Частицы, содержащие эритропоэтин, для лечения и профилактики неврологических и гематологических заболеваний и нарушений

Номер патента: 18472

Опубликовано: 30.08.2013

Авторы: Шелудченко Ольга Сергеевна, Солев Игорь Николаевич, Гарибова Таисия Леоновна, Махмуд Абдель Хафез Ахмед Яссир Хамди, Балабаньян Вадим Юрьевич, Воронина Татьяна Александровна

Формула / Реферат

1. Частицы, содержащие 20-80 мас.% эритропоэтина, размером 1-1000 нм для лечения и профилактики неврологических и гематологических заболеваний и нарушений, представляющие собой фармацевтически пригодные, биосовместимые и биодеградируемые (со)полимерные матрицы и липосомы, в которые физически инкапсулирован или на их поверхности сорбирован рекомбинантный человеческий или модифицированный эритропоэтин альфа или его аналог.

2. Частицы по п.1, которые находятся в растворе, взвеси, лиофилизате, дисперсии, суспензии или эмульсии.

3. Частицы по п.1, в которых полимером является полибутилцианакрилат (ПБЦА).

4. Частицы по п.1, в которых полимером является полиэтиленгликоль (ПЭГ).

5. Частицы по п.1, в которых сополимером является сополимер из молочной и гликолевой кислоты (ПЛГА).

6. Частицы по п.1, в которых полимерной матрицей является альбумин.

7. Частицы по п.1, в которых полимерной матрицей являются твердые липиды.

8. Частицы по п.1, в которых полимерной матрицей является аминокислотный дендример.

9. Частицы по любому из пп.1-8, которые получены в процессе эмульсионной полимеризации и/или при осаждении полимера.

10. Частицы по любому из пп.1-9, содержащие поверхностные стабилизаторы на основе ионогенных и неионогенных ПАВ.

11. Лиофилизованный нанопорошок, содержащий частицы по любому из пп.1-10.

12. Водная нанодисперсия, содержащая частицы по любому из пп.1-10.

13. Применение частиц по пп.1-10 в качестве активной субстанции для создания лекарственных средств.

14. Применение частиц по пп.1-10 в качестве активной субстанции для создания пролонгированных лекарственных средств.

15. Лекарственный препарат, включающий частицы по пп.1-10 в эффективном количестве и вспомогательные вещества.

16. Лекарственный препарат по п.15, который содержит в качестве вспомогательных веществ стабилизаторы поверхности, криопротекторы, полимерные стабилизаторы, носители и консерванты.

17. Лекарственный препарат по п.16, представляющий собой жидкие и твердые дисперсии, суспензии, растворы, аэрозоли, капсулы, мази, кремы, гели, лиофилизированные составы, таблетки.

18. Лекарственный препарат по пп.15-17, предназначенный для внутривенного, подкожного, интраназального, ингаляционного, интратекального, внутрижелудочного введения.

19. Применение препарата по пп.15-18 для лечения и/или профилактики гематологических заболеваний и нарушений в дозе 20-1000 Ед/кг.

20. Применение по п.19, где гематологическое заболевание или нарушение выбрано из группы, включающей анемию при хронической почечной недостаточности, гемодиализе, ВИЧ-инфекции на фоне лечения зидовудином, цитостатической химиотерапии, анемии у недоношенных новорожденных.

21. Применение препарата по пп.15-18 для лечения и/или профилактики неврологических заболеваний в дозе 50-1500 МЕ/кг.

22. Применение по п.21, где неврологическое заболевание или нарушение выбрано из группы, включающей геморрагические, гипоксические, травматические, аутоиммунные и токсические повреждения нервной системы, субарахноидальное кровотечение (разрыв церебральной аневризмы), травму головного мозга, травму спинного мозга, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз, депрессию, неврозы, нейрокогнитивный дефицит, нарушения памяти, синдром дефицита внимания, вегетососудистую дистонию, биполярные нарушения, коматозные состояния, ВИЧ-ассоциированную нейропатию, нейропатию, ассоциированную с химиотерапией, атаксию Фридриха, неврологические нарушения при сепсисе, множественной травме, оксидативном стрессе, асфиксии, геморрагических и гипоксических повреждений мозга при недоношенности, при хирургическом лечении врожденных пороков (неонатальной хирургии), при хирургических вмешательствах с экстракорпоральным (искусственным) кровообращением, ВИЧ-ассоциированной нейропатии.

23. Применение препарата по пп.15-18 для лечения и/или профилактики нарушений зрения, ретинопатии при недоношенности, для повышения периферической иннервации, для антиноцицептивного эффекта при ВИЧ-ассоциированной нейропатии, для лечения стресса, аллопеции, эректильной дисфункции, хронической усталости, для повышения обучаемости, физической выносливости, где лекарственный препарат содержит эритропоэтин в дозе 5-1500 МЕ/кг.

Текст

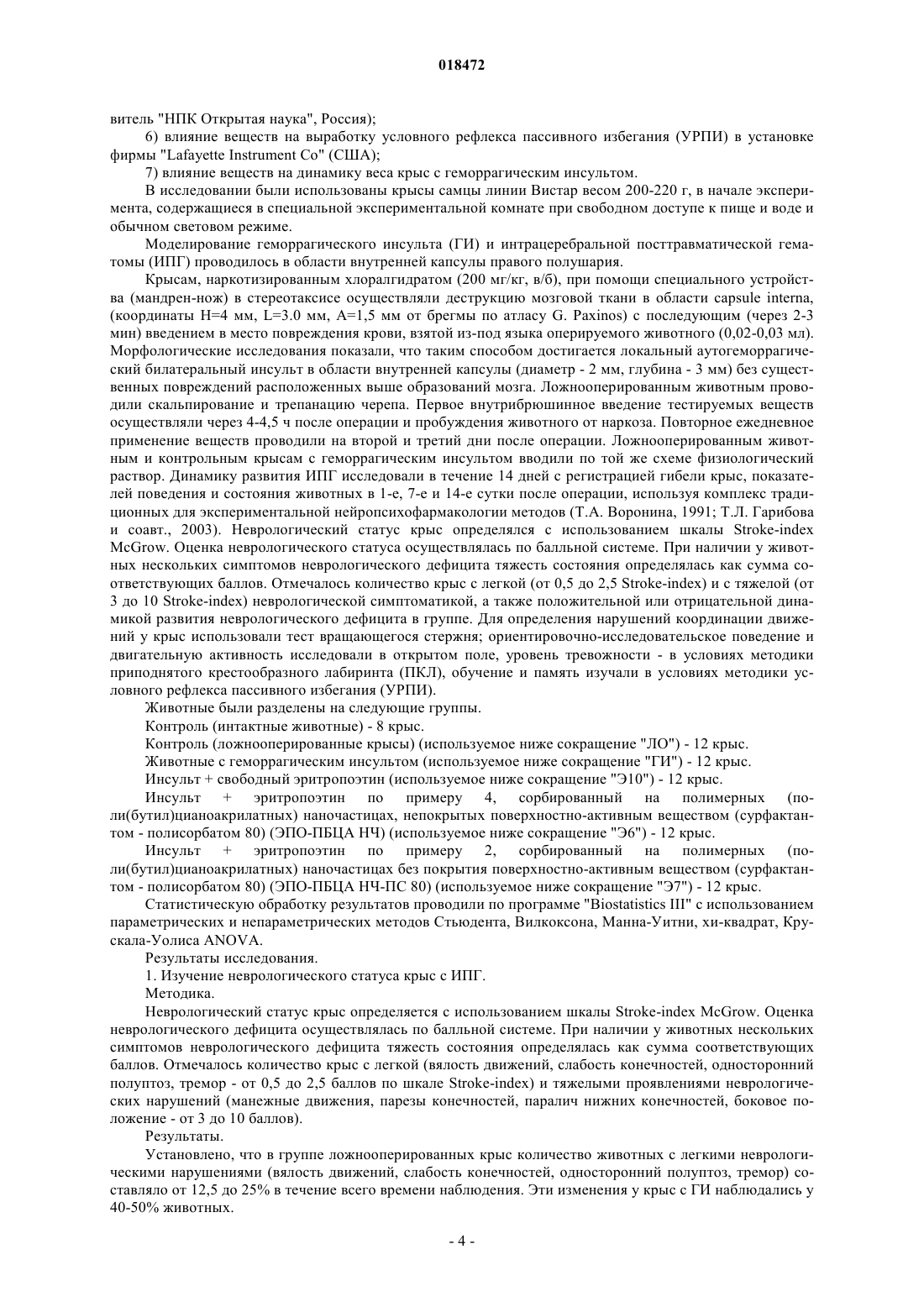

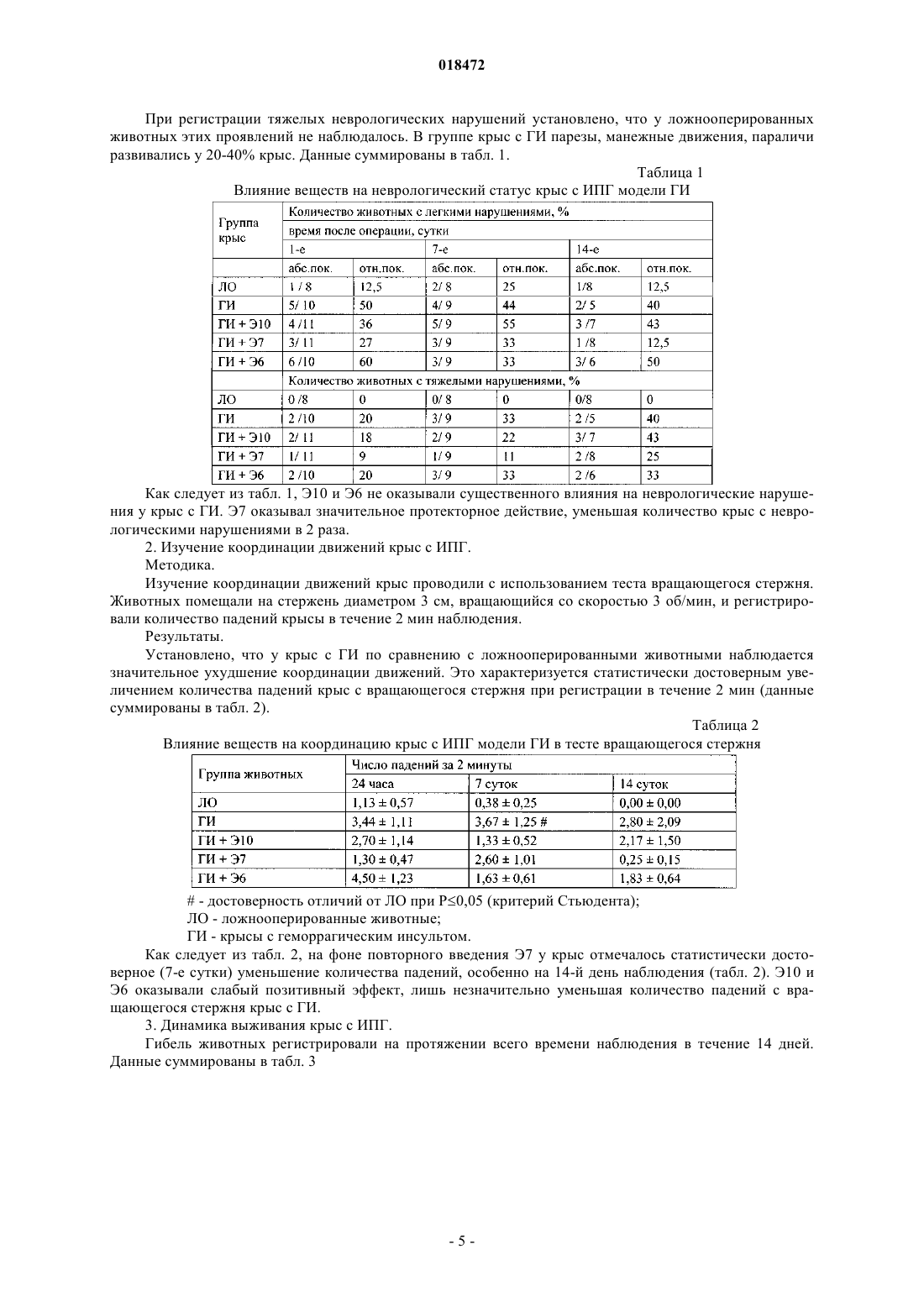

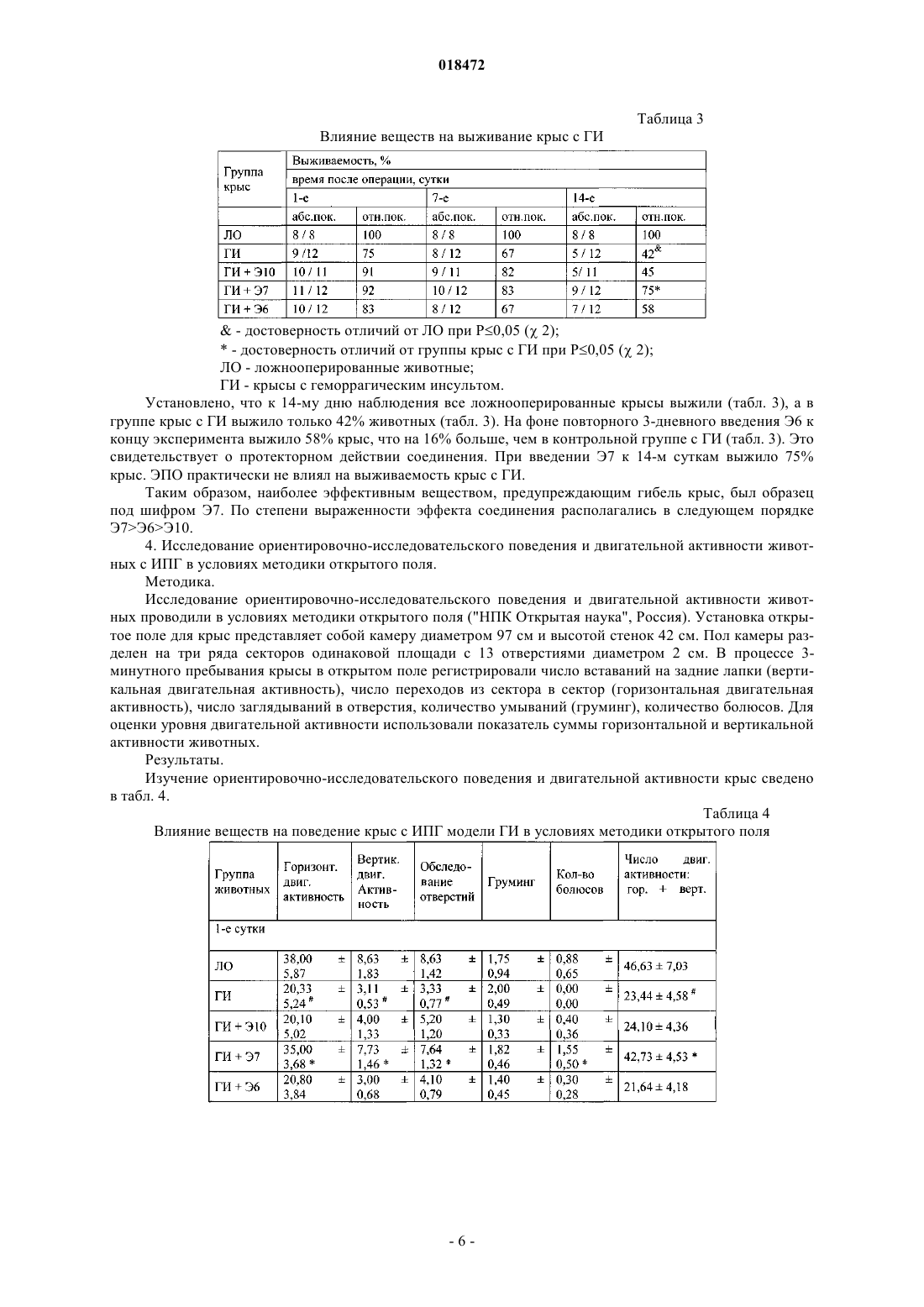

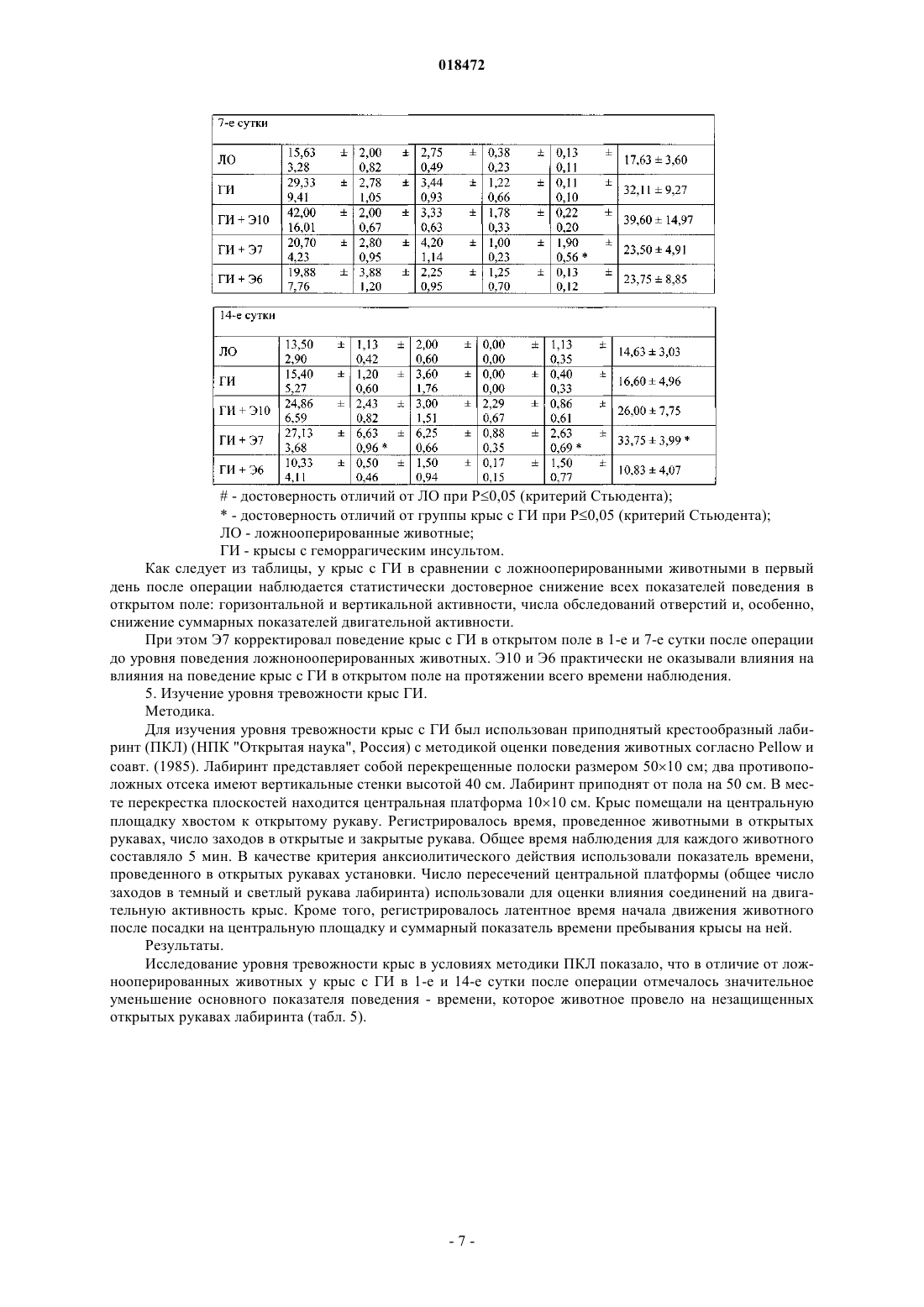

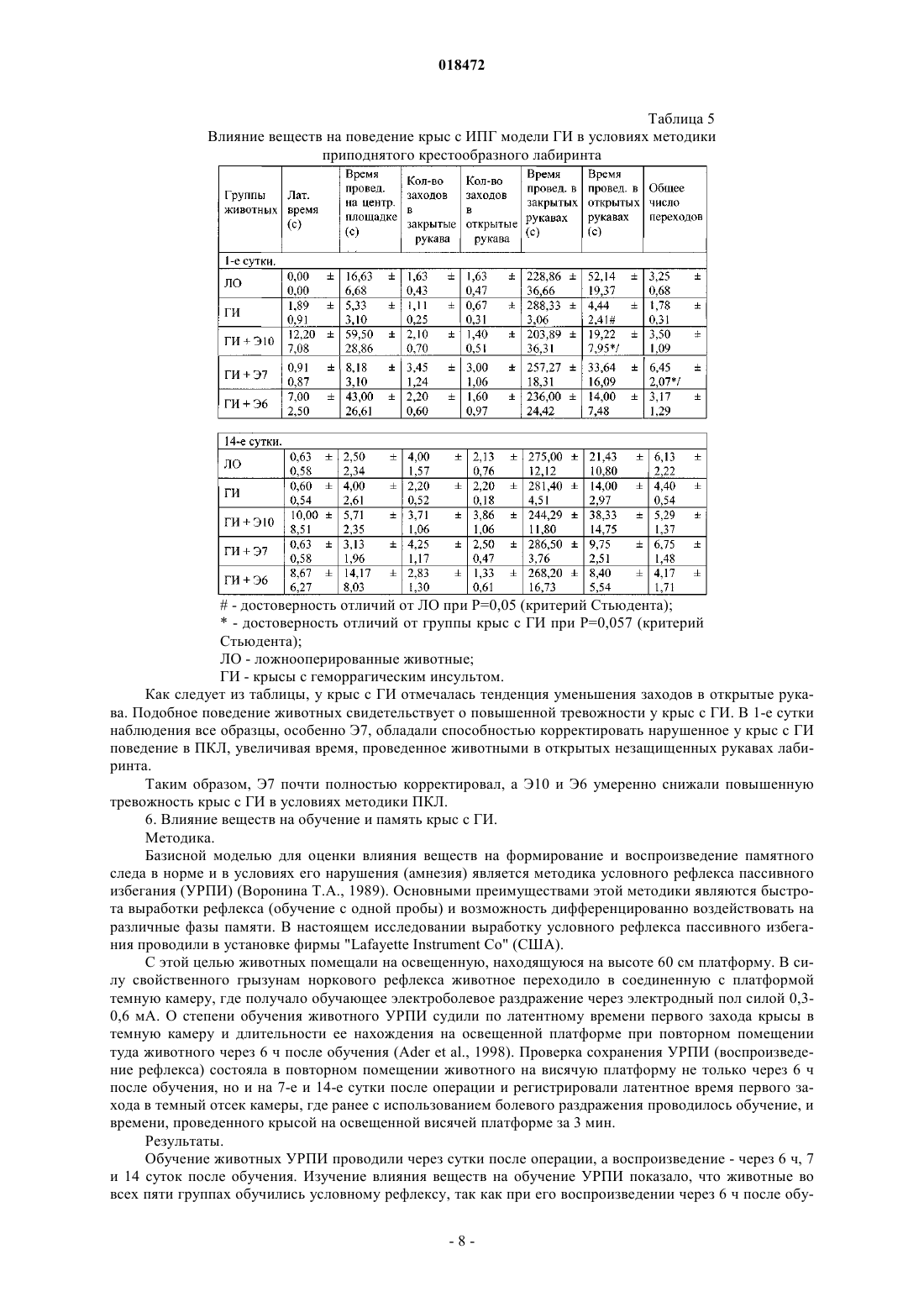

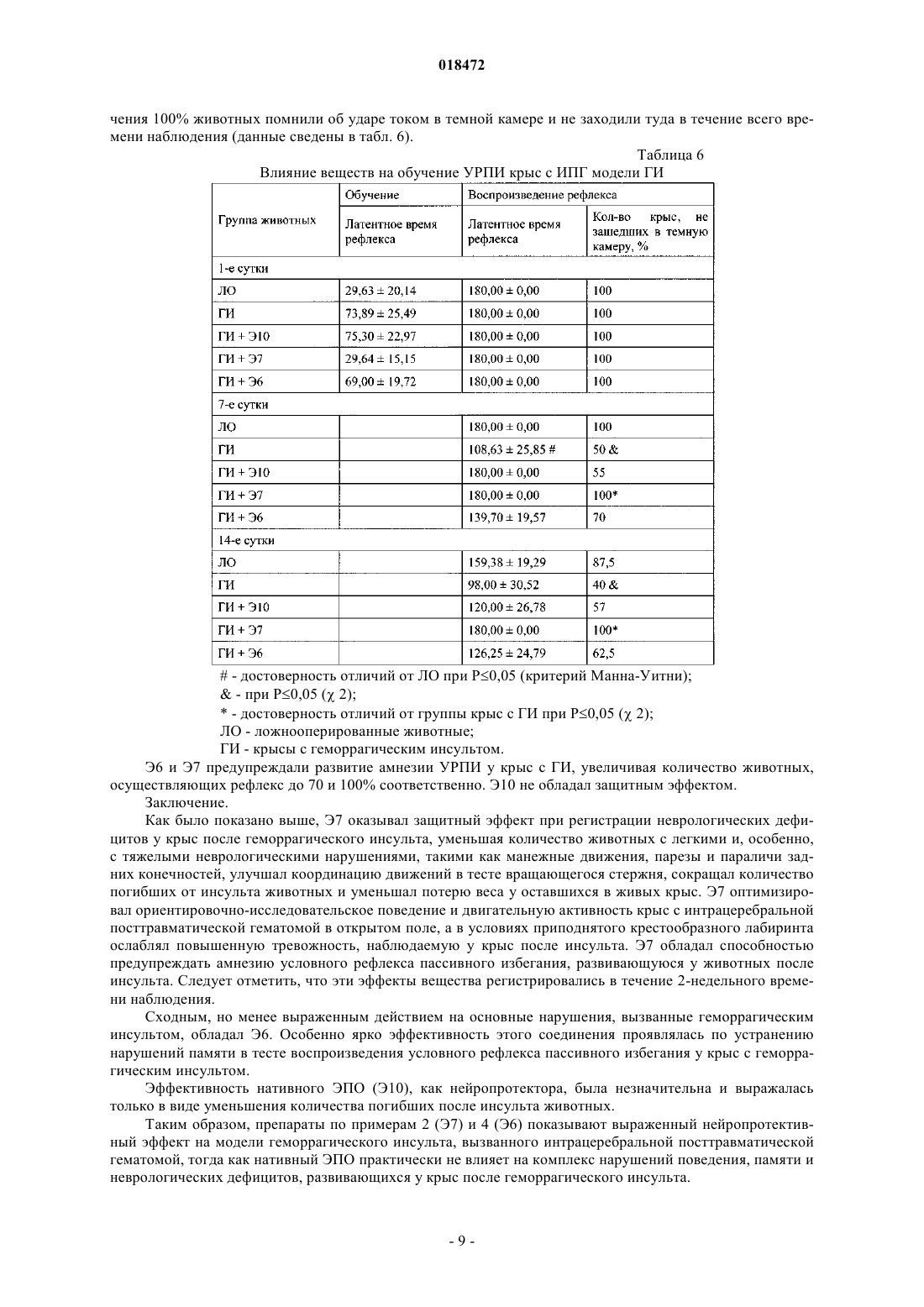

(со)полимерные матрицы и липосомы, в которые физически инкапсулирован или на их поверхности сорбирован рекомбинантный человеческий или модифицированный эритропоэтин альфа или его аналог. Указанные частицы могут быть использованы для создания лекарственных препаратов для лечения и/или профилактики неврологических и гематологических заболеваний и нарушений. Балабаньян Вадим Юрьевич, Махмуд Абдель Хафез Ахмед Яссир Хамди,Солев Игорь Николаевич, Гарибова Таисия Леоновна, Воронина Татьяна Александровна, Шелудченко Ольга Сергеевна (RU)(71)(73) Заявитель и патентовладелец: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОТЕК" (RU) Область техники, к которой относится изобретение Изобретение относится к фармакологии и медицине, конкретно к новой иммобилизованной форме эритропоэтина, а именно его наносомальной/микросомальной форме, которая может быть использована для создания принципиально новых лекарственных средств, предпочтительно для лечения и профилактики неврологических и гематологических заболеваний. Уровень техники Человеческий эритропоэтин (ЭПО) представляет собой состоящий из 165 аминокислот гликопротеин, который продуцируется почкой и является гуморальным плазменным фактором, стимулирующим образование эритроцитов (Carnot P. и Deflandre С., C.R. Acad. Sci. 143: 432 (1906); Erslev A.J., Blood 8: 349 (1953); Reissmann K.R., Blood 5: 372 (1950); Jacobson L.O., Goldwasser E., Freid W. и Pizak L.F., Nature 179: 6331-6334 (1957. Человеческий ЭПО стимулирует деление и дифференцировку коммитированных эритроидных предшественников в костном мозге и проявляет свою биологическую активность посредством связывания с рецепторами на эритоидных предшественниках (Ktantz B.S. (1991), Blood 77: 419). Встречающийся в естественных условиях человеческий эритропоэтин представляет собой присутствующий в плазме в низких концентрациях кислый гликопротеин, стимулирующий восполнение эритроцитов, которые погибают в процессе старения. Поскольку человеческий эритропоэтин играет ключевую роль в образовании эритроцитов, этот гормон прежде всего может применяться при лечении заболеваний крови, для которых характерно низкое производство или производство аномальных эритроцитов. В клинических условиях ЭПО применяют, например, для лечения анемии у пациентов с хронической почечной недостаточностью (ХПН) (Eschbach J.W., Egri J.C., Downing M.R. и др., NEJM 316: 73-78(1987); Eschbach J.W., Abdulhadi M.H., Browne J.K. и др., Ann. Intern. Med. 111: 992 (1988); Egrie J.C.,Eschbach J.W., McGuire Т., Adamson J.W., Kidney Intl. 33: 262 (1988); Lim V.S., Degowin R.L., Zavala D. и др., Ann. Intern. Med. 110: 108-114 (1989, страдающих СПИДом и раковых больных, подвергающихся химиотерапии (Danna R.P., Rudnick S.A., Abels R.I. в M.B. Garnick (ред.). Erythropoietin in Clinical Application An International Perspective, New York, NY: Marcel Dekker; 1990: с. 301-324). Перспективно, но практически не изучено и не внедрено применение ЭПО в неврологии при геморрагических, гипоксических, травматических, аутоиммунных и токсических повреждениях нервной системы, субарахноидальном кровотечении (разрыв церебральной аневризмы), травме головного мозга,травме спинного мозга, болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера, рассеянном склерозе, депрессии,неврозах, нейрокогнитивном дефиците, нарушениях памяти, синдроме дефицита внимания, вегетососудистой дистонии, биполярных нарушениях, коматозных состояниях, ВИЧ-ассоциированной нейропатии,нейропатии, ассоциированной с химиотерапией, атаксии Фридриха, неврологических нарушениях при сепсисе, множественной травме, оксидативном стрессе, асфиксии, геморрагических и гипоксических повреждений мозга при недоношенности, при хирургическом лечении врожденных пороков (неонатальной хирургии), при хирургических вмешательствах с экстракорпоральным (искусственным) кровообращением, ВИЧ-ассоциированной нейропатии. Эритропоэтин может также быть использован для лечения и/или профилактики нарушений зрения,ретинопатии при недоношенности, для повышения периферической иннервации, для антиноцицептивного эффекта при ВИЧ-ассоциированной нейропатии, для лечения стресса, аллопеции, эректильной дисфункции, хронической усталости, для повышения обучаемости, физической выносливости. Однако биологическая доступность поступающих в продажу терапевтических средств на основе протеинов, таких как ЭПО, ограничена их коротким временем полужизни в плазме и чувствительностью к разложению протеазами. Эти недостатки препятствуют проявлению их максимальной потенциальной активности в клинических условиях, что заставляет искать способы изменения свойств нативного эритропоэтина, например путем его химического связывания с природными или синтетическими полимерами (см., например, патент Мерк 2370276, патент и заявку Хоффманн ля Рош на модифицированный эритропоэтин RU 2232163, RU 2008116309 - химически модифицированная форма эритропоэтина для лечения гематологических и неврологических нарушений соответственно). Принципиальным отличием технических решений Хоффман ля Рош является то, что химическая модификация эритропоэтина может приводить к снижению эффективности его доставки, в частности в преодолении гематоэнцефалического барьера. Кроме того, такая модификация может сказаться на активности самой лекарственной субстанции, в результате чего такая форма может оказаться неэффективной в отношении ряда патологий или нарушений. Недостаточная изученность механизмов действия химически модифицированного эритропоэтина для той или иной гематологической или неврологической патологии, настоятельная потребность в создании более эффективных лекарственных форм эритропоэтина, делает поиск и разработку принципиально других его иммобилизованных форм актуальной задачей. Достаточно привести данные ВОЗ относительно потребности рынка только в препаратах, влияющих на центральную нервную систему, которая составляет 35 миллиардов долларов США в год. Таким образом, изобретательской задачей было создание новой иммобилизованной формы эритро-1 018472 поэтина с использованием принципиально нового подхода - физической модификации эритропоэтина для повышения эффективности биологического действия по сравнениию с нативным эритропоэтином. Раскрытие изобретения Неожиданно заявителем было обнаружено, что эритропоэтин (ЭПО), рекомбинантный человеческий или модифицированный эритропоэтин альфа, или его аналог, инкапсулированный в наночастицы и/или микрочастицы из фармацевтически пригодных, биодеградируемых (со)полимер(ов) и/или полимерных матриц, и/или сорбированный и/или адсорбированный на их поверхности, и/или инкапсулированный в липосомы, при снижении общей дозы препарата по сравнению с его нативной формой на общепринятых биологических моделях проявил больший терапевтический эффект. Заявителем обнаружен ранее не описанный эффект преодоления гематоэнцефалического барьера наночастицами с физической иммобилизацией эритропоэтина и избирательного повышения концентрации ЭПО в центральной нервной системе. Использование эффекта физической модификации ЭПО также позволяет избирательно повышать концентрацию ЭПО в других органах и тканях за счет подбора размера и состава наночастиц. Это позволяет рассчитывать, что лекарственные препараты на основе предлагаемой формы эритропоэтина окажутся более эффективными для ряда патологий или нарушений неврологического или гематологического профиля, что позволит, в свою очередь, повысить эффективность лечения, снизить его стоимость, увеличить интервалы между приемами лекарственного средства и др. Таким образом, предлагаются частицы с размером 1-1000 нм с содержанием эритропоэтина 20-80 мас.%, представляющие собой фармацевтически пригодные, биосовместимые и биодеградируемые(со)полимерные матрицы и липосомы, в которые физически инкапсулирован или на их поверхности сорбирован рекомбинантный человеческий или модифицированный эритропоэтин альфа или его аналог, для лечения и профилактики неврологических и гематологических заболеваний и нарушений. Частицы находятся в растворе, взвеси, лиофилизате, дисперсии, суспензии или эмульсии. Предпочтительно в частицах полимером является полибутилцианакрилат (ПБЦА) или полиэтиленгликоль (ПЭГ). Предпочтительно в частицах сополимером является сополимер из молочной и гликолевой кислоты(ПЛГА). Полимерной матрицей может быть также альбумин, твердые липиды или аминокислотный дендример. Предлагаемые частицы могут быть получены в процессе эмульсионной полимеризации и/или при осаждении полимера. Частицы при этом могут содержать поверхностные стабилизаторы на основе ионогенных и неионогенных ПАВ. Другим объектом изобретения является лиофилизованный нанопорошок, содержащий указанные выше частицы. Одним из вариантов является также водная нанодисперсия, содержащая указанные выше частицы. Предлагаемые частицы могут быть использованы в качестве активной субстанции для создания лекарственных средств, в том числе для создания пролонгированных лекарственных средств. Загрузка эритропоэтина по отношению к полимеру (процент сорбции в наночастицы) может составлять от 5 до 98,предпочтительно от 20 до 80 мас.%. Предлагается также лекарственный препарат, включающий указанные частицы в эффективном количестве и вспомогательные вещества. Лекарственный препарат может содержать в качестве вспомогательных веществ стабилизаторы поверхности, криопротекторы, полимерные стабилизаторы, носители и консерванты и представлять собой жидкие и твердые дисперсии, суспензии, растворы, аэрозоли, капсулы, мази, кремы, гели, лиофилизированные составы, таблетки. Лекарственный препарат может быть предназначен для внутривенного, подкожного, интраназального, ингаляционного, интратекального, внутрижелудочного введения. Указанный препарат может быть использован для лечения и/или профилактики гематологических заболеваний и нарушений в дозе 20-1000 Ед/кг, при этом гематологическое заболевание или нарушение выбрано из группы, включающей анемию при хронической почечной недостаточности, гемодиализе,ВИЧ-инфекции на фоне лечения зидовудином, цитостатической химиотерапии, анемию у недоношенных новорожденных. Указанный препарат может быть использован для лечения и/или профилактики неврологических заболеваний в дозе 50-1500 МЕ/кг, при этом неврологическое заболевание или нарушение выбрано из группы, включающей геморрагические, гипоксические, травматические, аутоиммунные и токсические повреждения нервной системы, субарахноидальное кровотечение (разрыв церебральной аневризмы),травму головного мозга, травму спинного мозга, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз, депрессию, неврозы, нейрокогнитивный дефицит, нарушения памяти, синдром дефицита внимания, вегетососудистую дистонию, биполярные нарушения, коматозные состояния, ВИЧассоциированную нейропатию, нейропатию, ассоциированную с химиотерапией, атаксию Фридриха,неврологические нарушения при сепсисе, множественной травме, оксидативном стрессе, асфиксии, ге-2 018472 моррагических и гипоксических повреждений мозга при недоношенности, при хирургическом лечении врожденных пороков (неонатальной хирургии), при хирургических вмешательствах с экстракорпоральным (искусственным) кровообращением, ВИЧ-ассоциированной нейропатии. Препарат может быть использован для лечения и/или профилактики нарушений зрения, ретинопатии при недоношенности, для повышения периферической иннервации, для антиноцицептивного эффекта при ВИЧ-ассоциированной нейропатии, для лечения стресса, аллопеции, эректильной дисфункции,хронической усталости, для повышения обучаемости, физической выносливости, где лекарственный препарат содержит эритропоэтин в дозе 5-1500 МЕ/кг. Осуществление изобретения Ниже приведен ряд конкретных примеров реализации изобретения, которые являются только его более подробной иллюстрацией и не должны рассматриваться как ограничивающие его объем. Получение наноформ эритропоэтина. Пример 1. Получение наночастиц с эритропоэтином на основе сополимеров молочной и гликолевой кислот и твердых липидов. Приготовление органической фазы. PLGA (100 мг), лецитин (0-50 мг) и масло (0-50 мг) растворяли в ацетоне (5 мл). Приготовление водной фазы. Полоксамер 188 (100 мг) растворяли в очищенной воде (10 мл). Органическую фазу по каплям при постоянном перемешивании добавляли к водной фазе. Ацетон удаляли при небольшом нагревании, суспензию фильтровали через бумажный фильтр "белая лента"(размер пор 3 мкм), объем суспензии доводили до исходного (10 мл), добавляя воду. К 5 мл суспензии добавляли 5 мл раствора ЭПО 0.9% и 200 мг полисорбата-80. Степень включения ЭПО составляла 80%, средний размер частиц от 100 до 200 нм. Пример 2. Получение полибутилцианоакрилатных наночастиц с эритропоэтином, покрытых полисорбатом-80. 100 мг янтарной кислоты, 100 мг полоксамера 188 растворяли в 10 мл воды очищенной. К этому раствору по каплям добавляли 100 мкл бутилцианоакрилата. Синтез вели 1.5 ч при легком нагревании,суспензию фильтровали от частично осадившегося полимера с помощью бумажного фильтра "белая лента" (размер пор 3 мкм), объем суспензии доводили до исходного (10 мл), добавляя воду очищенную. В полученной суспензии наночастиц растворяли 600 мг маннита, после чего к 5 мл суспензии добавляли 5 мл раствора ЭПО 0.9% и 200 мг полисорбата-80. Степень включения ЭПО составляла 80%, размер частиц от 100 до 200 нм. Пример 3. Осуществляли операции, так как это описано в примере 1, однако раствор эритропоэтина вводили на стадии полимеризации. Пример 4. Осуществляли операции, так как это описано в примере 2, однако к суспензии не добавляли полисорбат-80. Примеры 5-7. Из композиций по примеру 1-3 лиофилизацией удаляли растворитель и получали порошки наноформ эритропоэтина. Примеры 8-10. Наносомальную форму эритропоэтина по примерам 4-6 разводили пригодным для медицинского использования растворителем, получали восстановленные суспензии. Биологический пример. Эффективность неврологического защитного действия предлагаемых форм эритропоэтина (по примерам 2 и 4) показана на общепринятых биологических моделях. Изучение проводилось на модели локального кровоизлияния в головном мозге - модели геморрагического инсульта (ГИ), вызванного интрацеребральной посттравматической гематомой (ИПГ) (А.Н. Макаренко и соавт., 2002; Т.А. Воронина и соавт., 2005). Для оценки нарушения поведения и состояния животных после геморрагического инсульта были использованы сертифицированные методики, рекомендуемые "Руководством по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ", Москва, 2005, МЗ РФ. Согласно этим методикам регистрация поведения и состояния животных проводилась через 1, 7 и 14 дней после операции по следующим показателям: 1) оценка неврологического статуса с использованием шкалы Mc Grow; 2) изучение координации движений и мышечного тонуса животных в тестах вращающегося стержня (установка фирмы Ugo Basile); 3) влияние веществ на выживаемость крыс; 4) исследование ориентировочно-исследовательского поведения и двигательной активности крыс в установке открытое поле (фирма изготовитель "НПК Открытая наука", Россия); 5) оценка уровня тревожности на модели приподнятого крестообразного лабиринта (фирма изгото-3 018472 витель "НПК Открытая наука", Россия); 6) влияние веществ на выработку условного рефлекса пассивного избегания (УРПИ) в установке фирмы "Lafayette Instrument Co" (США); 7) влияние веществ на динамику веса крыс с геморрагическим инсультом. В исследовании были использованы крысы самцы линии Вистар весом 200-220 г, в начале эксперимента, содержащиеся в специальной экспериментальной комнате при свободном доступе к пище и воде и обычном световом режиме. Моделирование геморрагического инсульта (ГИ) и интрацеребральной посттравматической гематомы (ИПГ) проводилось в области внутренней капсулы правого полушария. Крысам, наркотизированным хлоралгидратом (200 мг/кг, в/б), при помощи специального устройства (мандрен-нож) в стереотаксисе осуществляли деструкцию мозговой ткани в области capsule interna,(координаты H=4 мм, L=3.0 мм, A=1,5 мм от брегмы по атласу G. Paxinos) с последующим (через 2-3 мин) введением в место повреждения крови, взятой из-под языка оперируемого животного (0,02-0,03 мл). Морфологические исследования показали, что таким способом достигается локальный аутогеморрагический билатеральный инсульт в области внутренней капсулы (диаметр - 2 мм, глубина - 3 мм) без существенных повреждений расположенных выше образований мозга. Ложнооперированным животным проводили скальпирование и трепанацию черепа. Первое внутрибрюшинное введение тестируемых веществ осуществляли через 4-4,5 ч после операции и пробуждения животного от наркоза. Повторное ежедневное применение веществ проводили на второй и третий дни после операции. Ложнооперированным животным и контрольным крысам с геморрагическим инсультом вводили по той же схеме физиологический раствор. Динамику развития ИПГ исследовали в течение 14 дней с регистрацией гибели крыс, показателей поведения и состояния животных в 1-е, 7-е и 14-е сутки после операции, используя комплекс традиционных для экспериментальной нейропсихофармакологии методов (Т.А. Воронина, 1991; Т.Л. Гарибова и соавт., 2003). Неврологический статус крыс определялся с использованием шкалы Stroke-indexMcGrow. Оценка неврологического статуса осуществлялась по балльной системе. При наличии у животных нескольких симптомов неврологического дефицита тяжесть состояния определялась как сумма соответствующих баллов. Отмечалось количество крыс с легкой (от 0,5 до 2,5 Stroke-index) и с тяжелой (от 3 до 10 Stroke-index) неврологической симптоматикой, а также положительной или отрицательной динамикой развития неврологического дефицита в группе. Для определения нарушений координации движений у крыс использовали тест вращающегося стержня; ориентировочно-исследовательское поведение и двигательную активность исследовали в открытом поле, уровень тревожности - в условиях методики приподнятого крестообразного лабиринта (ПКЛ), обучение и память изучали в условиях методики условного рефлекса пассивного избегания (УРПИ). Животные были разделены на следующие группы. Контроль (интактные животные) - 8 крыс. Контроль (ложнооперированные крысы) (используемое ниже сокращение "ЛО") - 12 крыс. Животные с геморрагическим инсультом (используемое ниже сокращение "ГИ") - 12 крыс. Инсульт + свободный эритропоэтин (используемое ниже сокращение "Э 10") - 12 крыс. Инсульт + эритропоэтин по примеру 4, сорбированный на полимерных (поли(бутил)цианоакрилатных) наночастицах, непокрытых поверхностно-активным веществом (сурфактантом - полисорбатом 80) (ЭПО-ПБЦА НЧ) (используемое ниже сокращение "Э 6") - 12 крыс. Инсульт + эритропоэтин по примеру 2, сорбированный на полимерных (поли(бутил)цианоакрилатных) наночастицах без покрытия поверхностно-активным веществом (сурфактантом - полисорбатом 80) (ЭПО-ПБЦА НЧ-ПС 80) (используемое ниже сокращение "Э 7") - 12 крыс. Статистическую обработку результатов проводили по программе "Biostatistics III" с использованием параметрических и непараметрических методов Стьюдента, Вилкоксона, Манна-Уитни, хи-квадрат, Крускала-Уолиса ANOVA. Результаты исследования. 1. Изучение неврологического статуса крыс с ИПГ. Методика. Неврологический статус крыс определяется с использованием шкалы Stroke-index McGrow. Оценка неврологического дефицита осуществлялась по балльной системе. При наличии у животных нескольких симптомов неврологического дефицита тяжесть состояния определялась как сумма соответствующих баллов. Отмечалось количество крыс с легкой (вялость движений, слабость конечностей, односторонний полуптоз, тремор - от 0,5 до 2,5 баллов по шкале Stroke-index) и тяжелыми проявлениями неврологических нарушений (манежные движения, парезы конечностей, паралич нижних конечностей, боковое положение - от 3 до 10 баллов). Результаты. Установлено, что в группе ложнооперированных крыс количество животных с легкими неврологическими нарушениями (вялость движений, слабость конечностей, односторонний полуптоз, тремор) составляло от 12,5 до 25% в течение всего времени наблюдения. Эти изменения у крыс с ГИ наблюдались у 40-50% животных. При регистрации тяжелых неврологических нарушений установлено, что у ложнооперированных животных этих проявлений не наблюдалось. В группе крыс с ГИ парезы, манежные движения, параличи развивались у 20-40% крыс. Данные суммированы в табл. 1. Таблица 1 Влияние веществ на неврологический статус крыс с ИПГ модели ГИ Как следует из табл. 1, Э 10 и Э 6 не оказывали существенного влияния на неврологические нарушения у крыс с ГИ. Э 7 оказывал значительное протекторное действие, уменьшая количество крыс с неврологическими нарушениями в 2 раза. 2. Изучение координации движений крыс с ИПГ. Методика. Изучение координации движений крыс проводили с использованием теста вращающегося стержня. Животных помещали на стержень диаметром 3 см, вращающийся со скоростью 3 об/мин, и регистрировали количество падений крысы в течение 2 мин наблюдения. Результаты. Установлено, что у крыс с ГИ по сравнению с ложнооперированными животными наблюдается значительное ухудшение координации движений. Это характеризуется статистически достоверным увеличением количества падений крыс с вращающегося стержня при регистрации в течение 2 мин (данные суммированы в табл. 2). Таблица 2 Влияние веществ на координацию крыс с ИПГ модели ГИ в тесте вращающегося стержня- достоверность отличий от ЛО при Р 0,05 (критерий Стьюдента); ЛО - ложнооперированные животные; ГИ - крысы с геморрагическим инсультом. Как следует из табл. 2, на фоне повторного введения Э 7 у крыс отмечалось статистически достоверное (7-е сутки) уменьшение количества падений, особенно на 14-й день наблюдения (табл. 2). Э 10 и Э 6 оказывали слабый позитивный эффект, лишь незначительно уменьшая количество падений с вращающегося стержня крыс с ГИ. 3. Динамика выживания крыс с ИПГ. Гибель животных регистрировали на протяжении всего времени наблюдения в течение 14 дней. Данные суммированы в табл. 3 Таблица 3 Влияние веществ на выживание крыс с ГИ- достоверность отличий от ЛО при Р 0,05 ( 2);- достоверность отличий от группы крыс с ГИ при Р 0,05 ( 2); ЛО - ложнооперированные животные; ГИ - крысы с геморрагическим инсультом. Установлено, что к 14-му дню наблюдения все ложнооперированные крысы выжили (табл. 3), а в группе крыс с ГИ выжило только 42% животных (табл. 3). На фоне повторного 3-дневного введения Э 6 к концу эксперимента выжило 58% крыс, что на 16% больше, чем в контрольной группе с ГИ (табл. 3). Это свидетельствует о протекторном действии соединения. При введении Э 7 к 14-м суткам выжило 75% крыс. ЭПО практически не влиял на выживаемость крыс с ГИ. Таким образом, наиболее эффективным веществом, предупреждающим гибель крыс, был образец под шифром Э 7. По степени выраженности эффекта соединения располагались в следующем порядке Э 7 Э 6 Э 10. 4. Исследование ориентировочно-исследовательского поведения и двигательной активности животных с ИПГ в условиях методики открытого поля. Методика. Исследование ориентировочно-исследовательского поведения и двигательной активности животных проводили в условиях методики открытого поля ("НПК Открытая наука", Россия). Установка открытое поле для крыс представляет собой камеру диаметром 97 см и высотой стенок 42 см. Пол камеры разделен на три ряда секторов одинаковой площади с 13 отверстиями диаметром 2 см. В процессе 3 минутного пребывания крысы в открытом поле регистрировали число вставаний на задние лапки (вертикальная двигательная активность), число переходов из сектора в сектор (горизонтальная двигательная активность), число заглядываний в отверстия, количество умываний (груминг), количество болюсов. Для оценки уровня двигательной активности использовали показатель суммы горизонтальной и вертикальной активности животных. Результаты. Изучение ориентировочно-исследовательского поведения и двигательной активности крыс сведено в табл. 4. Таблица 4 Влияние веществ на поведение крыс с ИПГ модели ГИ в условиях методики открытого поля- достоверность отличий от ЛО при Р 0,05 (критерий Стьюдента);- достоверность отличий от группы крыс с ГИ при Р 0,05 (критерий Стьюдента); ЛО - ложнооперированные животные; ГИ - крысы с геморрагическим инсультом. Как следует из таблицы, у крыс с ГИ в сравнении с ложнооперированными животными в первый день после операции наблюдается статистически достоверное снижение всех показателей поведения в открытом поле: горизонтальной и вертикальной активности, числа обследований отверстий и, особенно,снижение суммарных показателей двигательной активности. При этом Э 7 корректировал поведение крыс с ГИ в открытом поле в 1-е и 7-е сутки после операции до уровня поведения ложнонооперированных животных. Э 10 и Э 6 практически не оказывали влияния на влияния на поведение крыс с ГИ в открытом поле на протяжении всего времени наблюдения. 5. Изучение уровня тревожности крыс ГИ. Методика. Для изучения уровня тревожности крыс с ГИ был использован приподнятый крестообразный лабиринт (ПКЛ) (НПК "Открытая наука", Россия) с методикой оценки поведения животных согласно Pellow и соавт. (1985). Лабиринт представляет собой перекрещенные полоски размером 5010 см; два противоположных отсека имеют вертикальные стенки высотой 40 см. Лабиринт приподнят от пола на 50 см. В месте перекрестка плоскостей находится центральная платформа 1010 см. Крыс помещали на центральную площадку хвостом к открытому рукаву. Регистрировалось время, проведенное животными в открытых рукавах, число заходов в открытые и закрытые рукава. Общее время наблюдения для каждого животного составляло 5 мин. В качестве критерия анксиолитического действия использовали показатель времени,проведенного в открытых рукавах установки. Число пересечений центральной платформы (общее число заходов в темный и светлый рукава лабиринта) использовали для оценки влияния соединений на двигательную активность крыс. Кроме того, регистрировалось латентное время начала движения животного после посадки на центральную площадку и суммарный показатель времени пребывания крысы на ней. Результаты. Исследование уровня тревожности крыс в условиях методики ПКЛ показало, что в отличие от ложнооперированных животных у крыс с ГИ в 1-е и 14-е сутки после операции отмечалось значительное уменьшение основного показателя поведения - времени, которое животное провело на незащищенных открытых рукавах лабиринта (табл. 5). Таблица 5 Влияние веществ на поведение крыс с ИПГ модели ГИ в условиях методики приподнятого крестообразного лабиринта- достоверность отличий от ЛО при Р=0,05 (критерий Стьюдента);- достоверность отличий от группы крыс с ГИ при Р=0,057 (критерий Стьюдента); ЛО - ложнооперированные животные; ГИ - крысы с геморрагическим инсультом. Как следует из таблицы, у крыс с ГИ отмечалась тенденция уменьшения заходов в открытые рукава. Подобное поведение животных свидетельствует о повышенной тревожности у крыс с ГИ. В 1-е сутки наблюдения все образцы, особенно Э 7, обладали способностью корректировать нарушенное у крыс с ГИ поведение в ПКЛ, увеличивая время, проведенное животными в открытых незащищенных рукавах лабиринта. Таким образом, Э 7 почти полностью корректировал, а Э 10 и Э 6 умеренно снижали повышенную тревожность крыс с ГИ в условиях методики ПКЛ. 6. Влияние веществ на обучение и память крыс с ГИ. Методика. Базисной моделью для оценки влияния веществ на формирование и воспроизведение памятного следа в норме и в условиях его нарушения (амнезия) является методика условного рефлекса пассивного избегания (УРПИ) (Воронина Т.А., 1989). Основными преимуществами этой методики являются быстрота выработки рефлекса (обучение с одной пробы) и возможность дифференцированно воздействовать на различные фазы памяти. В настоящем исследовании выработку условного рефлекса пассивного избегания проводили в установке фирмы "Lafayette Instrument Co" (США). С этой целью животных помещали на освещенную, находящуюся на высоте 60 см платформу. В силу свойственного грызунам норкового рефлекса животное переходило в соединенную с платформой темную камеру, где получало обучающее электроболевое раздражение через электродный пол силой 0,30,6 мА. О степени обучения животного УРПИ судили по латентному времени первого захода крысы в темную камеру и длительности ее нахождения на освещенной платформе при повторном помещении туда животного через 6 ч после обучения (Ader et al., 1998). Проверка сохранения УРПИ (воспроизведение рефлекса) состояла в повторном помещении животного на висячую платформу не только через 6 ч после обучения, но и на 7-е и 14-е сутки после операции и регистрировали латентное время первого захода в темный отсек камеры, где ранее с использованием болевого раздражения проводилось обучение, и времени, проведенного крысой на освещенной висячей платформе за 3 мин. Результаты. Обучение животных УРПИ проводили через сутки после операции, а воспроизведение - через 6 ч, 7 и 14 суток после обучения. Изучение влияния веществ на обучение УРПИ показало, что животные во всех пяти группах обучились условному рефлексу, так как при его воспроизведении через 6 ч после обу-8 018472 чения 100% животных помнили об ударе током в темной камере и не заходили туда в течение всего времени наблюдения (данные сведены в табл. 6). Таблица 6 Влияние веществ на обучение УРПИ крыс с ИПГ модели ГИ- достоверность отличий от ЛО при Р 0,05 (критерий Манна-Уитни);- при Р 0,05 ( 2);- достоверность отличий от группы крыс с ГИ при Р 0,05 ( 2); ЛО - ложнооперированные животные; ГИ - крысы с геморрагическим инсультом. Э 6 и Э 7 предупреждали развитие амнезии УРПИ у крыс с ГИ, увеличивая количество животных,осуществляющих рефлекс до 70 и 100% соответственно. Э 10 не обладал защитным эффектом. Заключение. Как было показано выше, Э 7 оказывал защитный эффект при регистрации неврологических дефицитов у крыс после геморрагического инсульта, уменьшая количество животных с легкими и, особенно,с тяжелыми неврологическими нарушениями, такими как манежные движения, парезы и параличи задних конечностей, улучшал координацию движений в тесте вращающегося стержня, сокращал количество погибших от инсульта животных и уменьшал потерю веса у оставшихся в живых крыс. Э 7 оптимизировал ориентировочно-исследовательское поведение и двигательную активность крыс с интрацеребральной посттравматической гематомой в открытом поле, а в условиях приподнятого крестообразного лабиринта ослаблял повышенную тревожность, наблюдаемую у крыс после инсульта. Э 7 обладал способностью предупреждать амнезию условного рефлекса пассивного избегания, развивающуюся у животных после инсульта. Следует отметить, что эти эффекты вещества регистрировались в течение 2-недельного времени наблюдения. Сходным, но менее выраженным действием на основные нарушения, вызванные геморрагическим инсультом, обладал Э 6. Особенно ярко эффективность этого соединения проявлялась по устранению нарушений памяти в тесте воспроизведения условного рефлекса пассивного избегания у крыс с геморрагическим инсультом. Эффективность нативного ЭПО (Э 10), как нейропротектора, была незначительна и выражалась только в виде уменьшения количества погибших после инсульта животных. Таким образом, препараты по примерам 2 (Э 7) и 4 (Э 6) показывают выраженный нейропротективный эффект на модели геморрагического инсульта, вызванного интрацеребральной посттравматической гематомой, тогда как нативный ЭПО практически не влияет на комплекс нарушений поведения, памяти и неврологических дефицитов, развивающихся у крыс после геморрагического инсульта. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 1. Частицы, содержащие 20-80 мас.% эритропоэтина, размером 1-1000 нм для лечения и профилактики неврологических и гематологических заболеваний и нарушений, представляющие собой фармацевтически пригодные, биосовместимые и биодеградируемые (со)полимерные матрицы и липосомы, в которые физически инкапсулирован или на их поверхности сорбирован рекомбинантный человеческий или модифицированный эритропоэтин альфа или его аналог. 2. Частицы по п.1, которые находятся в растворе, взвеси, лиофилизате, дисперсии, суспензии или эмульсии. 3. Частицы по п.1, в которых полимером является полибутилцианакрилат (ПБЦА). 4. Частицы по п.1, в которых полимером является полиэтиленгликоль (ПЭГ). 5. Частицы по п.1, в которых сополимером является сополимер из молочной и гликолевой кислоты(ПЛГА). 6. Частицы по п.1, в которых полимерной матрицей является альбумин. 7. Частицы по п.1, в которых полимерной матрицей являются твердые липиды. 8. Частицы по п.1, в которых полимерной матрицей является аминокислотный дендример. 9. Частицы по любому из пп.1-8, которые получены в процессе эмульсионной полимеризации и/или при осаждении полимера. 10. Частицы по любому из пп.1-9, содержащие поверхностные стабилизаторы на основе ионогенных и неионогенных ПАВ. 11. Лиофилизованный нанопорошок, содержащий частицы по любому из пп.1-10. 12. Водная нанодисперсия, содержащая частицы по любому из пп.1-10. 13. Применение частиц по пп.1-10 в качестве активной субстанции для создания лекарственных средств. 14. Применение частиц по пп.1-10 в качестве активной субстанции для создания пролонгированных лекарственных средств. 15. Лекарственный препарат, включающий частицы по пп.1-10 в эффективном количестве и вспомогательные вещества. 16. Лекарственный препарат по п.15, который содержит в качестве вспомогательных веществ стабилизаторы поверхности, криопротекторы, полимерные стабилизаторы, носители и консерванты. 17. Лекарственный препарат по п.16, представляющий собой жидкие и твердые дисперсии, суспензии, растворы, аэрозоли, капсулы, мази, кремы, гели, лиофилизированные составы, таблетки. 18. Лекарственный препарат по пп.15-17, предназначенный для внутривенного, подкожного, интраназального, ингаляционного, интратекального, внутрижелудочного введения. 19. Применение препарата по пп.15-18 для лечения и/или профилактики гематологических заболеваний и нарушений в дозе 20-1000 Ед/кг. 20. Применение по п.19, где гематологическое заболевание или нарушение выбрано из группы,включающей анемию при хронической почечной недостаточности, гемодиализе, ВИЧ-инфекции на фоне лечения зидовудином, цитостатической химиотерапии, анемии у недоношенных новорожденных. 21. Применение препарата по пп.15-18 для лечения и/или профилактики неврологических заболеваний в дозе 50-1500 МЕ/кг. 22. Применение по п.21, где неврологическое заболевание или нарушение выбрано из группы,включающей геморрагические, гипоксические, травматические, аутоиммунные и токсические повреждения нервной системы, субарахноидальное кровотечение (разрыв церебральной аневризмы), травму головного мозга, травму спинного мозга, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз,депрессию, неврозы, нейрокогнитивный дефицит, нарушения памяти, синдром дефицита внимания, вегетососудистую дистонию, биполярные нарушения, коматозные состояния, ВИЧ-ассоциированную нейропатию, нейропатию, ассоциированную с химиотерапией, атаксию Фридриха, неврологические нарушения при сепсисе, множественной травме, оксидативном стрессе, асфиксии, геморрагических и гипоксических повреждений мозга при недоношенности, при хирургическом лечении врожденных пороков (неонатальной хирургии), при хирургических вмешательствах с экстракорпоральным (искусственным) кровообращением, ВИЧ-ассоциированной нейропатии. 23. Применение препарата по пп.15-18 для лечения и/или профилактики нарушений зрения, ретинопатии при недоношенности, для повышения периферической иннервации, для антиноцицептивного эффекта при ВИЧ-ассоциированной нейропатии, для лечения стресса, аллопеции, эректильной дисфункции, хронической усталости, для повышения обучаемости, физической выносливости, где лекарственный препарат содержит эритропоэтин в дозе 5-1500 МЕ/кг.

МПК / Метки

МПК: A61K 9/50, A61K 38/18, A61P 7/00, A61K 9/51, A61P 25/00, A61K 9/127

Метки: содержащие, нарушений, профилактики, лечения, эритропоэтин, гематологических, частицы, неврологических, заболеваний

Код ссылки

<a href="https://eas.patents.su/11-18472-chasticy-soderzhashhie-eritropoetin-dlya-lecheniya-i-profilaktiki-nevrologicheskih-i-gematologicheskih-zabolevanijj-i-narushenijj.html" rel="bookmark" title="База патентов Евразийского Союза">Частицы, содержащие эритропоэтин, для лечения и профилактики неврологических и гематологических заболеваний и нарушений</a>

Предыдущий патент: Слитые конструкции и конъюгаты лекарственного средства

Следующий патент: Способ представления геологических структур исследуемого района земли

Случайный патент: Саморегулирующийся способ очистки сточных вод и устройство для его осуществления