Конъюгированная система доставки и композиция для направленной доставки малых интерферирующих рнк (мирнк) и способ получения композиции

Номер патента: 24534

Опубликовано: 30.09.2016

Авторы: Китас Эрик А., Розема Дэвид Б., Хоффманн Торстен, Тюер Вилма, Хадвиджер Филипп, Вэйкфилд Даррен Х., Мор Петер, Льюис Дэвид Л., Валис Линда Кристин

Формула / Реферат

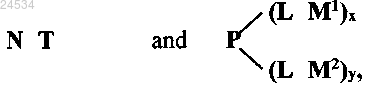

1. Конъюгированная система доставки для доставки полинуклеотида РНК-интерференции в клетки печени in vivo, включающая

где Р представляет собой обладающий активностью по отношению к мембране амфипатический полиамин, содержащий первичные амины и способный лизировать эритроциты,

-L-M1 имеет структуру, представленную -СО C(R)=C(M1) COO- или СО C(M1)=C(R) COO-, где М1 электрически нейтрален и содержит производное галактозы, обладающее равным или более высоким сродством к асиалогликопротеиновому рецептору, чем галактоза, и R представляет собой алкильную группу;

-L-M2 имеет структуру, представленную СО C(R)=C(M2) COO- или СО C(M2)=C(R) COO-, где М2 электрически нейтрален и содержит полиэтиленгликоль, и R представляет собой алкильную группу;

х представляет собой целое число, большее или равное 1,

у представляет собой целое число, равное или большее 0,

значение х + у больше 50% числа первичных аминов на Р, и числа L М1 и L М2, связанных с Р, достаточно для ингибирования активности Р по отношению к мембране, и отщепление L М1 и L М2 от Р приводит к восстановлению активности Р,

N представляет собой полинуклеотид РНК-интерференции, и

Т представляет собой тример галактозы или гидрофобную группу, содержащую по меньшей мере 20 атомов углерода.

2. Система по п.1, отличающаяся тем, что полинуклеотид РНК-интерференции включает ДНК, РНК, дцРНК, мРНКи и микроРНК.

3. Система по п.1, отличающаяся тем, что обладающий активностью по отношению к мембране полимер содержит два или более различных мономеров.

4. Система по п.1, отличающаяся тем, что обратимо маскированный обладающий активностью по отношению к мембране полиамин растворим в воде.

5. Система по п.1, отличающаяся тем, что обладающий активностью по отношению к мембране полиамин представляет собой нерегулярный сополимер.

6. Система по п.1, отличающаяся тем, что значение х+у больше 70% числа первичных аминов на Р.

7. Система по п.6, отличающаяся тем, что значение х+у больше 80% числа первичных аминов на Р.

8. Система по п.1, отличающаяся тем, что зета-потенциал обратимо модифицированного обладающего активностью в отношении мембраны амфипатического полиамина составляет от 0 до -20 мВ при рН 8.

9. Система по п.1, отличающаяся тем, что система представлена в фармацевтически приемлемом носителе или разбавителе.

10. Система по п.1, отличающаяся тем, что N связан с Т чувствительной к физиологическим условиям связью.

11. Система по п.1, отличающаяся тем, что Т представляет собой гидрофобную группу, содержащую 20 и более атомов углерода.

12. Система по п.1, отличающаяся тем, что Т представляет собой тример галактозы.

13. Система по п.1, отличающаяся тем, что соотношение производного галактозы и ПЭГ-групп, связанных с полимером, составляет от 1 до 0,5-2.

14. Система по п.1, отличающаяся тем, что производное галактозы состоит из N-ацетилгалактозамина.

15. Система по п.12, отличающаяся тем, что тример галактозы состоит из тримера N-ацетилгалактозамина.

16. Композиция для доставки олигонуклеотида в клетки печени in vivo, включающая:

а) олигонуклеотид, ковалентно связанный с гидрофобной группой, содержащей не менее 20 атомов углерода, и

б) обратимо маскированный и нацеленный, обладающий активностью в отношении мембраны амфипатический полиамин, причем указанный полиамин представляет собой терполимер, синтезированный из мономеров, содержащих первичные амины, мономеров, содержащих низшие гидрофобные группы, где низшие гидрофобные группы содержат 2-6 атомов углерода, и мономеров, содержащих высшие гидрофобные группы, где высшие гидрофобные группы содержат 12 или более атомов углерода, и при этом более 50% мономеров, содержащих первичные амины, по отдельности присоединено к производным галактозы или ПЭГ-группам рН-лабильными двузамещенными малеаматными связями, причем расщепление указанных рН-чувствительных двузамещенных малеаматных связей приводит к образованию аминогрупп, что обеспечивает образование обладающего активностью по отношению к мембране полиамина, способного лизировать эритроциты.

17. Способ изготовления композиции для направленной доставки олигонуклеотида РБК, включающий:

а) формирование обладающего активностью по отношению к мембране амфипатического полиамина, содержащего некоторое количество первичных аминов и способного лизировать эритроциты;

б) формирование первого маскирующего агента, который включает электрически нейтральный двузамещенный малеиновый ангидрид, содержащий производное галактозы;

в) формирование второго маскирующего агента, который содержит электрически нейтральный двузамещенный малеиновый ангидрид, содержащий полиэтиленгликоль;

г) обратимое ингибирование активности в отношении мембраны обладающего активностью по отношению к мембране амфипатического полиамина, причем ингибирование заключается в модификации 50% или более аминов на обладающем активностью в отношении мембраны амфипатическом полиамине в результате реакции обладающего активностью в отношении мембраны амфипатического полиамина с первым и вторым маскирующими агентами с присоединением производного галактозы и полиэтиленгликоля к обладающему активностью по отношению к мембране полимеру чувствительными к физиологическому рН двузамещенными малеаматными связями,

д) присоединение полинуклеотида РНК-интерференции к тримеру галактозы или гидрофобной группе, содержащей по меньшей мере 20 атомов углерода, с образованием конъюгата полинуклеотид РНК - нацеливающий полинуклеотид остаток; и

е) объединение конъюгата полинуклеотид РНК-интерференции - нацеливающий полинуклеотид остаток, полученного на этапе д), и обратимо ингибированного обладающего активностью по отношению к мембране амфипатического полиамина в растворе, пригодном для введения in vivo.

Текст