Способ лечения реперфузионных повреждений тканей

Формула / Реферат

1. Способ лечения реперфузионных повреждений тканей, включающий введение млекопитающему, нуждающемуся в этом, эффективного количества композиции, содержащей флагеллин.

2. Способ по п.1, где реперфузия может быть вызвана повреждением.

3. Способ по п.1, где реперфузионное повреждение тканей представляет собой ишемию или гипоксию.

4. Способ по п.3, где ишемическое повреждение возникает в результате состояний, выбранных из группы, состоящей из тахикардии, инфаркта, острой почечной недостаточности, инсульта, гипотонии, эмболии, тромбоэмболии (тромбоза), серповидно-клеточного заболевания, локализованного сдавливания конечностей и тела, а также опухолей.

5. Способ по п.3, где гипоксическое повреждение возникает в результате состояний, выбранных из группы, состоящей из анемической гипоксии, гистотоксической гипоксии и гипоксемической гипоксии, включающих отравление монооксидом углерода, апноэ во сне, хроническое обструктивное легочное заболевание, остановку дыхания, шунты.

6. Способ по п.2, где повреждение выбрано из группы, состоящей из инфаркта миокарда, инсульта и острого почечного повреждения.

7. Способ по п.4, где локализованное сдавливание вызвано наложением жгута.

8. Способ по п.1, где композиция вводится перед, вместе или после притока кислорода.

9. Способ по п.1, где ткань выбрана из группы, состоящей из желудочно-кишечного тракта, легких, почек, печени, сердечно-сосудистой системы, эндотелия кровеносных сосудов, центральной нервной системы, периферической нервной системы, мышц, костей и волосяных фолликулов.

10. Способ по п.1, где композиция вводится в комбинации с антиоксидантом.

11. Способ по п.1, где антиоксидант выбран из группы, состоящей из амифостина и витамина E.

12. Фармацевтическая композиция, содержащая терапевтически эффективное количество флагеллина CBLB502 для лечения реперфузионных повреждений тканей.

13. Применение фармацевтической композиции, содержащей флагеллин для лечения реперфузионных повреждений тканей.

14. Применение по п.13, где реперфузия может быть вызвана повреждением.

15. Применение по п.13, где реперфузионное повреждение представляет собой ишемию или гипоксию.

16. Применение по п.15, где ишемическое повреждение возникает в результате состояний, выбранных из группы, состоящей из тахикардии, инфаркта, острой почечной недостаточности, инсульта, гипотонии, эмболии, тромбоэмболии (тромбоза), серповидно-клеточного заболевания, локализованного сдавливания конечностей и тела и опухолей.

17. Применение по п.15, где гипоксическое повреждение возникает в результате состояний, выбранных из группы, состоящей из анемической гипоксии, гистотоксической гипоксии и гипоксемической гипоксии, включающих отравление монооксидом углерода, апноэ во сне, хроническое обструктивное легочное заболевание, остановку дыхания, шунты.

18. Применение по п.14, где повреждение выбрано из группы, состоящей из инфаркта миокарда, инсульта и острого почечного повреждения.

19. Применение по п.16, где локализованное сдавливание вызвано наложением жгута.

20. Применение по п.13, где композиция вводится перед, вместе или после притока кислорода.

21. Применение по п.13, где ткань выбрана из группы, состоящей из желудочно-кишечного тракта, легких, почек, печени, сердечно-сосудистой системы, эндотелия кровеносных сосудов, центральной нервной системы, периферической нервной системы, мышц, костей и волосяных фолликулов.

22. Применение по п.13, где композиция дополнительно включает антиоксидант.

23. Применение по п.13, где антиоксидант выбран из группы, состоящей из амифостина и витамина E.

Текст

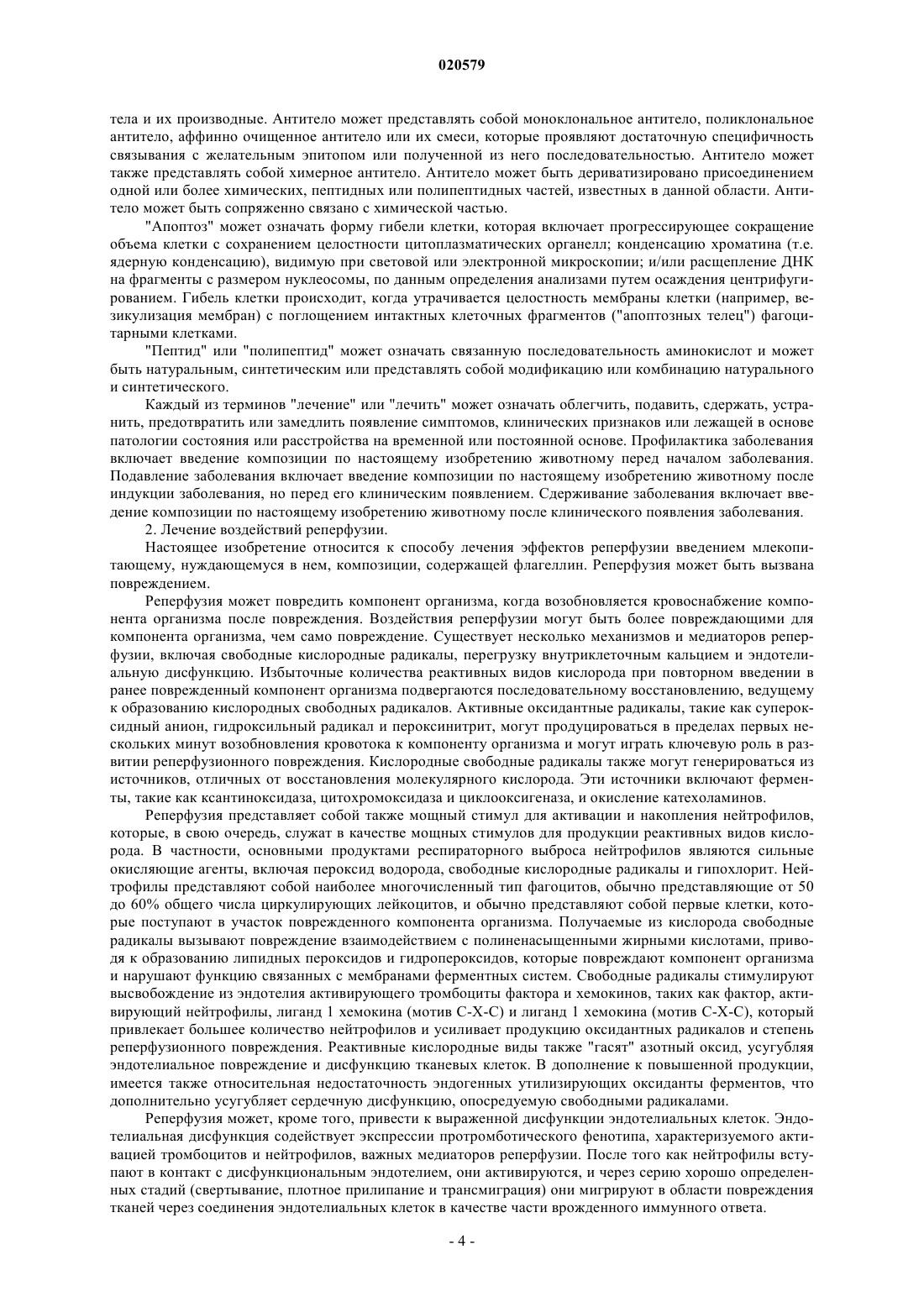

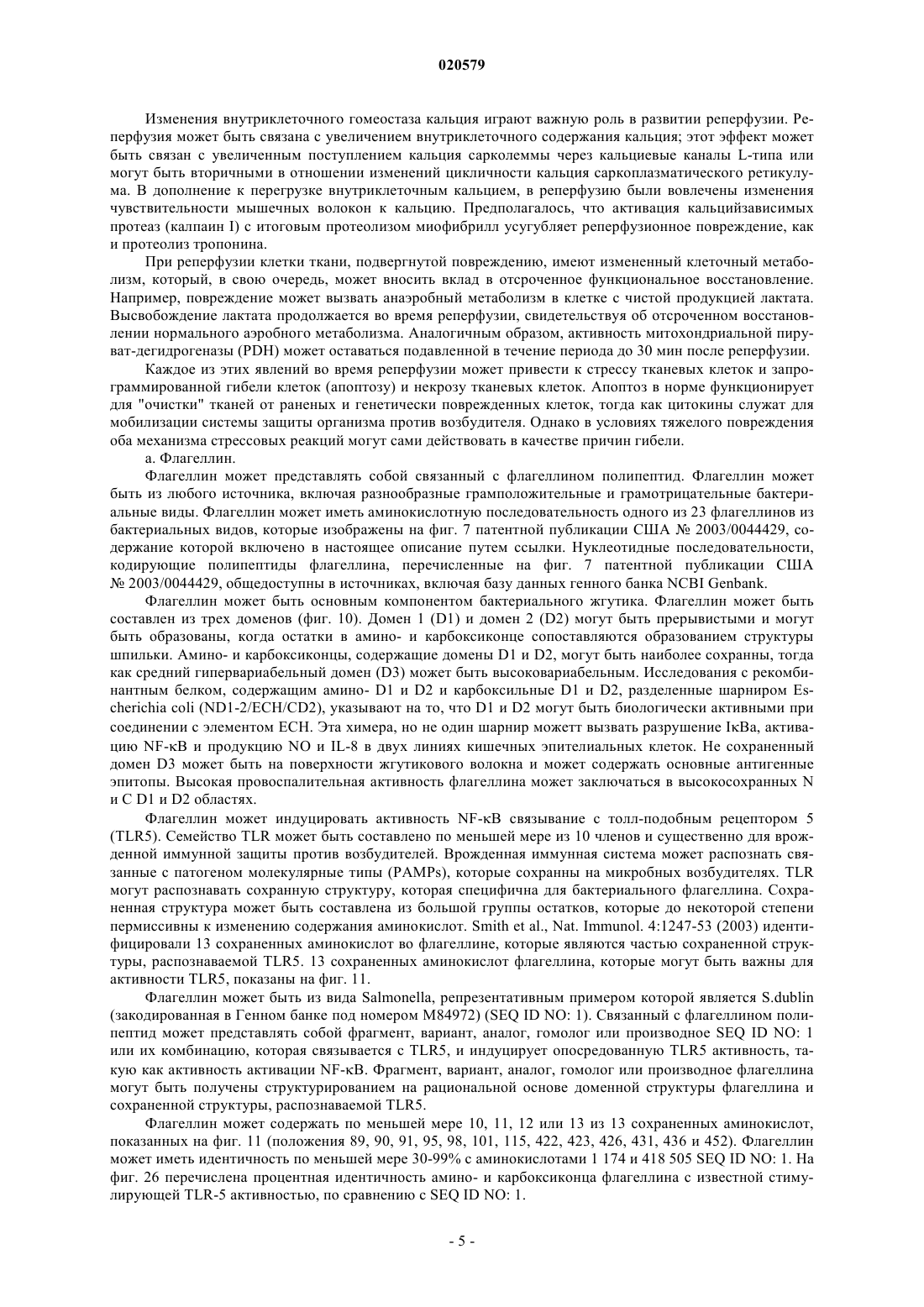

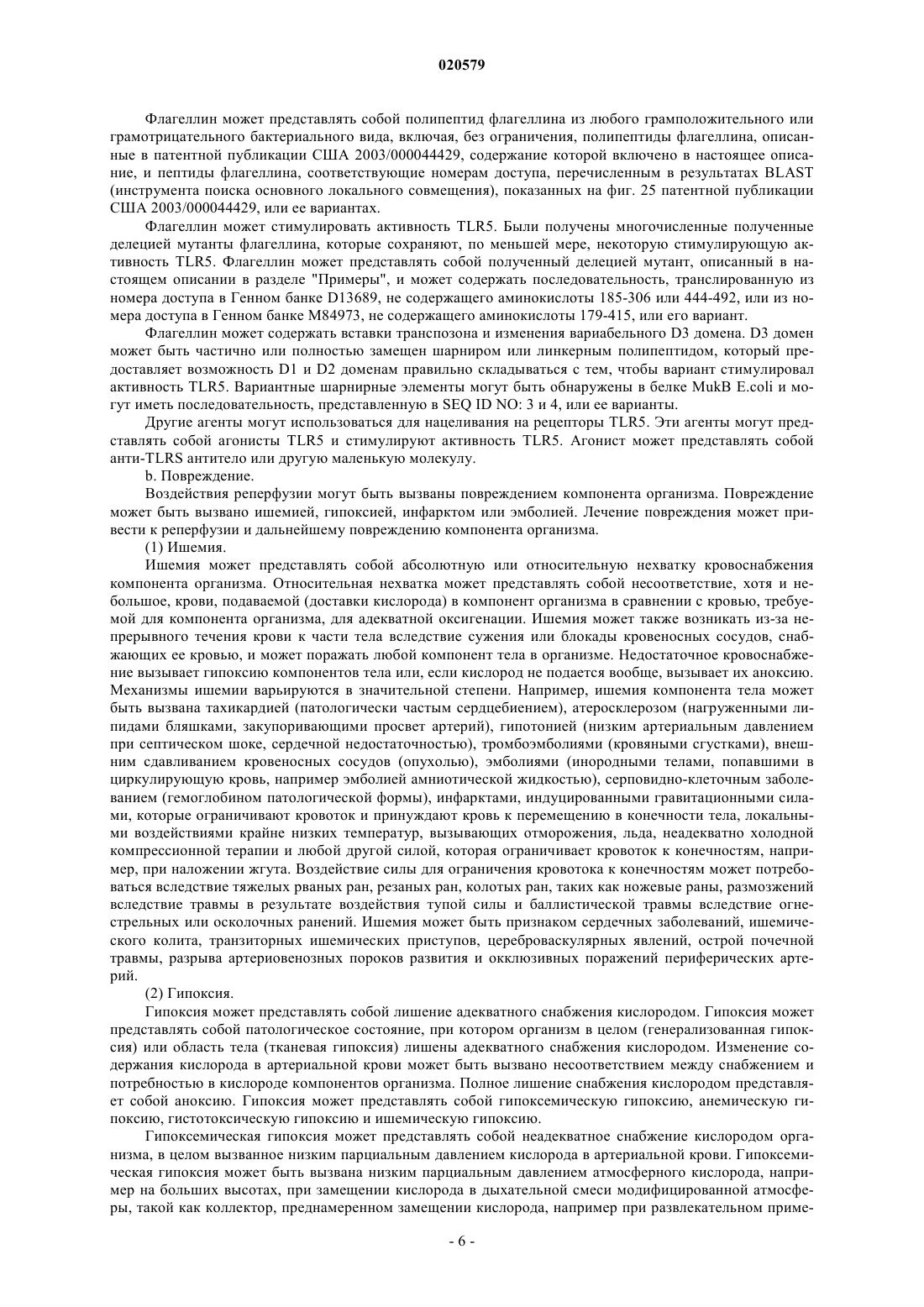

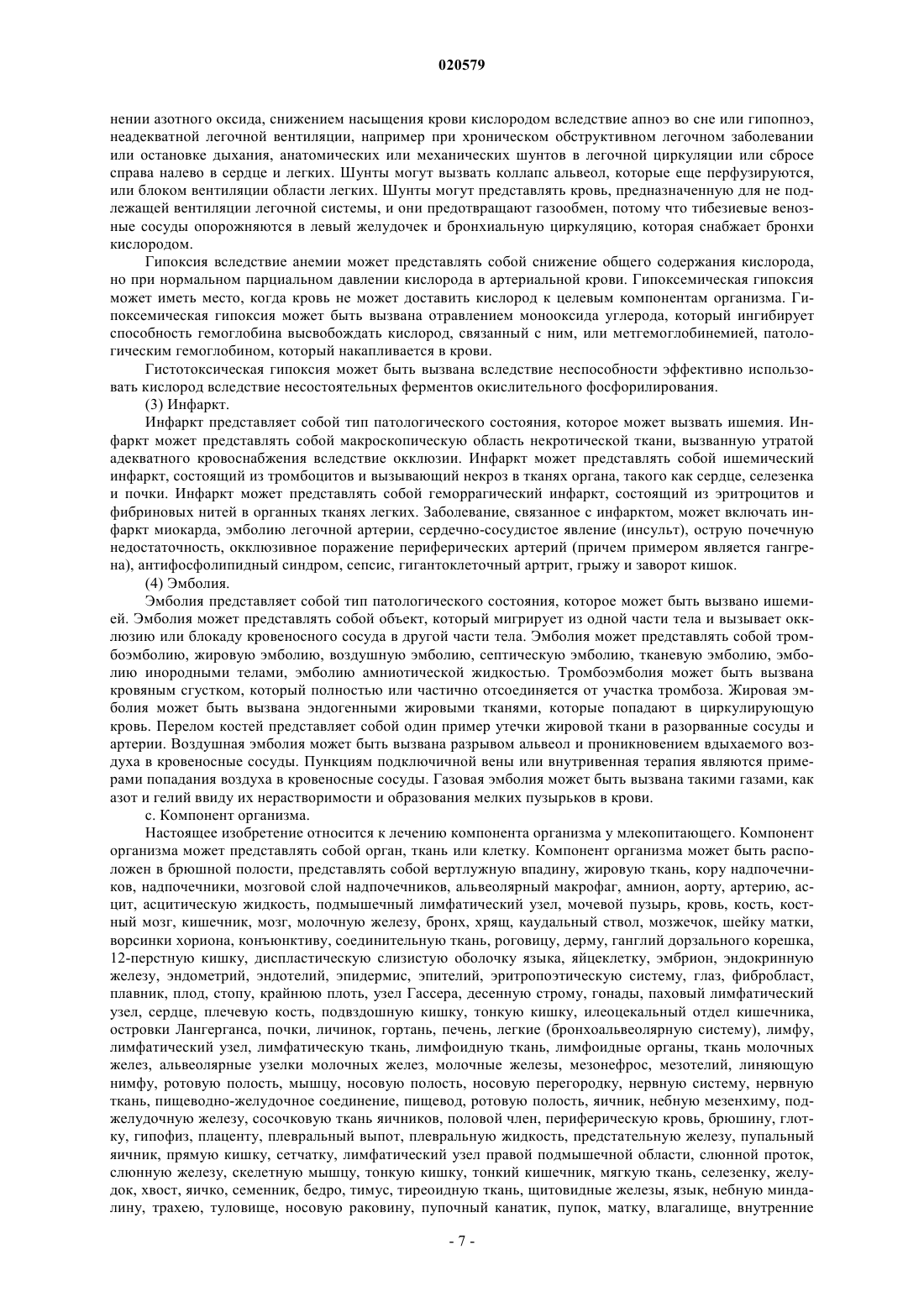

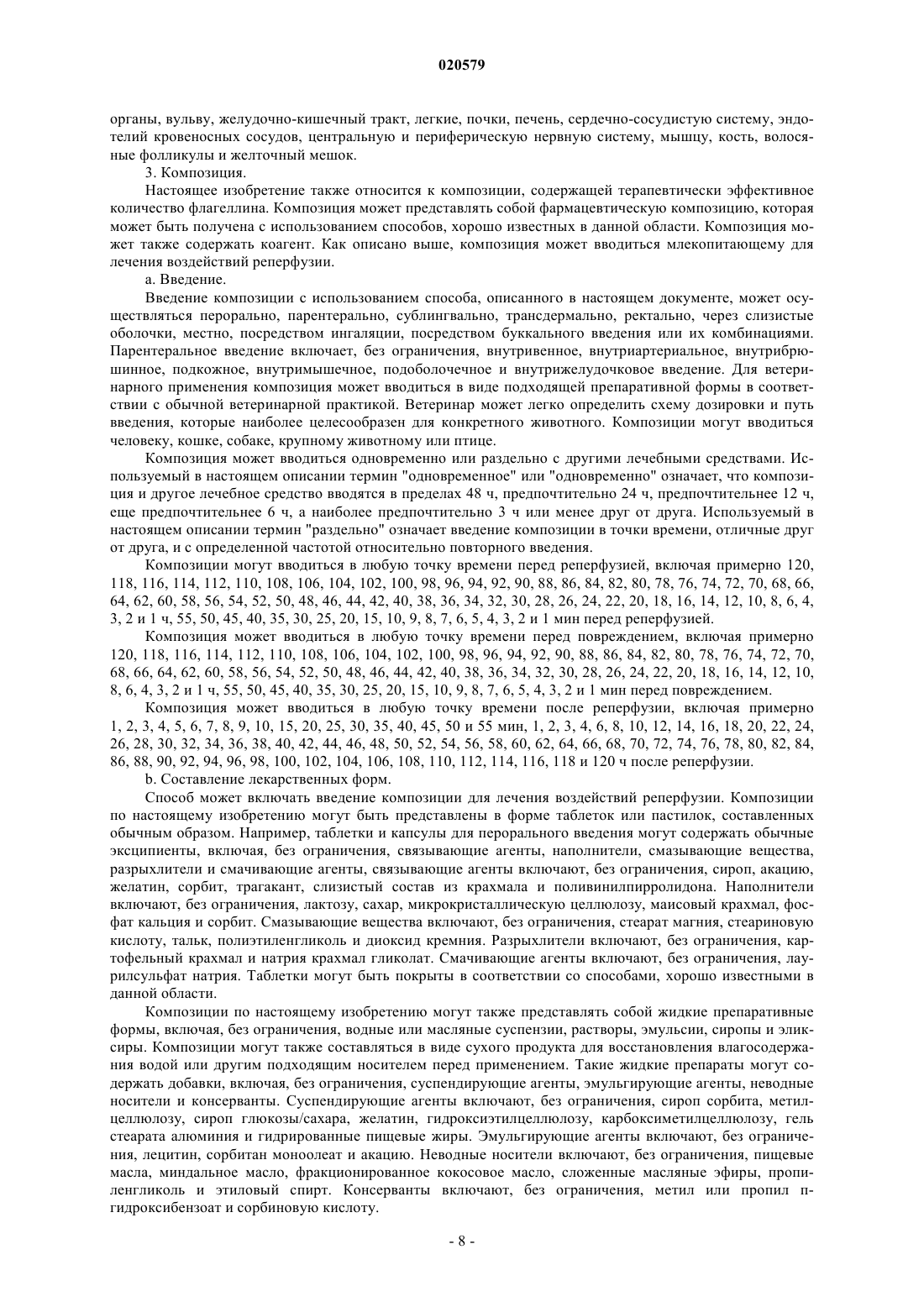

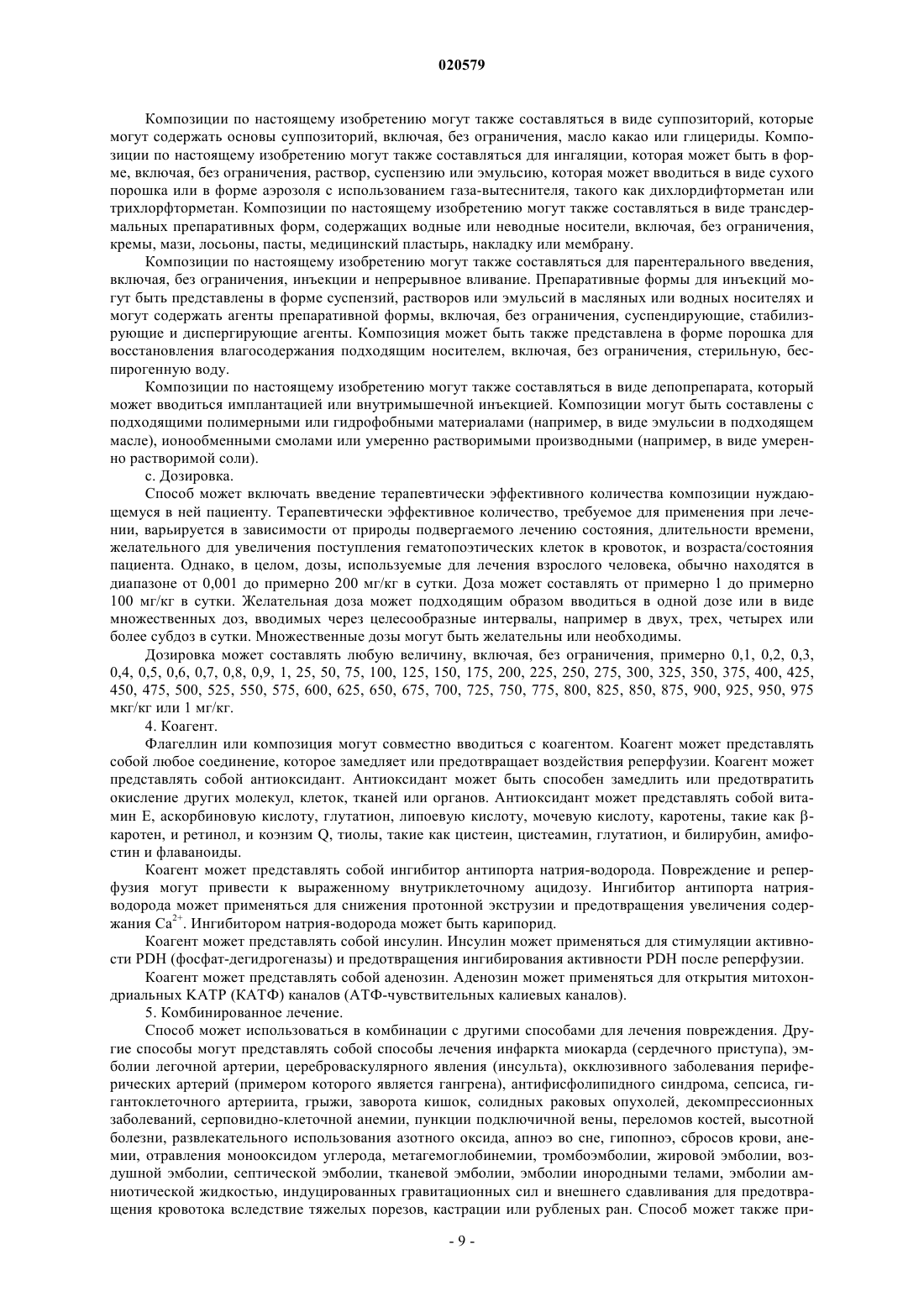

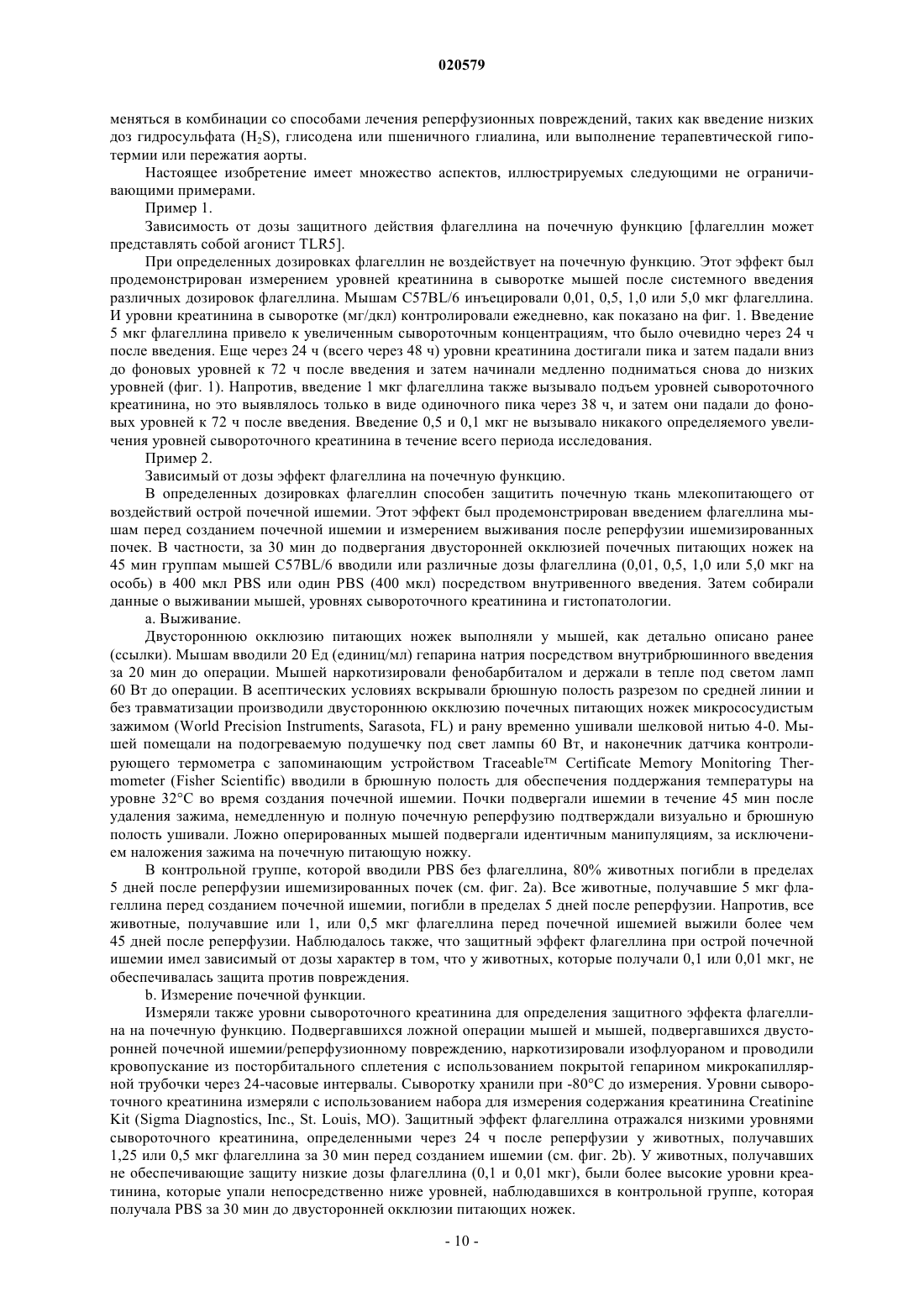

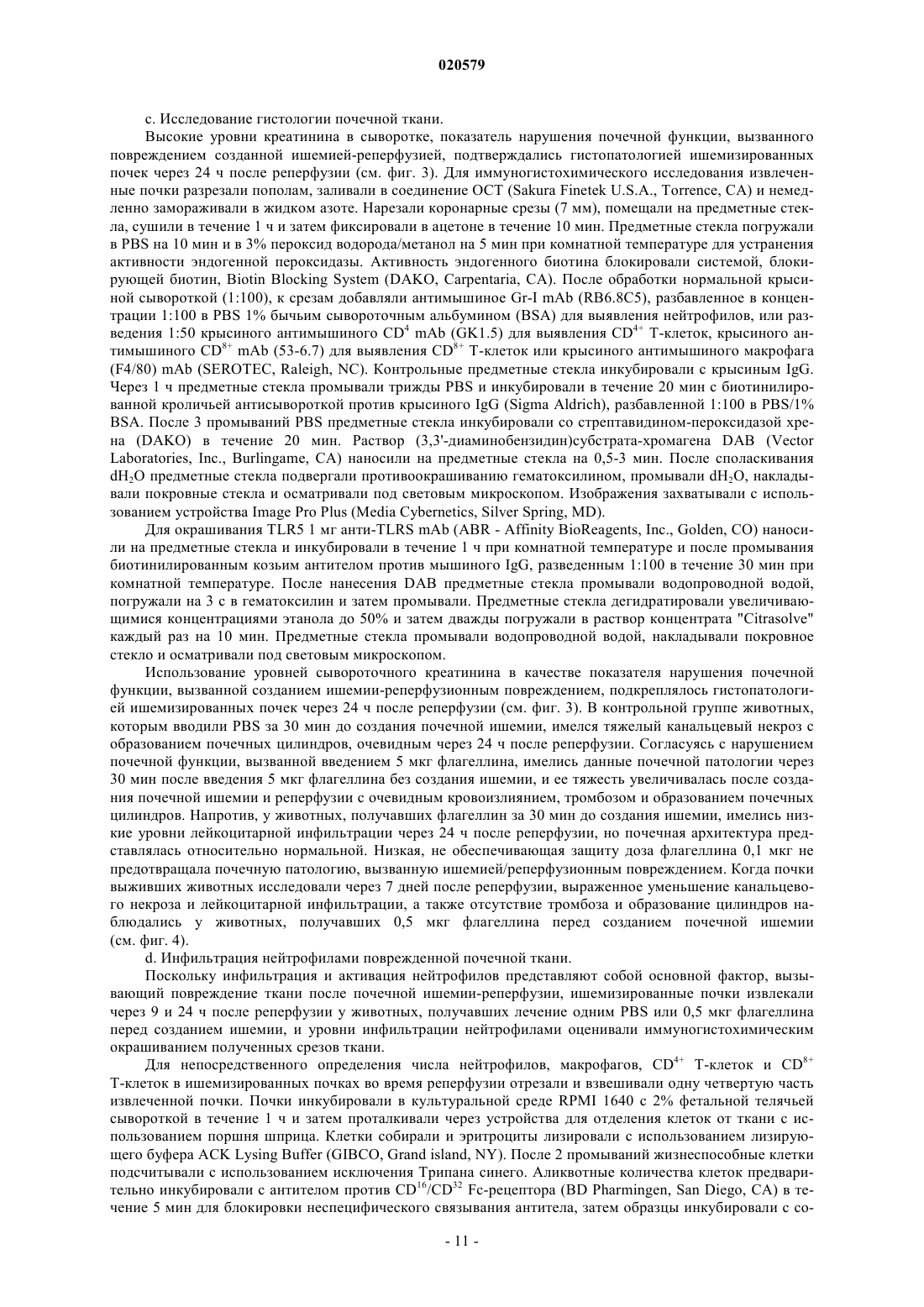

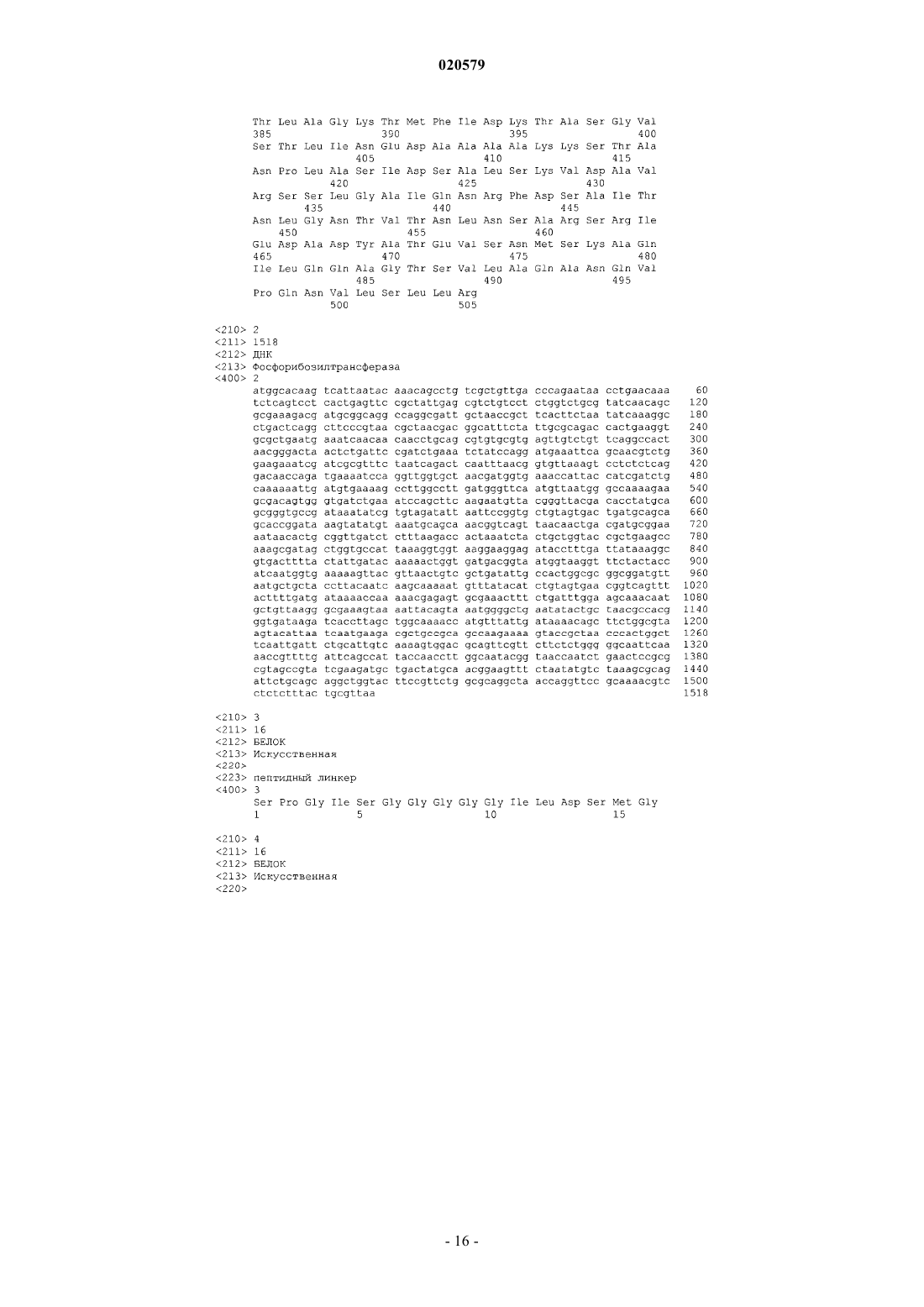

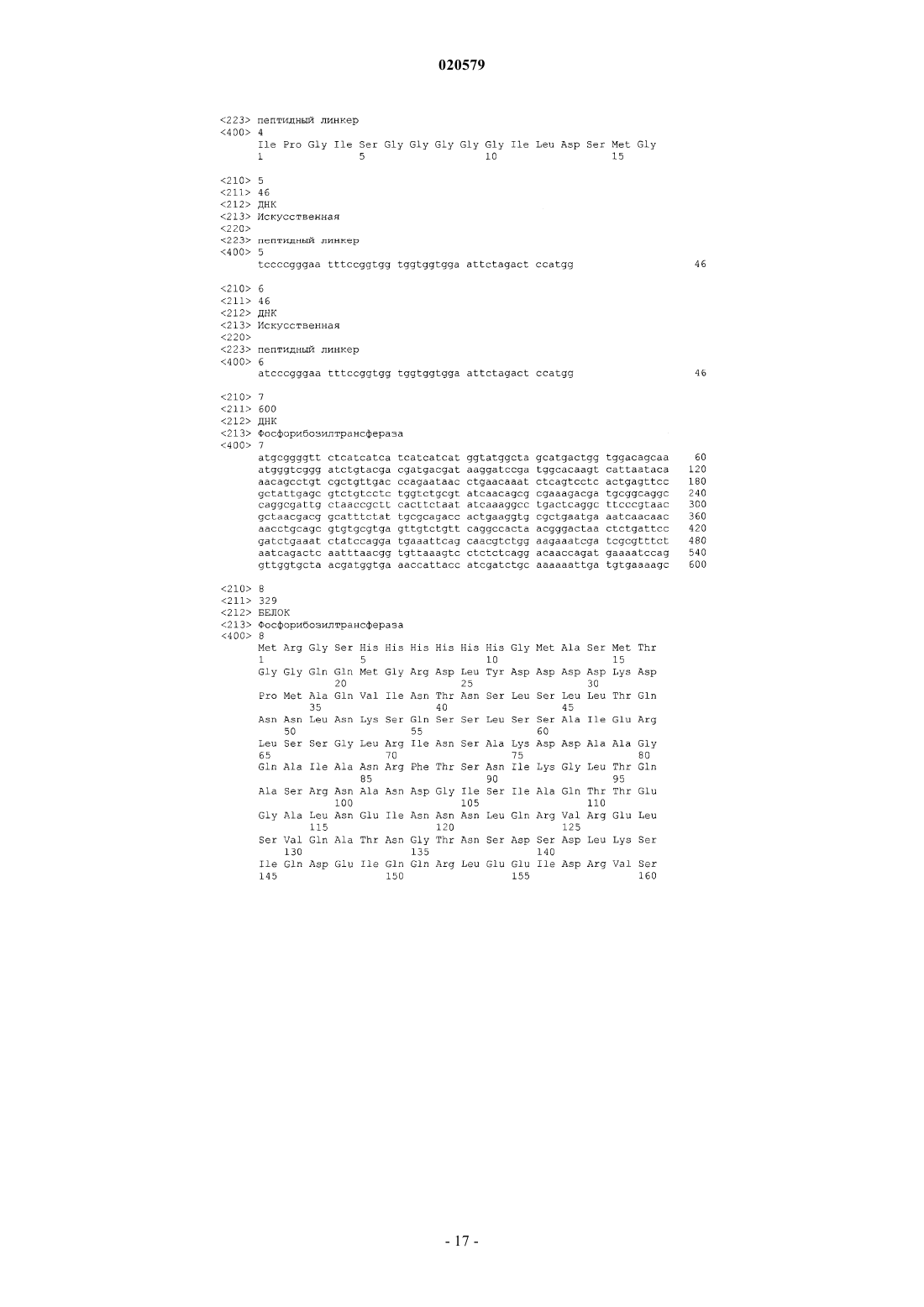

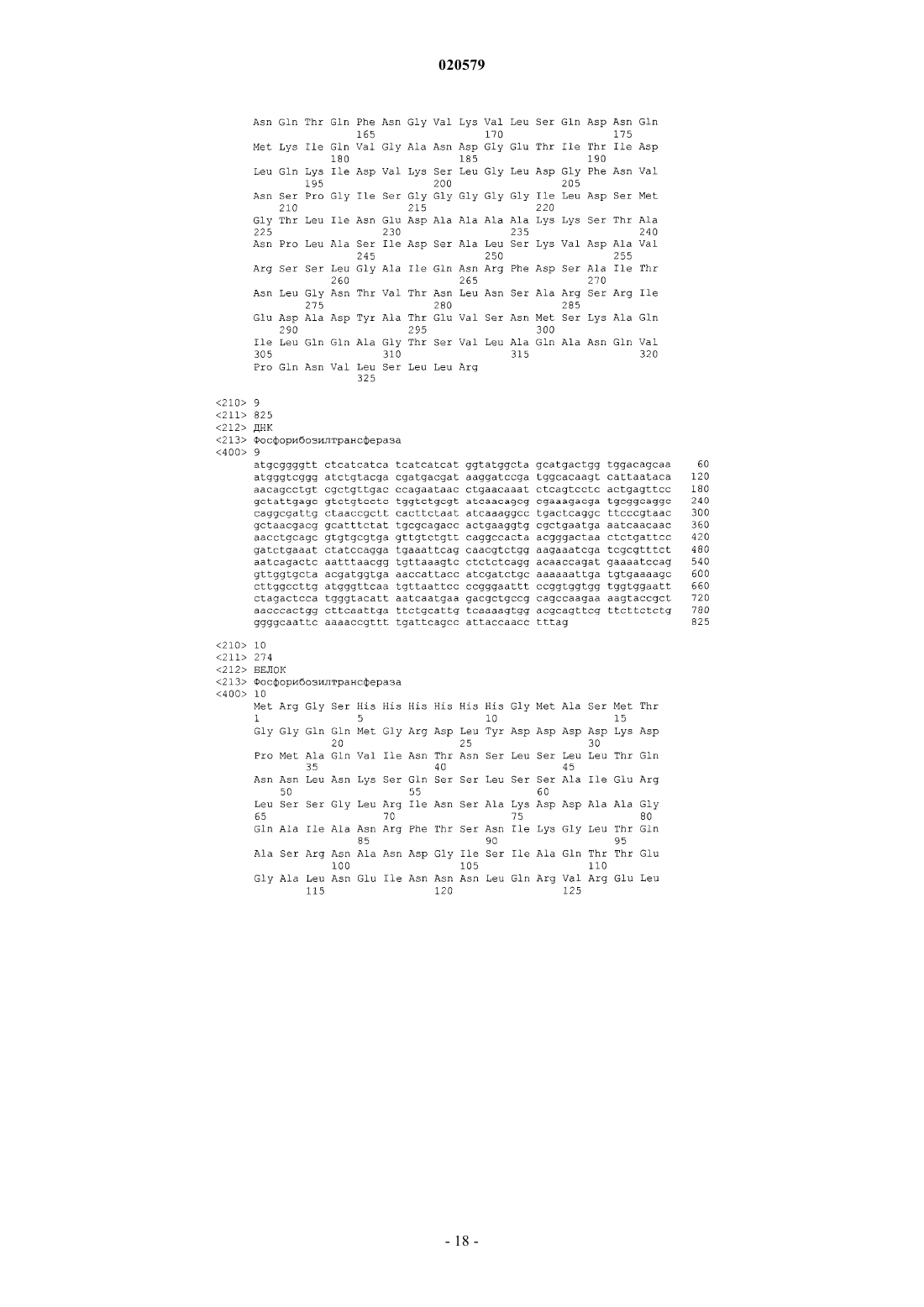

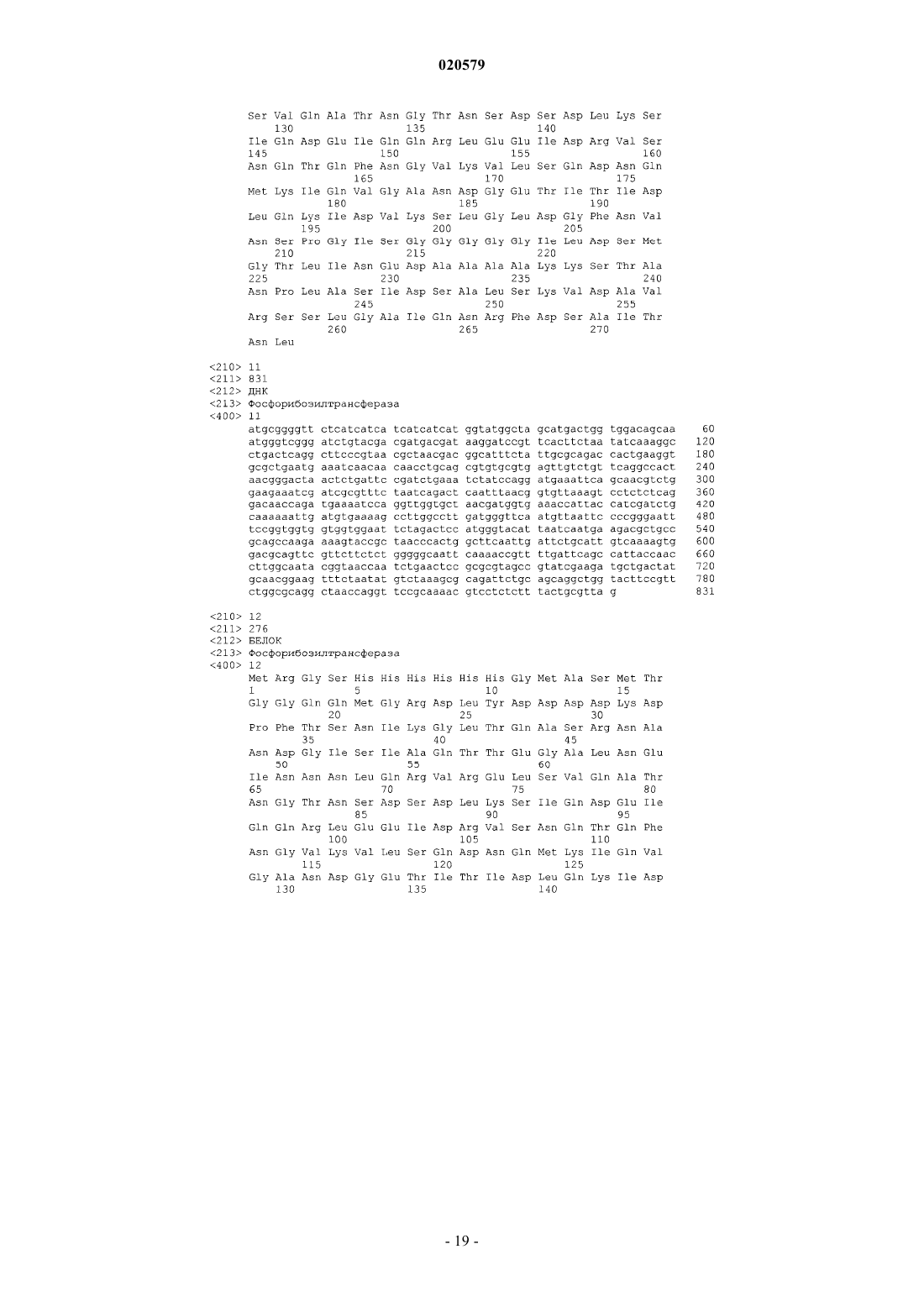

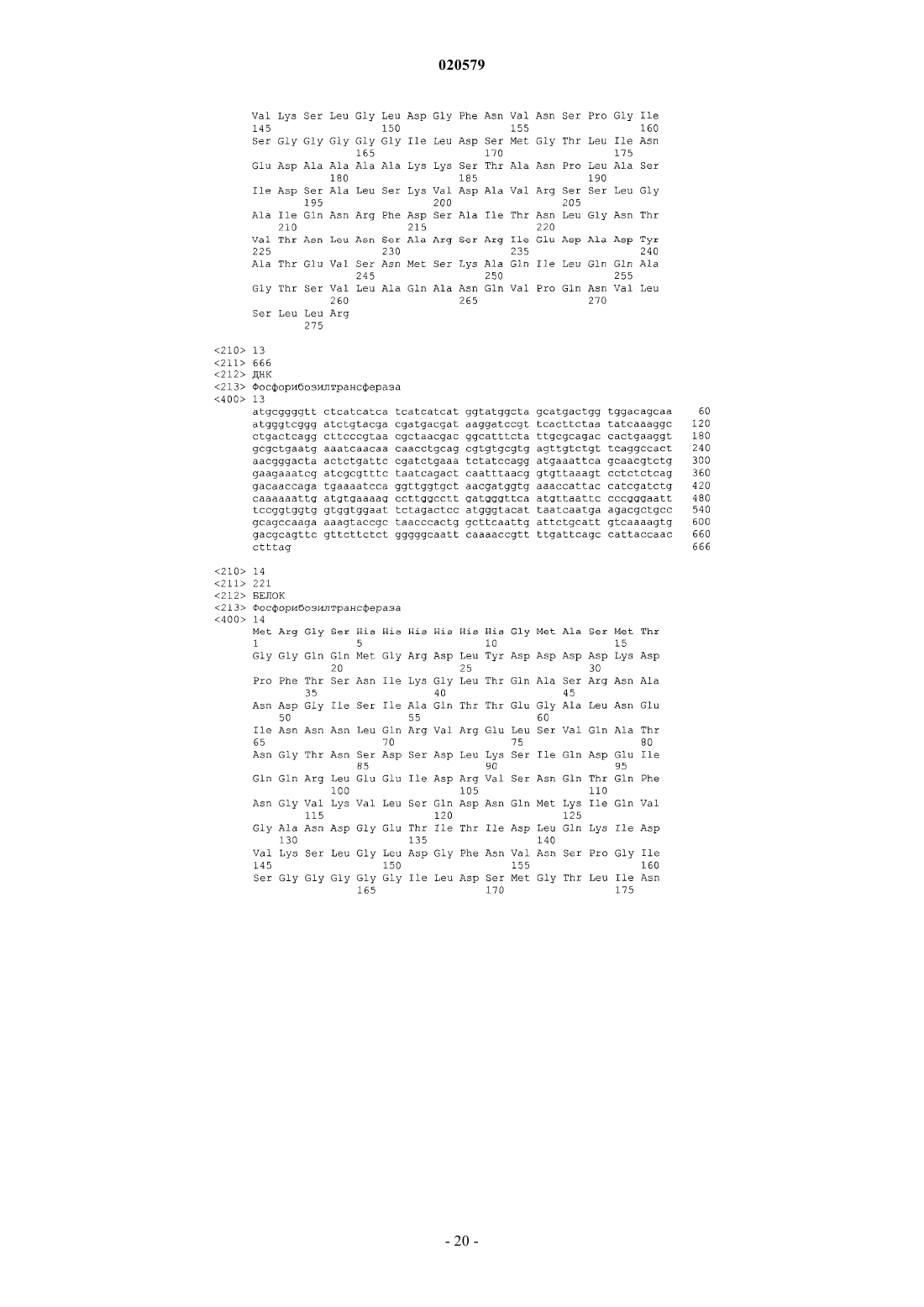

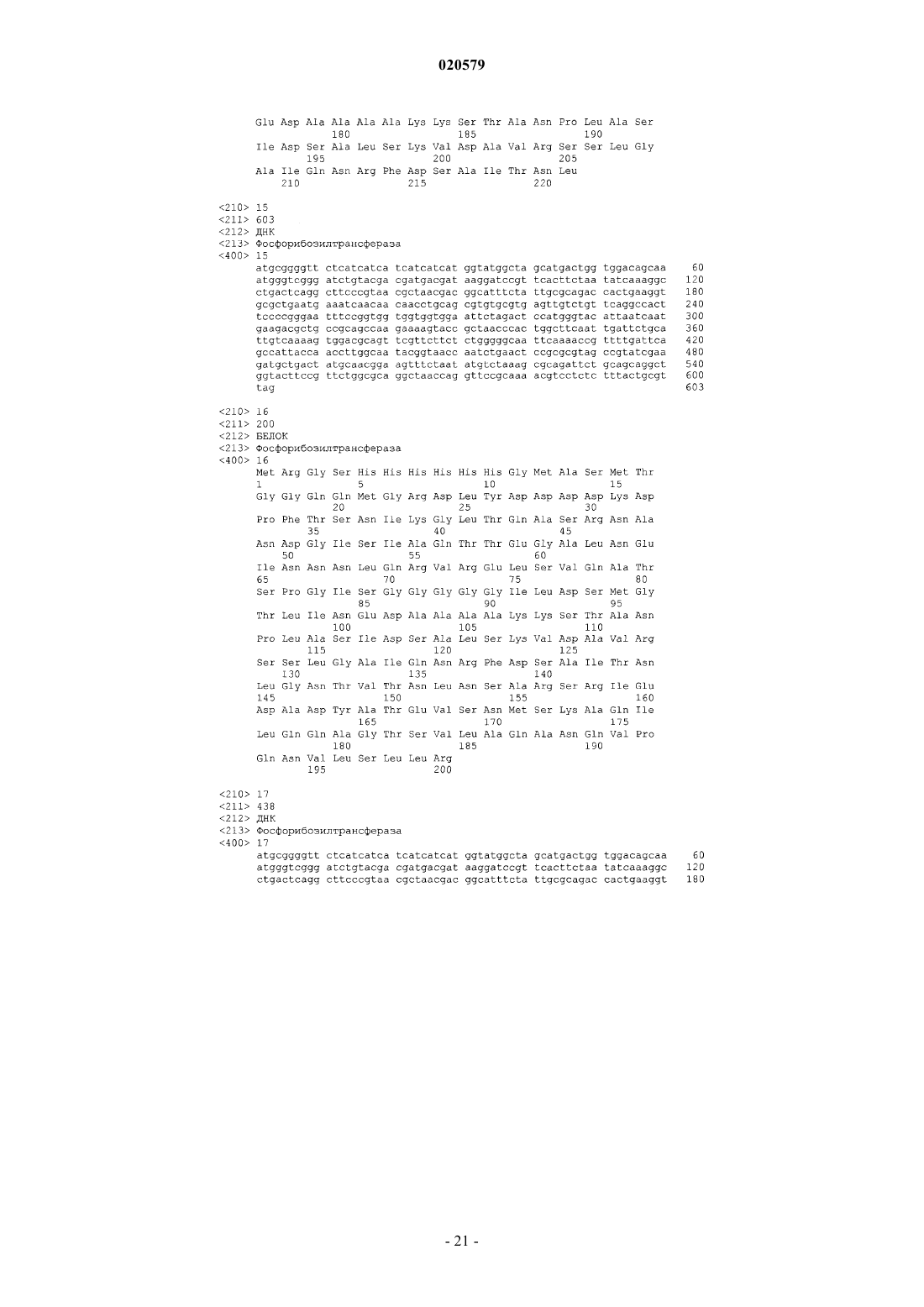

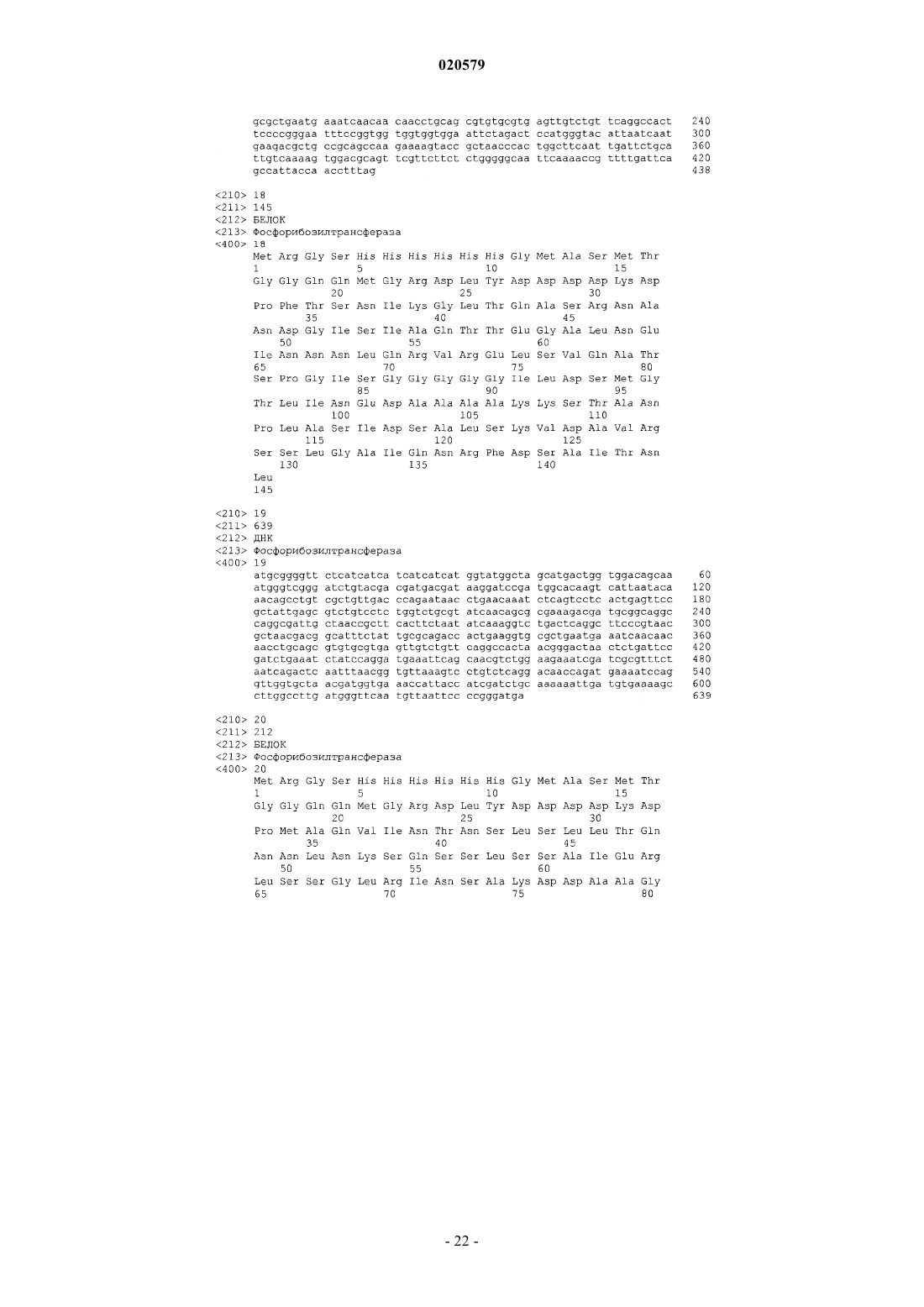

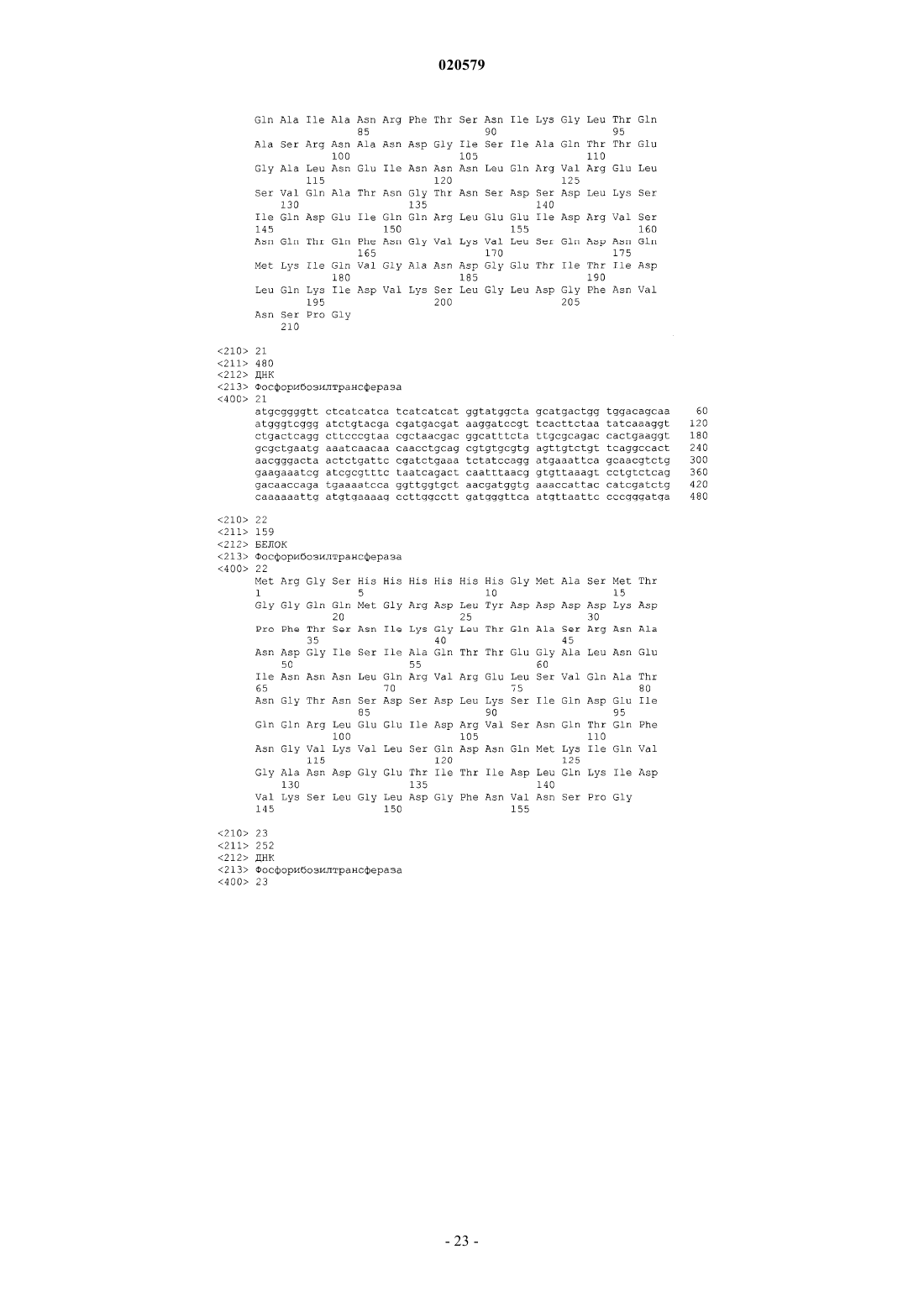

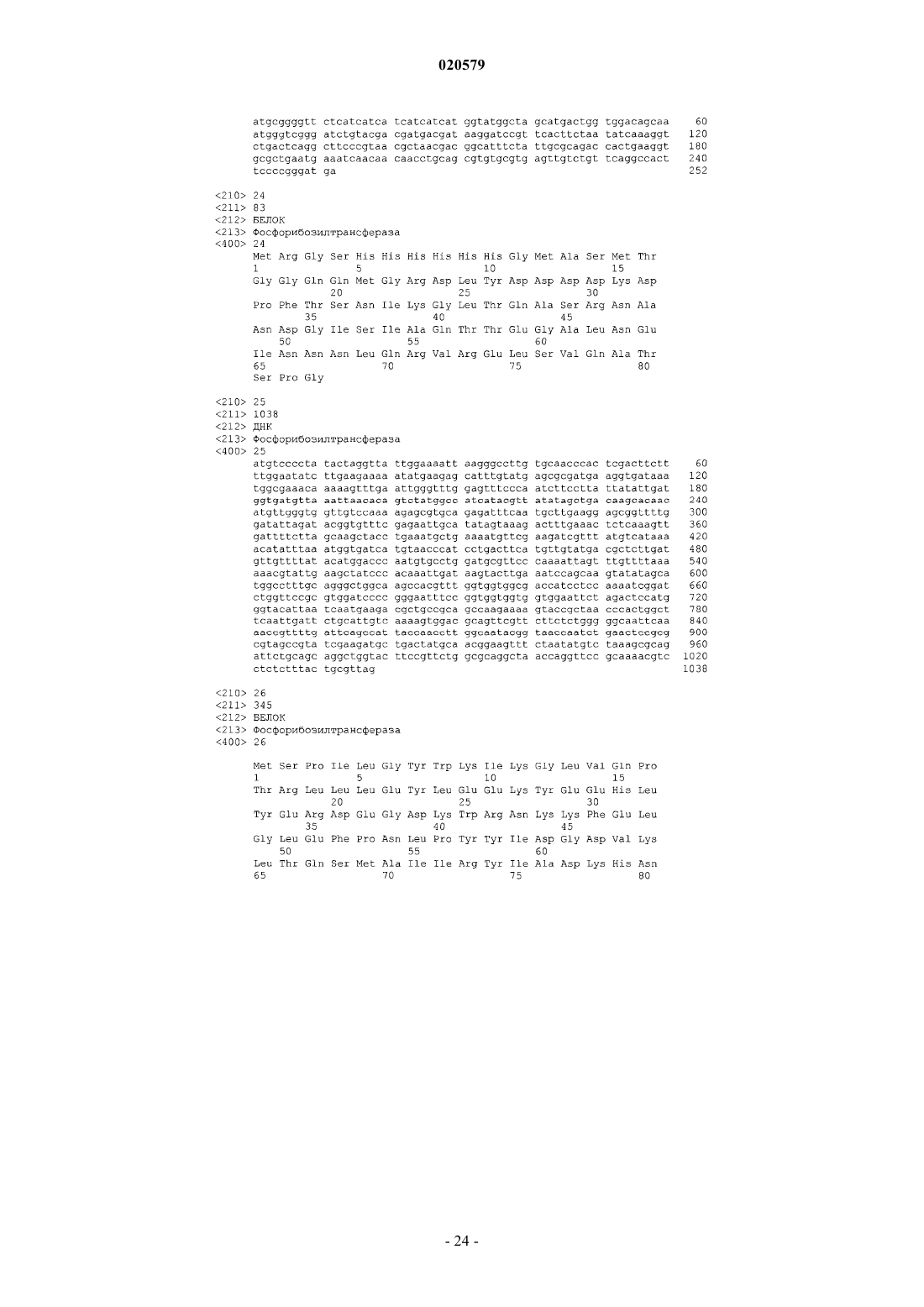

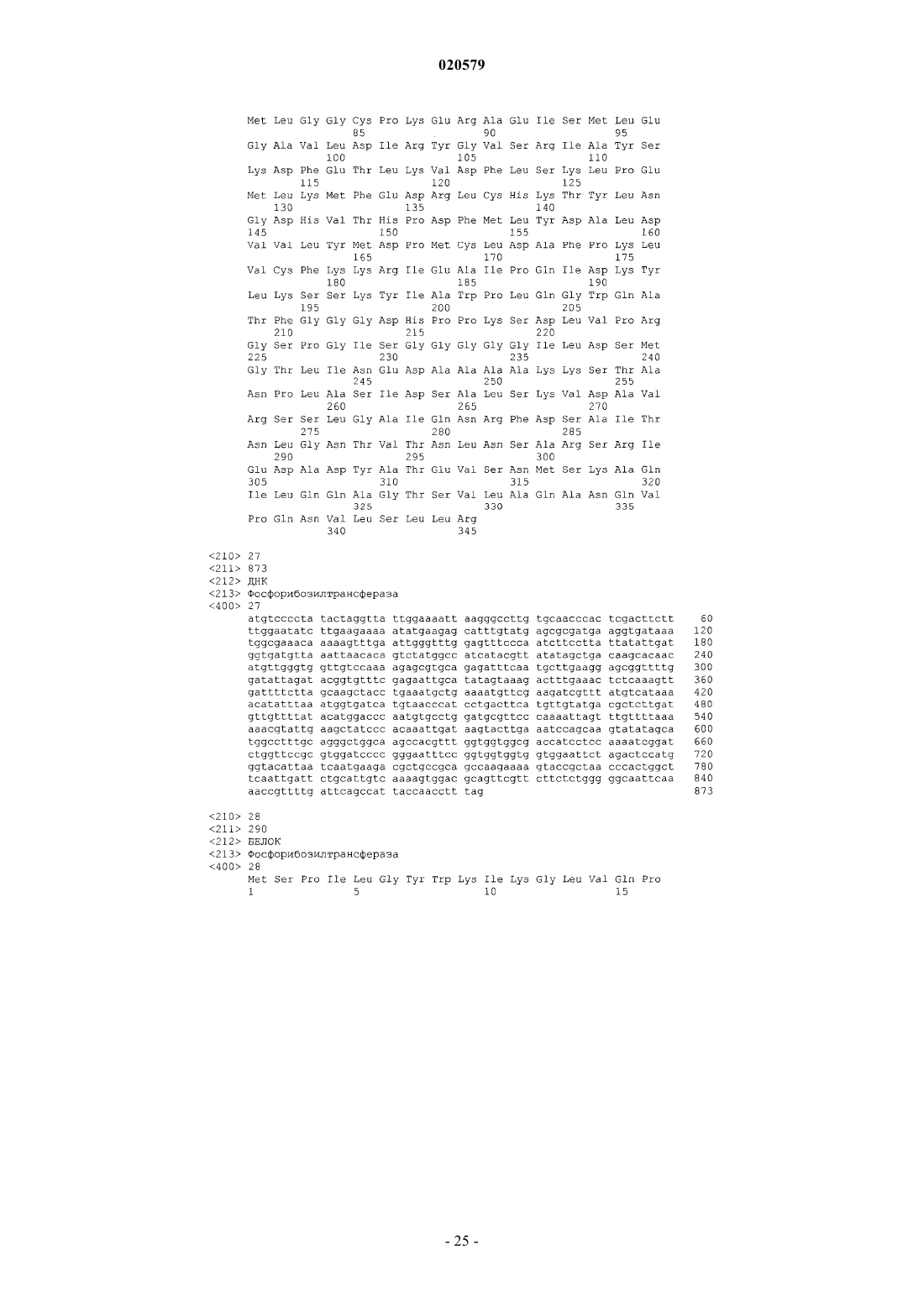

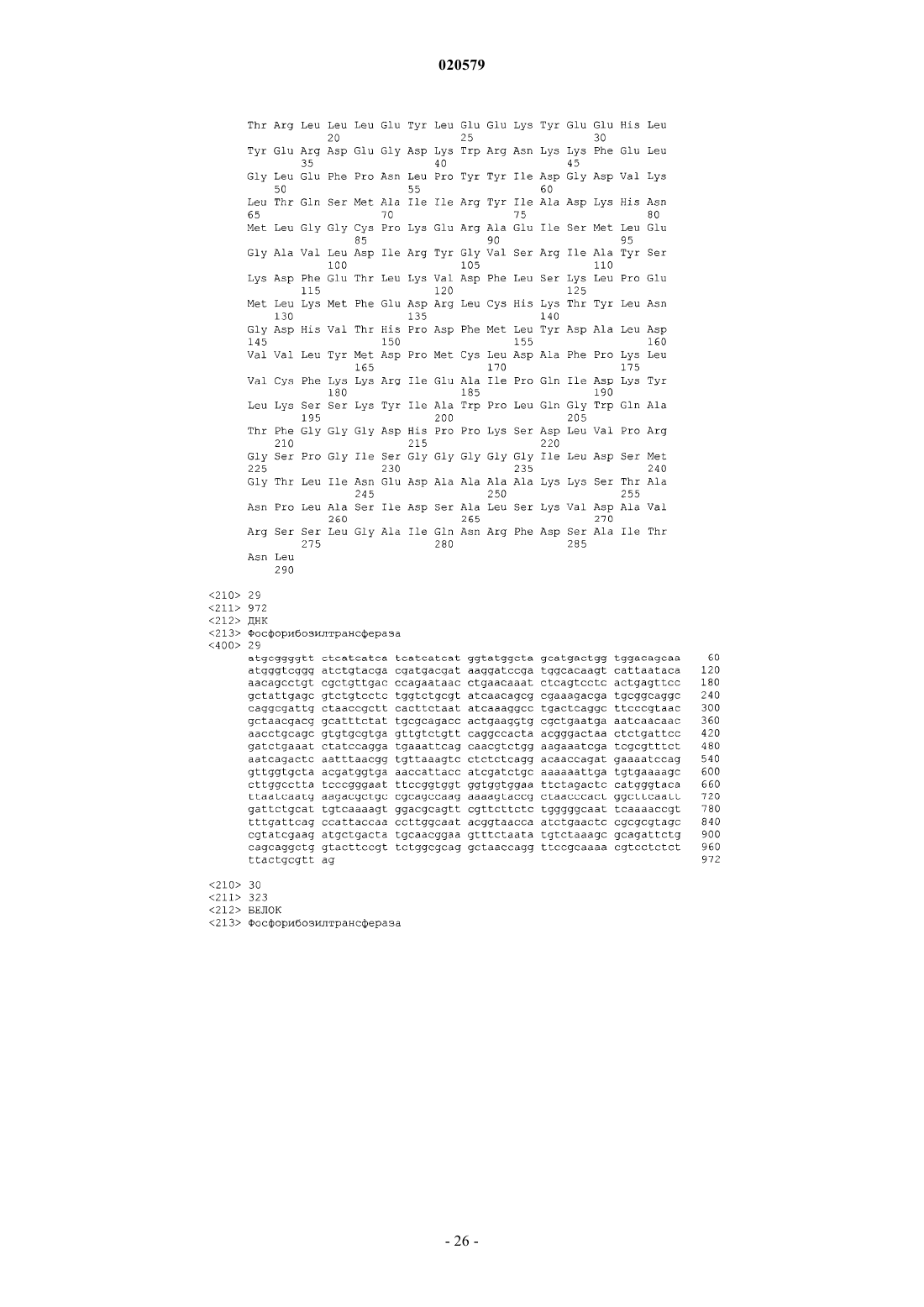

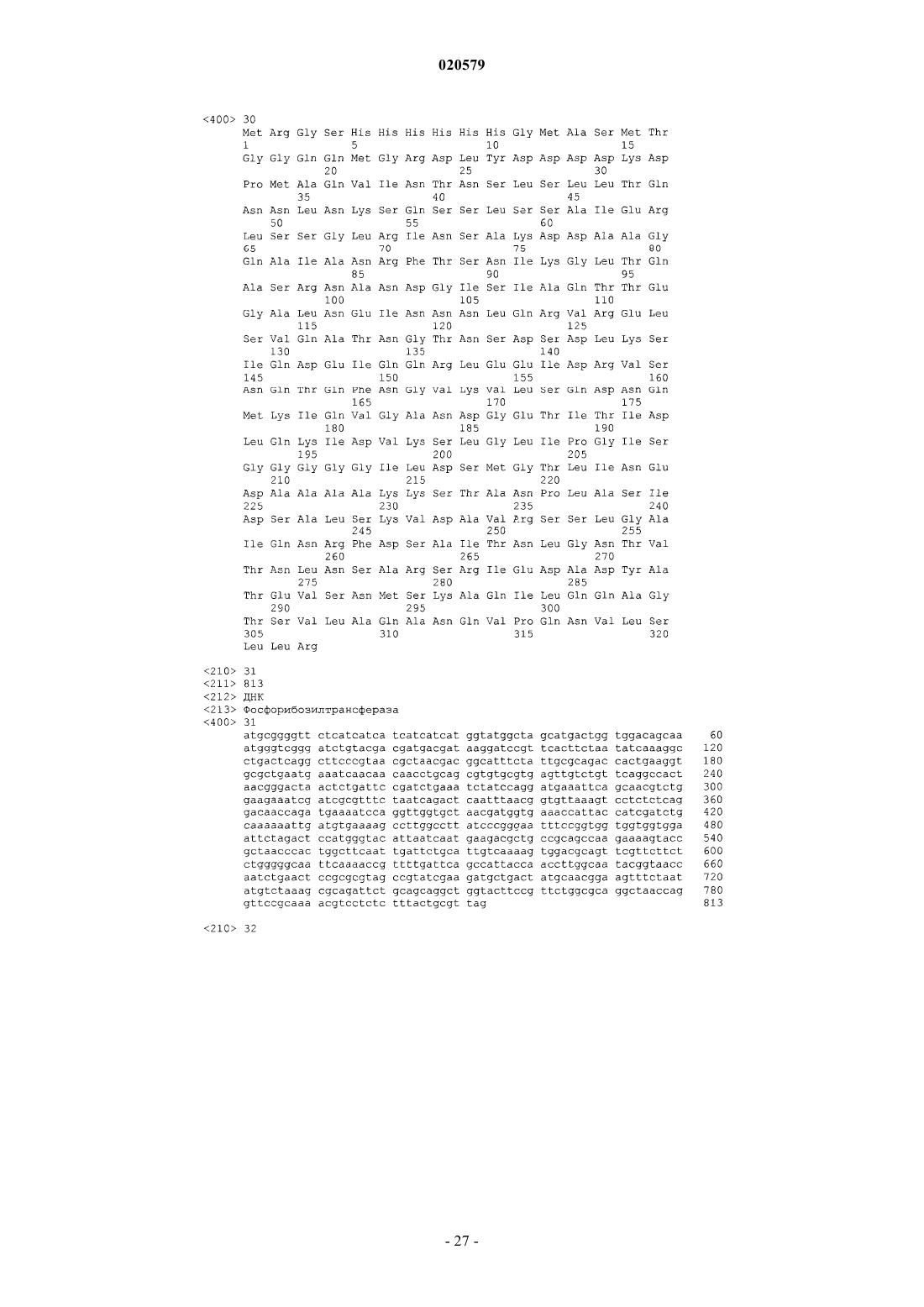

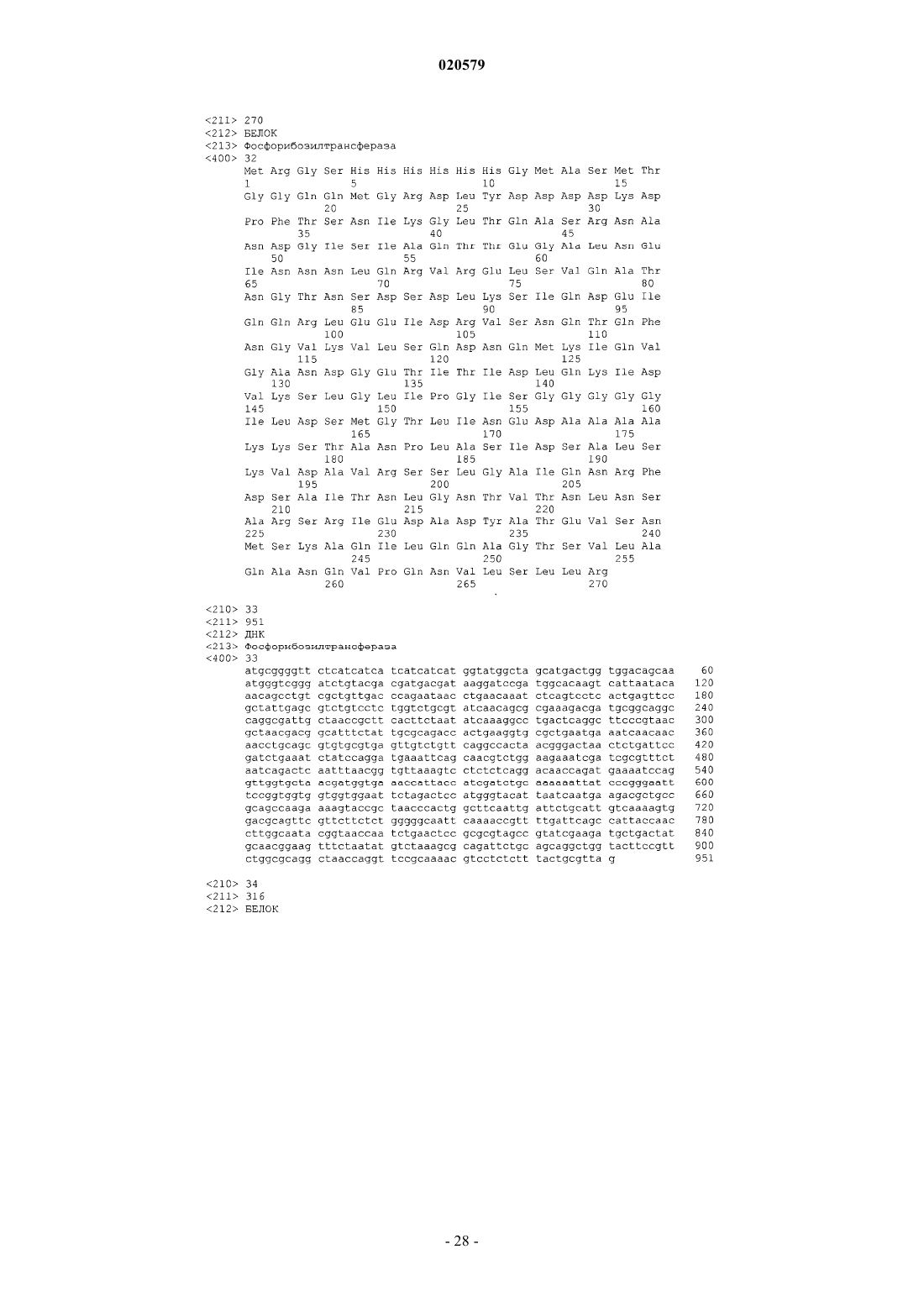

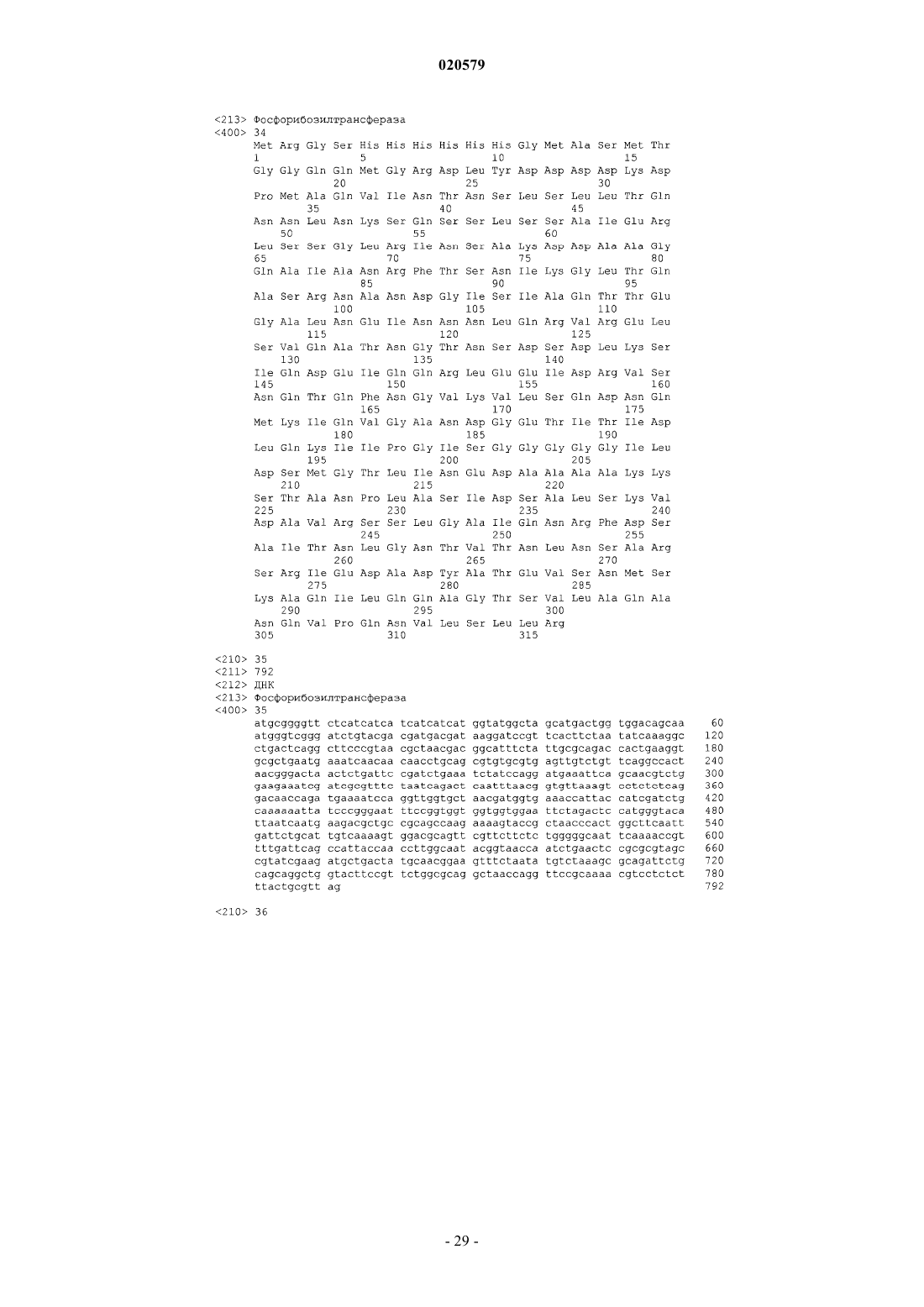

СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ РЕПЕРФУЗИОННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ТКАНЕЙ Изобретение относится к лечению ткани млекопитающего от воздействий реперфузии с использованием флагеллина.(71)(73) Заявитель и патентовладелец: КЛИВЛЕНД БАЙОЛЭБС,ИНК.; КЛИВЛЕНД КЛИНИК ФАУНДЕЙШН (US) Перекрестная ссылка на родственные заявки Заявка на данное изобретение испрашивает приоритет предварительной заявки на патент США 61/085766, поданной 1 августа 2008 г., содержание которой включено в настоящее описание путем ссылки. Область, к которой относится изобретение Настоящее изобретение относится к применению связанных с флагеллином полипептидов для лечения тканей от воздействий реперфузии. Предпосылки изобретения Ткани, лишенные крови и кислорода, подвергаются ишемическому некрозу или инфаркту с возможным необратимым повреждением органа. После восстановления кровотока и поступления кислорода в орган или ткань (реперфузии) орган не сразу возвращается к нормальному предишемическому состоянию. Реперфузия коронарного кровотока необходима для реанимации находящихся в состоянии ишемии или гипоксии ткани или органа. Своевременная реперфузия способствует спасению клеток и снижает заболеваемость и смертность. Реперфузия ишемической области может привести к парадоксальной дисфункции, включая выраженную дисфункцию эндотелиальных клеток, которая приводит к сужению сосудов, активации тромбоцитов и лейкоцитов, увеличенной продукции оксидантов и повышенной экстравазации жидкости и белка. В течение последних двух десятилетий было предложено несколько способов фармакологических вмешательств, предназначенных для ограничения реперфузионного повреждения. К сожалению, успех применения некоторых средств был ограничен экспериментальной моделью ишемии и реперфузии. Отсутствие стабильного клинического эффекта может быть связано с разнообразными факторами, включая неправильную структуру клинического испытания,неадекватные фармакокинетические/фармакодинамические исследования и сложность использования в качестве модели человека invivo. В данной области имеется потребность четкого определения терапевтических стратегий по поводу ишемии и реперфузии, и возможно, что для вызова максимального клинического эффекта требуется комбинация средств. Краткое описание сущности изобретения Настоящее изобретение относится к способу лечения ткани млекопитающего от воздействий реперфузии, который может включать введение нуждающемуся в нем млекопитающему композиции, содержащей флагеллин. Композиция может вводиться в комбинации с антиоксидантом, который может быть выбран из группы, состоящей из амифостина и витамина Е. Реперфузионное повреждение может быть вызвано ишемией или гипоксией. Ишемическое повреждение может возникнуть в результате состояний, выбранных из группы, состоящей из тахикардии, инфаркта, гипотонии, эмболии, тромбоэмболии (тромбоза), серповидно-клеточного заболевания, локализованного сдавливания конечностей и тела и опухолей. Гипоксическое повреждение может возникнуть в результате состояний, выбранных из группы, состоящей из гипоксемической гипоксии (отравление монооксидом углерода; апноэ во сне, хроническое обструктивное легочное заболевание, остановка дыхания; шунты), анемической гипоксии (низкое содержание О 2) и гистотоксической гипоксии. Локализованное сдавливание может быть следствием наложения жгута. Композиция может вводиться перед, вместе или после притока кислорода. Ткань может быть выбрана из группы, состоящей из желудочно-кишечного тракта, легких, почек, печени, сердечнососудистой системы, эндотелия кровеносных сосудов, центральной нервной системы, периферической нервной системы, мышц, костей и волосяных фолликулов. Краткое описание чертежей Фиг. 1 демонстрирует уровень креатинина в сыворотке мышей в течение 5 дней после внутривенного введения флагеллина в концентрации 0,01, 0,5, 1,0 или 5,0 мкг/особь. Фиг. 2 демонстрирует действие флагеллина на мышей перед созданием почечной ишемии и измерение выживания и уровня креатинина после реперфузии ишемизированных почек. На панели A показано выживание в процентах мышей, которых предварительно лечили флагеллином в концентрации 0,01,0,5, 1,0 или 5,0 мкг/особь или PBS (солевого раствора с фосфатным буфером) в качестве контроля. На панели B показан уровень креатинина в той же группе предварительно обработанных и контрольных мышей. Фиг. 3 демонстрирует гистопатологию подвергнутых ишемии почечных клеток через 24 ч после реперфузии при предварительном лечении PBS или флагеллином в концентрации 0,01, 0,5, 1,0 или 5,0 мкг/особь. В колонке "Ложная" показаны почечные клетки, выделенные у мышей, которые не были подвергнуты почечной ишемии. Фиг. 4 демонстрирует гистопатологию подвергнутых ишемии почечных клеток через 7 ч после реперфузии. На первой панели, на слайде для исследования гистопатологии показаны почечные клетки,выделенные у мыши, предварительно получавшей лечение PBS перед почечной ишемией и с последующей реперфузией ишемизированных почек. На второй панели, на слайде для исследования гистопатологии показаны почечные клетки, выделенные у мыши, предварительно получавшей лечение флагеллином в концентрации 0,5 мкг/особь, но без создания ишемии. На третьей панели, на слайде для исследования гистопатологии показаны почечные клетки, выделенные у мыши, предварительно получавшей лечение флагеллином в концентрации 0,5 мкг/особь, и после созданной почечной ишемии с последующей реперфузией ишемизированных почек. Фиг. 5 демонстрирует оценку лейкоцитарной инфильтрации через 9 и 24 ч после реперфузии подвергнутых ишемии почечных клеток, выделенных у мышей, предварительно получавших лечение PBS или флагеллином в дозе 0,5 мкг/особь. На фиг. 5 а показаны клетки почечной ткани, иммуногистохимически окрашенные для выявления уровней инфильтрации нейтрофилами через 9 и 24 ч после реперфузии в почечных клетках, подвергнутых и не подвергнутых ишемии, от мышей, получавших предварительное лечение PBS или флагеллином в дозе 0,5 мкг/особь. На фиг. 5b показано число нейтрофилов, макрофагов, CD4+ T-клеток и CD8+ T-клеток, инфильтрирующих клетки почечной ткани, выделенные у мышей, предварительно получавших лечение PBS или флагеллином в дозе 0,5 мкг/особь. На фиг. 5 с показан уровень белка в различных экспериментальных группах через 9 и 24 ч после ишемии и перфузии после введения флагеллина и носителя (PBS). Фиг. 6 а демонстрирует решающую роль флагеллина, предотвращающего направление хемокинамиCXCL1/KC и CXCL2/KC инфильтрации лейкоцитами в ишемизированные почечные ткани. Фиг. 6b демонстрирует что уровни мРНК белков острой фазы интерлейкинов IL-1 и IL-6, но неTNF- (фактора опухолевого некроза-альфа) были также снижены в ишемизированных почках через 9 ч после реперфузии у животных, получавших предварительное лечение флагеллином. Фиг. 7 демонстрирует выживание и уровни креатинина у группы мышей C57BL/6, которые были подвергнуты двусторонней окклюзии почечных питающих ножек на 45 мин и которым вводили 0,5 мкм флагеллина через различные интервалы времени после снятия зажимов с почечных питающих ножек. Фиг. 8 демонстрирует, что введение 0,5 мкг флагеллина в пределах 30 мин реперфузии ишемизированных почек мышей дикого типа C57BL/6 после восстановления введением костного мозга дикого типа снижало уровни мРНК CXCL1 и CXCL2. У реципиентов In MyD88-/- после восстановления введением или MyD88-/-, или костного мозга дикого типа, немного мРНК CXCL1 и CXCL2 было индуцировано во время реперфузии ишемизированных почек, и введение флагеллина во время реперфузии этих почек не снижало уровни мРНК этих хемокинов. Напротив, у реципиентов дикого типа костного мозга от доноровMyD88-/- отмечена экспрессия высоких уровней мРНК CXCL1 и CXCL2, и эти уровни снижались введением флагеллина во время реперфузии ишемизированных почек. Фиг. 9a демонстрирует срезы почечной ткани от мышей дикого типа C57BL/6 и BALB/c, окрашенные анти-TLR5 антителом. Фиг. 9b демонстрирует, что уровни экспрессии мРНК TLR5 были низкими в почках перед созданием почечной ишемии/реперфузии, но быстро возрастали во время реперфузии ишемизированных почек. На фиг. 10 показана доменная структура бактериального флагеллина. След Са основной цепи, распределение гидрофобной сердцевины и структурная информация F41. Четыре отчетливые гидрофобные сердцевины, которые ограничивают D1, D2a, D2b и D3 домены. Все атомы гидрофобной боковой цепи представлены Са основной цепью. Атомы боковой цепи кодированы цветом: Ala, желтым; Leu, He илиVal, оранжевым; Phe и Tyr, пурпурным (атом углерода) и красным (атомы кислорода). Положение и область различных структурных признаков аминокислотной последовательности флагеллина. Сверху вниз показаны: фрагмент F41 синим цветом; три складки b-листа коричневым цветом; распределение вторичной структуры с а-спиралью желтым цветом, b-структура зеленым цветом и b-виток пурпурным цветом. Одиночный апостроф на каждом 50-опам остатке синим цветом; D0, D1, D2 и D3 домены; контактная область осевой субъединицы в пределах протоэлемента сине-фиолетовым цветом; хорошо сохраненная аминокислотная последовательность красным цветом и вариабельная область фиолетовым цветом; точечные мутации в F41, которые продуцируют элементы различных суперспиралей. Буквы в нижней части чертежа указывают морфологию мутантных элементов: L (D107E, R124A, R124S, G426A), L-тип прямой; R (A449V), R-тип прямой; С (D313Y, A414V, A427V, N433D), извитой 33. На фиг. 11 показана схема доменов флагиллина сальмонеллы, его фрагменты и его взаимодействие с TLR5 (толл-подобным рецептором 5). Темные полосы обозначают области гена флагеллина, используемые для конструкции фрагментов, содержащих А, В, С, А' и В'. На фиг. 12 изображены производные флагеллина. Структура домена и приблизительные границы(аминокислотные координаты) выбранных производных флагеллина (перечислены справа). ФлагеллинFIiC Salmonella dublin кодируется в пределах 505 аминокислот (аа). На фиг. 13 показана нуклеотидная и аминокислотная последовательность для следующих вариантов флагеллина: АА 1 (SEQ ID NO: 7-8), АВ 1 (SEQ ID NO: 9-10), BA1 (SEQ ID NO: 11-12),BB1 (SEQ ID NO: 13-14), CA1 (SEQ ID NO: 15-16), CB1 (SEQ ID NO: 17-18), A (SEQ ID NO: 19-20),В (SEQ ID NO: 21-22), С (SEQ ID NO: 23-24), GST-A1 (SEQ ID NO: 25-26), GST-B1 (SEQ ID NO: 27-28),AA'nl-170 (SEQ ID NO: 29-30), AA'nl-163 (SEQ ID NO: 33-34), AA'n54-170 (SEQ ID NO: 31-32),-2 020579AA'n54-163 (SEQ ID NO: 35-36), AB'nl-170 (SEQ ID NO: 37-38), AB'nl-163 (SEQ ID NO: 39-40),AA'nl-129 (SEQ ID NO: 41-42), AA'n54-129 (SEQ ID NO: 43-44), AB'nl-129 (SEQ ID NO: 45-46),AB'n54-129 (SEQ ID NO: 47-48), AA'nl-100 (SEQ ID NO: 49-50), AB'nl-100 (SEQ ID NO: 51-52),AA'nl-70 (SEQ ID NO: 53-54) и AB'nl-70 (SEQ ID NO: 55-56). Лидерная последовательность pRSETb показана курсивом (лидер включает Met, который также представляет собой аминокислоту 1 FliC).N-концевой константный домен подчеркнут. Аминокислотная линкерная последовательность представлена жирным шрифтом. С-концевой константный домен подчеркнут. GST (глутатион-S-трансфераза),если она присутствует, выделяется. На фиг. 14 А показана гистология с использованием окрашивания гематоксилином/эозином мышцы задней конечности мышей через 14 дней после реперфузии после 3 ч тепловой ишемии, где мыши вводили 0,5 мкг CBLB502 в пределах 15 мин реперфузии. На фиг. 14 В показана гистология с использованием окрашивания гематоксилином/эозином мышцы задней конечности мышей через 14 дней после реперфузии после 3 ч тепловой ишемии, где мыши вводили носитель (PBS) в пределах 15 мин реперфузии. На фиг. 14 С показано отношение влажной/сухой массы как характеристики отека ткани в конечностях мышей, которым вводили или CBLB502, или PBS в пределах 15 мин реперфузии после 3 ч ишемии. Отношение, характеризующее отек, также измеряли в конечностях мышей, которым вводили CBLB501 или PBS, но без 3 ч ишемии. На фиг 14D показано отношение влажной/сухой массы как характеристики сосудистой утечки с использованием красителя синего на 1 г массы конечности мышей, которым вводили или CBLB501, илиPBS в пределах 15 мин реперфузии после 3 ч ишемии. Это отношение как характеристику сосудистой утечки также измеряли в конечностях мышей, которым вводили BLB501 или PBS, но без 3 ч ишемии. На фиг. 15 показано сравнение аминокислотных последовательностей сохраненных амино(фиг. 15 А) и карбокси- (фиг. 15 В) концы из 21 видов бактерий. 13 сохраненных аминокислот, важных для активности TLR5, показаны штриховкой. Аминокислотные последовательности идентифицируются их номерами доступа из базы данных TrEMBL (первая буква = Q) или базы данных Swi88-Prot (первая буква = Р). Подробное описание Заявители к удивлению обнаружили, что флагеллин защищает от воздействий реперфузии. Отсутствие или снижение содержания кислорода и питательных веществ в крови создает условие, при котором восстановление кровообращения приводит к воспалению и окислительному повреждению посредством индукции окислительного стресса, а не восстановления нормальной функции. Восстановленный кровоток возобновляет поступления внутрь клеток кислорода, что повреждает клеточные белки, ДНК и плазматическую мембрану. Повреждение клеточной мембраны может, в свою очередь, вызвать высвобождение еще большего количества свободных радикалов. Такие реактивные виды также действуют при передаче окислительно-восстановительных сигналов для индукции апоптоза клеток ишемизированных тканей. Кроме того, воспалительная реакция вызывает дальнейшие повреждения ткани. Лейкоциты, переносимые в эту область вновь возвращающейся кровью, высвобождают множество воспалительных факторов, таких как интерлейкины, а также свободные радикалы, в ответ на повреждение ткани. Лейкоциты могут также накапливаться в мелких капиллярах, закупоривая их и приводя к еще большей ишемии. Без связи с теорией, флагеллин может обеспечить защиту от воздействий реперфузии путем снижения окислительного и воспалительного стресса на ткань, посредством этого предотвращая апоптоз и обеспечивая возможность более быстрого восстановления ткани в нормальное состояние. Эта защитная природа флагеллина может использоваться или в начале реперфузии или может использоваться для предотвращения дальнейшего повреждения вследствие реперфузии. Описанное ниже изобретение частично относится к введению флагеллина для лечения ткани млекопитающего от воздействий реперфузии. 1. Определения. Терминология, используемая в настоящем описании, предназначена только для целей описания конкретных вариантов осуществления, а не для ограничения. Пока контекст ясно не требует иного, используемые в описании и прилагаемой формуле изобретения формы единственного числа включают соответствующие формы множественного числа. В настоящем описании для указанных числовых диапазонов с такой же точностью определенно предусмотрено включение каждого промежуточного числа между крайними числами диапазона. Например, для диапазона 6-9 предусмотрены числа 7 и 8, в дополнение к 6 и 9, а для диапазона 6-7 определенно предусмотрены числа 6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6, 6,7, 6,8, 6,9 и 7."Назначение" может подразумевать дозировку средства, которая индуцирует активность NF-B(ядерного фактора "каппа би"), или означает одну дозу или множественные дозы средства. В контексте пептида или полипептида "аналог" может означать пептид или полипептид, содержащий одну или более стандартных аминокислот или других структурных вариантов из обычного набора аминокислот."Антитело" может означать антитело классов IgG, IgM, IgA, IgD или IgE, или их фрагменты, или производные, включая Fab, F(ab')2, Fd, и одноцепочечные антитела, диантитела, биспецифические анти-3 020579 тела и их производные. Антитело может представлять собой моноклональное антитело, поликлональное антитело, аффинно очищенное антитело или их смеси, которые проявляют достаточную специфичность связывания с желательным эпитопом или полученной из него последовательностью. Антитело может также представлять собой химерное антитело. Антитело может быть дериватизировано присоединением одной или более химических, пептидных или полипептидных частей, известных в данной области. Антитело может быть сопряженно связано с химической частью."Апоптоз" может означать форму гибели клетки, которая включает прогрессирующее сокращение объема клетки с сохранением целостности цитоплазматических органелл; конденсацию хроматина (т.е. ядерную конденсацию), видимую при световой или электронной микроскопии; и/или расщепление ДНК на фрагменты с размером нуклеосомы, по данным определения анализами путем осаждения центрифугированием. Гибель клетки происходит, когда утрачивается целостность мембраны клетки (например, везикулизация мембран) с поглощением интактных клеточных фрагментов ("апоптозных телец") фагоцитарными клетками."Пептид" или "полипептид" может означать связанную последовательность аминокислот и может быть натуральным, синтетическим или представлять собой модификацию или комбинацию натурального и синтетического. Каждый из терминов "лечение" или "лечить" может означать облегчить, подавить, сдержать, устранить, предотвратить или замедлить появление симптомов, клинических признаков или лежащей в основе патологии состояния или расстройства на временной или постоянной основе. Профилактика заболевания включает введение композиции по настоящему изобретению животному перед началом заболевания. Подавление заболевания включает введение композиции по настоящему изобретению животному после индукции заболевания, но перед его клиническим появлением. Сдерживание заболевания включает введение композиции по настоящему изобретению животному после клинического появления заболевания. 2. Лечение воздействий реперфузии. Настоящее изобретение относится к способу лечения эффектов реперфузии введением млекопитающему, нуждающемуся в нем, композиции, содержащей флагеллин. Реперфузия может быть вызвана повреждением. Реперфузия может повредить компонент организма, когда возобновляется кровоснабжение компонента организма после повреждения. Воздействия реперфузии могут быть более повреждающими для компонента организма, чем само повреждение. Существует несколько механизмов и медиаторов реперфузии, включая свободные кислородные радикалы, перегрузку внутриклеточным кальцием и эндотелиальную дисфункцию. Избыточные количества реактивных видов кислорода при повторном введении в ранее поврежденный компонент организма подвергаются последовательному восстановлению, ведущему к образованию кислородных свободных радикалов. Активные оксидантные радикалы, такие как супероксидный анион, гидроксильный радикал и пероксинитрит, могут продуцироваться в пределах первых нескольких минут возобновления кровотока к компоненту организма и могут играть ключевую роль в развитии реперфузионного повреждения. Кислородные свободные радикалы также могут генерироваться из источников, отличных от восстановления молекулярного кислорода. Эти источники включают ферменты, такие как ксантиноксидаза, цитохромоксидаза и циклооксигеназа, и окисление катехоламинов. Реперфузия представляет собой также мощный стимул для активации и накопления нейтрофилов,которые, в свою очередь, служат в качестве мощных стимулов для продукции реактивных видов кислорода. В частности, основными продуктами респираторного выброса нейтрофилов являются сильные окисляющие агенты, включая пероксид водорода, свободные кислородные радикалы и гипохлорит. Нейтрофилы представляют собой наиболее многочисленный тип фагоцитов, обычно представляющие от 50 до 60% общего числа циркулирующих лейкоцитов, и обычно представляют собой первые клетки, которые поступают в участок поврежденного компонента организма. Получаемые из кислорода свободные радикалы вызывают повреждение взаимодействием с полиненасыщенными жирными кислотами, приводя к образованию липидных пероксидов и гидропероксидов, которые повреждают компонент организма и нарушают функцию связанных с мембранами ферментных систем. Свободные радикалы стимулируют высвобождение из эндотелия активирующего тромбоциты фактора и хемокинов, таких как фактор, активирующий нейтрофилы, лиганд 1 хемокина (мотив С-Х-С) и лиганд 1 хемокина (мотив С-Х-С), который привлекает большее количество нейтрофилов и усиливает продукцию оксидантных радикалов и степень реперфузионного повреждения. Реактивные кислородные виды также "гасят" азотный оксид, усугубляя эндотелиальное повреждение и дисфункцию тканевых клеток. В дополнение к повышенной продукции,имеется также относительная недостаточность эндогенных утилизирующих оксиданты ферментов, что дополнительно усугубляет сердечную дисфункцию, опосредуемую свободными радикалами. Реперфузия может, кроме того, привести к выраженной дисфункции эндотелиальных клеток. Эндотелиальная дисфункция содействует экспрессии протромботического фенотипа, характеризуемого активацией тромбоцитов и нейтрофилов, важных медиаторов реперфузии. После того как нейтрофилы вступают в контакт с дисфункциональным эндотелием, они активируются, и через серию хорошо определенных стадий (свертывание, плотное прилипание и трансмиграция) они мигрируют в области повреждения тканей через соединения эндотелиальных клеток в качестве части врожденного иммунного ответа. Изменения внутриклеточного гомеостаза кальция играют важную роль в развитии реперфузии. Реперфузия может быть связана с увеличением внутриклеточного содержания кальция; этот эффект может быть связан с увеличенным поступлением кальция сарколеммы через кальциевые каналы L-типа или могут быть вторичными в отношении изменений цикличности кальция саркоплазматического ретикулума. В дополнение к перегрузке внутриклеточным кальцием, в реперфузию были вовлечены изменения чувствительности мышечных волокон к кальцию. Предполагалось, что активация кальцийзависимых протеаз (калпаин I) с итоговым протеолизом миофибрилл усугубляет реперфузионное повреждение, как и протеолиз тропонина. При реперфузии клетки ткани, подвергнутой повреждению, имеют измененный клеточный метаболизм, который, в свою очередь, может вносить вклад в отсроченное функциональное восстановление. Например, повреждение может вызвать анаэробный метаболизм в клетке с чистой продукцией лактата. Высвобождение лактата продолжается во время реперфузии, свидетельствуя об отсроченном восстановлении нормального аэробного метаболизма. Аналогичным образом, активность митохондриальной пируват-дегидрогеназы (PDH) может оставаться подавленной в течение периода до 30 мин после реперфузии. Каждое из этих явлений во время реперфузии может привести к стрессу тканевых клеток и запрограммированной гибели клеток (апоптозу) и некрозу тканевых клеток. Апоптоз в норме функционирует для "очистки" тканей от раненых и генетически поврежденных клеток, тогда как цитокины служат для мобилизации системы защиты организма против возбудителя. Однако в условиях тяжелого повреждения оба механизма стрессовых реакций могут сами действовать в качестве причин гибели. а. Флагеллин. Флагеллин может представлять собой связанный с флагеллином полипептид. Флагеллин может быть из любого источника, включая разнообразные грамположительные и грамотрицательные бактериальные виды. Флагеллин может иметь аминокислотную последовательность одного из 23 флагеллинов из бактериальных видов, которые изображены на фиг. 7 патентной публикации США 2003/0044429, содержание которой включено в настоящее описание путем ссылки. Нуклеотидные последовательности,кодирующие полипептиды флагеллина, перечисленные на фиг. 7 патентной публикации США 2003/0044429, общедоступны в источниках, включая базу данных генного банка NCBI Genbank. Флагеллин может быть основным компонентом бактериального жгутика. Флагеллин может быть составлен из трех доменов (фиг. 10). Домен 1 (D1) и домен 2 (D2) могут быть прерывистыми и могут быть образованы, когда остатки в амино- и карбоксиконце сопоставляются образованием структуры шпильки. Амино- и карбоксиконцы, содержащие домены D1 и D2, могут быть наиболее сохранны, тогда как средний гипервариабельный домен (D3) может быть высоковариабельным. Исследования с рекомбинантным белком, содержащим амино- D1 и D2 и карбоксильные D1 и D2, разделенные шарниром Escherichia coli (ND1-2/ECH/CD2), указывают на то, что D1 и D2 могут быть биологически активными при соединении с элементом ЕСН. Эта химера, но не один шарнир можетт вызвать разрушение IBa, активацию NF-B и продукцию NO и IL-8 в двух линиях кишечных эпителиальных клеток. Не сохраненный домен D3 может быть на поверхности жгутикового волокна и может содержать основные антигенные эпитопы. Высокая провоспалительная активность флагеллина может заключаться в высокосохранных N и С D1 и D2 областях. Флагеллин может индуцировать активность NF-B связывание с толл-подобным рецептором 5(TLR5). Семейство TLR может быть составлено по меньшей мере из 10 членов и существенно для врожденной иммунной защиты против возбудителей. Врожденная иммунная система может распознать связанные с патогеном молекулярные типы (PAMPs), которые сохранны на микробных возбудителях. TLR могут распознавать сохранную структуру, которая специфична для бактериального флагеллина. Сохраненная структура может быть составлена из большой группы остатков, которые до некоторой степени пермиссивны к изменению содержания аминокислот. Smith et al., Nat. Immunol. 4:1247-53 (2003) идентифицировали 13 сохраненных аминокислот во флагеллине, которые являются частью сохраненной структуры, распознаваемой TLR5. 13 сохраненных аминокислот флагеллина, которые могут быть важны для активности TLR5, показаны на фиг. 11. Флагеллин может быть из вида Salmonella, репрезентативным примером которой является S.dublin(закодированная в Генном банке под номером М 84972) (SEQ ID NO: 1). Связанный с флагеллином полипептид может представлять собой фрагмент, вариант, аналог, гомолог или производное SEQ ID NO: 1 или их комбинацию, которая связывается с TLR5, и индуцирует опосредованную TLR5 активность, такую как активность активации NF-B. Фрагмент, вариант, аналог, гомолог или производное флагеллина могут быть получены структурированием на рациональной основе доменной структуры флагеллина и сохраненной структуры, распознаваемой TLR5. Флагеллин может содержать по меньшей мере 10, 11, 12 или 13 из 13 сохраненных аминокислот,показанных на фиг. 11 (положения 89, 90, 91, 95, 98, 101, 115, 422, 423, 426, 431, 436 и 452). Флагеллин может иметь идентичность по меньшей мере 30-99% с аминокислотами 1 174 и 418 505 SEQ ID NO: 1. На фиг. 26 перечислена процентная идентичность амино- и карбоксиконца флагеллина с известной стимулирующей TLR-5 активностью, по сравнению с SEQ ID NO: 1. Флагеллин может представлять собой полипептид флагеллина из любого грамположительного или грамотрицательного бактериального вида, включая, без ограничения, полипептиды флагеллина, описанные в патентной публикации США 2003/000044429, содержание которой включено в настоящее описание, и пептиды флагеллина, соответствующие номерам доступа, перечисленным в результатах BLAST(инструмента поиска основного локального совмещения), показанных на фиг. 25 патентной публикации США 2003/000044429, или ее вариантах. Флагеллин может стимулировать активность TLR5. Были получены многочисленные полученные делецией мутанты флагеллина, которые сохраняют, по меньшей мере, некоторую стимулирующую активность TLR5. Флагеллин может представлять собой полученный делецией мутант, описанный в настоящем описании в разделе "Примеры", и может содержать последовательность, транслированную из номера доступа в Генном банке D13689, не содержащего аминокислоты 185-306 или 444-492, или из номера доступа в Генном банке М 84973, не содержащего аминокислоты 179-415, или его вариант. Флагеллин может содержать вставки транспозона и изменения вариабельного D3 домена. D3 домен может быть частично или полностью замещен шарниром или линкерным полипептидом, который предоставляет возможность D1 и D2 доменам правильно складываться с тем, чтобы вариант стимулировал активность TLR5. Вариантные шарнирные элементы могут быть обнаружены в белке MukB E.coli и могут иметь последовательность, представленную в SEQ ID NO: 3 и 4, или ее варианты. Другие агенты могут использоваться для нацеливания на рецепторы TLR5. Эти агенты могут представлять собой агонисты TLR5 и стимулируют активность TLR5. Агонист может представлять собой анти-TLRS антитело или другую маленькую молекулу.b. Повреждение. Воздействия реперфузии могут быть вызваны повреждением компонента организма. Повреждение может быть вызвано ишемией, гипоксией, инфарктом или эмболией. Лечение повреждения может привести к реперфузии и дальнейшему повреждению компонента организма.(1) Ишемия. Ишемия может представлять собой абсолютную или относительную нехватку кровоснабжения компонента организма. Относительная нехватка может представлять собой несоответствие, хотя и небольшое, крови, подаваемой (доставки кислорода) в компонент организма в сравнении с кровью, требуемой для компонента организма, для адекватной оксигенации. Ишемия может также возникать из-за непрерывного течения крови к части тела вследствие сужения или блокады кровеносных сосудов, снабжающих ее кровью, и может поражать любой компонент тела в организме. Недостаточное кровоснабжение вызывает гипоксию компонентов тела или, если кислород не подается вообще, вызывает их аноксию. Механизмы ишемии варьируются в значительной степени. Например, ишемия компонента тела может быть вызвана тахикардией (патологически частым сердцебиением), атеросклерозом (нагруженными липидами бляшками, закупоривающими просвет артерий), гипотонией (низким артериальным давлением при септическом шоке, сердечной недостаточностью), тромбоэмболиями (кровяными сгустками), внешним сдавливанием кровеносных сосудов (опухолью), эмболиями (инородными телами, попавшими в циркулирующую кровь, например эмболией амниотической жидкостью), серповидно-клеточным заболеванием (гемоглобином патологической формы), инфарктами, индуцированными гравитационными силами, которые ограничивают кровоток и принуждают кровь к перемещению в конечности тела, локальными воздействиями крайне низких температур, вызывающих отморожения, льда, неадекватно холодной компрессионной терапии и любой другой силой, которая ограничивает кровоток к конечностям, например, при наложении жгута. Воздействие силы для ограничения кровотока к конечностям может потребоваться вследствие тяжелых рваных ран, резаных ран, колотых ран, таких как ножевые раны, размозжений вследствие травмы в результате воздействия тупой силы и баллистической травмы вследствие огнестрельных или осколочных ранений. Ишемия может быть признаком сердечных заболеваний, ишемического колита, транзиторных ишемических приступов, цереброваскулярных явлений, острой почечной травмы, разрыва артериовенозных пороков развития и окклюзивных поражений периферических артерий.(2) Гипоксия. Гипоксия может представлять собой лишение адекватного снабжения кислородом. Гипоксия может представлять собой патологическое состояние, при котором организм в целом (генерализованная гипоксия) или область тела (тканевая гипоксия) лишены адекватного снабжения кислородом. Изменение содержания кислорода в артериальной крови может быть вызвано несоответствием между снабжением и потребностью в кислороде компонентов организма. Полное лишение снабжения кислородом представляет собой аноксию. Гипоксия может представлять собой гипоксемическую гипоксию, анемическую гипоксию, гистотоксическую гипоксию и ишемическую гипоксию. Гипоксемическая гипоксия может представлять собой неадекватное снабжение кислородом организма, в целом вызванное низким парциальным давлением кислорода в артериальной крови. Гипоксемическая гипоксия может быть вызвана низким парциальным давлением атмосферного кислорода, например на больших высотах, при замещении кислорода в дыхательной смеси модифицированной атмосферы, такой как коллектор, преднамеренном замещении кислорода, например при развлекательном приме-6 020579 нении азотного оксида, снижением насыщения крови кислородом вследствие апноэ во сне или гипопноэ,неадекватной легочной вентиляции, например при хроническом обструктивном легочном заболевании или остановке дыхания, анатомических или механических шунтов в легочной циркуляции или сбросе справа налево в сердце и легких. Шунты могут вызвать коллапс альвеол, которые еще перфузируются,или блоком вентиляции области легких. Шунты могут представлять кровь, предназначенную для не подлежащей вентиляции легочной системы, и они предотвращают газообмен, потому что тибезиевые венозные сосуды опорожняются в левый желудочек и бронхиальную циркуляцию, которая снабжает бронхи кислородом. Гипоксия вследствие анемии может представлять собой снижение общего содержания кислорода,но при нормальном парциальном давлении кислорода в артериальной крови. Гипоксемическая гипоксия может иметь место, когда кровь не может доставить кислород к целевым компонентам организма. Гипоксемическая гипоксия может быть вызвана отравлением монооксида углерода, который ингибирует способность гемоглобина высвобождать кислород, связанный с ним, или метгемоглобинемией, патологическим гемоглобином, который накапливается в крови. Гистотоксическая гипоксия может быть вызвана вследствие неспособности эффективно использовать кислород вследствие несостоятельных ферментов окислительного фосфорилирования.(3) Инфаркт. Инфаркт представляет собой тип патологического состояния, которое может вызвать ишемия. Инфаркт может представлять собой макроскопическую область некротической ткани, вызванную утратой адекватного кровоснабжения вследствие окклюзии. Инфаркт может представлять собой ишемический инфаркт, состоящий из тромбоцитов и вызывающий некроз в тканях органа, такого как сердце, селезенка и почки. Инфаркт может представлять собой геморрагический инфаркт, состоящий из эритроцитов и фибриновых нитей в органных тканях легких. Заболевание, связанное с инфарктом, может включать инфаркт миокарда, эмболию легочной артерии, сердечно-сосудистое явление (инсульт), острую почечную недостаточность, окклюзивное поражение периферических артерий (причем примером является гангрена), антифосфолипидный синдром, сепсис, гигантоклеточный артрит, грыжу и заворот кишок.(4) Эмболия. Эмболия представляет собой тип патологического состояния, которое может быть вызвано ишемией. Эмболия может представлять собой объект, который мигрирует из одной части тела и вызывает окклюзию или блокаду кровеносного сосуда в другой части тела. Эмболия может представлять собой тромбоэмболию, жировую эмболию, воздушную эмболию, септическую эмболию, тканевую эмболию, эмболию инородными телами, эмболию амниотической жидкостью. Тромбоэмболия может быть вызвана кровяным сгустком, который полностью или частично отсоединяется от участка тромбоза. Жировая эмболия может быть вызвана эндогенными жировыми тканями, которые попадают в циркулирующую кровь. Перелом костей представляет собой один пример утечки жировой ткани в разорванные сосуды и артерии. Воздушная эмболия может быть вызвана разрывом альвеол и проникновением вдыхаемого воздуха в кровеносные сосуды. Пункциям подключичной вены или внутривенная терапия являются примерами попадания воздуха в кровеносные сосуды. Газовая эмболия может быть вызвана такими газами, как азот и гелий ввиду их нерастворимости и образования мелких пузырьков в крови. с. Компонент организма. Настоящее изобретение относится к лечению компонента организма у млекопитающего. Компонент организма может представлять собой орган, ткань или клетку. Компонент организма может быть расположен в брюшной полости, представлять собой вертлужную впадину, жировую ткань, кору надпочечников, надпочечники, мозговой слой надпочечников, альвеолярный макрофаг, амнион, аорту, артерию, асцит, асцитическую жидкость, подмышечный лимфатический узел, мочевой пузырь, кровь, кость, костный мозг, кишечник, мозг, молочную железу, бронх, хрящ, каудальный ствол, мозжечок, шейку матки,ворсинки хориона, конъюнктиву, соединительную ткань, роговицу, дерму, ганглий дорзального корешка,12-перстную кишку, диспластическую слизистую оболочку языка, яйцеклетку, эмбрион, эндокринную железу, эндометрий, эндотелий, эпидермис, эпителий, эритропоэтическую систему, глаз, фибробласт,плавник, плод, стопу, крайнюю плоть, узел Гассера, десенную строму, гонады, паховый лимфатический узел, сердце, плечевую кость, подвздошную кишку, тонкую кишку, илеоцекальный отдел кишечника,островки Лангерганса, почки, личинок, гортань, печень, легкие (бронхоальвеолярную систему), лимфу,лимфатический узел, лимфатическую ткань, лимфоидную ткань, лимфоидные органы, ткань молочных желез, альвеолярные узелки молочных желез, молочные железы, мезонефрос, мезотелий, линяющую нимфу, ротовую полость, мышцу, носовую полость, носовую перегородку, нервную систему, нервную ткань, пищеводно-желудочное соединение, пищевод, ротовую полость, яичник, небную мезенхиму, поджелудочную железу, сосочковую ткань яичников, половой член, периферическую кровь, брюшину, глотку, гипофиз, плаценту, плевральный выпот, плевральную жидкость, предстательную железу, пупальный яичник, прямую кишку, сетчатку, лимфатический узел правой подмышечной области, слюнной проток,слюнную железу, скелетную мышцу, тонкую кишку, тонкий кишечник, мягкую ткань, селезенку, желудок, хвост, яичко, семенник, бедро, тимус, тиреоидную ткань, щитовидные железы, язык, небную миндалину, трахею, туловище, носовую раковину, пупочный канатик, пупок, матку, влагалище, внутренние органы, вульву, желудочно-кишечный тракт, легкие, почки, печень, сердечно-сосудистую систему, эндотелий кровеносных сосудов, центральную и периферическую нервную систему, мышцу, кость, волосяные фолликулы и желточный мешок. 3. Композиция. Настоящее изобретение также относится к композиции, содержащей терапевтически эффективное количество флагеллина. Композиция может представлять собой фармацевтическую композицию, которая может быть получена с использованием способов, хорошо известных в данной области. Композиция может также содержать коагент. Как описано выше, композиция может вводиться млекопитающему для лечения воздействий реперфузии. а. Введение. Введение композиции с использованием способа, описанного в настоящем документе, может осуществляться перорально, парентерально, сублингвально, трансдермально, ректально, через слизистые оболочки, местно, посредством ингаляции, посредством буккального введения или их комбинациями. Парентеральное введение включает, без ограничения, внутривенное, внутриартериальное, внутрибрюшинное, подкожное, внутримышечное, подоболочечное и внутрижелудочковое введение. Для ветеринарного применения композиция может вводиться в виде подходящей препаративной формы в соответствии с обычной ветеринарной практикой. Ветеринар может легко определить схему дозировки и путь введения, которые наиболее целесообразен для конкретного животного. Композиции могут вводиться человеку, кошке, собаке, крупному животному или птице. Композиция может вводиться одновременно или раздельно с другими лечебными средствами. Используемый в настоящем описании термин "одновременное" или "одновременно" означает, что композиция и другое лечебное средство вводятся в пределах 48 ч, предпочтительно 24 ч, предпочтительнее 12 ч,еще предпочтительнее 6 ч, а наиболее предпочтительно 3 ч или менее друг от друга. Используемый в настоящем описании термин "раздельно" означает введение композиции в точки времени, отличные друг от друга, и с определенной частотой относительно повторного введения. Композиции могут вводиться в любую точку времени перед реперфузией, включая примерно 120,118, 116, 114, 112, 110, 108, 106, 104, 102, 100, 98, 96, 94, 92, 90, 88, 86, 84, 82, 80, 78, 76, 74, 72, 70, 68, 66,64, 62, 60, 58, 56, 54, 52, 50, 48, 46, 44, 42, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4,3, 2 и 1 ч, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1 мин перед реперфузией. Композиция может вводиться в любую точку времени перед повреждением, включая примерно 120, 118, 116, 114, 112, 110, 108, 106, 104, 102, 100, 98, 96, 94, 92, 90, 88, 86, 84, 82, 80, 78, 76, 74, 72, 70,68, 66, 64, 62, 60, 58, 56, 54, 52, 50, 48, 46, 44, 42, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10,8, 6, 4, 3, 2 и 1 ч, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1 мин перед повреждением. Композиция может вводиться в любую точку времени после реперфузии, включая примерно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 и 55 мин, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84,86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118 и 120 ч после реперфузии.b. Составление лекарственных форм. Способ может включать введение композиции для лечения воздействий реперфузии. Композиции по настоящему изобретению могут быть представлены в форме таблеток или пастилок, составленных обычным образом. Например, таблетки и капсулы для перорального введения могут содержать обычные эксципиенты, включая, без ограничения, связывающие агенты, наполнители, смазывающие вещества,разрыхлители и смачивающие агенты, связывающие агенты включают, без ограничения, сироп, акацию,желатин, сорбит, трагакант, слизистый состав из крахмала и поливинилпирролидона. Наполнители включают, без ограничения, лактозу, сахар, микрокристаллическую целлюлозу, маисовый крахмал, фосфат кальция и сорбит. Смазывающие вещества включают, без ограничения, стеарат магния, стеариновую кислоту, тальк, полиэтиленгликоль и диоксид кремния. Разрыхлители включают, без ограничения, картофельный крахмал и натрия крахмал гликолат. Смачивающие агенты включают, без ограничения, лаурилсульфат натрия. Таблетки могут быть покрыты в соответствии со способами, хорошо известными в данной области. Композиции по настоящему изобретению могут также представлять собой жидкие препаративные формы, включая, без ограничения, водные или масляные суспензии, растворы, эмульсии, сиропы и эликсиры. Композиции могут также составляться в виде сухого продукта для восстановления влагосодержания водой или другим подходящим носителем перед применением. Такие жидкие препараты могут содержать добавки, включая, без ограничения, суспендирующие агенты, эмульгирующие агенты, неводные носители и консерванты. Суспендирующие агенты включают, без ограничения, сироп сорбита, метилцеллюлозу, сироп глюкозы/сахара, желатин, гидроксиэтилцеллюлозу, карбоксиметилцеллюлозу, гель стеарата алюминия и гидрированные пищевые жиры. Эмульгирующие агенты включают, без ограничения, лецитин, сорбитан моноолеат и акацию. Неводные носители включают, без ограничения, пищевые масла, миндальное масло, фракционированное кокосовое масло, сложенные масляные эфиры, пропиленгликоль и этиловый спирт. Консерванты включают, без ограничения, метил или пропил пгидроксибензоат и сорбиновую кислоту. Композиции по настоящему изобретению могут также составляться в виде суппозиторий, которые могут содержать основы суппозиторий, включая, без ограничения, масло какао или глицериды. Композиции по настоящему изобретению могут также составляться для ингаляции, которая может быть в форме, включая, без ограничения, раствор, суспензию или эмульсию, которая может вводиться в виде сухого порошка или в форме аэрозоля с использованием газа-вытеснителя, такого как дихлордифторметан или трихлорфторметан. Композиции по настоящему изобретению могут также составляться в виде трансдермальных препаративных форм, содержащих водные или неводные носители, включая, без ограничения,кремы, мази, лосьоны, пасты, медицинский пластырь, накладку или мембрану. Композиции по настоящему изобретению могут также составляться для парентерального введения,включая, без ограничения, инъекции и непрерывное вливание. Препаративные формы для инъекций могут быть представлены в форме суспензий, растворов или эмульсий в масляных или водных носителях и могут содержать агенты препаративной формы, включая, без ограничения, суспендирующие, стабилизрующие и диспергирующие агенты. Композиция может быть также представлена в форме порошка для восстановления влагосодержания подходящим носителем, включая, без ограничения, стерильную, беспирогенную воду. Композиции по настоящему изобретению могут также составляться в виде депопрепарата, который может вводиться имплантацией или внутримышечной инъекцией. Композиции могут быть составлены с подходящими полимерными или гидрофобными материалами (например, в виде эмульсии в подходящем масле), ионообменными смолами или умеренно растворимыми производными (например, в виде умеренно растворимой соли). с. Дозировка. Способ может включать введение терапевтически эффективного количества композиции нуждающемуся в ней пациенту. Терапевтически эффективное количество, требуемое для применения при лечении, варьируется в зависимости от природы подвергаемого лечению состояния, длительности времени,желательного для увеличения поступления гематопоэтических клеток в кровоток, и возраста/состояния пациента. Однако, в целом, дозы, используемые для лечения взрослого человека, обычно находятся в диапазоне от 0,001 до примерно 200 мг/кг в сутки. Доза может составлять от примерно 1 до примерно 100 мг/кг в сутки. Желательная доза может подходящим образом вводиться в одной дозе или в виде множественных доз, вводимых через целесообразные интервалы, например в двух, трех, четырех или более субдоз в сутки. Множественные дозы могут быть желательны или необходимы. Дозировка может составлять любую величину, включая, без ограничения, примерно 0,1, 0,2, 0,3,0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425,450, 475, 500, 525, 550, 575, 600, 625, 650, 675, 700, 725, 750, 775, 800, 825, 850, 875, 900, 925, 950, 975 мкг/кг или 1 мг/кг. 4. Коагент. Флагеллин или композиция могут совместно вводиться с коагентом. Коагент может представлять собой любое соединение, которое замедляет или предотвращает воздействия реперфузии. Коагент может представлять собой антиоксидант. Антиоксидант может быть способен замедлить или предотвратить окисление других молекул, клеток, тканей или органов. Антиоксидант может представлять собой витамин Е, аскорбиновую кислоту, глутатион, липоевую кислоту, мочевую кислоту, каротены, такие как каротен, и ретинол, и коэнзим Q, тиолы, такие как цистеин, цистеамин, глутатион, и билирубин, амифостин и флаваноиды. Коагент может представлять собой ингибитор антипорта натрия-водорода. Повреждение и реперфузия могут привести к выраженному внутриклеточному ацидозу. Ингибитор антипорта натрияводорода может применяться для снижения протонной экструзии и предотвращения увеличения содержания Са 2+. Ингибитором натрия-водорода может быть карипорид. Коагент может представлять собой инсулин. Инсулин может применяться для стимуляции активности PDH (фосфат-дегидрогеназы) и предотвращения ингибирования активности PDH после реперфузии. Коагент может представлять собой аденозин. Аденозин может применяться для открытия митохондриальных KATP (КАТФ) каналов (АТФ-чувствительных калиевых каналов). 5. Комбинированное лечение. Способ может использоваться в комбинации с другими способами для лечения повреждения. Другие способы могут представлять собой способы лечения инфаркта миокарда (сердечного приступа), эмболии легочной артерии, цереброваскулярного явления (инсульта), окклюзивного заболевания периферических артерий (примером которого является гангрена), антифисфолипидного синдрома, сепсиса, гигантоклеточного артериита, грыжи, заворота кишок, солидных раковых опухолей, декомпрессионных заболеваний, серповидно-клеточной анемии, пункции подключичной вены, переломов костей, высотной болезни, развлекательного использования азотного оксида, апноэ во сне, гипопноэ, сбросов крови, анемии, отравления монооксидом углерода, метагемоглобинемии, тромбоэмболии, жировой эмболии, воздушной эмболии, септической эмболии, тканевой эмболии, эмболии инородными телами, эмболии амниотической жидкостью, индуцированных гравитационных сил и внешнего сдавливания для предотвращения кровотока вследствие тяжелых порезов, кастрации или рубленых ран. Способ может также при-9 020579 меняться в комбинации со способами лечения реперфузионных повреждений, таких как введение низких доз гидросульфата (H2S), глисодена или пшеничного глиалина, или выполнение терапевтической гипотермии или пережатия аорты. Настоящее изобретение имеет множество аспектов, иллюстрируемых следующими не ограничивающими примерами. Пример 1. Зависимость от дозы защитного действия флагеллина на почечную функцию [флагеллин может представлять собой агонист TLR5]. При определенных дозировках флагеллин не воздействует на почечную функцию. Этот эффект был продемонстрирован измерением уровней креатинина в сыворотке мышей после системного введения различных дозировок флагеллина. Мышам C57BL/6 инъецировали 0,01, 0,5, 1,0 или 5,0 мкг флагеллина. И уровни креатинина в сыворотке (мг/дкл) контролировали ежедневно, как показано на фиг. 1. Введение 5 мкг флагеллина привело к увеличенным сывороточным концентрациям, что было очевидно через 24 ч после введения. Еще через 24 ч (всего через 48 ч) уровни креатинина достигали пика и затем падали вниз до фоновых уровней к 72 ч после введения и затем начинали медленно подниматься снова до низких уровней (фиг. 1). Напротив, введение 1 мкг флагеллина также вызывало подъем уровней сывороточного креатинина, но это выявлялось только в виде одиночного пика через 38 ч, и затем они падали до фоновых уровней к 72 ч после введения. Введение 0,5 и 0,1 мкг не вызывало никакого определяемого увеличения уровней сывороточного креатинина в течение всего периода исследования. Пример 2. Зависимый от дозы эффект флагеллина на почечную функцию. В определенных дозировках флагеллин способен защитить почечную ткань млекопитающего от воздействий острой почечной ишемии. Этот эффект был продемонстрирован введением флагеллина мышам перед созданием почечной ишемии и измерением выживания после реперфузии ишемизированных почек. В частности, за 30 мин до подвергания двусторонней окклюзией почечных питающих ножек на 45 мин группам мышей C57BL/6 вводили или различные дозы флагеллина (0,01, 0,5, 1,0 или 5,0 мкг на особь) в 400 мкл PBS или один PBS (400 мкл) посредством внутривенного введения. Затем собирали данные о выживании мышей, уровнях сывороточного креатинина и гистопатологии. а. Выживание. Двустороннюю окклюзию питающих ножек выполняли у мышей, как детально описано ранее(ссылки). Мышам вводили 20 Ед (единиц/мл) гепарина натрия посредством внутрибрюшинного введения за 20 мин до операции. Мышей наркотизировали фенобарбиталом и держали в тепле под светом ламп 60 Вт до операции. В асептических условиях вскрывали брюшную полость разрезом по средней линии и без травматизации производили двустороннюю окклюзию почечных питающих ножек микрососудистым зажимом (World Precision Instruments, Sarasota, FL) и рану временно ушивали шелковой нитью 4-0. Мышей помещали на подогреваемую подушечку под свет лампы 60 Вт, и наконечник датчика контролирующего термометра с запоминающим устройством Traceable Certificate Memory Monitoring Thermometer (Fisher Scientific) вводили в брюшную полость для обеспечения поддержания температуры на уровне 32 С во время создания почечной ишемии. Почки подвергали ишемии в течение 45 мин после удаления зажима, немедленную и полную почечную реперфузию подтверждали визуально и брюшную полость ушивали. Ложно оперированных мышей подвергали идентичным манипуляциям, за исключением наложения зажима на почечную питающую ножку. В контрольной группе, которой вводили PBS без флагеллина, 80% животных погибли в пределах 5 дней после реперфузии ишемизированных почек (см. фиг. 2 а). Все животные, получавшие 5 мкг флагеллина перед созданием почечной ишемии, погибли в пределах 5 дней после реперфузии. Напротив, все животные, получавшие или 1, или 0,5 мкг флагеллина перед почечной ишемией выжили более чем 45 дней после реперфузии. Наблюдалось также, что защитный эффект флагеллина при острой почечной ишемии имел зависимый от дозы характер в том, что у животных, которые получали 0,1 или 0,01 мкг, не обеспечивалась защита против повреждения.b. Измерение почечной функции. Измеряли также уровни сывороточного креатинина для определения защитного эффекта флагеллина на почечную функцию. Подвергавшихся ложной операции мышей и мышей, подвергавшихся двусторонней почечной ишемии/реперфузионному повреждению, наркотизировали изофлуораном и проводили кровопускание из посторбитального сплетения с использованием покрытой гепарином микрокапиллярной трубочки через 24-часовые интервалы. Сыворотку хранили при -80 С до измерения. Уровни сывороточного креатинина измеряли с использованием набора для измерения содержания креатинина CreatinineKit (Sigma Diagnostics, Inc., St. Louis, MO). Защитный эффект флагеллина отражался низкими уровнями сывороточного креатинина, определенными через 24 ч после реперфузии у животных, получавших 1,25 или 0,5 мкг флагеллина за 30 мин перед созданием ишемии (см. фиг. 2b). У животных, получавших не обеспечивающие защиту низкие дозы флагеллина (0,1 и 0,01 мкг), были более высокие уровни креатинина, которые упали непосредственно ниже уровней, наблюдавшихся в контрольной группе, которая получала PBS за 30 мин до двусторонней окклюзии питающих ножек.c. Исследование гистологии почечной ткани. Высокие уровни креатинина в сыворотке, показатель нарушения почечной функции, вызванного повреждением созданной ишемией-реперфузией, подтверждались гистопатологией ишемизированных почек через 24 ч после реперфузии (см. фиг. 3). Для иммуногистохимического исследования извлеченные почки разрезали пополам, заливали в соединение OCT (Sakura Finetek U.S.A., Torrence, CA) и немедленно замораживали в жидком азоте. Нарезали коронарные срезы (7 мм), помещали на предметные стекла, сушили в течение 1 ч и затем фиксировали в ацетоне в течение 10 мин. Предметные стекла погружали в PBS на 10 мин и в 3% пероксид водорода/метанол на 5 мин при комнатной температуре для устранения активности эндогенной пероксидазы. Активность эндогенного биотина блокировали системой, блокирующей биотин, Biotin Blocking System (DAKO, Carpentaria, CA). После обработки нормальной крысиной сывороткой (1:100), к срезам добавляли антимышиное Gr-I mAb (RB6.8C5), разбавленное в концентрации 1:100 в PBS 1% бычьим сывороточным альбумином (BSA) для выявления нейтрофилов, или разведения 1:50 крысиного антимышиного CD4 mAb (GK1.5) для выявления CD4+ T-клеток, крысиного антимышиного CD8+ mAb (53-6.7) для выявления CD8+ T-клеток или крысиного антимышиного макрофага(F4/80) mAb (SEROTEC, Raleigh, NC). Контрольные предметные стекла инкубировали с крысиным IgG. Через 1 ч предметные стекла промывали трижды PBS и инкубировали в течение 20 мин с биотинилированной кроличьей антисывороткой против крысиного IgG (Sigma Aldrich), разбавленной 1:100 в PBS/1%BSA. После 3 промываний PBS предметные стекла инкубировали со стрептавидином-пероксидазой хрена (DAKO) в течение 20 мин. Раствор (3,3'-диаминобензидин)субстрата-хромагена DAB (VectorLaboratories, Inc., Burlingame, CA) наносили на предметные стекла на 0,5-3 мин. После споласкиванияdH2O предметные стекла подвергали противоокрашиванию гематоксилином, промывали dH2O, накладывали покровные стекла и осматривали под световым микроскопом. Изображения захватывали с использованием устройства Image Pro Plus (Media Cybernetics, Silver Spring, MD). Для окрашивания TLR5 1 мг анти-TLRS mAb (ABR - Affinity BioReagents, Inc., Golden, CO) наносили на предметные стекла и инкубировали в течение 1 ч при комнатной температуре и после промывания биотинилированным козьим антителом против мышиного IgG, разведенным 1:100 в течение 30 мин при комнатной температуре. После нанесения DAB предметные стекла промывали водопроводной водой,погружали на 3 с в гематоксилин и затем промывали. Предметные стекла дегидратировали увеличивающимися концентрациями этанола до 50% и затем дважды погружали в раствор концентрата "Citrasolve" каждый раз на 10 мин. Предметные стекла промывали водопроводной водой, накладывали покровное стекло и осматривали под световым микроскопом. Использование уровней сывороточного креатинина в качестве показателя нарушения почечной функции, вызванной созданием ишемии-реперфузионным повреждением, подкреплялось гистопатологией ишемизированных почек через 24 ч после реперфузии (см. фиг. 3). В контрольной группе животных,которым вводили PBS за 30 мин до создания почечной ишемии, имелся тяжелый канальцевый некроз с образованием почечных цилиндров, очевидным через 24 ч после реперфузии. Согласуясь с нарушением почечной функции, вызванной введением 5 мкг флагеллина, имелись данные почечной патологии через 30 мин после введения 5 мкг флагеллина без создания ишемии, и ее тяжесть увеличивалась после создания почечной ишемии и реперфузии с очевидным кровоизлиянием, тромбозом и образованием почечных цилиндров. Напротив, у животных, получавших флагеллин за 30 мин до создания ишемии, имелись низкие уровни лейкоцитарной инфильтрации через 24 ч после реперфузии, но почечная архитектура представлялась относительно нормальной. Низкая, не обеспечивающая защиту доза флагеллина 0,1 мкг не предотвращала почечную патологию, вызванную ишемией/реперфузионным повреждением. Когда почки выживших животных исследовали через 7 дней после реперфузии, выраженное уменьшение канальцевого некроза и лейкоцитарной инфильтрации, а также отсутствие тромбоза и образование цилиндров наблюдались у животных, получавших 0,5 мкг флагеллина перед созданием почечной ишемииd. Инфильтрация нейтрофилами поврежденной почечной ткани. Поскольку инфильтрация и активация нейтрофилов представляют собой основной фактор, вызывающий повреждение ткани после почечной ишемии-реперфузии, ишемизированные почки извлекали через 9 и 24 ч после реперфузии у животных, получавших лечение одним PBS или 0,5 мкг флагеллина перед созданием ишемии, и уровни инфильтрации нейтрофилами оценивали иммуногистохимическим окрашиванием полученных срезов ткани. Для непосредственного определения числа нейтрофилов, макрофагов, CD4+ T-клеток и CD8+T-клеток в ишемизированных почках во время реперфузии отрезали и взвешивали одну четвертую часть извлеченной почки. Почки инкубировали в культуральной среде RPMI 1640 с 2% фетальной телячьей сывороткой в течение 1 ч и затем проталкивали через устройства для отделения клеток от ткани с использованием поршня шприца. Клетки собирали и эритроциты лизировали с использованием лизирующего буфера ACK Lysing Buffer (GIBCO, Grand island, NY). После 2 промываний жизнеспособные клетки подсчитывали с использованием исключения Трипана синего. Аликвотные количества клеток предварительно инкубировали с антителом против CD16/CD32 Fc-рецептора (BD Pharmingen, San Diego, CA) в течение 5 мин для блокировки неспецифического связывания антитела, затем образцы инкубировали с со- 11020579 пряжено связанным с FITC (флюоресцеином-изоцианатом) анти-CD45 mAb, а также антителом, сопряженно связанным с РЕ (фикоэритрином) для выявления макрофагов (F4/80) или CD8+ T-клеток (53-6.7) и антителом, сопряженно связанным с АРС (аллофикоцианином) антителом для выявления нейтрофилов(RB6.8C5) или CD4+ T-клеток (GK1.5) (все антитела от BD Pharmingen) в течение 30 мин при 4 С. Клетки анализировали с использованием двухцветной проточной цитометрии на устройстве FACSCalibur (BDBiosciences, San Jose, CA). Каналы переднего рассеивания и FL1 (CD45+) использовали для пропускания лейкоцитов в почечную ткань с последующим анализом специфических лейкоцитарных популяций лейкоцитов. Для каждого образца накапливали 200000 явлений. Данные анализировали с использованием программного обеспечения CellQuest (BD Biosciences). Общие количества каждой лейкоцитарной популяции подсчитывали по уравнениюCD45+)/100. Данные представлены в виде числа каждой популяции лейкоцитов/г почечной ткани от ложно оперированных и подвергнутых ишемии/реперфузии животных. Выраженное уменьшение инфильтрации нейтрофилами наблюдали через 9 и 24 ч после реперфузии, когда животным вводили 0,5 мкг флагеллина (см. фиг. 5 а). Прямое определение количества инфильтрирующих лейкоцитов в ишемизированных почках указало на то, что флагеллин в дозе 0,5 мкг уменьшал инфильтрацию нейтрофилами почти до уровней, наблюдавшихся у ложно оперированных контрольных животных (см. фиг. 5b). Уменьшение числа CD4 и CD8 T-клеток и макрофагов наблюдалось в ишемизированных почках через 24 ч после реперфузии, и введение 0,5 мкг флагеллина за 30 мин до ишемии дополнительно уменьшало число и CD4, и CD8 T-клеток. Пример 3. Состояние флагеллина уменьшает экспрессию провоспалительных цитокинов во время реперфузии ишемизированных почек. Этот пример демонстрирует решающую роль предотвращения флагеллином направления цитокинами CXCL1/KC и CXCL2/KC инфильтрации лейкоцитов в ишемизированные почечные ткани. Предыдущие исследования показали, что максимальные уровни хемоаттрактантов нейтрофилов CXCL1/KC иCXCL2/KC в ишемизированных почках выявляются через 9 ч после реперфузии (ссылка). Для начала исследования механизмов, лежащих в основе уменьшения лейкоцитарной инфильтрации в ишемизированные почки, когда животных готовили введением 0,5 мкг флагеллина, почки удаляли через 9 и 24 ч после реперфузии и определяли уровни мРНК и белка в хемоаттрактантах нейтофилов и макрофагов (фиг. 6). Кусочки, равные четвертой части почки, вырезали из извлеченных почек и замораживали в жидком азоте. Всю тканевую РНК экстрагировали с использованием набора RNeasyTM MiniKit (QIAGEN, Valencia, CA) и подвергали обратной транскрипции с использованием набораHigh-Capacity cDNA Archive Kit (Applied Biosystems, Foster City, CA). PCR (полимеразную цепную реакцию) в реальном масштабе времени выполняли на устройстве для выявления последовательностей Prism 7700 Sequence Detection System (Applied Biosystems, Foster City, CA) праймерами для тестирования(этилендиаминтетрауксусной кислоты) и смесью, ингибирующей протеиназу (10 мг/мл фенилметилсульфонилфторида, 2 мг/мл апротонина, 100 мг/мл Pefabloc SC и 100 мг/мл химостатина), затем добавляли 1 мл 1,5% Triton X-100 в PBS. При инкубации с перемешиванием в течение 1 ч 4 С образцы центрифугировали, супернатант собирали и общую концентрацию белка определяли, используя набор для белкового анализа ВСАТМ Protein A88ay Kit (Pierce, Rockford, IL). Концентрации KC/CXCL1, MIP-2/CXCL2 и MCP-1/CCL2 измеряли сэндвич ELISA (иммуноферментного анализа) с использованием наборовQuantikine M Kits (RD Systems, Minneapolis, MN). Для определения активации нейтрофилов во время реперфузии ишемизированных почек концентрацию миелопероксидазы (МРО) измеряли с использованием набора для тестирования у мышей Mouse MPO ELISA test kit (Cell Sciences, Canton, MA). Результаты представлены в виде концентрации тестируемого белка на 1 мг общего тканевого белкаSD (стандартное отклонение). Предварительная подготовка защитными дозами флагиллина (1,25 или 0,5 мг) привела к значительному снижению экспрессии мРНК и уровней белка хемоаттрактантов нейтрофилов CXCL1 и CXCL2 через 9 ч после реперфузии. Экспрессия мРНК CCL2 или уровни белка были низкими и через 9, и через 24 ч после реперфузии и на них далее не влияла предварительная подготовка флагеллином. Кроме того,уровни мРНК белков острой фазы IL-1 и IL-6, но не TNF- были также снижены в ишемизированных почках через 9 ч после реперфузии у животных, предварительно подготовленных флагеллином (фиг. 6b). Пример 4. Защитный эффект флагеллина при введении во время реперфузии ишемизированных почек. Этот пример демонстрирует, что флагеллин обеспечивает защитный эффект почек, подвергнутых острой ишемии, при лечении, проводимом в начале реперфузии. Как описано выше, двустороннюю окклюзию почечных питающих ножек выполняли у мышей. И уровни креатинина в сыворотке измеряли для определения защитного эффекта флагеллина на почечную функцию после начала реперфузии. В частности, группы мышей C57BL/6 подвергали двусторонней окклюзии почечных питающих ножек на 45 мин и им вводили 0,5 мкг флагеллина через различные интервалы времени после снятия зажимов с почечных питающих ножек (см. фиг. 7). Введение флагеллина за 30 мин до или в пределах 30 мин после снятия зажима обеспечивало выживание всех мышей, подвергнутых ишемическому повреждению. Введение флагеллина через 1 ч, а также в более поздние точки времени после начала реперфузии не обеспечило защиту от повреждения ни у одной из мышей. Защитный эффект введения флагеллина за 30 мин до снятия зажима или в пределах 30 мин после снятия зажима отражался низкими уровнями креатинина в сыворотке, контролировавшегося 24 ч после реперфузии ишемизированных почек (фиг. 7b). Пример 5. Защитный эффект флагеллина требует передачи сигналов TLR5 на почечные паренхиматозные клетки. Данный пример демонстрирует источник мишени защитного эффекта лечения флагеллином во время реперфузии ткани. Как обсуждалось в примерах 1-4, исследования реперфузии выполняли на ишемизированных почках. Вызванные облучением восстановленные химеры костного мозга генерировали между мышами дикого типа C57BL/6 и B6.MyD88-/-. Вызванные облучением восстановленные химеры костного мозга генерировали отрезанием кончиков бедренных костей и большеберцовых костей у мышей дикого типаC57BL/6 и B6.MyD88-/-и ополаскиванием средой RPMI 1640 для сбора клеток костного мозга. Мыширеципиенты костного мозга сначала получали 1100 рад гамма-облучения и затем через 3 ч получали внутривенно 20106 клеток костного мозга. Облученные реципиенты CD90.1 получали костный мозг от конгенных доноров CD90.1, или наоборот. Восстановленные реципиенты получали антибиотики(0,2 мг/мл сульфаметоксазола и 0,4 мг/мл триметоприма) в питьевой воде с 1 по 7 день в качестве профилактики. Реципиентам давали возможность восстановиться в течение 8-12 недель, и полный химеризм подтверждали окрашиванием клеток периферической крови сопряженно связанным с FITC 90.2 и сопряженно связанным с РЕ 90.1. На фиг. 8 показано, что введение 0,5 мкг флагеллина в пределах 30 мин реперфузии ишемизированных почек мышей дикого типа C57BL/6, восстановленных костным мозгом дикого типа, снижало уровни мРНК CXCL1 и CXCL2. У реципиентов In MyD88-/-, восстановленных или MyD88-/-, или костным мозгом дикого типа, небольшое количество мРНК CXCL1 и CXCL2 было индуцировано во время реперфузии ишемизированных почек, и введение флагеллина во время реперфузии этих почек не увеличивало уровни мРНК этих хемокинов. Напротив, реципиенты дикого типа костного мозга от доноров MyD88-/- экспрессировали высокие уровни мРНК CXCL1 и CXCL2, и эти уровни были снижены введением флагеллина во время реперфузии ишемизированных почек. Это демонстрирует, что мишенью флагеллина была паренхиматозная клетка почек, а не лейкоцит. Для дальнейшего исследования этого срезы почечной ткани от мышей дикого типа C57BL/6 иBALB/c окрашивали антителом против TLR5 (фиг. 9 а). Положительно окрашивающиеся клетки представляли собой, в первую очередь, клетки в сосудистой сети, и окрашивание было не очевидным в отношении клеток почечных канальцев или клубочков. Срезы почечной ткани от Moth Eaten мышей, которые имеют генетический дефект экспрессии TLR5, не окрашивались анти-TLR5 антителом. Уровни экспрессии мРНК TLR5 были низкими в почках перед созданием почечной ишемией/реперфузией, но быстро увеличивались во время реперфузии ишемизированных почек (фиг. 9b). Пример 6. Защитный эффект флагеллина на модели ишемии задней конечности. Потенциальные защитные эффекты CBLB502 на мышиной модели ишемии задней конечности исследовали при имитации вызванного наложением жгута ишемического повреждения. Эти исследования происходили от исследований, показывающих, что CBLB502, введенный мышам, подвергнутым двусторонней окклюзии питающих почки ножек, ослабляло ишемическое повреждение и почечную дисфункцию, включая сниженную продукцию хемоаттрактантов нейтрофилов в ответ на реперфузию, снижало инфильтрацию нейтрофилами в ишемизированную почку и ослабление подъемов уровней сывороточного креатинина и утраты жизнеспособности. Защитное средство может вводиться или до создания окклюзии питающей ножки почки, или, что важнее, для клинического применения, до 30 мин после реперфузии ишемизированной почки. Вызываемое наложением жгута поражение моделировали затягиванием широкой резиновой ленты на левой задней конечности мышей на 2-4 ч. После периода времени создания ишемии резиновую ленту ослабляли и удаляли. Животные выходили из наркоза, но проявляли неспособность пользоваться ишемизированной конечностью, которая волочилась позади них в течение периодов до 9 дней. Ишемическое повреждение также включало отек конечности, который был отчетливо виден и который количественно характеризовался измерением влажной и сухой массы и сравнением с противоположной, не ишемизированной задней конечностью, и индукцией высоких уровней провоспалительных цитокинов, включая хемоаттрактанты нейтрофилов и интенсивную инфильтрацию нейтрофилами в ишемизированную конечность. Кроме того, инъекция красителя Эванса синего указывала на значительные количества сосудистой утечки в ишемизированной конечности (данные не показаны). Для исследования защитных эффектов CBLB502 мышей снова подвергали вызванной наложением жгута травме затягиванием широкой резиновой ленты на левой задней конечности на 3 ч. После периода ишемии резиновую ленту ослабляли и удаляли. Через 15 мин после удаления резиновой ленты и начала реперфузии внутримышечно в левую ишемизированную конечность инъецировали 0,5 мкг CBLB502 или носитель (PBS). У мышей, которым вводили CBLB502, быстрее восстанавливалось использование пораженной конечности и к 14 дню после реперфузии у них отмечалась определяемая сила захвата ишемизированной конечности, составившая 10 г силы. Напротив, мыши, которым вводили только PBS, через 15 мин после реперфузии не достигли этой силы до 21-го дня. В конечностях мышей, которым вводилиCBLB502, также почти не было доказательств наличия отека через 25 ч после реперфузии. По данным отношения влажной/сухой массы 2,5, в сравнении с 3,4 для ишемизированной конечности у мышей, получавших только носитель при реперфузии (см. фиг. 14 С). В отношении сосудистой утечки у мышей,которым вводили CBLB501, имелось 7,4 мкг красителя Эванса синего на 1 г влажной массы ткани конечности, в сравнении с 13,1 мкг для мышей, которым вводили носитель, p0,001 (см. фиг. 14D). Наконец, в конечностях, обработанных CBLB502 при реперфузии, имелось значительное уменьшение количества нейтрофилов в тканях и хемоаттрактанта макрофагов SCXCL2, CCL2 и миелопероксидазы (p0,05 для каждого анализа). Окрашивание гематоксилином/эозином выполняли на мышцах задних конечностей в 14-й день после реперфузии вслед за 3-часовой ишемией у мышей, получавших CBLB502(фиг. 14 А) или носитель (фиг. 14 В). Инъекция CBLB502 в пределах 30 мин реперфузии также приводила к уменьшению продукции хемоаттрактанта нейтрофилов и инфильтрации нейтрофилами ишемизированной конечности, видимому уменьшению отека и ускоренному восстановлению (4-6-й день) использования ишемизированных конечностей. Гистологическое исследование также указывало на большую толщину пучков мышечных волокон в ишемизированных конечностях животных, получавших лечение защитным агентом (данные не показаны). Представленные результаты будут далее исследованы посредством количественного измерения воспаления и дисфункции конечностей у животных, подвергнутых ишемии задних конечностей, в сравнении с отсутствием введения защитного агента CBLB502. Это будет включать количественное определение других провоспалительных цитокинов, прямое количественное определение инфильтрации нейтрофилами, количественное определение толщины пучков мышечных волокон и апоптоза мышечных волокон и величины и длительности отека.

МПК / Метки

МПК: A61K 45/00

Метки: лечения, способ, тканей, повреждений, реперфузионных

Код ссылки

<a href="https://eas.patents.su/30-20579-sposob-lecheniya-reperfuzionnyh-povrezhdenijj-tkanejj.html" rel="bookmark" title="База патентов Евразийского Союза">Способ лечения реперфузионных повреждений тканей</a>

Предыдущий патент: Бензимидазолы и родственные аналоги в качестве модуляторов сиртуина

Следующий патент: Макроциклические ингибиторы сериновых протеаз гепатита с

Случайный патент: Устройство для регулирования оттока жидкости