Офтальмологическая линза продолжительного ношения

Номер патента: 1397

Опубликовано: 26.02.2001

Авторы: Терри Вильсон Леонард Младший, Чабресек Петер, Хо Артур, Домшке Ангелика, Барон Ричард Карлтон, Вогт Юрген, Папаспилиотопоулос Эрик, Гриессер Ханс Йорг, Коурт Джон, Лохманн Дитер, Суиней Дебора, Риффле Джуди Смит, Шиндхельм Клаус, Лиу Кин, Хёпкен Йенс, Уинтертон Линн Кук, Лэйкок Бронвин Гленис, Мейюс Гордон Фрэнсис, Николсон Поль Клемент

Формула / Реферат

1. Офтальмологическая линза, имеющая офтальмологически совместимые внутреннюю и наружную поверхности, причем линза пригодна для продолжительного ношения в постоянном тесном контакте с глазной тканью и глазной жидкостью, отличающаяся тем, что содержит полимерный материал, имеющий высокую проницаемость кислорода и высокую проницаемость ионов, указанный полимерный материал образован из полимеризуемых материалов, включающих

(а) по крайней мере, один кислородопроницаемый полимеризуемый материал, и

(б) по крайней мере, один ионопроницаемый полимеризуемый материал, а так же обеспечивает проницаемость кислорода в количестве, достаточном для сохранения роговицы в неповрежденном состоянии и обеспечения приемлемого удобства при ношении в процессе продолжительного, постоянного контакта с глазной тканью и глазной жидкостью,

при этом указанная линза обеспечивает проницаемость ионов и воды в количестве, достаточном для того, чтобы позволить линзе перемещаться на глазе так, что не повреждается роговица и обеспечивается приемлемое удобство при ношении в процессе продолжительного, постоянного контакта с глазной тканью и глазной жидкостью,

при этом указанная офтальмологическая линза имеет коэффициент пропускания кислорода, по крайней мере, около 70 баррер/мм и проницаемость ионов, характеризующуюся ионотоническим коэффициентом проницаемости ионов выше, чем приблизительно 0,2х10-6 см2/с и коэффициентом диффузии ионного потока выше, чем приблизительно 1,5х10-6 мм/мин.

2. Офтальмологическая линза по п.1, отличающаяся тем, что указанную офтальмологическую линзу выбирают из группы, состоящей из контактных линз для исправления зрения, контактных линз для изменения цвета глаз, офтальмологических устройств для доставки лекарственных средств и офтальмологических устройств для заживления ран.

3. Офтальмологическая линза по п.2, отличающаяся тем, что она представляет собой контактную линзу.

4. Офтальмологическая линза по п.1, отличающаяся тем, что она имеет коэффициент пропускания кислорода, по крайней мере, около 75 баррер/мм.

5. Офтальмологическая линза по п.4, отличающаяся тем, что она имеет коэффициент пропускания кислорода, по крайней мере, около 87 баррер/мм.

6. Офтальмологическая линза по п.1, отличающаяся тем, что указанный полимерный материал содержит ионопроницаемую фазу, которая проходит непрерывно от внутренней поверхности офтальмологической линзы до наружной поверхности офтальмологической линзы.

7. Офтальмологическая линза по п.1, отличающаяся тем, что указанный полимерный материал содержит кислородопроницаемую фазу, которая проходит непрерывно от внутренней поверхности офтальмологической линзы до наружной поверхности офтальмологической линзы.

8. Офтальмологическая линза по п.1, отличающаяся тем, что указанный полимерный материал содержит множество сооднородных фаз, включая, по крайней мере, одну кислородопроницаемую фазу, которая проходит непрерывно от внутренней поверхности офтальмологической линзы до наружной поверхности офтальмологической линзы, и, по крайней мере, одну ионопроницаемую фазу, которая проходит непрерывно от внутренней поверхности офтальмологической линзы до наружной поверхности офтальмологической линзы.

9. Офтальмологическая линза по п.1, отличающаяся тем, что указанный полимерный материал содержит, по крайней мере, один путь транспорта ионов или путь транспорта воды, который проходит непрерывно от внутренней поверхности офтальмологической линзы до наружной поверхности офтальмологической линзы.

10. Офтальмологическая линза по п.1, отличающаяся тем, что указанный полимерный материал содержит, по крайней мере, один путь транспорта кислорода, который проходит непрерывно от внутренней поверхности офтальмологической линзы до наружной поверхности офтальмологической линзы.

11. Офтальмологическая линза по п.1, отличающаяся тем, что указанный полимерный материал содержит множество сооднородных фаз, по крайней мере, одна из них является путем транспорта ионов или путем транспорта воды, а, по крайней мере, одна другая является путем транспорта кислорода, при этом указанные пути транспорта проходят непрерывно от внутренней поверхности офтальмологической линзы до наружной поверхности офтальмологической линзы.

12. Офтальмологическая линза по п.11, отличающаяся тем, что указанные сооднородные пути транспорта включают однородную фазу ионопроницаемого полимерного материала и однородную фазу силоксансодержащего полимерного материала.

13. Офтальмологическая линза по п.11, отличающаяся тем, что указанные пути имеют размер, который меньше размера, приводящего к нежелательному нарушению видимого света в количестве, которое видимо для глаза потребителя.

14. Офтальмологическая линза по п.1, отличающаяся тем, что указанная линза имеет ионотонический коэффициент проницаемости ионов выше чем 0,3х10-6 см2/с.

15. Офтальмологическая линза по п.14, отличающаяся тем, что указанная линза имеет ионотонический коэффициент проницаемости ионов выше чем 0,4х10-6 см2/с.

16. Офтальмологическая линза по п.1, отличающаяся тем, что указанная линза имеет коэффициент диффузии ионного потока выше чем 2,6х10-6 мм2/мин.

17. Офтальмологическая линза по п.16, отличающаяся тем, что указанная линза имеет коэффициент диффузии ионного потока выше чем 6,4х10-6 мм2/мин.

18. Офтальмологическая линза по п.1, отличающаяся тем, что указанная линза имеет коэффициент водопроницаемости в гидрогеле выше чем 0,2х10-6 см2/с.

19. Офтальмологическая линза по п.18, отличающаяся тем, что указанная линза имеет коэффициент водопроницаемости в гидрогеле выше чем 0,3х10-6 см2/с.

20. Офтальмологическая линза по п.19, отличающаяся тем, что указанная линза имеет коэффициент водопроницаемости в гидрогеле выше чем 0,4х10-6 см2/с.

21. Офтальмологическая линза по п.1, отличающаяся тем, что в гидратированном состоянии указанная линза имеет равновесную влагу менее чем приблизительно 32 мас.% при испытании в соответствии с методикой "массы", которая подробно раскрыта в описании.

22. Офтальмологическая линза по п.21, отличающаяся тем, что в гидратированном состоянии указанная линза имеет равновесную влагу менее чем 10-30 мас.% при испытании в соответствии с методикой "массы", которая подробно раскрыта в описании.

23. Офтальмологическая линза по п.22, отличающаяся тем, что в гидратированном состоянии указанная линза имеет равновесную влагу менее чем 15-25 мас.% при испытании в соответствии с методикой "массы", которая подробно раскрыта в описании.

24. Офтальмологическая линза по п.1, отличающаяся тем, что указанная линза включает материал полимерного покрытия и офтальмологически совместимое покрытие, которое является гидрофильным покрытием, причем указанное покрытие более гидрофильное, нежели заполнитель.

25. Офтальмологическая линза по п.24, отличающаяся тем, что указанное гидрофильное покрытие представляет собой гидрофильное полимерное покрытие.

26. Офтальмологическая линза по п.25, отличающаяся тем, что указанное гидрофильное покрытие нанесено с использованием процесса плазменного покрытия.

27. Офтальмологическая линза по п.26, отличающаяся тем, что указанное плазменное покрытие образовано в присутствии смеси (а) С1-С6-алкана и (б) газа, выбранного из группы, состоящей из азота, аргона, кислорода, воздуха или их смеси.

28. Офтальмологическая линза по п.27, отличающаяся тем, что указанное плазменное покрытие образовано в присутствии смеси метана и воздуха.

29. Офтальмологическая линза по п.1, отличающаяся тем, что указанный кислородопроницаемый полимеризуемый материал представляет собой силоксансодержащий макромер.

30. Офтальмологическая линза по п.29, отличающаяся тем, что указанный силоксансодержащий макромер представляет собой поли(диметилсилоксан), имеющий среднечисленную молекулярную массу, по крайней мере, около 800 ш температуру стеклования менее чем -115шС.

31. Офтальмологическая линза по п.30, отличающаяся тем, что указанный силоксансодержащий макромер имеет среднечисленную молекулярную массу, по крайней мере, 1700.

32. Офтальмологическая линза по п.29, отличающаяся тем, что указанный полимерный материал образован из смеси, содержащей около 1-10 мас.% низкомолекулярного силоксансодержащего мономера.

33. Офтальмологическая линза по п.32, отличающаяся тем, что указанный низкомолекулярный силоксансодержащий мономер представляет собой 3-метакрилоксипропилтрис(триметилсилокси)силан (TRIS).

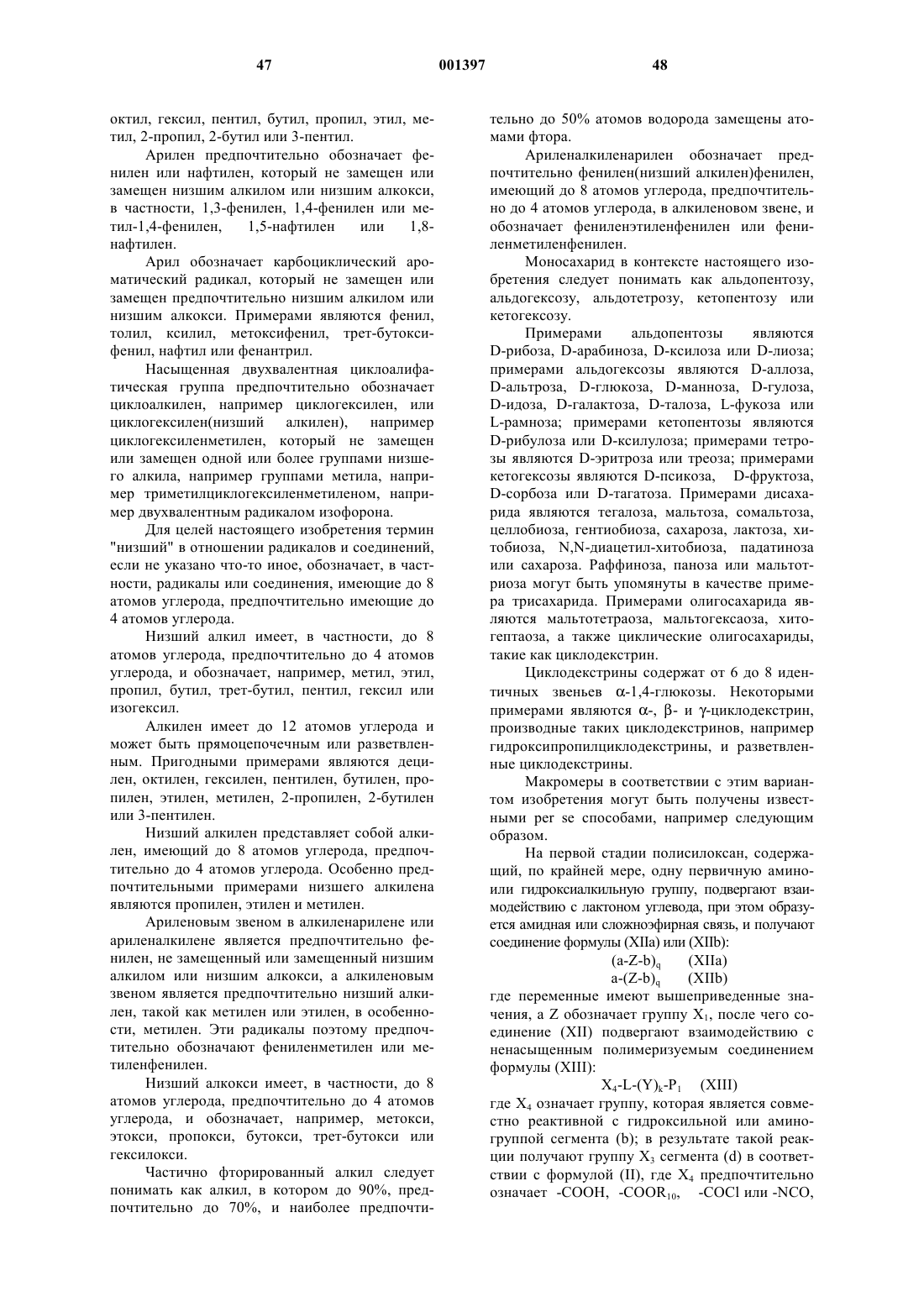

34. Офтальмологическая линза по п.1, отличающаяся тем, что указанный полимерный материал образован из полимеризуемой смеси, содержащей

(а) около 60-85 мас.% кислородопроницаемого макромера, и

(б) около 15-40 мас.% ионопроницаемого мономера.

35. Офтальмологическая линза по п.34, отличающаяся тем, что указанный полимерный материал образован из полимеризуемой смеси, содержащей

(а) около 70-82 мас.% кислородопроницаемого макромера, и

(б) около 18-30 мас.% ионопроницаемого мономера.

36. Офтальмологическая линза по п.1, отличающаяся тем, что указанный полимерный материал образован из полимеризуемой смеси, содержащей

(а) около 30-60 мас.% кислородопроницаемого макромера,

(б) около 20-40 мас.% ионопроницаемого полимеризуемого материала, и

(в) около 1-35 мас.% TRIS от общей массы линзы.

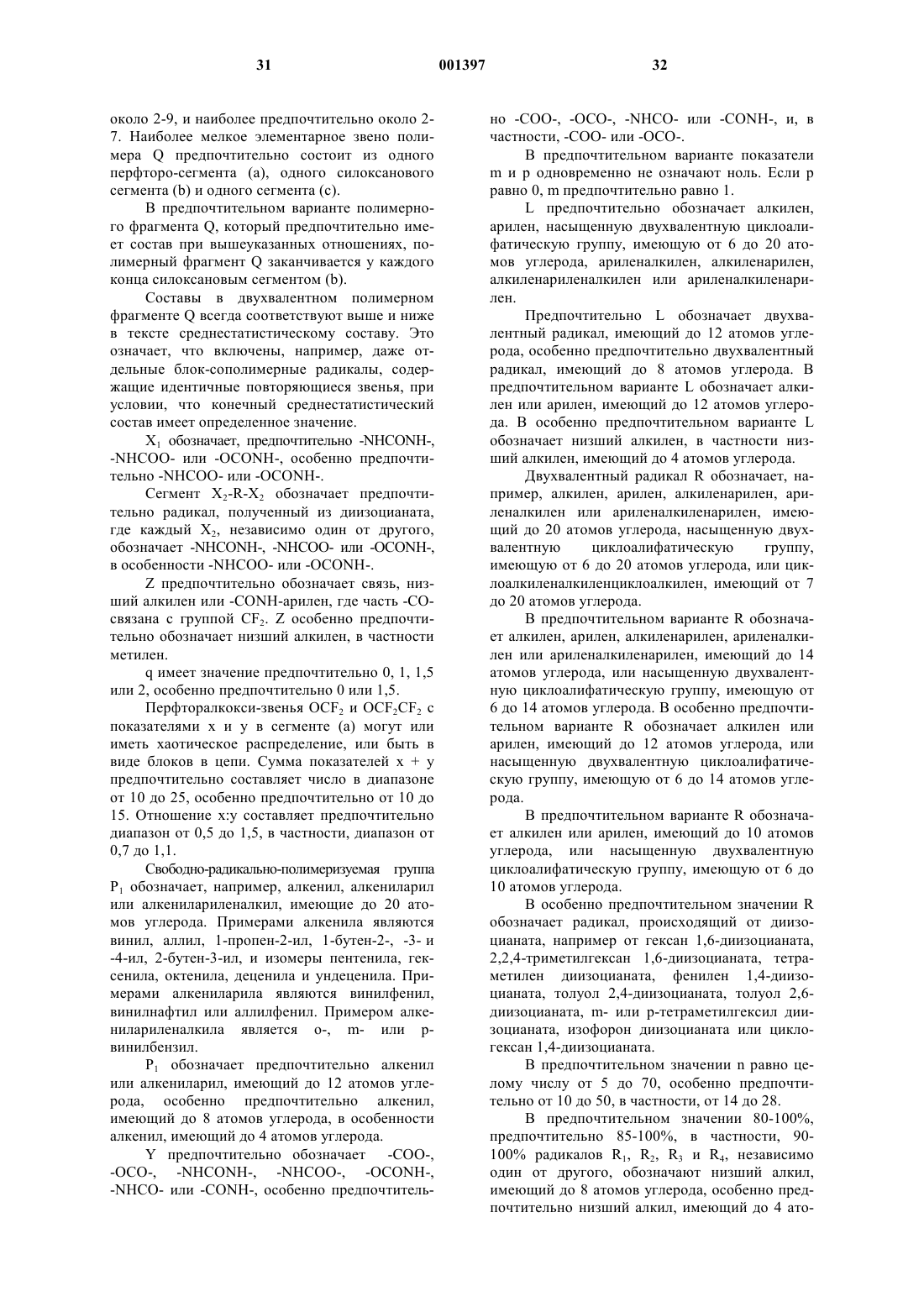

37. Офтальмологическая линза по п.1, отличающаяся тем, что указанный полимерный материал включает полимерную композицию, имеющую хорошую оптическую прозрачность и высокую проницаемость кислорода, которая содержит

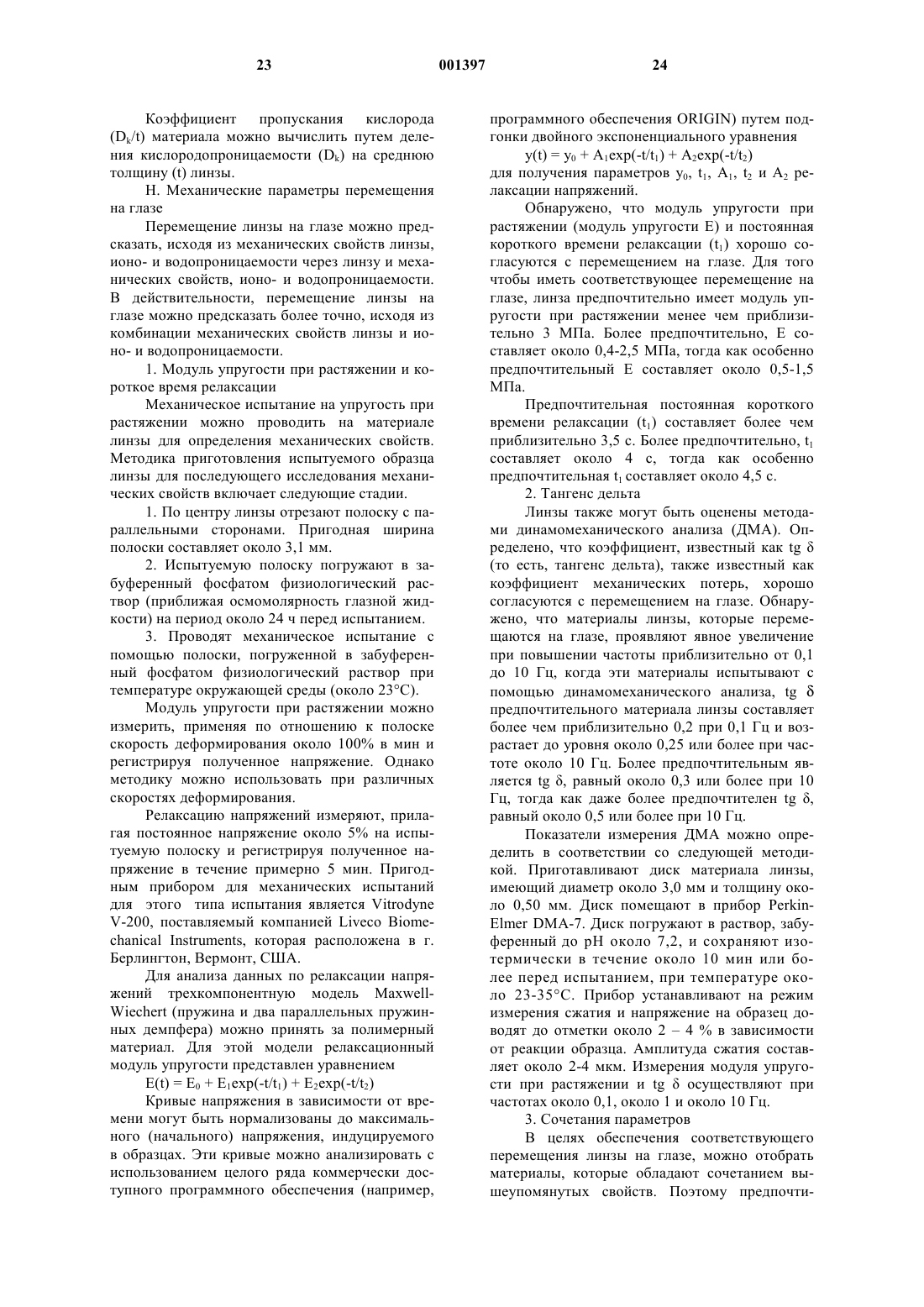

(а) около 5-94% на основе массы в сухом состоянии макромера формулы:

где R1 и R2 выбирают из С1-С6-алкила,

R3, R4, R5 и R6 выбирают из С1-С6-алкилена,

R7 и R8 выбирают из линейного или разветвленного алкилена и двухвалентного циклоалкилена,

R9, R10, R11 и R12 выбирают из С1-C2-алкилена,

R13 и R14 выбирают из С1-С6-алкилена,

R15 и R16 выбирают из линейного или разветвленного низшего алкенилена,

m и p, независимо один от другого, равны примерно 3-44 и

n равно примерно 13-80,

причем указанный макромер имеет среднечисленную молекулярную массу от 2000 до 10000;

(б) около 5-60 мас.% акрилированного или метакрилированного силоксанового мономера;

(в) около 1-30 мас.% акрилатного или метакрилатного мономера; и

(г) от 0 до 5 мас.% агента сшивания;

причем указанные мас.% основаны на массе полимерных компонентов в сухом состоянии.

38. Офтальмологическая линза по п.37, отличающаяся тем, что указанная линза представляет собой контактную линзу.

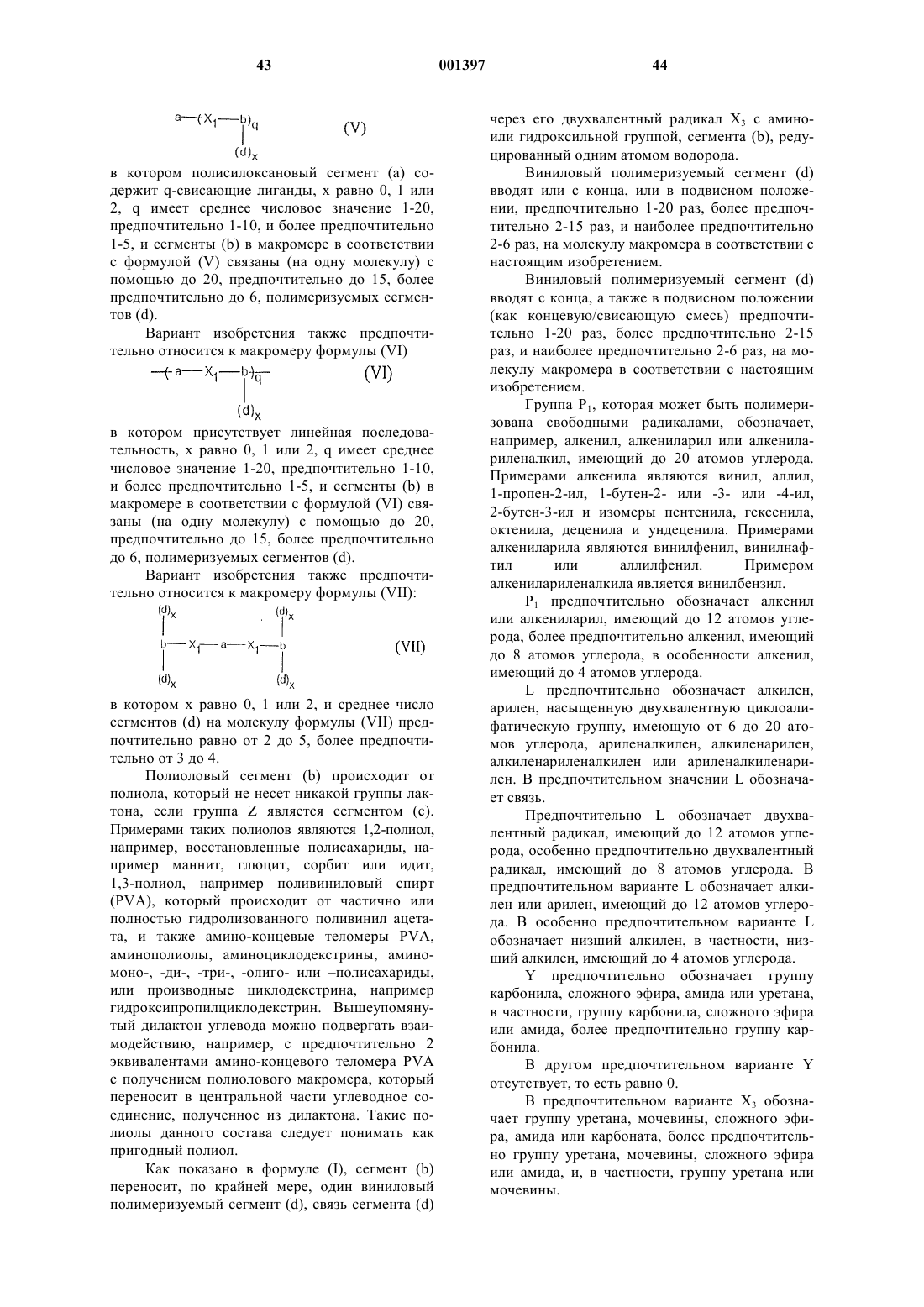

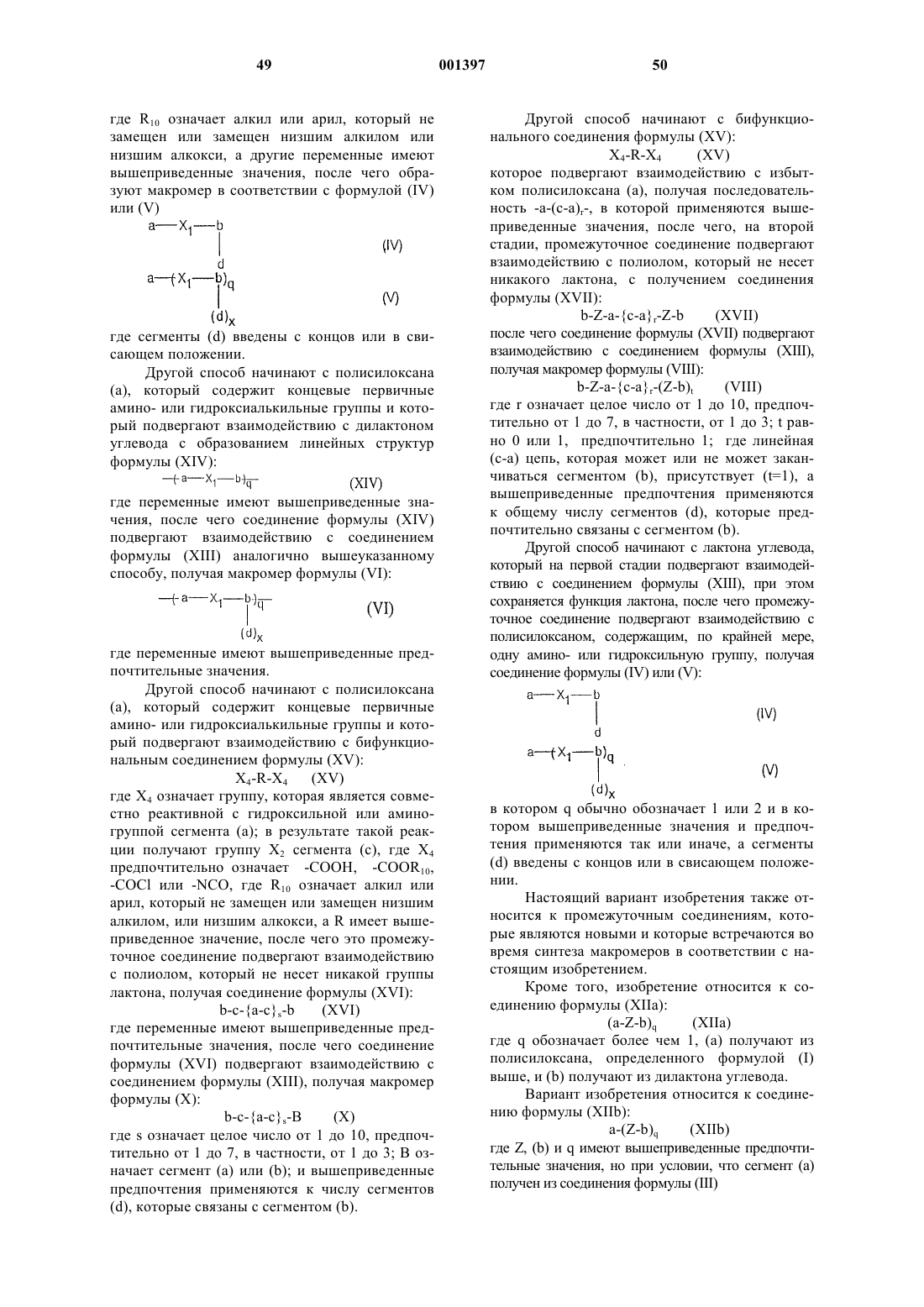

39. Офтальмологическая линза по п.1, отличающаяся тем, что указанный полимерный материал содержит полимер, образованный полимеризацией, по крайней мере, одного макромера формулы (I)

P1-(Y)m-(L-X1)p-Q-(X1-L)p-(Y)m-P1 (I)

где каждый Р1, независимо от других, обозначает группу, полимеризуемую свободными радикалами;

каждый Y, независимо от других, обозначает -CONHCOO-, -CONHCONH-, -OCONHCO-, -NHCONHCO-, -NHCO-, -CONH-, -NHCONH-, -COO-, -OCO-, -NHCOO- или -OCONH-;

m и p, независимо один от другого, равны 0 или 1;

каждый L, независимо от других, обозначает двухвалентный радикал органического соединения, имеющего до 20 атомов углерода;

каждый Х1, независимо от других, обозначает -NHCO-, -CONH-, -NHCONH-, -COO-, -OCO-, -NHCOO- или -OCONH; и

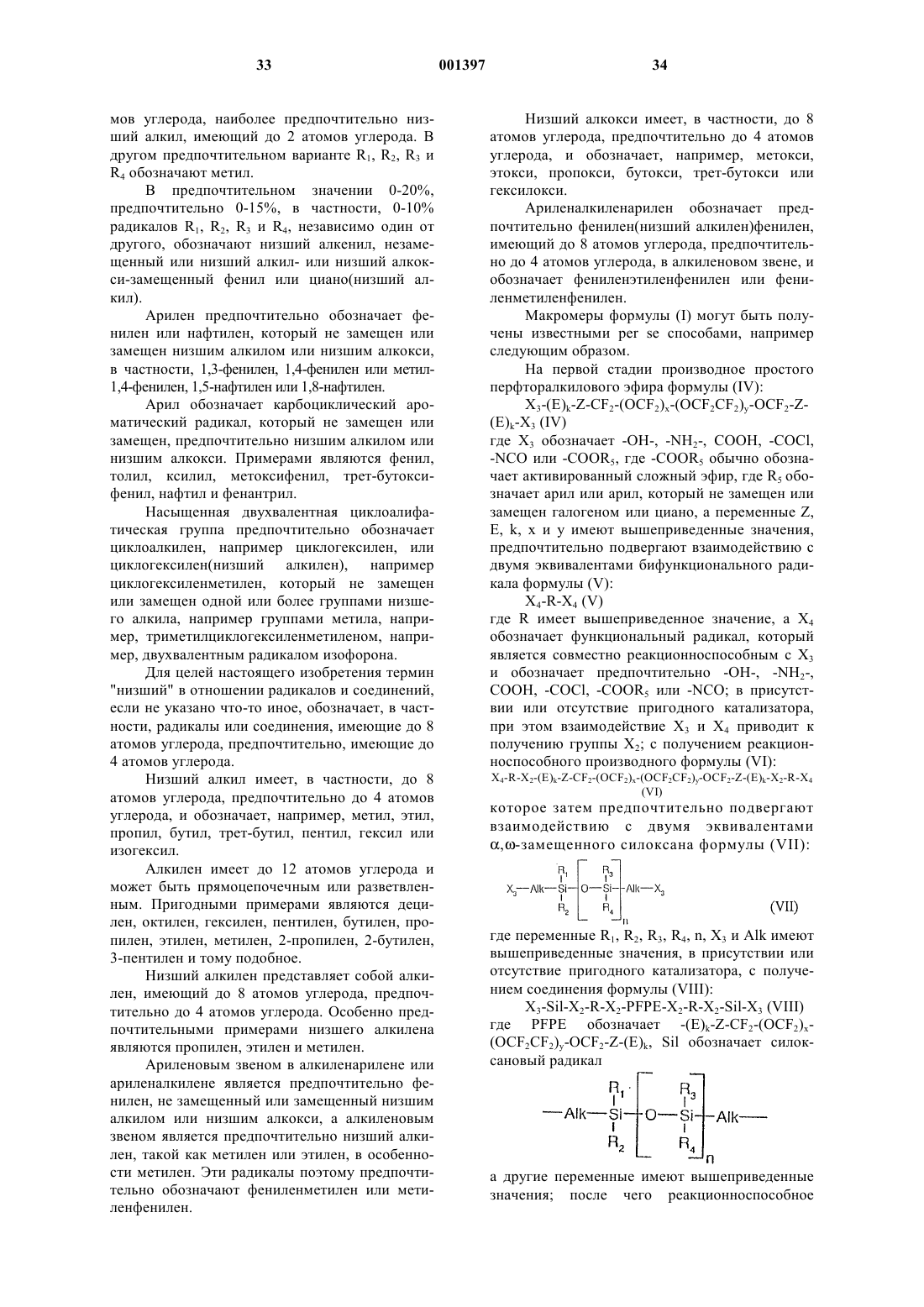

Q обозначает двухвалентный полимерный фрагмент, состоящий из сегментов

(a) -(E)k-Z-CF2-(ОСF2)x-(OCF2CF2)y-OCF2-Z-(E)k-,

где х + у обозначает число в диапазоне от 10 до 30;

каждый Z, независимо от других, обозначает двухвалентный радикал, имеющий до 12 атомов углерода, или Z обозначает связь;

каждый Е, независимо от других, обозначает -(ОСН2СН2)q-, где q имеет значение от 0 до 2 и где связь -Z-E- обозначает последовательность -Z-(OCH2CH2)q-; и

k равно 0 или 1;

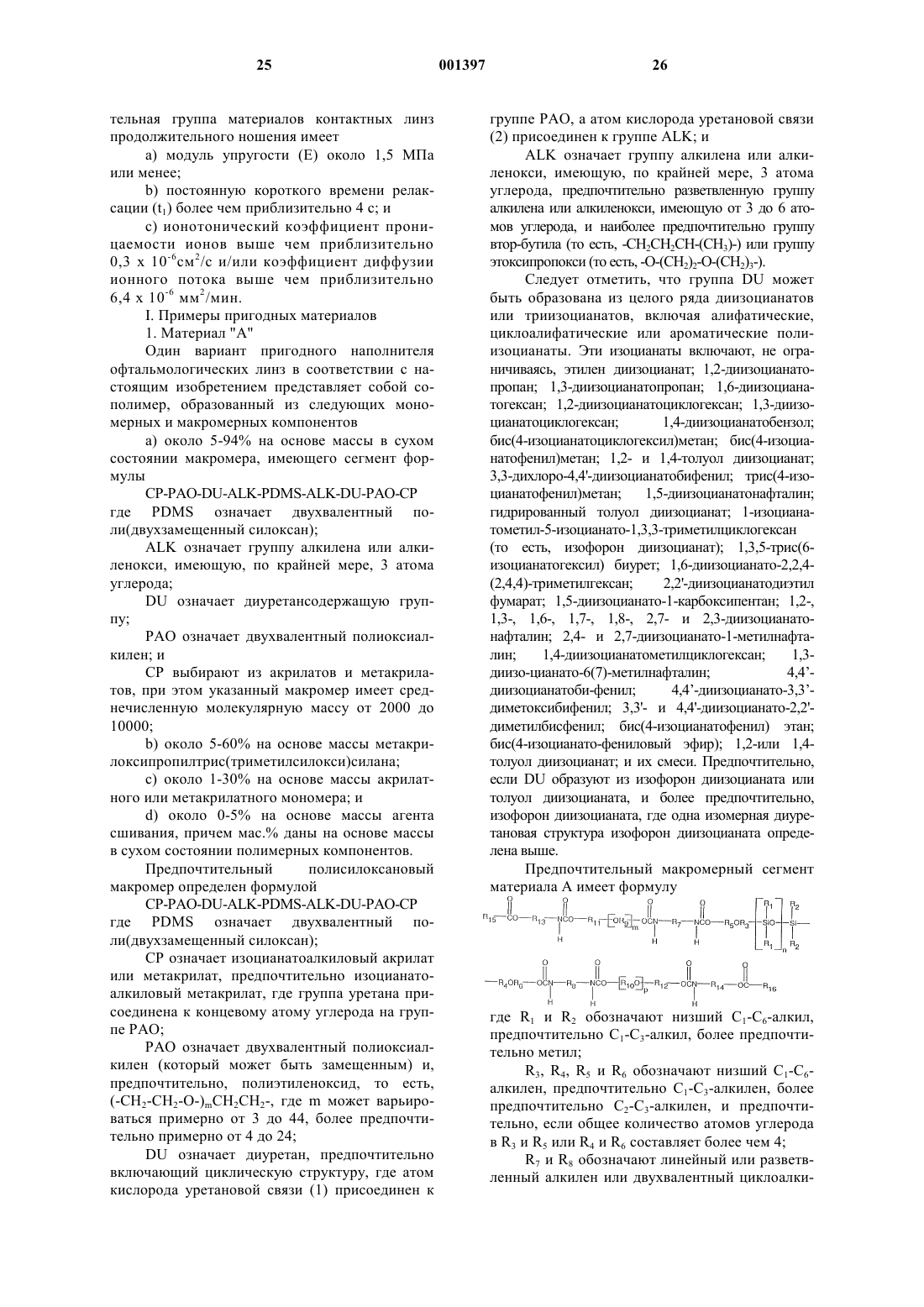

(b)

где n обозначает целое число от 5 до 100;

Alk обозначает алкилен, имеющий до 20 атомов углерода;

от 80 до 100% радикалов R1, R2, R3 и R4, независимо один от другого, обозначают алкил, тогда как от 0 до 20% радикалов R1, R2, R3 и R4, независимо один от другого, обозначают алкенил, арил или цианоалкил; и

(с) Х2-R-Х2, где R обозначает двухвалентный органический радикал, имеющий от 20 атомов углерода, и каждый Х2, независимо от других, обозначает -NHCO-, -CONH-, -NHCONH-, -COO-, -OCO-, -NHCOO- или -OCONH-;

при условиях, что должен быть, по крайней мере, один сегмент (а), (b) и (с) в Q, так что каждый сегмент (а) или (b) имеет присоединенный к нему сегмент (с), а каждый сегмент (с) имеет присоединенный к нему сегмент (а) или (b).

40. Офтальмологическая линза по п.39, отличающаяся тем, что указанная линза представляет собой контактную линзу.

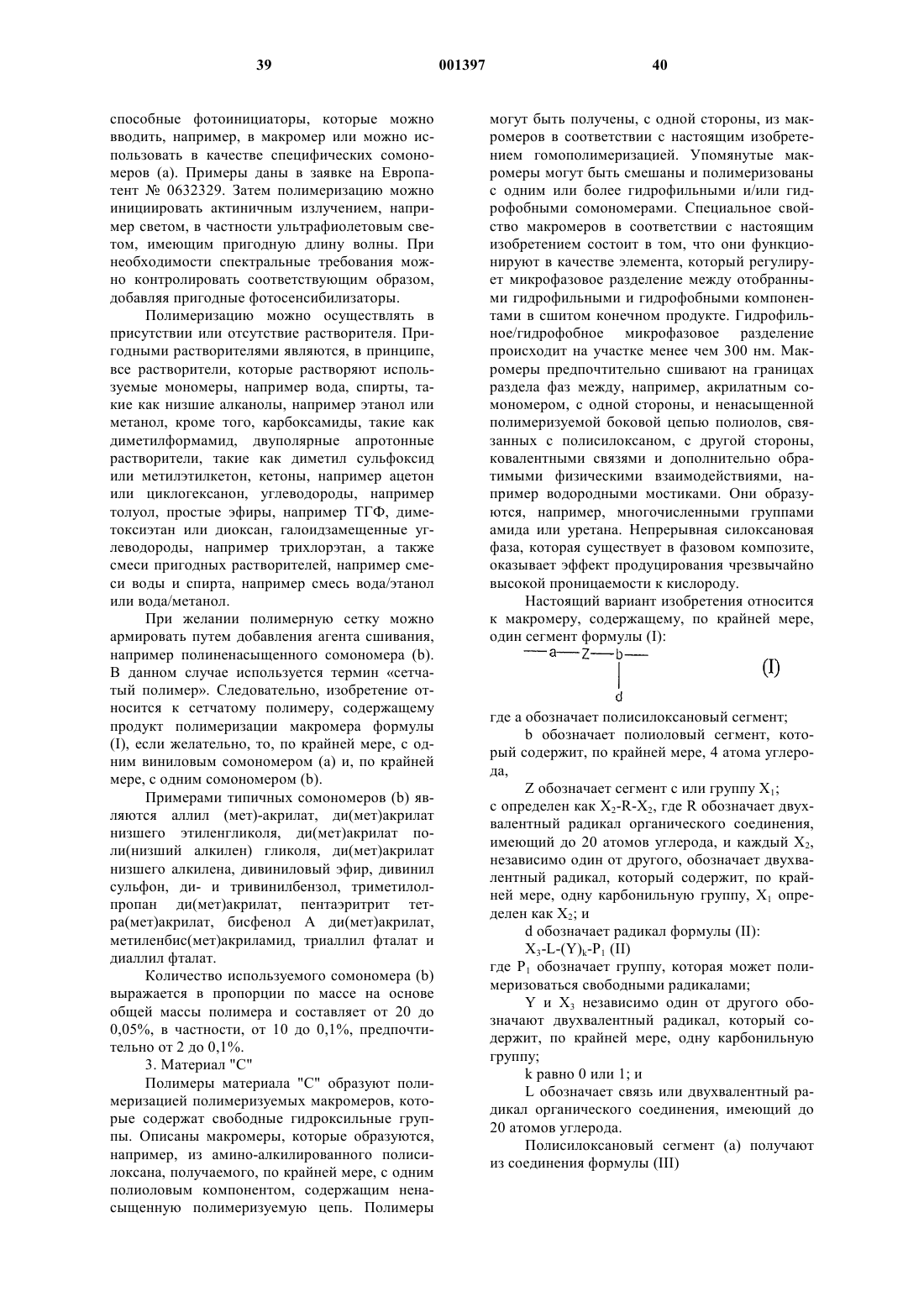

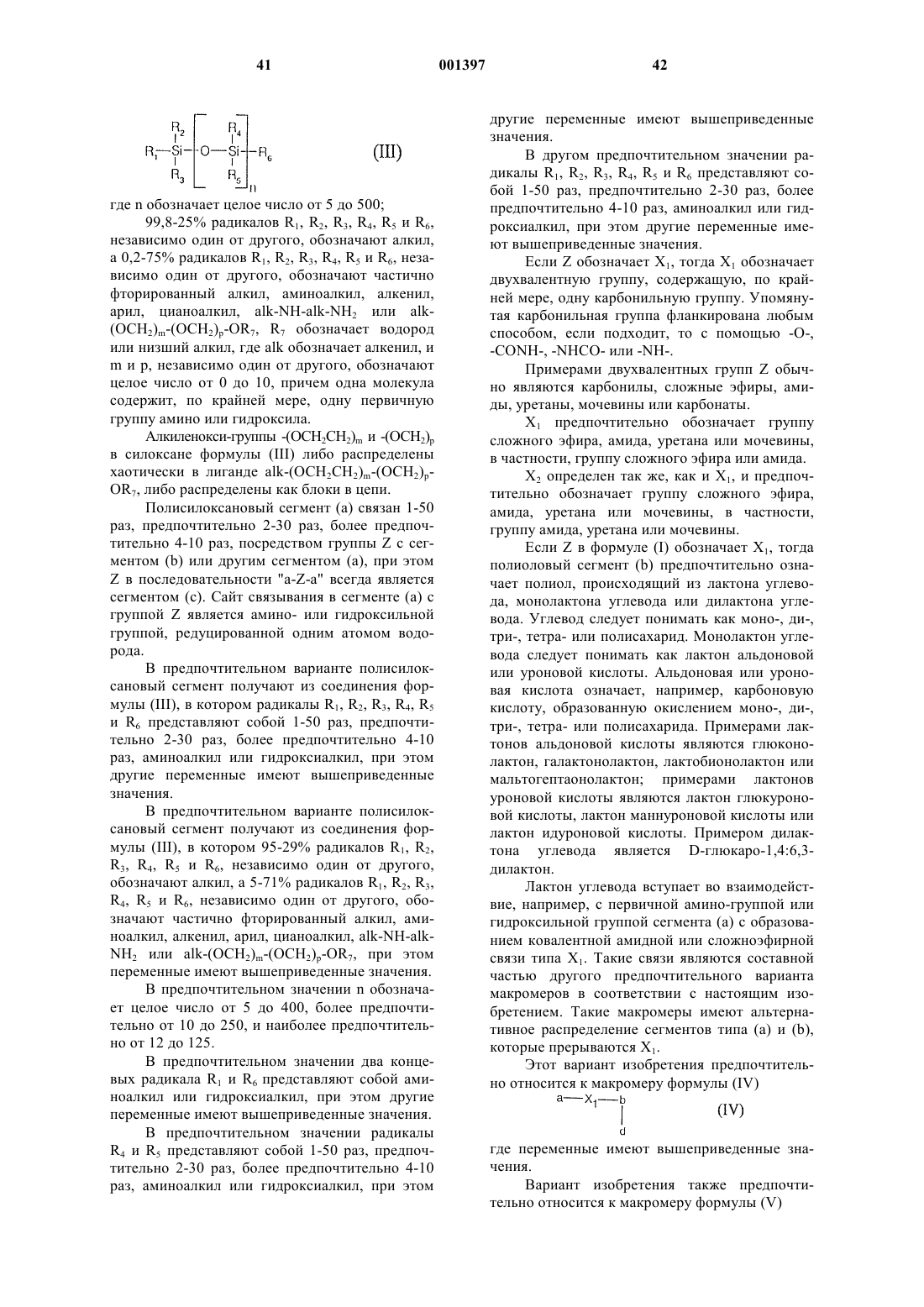

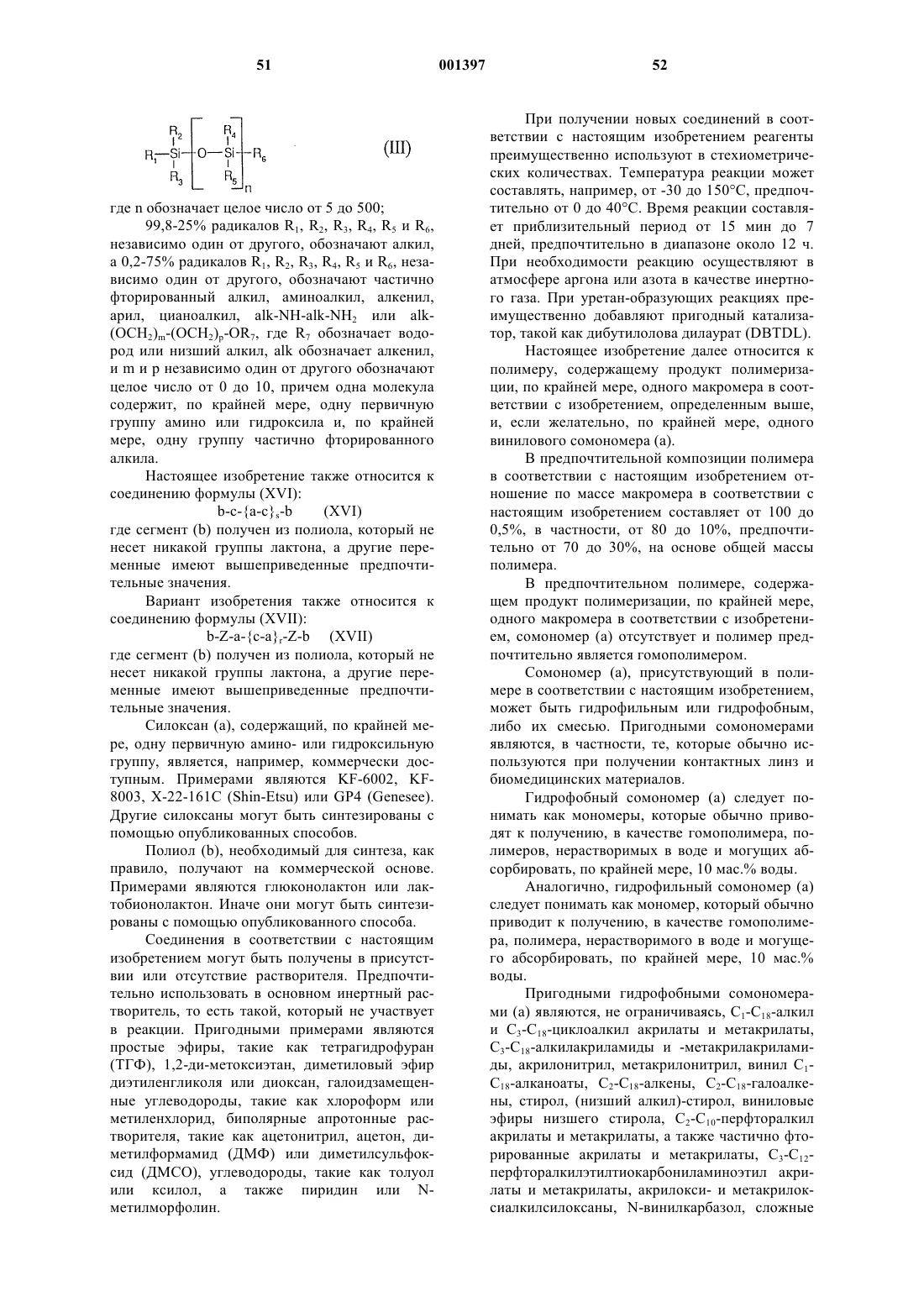

41. Офтальмологическая линза по п.1, отличающаяся тем, что указанный полимерный материал содержит полимер, образованный полимеризацией, по крайней мере, одного макромера, содержащего, по крайней мере, один сегмент формулы (I)

где (a) представляет собой сегмент полисилоксана,

(b) представляет собой сегмент полиола, который содержит, по крайней мере, 4 атома углерода, Z представляет собой сегмент (с) или группу Х1,

(c) имеет значение, определенное в формуле X2-R-X2, где

R обозначает двухвалентный радикал органического соединения, имеющий до 20 атомов углерода, и каждый Х2, независимо от других, обозначает двухвалентный радикал, содержащий, по крайней мере, одну карбонильную группу,

Х1 имеет значение, определенное для Х2, и

(d) обозначает радикал формулы (II)

X3-L-(Y)k-P1 (II)

где Р1 обозначает группу, которая может полимеризоваться свободными радикалами;

Y и Х3, независимо один от другого, обозначают двухвалентный радикал, содержащий, по крайней мере, одну карбонильную группу;

k равно 0 или 1, и

L обозначает связь или двухвалентный радикал органического соединения, имеющий до 20 атомов углерода.

42. Офтальмологическая линза по п.41, отличающаяся тем, что указанная линза представляет собой контактную линзу.

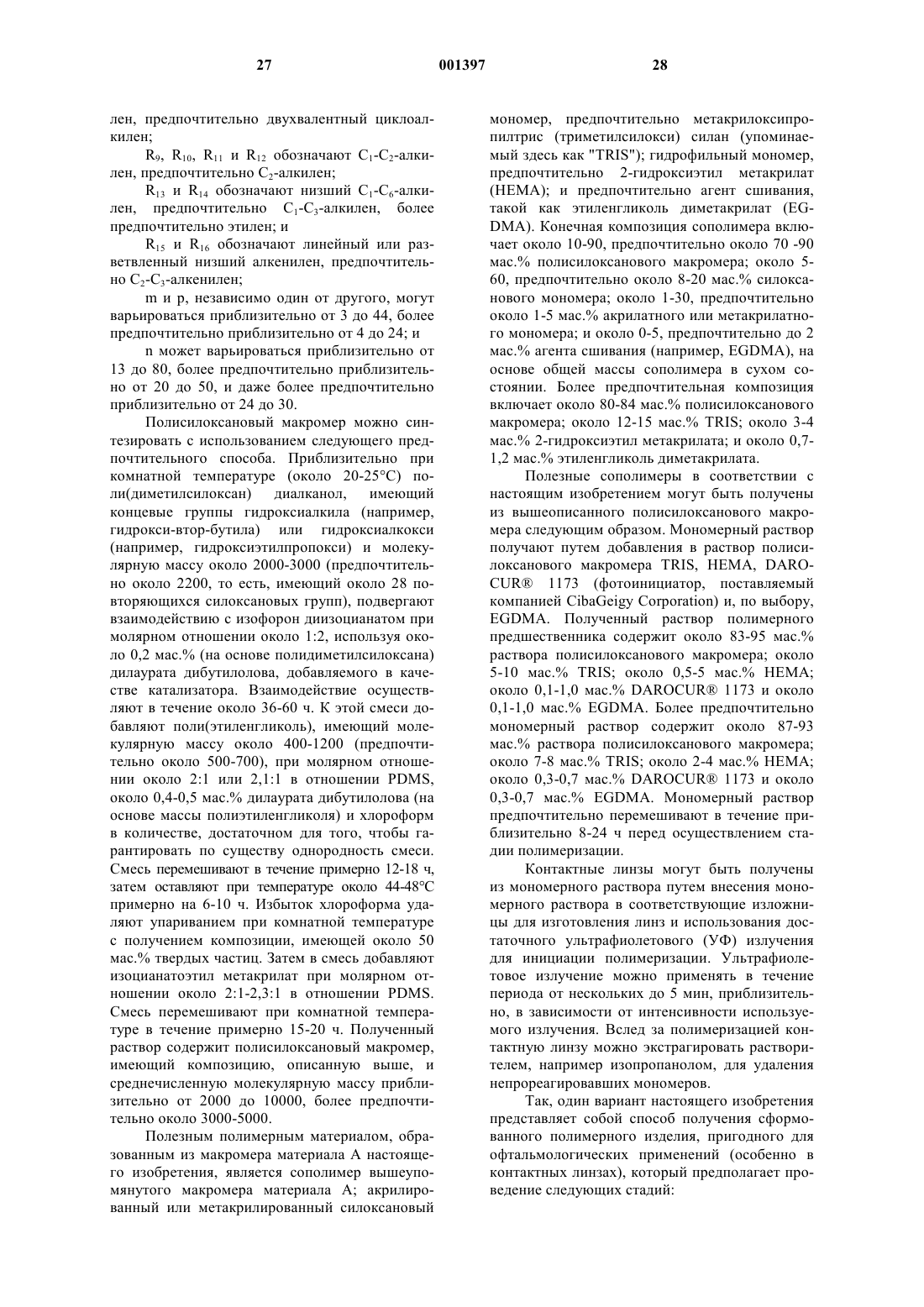

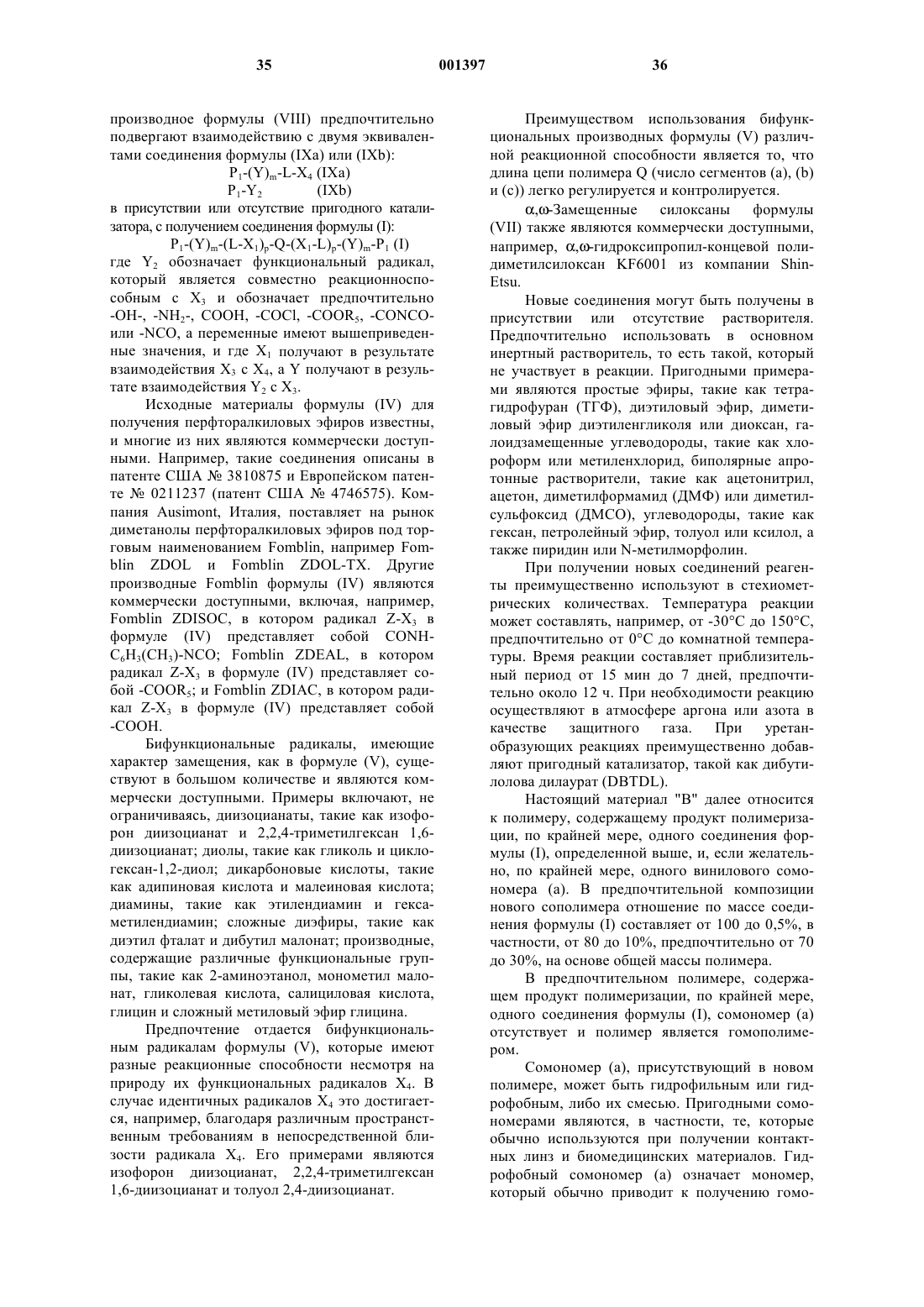

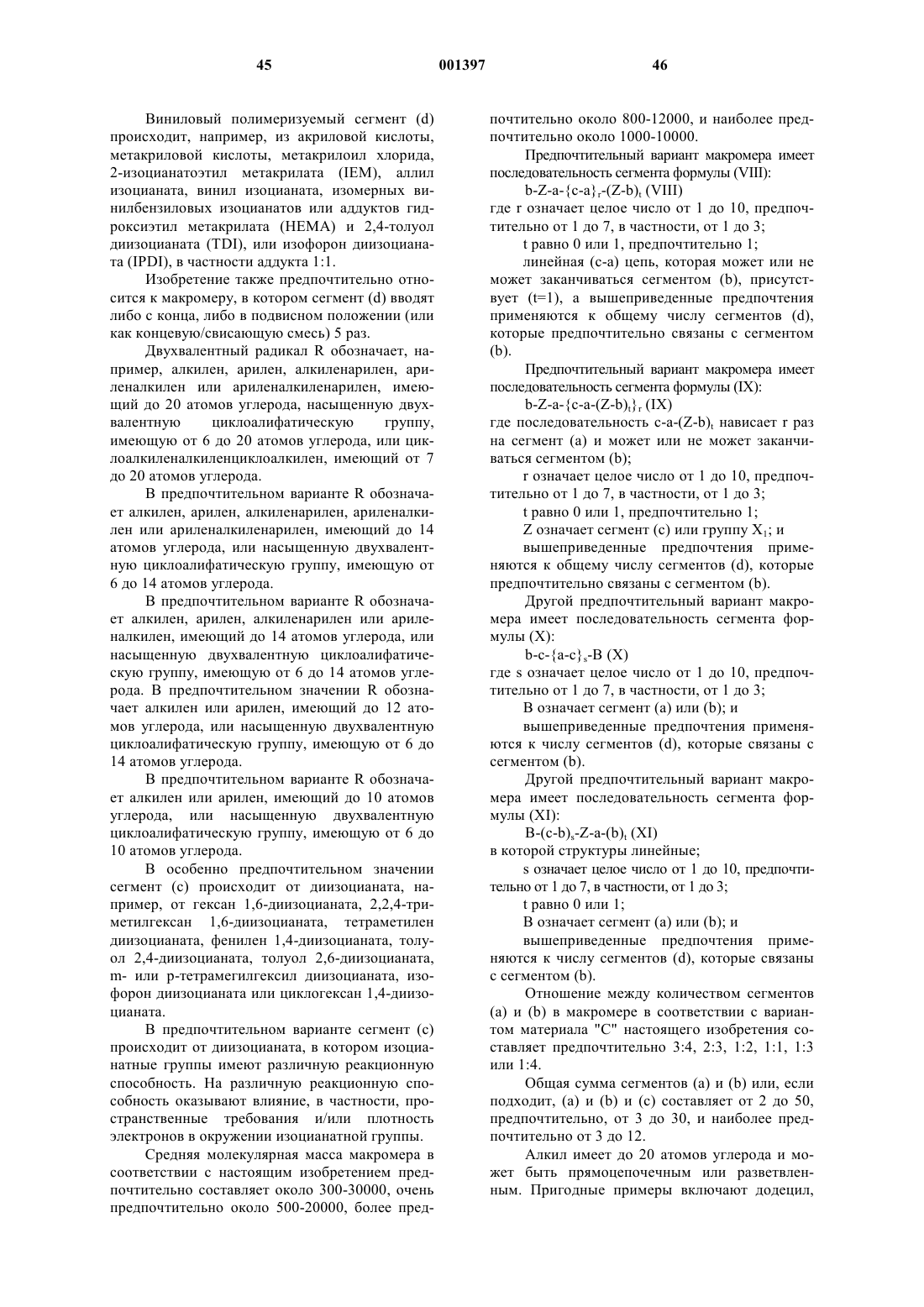

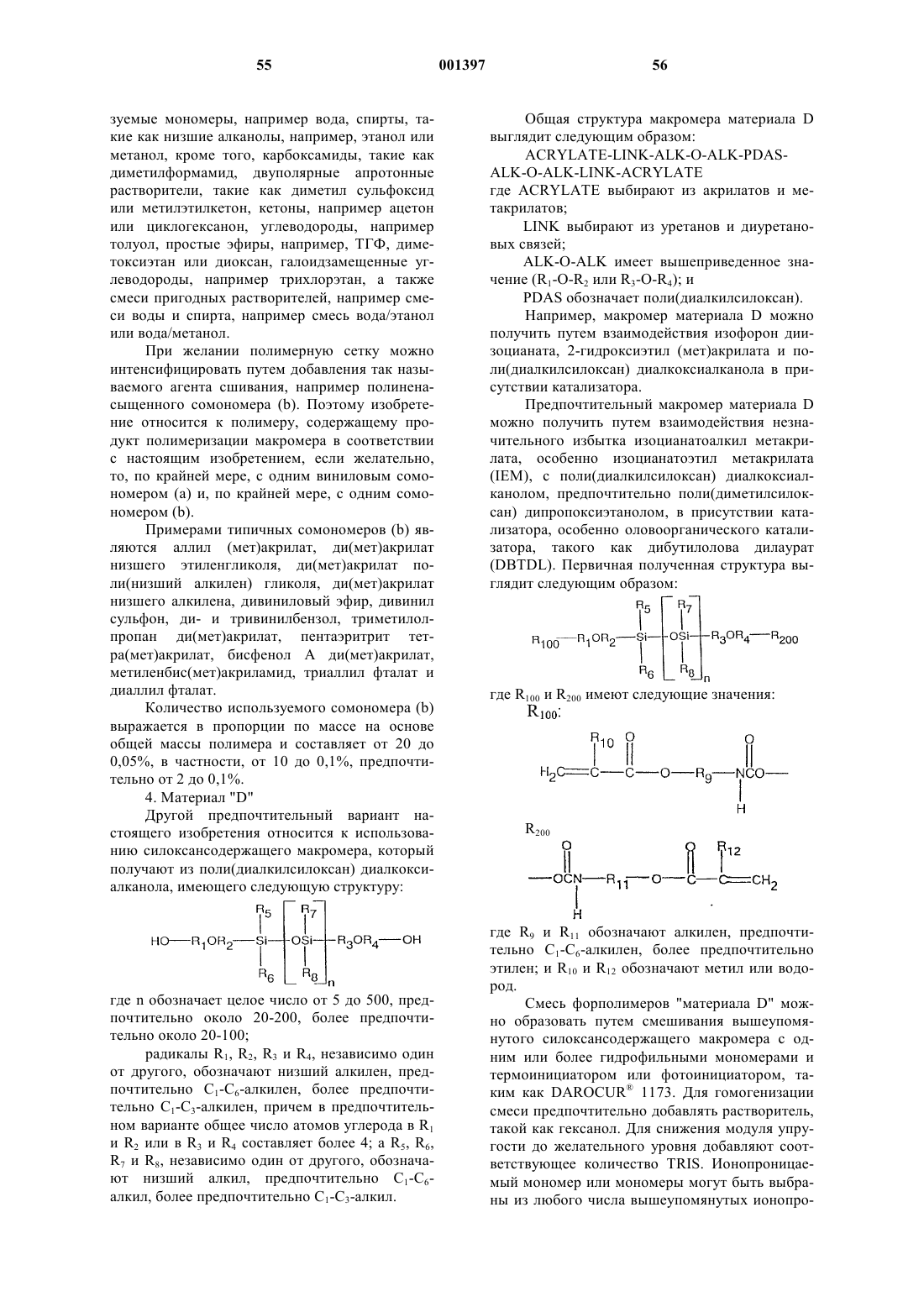

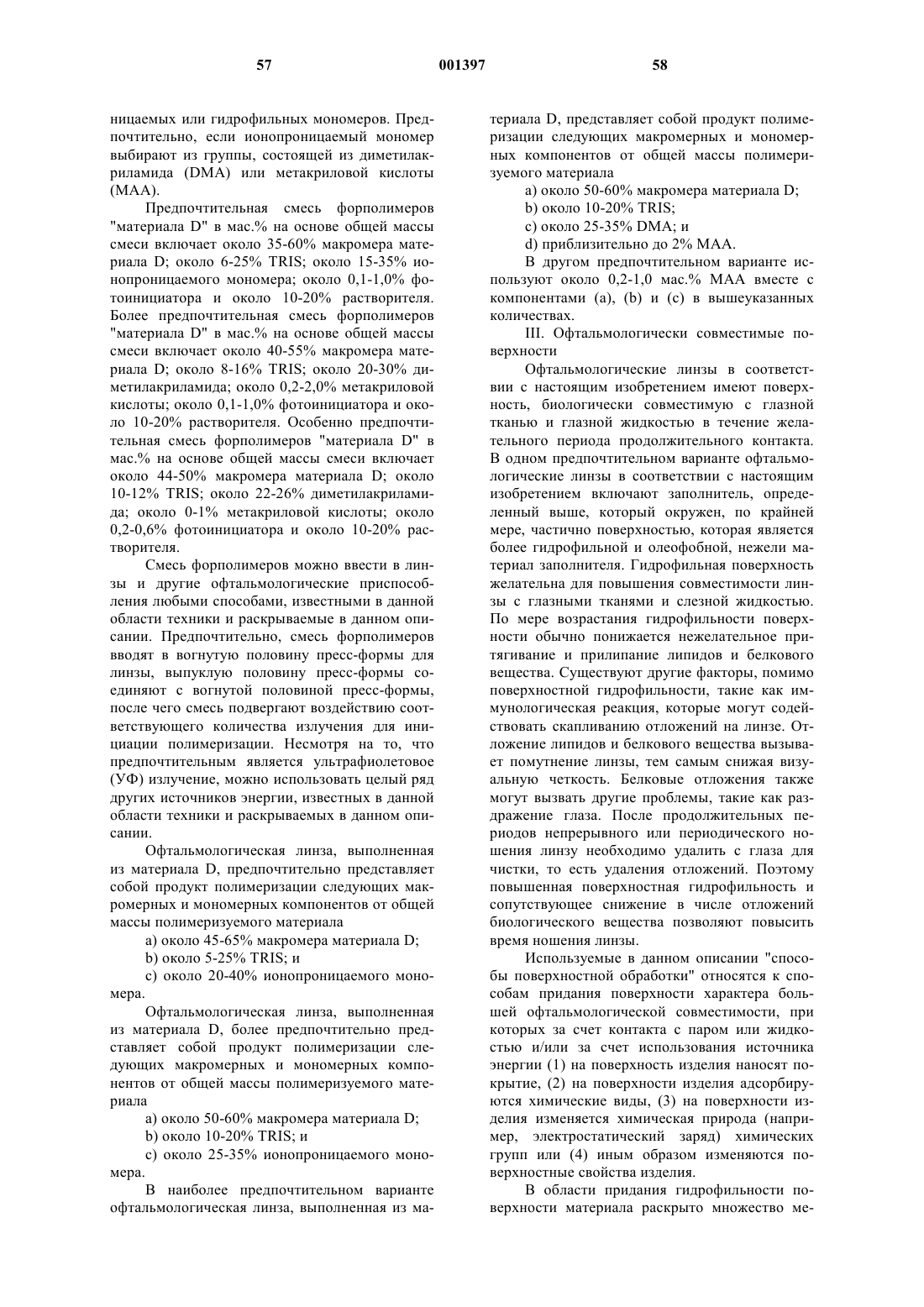

43. Офтальмологическая линза по п.1, отличающаяся тем, что указанный полимерный материал содержит полимер, образованный полимеризацией, по крайней мере, одного макромера формулы

где R100 и R200 имеют следующие значения

где n обозначает целое число приблизительно от 5 до 500;

R1, R2, R3 и R4, независимо один от другого, обозначают низший алкилен,

R5, R6, R7 и R8, независимо один от другого, обозначают алкил,

R9 и R11 обозначают алкилен и

R10 и R12 обозначают метил или водород.

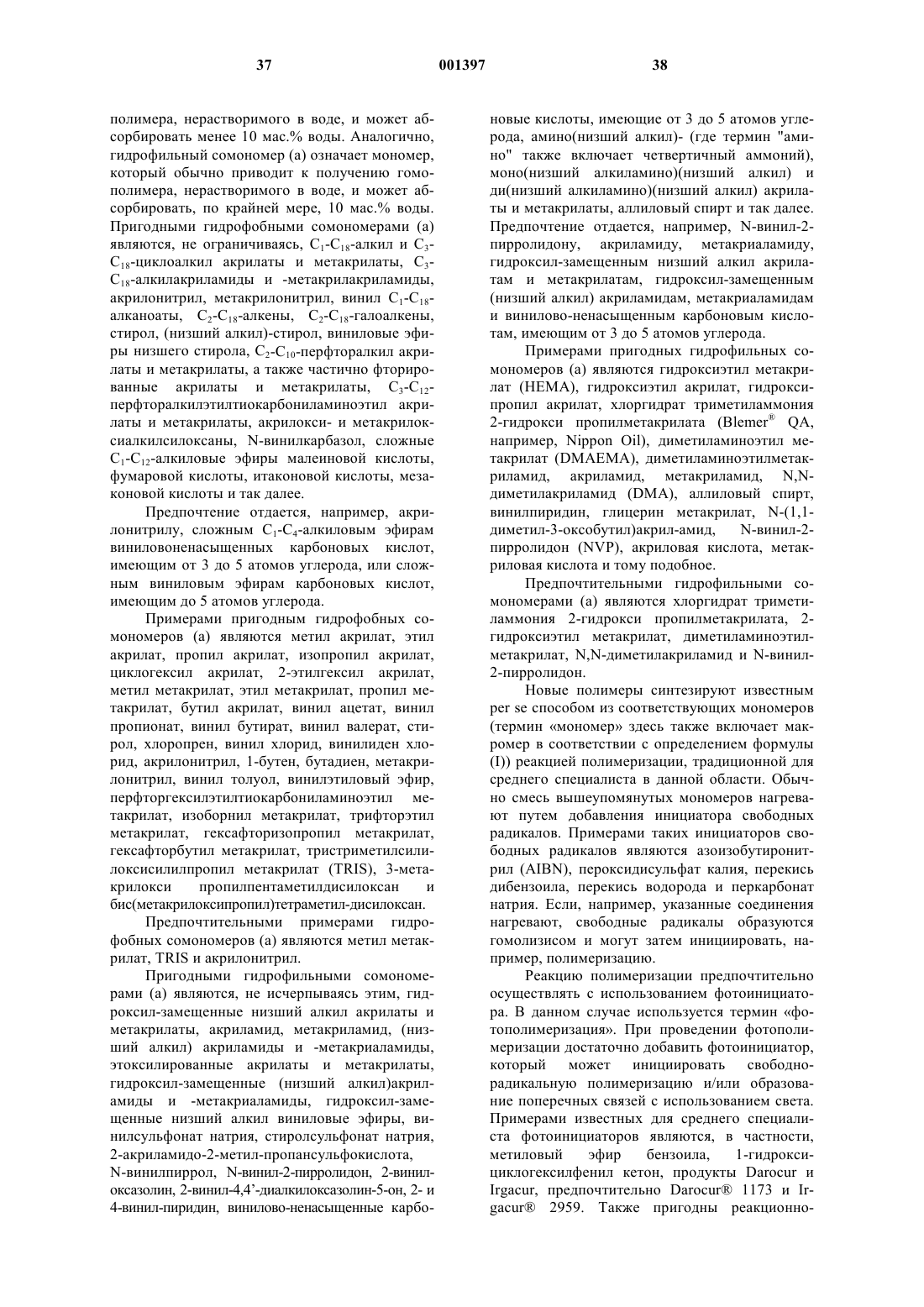

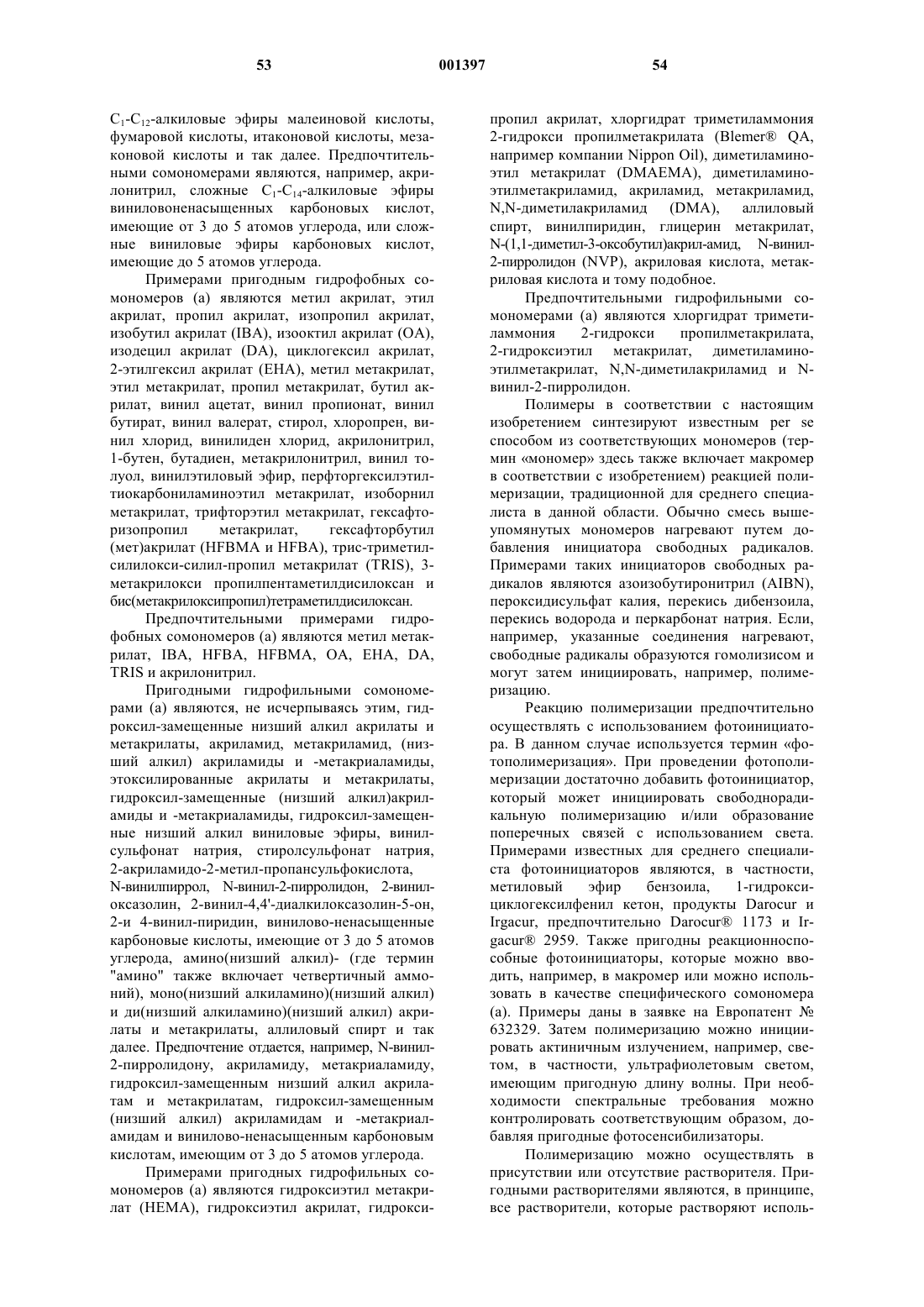

44. Офтальмологическая линза по п.43, отличающаяся тем, что указанный полимерный материал образуют полимеризацией смеси преполимеров, которая в мас.% от общей массы смеси содержит

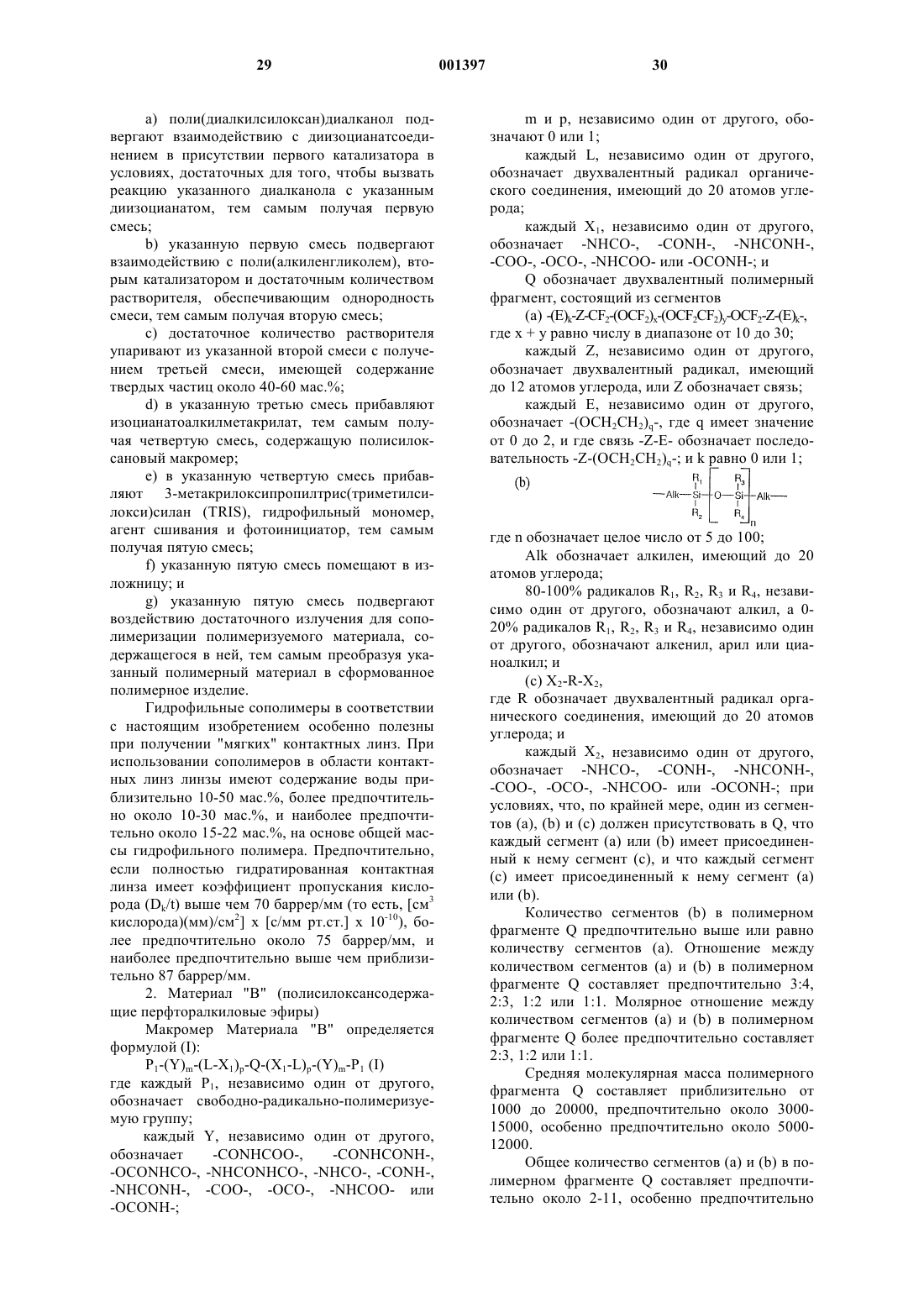

(а) около 45-65% силоксансодержащего макромера формулы

где R100 и R200 имеют следующие значения:

где n обозначает целое число приблизительно от 5 до 500;

R1, R2, R3 и R4, независимо один от другого, обозначают низший алкилен,

R5, R6, R7 и R8, независимо один от другого, обозначают алкил,

R9 и R11 обозначают алкилен и

R10 и R12 обозначают метил или водород;

(b) около 5-25% TRIS; и

(с) около 20-40% ионопроницаемого мономера.

45. Офтальмологическая линза по п.1, отличающаяся тем, что она имеет модуль упругости при растяжении, равный 3 МПа или менее.

46. Офтальмологическая линза по п.1, отличающаяся тем, что она имеет постоянную короткого времени релаксации более чем приблизительно 3,5 с.

47. Офтальмологическая линза по п.46, отличающаяся тем, что она имеет коэффициент диффузии ионного потока выше чем приблизительно 2,6х10-6 мм2/мин.

48. Офтальмологическая линза по п.46, отличающаяся тем, что она имеет коэффициент водопроницаемости в гидрогеле выше чем приблизительно 0,2х10-6 см2/с.

49. Офтальмологическая линза по п.1, отличающаяся тем, что указанный полимерный материал имеет tand выше чем примерно 0,25, приблизительно при 10Гц.

50. Офтальмологическая линза по п.1, отличающаяся тем, что она имеет ионотонический коэффициент проницаемости ионов выше чем приблизительно 0,3х10-6 см2/с, модуль упругости при растяжении, равный 3 МПа или менее, и постоянную короткого времени релаксации более чем приблизительно 3,5 с.

51. Офтальмологическая линза по п.1, отличающаяся тем, что она имеет коэффициент диффузии ионного потока выше чем приблизительно 2,6х10-6 мм2/мин, модуль упругости при растяжении, равный 3 МПа или менее, и постоянную короткого времени релаксации более, чем приблизительно 3,5 с.

52. Офтальмологическая линза по п.1, отличающаяся тем, что она имеет коэффициент водопроницаемости в гидрогеле выше чем приблизительно 0,3х10-6 см2/с, модуль упругости при растяжении, равный 3 МПа или менее, и постоянную короткого времени релаксации более чем приблизительно 3,5 с.

53. Офтальмологическая линза по п.1, отличающаяся тем, что она включает полимерный заполнитель и офтальмологически совместимую поверхность, которая является гидрофильным покрытием, причем указанное покрытие более гидрофильное, нежели заполнитель, указанный период продолжительного, постоянного контакта составляет, по крайней мере, 7 дней, указанный заполнитель имеет ионотонический коэффициент проницаемости ионов выше, чем приблизительно 0,3х10-6 см/с, модуль упругости при растяжении, равный 3 МПа или менее, и постоянную короткого времени релаксации более чем приблизительно 3,5 с, указанная линза имеет равновесную влагу на уровне приблизительно 10-30 мас.% при испытании в соответствии с методикой "массы", которая подробно раскрыта в описании, имеет проницаемость кислорода, по крайней мере, 70 баррер/мм и представляет собой контактную линзу продолжительного ношения.

54. Офтальмологическая линза по п.1, отличающаяся тем, что она включает полимерный заполнитель и офтальмологически совместимое покрытие, которое является гидрофильным покрытием, причем указанное покрытие более гидрофильное, нежели заполнитель, указанный период продолжительного постоянного контакта составляет, по крайней мере, 7 дней, указанный заполнитель имеет коэффициент диффузии ионного потока выше, чем приблизительно 2,6х10-6 мм2/мин, модуль упругости при растяжении, равный 3 МПа или менее, и постоянную короткого времени релаксации более чем приблизительно 3,5 с, указанная линза имеет равновесную влагу на уровне приблизительно 10-30 мас.% при испытании в соответствии с методикой "массы", которая подробно раскрыта в описании, имеет проницаемость кислорода, по крайней мере, 70 баррер/мм, и представляет собой контактную линзу продолжительного ношения.

55. Офтальмологическая линза по п.1, отличающаяся тем, что она включает полимерный заполнитель и офтальмологически совместимую поверхность, которая является гидрофильным покрытием, причем указанное покрытие более гидрофильное, нежели заполнитель, указанный период продолжительного постоянного контакта составляет, по крайней мере, 7 дней, указанный заполнитель имеет коэффициент водопроницаемости в гидрогеле выше чем приблизительно 0,2х10-6 см2/с, модуль упругости при растяжении, равный 3 МПа или менее, и постоянную короткого времени релаксации более чем приблизительно 3,5 с, указанная линза имеет равновесную влагу на уровне приблизительно 10-30 мас.% при испытании в соответствии с методикой "массы", которая подробно описана в описании, имеет проницаемость кислорода, по крайней мере, 70 баррер/мм и представляет собой контактную линзу продолжительного ношения.

Текст