Способ лечения глазных расстройств

Формула / Реферат

1. Способ устранения или уменьшения размера агрегата макромолекул в глазу, предусматривающий введение терапевтически эффективного количества глазной композиции, состоящей из (а) нецитотоксичного хелатообразующего агента, содержащего по меньшей мере 2 отрицательно заряженных хелатообразующих атома, и (b) маскирующего заряд агента, содержащего по меньшей мере одну полярную группу и имеющего молекулярную массу менее чем 250, где молярное отношение маскирующего заряд агента к хелатообразующему агенту достаточно для обеспечения того, чтобы, по существу, все отрицательно заряженные хелатообразующие атомы были ассоциированы с полярной группой на маскирующем заряд агенте, при этом молярное отношение маскирующего заряд агента к хелатообразующему агенту находится в интервале от 2:1 до 12:1.

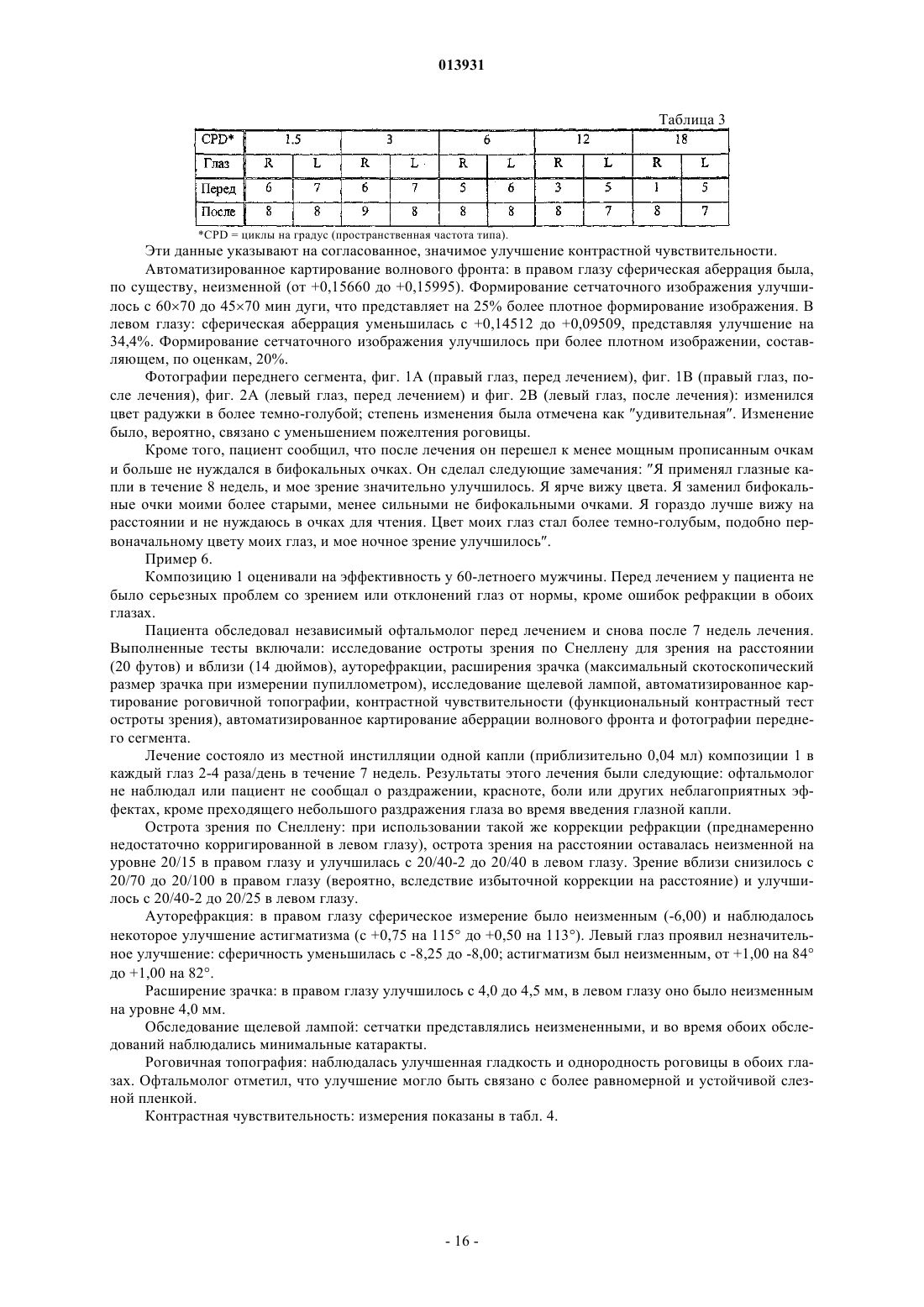

2. Способ по п.1, где нецитотоксичный хелатообразующий агент представляет собой основно-аддитивную соль поликислоты.

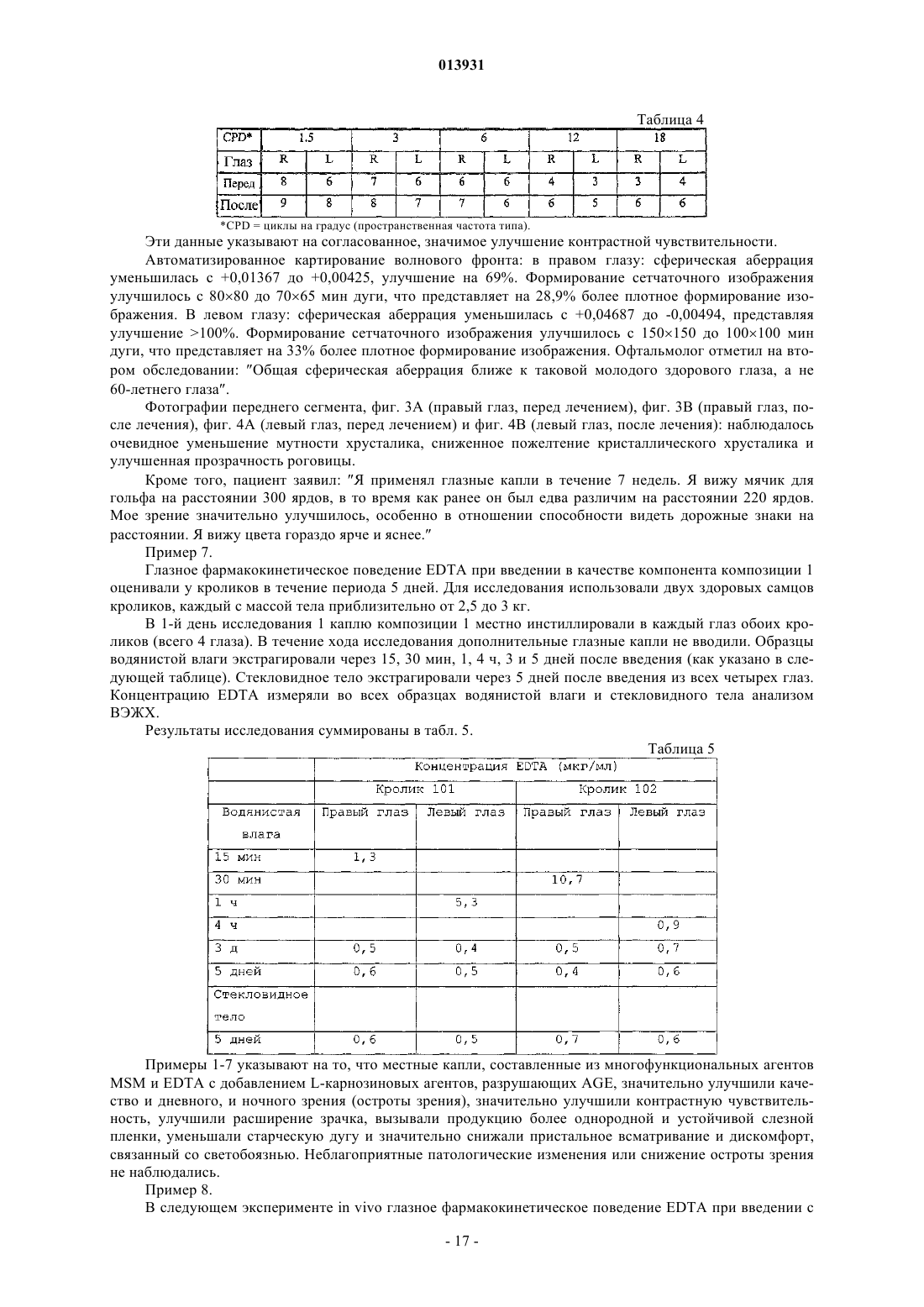

3. Способ по п.2, где поликислота выбрана из поликарбоновой кислоты, полисульфоновой кислоты и полифосфоновой кислоты.

4. Способ по п.3, где поликислота представляет собой поликарбоновую кислоту.

5. Способ по п.4, где основно-аддитивная соль представляет собой соль щелочного металла.

6. Способ по п.1, где маскирующий заряд агент содержит 2 полярные группы.

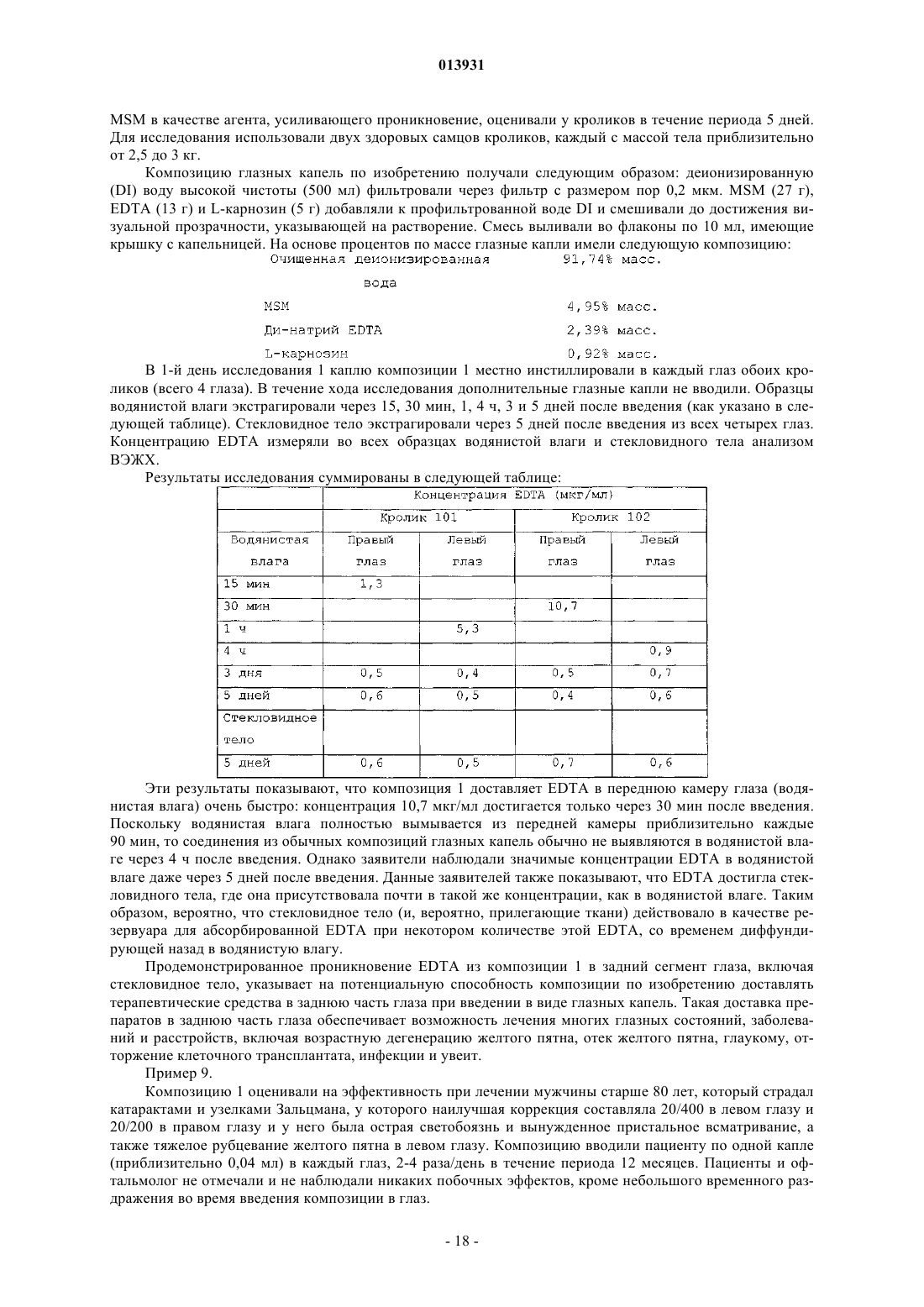

7. Способ по п.1, где по меньшей мере один атом в полярной группе представляет собой атом кислорода.

8. Способ по п.6, где по меньшей мере один атом в каждой полярной группе представляет собой атом кислорода.

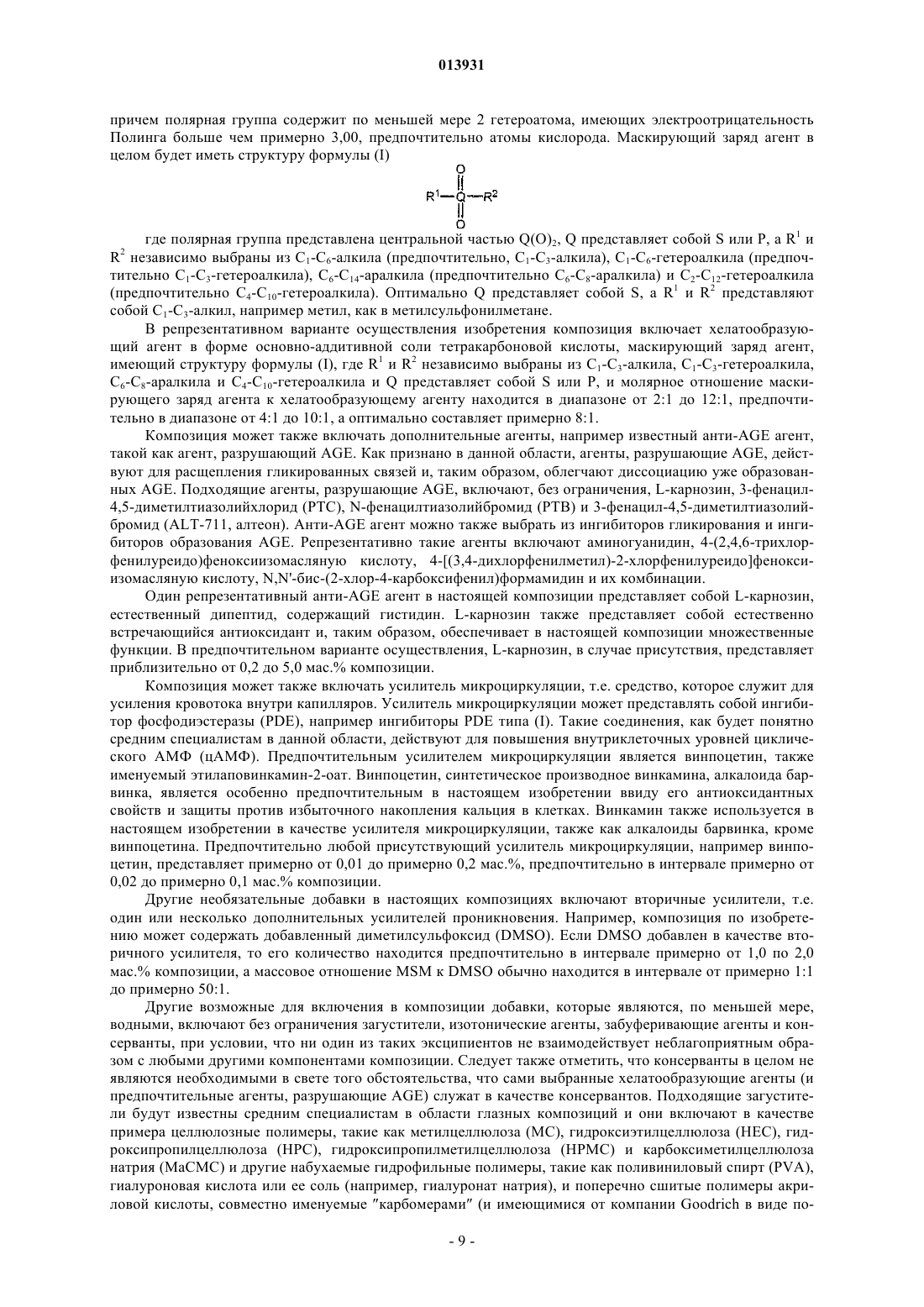

9. Способ по п.1, где хелатообразующий агент представляет собой основно-аддитивную соль тетракарбоновой кислоты, маскирующий заряд агент имеет структуру формулы (I)

![]()

где R1и R2 независимо выбраны из C1-C6-алкила, C1-C6-гетероалкила, C6-С14-аралкила, С2-С12-гетероалкила и Q представляет собой S или Р.

10. Способ по п.9, где молярное отношение маскирующего заряд агента к хелатообразующему агенту находится в интервале от 4:1 до 10:1.

11. Способ по п.10, где молярное отношение маскирующего заряд агента к хелатообразующему агенту составляет примерно 8:1.

12. Способ по п.1, где маскирующий заряд агент имеет молекулярную массу менее чем 125.

13. Способ по п.1, где композиция дополнительно содержит фармацевтически приемлемый носитель.

14. Способ по п.13, где носитель является водным.

15. Способ по п.13, где композиция вводится в форме глазных капель.

16. Способ по п.14, где композиция состоит, по существу, из хелатообразующего агента, маскирующего заряд агента и водного носителя.

17. Способ по п.1, где агрегат макромолекул включает конечные продукты поздних стадий гликирования.

18. Способ по п.1, где макромолекулы представляют собой пептидильные соединения.

19. Способ по п.18, где макромолекулы представляют собой белки.

20. Способ по п.18, где макромолекулы представляют собой липопротеины.

21. Способ по п.1, где макромолекулы представляют собой липиды.

22. Способ по п.1, где макромолекулы представляют собой полинуклеотиды.

23. Способ по п.1, где хелатообразующий агент составляет по меньшей мере 0,6 мас.% композиции.

24. Композиция для использования в офтальмологии, состоящая, по существу, из:

(а) нецитотоксичного хелатообразующего агента, содержащего по меньшей мере 2 отрицательно заряженных хелатообразующих атома;

(b) маскирующего заряд агента, содержащего по меньшей мере одну полярную группу и имеющего молекулярную массу менее чем 250, где молярное отношение маскирующего заряд агента к хелатообразующему агенту достаточно для обеспечения того, чтобы, по существу, все отрицательно заряженные хелатообразующие атомы были ассоциированы с полярной группой на маскирующем заряд агенте, при этом молярное отношение маскирующего заряд агента к хелатообразующему агенту находится в интервале от 2:1 до 12:1; и

(c) фармацевтически приемлемого водного носителя.

25. Композиция по п.24, где не цитотоксичный хелатообразующий агент представляет собой основно-аддитивную соль поликислоты.

26. Композиция по п.24, где поликислота выбрана из поликарбоновой кислоты, полисульфоновой кислоты и полифосфоновой кислоты.

27. Композиция по п.26, где поликислота представляет собой поликарбоновую кислоту.

28. Композиция по п.27, где основно-аддитивная соль представляет собой соль щелочного металла.

29. Композиция по п.24, где маскирующий заряд агент содержит 2 полярные группы.

30. Композиция по п.24, где по меньшей мере один атом в полярной группе представляет собой атом кислорода.

31. Композиция по п.29, где по меньшей мере один атом в каждой полярной группе представляет собой атом кислорода.

32. Композиция по п.24, где хелатообразующий агент представляет собой основно-аддитивную соль тетракарбоновой кислоты, маскирующий заряд агент имеет структуру формулы (I)

где R1и R2 независимо выбраны из C1-C6-алкила, C1-C6-гетероалкила, C6-C14-аралкила, C2-C12-гетероалкила и Q представляет собой S или Р.

33. Композиция по п.32, где молярное отношение маскирующего заряд агента к хелатообразующему агенту находится в интервале от 4:1 до 10:1.

34. Композиция по п.33, где молярное отношение маскирующего заряд агента к хелатообразующему агенту составляет примерно 8:1.

35. Композиция по п.24, где маскирующий заряд агент имеет молекулярную массу менее чем 125.

36. Композиция по п.24, где носитель является водным.

37. Композиция по п.36, где композиция состоит, по существу, из хелатообразующего агента, маскирующего заряд агента и водного носителя.

38. Композиция по п.24, где агрегат макромолекул включает конечные продукты поздних стадий гликирования.

39. Композиция по п.24, где макромолекулы представляют собой пептидильные соединения.

40. Композиция по п.39, где макромолекулы представляют собой белки.

41. Композиция по п.39, где макромолекулы представляют собой липопротеины.

42. Композиция по п.24, где макромолекулы представляют собой липиды.

43. Композиция по п.24, где макромолекулы представляют собой полинуклеотиды.

44. Композиция по п.36, где композиция, кроме того, включает офтальмологически активное средство.

45. Композиция по п.24, где хелатообразующий агент составляет по меньшей мере 0,6 мас.% композиции.

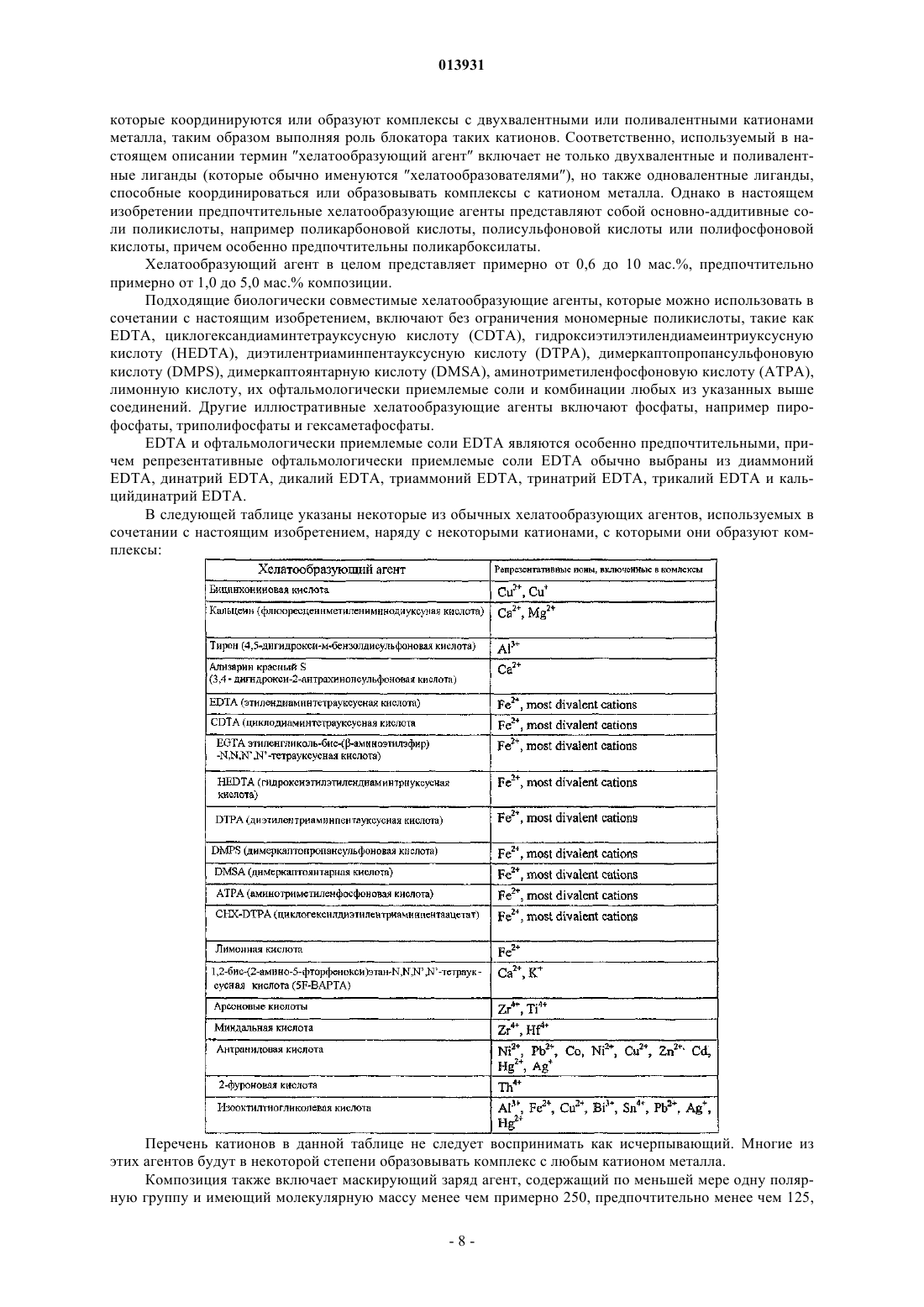

Текст