Смешанные кристаллы ципродинила

Номер патента: 21892

Опубликовано: 30.09.2015

Авторы: Окерой Кристер Бьорн, Бертон Ребекка Клер, Форрест Джеймс Оуэн, Джордж Нил

Формула / Реферат

1. Смешанный кристалл, включающий ципродинил, и соединение, формирующее смешанный кристалл, которое имеет по меньшей мере одну имидную и/или оксимную функциональную группу, где соединение, формирующее смешанный кристалл, выбрано из группы, состоящей из пиромеллитового диимида, диоксима терефталальдегида, диметилглиоксима, 2,3-нафталиндикарбоксимида, 2-гидроксиимино-2-фенилацетонитрила и фталимида.

2. Смешанный кристалл по п.1, где соединением, формирующим смешанный кристалл, является пиромеллитовый диимид.

3. Смешанный кристалл по п.2, где параметры элементарной ячейки имеют следующие значения:

длины ячейки (Å): а=5,4584(9), b=17,189(3), с=16,918(3);

углы ячейки (°): α=90,00, β=94,973(6), γ=90,00;

объем (Å3): 1581,35.

4. Смешанный кристалл по п.2, имеющий порошковую рентгенограмму, выраженную через значения угла 2θ, где порошковая рентгенограмма включает по меньшей мере три значения угла 2θ, выбранных из группы, включающей (а) 7,3±0,2, 10,5±0,2, 11,7±0,2, 18,3±0,2, 21,4±0,2, 26,8±0,2, 28,0±0,2 и 30,2±0,2 или (b) 7,2±0,2, 10,3±0,2, 11,5±0,2, 16,4±0,2, 16,7±0,2, 19,2±0,2, 20,1±0,2, 23,6±0,2 и 23,9±0,2.

5. Смешанный кристалл по п.1, где соединением, формирующим смешанный кристалл, является диоксим терефталальдегида.

6. Смешанный кристалл по п.5, где параметры элементарной ячейки имеют следующие значения:

длины ячейки (Å): а=40,859(3), b=5,0750(4), с=15,7686(11);

углы ячейки (°): α=90,00, β=100,4370(10), γ=90,00;

объем (Å3): 3215,67.

7. Смешанный кристалл по п.5, имеющий порошковую рентгенограмму, выраженную через значения угла 2θ, где порошковая рентгенограмма включает по меньшей мере три значения угла 2θ, выбранных из группы, включающей (а) 4,4±0,2, 8,8±0,2, 11,4±0,2, 12,9±0,2, 17,7±0,2, 19,0±0,2, 19,2±0,2, 20,9±0,2, 24,4±0,2, 24,6±0,2, 25,7±0,2 и 28,7±0,2 или (b) 4,3±0,2, 8,9±0,2, 12,9±0,2, 17,6±0,2, 19,0±0,2, 19,3±0,2, 20,9±0,2, 22,3±0,2, 24,4±0,2 и 26,6±0,2.

8. Смешанный кристалл по п.1, где соединением, формирующим смешанный кристалл, является диметилглиоксим.

9. Смешанный кристалл по п.8, где параметры элементарной ячейки имеют следующие значения:

длины ячейки (Å): а=7,7768(9), b=18,376(2), с=21,162(2);

углы ячейки (°): α=90,00, β=90,00, γ=90,00;

объем (Å3): 3024,19.

10. Смешанный кристалл по п.8, имеющий порошковую рентгенограмму, выраженную через значения угла 2θ, где порошковая рентгенограмма включает по меньшей мере три значения угла 2θ, выбранных из группы, включающей (а) 8,4±0,2, 9,6±0,2, 10,5±0,2, 12,7±0,2, 13,0±0,2, 15,8±0,2, 18,9±0,2, 20,9±0,2, 25,8±0,2 и 31,4±0,2 или (b) 8,3±0,2, 10,4±0,2, 12,8±0,2, 16,7±0,2, 16,9±0,2, 20,6±0,2, 22,2±0,2, 24,8±0,2, 25,6±0,2 и 30,9±0,2.

11. Смешанный кристалл по п.1, где соединением, формирующим смешанный кристалл, является 2,3-нафталиндикарбоксимид.

12. Смешанный кристалл по п.11, где параметры элементарной ячейки имеют следующие значения:

длины ячейки (Å): а=48,549(8), b=5,6000(9), с=16,205(3);

углы ячейки (°): α=90,00, β=107,122(2), γ=90,00;

объем (Å3): 4210,46.

13. Смешанный кристалл по п.11, имеющий порошковую рентгенограмму, выраженную через значения угла 2θ, где порошковая рентгенограмма включает по меньшей мере три значения угла 2θ, выбранных из группы, включающей 15,3±0,2, 16,0±0,2, 19,2±0,2, 21,3±0,2, 22,0±0,2, 23,9±0,2, 24,4±0,2 и 25,4±0,2.

14. Смешанный кристалл по п.1, где соединением, формирующим смешанный кристалл, является 2-гидроксиимино-2-фенилацетонитрил.

15. Смешанный кристалл по п.14, имеющий порошковую рентгенограмму, выраженную через значения угла 2θ, где порошковая рентгенограмма включает по меньшей мере три значения угла 2θ, выбранных из группы, включающей 7,5±0,2, 10,7±0,2, 13,8±0,2, 19,1±0,2, 21,4±0,2, 23,8±0,2, 27,7±0,2 и 30,9±0,2.

16. Смешанный кристалл по п.1, где соединением, формирующим смешанный кристалл, является фталимид.

17. Смешанный кристалл по п.16, имеющий порошковую рентгенограмму, выраженную через значения угла 2θ, где порошковая рентгенограмма включает по меньшей мере три значения угла 2θ, выбранных из группы, включающей 7,6±0,2, 11,9±0,2, 13,7±0,2, 19,0±0,2, 20,6±0,2, 21,3±0,2, 22,2±0,2, 24,2±0,2, 24,5±0,2 и 25,5±0,2.

18. Способ получения смешанного кристалла по любому из пп.1-17, включающий:

а) измельчение, нагревание или приведение в контакт в растворе ципродинила с соединением, формирующим смешанный кристалл, в условиях кристаллизации так, чтобы сформировать твердую фазу; и

b) выделение смешанных кристаллов, состоящих из ципродинила и соединения, формирующего смешанный кристалл.

19. Фунгицидная композиция, включающая смешанный кристалл по любому из пп.1-17.

20. Композиция по п.19, которая является агрохимической композицией.

21. Способ предупреждения или борьбы с микозом на растениях, состоящий из обработки растения фунгицидно эффективным количеством композиции по п.19 или 20.

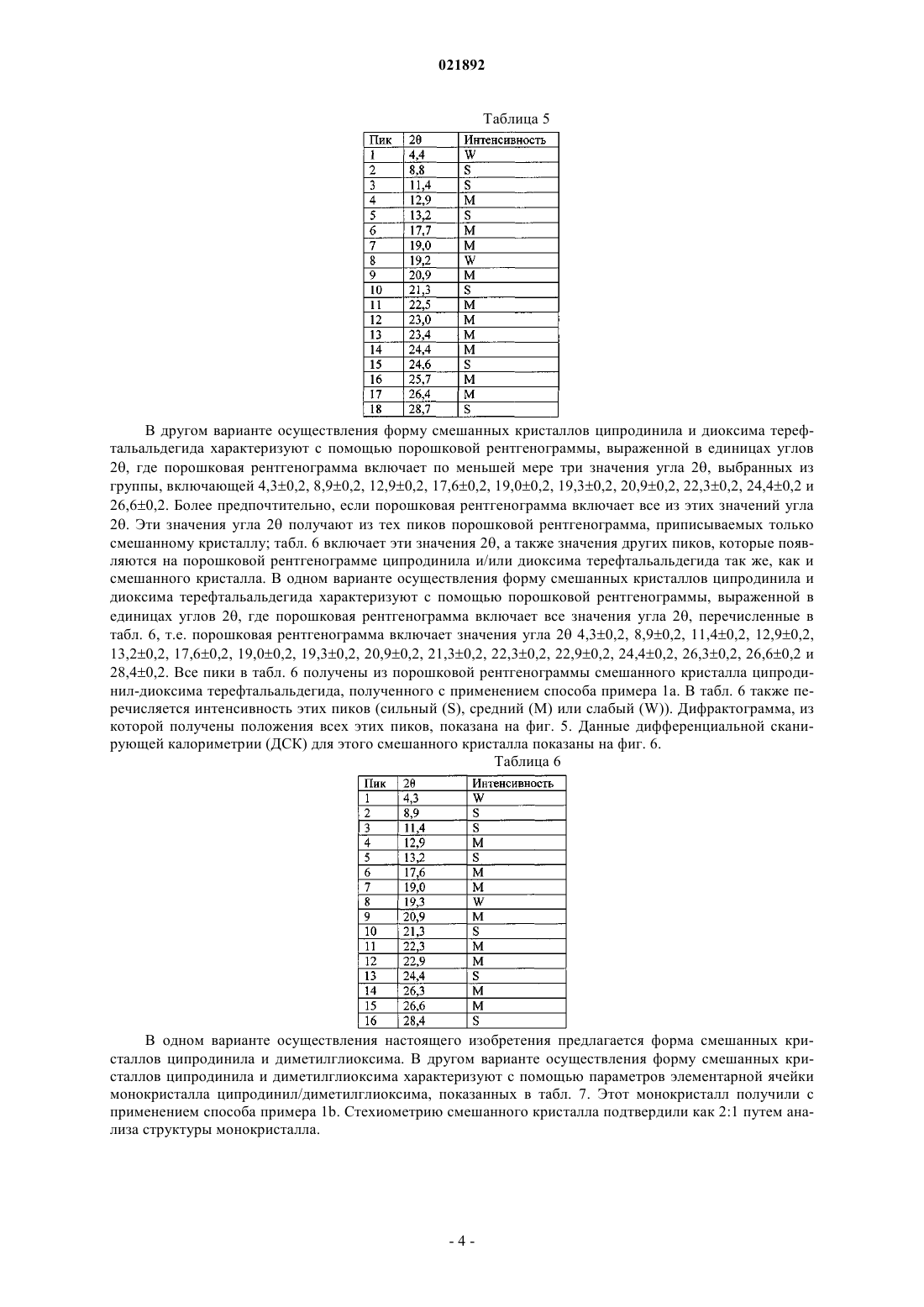

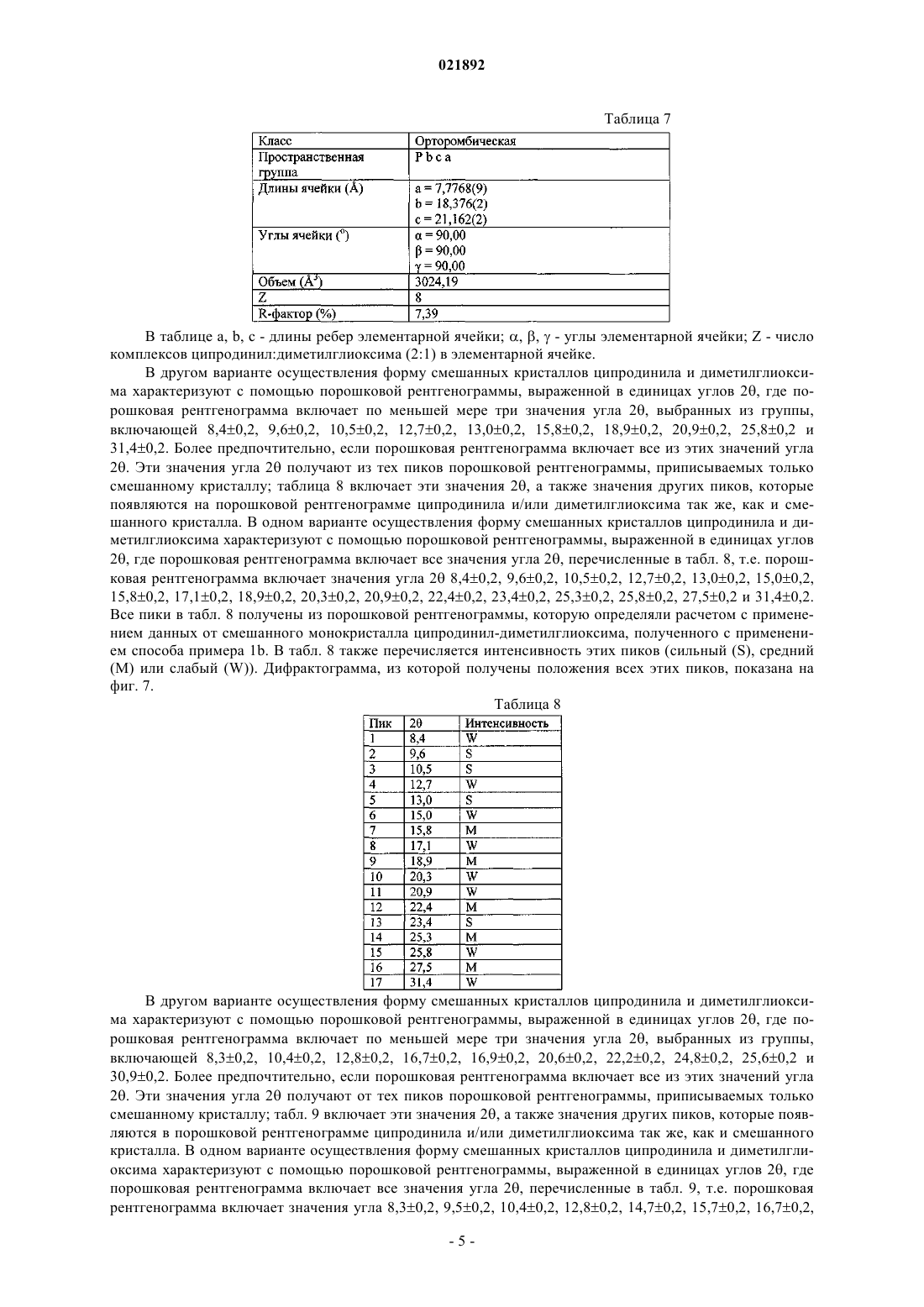

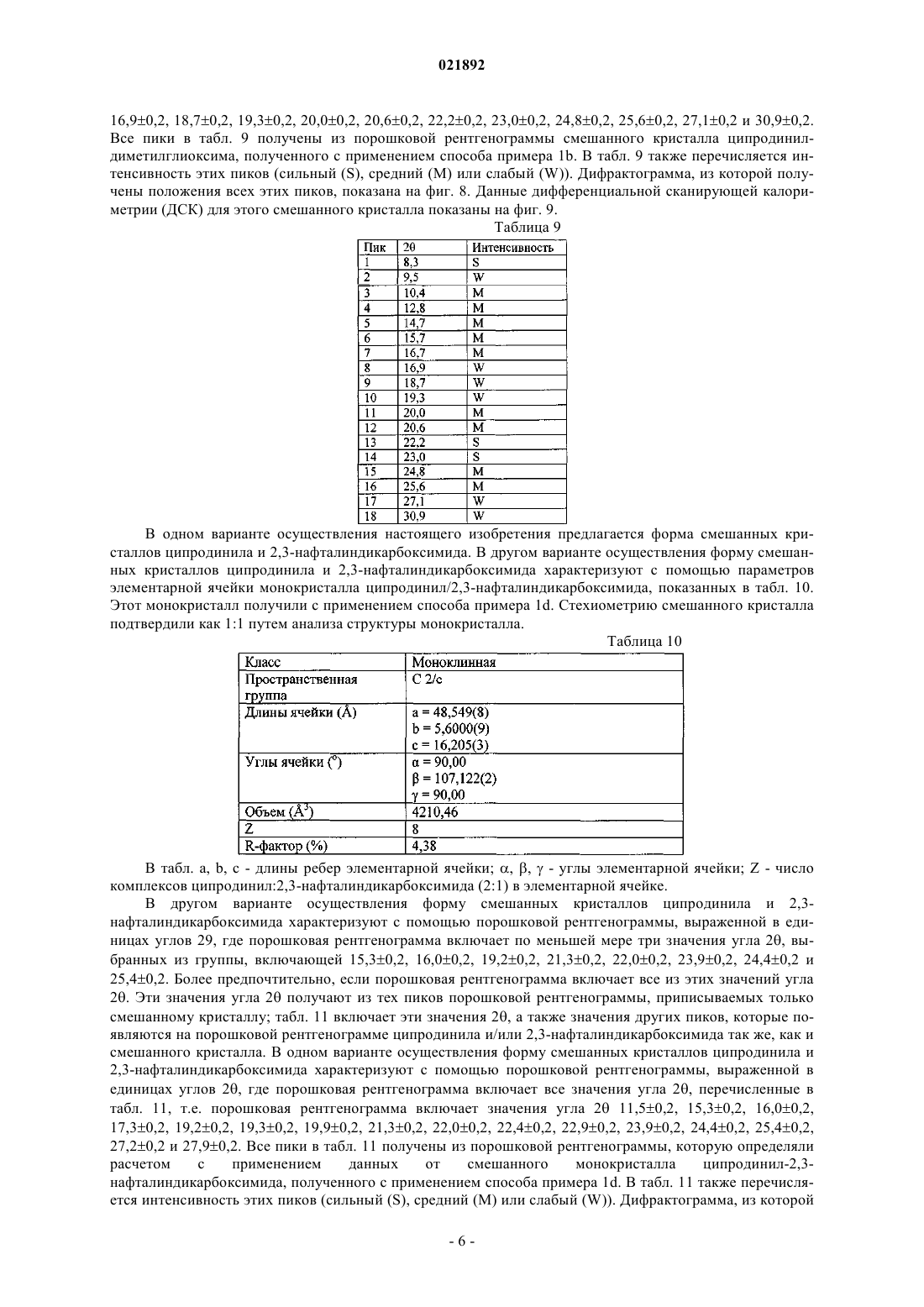

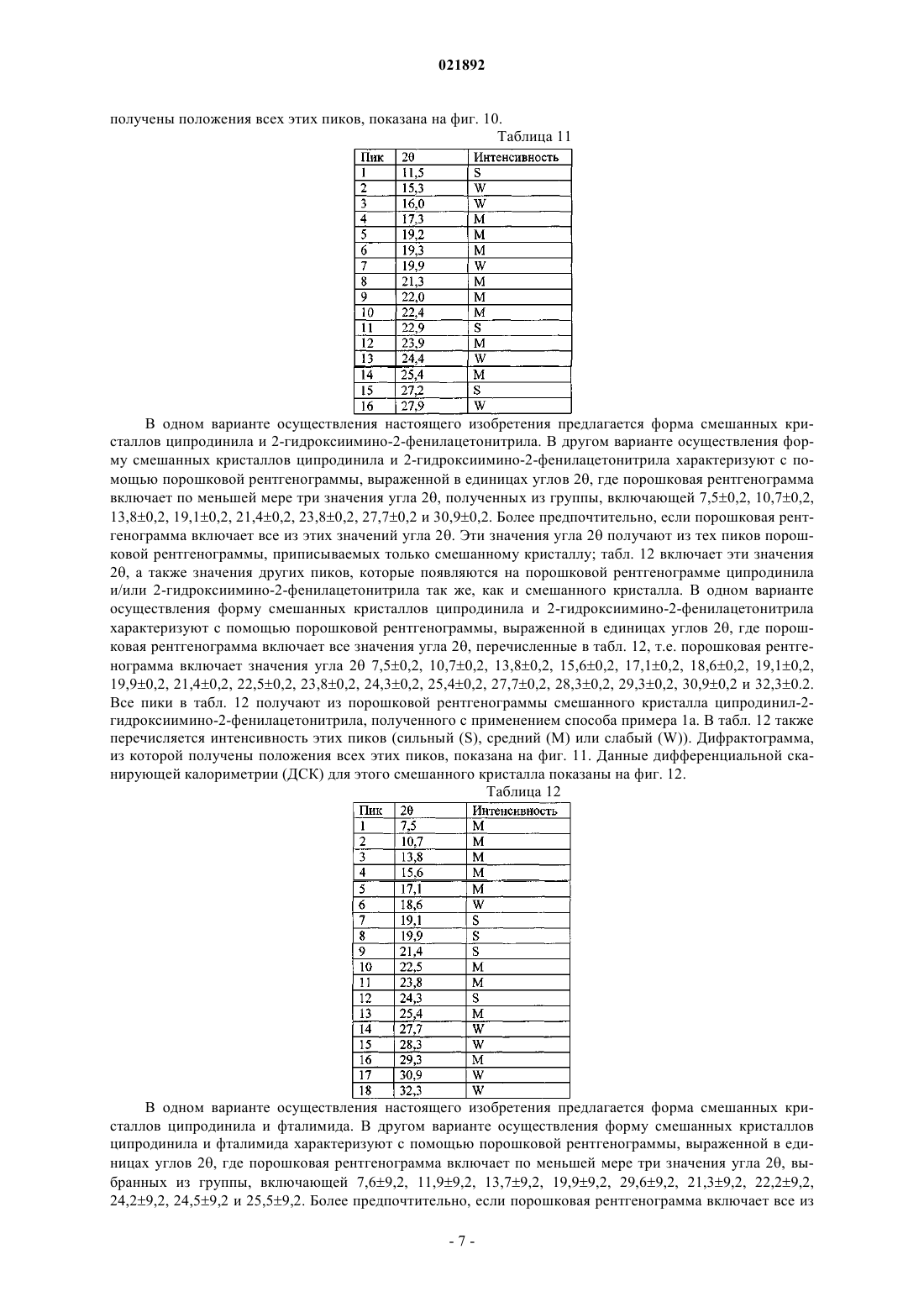

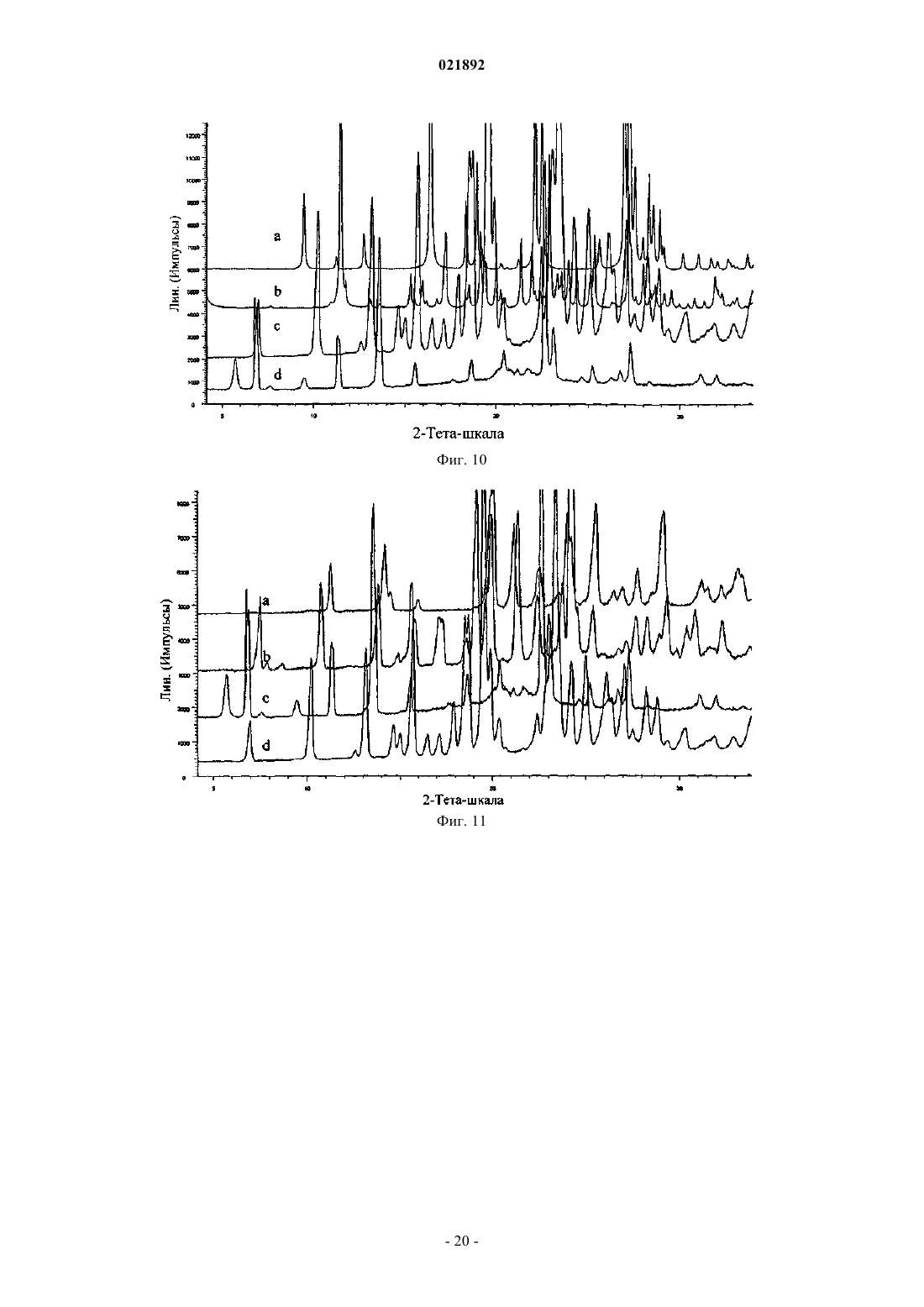

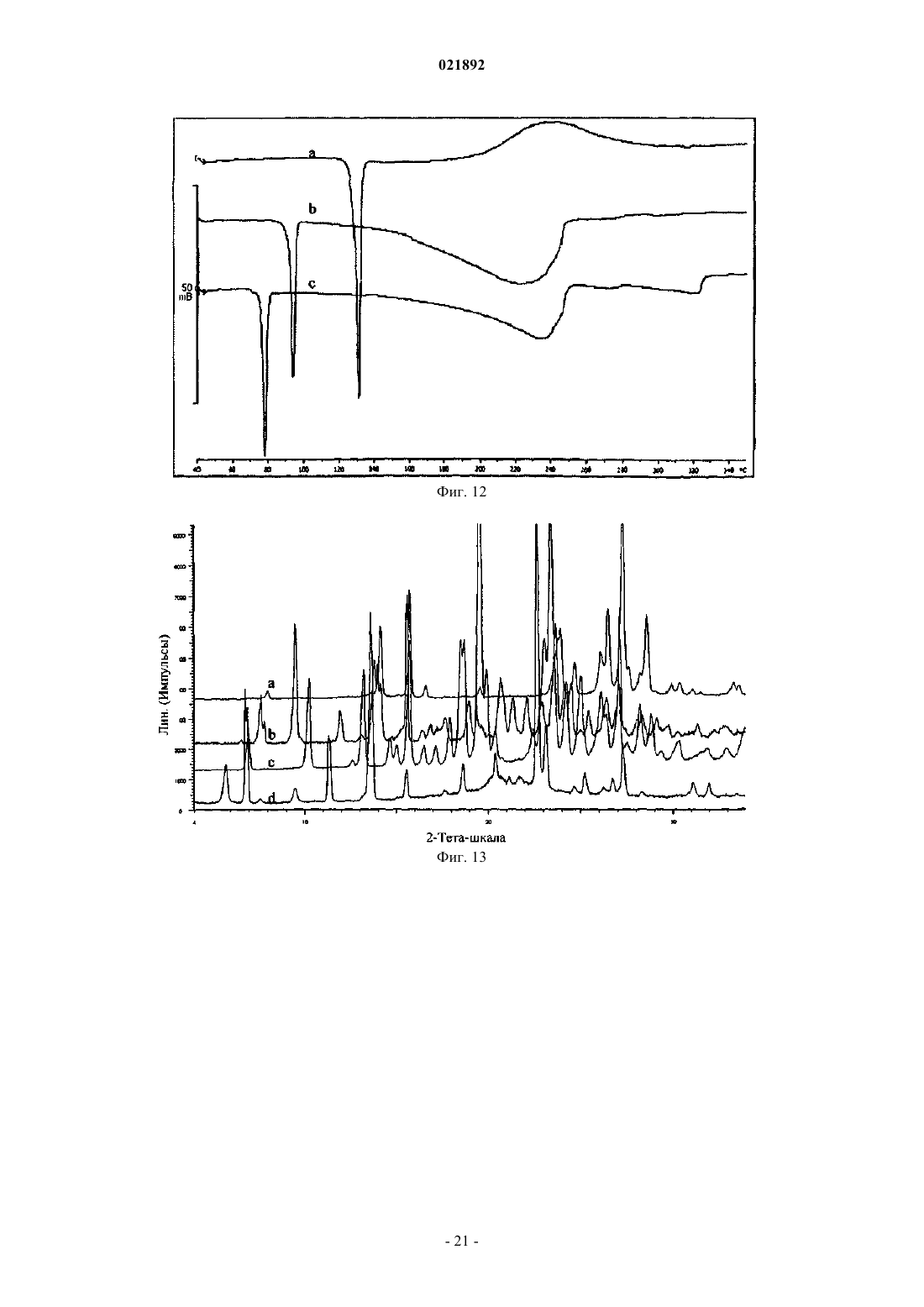

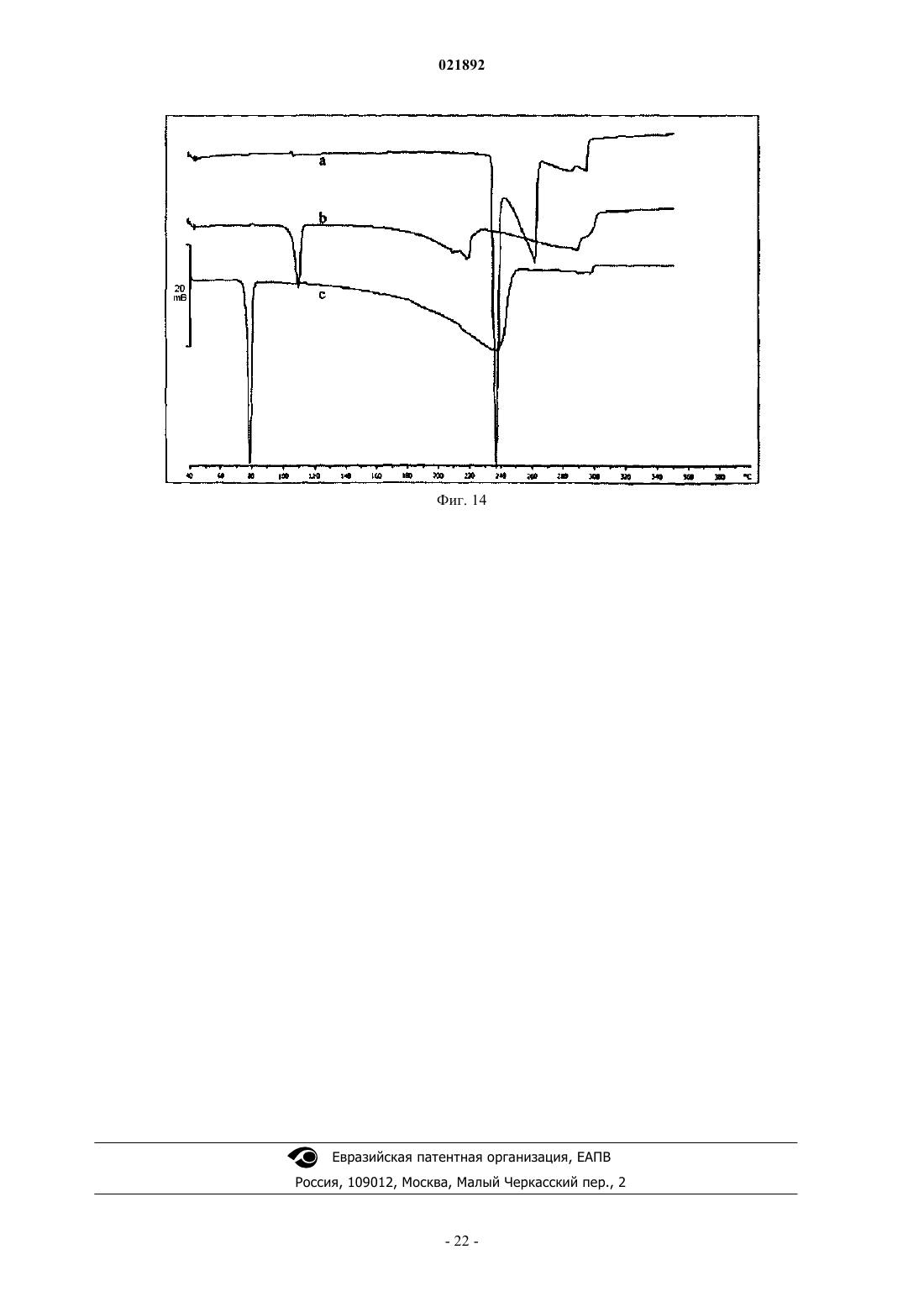

Текст

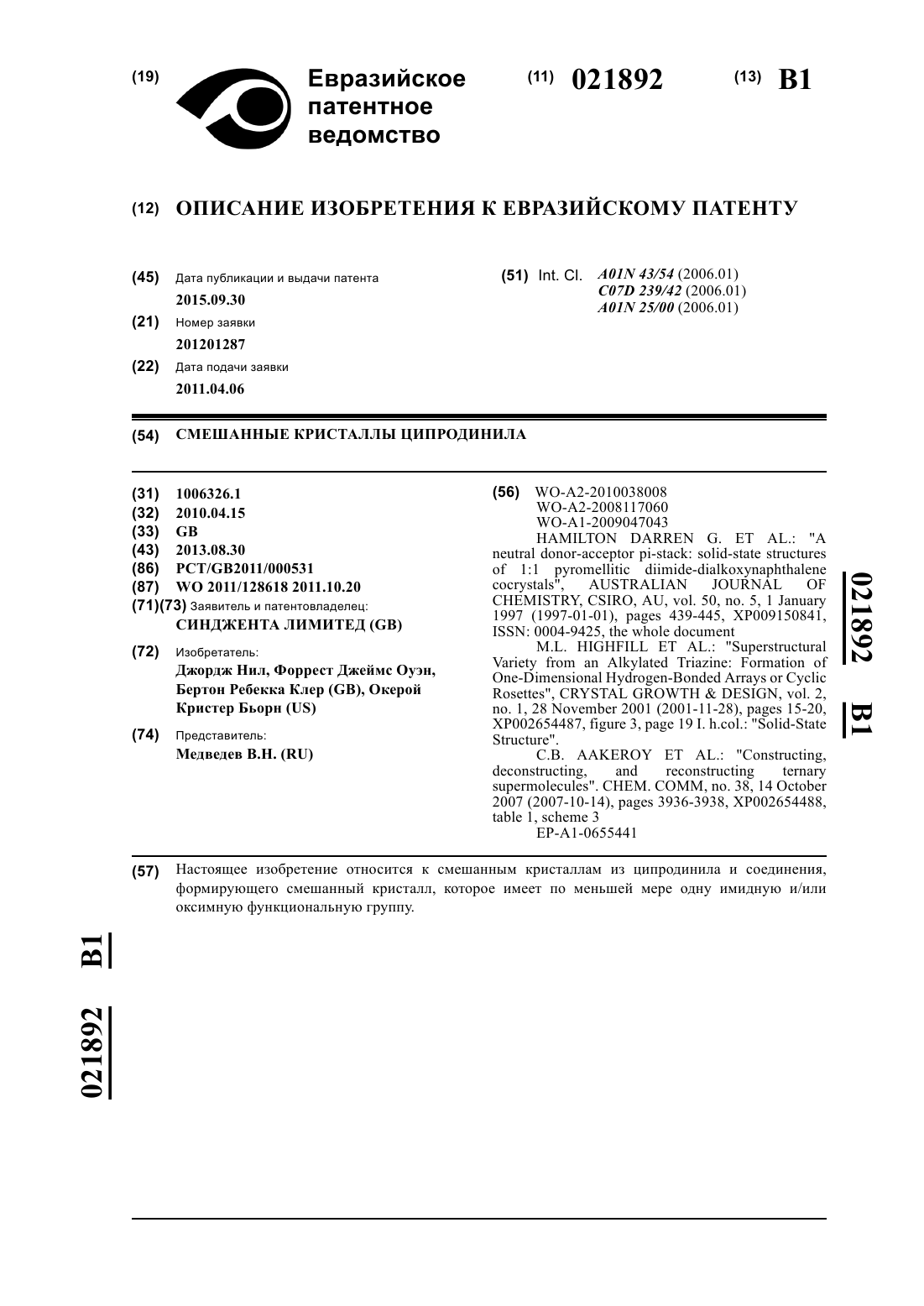

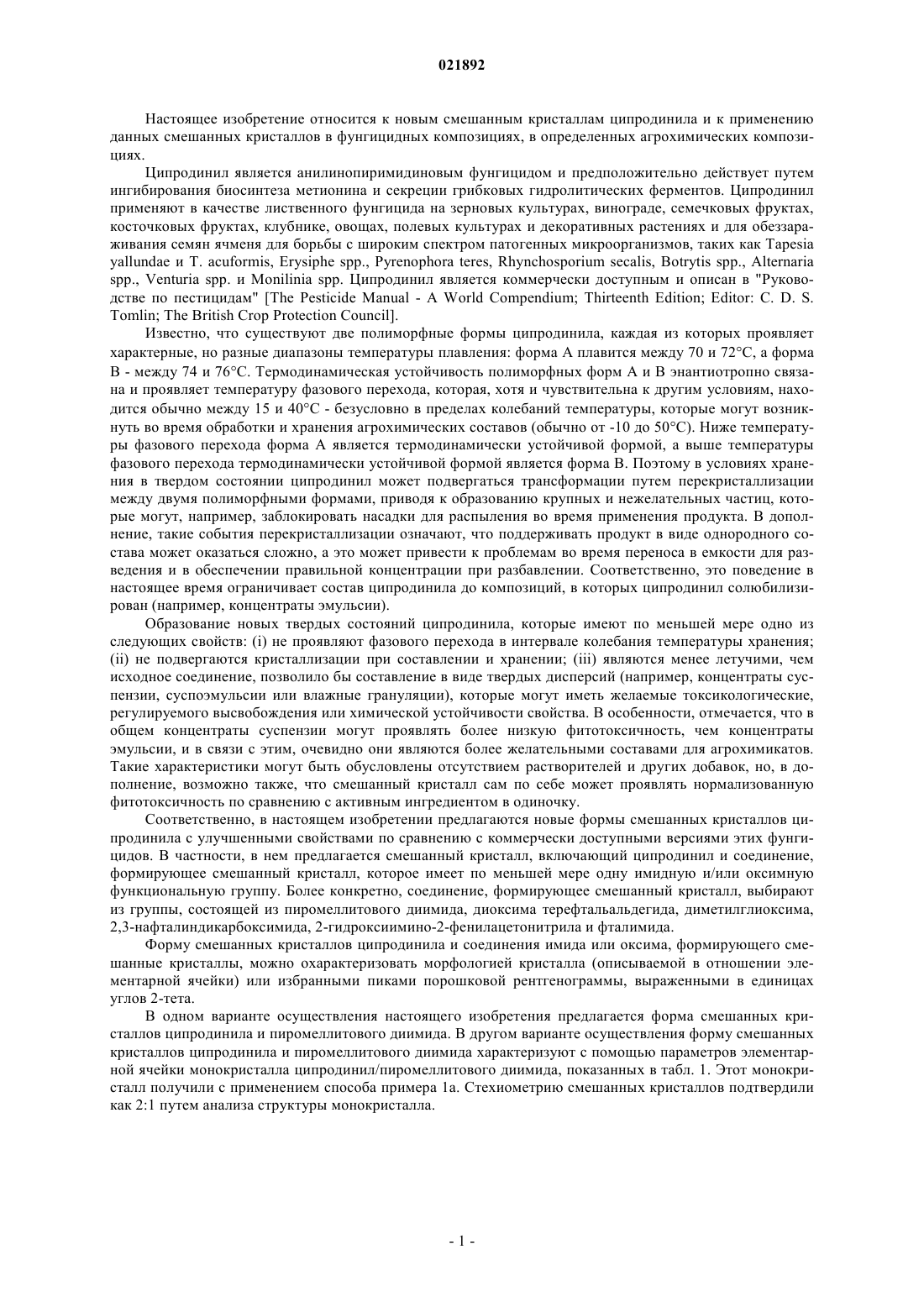

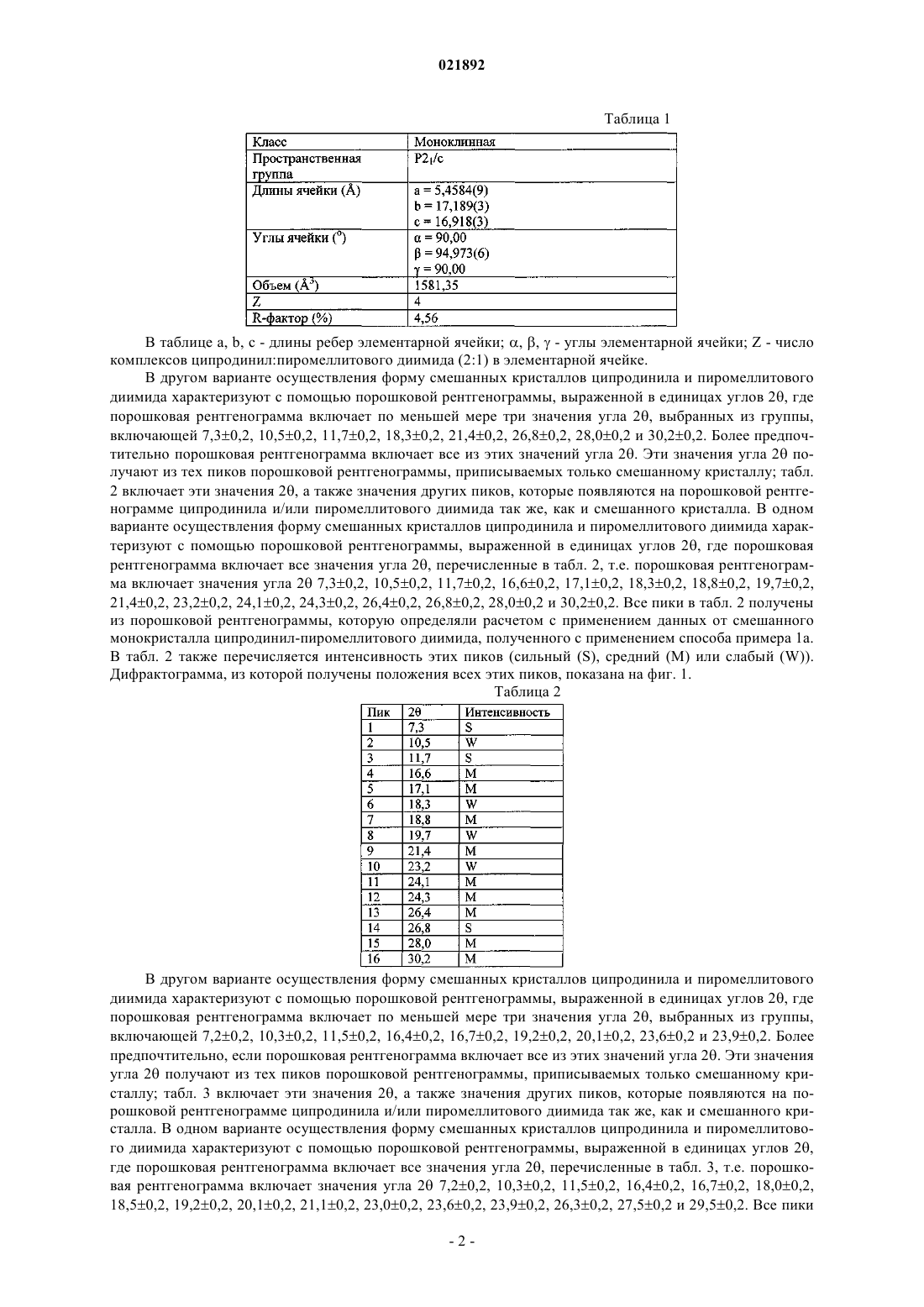

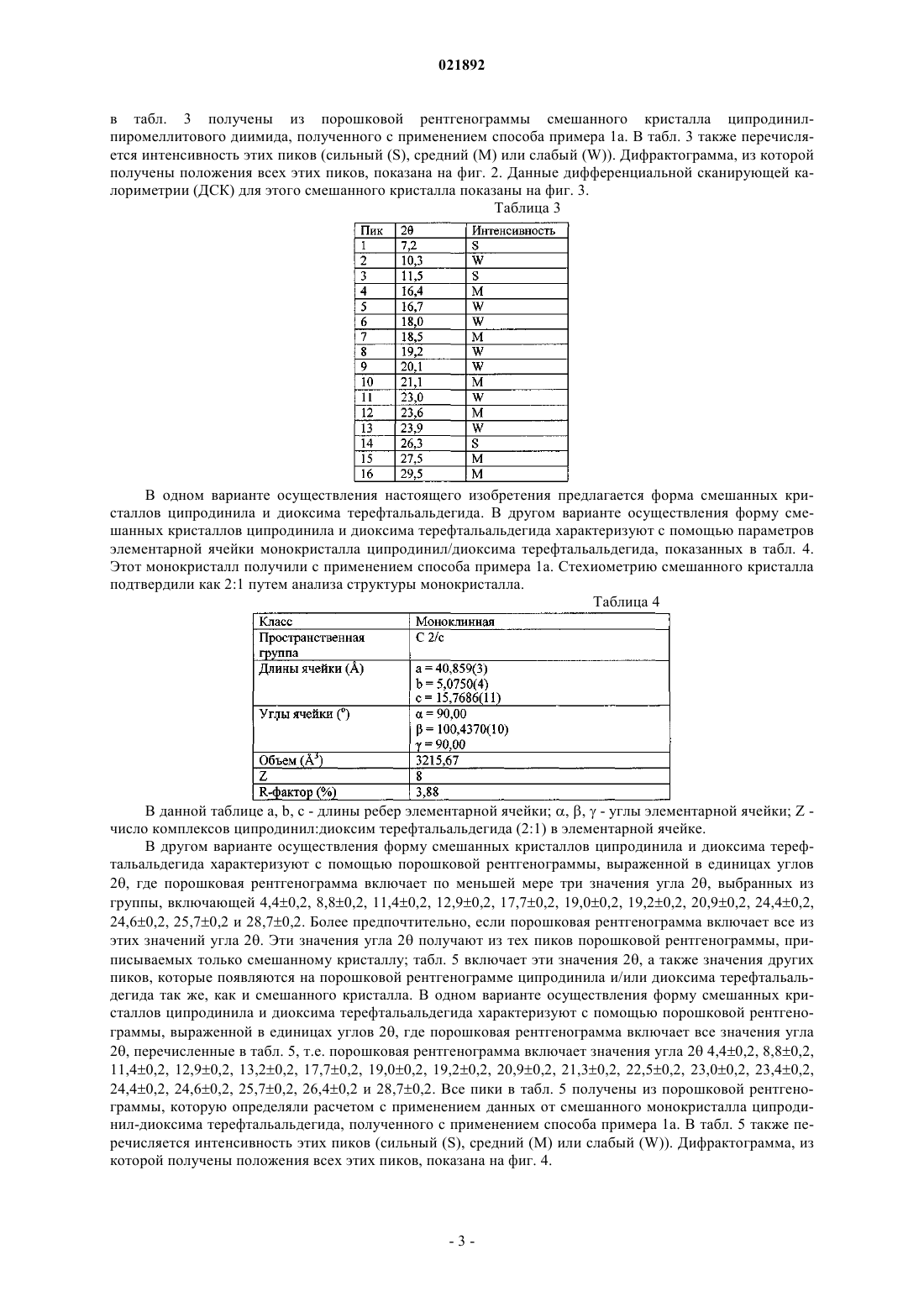

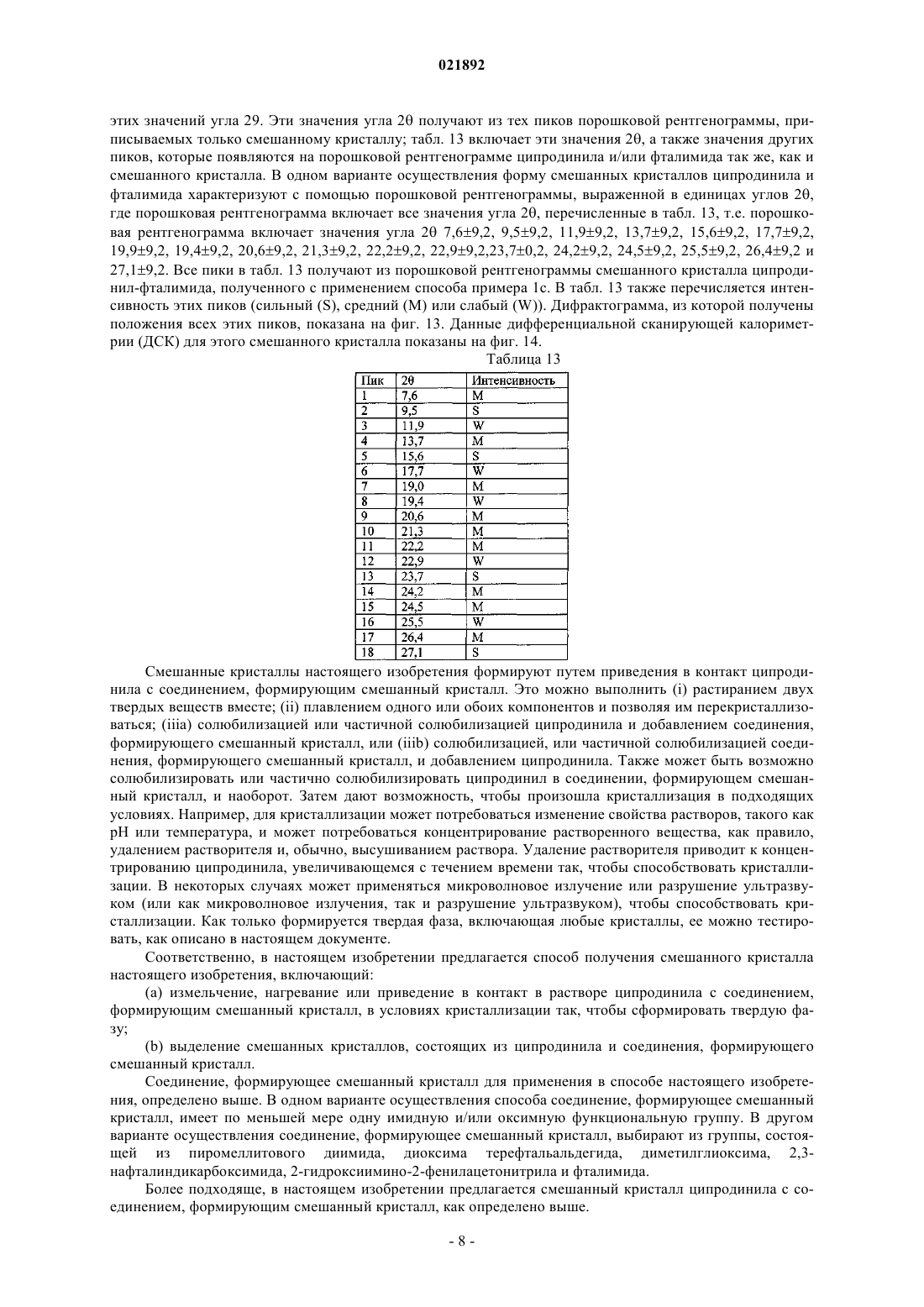

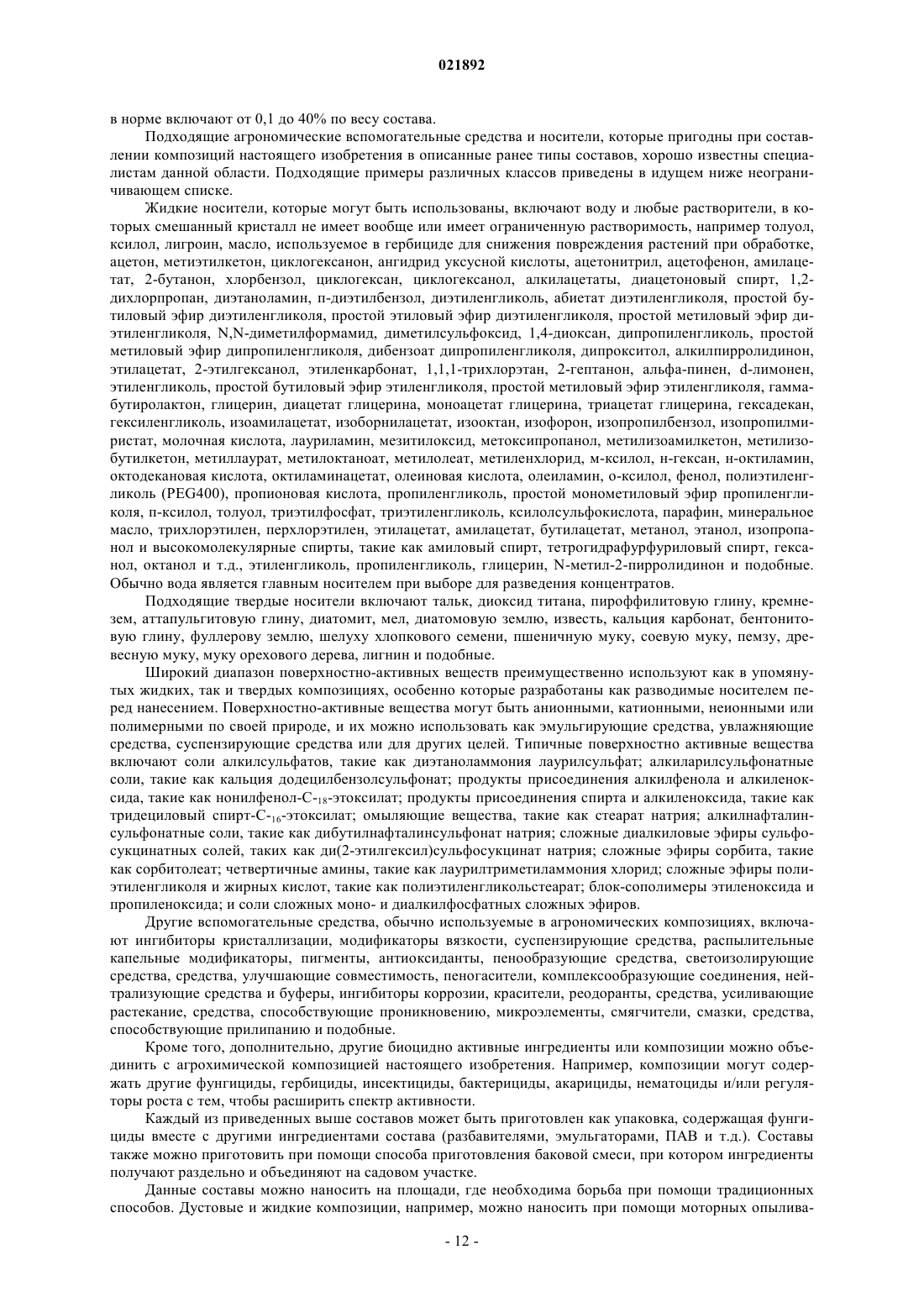

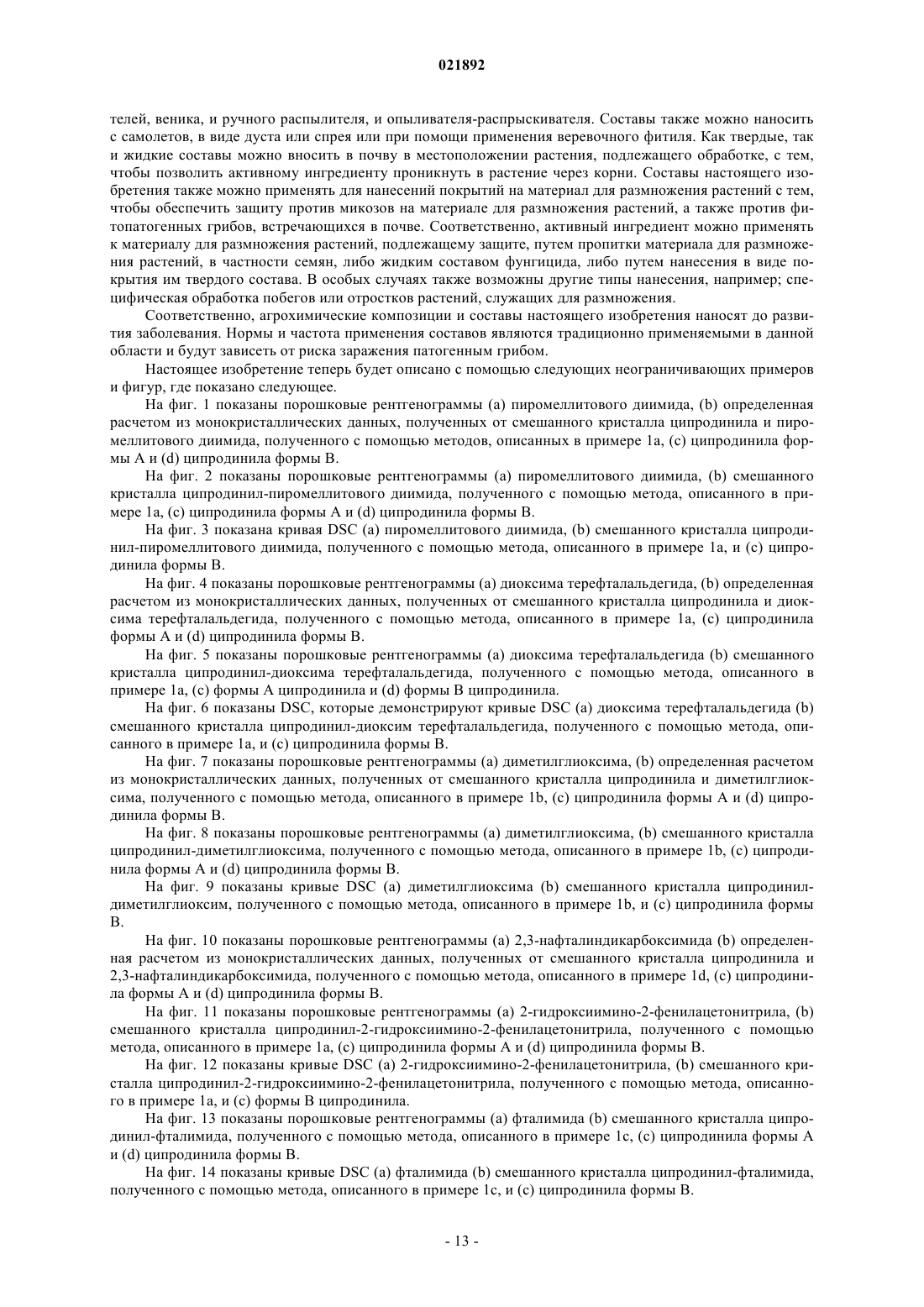

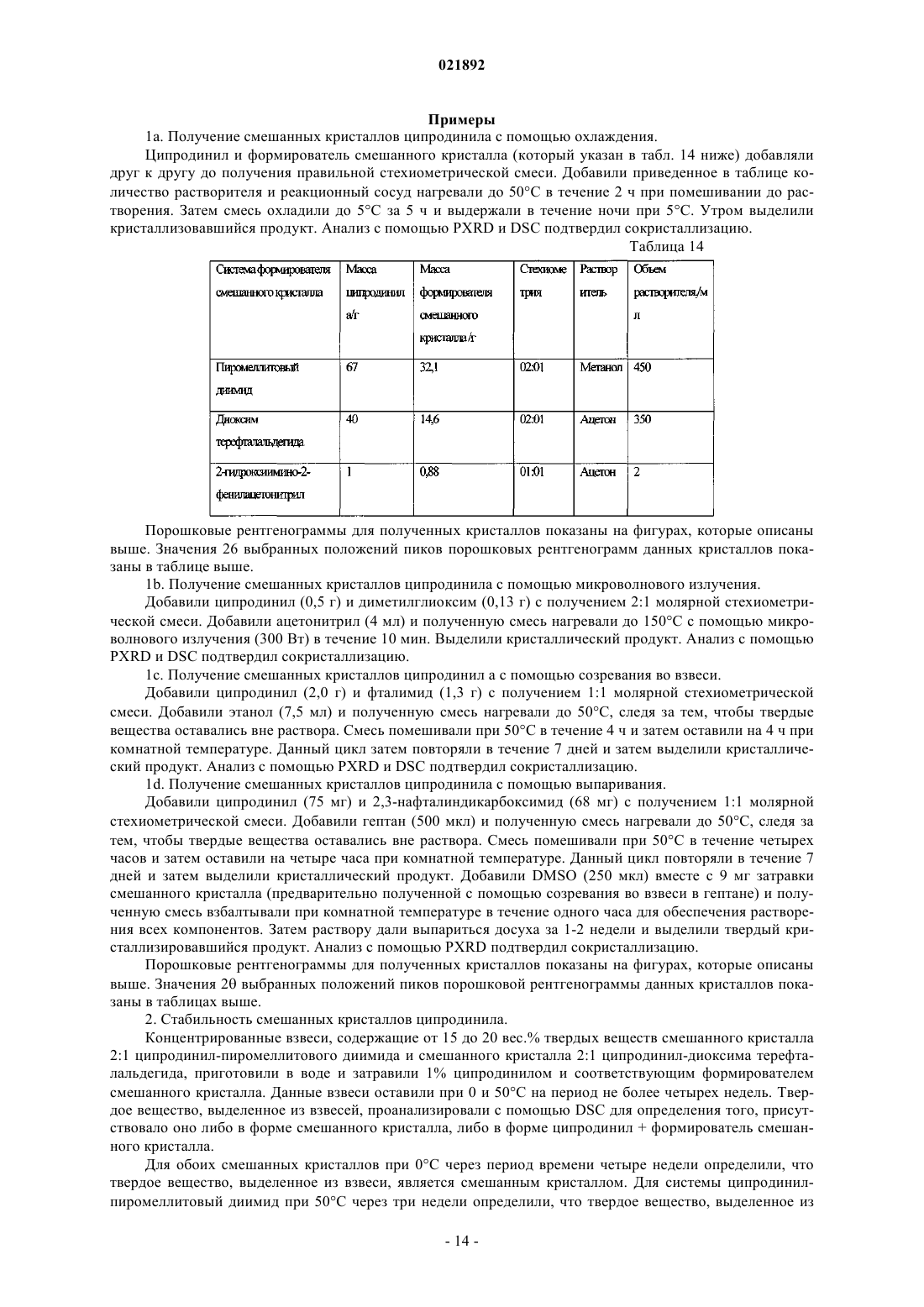

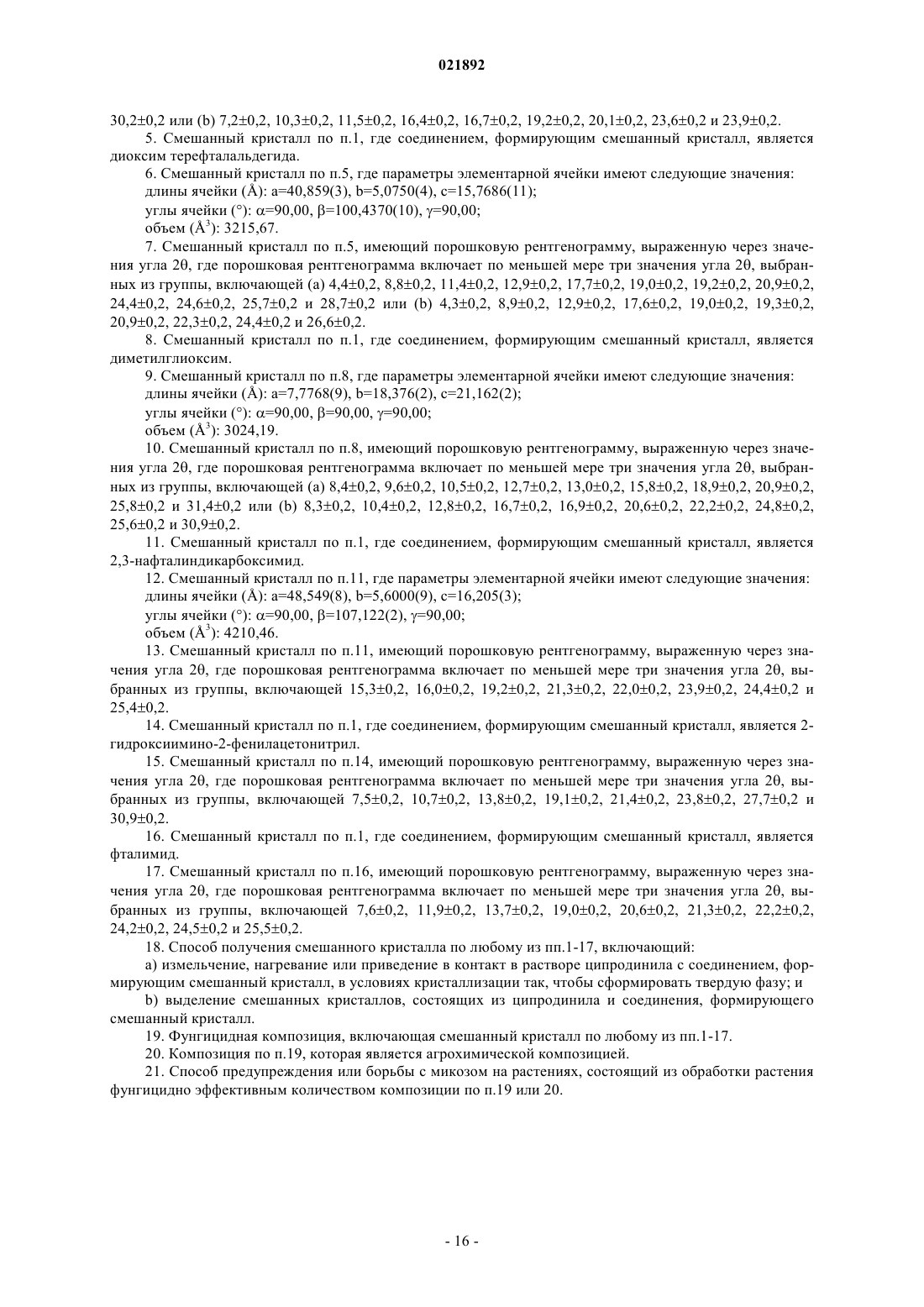

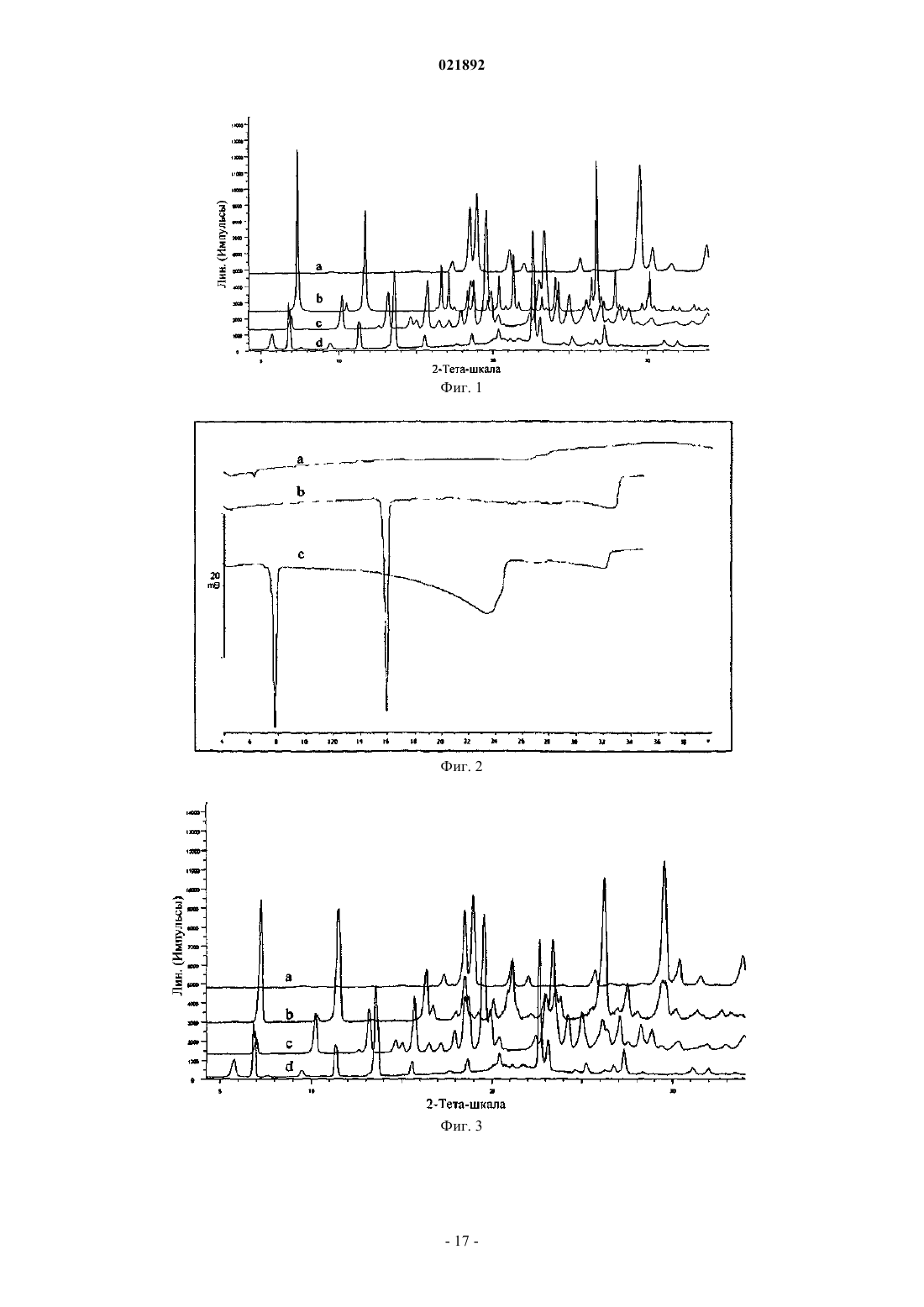

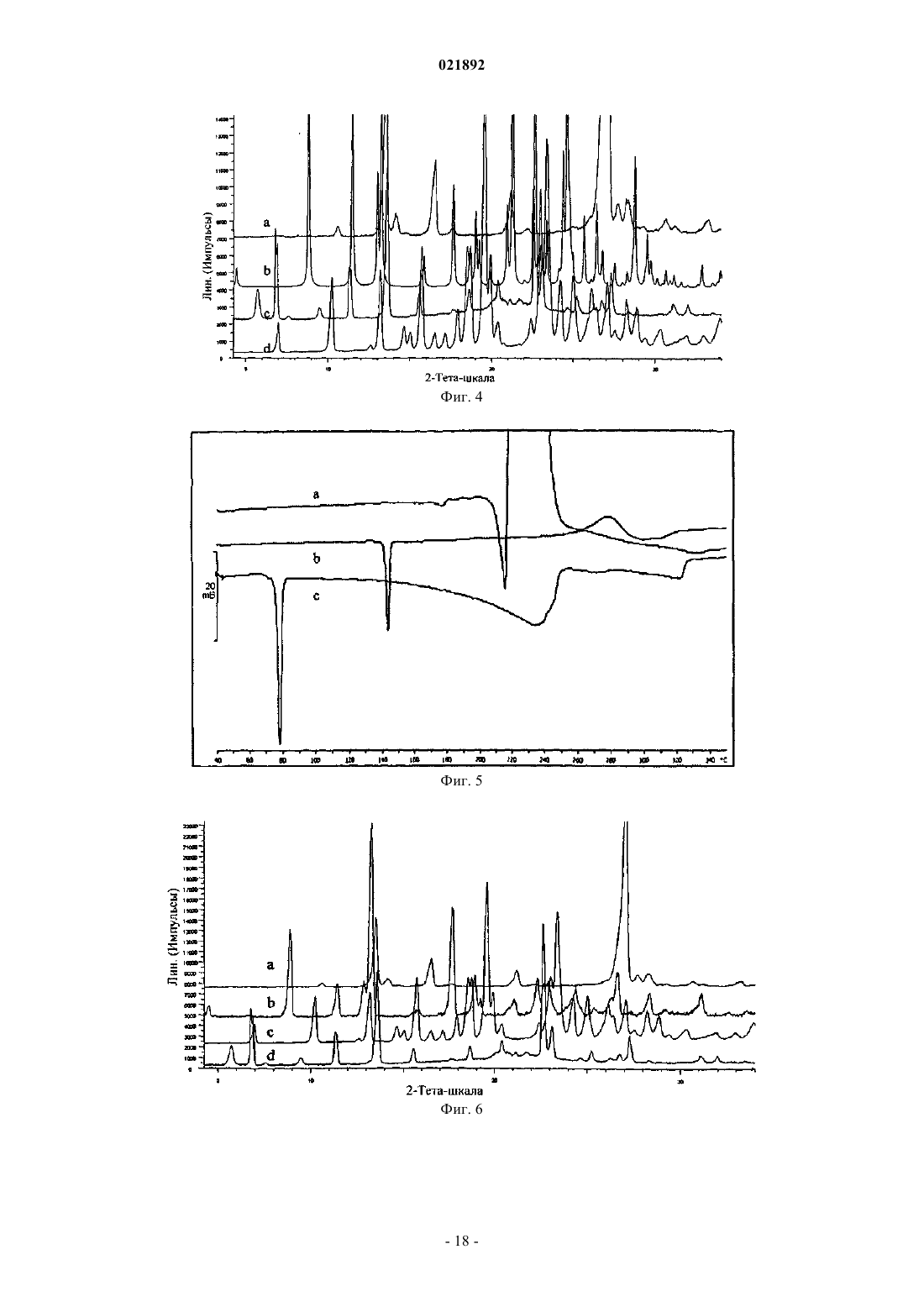

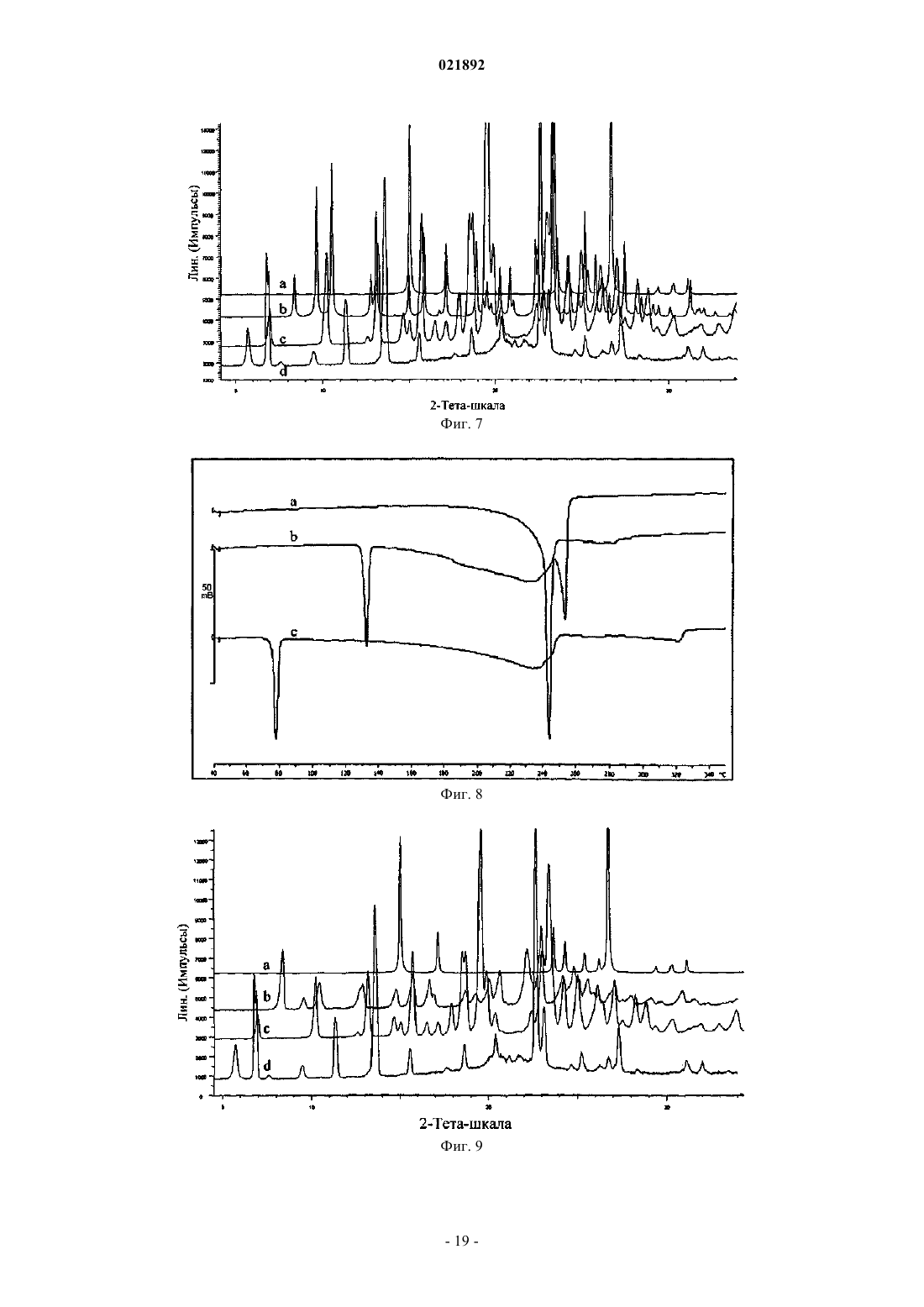

Настоящее изобретение относится к смешанным кристаллам из ципродинила и соединения,формирующего смешанный кристалл, которое имеет по меньшей мере одну имидную и/или оксимную функциональную группу. Джордж Нил, Форрест Джеймс Оуэн,Бертон Ребекка Клер (GB), Окерой Кристер Бьорн (US) Медведев В.Н. (RU) Настоящее изобретение относится к новым смешанным кристаллам ципродинила и к применению данных смешанных кристаллов в фунгицидных композициях, в определенных агрохимических композициях. Ципродинил является анилинопиримидиновым фунгицидом и предположительно действует путем ингибирования биосинтеза метионина и секреции грибковых гидролитических ферментов. Ципродинил применяют в качестве лиственного фунгицида на зерновых культурах, винограде, семечковых фруктах,косточковых фруктах, клубнике, овощах, полевых культурах и декоративных растениях и для обеззараживания семян ячменя для борьбы с широким спектром патогенных микроорганизмов, таких как Tapesiaspp., Venturia spp. и Monilinia spp. Ципродинил является коммерчески доступным и описан в "Руководстве по пестицидам" [The Pesticide Manual - A World Compendium; Thirteenth Edition; Editor: С. D. S.Tomlin; The British Crop Protection Council]. Известно, что существуют две полиморфные формы ципродинила, каждая из которых проявляет характерные, но разные диапазоны температуры плавления: форма А плавится между 70 и 72 С, а форма В - между 74 и 76 С. Термодинамическая устойчивость полиморфных форм А и В энантиотропно связана и проявляет температуру фазового перехода, которая, хотя и чувствительна к другим условиям, находится обычно между 15 и 40 С - безусловно в пределах колебаний температуры, которые могут возникнуть во время обработки и хранения агрохимических составов (обычно от -10 до 50 С). Ниже температуры фазового перехода форма А является термодинамически устойчивой формой, а выше температуры фазового перехода термодинамически устойчивой формой является форма В. Поэтому в условиях хранения в твердом состоянии ципродинил может подвергаться трансформации путем перекристаллизации между двумя полиморфными формами, приводя к образованию крупных и нежелательных частиц, которые могут, например, заблокировать насадки для распыления во время применения продукта. В дополнение, такие события перекристаллизации означают, что поддерживать продукт в виде однородного состава может оказаться сложно, а это может привести к проблемам во время переноса в емкости для разведения и в обеспечении правильной концентрации при разбавлении. Соответственно, это поведение в настоящее время ограничивает состав ципродинила до композиций, в которых ципродинил солюбилизирован (например, концентраты эмульсии). Образование новых твердых состояний ципродинила, которые имеют по меньшей мере одно из следующих свойств: (i) не проявляют фазового перехода в интервале колебания температуры хранения;(ii) не подвергаются кристаллизации при составлении и хранении; (iii) являются менее летучими, чем исходное соединение, позволило бы составление в виде твердых дисперсий (например, концентраты суспензии, суспоэмульсии или влажные грануляции), которые могут иметь желаемые токсикологические,регулируемого высвобождения или химической устойчивости свойства. В особенности, отмечается, что в общем концентраты суспензии могут проявлять более низкую фитотоксичность, чем концентраты эмульсии, и в связи с этим, очевидно они являются более желательными составами для агрохимикатов. Такие характеристики могут быть обусловлены отсутствием растворителей и других добавок, но, в дополнение, возможно также, что смешанный кристалл сам по себе может проявлять нормализованную фитотоксичность по сравнению с активным ингредиентом в одиночку. Соответственно, в настоящем изобретении предлагаются новые формы смешанных кристаллов ципродинила с улучшенными свойствами по сравнению с коммерчески доступными версиями этих фунгицидов. В частности, в нем предлагается смешанный кристалл, включающий ципродинил и соединение,формирующее смешанный кристалл, которое имеет по меньшей мере одну имидную и/или оксимную функциональную группу. Более конкретно, соединение, формирующее смешанный кристалл, выбирают из группы, состоящей из пиромеллитового диимида, диоксима терефтальальдегида, диметилглиоксима,2,3-нафталиндикарбоксимида, 2-гидроксиимино-2-фенилацетонитрила и фталимида. Форму смешанных кристаллов ципродинила и соединения имида или оксима, формирующего смешанные кристаллы, можно охарактеризовать морфологией кристалла (описываемой в отношении элементарной ячейки) или избранными пиками порошковой рентгенограммы, выраженными в единицах углов 2-тета. В одном варианте осуществления настоящего изобретения предлагается форма смешанных кристаллов ципродинила и пиромеллитового диимида. В другом варианте осуществления форму смешанных кристаллов ципродинила и пиромеллитового диимида характеризуют с помощью параметров элементарной ячейки монокристалла ципродинил/пиромеллитового диимида, показанных в табл. 1. Этот монокристалл получили с применением способа примера 1 а. Стехиометрию смешанных кристаллов подтвердили как 2:1 путем анализа структуры монокристалла. В таблице а, b, с - длины ребер элементарной ячейки; , ,- углы элементарной ячейки; Z - число комплексов ципродинил:пиромеллитового диимида (2:1) в элементарной ячейке. В другом варианте осуществления форму смешанных кристаллов ципродинила и пиромеллитового диимида характеризуют с помощью порошковой рентгенограммы, выраженной в единицах углов 2, где порошковая рентгенограмма включает по меньшей мере три значения угла 2, выбранных из группы,включающей 7,30,2, 10,50,2, 11,70,2, 18,30,2, 21,40,2, 26,80,2, 28,00,2 и 30,20,2. Более предпочтительно порошковая рентгенограмма включает все из этих значений угла 2. Эти значения угла 2 получают из тех пиков порошковой рентгенограммы, приписываемых только смешанному кристаллу; табл. 2 включает эти значения 2, а также значения других пиков, которые появляются на порошковой рентгенограмме ципродинила и/или пиромеллитового диимида так же, как и смешанного кристалла. В одном варианте осуществления форму смешанных кристаллов ципродинила и пиромеллитового диимида характеризуют с помощью порошковой рентгенограммы, выраженной в единицах углов 2, где порошковая рентгенограмма включает все значения угла 2, перечисленные в табл. 2, т.е. порошковая рентгенограмма включает значения угла 2 7,30,2, 10,50,2, 11,70,2, 16,60,2, 17,10,2, 18,30,2, 18,80,2, 19,70,2,21,40,2, 23,20,2, 24,10,2, 24,30,2, 26,40,2, 26,80,2, 28,00,2 и 30,20,2. Все пики в табл. 2 получены из порошковой рентгенограммы, которую определяли расчетом с применением данных от смешанного монокристалла ципродинил-пиромеллитового диимида, полученного с применением способа примера 1 а. В табл. 2 также перечисляется интенсивность этих пиков (сильный (S), средний (М) или слабый (W. Дифрактограмма, из которой получены положения всех этих пиков, показана на фиг. 1. Таблица 2 В другом варианте осуществления форму смешанных кристаллов ципродинила и пиромеллитового диимида характеризуют с помощью порошковой рентгенограммы, выраженной в единицах углов 2, где порошковая рентгенограмма включает по меньшей мере три значения угла 2, выбранных из группы,включающей 7,20,2, 10,30,2, 11,50,2, 16,40,2, 16,70,2, 19,20,2, 20,10,2, 23,60,2 и 23,90,2. Более предпочтительно, если порошковая рентгенограмма включает все из этих значений угла 2. Эти значения угла 2 получают из тех пиков порошковой рентгенограммы, приписываемых только смешанному кристаллу; табл. 3 включает эти значения 2, а также значения других пиков, которые появляются на порошковой рентгенограмме ципродинила и/или пиромеллитового диимида так же, как и смешанного кристалла. В одном варианте осуществления форму смешанных кристаллов ципродинила и пиромеллитового диимида характеризуют с помощью порошковой рентгенограммы, выраженной в единицах углов 2,где порошковая рентгенограмма включает все значения угла 2, перечисленные в табл. 3, т.е. порошковая рентгенограмма включает значения угла 2 7,20,2, 10,30,2, 11,50,2, 16,40,2, 16,70,2, 18,00,2,18,50,2, 19,20,2, 20,10,2, 21,10,2, 23,00,2, 23,60,2, 23,90,2, 26,30,2, 27,50,2 и 29,50,2. Все пики в табл. 3 получены из порошковой рентгенограммы смешанного кристалла ципродинилпиромеллитового диимида, полученного с применением способа примера 1 а. В табл. 3 также перечисляется интенсивность этих пиков (сильный (S), средний (М) или слабый (W. Дифрактограмма, из которой получены положения всех этих пиков, показана на фиг. 2. Данные дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) для этого смешанного кристалла показаны на фиг. 3. Таблица 3 В одном варианте осуществления настоящего изобретения предлагается форма смешанных кристаллов ципродинила и диоксима терефтальальдегида. В другом варианте осуществления форму смешанных кристаллов ципродинила и диоксима терефтальальдегида характеризуют с помощью параметров элементарной ячейки монокристалла ципродинил/диоксима терефтальальдегида, показанных в табл. 4. Этот монокристалл получили с применением способа примера 1 а. Стехиометрию смешанного кристалла подтвердили как 2:1 путем анализа структуры монокристалла. Таблица 4 В данной таблице а, b, с - длины ребер элементарной ячейки; , ,- углы элементарной ячейки; Z число комплексов ципродинил:диоксим терефтальальдегида (2:1) в элементарной ячейке. В другом варианте осуществления форму смешанных кристаллов ципродинила и диоксима терефтальальдегида характеризуют с помощью порошковой рентгенограммы, выраженной в единицах углов 2, где порошковая рентгенограмма включает по меньшей мере три значения угла 2, выбранных из группы, включающей 4,40,2, 8,80,2, 11,40,2, 12,90,2, 17,70,2, 19,00,2, 19,20,2, 20,90,2, 24,40,2,24,60,2, 25,70,2 и 28,70,2. Более предпочтительно, если порошковая рентгенограмма включает все из этих значений угла 2. Эти значения угла 2 получают из тех пиков порошковой рентгенограммы, приписываемых только смешанному кристаллу; табл. 5 включает эти значения 2, а также значения других пиков, которые появляются на порошковой рентгенограмме ципродинила и/или диоксима терефтальальдегида так же, как и смешанного кристалла. В одном варианте осуществления форму смешанных кристаллов ципродинила и диоксима терефтальальдегида характеризуют с помощью порошковой рентгенограммы, выраженной в единицах углов 2, где порошковая рентгенограмма включает все значения угла 2, перечисленные в табл. 5, т.е. порошковая рентгенограмма включает значения угла 2 4,40,2, 8,80,2,11,40,2, 12,90,2, 13,20,2, 17,70,2, 19,00,2, 19,20,2, 20,90,2, 21,30,2, 22,50,2, 23,00,2, 23,40,2,24,40,2, 24,60,2, 25,70,2, 26,40,2 и 28,70,2. Все пики в табл. 5 получены из порошковой рентгенограммы, которую определяли расчетом с применением данных от смешанного монокристалла ципродинил-диоксима терефтальальдегида, полученного с применением способа примера 1 а. В табл. 5 также перечисляется интенсивность этих пиков (сильный (S), средний (М) или слабый (W. Дифрактограмма, из которой получены положения всех этих пиков, показана на фиг. 4. В другом варианте осуществления форму смешанных кристаллов ципродинила и диоксима терефтальальдегида характеризуют с помощью порошковой рентгенограммы, выраженной в единицах углов 2, где порошковая рентгенограмма включает по меньшей мере три значения угла 2, выбранных из группы, включающей 4,30,2, 8,90,2, 12,90,2, 17,60,2, 19,00,2, 19,30,2, 20,90,2, 22,30,2, 24,40,2 и 26,60,2. Более предпочтительно, если порошковая рентгенограмма включает все из этих значений угла 2. Эти значения угла 2 получают из тех пиков порошковой рентгенограмма, приписываемых только смешанному кристаллу; табл. 6 включает эти значения 2, а также значения других пиков, которые появляются на порошковой рентгенограмме ципродинила и/или диоксима терефтальальдегида так же, как и смешанного кристалла. В одном варианте осуществления форму смешанных кристаллов ципродинила и диоксима терефтальальдегида характеризуют с помощью порошковой рентгенограммы, выраженной в единицах углов 2, где порошковая рентгенограмма включает все значения угла 2, перечисленные в табл. 6, т.е. порошковая рентгенограмма включает значения угла 2 4,30,2, 8,90,2, 11,40,2, 12,90,2,13,20,2, 17,60,2, 19,00,2, 19,30,2, 20,90,2, 21,30,2, 22,30,2, 22,90,2, 24,40,2, 26,30,2, 26,60,2 и 28,40,2. Все пики в табл. 6 получены из порошковой рентгенограммы смешанного кристалла ципродинил-диоксима терефтальальдегида, полученного с применением способа примера 1 а. В табл. 6 также перечисляется интенсивность этих пиков (сильный (S), средний (М) или слабый (W. Дифрактограмма, из которой получены положения всех этих пиков, показана на фиг. 5. Данные дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) для этого смешанного кристалла показаны на фиг. 6. Таблица 6 В одном варианте осуществления настоящего изобретения предлагается форма смешанных кристаллов ципродинила и диметилглиоксима. В другом варианте осуществления форму смешанных кристаллов ципродинила и диметилглиоксима характеризуют с помощью параметров элементарной ячейки монокристалла ципродинил/диметилглиоксима, показанных в табл. 7. Этот монокристалл получили с применением способа примера 1b. Стехиометрию смешанного кристалла подтвердили как 2:1 путем анализа структуры монокристалла. В таблице a, b, с - длины ребер элементарной ячейки; , ,- углы элементарной ячейки; Z - число комплексов ципродинил:диметилглиоксима (2:1) в элементарной ячейке. В другом варианте осуществления форму смешанных кристаллов ципродинила и диметилглиоксима характеризуют с помощью порошковой рентгенограммы, выраженной в единицах углов 2, где порошковая рентгенограмма включает по меньшей мере три значения угла 2, выбранных из группы,включающей 8,40,2, 9,60,2, 10,50,2, 12,70,2, 13,00,2, 15,80,2, 18,90,2, 20,90,2, 25,80,2 и 31,40,2. Более предпочтительно, если порошковая рентгенограмма включает все из этих значений угла 2. Эти значения угла 2 получают из тех пиков порошковой рентгенограммы, приписываемых только смешанному кристаллу; таблица 8 включает эти значения 2, а также значения других пиков, которые появляются на порошковой рентгенограмме ципродинила и/или диметилглиоксима так же, как и смешанного кристалла. В одном варианте осуществления форму смешанных кристаллов ципродинила и диметилглиоксима характеризуют с помощью порошковой рентгенограммы, выраженной в единицах углов 2, где порошковая рентгенограмма включает все значения угла 2, перечисленные в табл. 8, т.е. порошковая рентгенограмма включает значения угла 2 8,40,2, 9,60,2, 10,50,2, 12,70,2, 13,00,2, 15,00,2,15,80,2, 17,10,2, 18,90,2, 20,30,2, 20,90,2, 22,40,2, 23,40,2, 25,30,2, 25,80,2, 27,50,2 и 31,40,2. Все пики в табл. 8 получены из порошковой рентгенограммы, которую определяли расчетом с применением данных от смешанного монокристалла ципродинил-диметилглиоксима, полученного с применением способа примера 1b. В табл. 8 также перечисляется интенсивность этих пиков (сильный (S), средний(М) или слабый (W. Дифрактограмма, из которой получены положения всех этих пиков, показана на фиг. 7. Таблица 8 В другом варианте осуществления форму смешанных кристаллов ципродинила и диметилглиоксима характеризуют с помощью порошковой рентгенограммы, выраженной в единицах углов 2, где порошковая рентгенограмма включает по меньшей мере три значения угла 2, выбранных из группы,включающей 8,30,2, 10,40,2, 12,80,2, 16,70,2, 16,90,2, 20,60,2, 22,20,2, 24,80,2, 25,60,2 и 30,90,2. Более предпочтительно, если порошковая рентгенограмма включает все из этих значений угла 2. Эти значения угла 2 получают от тех пиков порошковой рентгенограммы, приписываемых только смешанному кристаллу; табл. 9 включает эти значения 2, а также значения других пиков, которые появляются в порошковой рентгенограмме ципродинила и/или диметилглиоксима так же, как и смешанного кристалла. В одном варианте осуществления форму смешанных кристаллов ципродинила и диметилглиоксима характеризуют с помощью порошковой рентгенограммы, выраженной в единицах углов 2, где порошковая рентгенограмма включает все значения угла 2, перечисленные в табл. 9, т.е. порошковая рентгенограмма включает значения угла 8,30,2, 9,50,2, 10,40,2, 12,80,2, 14,70,2, 15,70,2, 16,70,2,-5 021892 16,90,2, 18,70,2, 19,30,2, 20,00,2, 20,60,2, 22,20,2, 23,00,2, 24,80,2, 25,60,2, 27,10,2 и 30,90,2. Все пики в табл. 9 получены из порошковой рентгенограммы смешанного кристалла ципродинилдиметилглиоксима, полученного с применением способа примера 1b. В табл. 9 также перечисляется интенсивность этих пиков (сильный (S), средний (М) или слабый (W. Дифрактограмма, из которой получены положения всех этих пиков, показана на фиг. 8. Данные дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) для этого смешанного кристалла показаны на фиг. 9. Таблица 9 В одном варианте осуществления настоящего изобретения предлагается форма смешанных кристаллов ципродинила и 2,3-нафталиндикарбоксимида. В другом варианте осуществления форму смешанных кристаллов ципродинила и 2,3-нафталиндикарбоксимида характеризуют с помощью параметров элементарной ячейки монокристалла ципродинил/2,3-нафталиндикарбоксимида, показанных в табл. 10. Этот монокристалл получили с применением способа примера 1d. Стехиометрию смешанного кристалла подтвердили как 1:1 путем анализа структуры монокристалла. Таблица 10 В табл. а, b, с - длины ребер элементарной ячейки; , ,- углы элементарной ячейки; Z - число комплексов ципродинил:2,3-нафталиндикарбоксимида (2:1) в элементарной ячейке. В другом варианте осуществления форму смешанных кристаллов ципродинила и 2,3 нафталиндикарбоксимида характеризуют с помощью порошковой рентгенограммы, выраженной в единицах углов 29, где порошковая рентгенограмма включает по меньшей мере три значения угла 2, выбранных из группы, включающей 15,30,2, 16,00,2, 19,20,2, 21,30,2, 22,00,2, 23,90,2, 24,40,2 и 25,40,2. Более предпочтительно, если порошковая рентгенограмма включает все из этих значений угла 2. Эти значения угла 2 получают из тех пиков порошковой рентгенограммы, приписываемых только смешанному кристаллу; табл. 11 включает эти значения 2, а также значения других пиков, которые появляются на порошковой рентгенограмме ципродинила и/или 2,3-нафталиндикарбоксимида так же, как и смешанного кристалла. В одном варианте осуществления форму смешанных кристаллов ципродинила и 2,3-нафталиндикарбоксимида характеризуют с помощью порошковой рентгенограммы, выраженной в единицах углов 2, где порошковая рентгенограмма включает все значения угла 2, перечисленные в табл. 11, т.е. порошковая рентгенограмма включает значения угла 2 11,50,2, 15,30,2, 16,00,2,17,30,2, 19,20,2, 19,30,2, 19,90,2, 21,30,2, 22,00,2, 22,40,2, 22,90,2, 23,90,2, 24,40,2, 25,40,2,27,20,2 и 27,90,2. Все пики в табл. 11 получены из порошковой рентгенограммы, которую определяли расчетом с применением данных от смешанного монокристалла ципродинил-2,3 нафталиндикарбоксимида, полученного с применением способа примера 1d. В табл. 11 также перечисляется интенсивность этих пиков (сильный (S), средний (М) или слабый (W. Дифрактограмма, из которой получены положения всех этих пиков, показана на фиг. 10. Таблица 11 В одном варианте осуществления настоящего изобретения предлагается форма смешанных кристаллов ципродинила и 2-гидроксиимино-2-фенилацетонитрила. В другом варианте осуществления форму смешанных кристаллов ципродинила и 2-гидроксиимино-2-фенилацетонитрила характеризуют с помощью порошковой рентгенограммы, выраженной в единицах углов 2, где порошковая рентгенограмма включает по меньшей мере три значения угла 2, полученных из группы, включающей 7,50,2, 10,70,2,13,80,2, 19,10,2, 21,40,2, 23,80,2, 27,70,2 и 30,90,2. Более предпочтительно, если порошковая рентгенограмма включает все из этих значений угла 2. Эти значения угла 2 получают из тех пиков порошковой рентгенограммы, приписываемых только смешанному кристаллу; табл. 12 включает эти значения 2, а также значения других пиков, которые появляются на порошковой рентгенограмме ципродинила и/или 2-гидроксиимино-2-фенилацетонитрила так же, как и смешанного кристалла. В одном варианте осуществления форму смешанных кристаллов ципродинила и 2-гидроксиимино-2-фенилацетонитрила характеризуют с помощью порошковой рентгенограммы, выраженной в единицах углов 2, где порошковая рентгенограмма включает все значения угла 2, перечисленные в табл. 12, т.е. порошковая рентгенограмма включает значения угла 2 7,50,2, 10,70,2, 13,80,2, 15,60,2, 17,10,2, 18,60,2, 19,10,2,19,90,2, 21,40,2, 22,50,2, 23,80,2, 24,30,2, 25,40,2, 27,70,2, 28,30,2, 29,30,2, 30,90,2 и 32,30.2. Все пики в табл. 12 получают из порошковой рентгенограммы смешанного кристалла ципродинил-2 гидроксиимино-2-фенилацетонитрила, полученного с применением способа примера 1 а. В табл. 12 также перечисляется интенсивность этих пиков (сильный (S), средний (М) или слабый (W. Дифрактограмма,из которой получены положения всех этих пиков, показана на фиг. 11. Данные дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) для этого смешанного кристалла показаны на фиг. 12. Таблица 12 В одном варианте осуществления настоящего изобретения предлагается форма смешанных кристаллов ципродинила и фталимида. В другом варианте осуществления форму смешанных кристаллов ципродинила и фталимида характеризуют с помощью порошковой рентгенограммы, выраженной в единицах углов 2, где порошковая рентгенограмма включает по меньшей мере три значения угла 2, выбранных из группы, включающей 7,69,2, 11,99,2, 13,79,2, 19,99,2, 29,69,2, 21,39,2, 22,29,2,24,29,2, 24,59,2 и 25,59,2. Более предпочтительно, если порошковая рентгенограмма включает все из этих значений угла 29. Эти значения угла 2 получают из тех пиков порошковой рентгенограммы, приписываемых только смешанному кристаллу; табл. 13 включает эти значения 2, а также значения других пиков, которые появляются на порошковой рентгенограмме ципродинила и/или фталимида так же, как и смешанного кристалла. В одном варианте осуществления форму смешанных кристаллов ципродинила и фталимида характеризуют с помощью порошковой рентгенограммы, выраженной в единицах углов 2,где порошковая рентгенограмма включает все значения угла 2, перечисленные в табл. 13, т.е. порошковая рентгенограмма включает значения угла 2 7,69,2, 9,59,2, 11,99,2, 13,79,2, 15,69,2, 17,79,2,19,99,2, 19,49,2, 20,69,2, 21,39,2, 22,29,2, 22,99,2,23,70,2, 24,29,2, 24,59,2, 25,59,2, 26,49,2 и 27,19,2. Все пики в табл. 13 получают из порошковой рентгенограммы смешанного кристалла ципродинил-фталимида, полученного с применением способа примера 1 с. В табл. 13 также перечисляется интенсивность этих пиков (сильный (S), средний (М) или слабый (W. Дифрактограмма, из которой получены положения всех этих пиков, показана на фиг. 13. Данные дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) для этого смешанного кристалла показаны на фиг. 14. Таблица 13 Смешанные кристаллы настоящего изобретения формируют путем приведения в контакт ципродинила с соединением, формирующим смешанный кристалл. Это можно выполнить (i) растиранием двух твердых веществ вместе; (ii) плавлением одного или обоих компонентов и позволяя им перекристаллизоваться; (iiia) солюбилизацией или частичной солюбилизацией ципродинила и добавлением соединения,формирующего смешанный кристалл, или (iiib) солюбилизацией, или частичной солюбилизацией соединения, формирующего смешанный кристалл, и добавлением ципродинила. Также может быть возможно солюбилизировать или частично солюбилизировать ципродинил в соединении, формирующем смешанный кристалл, и наоборот. Затем дают возможность, чтобы произошла кристаллизация в подходящих условиях. Например, для кристаллизации может потребоваться изменение свойства растворов, такого как рН или температура, и может потребоваться концентрирование растворенного вещества, как правило,удалением растворителя и, обычно, высушиванием раствора. Удаление растворителя приводит к концентрированию ципродинила, увеличивающемся с течением времени так, чтобы способствовать кристаллизации. В некоторых случаях может применяться микроволновое излучение или разрушение ультразвуком (или как микроволновое излучения, так и разрушение ультразвуком), чтобы способствовать кристаллизации. Как только формируется твердая фаза, включающая любые кристаллы, ее можно тестировать, как описано в настоящем документе. Соответственно, в настоящем изобретении предлагается способ получения смешанного кристалла настоящего изобретения, включающий:(a) измельчение, нагревание или приведение в контакт в растворе ципродинила с соединением,формирующим смешанный кристалл, в условиях кристаллизации так, чтобы сформировать твердую фазу;(b) выделение смешанных кристаллов, состоящих из ципродинила и соединения, формирующего смешанный кристалл. Соединение, формирующее смешанный кристалл для применения в способе настоящего изобретения, определено выше. В одном варианте осуществления способа соединение, формирующее смешанный кристалл, имеет по меньшей мере одну имидную и/или оксимную функциональную группу. В другом варианте осуществления соединение, формирующее смешанный кристалл, выбирают из группы, состоящей из пиромеллитового диимида, диоксима терефтальальдегида, диметилглиоксима, 2,3 нафталиндикарбоксимида, 2-гидроксиимино-2-фенилацетонитрила и фталимида. Более подходяще, в настоящем изобретении предлагается смешанный кристалл ципродинила с соединением, формирующим смешанный кристалл, как определено выше. Как применяется в данном документе, "смешанный кристалл" означает кристаллический материал,который включает два или более индивидуальных компонента в стехиометрическом соотношении, причем каждый содержит отличительные физические характеристики, такие как структура, температура плавления и теплота плавления. Как применяется в данном документе, смешанный кристалл отличается от кристаллической соли, так как он состоит из нейтральных компонентов, а не заряженных компонентов, которые обнаруживают в соли. Смешанный кристалл может быть сконструирован посредством нескольких видов молекулярного распознавания, включая образование водородной связи,(пи)-стэкинг,комплексообразование гость-хозяин и взаимодействия Ван-дер-Ваальса. Среди перечисленных выше взаимодействий образование водородной связи является доминирующим взаимодействием в формировании смешанного кристалла, где нековалентная связь формируется между донором водородной связи одного из фрагментов и акцептором водородной связи другого. Предпочтительными смешанными кристаллами настоящего изобретения являются такие, где образование водородной связи возникает между соединением, формирующим смешанный кристалл, и ципродинилом. Отмечают, что в кристалле могут формироваться многоточечные контакты. Например, две молекулы ципродинила могут формировать контакты с различными функциональными группами на одной и той же молекуле, формирующей смешанный кристалл, или, действительно, могут существовать многоточечные контакты между одной молекулой ципродинила и одной молекулой, формирующей смешанный кристалл. Следует отметить, что формирование водородных связей может привести к нескольким различным межмолекулярным сборкам и, в связи с этим, смешанные кристаллы настоящего изобретения могут существовать в одной или нескольких полиморфных формах. Полиморфный смешанный кристалл может включать любое молярное соотношение ципродинила к соединению, формирующему смешанный кристалл, но, как правило, будет варьировать в диапазоне от 5:1 до 1:5. В системах, где ципродинил или соединение, формирующее смешанный кристалл, проявляет изомерию, полиморфная форма может также включать отличное изомерное соотношение. Всякую полиморфную форму можно определить с помощью одного или нескольких твердофазных аналитических методов, включая рентгеновская дифракция на монокристаллах, порошковую рентгенографию, DSC, спектроскопию Рамана или инфракрасную спектроскопию. Соответственно, молярное соотношение ципродинила к соединению, формирующему смешанный кристалл, в смешанном кристалле находится в пределах от 5:1 до 1:5. Более соответственно, молярное соотношение ципродинила к соединению, формирующему смешанный кристалл, в смешанном кристалле находится в пределах от 3:1 до 1:3. Еще более соответственно, молярное соотношение ципродинила к соединению, формирующему смешанный кристалл, в смешанном кристалле находится в пределах от 2:1 до 1:1. Анализ твердой фазы на присутствие смешанных кристаллов из ципродинила и соединения, формирующего смешанный кристалл, может быть проведен с помощью традиционных способов, известных в данной области. Например, традиционно и общепринято применять методы порошковой рентгенографии для оценки присутствия смешанных кристаллов. Это может быть осуществлено путем сравнения спектров ципродинила, соединения, формирующего смешанный кристалл, и предполагаемых смешанных кристаллов для того, чтобы установить, были ли сформированы истинные смешанные кристаллы или нет. Другие методы, применяемые аналогичным образом, включают дифференциальную сканирующую калориметрию (DSC), термогравиметрический анализ (TGA) и спектроскопию Рамана или инфракрасную спектроскопию, ЯМР, газовую хроматографию или HPLC. Рентгеновская дифракция на монокристаллах является особенно пригодной в определении структур смешанных кристаллов. Смешанные кристаллы настоящего изобретения могут быть легко включены в фунгицидные композиции (включая агрохимические композиции) с помощью традиционных средств. Соответственно, настоящее изобретение также предоставляет фунгицидную композицию, включающую фунгицидно эффективное количество смешанного кристалла настоящего изобретения, как определено выше, и разбавитель. В одном варианте осуществления фунгицидная композиция представляет собой агрохимическую композицию. Агрохимические композиции, включающие смешанные кристаллы настоящего изобретения,можно применять для борьбы с патогенными грибами растений на ряде видов растений. Соответственно,настоящее изобретение также предоставляет способ предупреждения или борьбы с микозом на растениях или материалах для размножения растений, состоящий из обработки растения или материала для размножения растений фунгицидно эффективным количеством агрономической композиции настоящего изобретения. Под "материалом для размножения растений" подразумевают семена всех типов (фрукт,клубни, луковицы, зерна и т.д.), побеги, черенки и подобное. В частности, агрохимические композиции настоящего изобретения можно применять для борьбы,например, с Агрохимические композиции настоящего изобретения пригодны для борьбы с таким заболеванием на ряде растений и их материале для размножения, включая, но без ограничений, следующие целевые культуры: злаки (пшеница, ячмень, рожь, овес, маис (включая кукурузу полевую, лопающуюся кукурузу и кукурузу сахарную), рис, сорго и родственные культуры); свекла (сахарная свекла и кормовая свекла); бобовые растения (бобы, чечевица, горох, соя); масленичные растения (рапс, горчица, разновидности подсолнечника); огуречные растения (кабачки, огурцы, дыни); волокнистые растения (хлопок, лен, конопля, джут); овощи (шпинат, салат-латук, спаржа, разновидности капусты, разновидности моркови, баклажаны, разновидности лука, перец, разновидности помидора, разновидности картофеля, паприка, бамия); многолетние культуры (бананы, фруктовые деревья, каучуковые деревья, лесопитомники), декоративные растения (цветы, кустарники, лиственные деревья и вечнозеленые растения, такие как хвойные); а также другие растения, такие как разновидности винограда, ягодные кустарники (такие как разновидности черники), разновидности ежевики, разновидности клюквы, мята перечная, ревень, мята колосовая,сахарный тростник и газонные травы включая, но без ограничений, холодоустойчивые газонные травы(например, представители рода Мятлик (Роа L.), такие как мятлик луговой (Poa pratensis L.), мятлик обыкновенный (Роа trivialis L.), мятлик сплюснутый (Роа compressa L.) и мятлик однолетний (Poa annuaL.); представители рода Полевица (Agrostis L.), такие как полевица болотная (Agrostis palustris Huds.),полевица тонкая (Agrostis tenius Sibth.), полевица собачья (Agrostis canina L.) и белая (Agrostis alba L.); представители рода Овсяница (Festuca L.), такие как овсяница тростниковая (Festuca arundinacea Schreb.),овсяница высокая (Festuca elatior L.) и изящные овсяницы, такие как овсяница красная (Festuca rubra L.),овсяница красная жесткая (Festuca rubra var. commutata Gaud.), овсяница овечья (Festuca ovina L.) и овсяница длиннолистная (Festuca longifolia); и представители рода Плевел (Lolium L.), такие как плевел многолетний (Lolium perenne L.) и плевел однолетний (итальянский) многоцветковый многоцветковый (Lolium multiflorum Lam.) и теплолюбивые газонные травы (например, свинорои (Cynodon L. С. Rich), включая гибриды и обычный свинорой; представители рода Зойсия (Zoysia Willd.), узкобороздник однобокий(Stenotaphrum secundatum (Walt.) Kuntze); и эремохлоа (Eremochloa ophiuroides (Munro.) Hack.). Кроме того, "культуры" следует понимать, как включающие такие культуры, которые были созданы устойчивыми к вредителям и пестицидам, включая гербициды или классы гербицидов, благодаря традиционным способам селекции или генетической инженерии. Устойчивость, например, к гербицидам означает сниженную восприимчивость к повреждению, причиняемому конкретным гербицидом, по сравнению с обычными сортами культур. Культуры могут быть модифицированы или выведены таким образом,чтобы быть устойчивыми, например, к ингибиторам HPPD, таким как мезотрион, или ингибиторам EPSPS, таким как глифосат. Норма, при которой наносят агрохимическую композицию настоящего изобретения, будет зависеть от конкретного типа гриба, с которым борются, степени требуемой борьбы и срока и способа нанесения,и могут быть легко установлены специалистом в данной области. В целом композиции настоящего изобретения можно наносить в норме нанесения от 0,005 до приблизительно 5,0 кг/га, на основании общего количества активного фунгицида в композиции. Предпочтительна норма нанесения от приблизительно 0,1 до приблизительно 1,5 кг/га, при этом особенно предпочтительна норма нанесения от приблизительно 0,3 до 0,8 кг/га. На практике, агрохимические композиции, содержащие смешанные кристаллы настоящего изобретения, наносят в виде состава, содержащего различные вспомогательные вещества и носители, известные или применяемые в отрасли. Таким образом, они могут быть составлены в виде гранул, в виде смачивающихся порошков, в виде эмульгируемых концентратов, в виде суспензионных концентратов (включая масляные дисперсии), в виде порошков или дустов, в виде жидкотекучих форм, в виде растворов, в виде суспензий или эмульсий, суспоэмульсий или в виде форм с контролируемым высвобождением, таких как микрокапсулы. Соответственно, агрохимическая композиция настоящего изобретения может быть составлена в виде суспензионного концентрата, суспоэмульсии или гранул, полученных влажной грануляцией. Эти составы описаны более детально ниже и могут содержать от всего приблизительно 0,5 до не менее чем приблизительно 95% или более по весу активного ингредиента в форме смешанного кристалла. Оптимальное количество будет зависеть от состава, оборудования для нанесения и природы патогенного гриба растения, с которым необходимо бороться. Смачиваемые порошки находятся в форме мелкодисперсных частиц, которые легко диспергируются в воде или других жидкостях-носителях. Частицы содержат активный ингредиент, удерживаемый в твердой матрице. Типичные твердые матрицы включают фуллерову землю, коалиновую глину, кремнеземы и другие легко смачивающиеся органические и неорганические твердые вещества. Смачиваемые порошки в норме содержат по весу от приблизительно 5 до приблизительно 95% активного ингредиента плюс небольшое количество увлажняющего, диспергирующего или эмульгирующего средства. Эмульгируемые концентраты представляют собой гомогенные жидкие композиции, диспергируемые в воде или другой жидкости, и могут полностью состоять из активного соединения с жидким или твердым эмульгирующим средством, или могут также содержать жидкость-носитель, такую как ксилол,тяжелые лигроины, обогащенные ароматикой, изофорон и другие нелетучие органические растворители. При применении, концентраты диспергируют в воде или другой жидкости и, в норме, наносят в виде спрея на подлежащий обработке участок. Количество активного ингредиента по весу может колебаться от приблизительно 0,5 до приблизительно 95% концентрата. Суспензионные концентраты представляют собой составы, в которых мелкодисперсные твердые частицы активного соединения являются стабильно диспергированными. Твердые частицы могут быть суспендированы в водном растворе или масле (в виде масляной дисперсии). Такие составы включают противоосаждающие вещества и диспергирующие средства и могут дополнительно включать смачивающее средство для увеличения активности, а также пеногаситель и ингибитор роста кристалла. При применении данные концентраты разводят в воде или другой жидкости и, в норме, наносят в виде спрея на подлежащий обработке участок. Количество активного ингредиента по весу может колебаться от приблизительно 0,5 до приблизительно 95% концентрата. Гранулированные составы включают как экструдаты, так и относительно крупные частицы, и их можно наносить без разведения на участок, на котором необходима борьба с патогенными грибами растений, или диспергировать, например, в резервуаре опрыскивателя перед нанесением. Типичные носители для гранулярных составов включают песок, фуллерову землю, аттапульгитовую глину, бентонитовые глины, монтмориллонитовую глину, вермикулит, перлит, карбонат кальция, кирпич, пемзу, пирофиллит,коалин, доломит, гипс, древесную муку, молотые початки кукурузы, молотые оболочки арахиса, сахара,хлорид натрия, сульфат натрия, силикат натрия, борат натрия, оксид магния, слюду, оксид железа, оксид цинка, оксид титана, оксид сурьмы, криолит, сернокислый кальций, диатомовую землю, сульфат кальция и другие органические или неорганические вещества, которые абсорбируют или которые могут быть покрыты активным соединением. Гранулярные составы для применения без разведения, в норме, содержат по весу от приблизительно 5 до приблизительно 25% активных ингредиентов, которые могут включать поверхностно активные вещества, такие как тяжелые лигроины, обогащенные ароматикой, керосин и другие нефтяные фракции, или растительные масла, и/или склеивающие вещества, такие как декстрины,клей или синтетические смолы. Если необходимо диспергировать гранулы в контейнере опрыскивателя перед применением, то содержание активного ингредиента по весу может быть увеличено до 80%. Дусты представляют собой сыпучие смеси активного ингредиента с мелкодисперсными твердыми веществами, такими как тальк, глины, виды муки и другие органические и неорганические твердые вещества, которые действуют как диспергаторы и носители. Микрокапсулы, как правило, представляют собой вкрапления или гранулы активного ингредиента,заключенные в инертной пористой оболочке, которая позволяет выделение заключенных материалов в окружающую среду с регулируемыми скоростями. Инкапсулированные вкрапления, как правило, имеют от приблизительно 1 до приблизительно 50 мкм в диаметре. Заключенная жидкость, как правило, составляет от приблизительно 50 до 95 вес.% капсулы и может включать растворитель в дополнение к активному соединению. Инкапсулированные гранулы, главным образом, представляют собой пористые гранулы с пористыми мембранами, закупоривающими отверстия пор гранул, удерживая активные вещества в жидкой форме внутри пор гранул. Гранулы, как правило, варьируют от 1 мм до 1 см (и предпочтительно от 1 до 2 мм) в диаметре. Гранулы формуют с помощью экструзии, агломерации или зернения или они являются встречающимися в природе. Примерами таких материалов являются вермикулит, спеченная глина, каолин, аттапульгитовая глина, опилки и гранулированный уголь. Оболочковые или мембранные материалы включают натуральные и синтетические каучуки, целлюлозные материалы, стиролбутадиеновые сополимеры, полиакрилонитрилы, полиакрилаты, сложные полиэфиры, полиамиды, полимочевины, полиуретаны и крахмальные ксантанты. Другие пригодные составы для агрохимических применений включают простые растворы активного ингредиента в растворителе, в котором он полностью растворяется в нужной концентрации, а именно ацетоне, алкилированных нафталинах, ксилоле и других органических растворителях. Также можно применять распылители под давлением, где активный ингредиент диспергируется в мелкодисперсную форму в результате испарения кипящего при низких температурах дисперсанта носителя-растворителя. Многие из описанных выше составов включают увлажняющие, диспергирующие или эмульгирующие средства. Примерами являются алкил- и алкиларилсульфонаты и сульфаты и их соли, многоатомные спирты, полиэтоксилированные спирты, сложные эфиры и жирные амины. Эти средства при применении в норме включают от 0,1 до 40% по весу состава. Подходящие агрономические вспомогательные средства и носители, которые пригодны при составлении композиций настоящего изобретения в описанные ранее типы составов, хорошо известны специалистам данной области. Подходящие примеры различных классов приведены в идущем ниже неограничивающем списке. Жидкие носители, которые могут быть использованы, включают воду и любые растворители, в которых смешанный кристалл не имеет вообще или имеет ограниченную растворимость, например толуол,ксилол, лигроин, масло, используемое в гербициде для снижения повреждения растений при обработке,ацетон, метиэтилкетон, циклогексанон, ангидрид уксусной кислоты, ацетонитрил, ацетофенон, амилацетат, 2-бутанон, хлорбензол, циклогексан, циклогексанол, алкилацетаты, диацетоновый спирт, 1,2 дихлорпропан, диэтаноламин, п-диэтилбензол, диэтиленгликоль, абиетат диэтиленгликоля, простой бутиловый эфир диэтиленгликоля, простой этиловый эфир диэтиленгликоля, простой метиловый эфир диэтиленгликоля, N,N-диметилформамид, диметилсульфоксид, 1,4-диоксан, дипропиленгликоль, простой метиловый эфир дипропиленгликоля, дибензоат дипропиленгликоля, дипрокситол, алкилпирролидинон,этилацетат, 2-этилгексанол, этиленкарбонат, 1,1,1-трихлорэтан, 2-гептанон, альфа-пинен, d-лимонен,этиленгликоль, простой бутиловый эфир этиленгликоля, простой метиловый эфир этиленгликоля, гаммабутиролактон, глицерин, диацетат глицерина, моноацетат глицерина, триацетат глицерина, гексадекан,гексиленгликоль, изоамилацетат, изоборнилацетат, изооктан, изофорон, изопропилбензол, изопропилмиристат, молочная кислота, лауриламин, мезитилоксид, метоксипропанол, метилизоамилкетон, метилизобутилкетон, метиллаурат, метилоктаноат, метилолеат, метиленхлорид, м-ксилол, н-гексан, н-октиламин,октодекановая кислота, октиламинацетат, олеиновая кислота, олеиламин, о-ксилол, фенол, полиэтиленгликоль (PEG400), пропионовая кислота, пропиленгликоль, простой монометиловый эфир пропиленгликоля, п-ксилол, толуол, триэтилфосфат, триэтиленгликоль, ксилолсульфокислота, парафин, минеральное масло, трихлорэтилен, перхлорэтилен, этилацетат, амилацетат, бутилацетат, метанол, этанол, изопропанол и высокомолекулярные спирты, такие как амиловый спирт, тетрогидрафурфуриловый спирт, гексанол, октанол и т.д., этиленгликоль, пропиленгликоль, глицерин, N-метил-2-пирролидинон и подобные. Обычно вода является главным носителем при выборе для разведения концентратов. Подходящие твердые носители включают тальк, диоксид титана, пироффилитовую глину, кремнезем, аттапульгитовую глину, диатомит, мел, диатомовую землю, известь, кальция карбонат, бентонитовую глину, фуллерову землю, шелуху хлопкового семени, пшеничную муку, соевую муку, пемзу, древесную муку, муку орехового дерева, лигнин и подобные. Широкий диапазон поверхностно-активных веществ преимущественно используют как в упомянутых жидких, так и твердых композициях, особенно которые разработаны как разводимые носителем перед нанесением. Поверхностно-активные вещества могут быть анионными, катионными, неионными или полимерными по своей природе, и их можно использовать как эмульгирующие средства, увлажняющие средства, суспензирующие средства или для других целей. Типичные поверхностно активные вещества включают соли алкилсульфатов, такие как диэтаноламмония лаурилсульфат; алкиларилсульфонатные соли, такие как кальция додецилбензолсульфонат; продукты присоединения алкилфенола и алкиленоксида, такие как нонилфенол-С-18-этоксилат; продукты присоединения спирта и алкиленоксида, такие как тридециловый спирт-С-16-этоксилат; омыляющие вещества, такие как стеарат натрия; алкилнафталинсульфонатные соли, такие как дибутилнафталинсульфонат натрия; сложные диалкиловые эфиры сульфосукцинатных солей, таких как ди(2-этилгексил)сульфосукцинат натрия; сложные эфиры сорбита, такие как сорбитолеат; четвертичные амины, такие как лаурилтриметиламмония хлорид; сложные эфиры полиэтиленгликоля и жирных кислот, такие как полиэтиленгликольстеарат; блок-сополимеры этиленоксида и пропиленоксида; и соли сложных моно- и диалкилфосфатных сложных эфиров. Другие вспомогательные средства, обычно используемые в агрономических композициях, включают ингибиторы кристаллизации, модификаторы вязкости, суспензирующие средства, распылительные капельные модификаторы, пигменты, антиоксиданты, пенообразующие средства, светоизолирующие средства, средства, улучшающие совместимость, пеногасители, комплексообразующие соединения, нейтрализующие средства и буферы, ингибиторы коррозии, красители, реодоранты, средства, усиливающие растекание, средства, способствующие проникновению, микроэлементы, смягчители, смазки, средства,способствующие прилипанию и подобные. Кроме того, дополнительно, другие биоцидно активные ингредиенты или композиции можно объединить с агрохимической композицией настоящего изобретения. Например, композиции могут содержать другие фунгициды, гербициды, инсектициды, бактерициды, акарициды, нематоциды и/или регуляторы роста с тем, чтобы расширить спектр активности. Каждый из приведенных выше составов может быть приготовлен как упаковка, содержащая фунгициды вместе с другими ингредиентами состава (разбавителями, эмульгаторами, ПАВ и т.д.). Составы также можно приготовить при помощи способа приготовления баковой смеси, при котором ингредиенты получают раздельно и объединяют на садовом участке. Данные составы можно наносить на площади, где необходима борьба при помощи традиционных способов. Дустовые и жидкие композиции, например, можно наносить при помощи моторных опылива- 12021892 телей, веника, и ручного распылителя, и опыливателя-распрыскивателя. Составы также можно наносить с самолетов, в виде дуста или спрея или при помощи применения веревочного фитиля. Как твердые, так и жидкие составы можно вносить в почву в местоположении растения, подлежащего обработке, с тем,чтобы позволить активному ингредиенту проникнуть в растение через корни. Составы настоящего изобретения также можно применять для нанесений покрытий на материал для размножения растений с тем,чтобы обеспечить защиту против микозов на материале для размножения растений, а также против фитопатогенных грибов, встречающихся в почве. Соответственно, активный ингредиент можно применять к материалу для размножения растений, подлежащему защите, путем пропитки материала для размножения растений, в частности семян, либо жидким составом фунгицида, либо путем нанесения в виде покрытия им твердого состава. В особых случаях также возможны другие типы нанесения, например; специфическая обработка побегов или отростков растений, служащих для размножения. Соответственно, агрохимические композиции и составы настоящего изобретения наносят до развития заболевания. Нормы и частота применения составов являются традиционно применяемыми в данной области и будут зависеть от риска заражения патогенным грибом. Настоящее изобретение теперь будет описано с помощью следующих неограничивающих примеров и фигур, где показано следующее. На фиг. 1 показаны порошковые рентгенограммы (а) пиромеллитового диимида, (b) определенная расчетом из монокристаллических данных, полученных от смешанного кристалла ципродинила и пиромеллитового диимида, полученного с помощью методов, описанных в примере 1 а, (с) ципродинила формы А и (d) ципродинила формы В. На фиг. 2 показаны порошковые рентгенограммы (а) пиромеллитового диимида, (b) смешанного кристалла ципродинил-пиромеллитового диимида, полученного с помощью метода, описанного в примере 1 а, (с) ципродинила формы А и (d) ципродинила формы В. На фиг. 3 показана кривая DSC (а) пиромеллитового диимида, (b) смешанного кристалла ципродинил-пиромеллитового диимида, полученного с помощью метода, описанного в примере 1 а, и (с) ципродинила формы В. На фиг. 4 показаны порошковые рентгенограммы (а) диоксима терефталальдегида, (b) определенная расчетом из монокристаллических данных, полученных от смешанного кристалла ципродинила и диоксима терефталальдегида, полученного с помощью метода, описанного в примере 1 а, (с) ципродинила формы А и (d) ципродинила формы В. На фиг. 5 показаны порошковые рентгенограммы (а) диоксима терефталальдегида (b) смешанного кристалла ципродинил-диоксима терефталальдегида, полученного с помощью метода, описанного в примере 1 а, (с) формы А ципродинила и (d) формы В ципродинила. На фиг. 6 показаны DSC, которые демонстрируют кривые DSC (а) диоксима терефталальдегида (b) смешанного кристалла ципродинил-диоксим терефталальдегида, полученного с помощью метода, описанного в примере 1 а, и (с) ципродинила формы В. На фиг. 7 показаны порошковые рентгенограммы (а) диметилглиоксима, (b) определенная расчетом из монокристаллических данных, полученных от смешанного кристалла ципродинила и диметилглиоксима, полученного с помощью метода, описанного в примере 1b, (с) ципродинила формы А и (d) ципродинила формы В. На фиг. 8 показаны порошковые рентгенограммы (а) диметилглиоксима, (b) смешанного кристалла ципродинил-диметилглиоксима, полученного с помощью метода, описанного в примере 1b, (с) ципродинила формы А и (d) ципродинила формы В. На фиг. 9 показаны кривые DSC (а) диметилглиоксима (b) смешанного кристалла ципродинилдиметилглиоксим, полученного с помощью метода, описанного в примере 1b, и (с) ципродинила формы В. На фиг. 10 показаны порошковые рентгенограммы (а) 2,3-нафталиндикарбоксимида (b) определенная расчетом из монокристаллических данных, полученных от смешанного кристалла ципродинила и 2,3-нафталиндикарбоксимида, полученного с помощью метода, описанного в примере 1d, (с) ципродинила формы А и (d) ципродинила формы В. На фиг. 11 показаны порошковые рентгенограммы (а) 2-гидроксиимино-2-фенилацетонитрила, (b) смешанного кристалла ципродинил-2-гидроксиимино-2-фенилацетонитрила, полученного с помощью метода, описанного в примере 1 а, (с) ципродинила формы А и (d) ципродинила формы В. На фиг. 12 показаны кривые DSC (а) 2-гидроксиимино-2-фенилацетонитрила, (b) смешанного кристалла ципродинил-2-гидроксиимино-2-фенилацетонитрила, полученного с помощью метода, описанного в примере 1 а, и (с) формы В ципродинила. На фиг. 13 показаны порошковые рентгенограммы (а) фталимида (b) смешанного кристалла ципродинил-фталимида, полученного с помощью метода, описанного в примере 1 с, (с) ципродинила формы А и (d) ципродинила формы В. На фиг. 14 показаны кривые DSC (а) фталимида (b) смешанного кристалла ципродинил-фталимида,полученного с помощью метода, описанного в примере 1 с, и (с) ципродинила формы В. Примеры 1 а. Получение смешанных кристаллов ципродинила с помощью охлаждения. Ципродинил и формирователь смешанного кристалла (который указан в табл. 14 ниже) добавляли друг к другу до получения правильной стехиометрической смеси. Добавили приведенное в таблице количество растворителя и реакционный сосуд нагревали до 50 С в течение 2 ч при помешивании до растворения. Затем смесь охладили до 5 С за 5 ч и выдержали в течение ночи при 5 С. Утром выделили кристаллизовавшийся продукт. Анализ с помощью PXRD и DSC подтвердил сокристаллизацию. Таблица 14 Порошковые рентгенограммы для полученных кристаллов показаны на фигурах, которые описаны выше. Значения 26 выбранных положений пиков порошковых рентгенограмм данных кристаллов показаны в таблице выше. 1b. Получение смешанных кристаллов ципродинила с помощью микроволнового излучения. Добавили ципродинил (0,5 г) и диметилглиоксим (0,13 г) с получением 2:1 молярной стехиометрической смеси. Добавили ацетонитрил (4 мл) и полученную смесь нагревали до 150 С с помощью микроволнового излучения (300 Вт) в течение 10 мин. Выделили кристаллический продукт. Анализ с помощьюPXRD и DSC подтвердил сокристаллизацию. 1 с. Получение смешанных кристаллов ципродинил а с помощью созревания во взвеси. Добавили ципродинил (2,0 г) и фталимид (1,3 г) с получением 1:1 молярной стехиометрической смеси. Добавили этанол (7,5 мл) и полученную смесь нагревали до 50 С, следя за тем, чтобы твердые вещества оставались вне раствора. Смесь помешивали при 50 С в течение 4 ч и затем оставили на 4 ч при комнатной температуре. Данный цикл затем повторяли в течение 7 дней и затем выделили кристаллический продукт. Анализ с помощью PXRD и DSC подтвердил сокристаллизацию. 1d. Получение смешанных кристаллов ципродинила с помощью выпаривания. Добавили ципродинил (75 мг) и 2,3-нафталиндикарбоксимид (68 мг) с получением 1:1 молярной стехиометрической смеси. Добавили гептан (500 мкл) и полученную смесь нагревали до 50 С, следя за тем, чтобы твердые вещества оставались вне раствора. Смесь помешивали при 50 С в течение четырех часов и затем оставили на четыре часа при комнатной температуре. Данный цикл повторяли в течение 7 дней и затем выделили кристаллический продукт. Добавили DMSO (250 мкл) вместе с 9 мг затравки смешанного кристалла (предварительно полученной с помощью созревания во взвеси в гептане) и полученную смесь взбалтывали при комнатной температуре в течение одного часа для обеспечения растворения всех компонентов. Затем раствору дали выпариться досуха за 1-2 недели и выделили твердый кристаллизировавшийся продукт. Анализ с помощью PXRD подтвердил сокристаллизацию. Порошковые рентгенограммы для полученных кристаллов показаны на фигурах, которые описаны выше. Значения 2 выбранных положений пиков порошковой рентгенограммы данных кристаллов показаны в таблицах выше. 2. Стабильность смешанных кристаллов ципродинила. Концентрированные взвеси, содержащие от 15 до 20 вес.% твердых веществ смешанного кристалла 2:1 ципродинил-пиромеллитового диимида и смешанного кристалла 2:1 ципродинил-диоксима терефталальдегида, приготовили в воде и затравили 1% ципродинилом и соответствующим формирователем смешанного кристалла. Данные взвеси оставили при 0 и 50 С на период не более четырех недель. Твердое вещество, выделенное из взвесей, проанализировали с помощью DSC для определения того, присутствовало оно либо в форме смешанного кристалла, либо в форме ципродинил + формирователь смешанного кристалла. Для обоих смешанных кристаллов при 0 С через период времени четыре недели определили, что твердое вещество, выделенное из взвеси, является смешанным кристаллом. Для системы ципродинилпиромеллитовый диимид при 50 С через три недели определили, что твердое вещество, выделенное из взвеси, является смешанным кристаллом. Для системы ципродинил-диоксим терефталальдегида при 50 С через две недели определили, что твердое вещество, выделенное из взвеси, является смешанным кристаллом. Дополнительные данные при 50 С не собирали ни для одной из систем. 3. Безопасность выхода смешанных кристаллов ципродинила. Ципродинил, составленный в виде SC300, разбавили в 200 л/га 10% об./об. изопропилового спирта в водном растворе для распыления с получением конечной концентрации (г активного ингредиента/га) 2400, 1200, 600, 300 и 150 г/га. 14-дневные растения пшеницы (сорт Lona) и ячменя (сорт Regina) обработали распылением данным раствором с применением машины для уничтожением сорняков. После обработки растения росли в теплице при 18 С и 60% относительной влажности воздуха. Фитотоксичность оценивали визуально через 7 дней после нанесения и регистрировали как % повреждения листьев на горшок. Смешанные кристаллы ципродинил-пиромеллитовый диимид и смешанные кристаллы ципродинилдиоксима терефталальдегида протестировали аналогичным способом. В табл. 15 показаны результаты для собственно ципродинила и двух смешанных кристаллов. Таблица 15 Можно явно видеть, что каждый из двух смешанных кристаллов снижают средний % фитотоксичности у растений ячменя по сравнению с таковой у только ципродинила. Таким образом, это не только означает, что смешанный кристалл будет обеспечивать формирование стабильных SC-составов ципродинила, которые, сами по себе будут понижать фитотоксичность по сравнению, например, с ЕС-составами,но, кроме того, смешанные кристаллы сами по себе уменьшают присущую фитотоксичность ципродинила на ячмене. Несмотря на то что настоящее изобретение было описано на основании предпочтительных вариантов осуществления и их примеров, объем настоящего изобретения не ограничен лишь такими описанными вариантами осуществления. Как будет понятно специалистам в данной области, в отношении вышеописанного настоящего изобретения можно выполнить модификации и адаптации без отступления от идеи и объема настоящего изобретения, который определен и ограничен прилагаемой формулой изобретения. Все цитируемые в данном документе публикации включены ссылкой в их полном объеме для всех целей в той же степени, как если бы каждая отдельная публикация была специально и отдельно указана,как включенная таким образом ссылкой. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 1. Смешанный кристалл, включающий ципродинил, и соединение, формирующее смешанный кристалл, которое имеет по меньшей мере одну имидную и/или оксимную функциональную группу, где соединение, формирующее смешанный кристалл, выбрано из группы, состоящей из пиромеллитового диимида, диоксима терефталальдегида, диметилглиоксима, 2,3-нафталиндикарбоксимида, 2-гидроксиимино 2-фенилацетонитрила и фталимида. 2. Смешанный кристалл по п.1, где соединением, формирующим смешанный кристалл, является пиромеллитовый диимид. 3. Смешанный кристалл по п.2, где параметры элементарной ячейки имеют следующие значения: длины ячейки : а=5,4584(9), b=17,189(3), с=16,918(3); углы ячейки : =90,00, =94,973(6), =90,00; объем (3): 1581,35. 4. Смешанный кристалл по п.2, имеющий порошковую рентгенограмму, выраженную через значения угла 2, где порошковая рентгенограмма включает по меньшей мере три значения угла 2, выбранных из группы, включающей (а) 7,30,2, 10,50,2, 11,70,2, 18,30,2, 21,40,2, 26,80,2, 28,00,2 и 30,20,2 или (b) 7,20,2, 10,30,2, 11,50,2, 16,40,2, 16,70,2, 19,20,2, 20,10,2, 23,60,2 и 23,90,2. 5. Смешанный кристалл по п.1, где соединением, формирующим смешанный кристалл, является диоксим терефталальдегида. 6. Смешанный кристалл по п.5, где параметры элементарной ячейки имеют следующие значения: длины ячейки : а=40,859(3), b=5,0750(4), с=15,7686(11); углы ячейки : =90,00, =100,4370(10), =90,00; объем (3): 3215,67. 7. Смешанный кристалл по п.5, имеющий порошковую рентгенограмму, выраженную через значения угла 2, где порошковая рентгенограмма включает по меньшей мере три значения угла 2, выбранных из группы, включающей (а) 4,40,2, 8,80,2, 11,40,2, 12,90,2, 17,70,2, 19,00,2, 19,20,2, 20,90,2,24,40,2, 24,60,2, 25,70,2 и 28,70,2 или (b) 4,30,2, 8,90,2, 12,90,2, 17,60,2, 19,00,2, 19,30,2,20,90,2, 22,30,2, 24,40,2 и 26,60,2. 8. Смешанный кристалл по п.1, где соединением, формирующим смешанный кристалл, является диметилглиоксим. 9. Смешанный кристалл по п.8, где параметры элементарной ячейки имеют следующие значения: длины ячейки : а=7,7768(9), b=18,376(2), с=21,162(2); углы ячейки : =90,00, =90,00, =90,00; объем (3): 3024,19. 10. Смешанный кристалл по п.8, имеющий порошковую рентгенограмму, выраженную через значения угла 2, где порошковая рентгенограмма включает по меньшей мере три значения угла 2, выбранных из группы, включающей (а) 8,40,2, 9,60,2, 10,50,2, 12,70,2, 13,00,2, 15,80,2, 18,90,2, 20,90,2,25,80,2 и 31,40,2 или (b) 8,30,2, 10,40,2, 12,80,2, 16,70,2, 16,90,2, 20,60,2, 22,20,2, 24,80,2,25,60,2 и 30,90,2. 11. Смешанный кристалл по п.1, где соединением, формирующим смешанный кристалл, является 2,3-нафталиндикарбоксимид. 12. Смешанный кристалл по п.11, где параметры элементарной ячейки имеют следующие значения: длины ячейки : а=48,549(8), b=5,6000(9), с=16,205(3); углы ячейки : =90,00, =107,122(2), =90,00; объем (3): 4210,46. 13. Смешанный кристалл по п.11, имеющий порошковую рентгенограмму, выраженную через значения угла 2, где порошковая рентгенограмма включает по меньшей мере три значения угла 2, выбранных из группы, включающей 15,30,2, 16,00,2, 19,20,2, 21,30,2, 22,00,2, 23,90,2, 24,40,2 и 25,40,2. 14. Смешанный кристалл по п.1, где соединением, формирующим смешанный кристалл, является 2 гидроксиимино-2-фенилацетонитрил. 15. Смешанный кристалл по п.14, имеющий порошковую рентгенограмму, выраженную через значения угла 2, где порошковая рентгенограмма включает по меньшей мере три значения угла 2, выбранных из группы, включающей 7,50,2, 10,70,2, 13,80,2, 19,10,2, 21,40,2, 23,80,2, 27,70,2 и 30,90,2. 16. Смешанный кристалл по п.1, где соединением, формирующим смешанный кристалл, является фталимид. 17. Смешанный кристалл по п.16, имеющий порошковую рентгенограмму, выраженную через значения угла 2, где порошковая рентгенограмма включает по меньшей мере три значения угла 2, выбранных из группы, включающей 7,60,2, 11,90,2, 13,70,2, 19,00,2, 20,60,2, 21,30,2, 22,20,2,24,20,2, 24,50,2 и 25,50,2. 18. Способ получения смешанного кристалла по любому из пп.1-17, включающий: а) измельчение, нагревание или приведение в контакт в растворе ципродинила с соединением, формирующим смешанный кристалл, в условиях кристаллизации так, чтобы сформировать твердую фазу; иb) выделение смешанных кристаллов, состоящих из ципродинила и соединения, формирующего смешанный кристалл. 19. Фунгицидная композиция, включающая смешанный кристалл по любому из пп.1-17. 20. Композиция по п.19, которая является агрохимической композицией. 21. Способ предупреждения или борьбы с микозом на растениях, состоящий из обработки растения фунгицидно эффективным количеством композиции по п.19 или 20.

МПК / Метки

МПК: A01N 43/54, A01N 25/00, C07D 239/42

Метки: ципродинила, смешанные, кристаллы

Код ссылки

<a href="https://eas.patents.su/23-21892-smeshannye-kristally-ciprodinila.html" rel="bookmark" title="База патентов Евразийского Союза">Смешанные кристаллы ципродинила</a>

Предыдущий патент: Способ немедикаментозной коррекции и/или оптимизации эмоционального, нейровегетативного и нейрокогнитивного статусов человека

Следующий патент: Разливочный стакан

Случайный патент: Среда для хранения данных