Высоковольтный изолятор и высоковольтная линия электропередачи, использующая данный изолятор

Формула / Реферат

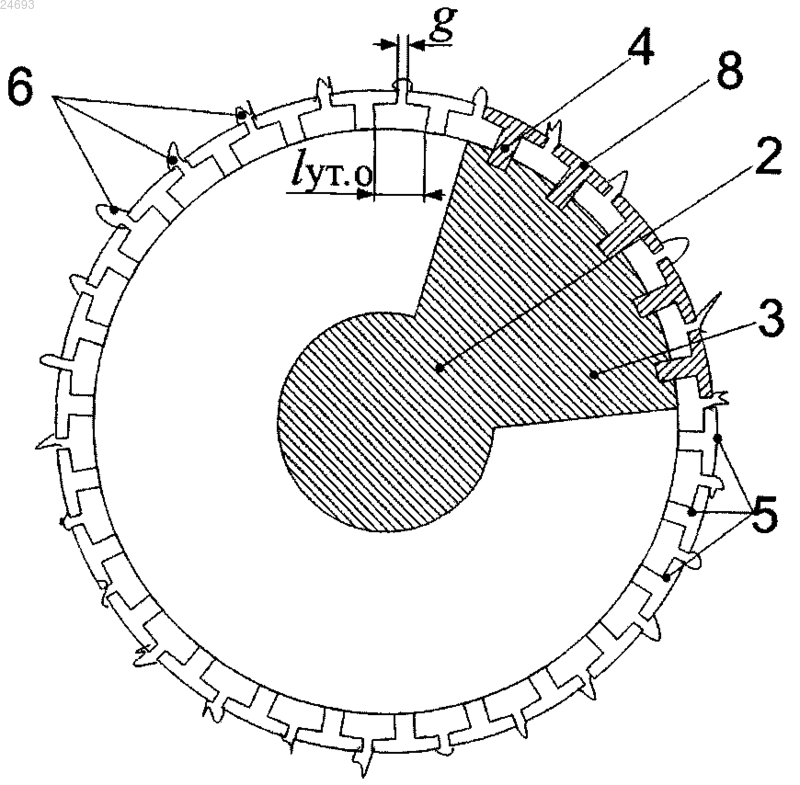

1. Высоковольтный изолятор для крепления в качестве одиночного изолятора или в составе колонки или гирлянды изоляторов высоковольтного провода в электроустановке или на линии электропередачи, содержащий изоляционное тело и арматуру, состоящую из первого и второго элементов арматуры, причем первый элемент арматуры выполнен с возможностью соединения непосредственно или посредством крепежного устройства с высоковольтным проводом или со вторым элементом арматуры предшествующего высоковольтного изолятора указанных колонки или гирлянды, а второй элемент арматуры выполнен с возможностью соединения с опорой или с первым элементом арматуры последующего высоковольтного изолятора указанных колонки или гирлянды, отличающийся тем, что дополнительно содержит

мультиэлектродную систему, состоящую из m (m>5) электродов, механически связанных с изоляционным телом и расположенных между первым и вторым элементами арматуры с возможностью формирования под воздействием грозового перенапряжения электрического разряда между первым элементом арматуры и смежным (смежными) с ним электродом (электродами), между смежными электродами, а также между вторым элементом арматуры и смежным (смежными) с ним электродом (электродами);

средства для формирования длины пути утечки изолятора по поверхности изоляции между смежными электродами, образующими k (3<k<m-1) пар смежных электродов, которая превышает длину воздушного разрядного зазора между указанными электродами и длину одного из указанных электродов, для компенсации сокращения длины пути утечки изолятора, вносимого мультиэлектродной системой.

2. Изолятор по п.1, отличающийся тем, что электроды выполнены Т-образными, причем посредством ножки каждый электрод прикреплен к изоляционному телу, а средства для формирования длины пути утечки изолятора образованы заключенными между ножками электродов участками изоляционного тела и воздушными зазорами.

3. Изолятор по п.1, отличающийся тем, что электроды расположены внутри изолятора, а средства для формирования длины пути утечки изолятора выполнены в виде слоя материала изолятора, отделяющего электроды от его поверхности, и прорезей, выполненных между смежными электродами и выходящих на поверхность изолятора.

4. Изолятор по п.3, отличающийся тем, что прорези выполнены в виде сквозных канавок или круглых сквозных отверстий.

5. Изолятор по п.3, отличающийся тем, что глубина каждой сквозной канавки превышает глубину расположения электродов.

6. Изолятор по п.5, отличающийся тем, что расстояния между противолежащими сторонами участков сквозных канавок, расположенных глубже электродов, выбраны превышающими ширину сквозных канавок у поверхности изолятора.

7. Изолятор по п.1, отличающийся тем, что средства для формирования длины пути утечки изолятора выполнены в виде расположенных на поверхности изолятора нескольких изоляционных элементов, причем совокупность изоляционных элементов пространственно отделяют электроды от поверхности изолятора.

8. Изолятор по п.7, отличающийся тем, что количество изоляционных элементов выбрано равным m, при этом на каждом изоляционном элементе установлено по одному электроду.

9. Изолятор по п.7, отличающийся тем, что n (n>1) изоляционных элементов выполнены в виде спиральных изоляционных ребер, выступающих из поверхности изоляционного тела.

10. Изолятор по п.9, отличающийся тем, что количество изоляционных элементов выбрано равным m+n, при этом n изоляционных элементов выполнены в виде спиральных изоляционных ребер, выступающих из поверхности изоляционного тела, а на каждом из остальных m изоляционных элементов установлено по одному электроду.

11. Изолятор по п.10, отличающийся тем, что электроды расположены на торцевой поверхности по меньшей мере одного изоляционного ребра.

12. Изолятор по п.11, отличающийся тем, что между каждой парой электродов в изоляционном ребре выполнены сквозные канавки.

13. Изолятор по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что изоляционное тело выполнено, по существу, цилиндрическим или в виде конусообразного тела вращения или тела вращения в виде тарелки или диска.

14. Изолятор по п.9, отличающийся тем, что изоляционное тело выполнено в виде тарелки или диска, первый элемент арматуры выполнен в виде шапки изолятора, второй элемент арматуры выполнен в виде пестика, а по меньшей мере одно спиральное изоляционное ребро выполнено выступающим из нижней поверхности указанного изоляционного тела.

Текст

Высоковольтный изолятор для крепления высоковольтного провода в электроустановке или на линии электропередачи содержит изоляционное тело, первый конец которого предназначен для механического соединения с высоковольтным проводом и/или с его крепежным устройством, и прикрепленную ко второму концу изоляционного тела металлическую арматуру для закрепления изолятора на опоре. Для придания изолятору по изобретению свойств грозозащитного устройства (грозового разрядника) он дополнительно снабжен мультиэлектродной системой(МЭС), состоящей из 5 и более (предпочтительно 100 и более) электродов, механически связанных с изоляционным телом и расположенных между его концами. Электроды установлены с возможностью формирования электрического разряда между смежными электродами, между электродом, смежным с первым концом изоляционного тела и высоковольтным проводом или его крепежной арматурой, а также между электродом, смежным со вторым концом изоляционного тела, и металлической арматурой, соединенной с опорой. Чтобы предотвратить ухудшение изоляционных свойств вследствие уменьшения суммарной длины пути утечки изолятора в результате введения МЭС, изолятор дополнительно снабжен средствами компенсации сокращения длины пути утечки изолятора, вносимого МЭС. Эти средства компенсации предпочтительно выполнены с возможностью обеспечения длины пути утечки по поверхности изоляции между смежными электродами, превышающей длину воздушного разрядного промежутка между этими электродами и длину одного из указанных электродов. Средствами компенсации могут, например,служить изоляционные элементы, каждый из которых закреплен на поверхности изолятора и несет один из электродов МЭС. Эту же функцию могут выполнять прорези, выполненные в изоляционном теле между электродами. Линия электропередачи, использующая подобные изоляторы, не требует применения грозозащитных разрядников. Подпоркин Георгий Викторович (RU) Хмара М.В., Рыбаков В.М. (RU)(71)(73) Заявитель и патентовладелец: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НПО Область техники, к которой относится изобретение Предлагаемое изобретение относится к высоковольтным изоляторам, с помощью которых могут закрепляться провода или ошиновки высоковольтных установок, а также высоковольтных линий электропередачи и электрических сетей. Изобретение относится также к высоковольтным линиям электропередачи (ВЛЭ), использующим подобные изоляторы. Предшествующий уровень техники Известен высоковольтный опорный изолятор, состоящий из изоляционного (фарфорового) ребристого тела и металлических фланцев, установленных по его концам для крепления изолятора к высоковольтному электроду и к опорной конструкции (см. Техника высоких напряжений /Под ред. Д.В. Разевига - М.: Энергия, 1976, с. 78). Недостатком известного изолятора является то, что при грозовом перенапряжении происходит перекрытие воздушного промежутка между металлическими фланцами, а затем это перекрытие под действием напряжения промышленной частоты, приложенного к высоковольтному электроду, переходит в силовую дугу промышленной частоты, которая может повредить изолятор. Известно техническое решение, позволяющее защитить описанный выше изолятор от дуги. Оно заключается в использовании так называемых защитных промежутков (см. Техника высоких напряжений/Под ред. Д.В. Разевига - М.: Энергия, 1976, с. 287), которые выполнены с использованием металлических стержней, устанавливаемых электрически параллельно изолятору и образующих между собой искровой воздушный промежуток. Длина промежутка меньше, чем путь утечки по поверхности изолятора,и меньше, чем путь перекрытия его по воздуху. Поэтому при воздействии перенапряжения перекрывается не изолятор, а воздушный промежуток между стержнями, и дуга сопровождающего тока промышленной частоты горит на стержнях, а не на изоляторе. Недостатком изолятора с защитным промежутком является то, что в результате его срабатывания образуется короткое замыкание в сети, которое требует экстренного отключения высоковольтной установки, содержащей указанный изолятор. Известна также гирлянда из двух изоляторов, отличающаяся от описанного выше изолятора тем,что между первым и вторым изоляторами, на металлических оконцевателях которых установлены дугозащитные стержни, расположен третий стержневой промежуточный электрод, установленный на металлической сцепной арматуре между изоляторами (см., например, патент США 4665460, Н 01 Т 004/02,1987). Таким образом, в известной гирлянде вместо одного воздушного искрового промежутка создано два таких промежутка. Благодаря этому удалось несколько увеличить дугогасящую способность гирлянды изоляторов с дугозащитными стержнями и обеспечить гашение небольших (порядка десятков ампер) сопровождающих токов при однофазных замыканиях на землю. Однако это устройство не может отключать токи более 100 А, которые обычно бывают при двух- и трехфазных замыканиях на землю при грозовых перенапряжениях. Наиболее близким к изобретению по технической сущности является изолятор с цилиндрическим изоляционным телом и спиральными (спиралевидными) ребрами. По концам изоляционного тела укреплены первый и второй металлические электроды, а внутри изоляционного тела установлен направляющий электрод. У этого электрода в средней части цилиндрического тела имеется металлический выступ,выходящий на поверхность изоляционного тела и выполняющий функцию промежуточного электрода(см. патент РФ 2107963, Н 01 В 17/14, 1998). В таком изоляторе при грозовом перенапряжении разряд развивается по поверхности цилиндрического изоляционного тела по спиральной траектории от первого основного электрода через промежуточный электрод ко второму основному электроду. Благодаря увеличенной длине перекрытия дуга от напряжения промышленной частоты не образуется, и электроустановка, в состав которой входит изолятор, может продолжать работу без отключения. Таким образом, данный изолятор, в дополнение к своей основной функции, выполняет также функцию грозозащиты, т. е. служит грозовым разрядником. Однако известный изолятор в качестве устройства грозозащиты имеет ограниченную эффективность, поскольку в случае сильного загрязнения и увлажнения, а также при больших перенапряжениях(свыше 200 кВ) разряд развивается не по длинной спиральной, а по короткой траектории, пробивая воздушные промежутки между ребрами. При этом изолятор теряет свои свойства грозового разрядника, поскольку, как и в обычном изоляторе, после перекрытия в нем образуется силовая дуга. С другой стороны, металлический выступ, находящийся в центральной части изоляционного тела,уменьшает длину пути утечки и, следовательно, снижает допустимое напряжение, при котором может применяться данный изолятор. Таким образом, его эффективность в качестве изолятора тоже ограничена. Известны также ВЛЭ, использующие высоковольтные изоляторы для крепления проводов к опорам в сочетании с устройствами грозозащиты данных изоляторов (см., например, принадлежащий заявителю настоящего изобретения патент РФ 2248079, Н 02 Н 9/06, 2005). Известны, в частности, ВЛЭ, в которых устройства грозозащиты выполнены в форме различных искровых разрядников, присоединяемых параллельно изоляторам (см., например, US 5283709, Н 02 Н 001/00, 1994 и RU 2002126810, Н 02 Н 9/06, 2004). В качестве наиболее близкого аналога предлагаемого технического решения может быть выбрана ВЛЭ, описанная в принадлежащем заявителю настоящего изобретения патенте РФ 2096882,H02G7/00, 1997. Данная ВЛЭ содержит опоры, изоляторы, закрепленные на опорах посредством метал-1 024693 лической арматуры, по меньшей мере один находящийся под высоким электрическим напряжением провод, связанный с изоляторами посредством крепежных устройств, и средства защиты изоляторов от грозовых перенапряжений в виде импульсных искровых разрядников. Хотя при правильном подборе импульсных искровых разрядников и схемы их подключения известная ВЛЭ обеспечивает высокую надежность грозозащиты, необходимость использования большого количества искровых разрядников существенно усложняет ее конструкцию, а также требует значительных затрат на изготовление и монтаж таких разрядников. Сущность изобретения Первая техническая задача, которую решает настоящее изобретение, состоит в создании обладающего невысокой стоимостью в производстве и эксплуатации высоковольтного изолятора, способного надежно и эффективно выполнять функции как собственно изолятора, так и грозового разрядника. Это позволит использовать изолятор по изобретению для крепления элементов электропередачи, находящихся под высоким напряжением, например проводов ВЛЭ, подстанций и другого электрооборудования. Соответственно, другая задача, на решение которой направлено изобретение, состоит в разработке высоковольтной линии электропередачи (ВЛЭ), обладающей улучшенными технико-экономическими характеристиками, а именно высокой надежностью работы, в том числе в условиях грозовых перенапряжений, при большей простоте конструкции (и соответственно меньшей стоимости) по сравнению с известными ВЛЭ. Достигаемым техническим результатом является также повышение надежности электропередачи. С целью решения первой задачи предлагается первый основной вариант осуществления высоковольтного изолятора для крепления, в качестве одиночного изолятора или в составе колонки или гирлянды изоляторов, высоковольтного провода в электроустановке или на линии электропередачи, содержащий изоляционное тело и арматуру в виде установленных на его концах первого и второго элементов арматуры. Первый элемент арматуры выполнен с возможностью соединения, непосредственно или посредством крепежного устройства, с высоковольтным проводом или со вторым элементом арматуры предшествующего высоковольтного изолятора колонки или гирлянды изоляторов. Второй элемент арматуры выполнен с возможностью соединения с опорой или с первым элементом арматуры последующего высоковольтного изолятора колонки или гирлянды изоляторов. Изолятор по изобретению характеризуется тем, что дополнительно содержит мультиэлектродную систему (МЭС), состоящую из m (m5) электродов, механически связанных с изоляционным телом. Электроды МЭС расположены между концами изоляционного тела с возможностью формирования, под воздействием грозового перенапряжения, электрического разряда между первым элементом арматуры и смежным (смежными) с ним электродом (электродами), между смежными электродами, а также между вторым элементом арматуры и смежным(смежными) с ним электродом (электродами). Расстояния между смежными электродами МЭС, т. е. длины g искровых разрядных промежутков выбираются с учетом требуемого значения напряжения пробоя этих промежутков. Они могут лежать в диапазоне от 0,5 мм до 20 мм в зависимости от класса напряжения изолятора и его назначения, а также от того, какие перенапряжения предполагается ограничивать: индуктированные или от прямого удара молнии. Для широкого круга применений разрядника по изобретению предпочтительное значение g составляет несколько миллиметров. Количество m электродов МЭС определяется с учетом ряда факторов, в том числе класса напряжения изолятора и его назначения, а также того, какие перенапряжения предполагается ограничивать, каковы сила тока в сопровождающей дуге и условия ее гашения (эти условия рассмотрены, например, в патенте РФ 2299508, Н 02 Н 3/22, 2007). Как будет показано далее, минимальное количество электродов целесообразно выбрать равным 5, тогда как при высоких значениях тока в дуге количество электродов может составлять в изоляторе по изобретению 200 и более. Однако (как это должно быть очевидно специалистам в данной области) введение в изолятор большого количества электродов приведет к существенному уменьшению суммарной длины пути утечки изолятора. Как следствие, произойдет значительное ухудшение его изоляционных свойств, в частности уменьшится допустимое напряжение, при котором он может применяться. Для того чтобы избежать нежелательных последствий введения МЭС с большим количеством электродов, предлагается дополнительно снабдить изолятор средствами компенсации вносимого МЭС сокращения длины пути утечки изолятора. Средства компенсации предпочтительно выполнены с возможностью обеспечения длины пути утечки по поверхности изоляции, по меньшей мере, между частью электродов (образующих k пар смежных электродов, где 3km-1), превышающей длину воздушного разрядного промежутка между этими электродами и длину одного из указанных электродов. При этом в рамках настоящего изобретения предлагаются различные варианты выполнения средств компенсации. Выбор конкретного значения k, а также конкретного варианта этих средств следует производить в зависимости от конкретных условий функционирования изолятора по изобретению и от типа используемого высоковольтного изолятора. Так, согласно одному из вариантов осуществления изобретения электроды выполнены Т-2 024693 образными. Другими словами, каждый электрод снабжен узкой ножкой, посредством которой он прикреплен к изоляционному телу, и широкой перекладиной, ориентированной в направлении смежного электрода. В этом варианте средства компенсации образованы участками изоляционного тела, заключенными между ножками электродов, и воздушными зазорами. В альтернативном варианте электроды расположены внутри изолятора. При этом средства компенсации выполнены в виде слоя материала изолятора, отделяющего электроды от поверхности этого тела, и прорезей (например в форме щелей или круглых отверстий), выполненных между смежными электродами и выходящих на поверхность изолятора. Для увеличения длины пути утечки по поверхности изоляции между смежными электродами глубину каждой прорези целесообразно выбрать превышающей глубину расположения электродов. С этой же целью расстояния между противолежащими сторонами участков прорезей, расположенных глубже электродов, целесообразно выбрать превышающими ширину прорезей у поверхности изоляционного тела, т. е. придать прорезям фигурную форму. Альтернативно, средства компенсации могут быть выполнены в виде расположенного на поверхности изолятора (в частности на поверхности изоляционного тела) по меньшей мере одного изоляционного элемента. При этом единственный изоляционный элемент или совокупность изоляционных элементов расположен (расположена) таким образом, чтобы пространственно отделить электроды от поверхности изолятора. В одном из вариантов на каждом изоляционном элементе установлено по одному электроду,т. е. изоляционные элементы в этом варианте имеют вид выступов, причем их количество равно m. При этом один или более (в общем случае n, n1) изоляционных элементов могут быть выполнены в виде спиральных изоляционных ребер, выступающих из поверхности изоляционного тела. При этом электроды могут быть установлены на одном или более изоляционных ребрах и/или на остальных (отдельных) m изоляционных элементах (по одному электроду на изоляционный элемент). В этом варианте максимальное общее количество изоляционных элементов составит m+n. При использовании для установки электродов одного или более спиральных изоляционных ребер электроды устанавливаются на торцевой поверхности (торцевых поверхностях) единственного или нескольких изоляционных ребер. В данном варианте между каждой парой электродов в изоляционном ребре предпочтительно выполнены прорези. Изобретение может быть реализовано применительно к изоляторам различных типов, в том числе использующих изоляционное тело, по существу, цилиндрической формы или в виде конусообразной или плоской тарелки. Если в изоляторе по изобретению с изоляционным телом в виде плоской тарелки имеется, по меньшей мере, одно изоляционное ребро, оно может быть выполнено выступающим из нижней поверхности тарелки. Для решения первой задачи также предлагается второй основной вариант осуществления высоковольтного изолятора для крепления, в качестве одиночного изолятора или в составе колонки или гирлянды изоляторов, высоковольтного провода в электроустановке или на линии электропередачи. Изолятор содержит изоляционное тело и арматуру в виде установленных на его концах первого и второго элементов арматуры. Первый элемент арматуры выполнен с возможностью соединения, непосредственно или посредством крепежного устройства, с высоковольтным проводом или со вторым элементом арматуры предшествующего высоковольтного изолятора указанных колонки или гирлянды, а второй элемент арматуры выполнен с возможностью соединения с опорой или с первым элементом арматуры последующего высоковольтного изолятора указанных колонки или гирлянды. Изолятор по изобретению характеризуется тем, что содержит также мультиэлектродную систему (МЭС) из m (m5) электродов, механически связанных с изоляционным телом и расположенных с возможностью формирования электрического разряда между смежными электродами МЭС. МЭС расположена по эквипотенциальной линии или эквипотенциальным линиям электрического поля промышленной частоты, в котором работает изолятор, перпендикулярно траектории пути утечки изолятора. При этом изолятор дополнительно содержит первый и второй подводящие электроды. Каждый из первого и второго подводящих электродов отделен воздушным промежутком от изоляционного тела и одним концом связан гальванически или через воздушный промежуток соответственно с первым и вторым элементами арматуры, а вторым концом через воздушный промежуток соответственно с первым и вторым концами МЭС. При перенапряжении первый из подводящих электродов обеспечивает подачу высокого потенциала на один конец МЭС (т. е. на один из ее крайних электродов), а второй из подводящих электродов обеспечивает подачу низкого потенциала на другой конец МЭС. Расположение МЭС перпендикулярно вектору напряженности электрического поля промышленной частоты, т. е. перпендикулярно траектории пути утечки изолятора, практически не уменьшает длину пути утечки. Поэтому не требуется средств компенсации потери длины пути утечки вследствие установки МЭС, благодаря чему обеспечивается низкая стоимость изолятора при обеспечении высокой надежности его функционирования и в качестве изолятора, и в качестве грозового разрядника. Если изолятор имеет конусообразное изоляционное тело, МЭС следует расположить на торцевой поверхности данного тела. Если же используется тарельчатый изолятор с концентрическими ребрами на нижней стороне тарельчатого изоляционного тела, МЭС также может быть установлена по наружному периметру изоляционного тела, однако предпочтительно расположить ее на торцевой поверхности одного из ребер этого тела. В альтернативном варианте выполнения изолятора МЭС состоит из, по меньшей мере, двух отрезков, расположенных по меньшей мере по двум указанным эквипотенциальным линиям, взаимно смещенным перпендикулярно траектории пути утечки изолятора. Данные отрезки сопряжены посредством сопрягающих электродов, которые выполнены на концах указанных отрезков, не связанных с элементами арматуры, и попарно связаны между собой гальванически или через воздушный промежуток. Для реализации данного варианта также можно использовать изолятор с конусообразным изоляционным телом. Однако предпочтительным в данном случае представляется применение тарельчатого изолятора с концентрическими ребрами на нижней стороне тарельчатого изоляционного тела. В этом случае каждый отрезок МЭС может быть расположен на торцевой поверхности одного из концентрических ребер. С целью решения второй задачи предлагается высоковольтная линия электропередачи (ВЛЭ), содержащая опоры, одиночные изоляторы и/или изоляторы, собранные в колонки или гирлянды, и по меньшей мере один находящийся под высоким электрическим напряжением провод, связанный непосредственно или посредством крепежных устройств с элементами арматуры одиночных изоляторов и/или первых изоляторов колонок или гирлянд изоляторов. При этом по меньшей мере один из изоляторов ВЛЭ представляет собой изолятор по изобретению, выполненный в соответствии с любым из вышеописанных вариантов. Таким образом, указанный технический результат (повышение надежности линии электропередачи при упрощении ее конструкции) достигается благодаря тому, что по меньшей мере один изолятор ВЛЭ (а предпочтительно по меньшей мере один изолятор на каждой опоре ВЛЭ) выполняет, в дополнение к своей основной функции, функцию грозозащиты, т. е. не требует использования совместно с ним грозового разрядника. Перечень фигур, чертежей Заявляемое изобретение иллюстрируется чертежами, где на фиг. 1 в продольном сечении показан первый вариант изолятора со спиральным ребром и с вмонтированными в него электродами в виде металлических Т-образных пластин; на фиг. 2 изолятор по фиг. 1 представлен в поперечном сечении; на фиг. 3 в продольном сечении показан второй вариант изолятора со спиральным ребром и с вмонтированными в него электродами в виде отрезков металлических цилиндров; на фиг. 4 изолятор по фиг. 3 представлен в поперечном сечении; на фиг. 5 в сечении, на виде сверху, в увеличенном масштабе показан фрагмент варианта спирального ребра изолятора по фиг. 3, 4; на фиг. 6 в сечении, на виде сверху, в увеличенном масштабе показан фрагмент другого варианта спирального ребра изолятора по фиг. 3, 4; на фиг. 7 на виде спереди показан штыревой изолятор, на поверхности изоляционного тела которого установлены изоляционные элементы; на фиг. 8 показан фрагмент изолятора по фиг. 7 в криволинейном сечении, проходящем через электроды; на фиг. 9 на виде спереди, частично в сечении, представлен тарельчатый изолятор со спиральными ребрами на нижней стороне тарельчатого изоляционного тела; на фиг. 10 изолятор по фиг. 9 представлен на виде снизу; на фиг. 11 на виде спереди, в сечении, показан фрагмент изолятора по фиг. 9 и 10; на фиг. 12 на виде снизу показан тот же фрагмент, что и на фиг. 11; на фиг. 13 представлен конусный изолятор с промежуточными электродами, установленными по окружности на торцевую поверхность изоляционного ребра; на фиг. 14 изолятор по фиг. 13 представлен на виде снизу; на фиг. 15 в перспективном изображении показан фрагмент гирлянды ВЛЭ с изоляторами по изобретению; на фиг. 16 на виде спереди, частично в сечении, представлен тарельчатый изолятор с концентрическими ребрами на нижней стороне тарельчатого изоляционного тела; на фиг. 17 изолятор по фиг. 16 представлен на виде снизу; на фиг. 18 схематично показан фрагмент ВЛЭ по изобретению; на фиг. 19 схематично показан фрагмент ВЛЭ по изобретению. Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения Как показано на фиг. 1, 2, для фиксации высоковольтного (находящегося под высоким напряжением) провода 1, входящего, например, в состав ВЛЭ (типа показанной на фиг. 18), может быть использован одиночный опорный цилиндрический изолятор 100, содержащий цилиндрическое изоляционное тело 2 со спиральным изоляционным ребром 3, выполненное из твердого диэлектрика, например из фарфора. При помощи металлической арматуры, состоящей из первого (верхнего) элемента арматуры (не изображен) и второго (нижнего) элемента 15 арматуры, он соединен соответственно с высоковольтным проводом 1 и с проводящей заземленной опорой 16 (см. фиг. 18). Согласно первому основному варианту изобретения изолятор дополнительно содержит мульти-4 024693 электродную систему (МЭС), состоящую из m электродов 5. Минимальное значение m целесообразно задать по аналогии с разрядником длинно-искрового петлевого типа на 10 кВ (РДИП-10), выполненным в соответствии с патентом РФ 2299508, Н 02 Н 3/22, 2007 (т. е. использующим МЭС) и получившим широкое применение в высоковольтных линиях электропередачи. Опыт эксплуатации РДИП-10 показал,что он способен эффективно выполнять грозозащитные функции при условии использования в составе МЭС не менее 15 промежуточных электродов. При этом гашение дуги происходит при первом переходе сопровождающего тока через ноль. Соответственно, с учетом того, что изолятор по изобретению рассчитан на применение в сетях от 3 кВ и выше, значение m для него должно быть не менее 5. В данном, первом варианте выполнения изолятора по изобретению электроды 5 закреплены в торцевой поверхности спирального ребра 3. Как было указано выше, расстояния между смежными электродами 5, т. е. длины g искровых разрядных промежутков, могут лежать в интервале от 0,5 мм до 20 мм,предпочтительно составляя несколько миллиметров. При высоких импульсных разрядных напряжениях(порядка 100 кВ и более), которые могут быть приложены к изолятору при грозовом перенапряжении, а также при необходимости гашения канала разряда непосредственно после окончания грозового импульса, т. е. практически без сопровождающего тока промышленной частоты, требуемое количество m электродов 5 может составлять сто и более. Положение крайних (первого и последнего) электродов 5 МЭС предпочтительно выбирается таким образом, чтобы длины искровых разрядных промежутков между каждым из этих электродов и смежным с ним первым или вторым элементом арматуры также были равны или близки к g. При воздействии на провод 1 грозового перенапряжения достаточной величины перекрывается воздушный промежуток первым (неизображенным) элементом арматуры, соединенным с проводом 1 (или с его крепежным устройством 17) и ближайшим к нему первым электродом 5, а затем разряд развивается каскадно, т. е. последовательно пробивая искровые разрядные промежутки между смежными электродами 5, пока не дойдет до второго элемента 15 арматуры, соединенного с заземленной опорой 16. Таким образом, провод 1 оказывается соединенным с заземленной опорой 16 каналом, который состоит из отрезка канала между первым элементом арматуры, соединенным с высоковольтным проводом 1, и первым электродом 5, множества мелких отрезков канала между электродами 5 и отрезка канала между последним электродом 5 и вторым элементом 15 арматуры, соединенным с опорой 16. Вблизи отрицательно заряженных поверхностей электродов возникает так называемое катодное падение напряжения, которое составляет 50-100 В. В обычных разрядных системах, состоящих из двух электродов (катода и анода), эффект катодного падения напряжения неощутим, т. к. разрядные напряжения составляют киловольты. Вследствие того, что в изоляторе по изобретению число электродов весьма велико (например, для класса напряжения 10 кВ при гашении разряда без сопровождающего тока промышленной частоты оно составляет порядка 100), суммарный эффект от катодного падения напряжения играет существенную роль. В этом случае основное падение напряжения при разряде в маленьких промежутках между электродами приходится на прикатодную область. В ней же выделяется большая часть общей энергии, выделяемой каналом разряда между электродами. При этом электроды нагреваются и тем самым охлаждают канал разряда. После протекания тока грозового перенапряжения канал быстро остывает и его сопротивление увеличивается. По окончании импульса грозового перенапряжения к изолятору остается приложенным напряжение промышленной частоты. Однако вследствие большого суммарного сопротивления канала 6 разряд не может самостоятельно существовать и гаснет. ВЛЭ, в которую входят изоляторы по изобретению, продолжает работу без отключения. Таким образом, высоковольтный изолятор по изобретению с высокой эффективностью реализует функцию грозозащиты, выполняемую в известных ВЛЭ отдельными устройствами грозозащиты, подключаемыми к каждому изолятору. Для того чтобы изолятор согласно изобретению надежно выполнял и свою основную, изоляционную функцию при продолжительном воздействии напряжения промышленной частоты в условиях загрязнения и увлажнения, Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) нормируется удельная эффективная длина пути утечки (отношение эффективной длины пути утечки изолятора или гирлянды (колонки) изоляторов, при которой обеспечивается их надежная работа, к наибольшему линейному, длительно допускаемому напряжению U доп). Значения нормированной удельной эффективной длины пути утечки поддерживающих гирлянд ВЛЭ 6-750 кВ и штыревых изоляторов на металлических опорах зависят от типа и класса линии (а также от степени загрязненности атмосферы) и лежат в диапазоне l уд = 1,4-4,2 см/кВ (см. Кучинский Г.С. и др. Изоляция установок высокого напряжения - М.: Энергоатомиздат, 1987,с. 145). Таким образом, значение суммарной длины L пути утечки между проводом 1 и заземленным (т. е. соединенным с заземленной опорой) элементом 15 арматуры изолятора должно быть не менее чем определяемое по формуле: Суммарная длина пути утечки складывается из длины пути утечки между первым элементом арматуры изолятора, соединенным с проводом 1 (или с его крепежным устройством 17), и ближайшим к нему электродом 5, lym,1, длины пути утечки между m электродами 5 (m-1) lym,0 (где lym,0 - длина утечки между соседними электродами 5, см. фиг. 1 и 2) и длины пути утечки между последним электродом 5 и заземленным вторым элементом 15 арматуры, lym,m. Если lym,1 = lym,0 = lym,m ,то (1) можно записать в виде: Как уже упоминалось, количество m электродов определяется условием гашения сопровождающего тока. При известном m минимально допустимую длину пути утечки между двумя соседними промежуточными электродами lym,0 можно определить из (2) по формуле: Как видно из (3), lym,0 определяется максимально допустимым рабочим напряжением сетиU доп, нормированной удельной эффективной длиной пути утечки l уд и количеством электродов m. Длина пути утечки изолятора по спиральной траектории, проходящей по торцевой поверхности изоляционного ребра 3 известного изолятора, больше, чем наименьшая длина пути утечки от провода 1 ко второму элементу 15 арматуры, проходящего по спиральной траектории по цилиндрическому изоляционному телу 2. Однако установка электродов 5 МЭС на торцевую поверхность ребра 3 в изоляторе 100 по изобретению уменьшает длину пути утечки по спиральной траектории, проходящей по торцевой поверхности ребра. Поэтому при большом количестве электродов 5 этот путь утечки может стать меньше указанной наименьшей длины пути утечки. Из формулы (3) видно, что в этом случае произойдет уменьшение максимально допустимого напряжения U доп, т. е. ухудшение изоляционных свойств изолятора 100. Чтобы этого не произошло, выступающим из ребра 3 частям электродов 5 предпочтительно придана Т-образная форма, т. е. каждый из них имеет узкую ножку 4, посредством которой он прикреплен к ребру 3 изоляционного тела 2, и широкую перекладину 8. Таким образом, в данном варианте высоковольтного изолятора по изобретению средства компенсации сокращения длины пути утечки изолятора, вносимого МЭС, образованы участками спирального ребра 3 изоляционного тела 2 и воздушными зазорами,заключенными между ножками 4 электродов 5. Кроме того, благодаря тому, что ножки 4 электродов сделаны узкими, они незначительно сокращают общую изоляционную длину спирального ребра 3. При описанном выполнении электродов 5 МЭС длина lym,0 пути утечки между смежными электродами 5 (см. фиг. 2) превышает длину g искрового разрядного промежутка. Следовательно, кратчайшим путем утечки от провода 1 ко второму элементу 15 арматуры остается путь по цилиндрическому изоляционному телу 2 (а не по его спиральному ребру 3). Другими словами, изолятор 100 приобретает свойства разрядника, полностью сохраняя свои изоляционные свойства. При этом, в зависимости от соотношений длин путей утечки по изоляционному телу и по спиральному ребру, при умеренных требованиях к изолятору 100 Т-образную форму (усложняющую конструкцию электродов 5) можно придать не всем парам смежных электродов, а только некоторому количеству (k) таких пар. В реальных ситуациях оптимальное значение k находится в интервале 3km-1. Остальным электродам 5 можно придать более простую и технологичную форму пластин, брусков или цилиндров. Достоинством этого варианта изолятора является то, что он может применяться в районах с сильным загрязнением атмосферы, так как загрязнение не может накопиться в промежутках между электродами. На фиг. 3, 4 показан второй вариант осуществления изолятора по изобретению, который также представляет собой цилиндрический изолятор 100 с арматурой, состоящей из двух элементов (на фиг. 3 показан только второй элемент 15), со спиральным ребром 3 и с вмонтированными в это ребро электродами 5 МЭС. Однако в данном варианте электроды 5 выполнены в виде отрезков металлических цилиндров, которые, в отличие от предыдущего варианта, расположены не снаружи, а внутри изолятора 100 (в данном случае - внутри его спирального ребра 3). При этом в спиральном ребре 3 выполнены прорези 7,например в форме щелей глубиной b (превышающей глубину расположения электродов 5) и ширинойag. В результате электроды 5 оказываются отделенными друг от друга небольшими искровыми разрядными промежутками длиной g (составляющей в предпочтительных вариантах несколько миллиметров). Как наглядно показано в увеличенном масштабе на фиг. 5, средства компенсации, обеспечивающие в данном варианте увеличение lym,0 пути утечки между электродами, выполнены в виде слоя материала изоляционного ребра 3, отделяющего электроды 5 от поверхности изоляционного ребра 3, и прорезей 7. Достоинством этого варианта является более высокая технологичность изготовления и возможность задания требуемой длины lym,0 пути утечки простым изменением глубины b прорези 7, т. е. варьированием глубины с той ее части, которая находится на большей глубине относительно электродов 5, и/или толщины слоя материала, отделяющего электроды от поверхности. Кроме того, из фиг. 5 видно также, что еще одна возможность увеличения значения lym,0 состоит в выполнении прорезей 7 с шириной ag. Как показано в увеличенном масштабе на фиг. 6, для увеличения пути утечки lym 0 прорези 6 могут быть выполнены фигурными. Например, участки прорезей 7, расположенные глубже электродов 5, могут быть выполнены в виде круговых цилиндров или иметь какую-либо иную форму, при которой расстояния между противолежащими сторонами участков прорезей 7, расположенных глубже электродов 5, пре-6 024693 вышают ширину прорезей у поверхности ребра 3 изоляционного тела 2. Очевидно, что такое выполнение прорезей также обеспечивает увеличение lym,0, т. е. повышение эффективности средств компенсации сокращения длины пути утечки изолятора 100 в результате использования электродов 5. Следует также отметить, что, в зависимости от конкретных требований, предъявляемых к изолятору 100, и соотношений между другими его параметрами (такими как диаметр изоляционного тела 2, общая длина спирального ребра 3 и т. д.), фигурными (т. е. более сложными в изготовлении) могут быть сделаны только некоторые из прорезей 7. Аналогично, только часть прорезей 7 может иметь увеличенную глубину b. На фиг. 7, 8 показан третий вариант осуществления изолятора по изобретению. В этом варианте он представляет собой штыревой изолятор 101, закрепленный на опоре 16 посредством своей второго элемента 15 арматуры в виде штыря. На поверхности колоколообразного изоляционного тела 2 по спиральной траектории установлены m изоляционных элементов 9. Эти элементы в данном варианте образуют средства компенсации, обеспечивающие увеличение пути утечки между электродами 5, которые закреплены внутри изоляционных элементов 9 и выступают из них. Изоляционные элементы 9, например в форме пластин, брусков или цилиндров, могут быть выполнены, в частности, из силиконовой резины и приклеены к изоляционному телу 2. В данном варианте изолятора по изобретению электроды 5 выполнены в виде отрезков круглых цилиндров (проволоки) и изолированы друг от друга небольшими искровыми промежутками длиной g (порядка одного или нескольких миллиметров). Благодаря применению средств компенсации в виде изоляционных элементов 9 путь утечки lym, 0 между смежными электродами 5 определяется (как это показано на фиг. 8) суммой путей с утечки по смежным изоляционным элементам 9 и пути а утечки по поверхности изоляционного тела между смежными элементами 9: lym,0 = 2 с+a. Благодаря такому выполнению значение lym,0 оказывается существенно больше длины g искрового промежутка и больше длины одного из указанных электродов 5. Так как электрическая прочность воздушного промежутка при воздействии напряжения промышленной частоты значительно больше, чем разрядные напряжения по поверхности загрязненной и увлажненной изоляции, установка электродов на изоляционных элементах обеспечивает компенсацию уменьшения суммарной длины пути утечки вдоль линии размещения электродов 5 и тем самым предотвращает снижение изоляционных свойств изолятора при одновременном обеспечении его высоких характеристик как устройства грозозащиты. Рассмотренный вариант изолятора по изобретению интересен тем, что для его изготовления могут быть использованы массово выпускаемые штыревые фарфоровые изоляторы. Поскольку необходимость закрепления на поверхности изоляционного тела 2 большого количества изоляционных элементов усложняет технологию изготовления высоковольтного изолятора по изобретению, представляется желательным объединить эти элементы в один или несколько протяженных изоляционных элементов, выступающих из поверхности изоляционного тела 2, например придать им вид одного или n спиральных изоляционных ребер. Приведенный на фиг. 9-12 четвертый вариант изолятора по изобретению представляет собой модификацию тарельчатого изолятора и предназначен для использования в составе гирлянды аналогичных изоляторов. На нижней поверхности тарельчатого изоляционного тела 2 тарельчатого изолятора 102 выполнены два изоляционных спиральных ребра. Одно из них (ребро 10) выполняет чисто изоляционную функцию, т. е. служит для обеспечения требуемого значения минимального пути утечки при наличии МЭС. В теле второго изоляционного ребра (ребра 3) установлены электроды 5, разделенные между собой прорезями 7, которые могут быть выполнены так, как показано на фиг. 5 и 6, или, альтернативно, в виде круглых отверстий, как показано на фиг. 10 и 12. В этом варианте между электродами сформированы газоразрядные камеры, повышающие эффективность функционирования изолятора 102 в качестве грозового разрядника. При воздействии на изолятор импульса перенапряжения разряд развивается от шапки 11 изолятора(т. е. от первого элемента его арматуры), которая контактирует с неизображенным проводом или с его крепежным устройством, или с пестиком (вторым элементом арматуры) предыдущего изолятора гирлянды по верхней поверхности изоляционного тела 2 к первому электроду 5 МЭС (см. фиг. 9) и далее, последовательно пробивая промежутки между электродами 5, к пестику 12 (см. фиг. 10). Направление развития разряда показано на фиг. 9, 10 стрелками. В процессе образования и развития искрового канала происходит его расширение со сверхзвуковой скоростью. Так как объемы разрядных искровых камер между электродами 5 весьма малы, в этих камерах создается высокое давление, под действием которого каналы искровых разрядов между электродами 5 перемещаются к поверхности изоляционного тела и далее выбрасываются наружу в окружающий изолятор воздух. Вследствие возникающего дутья эффективность дугогашения значительно повышается по сравнению с вариантами, показанными на фиг. 1-8. Однако прорези в виде газоразрядных камер подвержены загрязнению. Поэтому такой вариант исполнения прорезей применительно к варианту изолятора по фиг. 9, 10 целесообразен преимущественно для районов с низкой степенью загрязнения атмосферы. Эффективность изолятора по первому основному варианту изобретения, совмещающего изоляционные и грозозащитные функции, подтверждена результатами сравнительных испытаний. Для их прове-7 024693 дения были подготовлены два изолятора на класс напряжения 3 кВ постоянного тока: (1) фарфоровый подвесной изолятор L 3036-12 со спиральным ребром, выпускаемый чешской компанией ElektroporcelanLouny a.s., и (2) изолятор по изобретению. Изолятор (2) согласно изобретению выполнен на основе изолятора L 3036-12, но дополнительно снабжен установленными на спиральное ребро изоляционными элементами и электродами МЭС, аналогичными описанным выше со ссылками на фиг. 8 элементам 9 и электродам 5 соответственно. Электроды были выполнены в виде отрезков проволоки из нержавеющей стали диаметром 2 мм и длиной 10 мм. Они вставлялись в изоляционные элементы длиной 7 мм, которые были изготовлены из профиля из силиконовой резины шириной 10 мм и высотой 8 мм с полукруглой верхней частью и приклеены к торцевой поверхности спирального ребра изолятора специальным силиконовым клеем. Основные параметры изоляторов приведены в табл. 1. Таблица 1. Основные параметры испытанных изоляторов(1) Высота силиконовых изоляционных элементов, наклеиваемых на спиральное ребро изолятора,составляла 8 мм.(2) Наименьшее напряжение, остающееся на изоляторе после его перекрытия грозовым импульсом. Длина торцевой поверхности спирального ребра составляла около 2500 мм. Было установлено 240 электродов. Длина воздушных промежутков между электродами составляла g = 0,5 мм. Таким образом,суммарная длина воздушных промежутков составляла G=(m+l)g= (240+1) 0,5120 мм. По ПУЭ, в зависимости от степени загрязнения атмосферы (С 3 А), удельная длина пути утечки лежит в диапазоне l уд = 1,4-4,2 см/кВ. Для класса напряжения U=3 кВ постоянного тока длины пути утечки должны быть Видно, что введение МЭС может уменьшить длину пути утечки до недопустимого значения. Однако, как было описано выше, при использовании средств компенсации сокращения длины пути в виде изоляционных элементов согласно изобретению длина пути утечки между соседними электродами определяется формулой: lym,0=2 с+а. В данной конструкции а=с=2,5 мм. Соответственно, lym,0=7,5 мм, и суммарная длина пути утечки между электродами по траектории спирального ребра равна L=(m+1)lym,0 =(240+1)7,5 = 1807,5 мм 181 см. Таким образом, в изоляторе по изобретению LLym для районов с любой С 3 А. Испытания обоих изоляторов были проведены напряжением промышленной частоты и грозовыми импульсами. Основные результаты также приведены в таблице. При воздействии напряжения промышленной частоты разрядные характеристики обоих изоляторов практически одинаковы. Это означает, что установка электродов не ухудшила изоляционные свойства изолятора при промышленной частоте. При воздействии грозового импульса обычный изолятор перекрывается по воздуху по кратчайшему пути. При этом из осциллограммы напряжения видно, что напряжение уменьшается практически до нуля, т. е. сопротивление канала разряда очень мало. После грозового перекрытия изолятора, установленного в эксплуатацию в электрическую сеть, по каналу перекрытия будет протекать сопровождающий ток сети, что означает короткое замыкание, делающее необходимым экстренное отключение сети. В изоляторе по изобретению при его перекрытии по спиральной траектории через множество электродов напряжение не срезается до нуля, а имеется значительное остающееся напряжение, составляющее 4 кВ, которое превосходит напряжение сети, равное 3 кВ. Это означает, что сопровождающего тока не будет, т. е. изолятор срабатывает как устройство грозозащиты: отводит ток грозового перенапряжения без сопровождающего тока и соответственно без отключения сети. Рассмотренные в данном описании варианты и модификации выполнения ВЛЭ и изолятора по изобретению приведены лишь для пояснения его конструкции и принципов работы. Специалистам в данной области техники должно быть понятно, что возможны отклонения от вышеприведенных примеров выполнения. Например, промежуточные электроды по фиг. 1 и 2 могут иметь не Т-образную, а Г-образную форму, что может оказаться более технологичным. Для увеличения длины пути утечки боковые поверхности электродов могут быть покрыты слоем изоляции. В варианте, показанном на фиг. 9 и 10, мультиэлектродная система (МЭС) может быть размещена на обоих изоляционных ребрах 3 и 10 (а не на одном ребре 3, как показано на фиг. 9 и 10). В этом случае при воздействии грозового перенапряжения сработают обе ветви МЭС, так что сопровождающий ток разделится между этими ветвями, что облегчит его гашение. Вместо одиночных изоляторов, подобных показанным на фиг. 1-6 и на фиг. 18, могут быть использованы колонки, собранные из двух или более подобных изоляторов. Кроме того, изоляторы по изобретению, в виде одиночных изоляторов или колонок (гирлянд) изоляторов, могут применяться не только во ВЛЭ, но и в различных высоковольтных установках, причем для закрепления не только проводов, но и ошиновок. На фиг. 13, 14 показан второй основной вариант исполнения изолятора на основе изолятора 150 с конусообразным изоляционным телом 21 и арматурой, состоящей из первого элемента в виде металлического пестика 12 и второго элемента в виде металлической шапки 11. Такие изоляторы обладают хорошими аэродинамическими свойствами и поэтому слабо загрязняются. Они могут применяться в районах с сильной степенью загрязнения атмосферы. На торцевой поверхности изоляционного тела по большей части окружности закреплены промежуточные электроды 22, разделенные между собой промежутками 26 длиной g и в совокупности образующие МЭС 25. МЭС 25 занимает большую часть периметра изолятора. Меньшая часть периметра изолятора свободна от промежуточных электродов, так что между концами МЭС имеется промежуток 29 длиной G. К одному из концов МЭС (на фиг. 14 он находится слева от вертикальной оси изолятора) подходит первый (нижний) подводящий электрод 24, гальванически соединенный с пестиком 12 изолятора. Он образует с первым промежуточным электродом 22 воздушный искровой промежуток 28 длиной S2. К последнему промежуточному электроду 22, расположенному на другом конце МЭС 25 (на фиг. 14 он находится справа от вертикальной оси изолятора), подходит второй(верхний), соединенный с шапкой 11 изолятора подводящий электрод 23. Он образует с последним промежуточным электродом 22 воздушный искровой промежуток 27 длиной S1. На фиг. 15 представлена часть гирлянды 300, собранной из двух изоляторов 150 путем соединения второго элемента арматуры (шапки) 11 первого (нижнего) изолятора с первым элементом арматуры (пестиком) 12 последующего (верхнего) изолятора. Шапка верхнего изолятора может быть соединена с опорой ВЛЭ (см. фиг. 19) или с пестиком последующего изолятора (в случае включения в гирлянду еще одного аналогичного изолятора), а пестик нижнего изолятора - с высоковольтным проводом ВЛЭ. Для большей наглядности изоляционные тела обоих изоляторов показаны полупрозрачными. При воздействии перенапряжения на изолятор 150 пробиваются воздушные промежутки 27 и 28 и перенапряжение оказывается приложенным к МЭС 25. Под действием этого перенапряжения искровые промежутки 26 между промежуточными электродами 22 последовательно пробиваются. В результате шапка 11 изолятора 150 и его пестик 12 оказываются связанными через канал разряда, разбитый на множество небольших отрезков, что способствует эффективному его гашению после протекания тока перенапряжения. Следует подчеркнуть, что установка МЭС по изобретению практически не изменяет изоляционные характеристики исходного изолятора, т. к. она располагается по эквипотенциальной концентрической линии электрического поля изолятора перпендикулярно кратчайшему пути утечки изолятора. Длина пути утечки (расстояние по верхней и нижней поверхностям изолятора от шапки 11 до пестика 12) уменьшается лишь на ширину промежуточного электрода. Например, у изолятора ПСК-70 длина пути утечки 310 мм, а промежуточный электрод имеет ширину 5 мм, т. е. сокращение пути утечки составляет всего 5/310 = 1,6%. Это справедливо даже при сильном загрязнении и увлажнении, когда промежуточные электроды 22 связаны между собой проводящими участками загрязнения. Подводящие электроды 23 и 24 располагаются на расстоянии нескольких сантиметров от верхней и нижней поверхности изолятора соответственно и не сокращают путь утечки изолятора. Путь разряда по изолятору 150 показан на фиг. 13-15 стрелками. В случае использования гирлянды 300 изоляторов при воздействии перенапряжения сначала пробиваются искровые промежутки первого (в представленном варианте нижнего) изолятора 150, соединенного с высоковольтным проводом ВЛЭ, после чего перенапряжение прикладывается ко второму изолятору,в результате чего происходит пробой его искровых промежутков. Если в гирлянде имеется более двух изоляторов, описанный процесс повторяется для каждого последующего изолятора. Как это обосновано выше, общее количество промежуточных электродов 22, образующих МЭС, не должно быть меньше пяти. Конкретное количество m промежуточных электродов, а также конкретные значения длин g, G, S1, S2 соответственно искровых промежутков 26 между промежуточными электродами, промежутка 29 между концами МЭС 25 и промежутков 27, 28 между подводящими электродами 23, 24 и крайними промежуточными электродами 22 МЭС должны быть выбраны таким образом, чтобы при воздействии на изолятор 150 перенапряжения перекрытие происходило согласно приведенному выше описанию, а промежуток 29 не перекрывался при воздействии перенапряжения. Следовательно, разрядное напряжение промежутка 29 должно быть больше, чем у m искровых промежутков g, т. е. длина G промежутка 29 должна существенно превышать суммарную длину m промежутков g (Gтд). Длины S1 и S2 промежутков 27 и 28 подбираются экспериментально. Например, как показали проведенные исследования и испытания при воздействии грозового импульса 1,2/50 мкс с наибольшим значением 300 кВ, надлежащее срабатывание изолятора по изобретению, выполненного на основе изолятора ПСК 70 с диаметром изоляционного тела D = 330 мм, обеспечивается при следующих параметрах: G = 90 мм; S1 = S2 = 20 мм; g = 0,5 мм и m = 140. На фиг. 16, 17 представлен вариант изолятора по изобретению, выполненный на основе наиболее распространенного тарельчатого изолятора с концентрическими ребрами 10 на нижней стороне тарельчатого изоляционного тела 21. Аналогично описанному выше варианту изолятора по фиг. 13, 14 изолятор 200 по фиг. 16, 17 содержит множество промежуточных электродов, образующих МЭС 25. В представленном варианте МЭС разделена на три отрезка 25-1, 25-2, 25-3, каждый из которых расположен на торце одного из трех концентрических ребер 10. Однако, в зависимости от конкретных условий использования, на которые рассчитан изолятор, в том числе от расчетного значения перенапряжения и соответственно от общего количества промежуточных электродов 22, возможно использование МЭС, установленной, например, только на внешнем концентрическом изоляционном ребре или МЭС, разделенной только на два отрезка, расположенных на любой паре концентрических изоляционных ребер 10. Таким образом, в изоляторе 200 все промежуточные электроды 22 МЭС 25 также расположены по эквипотенциальным линиям электрического поля промышленной частоты, в котором работает изолятор 200, перпендикулярно траектории пути утечки изолятора. К левому концу (здесь и далее понятия "левый" и "правый" приводятся применительно к фиг. 17) первого отрезка 25-1 МЭС 25, установленного на внешнем концентрическом ребре 10 изолятора 200,подходит верхний (второй) подводящий электрод 23, соединенный с шапкой 11 изолятора. На правом конце этого отрезка 25-1 МЭС, не связанном непосредственно с каким-либо элементом арматуры, закреплен сопрягающий электрод 30. На смежном с ним (правом) конце второго отрезка 25-2 МЭС 25, установленного на среднем концентрическом изоляционном ребре 10, также закреплен сопрягающий электрод 31, который совместно с сопрягающим электродом 30 образует первый искровой разрядный промежуток 32 длиной Sp. На левом конце данного отрезка 25-2 МЭС также установлен сопрягающий электрод 33. Аналогично, на смежном (левом) конце третьего отрезка 25-3 МЭС 25, установленного на внутреннем концентрическом ребре 10, закреплен сопрягающий электрод 34, а на его правом конце - первый подводящий электрод 24. Сопрягающий электрод 34 образует вместе с сопрягающим электродом 33 второй искровой разрядный промежуток 35 длиной Sp. Подводящий электрод 24 образует аналогичный,третий искровой разрядный промежуток 35 длиной Sp с пестиком 12 изолятора 200. При воздействии перенапряжения на изолятор сначала пробивается промежуток 27 между верхним подводящим электродом 23 и крайним левым промежуточным электродом 22 первого отрезка 25-1 МЭС 25. (см. фиг. 17). Далее последовательно пробиваются все разрядные промежутки этого отрезка МЭС,далее пробивается промежуток 32 между сопрягающими электродами 30, 31 первого и второго отрезков 25-1, 25-2 МЭС. Далее перекрываются все разрядные промежутки второго отрезка 25-2 МЭС, искровой разрядный промежуток 35 между сопрягающими электродами 33, 34 второго и третьего отрезков 25-2,25-3 МЭС, все разрядные промежутки третьего отрезка 25-3 МЭС и, наконец, искровой разрядный промежуток 35 между первым подводящим электродом 24 и пестиком 12. Путь перекрытия показан на фиг. 16 и 17 стрелками. Таким образом, шапка 11 изолятора 200 и его пестик 12 и в этом случае оказываются связанными через канал разряда, разбитый на множество небольших отрезков, что способствует эффективному его гашению после протекания тока перенапряжения, как это было описано выше. Этот вариант исполнения изолятора по изобретению с расположением промежуточных электродов на торцах двух и более концентрических изоляционных ребер позволяет удобно разместить наибольшее количество промежуточных электродов, что способствует повышению эффективности гашения канала тока перенапряжения. Поскольку в изоляторе 200 все промежуточные электроды 22 МЭС 25 также расположены по эквипотенциальным линиям электрического поля промышленной частоты, в котором работает изолятор 200, перпендикулярно траектории пути утечки изолятора, сокращение длины пути утечки изолятора в результате введения МЭС не превышает ширины одного промежуточного электрода, умноженной на количество отрезков МЭС (в рассмотренном варианте равное 3). Очевидно, что в случае использования только двух отрезков (например отрезков 25-1 и 25-2) МЭС 25, отпадает необходимость в использовании двух сопрягающих электродов 33, 34, а первый подводящий электрод 24 соединяется с концом МЭС, не соединенным со вторым подводящим электродом 23. Аналогично, если вся МЭС 25 расположена на одном концентрическом изоляционном ребре 10 (например на внешнем ребре), отпадает необходимость в использовании каких-либо сопрягающих электродов. В данных вариантах сокращение длины пути утечки изолятора составит соответственно две и одну ширину промежуточного электрода. Эффективность изолятора по второму основному варианту изобретения, совмещающего изоляционные и грозозащитные функции, подтверждена результатами сравнительных испытаний. Для их проведения были подготовлены два изолятора на класс напряжения 10 кВ переменного тока: стеклянный подвесной изолятор ПСК-70 с конусным гладким изоляционным телом и изолятор по изобретению. Изолятор по изобретению был выполнен на основе изолятора ПСК-70, но дополнительно снабжен установленными на торцевую поверхность конусного изоляционного тела промежуточными электродами 22, аналогичными описанным выше со ссылками на фиг. 13-15. В качестве промежуточных электродов использовались гайки М 2,5. Они приклеивались к торцевой поверхности конусного изолятора специальным эпоксидным клеем. Длина g воздушных промежутков 26 между электродами (расстояние между параллельными гранями гаек) составляла 0,5 мм. Расстояние между концами МЭС (т. е. длина G промежутка 29) составляло 90 мм; длины S1, S2 промежутков 27, 28 равнялись 20 мм. Основные параметры изоляторов приведены в табл. 2. Таблица 2. Основные параметры испытанных изоляторов и результаты испытаний Примечания: 1) Толщина гаек, наклеиваемых на торцевую поверхность изолятора, составляла 2 мм; 2) Наименьшее напряжение, остающееся на изоляторе после его перекрытия грозовым импульсом. Испытания обоих изоляторов были проведены напряжением промышленной частоты и грозовыми импульсами. Основные результаты также приведены в табл. 2. При воздействии напряжения промышленной частоты разрядные характеристики обоих изоляторов практически одинаковы. Это означает, что установка электродов не ухудшила изоляционные свойства изолятора при промышленной частоте. Импульсные разрядные напряжения у изолятора по изобретению (70 кВ) ниже, чем у исходного изолятора (90 кВ), так как его перекрытие развивается по МЭС, а не вдоль поверхности, как у обычного изолятора. Поэтому изолятор по изобретению может использоваться как разрядник при установке его параллельно обычному изолятору. При воздействии грозового импульса обычный изолятор перекрывается по воздуху по кратчайшему пути. При этом из осциллограммы напряжения видно, что напряжение уменьшается практически до нуля, т. е. сопротивление канала разряда очень мало. После грозового перекрытия изолятора, установленного в эксплуатацию в электрическую сеть, по каналу перекрытия будет протекать сопровождающий ток сети, что означает короткое замыкание, делающее необходимым экстренное отключение сети. В изоляторе по изобретению при его перекрытии по МЭС через множество электродов напряжение не срезается до нуля, а имеется значительное остающееся напряжение, составляющее 6 кВ. На ВЛЭ 10 кВ применяют два подвесных изолятора в гирлянде. В случае применения двух изоляторов по изобретению на основе изолятора типа ПСК-70 суммарное остающееся напряжение составляет 6+6 = 12 кВ, что значительно больше, чем наибольшее фазное рабочее напряжение U фнр.=U НОМ 1,2/1,73=101,2/1,73=7 кВ. Это означает, что сопровождающего тока не будет, т.е. изолятор срабатывает, как устройство грозозащиты: отводит ток грозового перенапряжения без сопровождающего тока и соответственно без отключения сети. Рассмотренные в данном описании варианты и модификации выполнения изолятора по изобретению приведены лишь для пояснения его конструкции и принципов работы. Специалистам в данной области техники должно быть понятно, что возможны отклонения от вышеприведенных примеров выполнения. Например, для исключения перемещения дуги по подводящим электродам они могут быть покрыты слоем изоляции. В варианте, показанном на фиг. 13 и 14, МЭС может быть размещена на нескольких концентрических окружностях, что увеличит число промежуточных электродов и повысит эффективность гашения сопровождающего тока (хотя и приведет к некоторому удорожанию изолятора). Возможны незначительные отклонения в установке промежуточных электродов от эквипотенциальной линии,- 11024693 обусловленные удобством технологии изготовления изолятора по изобретению. На фиг. 18 представлен вариант выполнения ВЛЭ 10 кВ (обозначенной в целом, как 110) с использованием варианта изолятора по фиг. 1, 2. ВЛЭ 10 кВ наиболее часто отключаются от индуктированных перенапряжений. Как уже упоминалось, для защиты от таких отключений в России используются разрядники РДИП-10. Они устанавливаются по одному на опору с чередованием фаз. Например, на первой опоре такой разрядник устанавливается на фазу А, на второй - на фазу В, на третьей - на фазу С и т.д. Как показано на фиг. 18, аналогичным способом, т. е. по одному на опору с чередованием фаз, могут быть установлены и изоляторы по изобретению, например изоляторы 100 со спиральным ребром по фиг. 1-6 или штыревые изоляторы 101 по фиг. 7, 8. Остальные изоляторы 18 могут быть традиционного исполнения. Альтернативно, на одну из фаз может быть установлена гирлянда тарельчатых изоляторов 102 по изобретению (проиллюстрированных фиг. 9-12). На фиг. 19 представлен фрагмент ВЛЭ 35 кВ, выполненной согласно изобретению. ВЛЭ содержит три находящихся под высоким электрическим напряжением провода 1, соответствующих различным фазам. Каждый из проводов 1 механически связан с собранными в гирлянды конусными изоляторами. Гирлянды изоляторов закреплены на опорах ВЛЭ (только одна из этих опор, опора 16, показана на фиг. 19). Как видно из фиг. 19, в представленном варианте ВЛЭ гирлянда 300 верхней фазы ВЛЭ построена с использованием изоляторов по изобретению (в варианте по фиг. 13-15). Для грозозащиты известных ВЛЭ 35 кВ используются грозозащитные тросы. В случае использования изоляторов по изобретению для гирлянды верхней фазы от применения грозозащитного троса можно отказаться. При ударе молнии в этом случае перекрывается гирлянда 300 изоляторов по изобретению, так что ток молнии протекает по МЭС изоляторов и, благодаря большому числу промежуточных электродов, дуга сопровождающего тока промышленной частоты не образуется. ВЛЭ продолжает работу без отключения. При этом провод 1 верхней фазы выполняет функцию грозозащитного троса для нижних фаз, т. е. он предотвращает прямой удар молнии в них. Если линия проходит по району с высоким удельным сопротивлением грунта, применение грозозащитного троса оказывается неэффективным, т. к. вследствие высокого сопротивления заземления опоры при ударе молнии в трос или опору 10 происходит обратное перекрытие с опоры на провод. В данном случае целесообразно применение изоляторов по изобретению для всех трех гирлянд изоляторов. При этом ВЛЭ будет надежно защищена от грозовых перенапряжений. Все подобные варианты и модификации также охватываются прилагаемой формулой изобретения. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 1. Высоковольтный изолятор для крепления в качестве одиночного изолятора или в составе колонки или гирлянды изоляторов высоковольтного провода в электроустановке или на линии электропередачи,содержащий изоляционное тело и арматуру, состоящую из первого и второго элементов арматуры, причем первый элемент арматуры выполнен с возможностью соединения непосредственно или посредством крепежного устройства с высоковольтным проводом или со вторым элементом арматуры предшествующего высоковольтного изолятора указанных колонки или гирлянды, а второй элемент арматуры выполнен с возможностью соединения с опорой или с первым элементом арматуры последующего высоковольтного изолятора указанных колонки или гирлянды, отличающийся тем, что дополнительно содержит мультиэлектродную систему, состоящую из m (m5) электродов, механически связанных с изоляционным телом и расположенных между первым и вторым элементами арматуры с возможностью формирования под воздействием грозового перенапряжения электрического разряда между первым элементом арматуры и смежным (смежными) с ним электродом (электродами), между смежными электродами,а также между вторым элементом арматуры и смежным (смежными) с ним электродом (электродами); средства для формирования длины пути утечки изолятора по поверхности изоляции между смежными электродами, образующими k (3km-1) пар смежных электродов, которая превышает длину воздушного разрядного зазора между указанными электродами и длину одного из указанных электродов,для компенсации сокращения длины пути утечки изолятора, вносимого мультиэлектродной системой. 2. Изолятор по п.1, отличающийся тем, что электроды выполнены Т-образными, причем посредством ножки каждый электрод прикреплен к изоляционному телу, а средства для формирования длины пути утечки изолятора образованы заключенными между ножками электродов участками изоляционного тела и воздушными зазорами. 3. Изолятор по п.1, отличающийся тем, что электроды расположены внутри изолятора, а средства для формирования длины пути утечки изолятора выполнены в виде слоя материала изолятора, отделяющего электроды от его поверхности, и прорезей, выполненных между смежными электродами и выходящих на поверхность изолятора. 4. Изолятор по п.3, отличающийся тем, что прорези выполнены в виде сквозных канавок или круглых сквозных отверстий. 5. Изолятор по п.3, отличающийся тем, что глубина каждой сквозной канавки превышает глубину расположения электродов. 6. Изолятор по п.5, отличающийся тем, что расстояния между противолежащими сторонами участков сквозных канавок, расположенных глубже электродов, выбраны превышающими ширину сквозных канавок у поверхности изолятора. 7. Изолятор по п.1, отличающийся тем, что средства для формирования длины пути утечки изолятора выполнены в виде расположенных на поверхности изолятора нескольких изоляционных элементов,причем совокупность изоляционных элементов пространственно отделяют электроды от поверхности изолятора. 8. Изолятор по п.7, отличающийся тем, что количество изоляционных элементов выбрано равнымm, при этом на каждом изоляционном элементе установлено по одному электроду. 9. Изолятор по п.7, отличающийся тем, что n (n1) изоляционных элементов выполнены в виде спиральных изоляционных ребер, выступающих из поверхности изоляционного тела. 10. Изолятор по п.9, отличающийся тем, что количество изоляционных элементов выбрано равнымm+n, при этом n изоляционных элементов выполнены в виде спиральных изоляционных ребер, выступающих из поверхности изоляционного тела, а на каждом из остальных m изоляционных элементов установлено по одному электроду. 11. Изолятор по п.10, отличающийся тем, что электроды расположены на торцевой поверхности по меньшей мере одного изоляционного ребра. 12. Изолятор по п.11, отличающийся тем, что между каждой парой электродов в изоляционном ребре выполнены сквозные канавки. 13. Изолятор по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что изоляционное тело выполнено, по существу, цилиндрическим или в виде конусообразного тела вращения или тела вращения в виде тарелки или диска. 14. Изолятор по п.9, отличающийся тем, что изоляционное тело выполнено в виде тарелки или диска, первый элемент арматуры выполнен в виде шапки изолятора, второй элемент арматуры выполнен в виде пестика, а по меньшей мере одно спиральное изоляционное ребро выполнено выступающим из нижней поверхности указанного изоляционного тела.

МПК / Метки

МПК: H01B 17/14, H02H 9/06

Метки: данный, использующая, изолятор, линия, высоковольтная, высоковольтный, электропередачи

Код ссылки

<a href="https://eas.patents.su/18-24693-vysokovoltnyjj-izolyator-i-vysokovoltnaya-liniya-elektroperedachi-ispolzuyushhaya-dannyjj-izolyator.html" rel="bookmark" title="База патентов Евразийского Союза">Высоковольтный изолятор и высоковольтная линия электропередачи, использующая данный изолятор</a>

Предыдущий патент: Пролекарства 5-(5-фенил-4-(пиридин-2-илметиламино)хиназолин-2-ил)пиридин-3-сульфонамида на основе фосфорамидной кислоты

Следующий патент: Способ получения самогерметизирующейся композиции

Случайный патент: Соевый шрот, способ его получения и способ получения из него соевого молока