Способ и устройство для передачи световых волн

Формула / Реферат

1. Устройство для передачи световых волн, содержащее

удерживающую камеру, образуемую для поддержки распространения световых волн в ней по заданной траектории отраженных световых волн, причем камера имеет по крайней мере одну грань для выборочного введения световых волн;

оптический переключатель, избирательно действующий в открытом режиме и закрытом режиме, в котором упомянутый открытый режим позволяет световым волнам входить в упомянутую удерживающую камеру по крайней мере через одну грань, а упомянутый закрытый режим предотвращает выход световых волн из удерживающей камеры;

отражающее зеркало, размещенное в одном конце упомянутой удерживающей камеры, причем упомянутое отражающее зеркало имеет первую отражающую поверхность и вторую отражающую поверхность, размещенную в другом конце упомянутой удерживающей камеры, в которой заданная траектория светового пучка проходит между первой и второй отражающими поверхностями и по крайней мере одной гранью при закрытом состоянии оптического переключателя;

первую призму, размещенную в удерживающей камере таким образом, что объем первой призмы составляет часть удерживающей камеры, а грань упомянутой первой призмы обеспечивает затвор для упомянутого оптического переключателя; и

вторую грань, примыкающую к удерживающей камере таким образом, что грань упомянутой второй призмы примыкает к упомянутой одной грани упомянутой первой призмы так, что сдавливание между упомянутыми первой и второй призмами обеспечивает переход упомянутого оптического переключателя между упомянутыми первым и вторым режимами.

2. Устройство по п.1, дополнительно содержащее пьезоэлектрический привод, который находится в рабочей связи с одной из первой или второй призм с целью обеспечения сдавливания первой грани со второй гранью и образования тем самым прозрачной границы раздела, через которую световые волны проходят от первой призмы ко второй призме.

3. Устройство по п.1, в котором первая призма размещена относительно источника световых волн таким образом, что при их приеме световые волны отражаются от первой грани и распространяются внутри первой призмы до образования прозрачной границы раздела.

4. Способ передачи световых волн и оказываемого ими давления излучения, включающий следующие этапы:

используют для поддержания распространения световых волн удерживающую камеру;

размещают в удерживающей камере в начальном местоположении подвижное зеркало с отражающей поверхностью;

применяют и размещают призму таким образом, чтобы объем призмы образовывал часть удерживающей камеры и по меньшей мере одна грань призмы образовывала границу удерживающей камеры;

вводят в удерживающую камеру пучок световых волн таким образом, что обеспечивается направление вводимых световых волн на отражающую поверхность зеркала, вследствие чего световые волны вступают в контакт с отражающей поверхностью и вызывают давление излучения, воздействующее на нее;

причем на упомянутом этапе введения пучка световых волн в удерживающую камеру обеспечивают их направление в призму через одну из ее граней;

осуществляют оптическое открывание упомянутой грани призмы перед этапом введения так, что световые волны входят в удерживающую камеру через упомянутую одну грань; и

осуществляют закрывание упомянутой одной грани после этапа введения так, что на этапе направления отражаемые световые волны побуждаются к повторному отражению от упомянутой одной грани.

5. Способ по п.4, согласно которому дополнительно применяют вторую призму и размещают ее таким образом, чтобы одна ее грань примыкала к упомянутой одной грани первой призмы; и

при этом на упомянутом этапе оптического открывания грани призмы осуществляется сдавливание грани первой призмы с гранью второй призмы с целью образования посредством упомянутых сдавленных поверхностей прозрачной границы раздела.

6. Способ передачи световых волн, включающий следующие этапы:

используют первую призму в качестве первой прозрачной оптической среды, имеющей первую грань;

размещают вторую призму в качестве второй прозрачной оптической среды, имеющей вторую грань, относительно первой среды таким образом, чтобы первая грань отстояла с промежутком от второй грани, с целью обеспечения между первой и второй средами третьей оптической среды, причем первая среда имеет показатель преломления, подобный показателю преломления второй среды; и

осуществляют посредством сдавливания второй призмы с первой призмой устранение третьей среды.

7. Способ по п.6, в котором первая и вторая оптические среды выполнены из одного и того же материала.

8. Способ по п.6, в котором на этапе сдавливания призм осуществляют приложение пьезоэлектрического эффекта к одной из первой и второй сред.

9. Способ по п.6, согласно которому на этапе сдавливания обеспечивают сдавливание упомянутой первой грани по направлению ко второй грани для образования прозрачной границы раздела.

10. Способ по п.9, согласно которому перед этапом сдавливания осуществляют прием световых волн в первой призме и далее обеспечивают избирательное инициирование этапа сдавливания с целью передачи световых волн, принятых в первой призме, через границу раздела.

11. Способ по п.10, в котором при приеме световых волн обеспечивают их усиление в приемной камере с целью повышения интенсивности световых волн перед этапом сдавливания и прохождением их через границу раздела.

12. Способ по п.11, дополнительно содержащий после этапа сдавливания оттягивание первой призмы от второй призмы для достижения непрозрачности границы раздела, посредством чего обеспечивают поступление и распространение световых волн в первой призме перед последующим этапом сдавливания.

13. Способ передачи световых волн, содержащий следующие этапы:

применяют удерживающую камеру для поддержания распространения световых волн;

размещают в первом местоположении в удерживающей камере отражающее зеркало, имеющее первую отражающую поверхность, и во втором местоположении в удерживающей камере вторую отражающую поверхность;

размещают первую призму таким образом, чтобы по меньшей мере одна ее грань образовывала границу удерживающей камеры;

размещают вторую призму таким образом, чтобы одна из граней второй призмы примыкала к упомянутой одной грани первой призмы;

вводят пучок световых волн в удерживающую камеру, причем на упомянутом этапе введения осуществляют открывание упомянутой одной грани первой призмы и нацеливание введенных световых волн от второй призмы через грань первой призмы в направлении первой отражающей поверхности;

причем упомянутые грани первой и второй призм располагают на расстоянии друг от друга для обеспечения непрозрачной среды между ними так, что упомянутый этап открывания содержит сдавливание упомянутых одной грани первой призмы с одной гранью второй призмы для устранения непрозрачной среды и образования прозрачной границы раздела между первой и второй призмами; и

повторяют этап введения в отношении каждого из множества пучков световых волн.

14. Способ по п.13, согласно которому на этапе открывания обеспечивают

открывание одной грани призмы перед этапом введения так, что световые волны поступают в удерживающую камеру через прозрачную одну грань; и

после этапа введения закрывание упомянутой одной грани путем оттягивания упомянутой одной грани первой призмы от одной грани второй призмы для обеспечения непрозрачной среды так, что отраженные световые волны отражаются от упомянутой одной грани.

15. Способ по п.13, в котором на этапе введения обеспечивают избирательное введение пучка световых волн в удерживающую камеру так, что введенный пучок световых волн распространяется внутри удерживающей камеры до того, как второй пучок световых волн будет введен в удерживающую камеру.

16. Способ по п.15, дополнительно содержащий следующие этапы:

размещают приемную камеру в качестве второй призмы рядом с удерживающей камерой;

обеспечивают прием световых волн в удерживающей камере перед упомянутым этапом введения и их усиление в приемной камере с целью повышения интенсивности световых волн перед введением в удерживающую камеру.

17. Способ по п.13, в котором на этапе введения направляют световые волны на первую отражающую поверхность для контакта с ней и тем самым побуждаются к оказанию давления излучения на нее, вследствие чего повторный контакт световых волн с первой отражающей поверхностью благодаря повторению этапа введения далее вызывает давление излучения, воздействующее на нее.

Текст

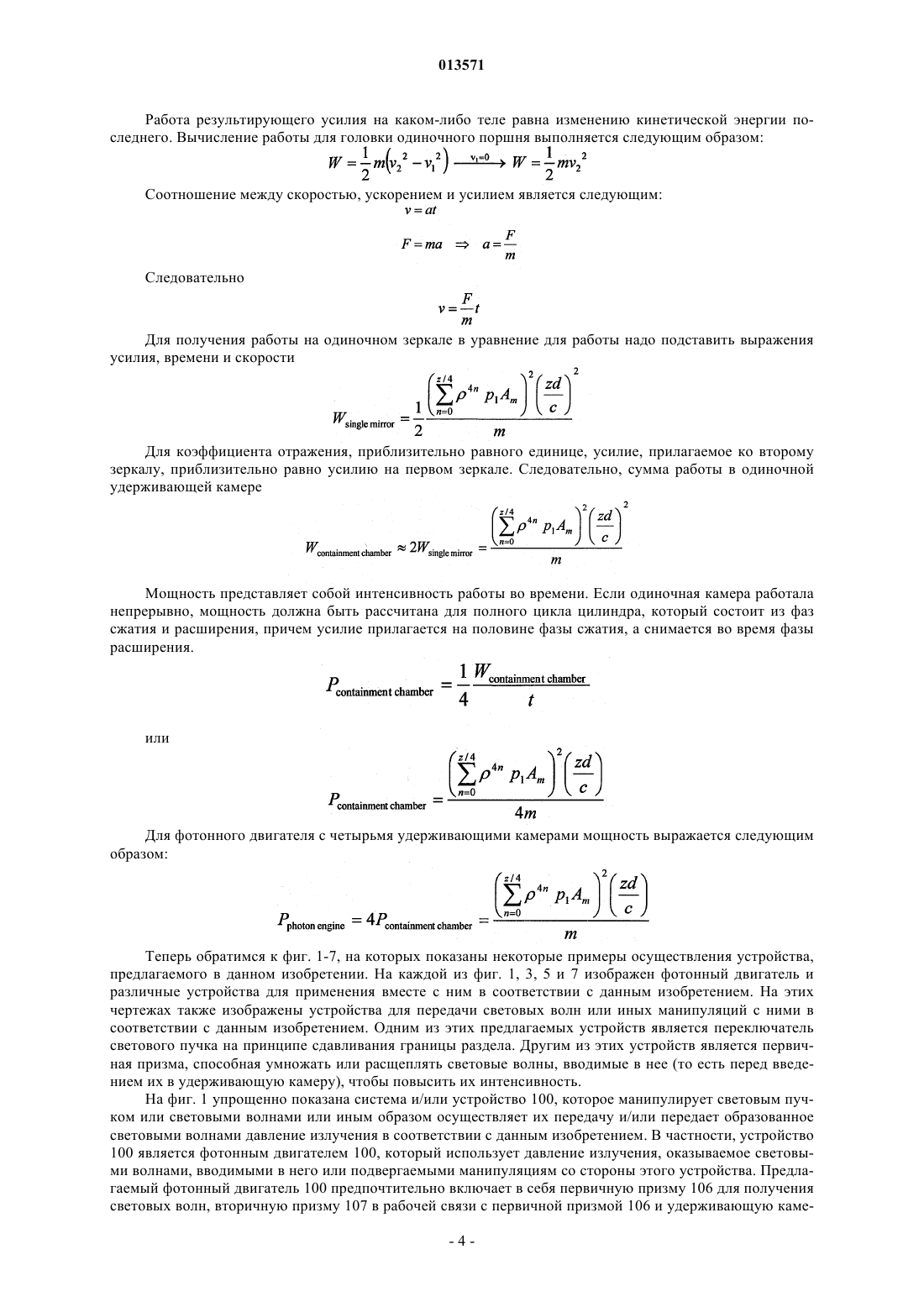

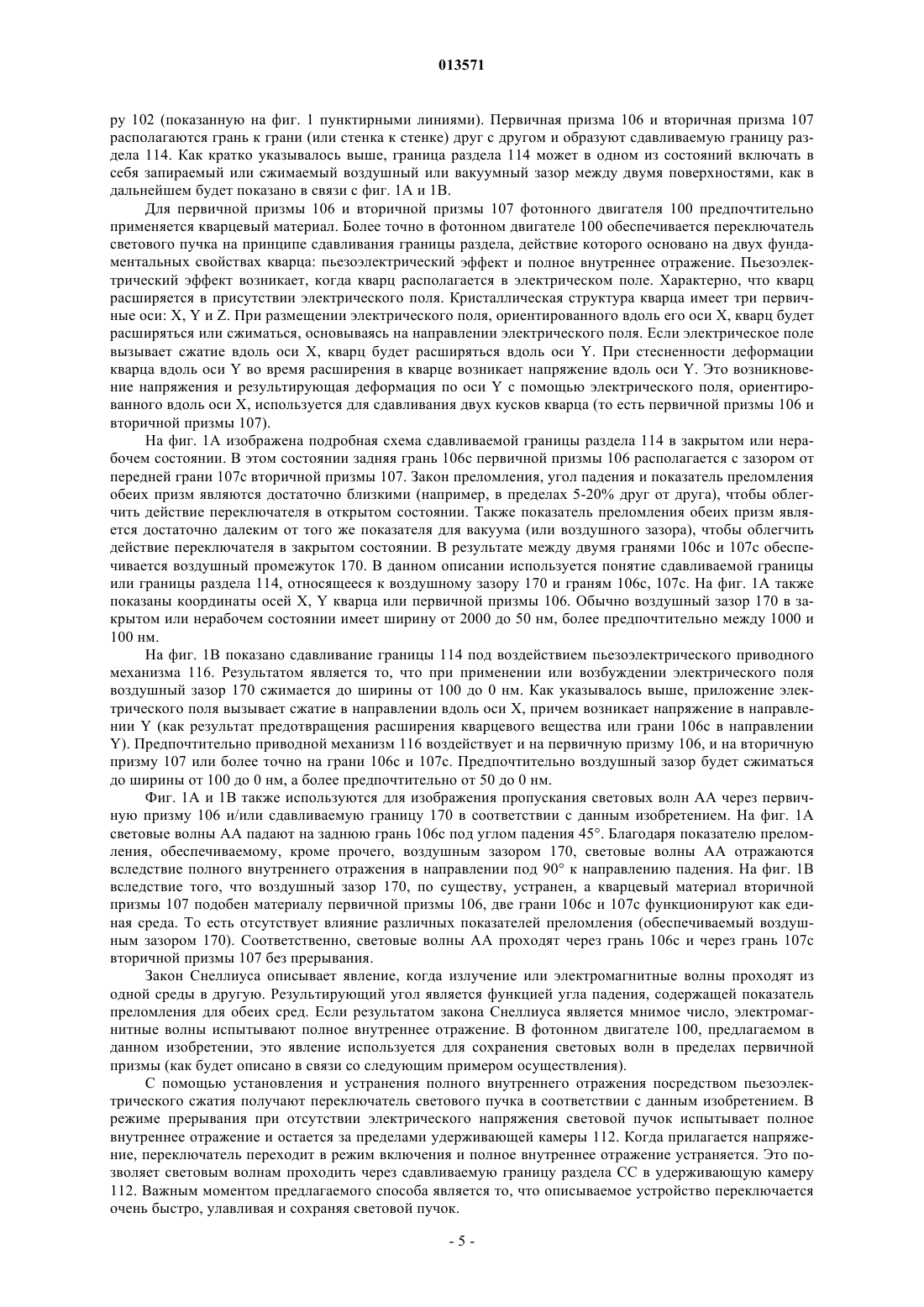

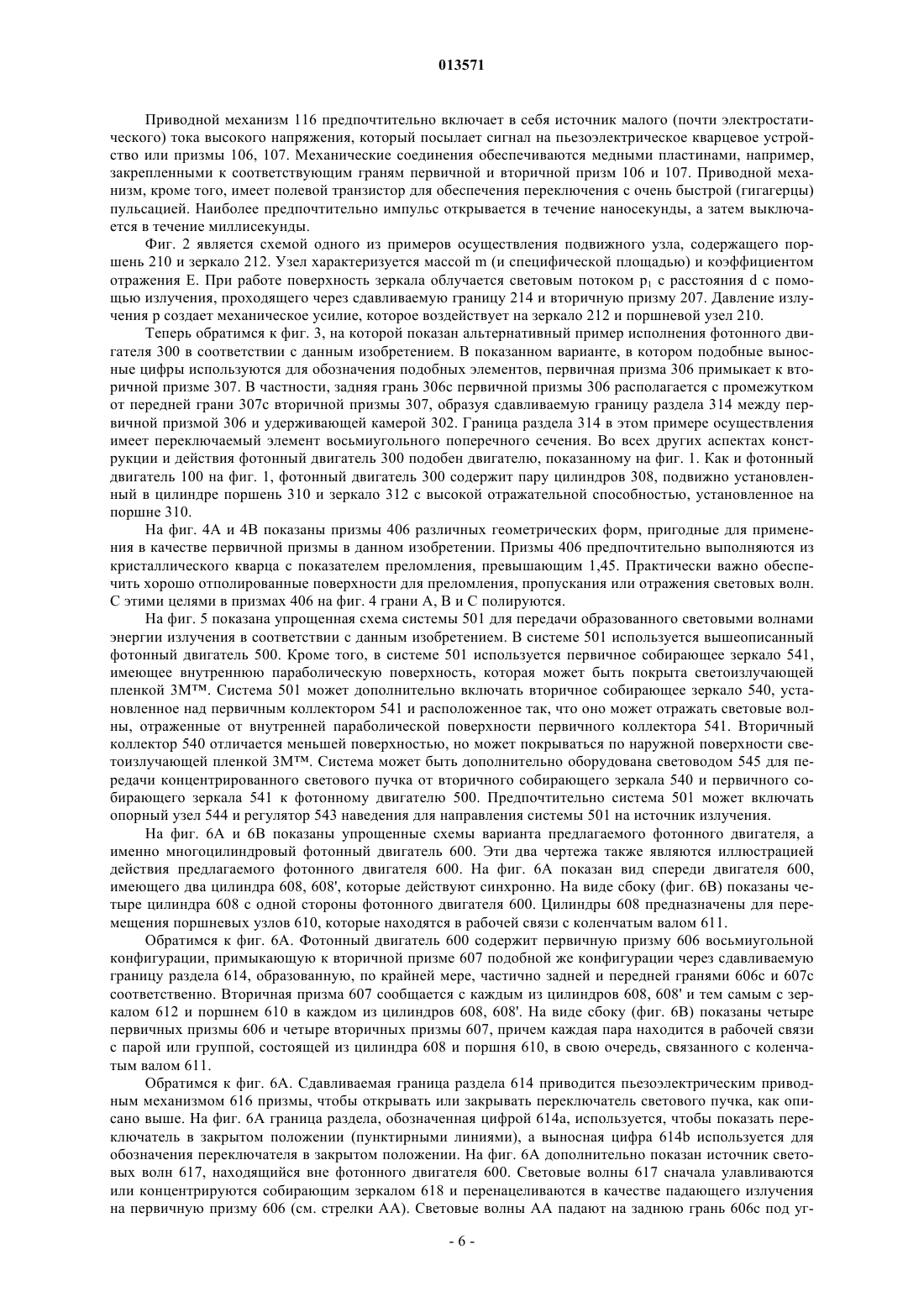

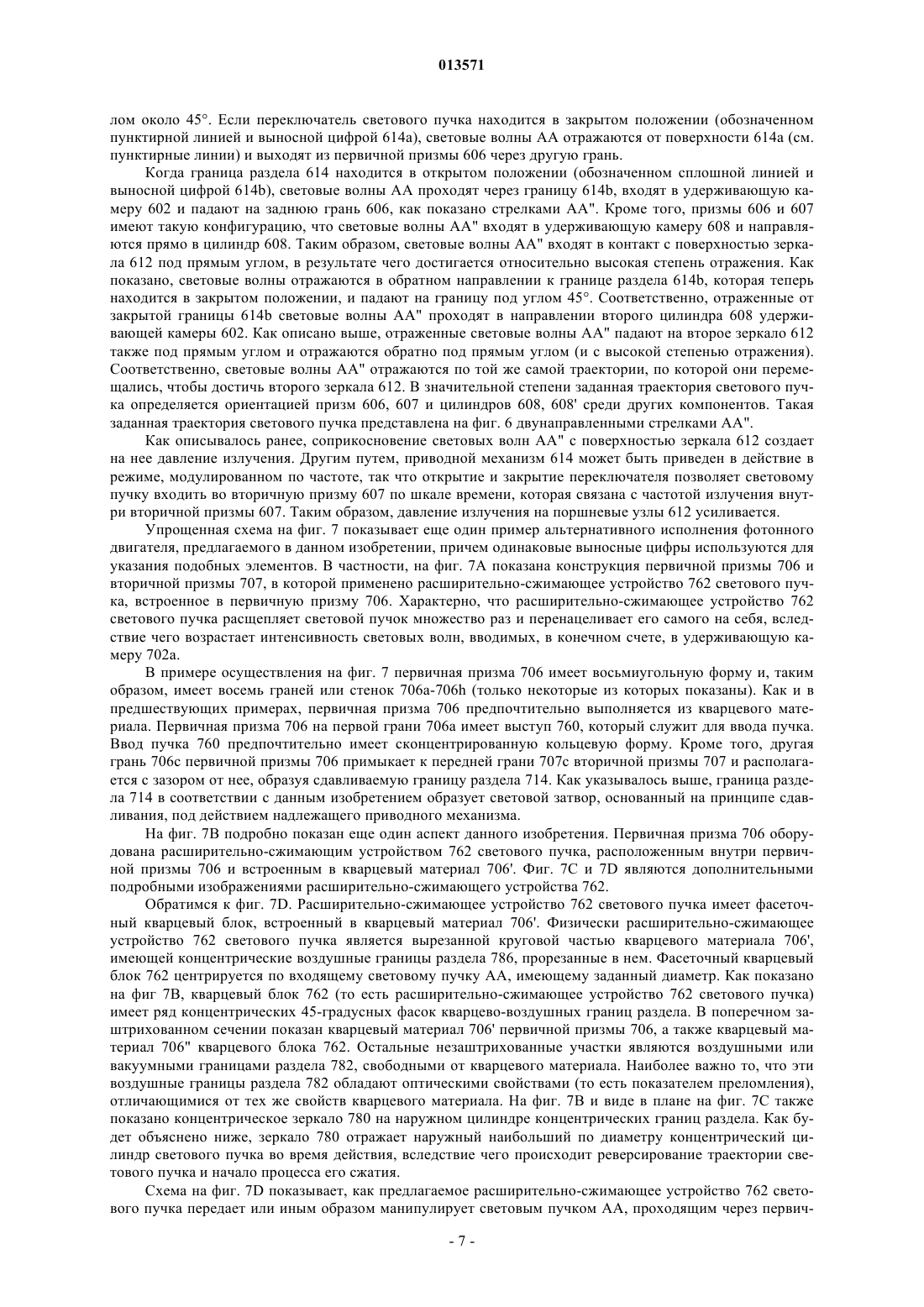

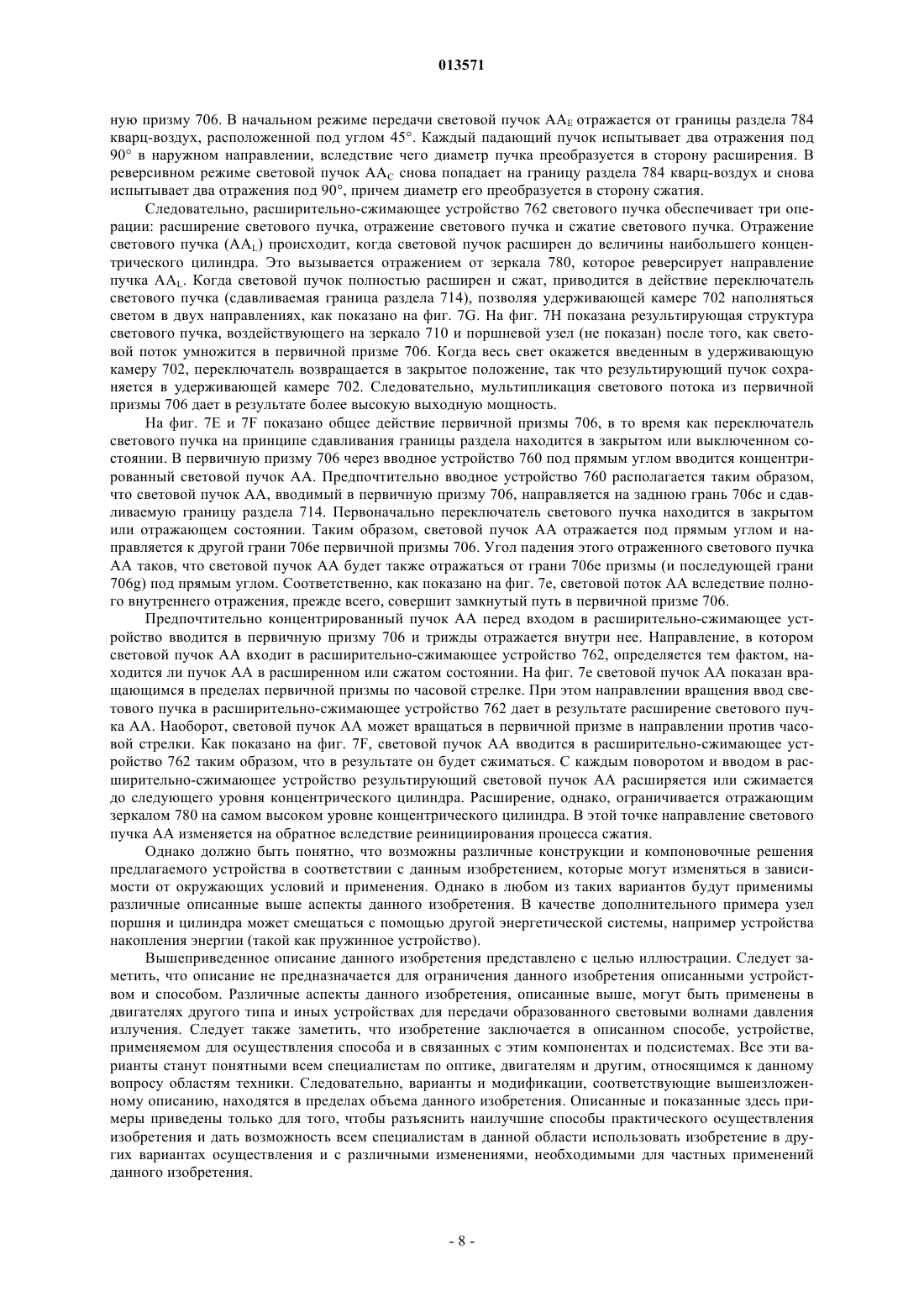

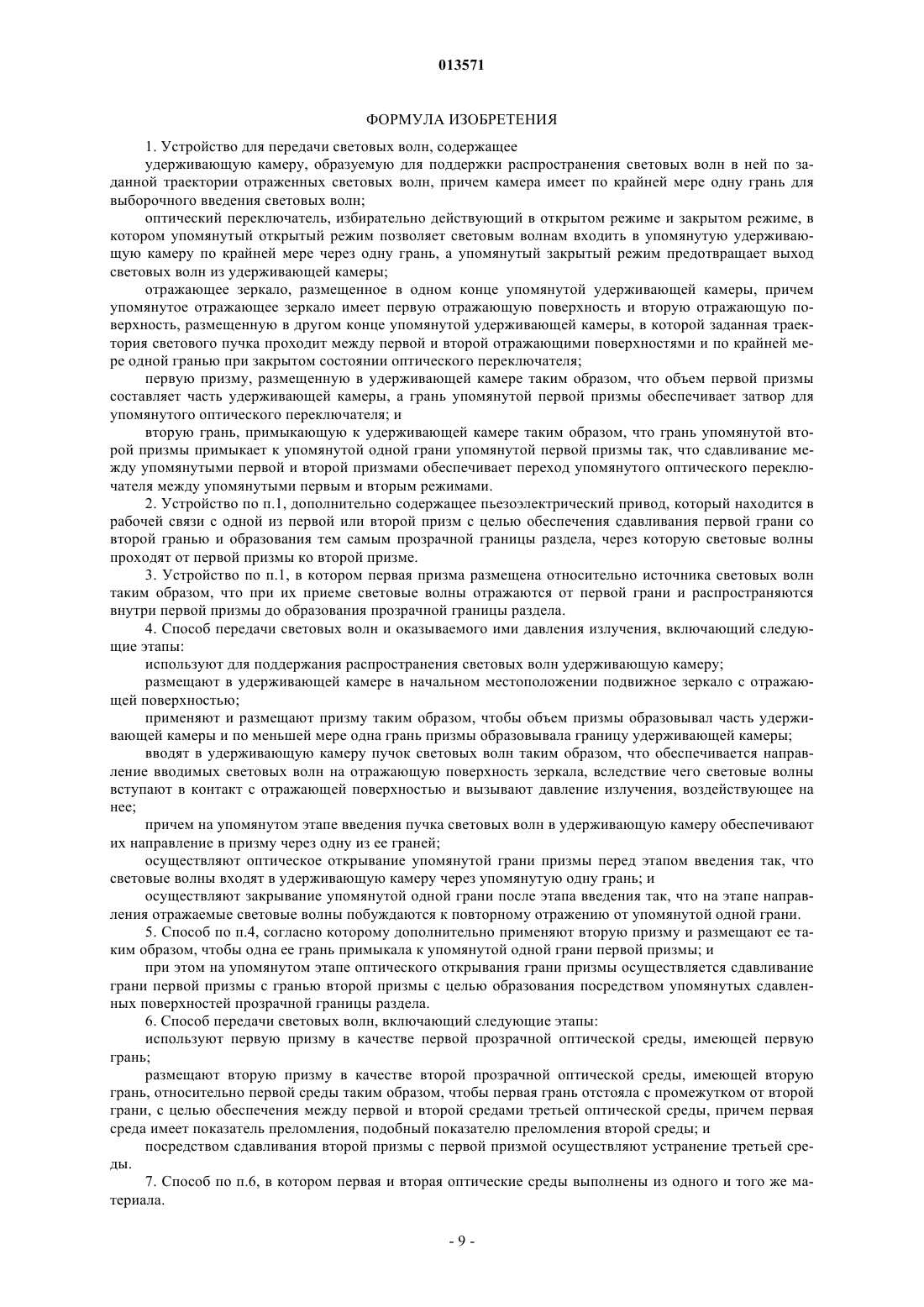

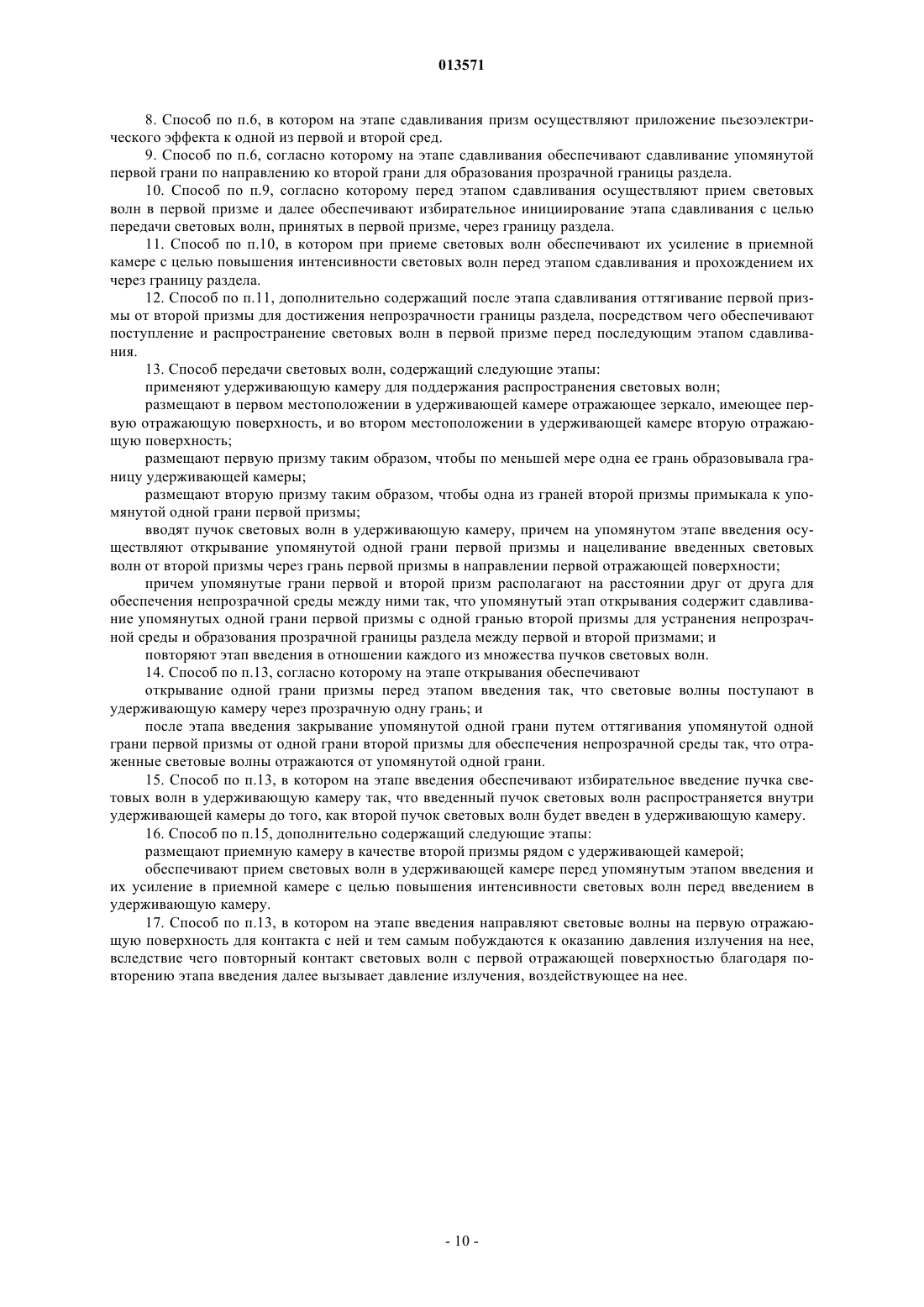

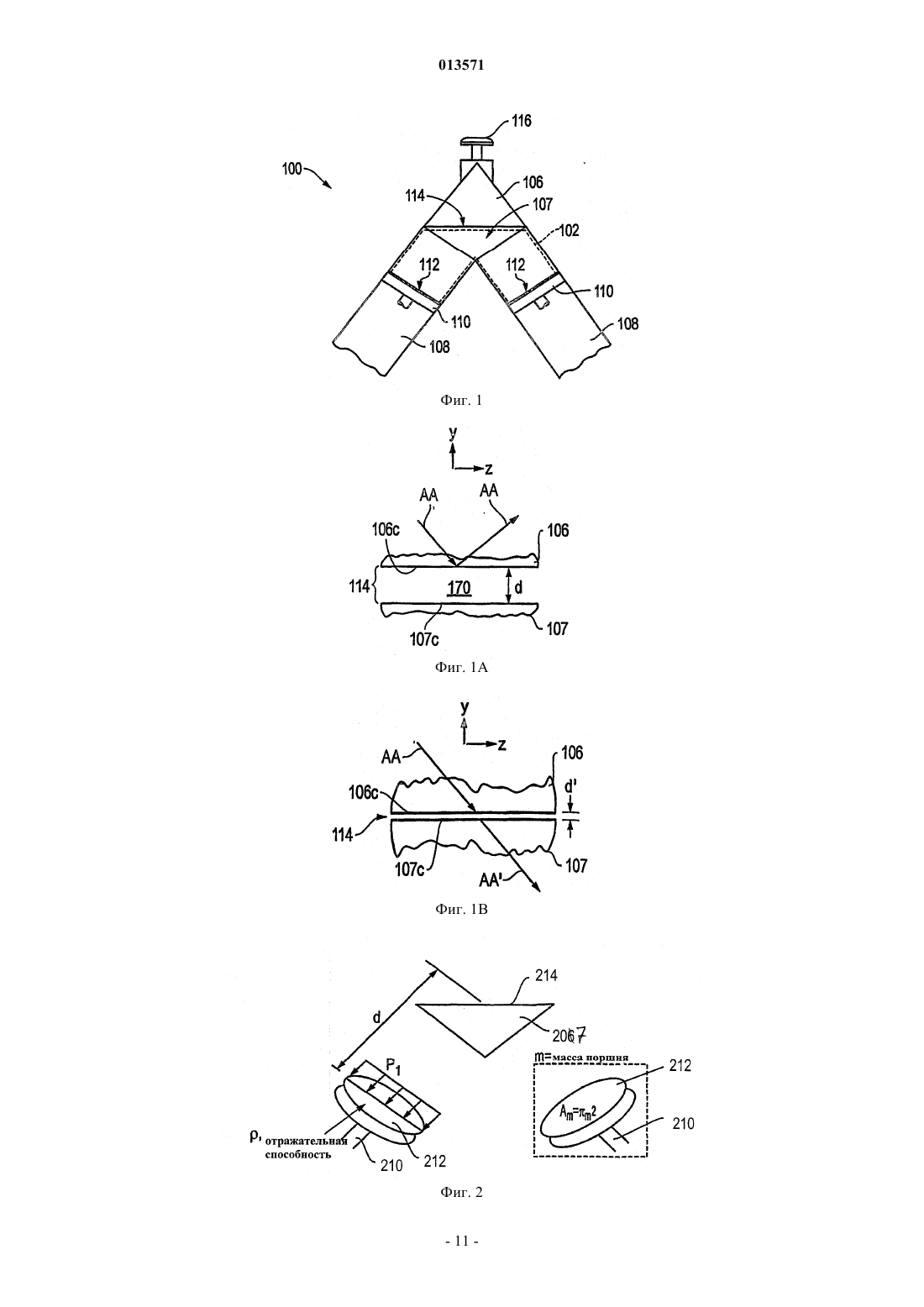

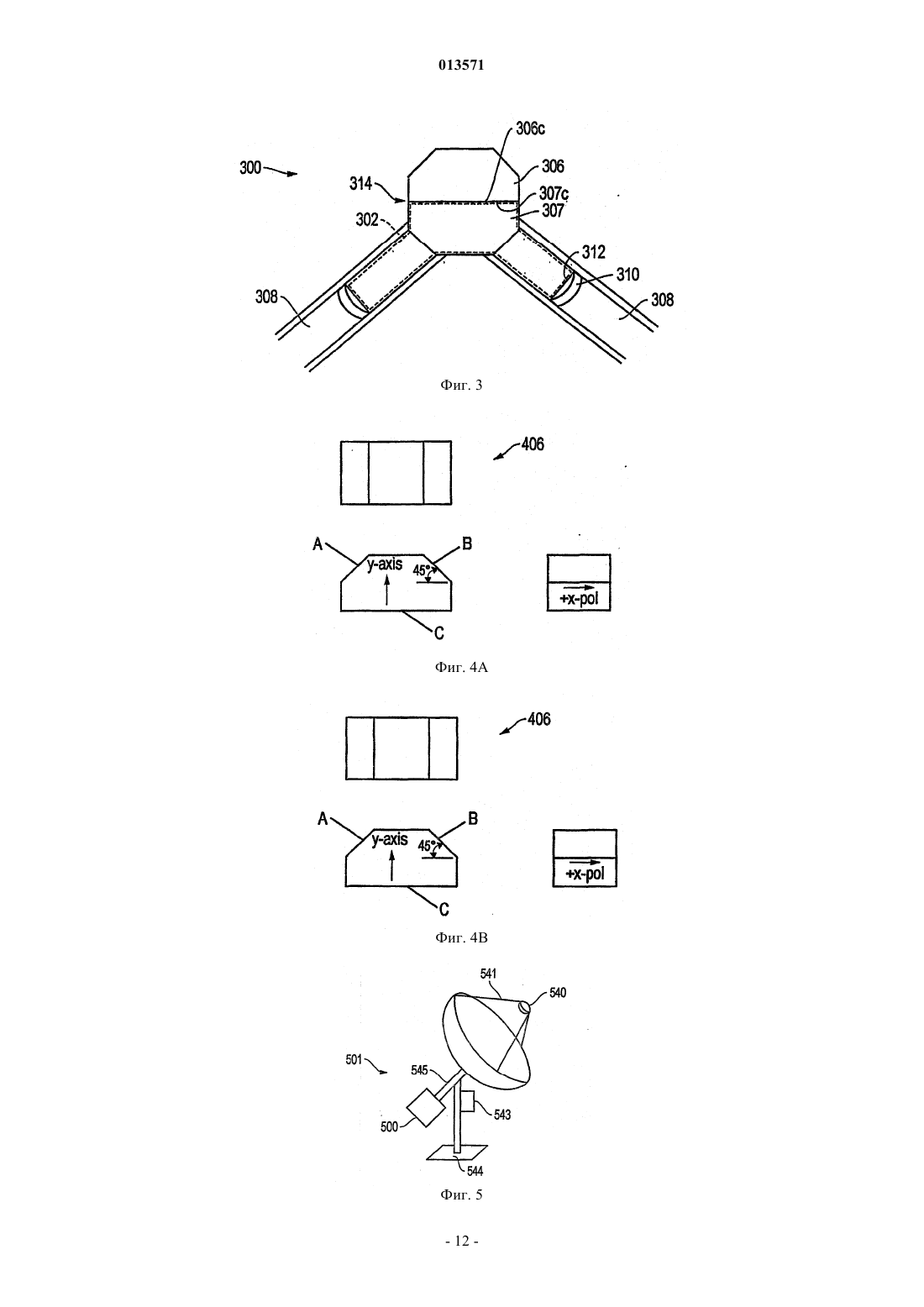

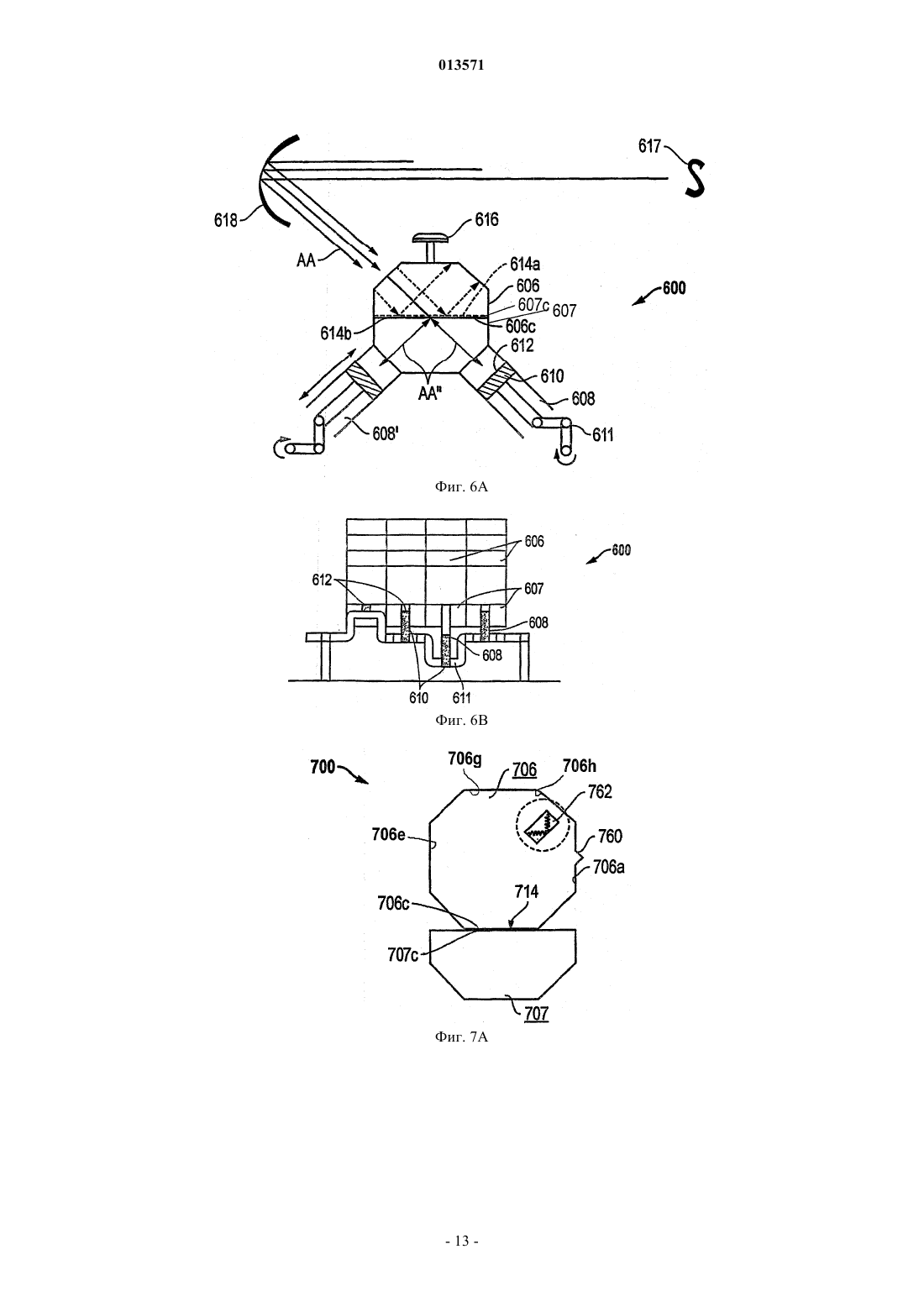

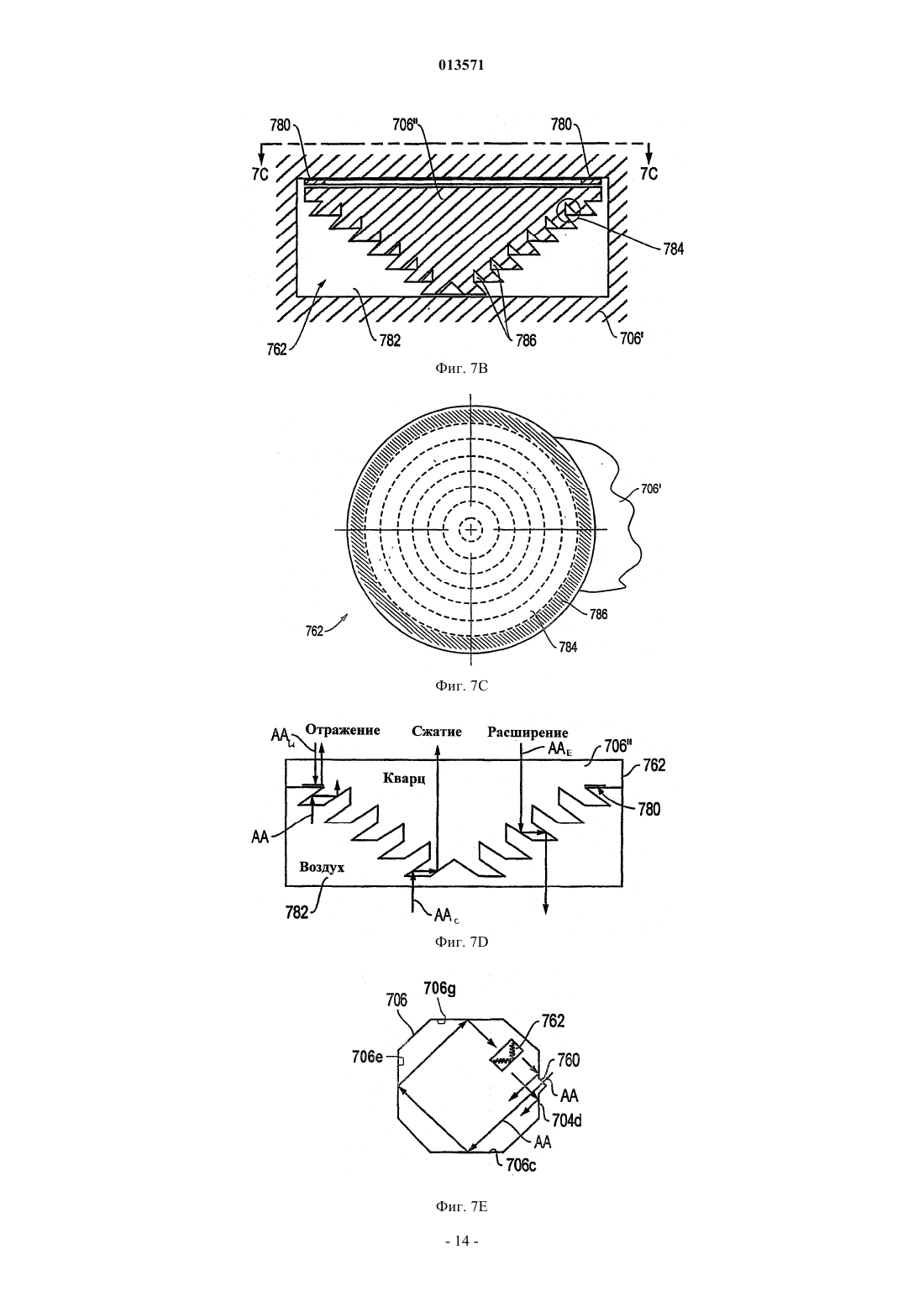

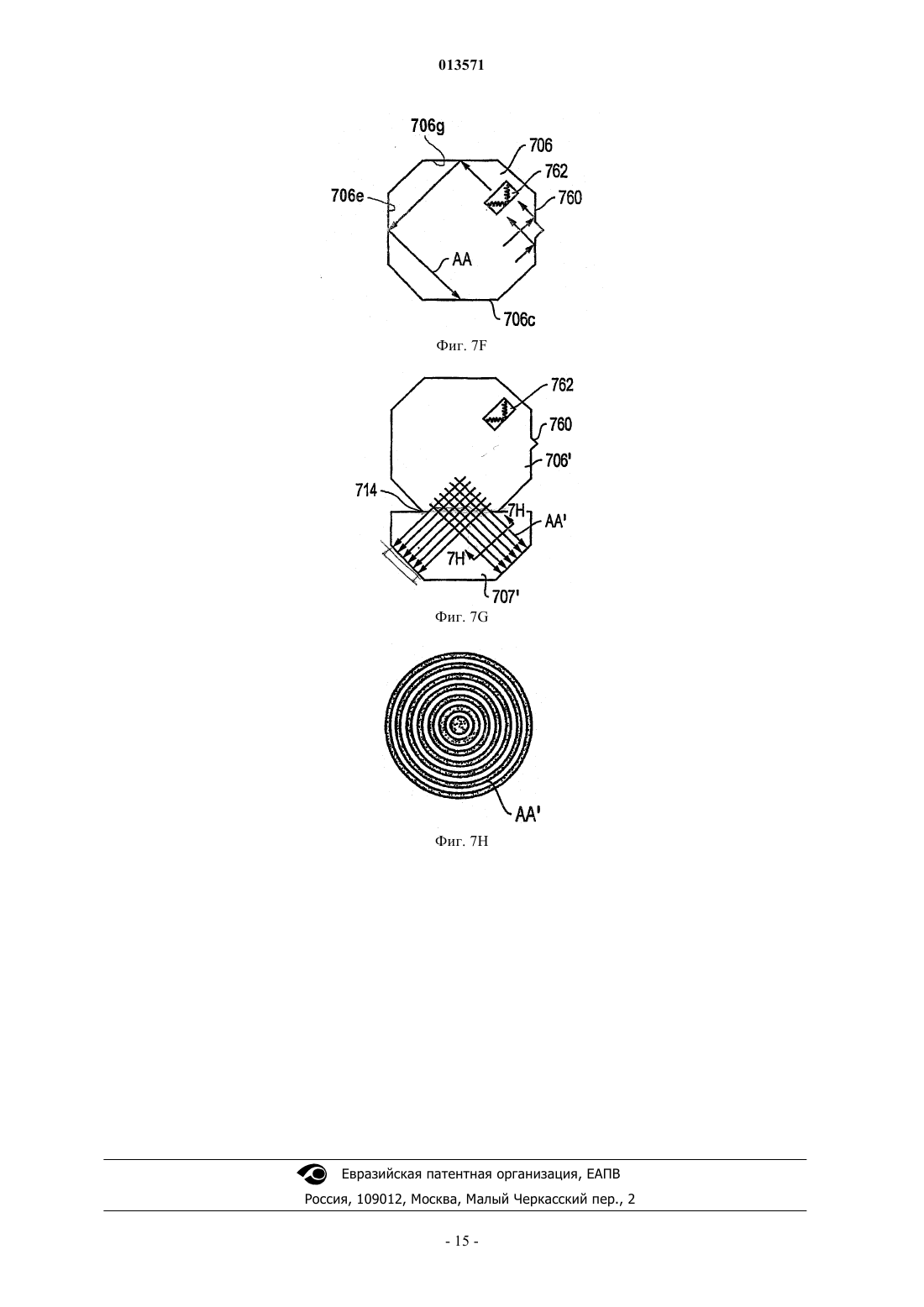

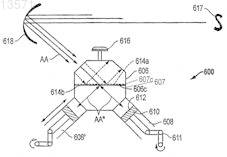

013571 Предпосылки изобретения Данная заявка претендует на выгоду даты подачи в США заявки на патент на изобретение 10/393114, поданной 19 марта 2003 года (теперь находящейся на рассмотрении). Вышеуказанная заявка включается сюда с помощью ссылки со всеми возможными целями и становится частью данного описания. Данное изобретение в общем относится к способу и устройству для передачи световых волн или иного манипулирования ими. Краткое изложение сущности изобретения В одном из аспектов данного изобретения предлагаются способ и устройство для передачи световых волн и образованного ими давления излучения. Данный способ включает этапы обеспечения удерживающей камеры для поддержания распространения световых волн и последующего размещения в первом местоположении в удерживающей камере подвижного зеркала, имеющего первую отражающую поверхность. Световые волны вводят в удерживающую камеру и направляют на отражающую поверхность. В результате световые волны приходят в соприкосновение с отражающей поверхностью и оказывают на нее давление. В другом аспекте данного изобретения предлагаются способ и устройство для передачи световых волн и/или иного манипулирования ими. В соответствии с одним из предлагаемых способов световые волны улавливают, а затем усиливают. Предпочтительно световые волны подвергают расщеплению с помощью умножителя светового пучка или усилителя световых волн в соответствии с данным изобретением. В другом аспекте данного изобретения предлагаются способ и устройство для передачи световых волн с помощью и/или через границу раздела. Более конкретно, в изобретении предлагаются способ и устройство для изменения состояния границы раздела между открытым и закрытым (или прозрачным и отражающим состояниями или режимами). Предпочтительно операция изменения влечет за собой манипулирование общим показателем взаимодействия границы раздела. В предпочтительном виде данный способ включает в себя устранение границы раздела путем сдавливания. В предпочтительном варианте осуществления предлагаемое устройство имеет по меньшей мере одну призму в качестве переключателя светового пучка и удерживающую камеру, имеющую одно или несколько отражающих зеркал для отражения распространяющихся в камере световых волн. В одном из режимов работы зеркала абсорбируют давление излучения и отражают световой пучок. В одном из примеров осуществления предлагаемый способ включает в себя установку по меньшей мере двух призм,примыкающих друг к другу, и сжатие между двумя соседними поверхностями или стенками, вследствие чего уменьшается или устраняется отражающая оптическая граница раздела между двумя призмами, что позволяет световому излучению проходить так, как будто этой границы нет вовсе. В другом аспекте данного изобретения предлагается способ передачи образованного световыми волнами давления излучения. Предлагаемый способ включает начальный этап обеспечения удерживающей камеры для поддерживания распространения световых волн и размещения в первом местоположении в удерживающей камере подвижного отражающего зеркала, имеющего первую отражающую поверхность. Затем в удерживающей камере во втором местоположении размещают вторую отражающую поверхность, причем местоположение и ориентация каждой из двух отражающих поверхностей заранее задаются таким образом, чтобы определять, по меньшей мере, частично заданную траекторию пучка отражения. Затем следует этап введения в удерживающую камеру световых волн. Этот этап введения включает в себя направление вводимых световых волн на одну из отражающих поверхностей, что вызывает распространение световых волн между первой и второй отражающими поверхностями по заданной траектории пучка в течение множества циклов. В соответствии с данным способом световые волны приходят в контакт с первой отражающей поверхностью и оказывают давление, воздействующее на первую отражающую поверхность, а затем отражаются к первоначальной отражающей поверхности под прямым углом. Более предпочтительно данный способ также включает этап обеспечения призмы и размещения призмы таким образом, чтобы объем призмы образовывал часть удерживающей камеры, а по крайней мере одна поверхность призмы образовывала границу удерживающей камеры. Таким образом, этап ввода включает в себя направление световых волн в призму через одну из ее поверхностей. В одном из примеров осуществления световые волны или световой пучок перед введением в удерживающую камеру направляют в первую или первичную призму. В первичной призме пучок расщепляется (предпочтительно с помощью умножителя светового пучка) множество раз и повторно перенацеливается сам на себя (причем происходит сжатие длины пучка). Таким путем интенсивность световых волн,вводимых в удерживающую камеру, повышается предпочтительно до заданного уровня. Эти и другие характерные черты и преимущества данного изобретения станут ясны всем специалистам в данной области из следующего подробного описания предпочтительных примеров осуществления и чертежей. Краткое описание чертежей Фиг. 1 - упрощенная схема устройства, например фотонного двигателя, для передачи образованного-1 013571 световыми волнами давления излучения в соответствии с настоящим изобретением; фиг. 1 А - подробное изображение сдавливаемой границы раздела в закрытом состоянии в соответствии с данным изобретением; фиг. 1 В - подробное изображение сдавливаемой границы раздела в открытом состоянии в соответствии с данным изобретением; фиг. 2 - упрощенная схема одного из примеров исполнения поршневого узла, пригодного для использования вместе с предлагаемым устройством; фиг. 3 - упрощенная схема альтернативного примера исполнения фотонного двигателя в соответствии с данным изобретением; фиг. 4 А и 4 В - изображения призм, которые можно использовать вместе с фотонным двигателем в соответствии с данным изобретением; фиг. 5 - упрощенная схема еще одного примера осуществления предлагаемого устройства; фиг. 6 А - упрощенный схематический вид в плане, на котором показано альтернативное устройство и способ действия устройства в соответствии с данным изобретением; фиг. 6 В - боковой вид устройства, показанного на фиг. 6 А; фиг. 7 А - упрощенная схема альтернативной первичной призмы и вторичной призмы фотонного двигателя в соответствии с данным изобретением; фиг. 7 В - подробный вид поперечного сечения расширительно-сжимающего устройства светового пучка, показанного на фиг. 7 А, в соответствии с данным изобретением; фиг. 7 С - вид в плане расширительно-сжимающего устройства светового пучка, показанного на фиг. 7 А, в соответствии с данным изобретением; фиг. 7D - схема, показывающая действие расширительно-сжимающего устройства светового пучка в соответствии с данным изобретением; фиг. 7 Е - упрощенное представление действия расширителя светового пучка первичной призмы в соответствии с данным изобретением; фиг. 7F - упрощенное представление действия сжимающего устройства светового пучка первичной призмы в соответствии с данным изобретением; фиг. 7G - упрощенное представление действия первичной и вторичной призм в соответствии с данным изобретением; фиг. 7 Н - вид в плане структуры светового пучка, возникающей в результате действия расширительно-сжимающего устройства в соответствии с данным изобретением. Подробное описание изобретения Фиг. 1-7 иллюстрируют устройство и/или способ, предлагаемые в данном изобретении. На этих чертежах изображены различные аспекты данного изобретения. Данное изобретение в общем относится к передаче образованного световыми волнами давления излучения. Источник этого давления излучения обеспечивается источником света или более точно распространения электромагнитных волн, направляемых от источника света в предлагаемое устройство. Данное изобретение также относится к способам и устройствам для передачи световых волн или иного манипулирования ими. Работа фотонного двигателя, предлагаемого в данном изобретении, требует использования этого аспекта изобретения. В общих чертах, электромагнитные волны направляют в удерживающую камеру по меньшей мере через одну рабочую призму, которая функционирует в режиме переключения. В предпочтительном примере осуществления используются первичная призма и вторичная призма, которые вместе работают как световой инжекторно-затворный клапан, который либо отражает световой пучок, входящий в первую призму, либо пропускает световой пучок в удерживающую камеру. Действие переключателя светового пучка (описанное ниже в связи с фиг. 1-7) основывается на оптическом явлении, при котором две отдельные среды (то есть призмы) могут быть сдавлены по границе раздела так, что объединенные среды действуют как одно целое. Прежде всего, в первичную призму под заданным углом вводится световой пучок. При закрытом или нерабочем состоянии переключателя световой пучок отражается от задней грани или стенки первичной призмы. Чтобы открыть переключатель и привести его в рабочее состояние, первичная и вторичная призмы, то есть первая и вторая отдельные среды, сдавливаются друг с другом (или более точно вторичная призма надавливает на первичную призму) под действием внешнего приводного устройства. Когда это происходит, граница между двумя призмами, то есть общая грань, устраняется и две среды функционируют как одна. Обычно эта граница может быть образована или обеспечена воздушным зазором или вакуумом (в закрытом состоянии), показатель преломления которого отличается от того же показателя материала призмы. Следовательно, световой пучок, направляемый в первую призму, проходит через границу со второй призмой, через вторую призму и входит в удерживающую камеру. Весьма выгодно направлять световой пучок в первичную призму под заданным углом таким образом, чтобы световой пучок входил и затем распространялся в удерживающей камере под углом, нормальным к отражающему зеркалу, подвижно установленному в камере. При световом пучке, содержащемся в удерживающей камере, переключатель светового пучка закрывается. Таким образом, световые волны или световой пучок в удерживающей камере сохраняет ко-2 013571 лончатую форму расположения и непрерывно распространяется в ней. Более точно световой пучок отражается первым зеркалом под прямым углом, затем от грани вторичной призмы под углом около 45 или другим заданным углом и затем отражается вторым зеркалом также под прямым углом. Эти три отражения составляют один полный цикл, который повторяется в пределах известного заданного промежутка времени. Этот предел времени также предпочтительно должен соответствовать 1/2 рабочей частоты переключателя: между открытым и закрытым состояниями. Во время каждого цикла свет циркулирует между тремя отражающими поверхностями с высокой интенсивностью так, что давление излучения передается на поверхности двух зеркал, вследствие чего энергия световых волн преобразуется. Для облегчения описания изобретения сначала предлагается краткое объяснение некоторых концепций. Световая волна, лежащая в основе предлагаемого способа, представляет собой электромагнитную волну. Электромагнитные волны совершают перенос импульса, делая возможным оказание механического давления на поверхность путем облучения этой поверхности. Должно быть понятно, что это давление является очень малым для отдельных фотонов. Но подавая достаточное количество фотонов, можно получить значительное давление. Максвелл показал, что результирующий импульс р для параллельного пучка света, который полностью поглощается, равен энергии U, разделенной на скорость света с Если световой пучок полностью отражается, импульс, возникающий при падении, нормальном к отражению, равен двойной величине импульса при полном поглощении Эти примеры представляют собой два конца ряда явлений, возникающих при переносе импульса. На одном конце наблюдается крайне жесткое обстоятельство полностью поглощаемого пучка, которое демонстрирует совершенно негибкий случай, когда частицы слипаются вместе и теряется наибольшее количество кинетической энергии, обычно вследствие перехода в другие виды энергии, например тепловую энергию, или деформирования. На другом конце ряда полностью отраженный пучок демонстрирует крайне гибкую коллизию, когда кинетическая энергия сохраняется. Следующие пункты со ссылкой на фиг. 2 содержат расчеты мощности предлагаемого устройства, то есть двигателя. Расчеты можно разделить на четыре подраздела: усилие (F), время (Т), работа (W) и мощность (Р). Далее приведен подробный расчет усилия на одиночном зеркале с площадью поверхности Am и при начальном давлении излучения, входящего в удерживающую камеру, р 1, до тех пор, пока давление излучения не установится на нуль после количества всплесков z Зависимость между всплесками давления излучения можно представить как функцию коэффициента отражения поверхности, : Введение зависимости давления излучения между всплесками от всех поверхностей результируется в следующем соотношении: или Для одиночного зеркала к расчету усилия должен быть прибавлен каждый четвертый всплеск или Время или длительность усилия можно найти путем деления расстояния, проходимого световым пучком, на скорость света-3 013571 Работа результирующего усилия на каком-либо теле равна изменению кинетической энергии последнего. Вычисление работы для головки одиночного поршня выполняется следующим образом: Для получения работы на одиночном зеркале в уравнение для работы надо подставить выражения усилия, времени и скорости Для коэффициента отражения, приблизительно равного единице, усилие, прилагаемое ко второму зеркалу, приблизительно равно усилию на первом зеркале. Следовательно, сумма работы в одиночной удерживающей камере Мощность представляет собой интенсивность работы во времени. Если одиночная камера работала непрерывно, мощность должна быть рассчитана для полного цикла цилиндра, который состоит из фаз сжатия и расширения, причем усилие прилагается на половине фазы сжатия, а снимается во время фазы расширения. Для фотонного двигателя с четырьмя удерживающими камерами мощность выражается следующим образом: Теперь обратимся к фиг. 1-7, на которых показаны некоторые примеры осуществления устройства,предлагаемого в данном изобретении. На каждой из фиг. 1, 3, 5 и 7 изображен фотонный двигатель и различные устройства для применения вместе с ним в соответствии с данным изобретением. На этих чертежах также изображены устройства для передачи световых волн или иных манипуляций с ними в соответствии с данным изобретением. Одним из этих предлагаемых устройств является переключатель светового пучка на принципе сдавливания границы раздела. Другим из этих устройств является первичная призма, способная умножать или расщеплять световые волны, вводимые в нее (то есть перед введением их в удерживающую камеру), чтобы повысить их интенсивность. На фиг. 1 упрощенно показана система и/или устройство 100, которое манипулирует световым пучком или световыми волнами или иным образом осуществляет их передачу и/или передает образованное световыми волнами давление излучения в соответствии с данным изобретением. В частности, устройство 100 является фотонным двигателем 100, который использует давление излучения, оказываемое световыми волнами, вводимыми в него или подвергаемыми манипуляциям со стороны этого устройства. Предлагаемый фотонный двигатель 100 предпочтительно включает в себя первичную призму 106 для получения световых волн, вторичную призму 107 в рабочей связи с первичной призмой 106 и удерживающую каме-4 013571 ру 102 (показанную на фиг. 1 пунктирными линиями). Первичная призма 106 и вторичная призма 107 располагаются грань к грани (или стенка к стенке) друг с другом и образуют сдавливаемую границу раздела 114. Как кратко указывалось выше, граница раздела 114 может в одном из состояний включать в себя запираемый или сжимаемый воздушный или вакуумный зазор между двумя поверхностями, как в дальнейшем будет показано в связи с фиг. 1 А и 1 В. Для первичной призмы 106 и вторичной призмы 107 фотонного двигателя 100 предпочтительно применяется кварцевый материал. Более точно в фотонном двигателе 100 обеспечивается переключатель светового пучка на принципе сдавливания границы раздела, действие которого основано на двух фундаментальных свойствах кварца: пьезоэлектрический эффект и полное внутреннее отражение. Пьезоэлектрический эффект возникает, когда кварц располагается в электрическом поле. Характерно, что кварц расширяется в присутствии электрического поля. Кристаллическая структура кварца имеет три первичные оси: X, Y и Z. При размещении электрического поля, ориентированного вдоль его оси X, кварц будет расширяться или сжиматься, основываясь на направлении электрического поля. Если электрическое поле вызывает сжатие вдоль оси X, кварц будет расширяться вдоль оси Y. При стесненности деформации кварца вдоль оси Y во время расширения в кварце возникает напряжение вдоль оси Y. Это возникновение напряжения и результирующая деформация по оси Y с помощью электрического поля, ориентированного вдоль оси X, используется для сдавливания двух кусков кварца (то есть первичной призмы 106 и вторичной призмы 107). На фиг. 1 А изображена подробная схема сдавливаемой границы раздела 114 в закрытом или нерабочем состоянии. В этом состоянии задняя грань 106 с первичной призмы 106 располагается с зазором от передней грани 107 с вторичной призмы 107. Закон преломления, угол падения и показатель преломления обеих призм являются достаточно близкими (например, в пределах 5-20% друг от друга), чтобы облегчить действие переключателя в открытом состоянии. Также показатель преломления обеих призм является достаточно далеким от того же показателя для вакуума (или воздушного зазора), чтобы облегчить действие переключателя в закрытом состоянии. В результате между двумя гранями 106 с и 107 с обеспечивается воздушный промежуток 170. В данном описании используется понятие сдавливаемой границы или границы раздела 114, относящееся к воздушному зазору 170 и граням 106 с, 107 с. На фиг. 1 А также показаны координаты осей X, Y кварца или первичной призмы 106. Обычно воздушный зазор 170 в закрытом или нерабочем состоянии имеет ширину от 2000 до 50 нм, более предпочтительно между 1000 и 100 нм. На фиг. 1 В показано сдавливание границы 114 под воздействием пьезоэлектрического приводного механизма 116. Результатом является то, что при применении или возбуждении электрического поля воздушный зазор 170 сжимается до ширины от 100 до 0 нм. Как указывалось выше, приложение электрического поля вызывает сжатие в направлении вдоль оси X, причем возникает напряжение в направлении Y (как результат предотвращения расширения кварцевого вещества или грани 106 с в направленииY). Предпочтительно приводной механизм 116 воздействует и на первичную призму 106, и на вторичную призму 107 или более точно на грани 106 с и 107 с. Предпочтительно воздушный зазор будет сжиматься до ширины от 100 до 0 нм, а более предпочтительно от 50 до 0 нм. Фиг. 1 А и 1 В также используются для изображения пропускания световых волн АА через первичную призму 106 и/или сдавливаемую границу 170 в соответствии с данным изобретением. На фиг. 1 А световые волны АА падают на заднюю грань 106 с под углом падения 45. Благодаря показателю преломления, обеспечиваемому, кроме прочего, воздушным зазором 170, световые волны АА отражаются вследствие полного внутреннего отражения в направлении под 90 к направлению падения. На фиг. 1B вследствие того, что воздушный зазор 170, по существу, устранен, а кварцевый материал вторичной призмы 107 подобен материалу первичной призмы 106, две грани 106 с и 107 с функционируют как единая среда. То есть отсутствует влияние различных показателей преломления (обеспечиваемый воздушным зазором 170). Соответственно, световые волны АА проходят через грань 106 с и через грань 107 с вторичной призмы 107 без прерывания. Закон Снеллиуса описывает явление, когда излучение или электромагнитные волны проходят из одной среды в другую. Результирующий угол является функцией угла падения, содержащей показатель преломления для обеих сред. Если результатом закона Снеллиуса является мнимое число, электромагнитные волны испытывают полное внутреннее отражение. В фотонном двигателе 100, предлагаемом в данном изобретении, это явление используется для сохранения световых волн в пределах первичной призмы (как будет описано в связи со следующим примером осуществления). С помощью установления и устранения полного внутреннего отражения посредством пьезоэлектрического сжатия получают переключатель светового пучка в соответствии с данным изобретением. В режиме прерывания при отсутствии электрического напряжения световой пучок испытывает полное внутреннее отражение и остается за пределами удерживающей камеры 112. Когда прилагается напряжение, переключатель переходит в режим включения и полное внутреннее отражение устраняется. Это позволяет световым волнам проходить через сдавливаемую границу раздела СС в удерживающую камеру 112. Важным моментом предлагаемого способа является то, что описываемое устройство переключается очень быстро, улавливая и сохраняя световой пучок.-5 013571 Приводной механизм 116 предпочтительно включает в себя источник малого (почти электростатического) тока высокого напряжения, который посылает сигнал на пьезоэлектрическое кварцевое устройство или призмы 106, 107. Механические соединения обеспечиваются медными пластинами, например,закрепленными к соответствующим граням первичной и вторичной призм 106 и 107. Приводной механизм, кроме того, имеет полевой транзистор для обеспечения переключения с очень быстрой (гигагерцы) пульсацией. Наиболее предпочтительно импульс открывается в течение наносекунды, а затем выключается в течение миллисекунды. Фиг. 2 является схемой одного из примеров осуществления подвижного узла, содержащего поршень 210 и зеркало 212. Узел характеризуется массой m (и специфической площадью) и коэффициентом отражения Е. При работе поверхность зеркала облучается световым потоком p1 с расстояния d с помощью излучения, проходящего через сдавливаемую границу 214 и вторичную призму 207. Давление излучения р создает механическое усилие, которое воздействует на зеркало 212 и поршневой узел 210. Теперь обратимся к фиг. 3, на которой показан альтернативный пример исполнения фотонного двигателя 300 в соответствии с данным изобретением. В показанном варианте, в котором подобные выносные цифры используются для обозначения подобных элементов, первичная призма 306 примыкает к вторичной призме 307. В частности, задняя грань 306 с первичной призмы 306 располагается с промежутком от передней грани 307 с вторичной призмы 307, образуя сдавливаемую границу раздела 314 между первичной призмой 306 и удерживающей камерой 302. Граница раздела 314 в этом примере осуществления имеет переключаемый элемент восьмиугольного поперечного сечения. Во всех других аспектах конструкции и действия фотонный двигатель 300 подобен двигателю, показанному на фиг. 1. Как и фотонный двигатель 100 на фиг. 1, фотонный двигатель 300 содержит пару цилиндров 308, подвижно установленный в цилиндре поршень 310 и зеркало 312 с высокой отражательной способностью, установленное на поршне 310. На фиг. 4 А и 4 В показаны призмы 406 различных геометрических форм, пригодные для применения в качестве первичной призмы в данном изобретении. Призмы 406 предпочтительно выполняются из кристаллического кварца с показателем преломления, превышающим 1,45. Практически важно обеспечить хорошо отполированные поверхности для преломления, пропускания или отражения световых волн. С этими целями в призмах 406 на фиг. 4 грани А, В и С полируются. На фиг. 5 показана упрощенная схема системы 501 для передачи образованного световыми волнами энергии излучения в соответствии с данным изобретением. В системе 501 используется вышеописанный фотонный двигатель 500. Кроме того, в системе 501 используется первичное собирающее зеркало 541,имеющее внутреннюю параболическую поверхность, которая может быть покрыта светоизлучающей пленкой 3 М. Система 501 может дополнительно включать вторичное собирающее зеркало 540, установленное над первичным коллектором 541 и расположенное так, что оно может отражать световые волны, отраженные от внутренней параболической поверхности первичного коллектора 541. Вторичный коллектор 540 отличается меньшей поверхностью, но может покрываться по наружной поверхности светоизлучающей пленкой 3 М. Система может быть дополнительно оборудована световодом 545 для передачи концентрированного светового пучка от вторичного собирающего зеркала 540 и первичного собирающего зеркала 541 к фотонному двигателю 500. Предпочтительно система 501 может включать опорный узел 544 и регулятор 543 наведения для направления системы 501 на источник излучения. На фиг. 6 А и 6 В показаны упрощенные схемы варианта предлагаемого фотонного двигателя, а именно многоцилиндровый фотонный двигатель 600. Эти два чертежа также являются иллюстрацией действия предлагаемого фотонного двигателя 600. На фиг. 6 А показан вид спереди двигателя 600,имеющего два цилиндра 608, 608', которые действуют синхронно. На виде сбоку (фиг. 6 В) показаны четыре цилиндра 608 с одной стороны фотонного двигателя 600. Цилиндры 608 предназначены для перемещения поршневых узлов 610, которые находятся в рабочей связи с коленчатым валом 611. Обратимся к фиг. 6 А. Фотонный двигатель 600 содержит первичную призму 606 восьмиугольной конфигурации, примыкающую к вторичной призме 607 подобной же конфигурации через сдавливаемую границу раздела 614, образованную, по крайней мере, частично задней и передней гранями 606 с и 607 с соответственно. Вторичная призма 607 сообщается с каждым из цилиндров 608, 608' и тем самым с зеркалом 612 и поршнем 610 в каждом из цилиндров 608, 608'. На виде сбоку (фиг. 6 В) показаны четыре первичных призмы 606 и четыре вторичных призмы 607, причем каждая пара находится в рабочей связи с парой или группой, состоящей из цилиндра 608 и поршня 610, в свою очередь, связанного с коленчатым валом 611. Обратимся к фиг. 6 А. Сдавливаемая граница раздела 614 приводится пьезоэлектрическим приводным механизмом 616 призмы, чтобы открывать или закрывать переключатель светового пучка, как описано выше. На фиг. 6 А граница раздела, обозначенная цифрой 614 а, используется, чтобы показать переключатель в закрытом положении (пунктирными линиями), а выносная цифра 614b используется для обозначения переключателя в закрытом положении. На фиг. 6 А дополнительно показан источник световых волн 617, находящийся вне фотонного двигателя 600. Световые волны 617 сначала улавливаются или концентрируются собирающим зеркалом 618 и перенацеливаются в качестве падающего излучения на первичную призму 606 (см. стрелки АА). Световые волны АА падают на заднюю грань 606 с под уг-6 013571 лом около 45. Если переключатель светового пучка находится в закрытом положении (обозначенном пунктирной линией и выносной цифрой 614 а), световые волны АА отражаются от поверхности 614 а (см. пунктирные линии) и выходят из первичной призмы 606 через другую грань. Когда граница раздела 614 находится в открытом положении (обозначенном сплошной линией и выносной цифрой 614b), световые волны АА проходят через границу 614b, входят в удерживающую камеру 602 и падают на заднюю грань 606, как показано стрелками АА". Кроме того, призмы 606 и 607 имеют такую конфигурацию, что световые волны АА" входят в удерживающую камеру 608 и направляются прямо в цилиндр 608. Таким образом, световые волны АА" входят в контакт с поверхностью зеркала 612 под прямым углом, в результате чего достигается относительно высокая степень отражения. Как показано, световые волны отражаются в обратном направлении к границе раздела 614b, которая теперь находится в закрытом положении, и падают на границу под углом 45. Соответственно, отраженные от закрытой границы 614b световые волны АА" проходят в направлении второго цилиндра 608 удерживающей камеры 602. Как описано выше, отраженные световые волны АА" падают на второе зеркало 612 также под прямым углом и отражаются обратно под прямым углом (и с высокой степенью отражения). Соответственно, световые волны АА" отражаются по той же самой траектории, по которой они перемещались, чтобы достичь второго зеркала 612. В значительной степени заданная траектория светового пучка определяется ориентацией призм 606, 607 и цилиндров 608, 608' среди других компонентов. Такая заданная траектория светового пучка представлена на фиг. 6 двунаправленными стрелками АА". Как описывалось ранее, соприкосновение световых волн АА" с поверхностью зеркала 612 создает на нее давление излучения. Другим путем, приводной механизм 614 может быть приведен в действие в режиме, модулированном по частоте, так что открытие и закрытие переключателя позволяет световому пучку входить во вторичную призму 607 по шкале времени, которая связана с частотой излучения внутри вторичной призмы 607. Таким образом, давление излучения на поршневые узлы 612 усиливается. Упрощенная схема на фиг. 7 показывает еще один пример альтернативного исполнения фотонного двигателя, предлагаемого в данном изобретении, причем одинаковые выносные цифры используются для указания подобных элементов. В частности, на фиг. 7 А показана конструкция первичной призмы 706 и вторичной призмы 707, в которой применено расширительно-сжимающее устройство 762 светового пучка, встроенное в первичную призму 706. Характерно, что расширительно-сжимающее устройство 762 светового пучка расщепляет световой пучок множество раз и перенацеливает его самого на себя, вследствие чего возрастает интенсивность световых волн, вводимых, в конечном счете, в удерживающую камеру 702 а. В примере осуществления на фиг. 7 первичная призма 706 имеет восьмиугольную форму и, таким образом, имеет восемь граней или стенок 706 а-706h (только некоторые из которых показаны). Как и в предшествующих примерах, первичная призма 706 предпочтительно выполняется из кварцевого материала. Первичная призма 706 на первой грани 706 а имеет выступ 760, который служит для ввода пучка. Ввод пучка 760 предпочтительно имеет сконцентрированную кольцевую форму. Кроме того, другая грань 706 с первичной призмы 706 примыкает к передней грани 707 с вторичной призмы 707 и располагается с зазором от нее, образуя сдавливаемую границу раздела 714. Как указывалось выше, граница раздела 714 в соответствии с данным изобретением образует световой затвор, основанный на принципе сдавливания, под действием надлежащего приводного механизма. На фиг. 7 В подробно показан еще один аспект данного изобретения. Первичная призма 706 оборудована расширительно-сжимающим устройством 762 светового пучка, расположенным внутри первичной призмы 706 и встроенным в кварцевый материал 706'. Фиг. 7 С и 7D являются дополнительными подробными изображениями расширительно-сжимающего устройства 762. Обратимся к фиг. 7D. Расширительно-сжимающее устройство 762 светового пучка имеет фасеточный кварцевый блок, встроенный в кварцевый материал 706'. Физически расширительно-сжимающее устройство 762 светового пучка является вырезанной круговой частью кварцевого материала 706',имеющей концентрические воздушные границы раздела 786, прорезанные в нем. Фасеточный кварцевый блок 762 центрируется по входящему световому пучку АА, имеющему заданный диаметр. Как показано на фиг 7 В, кварцевый блок 762 (то есть расширительно-сжимающее устройство 762 светового пучка) имеет ряд концентрических 45-градусных фасок кварцево-воздушных границ раздела. В поперечном заштрихованном сечении показан кварцевый материал 706' первичной призмы 706, а также кварцевый материал 706" кварцевого блока 762. Остальные незаштрихованные участки являются воздушными или вакуумными границами раздела 782, свободными от кварцевого материала. Наиболее важно то, что эти воздушные границы раздела 782 обладают оптическими свойствами (то есть показателем преломления),отличающимися от тех же свойств кварцевого материала. На фиг. 7 В и виде в плане на фиг. 7 С также показано концентрическое зеркало 780 на наружном цилиндре концентрических границ раздела. Как будет объяснено ниже, зеркало 780 отражает наружный наибольший по диаметру концентрический цилиндр светового пучка во время действия, вследствие чего происходит реверсирование траектории светового пучка и начало процесса его сжатия. Схема на фиг. 7D показывает, как предлагаемое расширительно-сжимающее устройство 762 светового пучка передает или иным образом манипулирует световым пучком АА, проходящим через первич-7 013571 ную призму 706. В начальном режиме передачи световой пучок ААЕ отражается от границы раздела 784 кварц-воздух, расположенной под углом 45. Каждый падающий пучок испытывает два отражения под 90 в наружном направлении, вследствие чего диаметр пучка преобразуется в сторону расширения. В реверсивном режиме световой пучок ААС снова попадает на границу раздела 784 кварц-воздух и снова испытывает два отражения под 90, причем диаметр его преобразуется в сторону сжатия. Следовательно, расширительно-сжимающее устройство 762 светового пучка обеспечивает три операции: расширение светового пучка, отражение светового пучка и сжатие светового пучка. Отражение светового пучка (AAL) происходит, когда световой пучок расширен до величины наибольшего концентрического цилиндра. Это вызывается отражением от зеркала 780, которое реверсирует направление пучка AAL. Когда световой пучок полностью расширен и сжат, приводится в действие переключатель светового пучка (сдавливаемая граница раздела 714), позволяя удерживающей камере 702 наполняться светом в двух направлениях, как показано на фиг. 7G. На фиг. 7 Н показана результирующая структура светового пучка, воздействующего на зеркало 710 и поршневой узел (не показан) после того, как световой поток умножится в первичной призме 706. Когда весь свет окажется введенным в удерживающую камеру 702, переключатель возвращается в закрытое положение, так что результирующий пучок сохраняется в удерживающей камере 702. Следовательно, мультипликация светового потока из первичной призмы 706 дает в результате более высокую выходную мощность. На фиг. 7 Е и 7F показано общее действие первичной призмы 706, в то время как переключатель светового пучка на принципе сдавливания границы раздела находится в закрытом или выключенном состоянии. В первичную призму 706 через вводное устройство 760 под прямым углом вводится концентрированный световой пучок АА. Предпочтительно вводное устройство 760 располагается таким образом,что световой пучок АА, вводимый в первичную призму 706, направляется на заднюю грань 706 с и сдавливаемую границу раздела 714. Первоначально переключатель светового пучка находится в закрытом или отражающем состоянии. Таким образом, световой пучок АА отражается под прямым углом и направляется к другой грани 706 е первичной призмы 706. Угол падения этого отраженного светового пучка АА таков, что световой пучок АА будет также отражаться от грани 706 е призмы (и последующей грани 706g) под прямым углом. Соответственно, как показано на фиг. 7 е, световой поток АА вследствие полного внутреннего отражения, прежде всего, совершит замкнутый путь в первичной призме 706. Предпочтительно концентрированный пучок АА перед входом в расширительно-сжимающее устройство вводится в первичную призму 706 и трижды отражается внутри нее. Направление, в котором световой пучок АА входит в расширительно-сжимающее устройство 762, определяется тем фактом, находится ли пучок АА в расширенном или сжатом состоянии. На фиг. 7 е световой пучок АА показан вращающимся в пределах первичной призмы по часовой стрелке. При этом направлении вращения ввод светового пучка в расширительно-сжимающее устройство 762 дает в результате расширение светового пучка АА. Наоборот, световой пучок АА может вращаться в первичной призме в направлении против часовой стрелки. Как показано на фиг. 7F, световой пучок АА вводится в расширительно-сжимающее устройство 762 таким образом, что в результате он будет сжиматься. С каждым поворотом и вводом в расширительно-сжимающее устройство результирующий световой пучок АА расширяется или сжимается до следующего уровня концентрического цилиндра. Расширение, однако, ограничивается отражающим зеркалом 780 на самом высоком уровне концентрического цилиндра. В этой точке направление светового пучка АА изменяется на обратное вследствие реинициирования процесса сжатия. Однако должно быть понятно, что возможны различные конструкции и компоновочные решения предлагаемого устройства в соответствии с данным изобретением, которые могут изменяться в зависимости от окружающих условий и применения. Однако в любом из таких вариантов будут применимы различные описанные выше аспекты данного изобретения. В качестве дополнительного примера узел поршня и цилиндра может смещаться с помощью другой энергетической системы, например устройства накопления энергии (такой как пружинное устройство). Вышеприведенное описание данного изобретения представлено с целью иллюстрации. Следует заметить, что описание не предназначается для ограничения данного изобретения описанными устройством и способом. Различные аспекты данного изобретения, описанные выше, могут быть применены в двигателях другого типа и иных устройствах для передачи образованного световыми волнами давления излучения. Следует также заметить, что изобретение заключается в описанном способе, устройстве,применяемом для осуществления способа и в связанных с этим компонентах и подсистемах. Все эти варианты станут понятными всем специалистам по оптике, двигателям и другим, относящимся к данному вопросу областям техники. Следовательно, варианты и модификации, соответствующие вышеизложенному описанию, находятся в пределах объема данного изобретения. Описанные и показанные здесь примеры приведены только для того, чтобы разъяснить наилучшие способы практического осуществления изобретения и дать возможность всем специалистам в данной области использовать изобретение в других вариантах осуществления и с различными изменениями, необходимыми для частных применений данного изобретения.-8 013571 ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 1. Устройство для передачи световых волн, содержащее удерживающую камеру, образуемую для поддержки распространения световых волн в ней по заданной траектории отраженных световых волн, причем камера имеет по крайней мере одну грань для выборочного введения световых волн; оптический переключатель, избирательно действующий в открытом режиме и закрытом режиме, в котором упомянутый открытый режим позволяет световым волнам входить в упомянутую удерживающую камеру по крайней мере через одну грань, а упомянутый закрытый режим предотвращает выход световых волн из удерживающей камеры; отражающее зеркало, размещенное в одном конце упомянутой удерживающей камеры, причем упомянутое отражающее зеркало имеет первую отражающую поверхность и вторую отражающую поверхность, размещенную в другом конце упомянутой удерживающей камеры, в которой заданная траектория светового пучка проходит между первой и второй отражающими поверхностями и по крайней мере одной гранью при закрытом состоянии оптического переключателя; первую призму, размещенную в удерживающей камере таким образом, что объем первой призмы составляет часть удерживающей камеры, а грань упомянутой первой призмы обеспечивает затвор для упомянутого оптического переключателя; и вторую грань, примыкающую к удерживающей камере таким образом, что грань упомянутой второй призмы примыкает к упомянутой одной грани упомянутой первой призмы так, что сдавливание между упомянутыми первой и второй призмами обеспечивает переход упомянутого оптического переключателя между упомянутыми первым и вторым режимами. 2. Устройство по п.1, дополнительно содержащее пьезоэлектрический привод, который находится в рабочей связи с одной из первой или второй призм с целью обеспечения сдавливания первой грани со второй гранью и образования тем самым прозрачной границы раздела, через которую световые волны проходят от первой призмы ко второй призме. 3. Устройство по п.1, в котором первая призма размещена относительно источника световых волн таким образом, что при их приеме световые волны отражаются от первой грани и распространяются внутри первой призмы до образования прозрачной границы раздела. 4. Способ передачи световых волн и оказываемого ими давления излучения, включающий следующие этапы: используют для поддержания распространения световых волн удерживающую камеру; размещают в удерживающей камере в начальном местоположении подвижное зеркало с отражающей поверхностью; применяют и размещают призму таким образом, чтобы объем призмы образовывал часть удерживающей камеры и по меньшей мере одна грань призмы образовывала границу удерживающей камеры; вводят в удерживающую камеру пучок световых волн таким образом, что обеспечивается направление вводимых световых волн на отражающую поверхность зеркала, вследствие чего световые волны вступают в контакт с отражающей поверхностью и вызывают давление излучения, воздействующее на нее; причем на упомянутом этапе введения пучка световых волн в удерживающую камеру обеспечивают их направление в призму через одну из ее граней; осуществляют оптическое открывание упомянутой грани призмы перед этапом введения так, что световые волны входят в удерживающую камеру через упомянутую одну грань; и осуществляют закрывание упомянутой одной грани после этапа введения так, что на этапе направления отражаемые световые волны побуждаются к повторному отражению от упомянутой одной грани. 5. Способ по п.4, согласно которому дополнительно применяют вторую призму и размещают ее таким образом, чтобы одна ее грань примыкала к упомянутой одной грани первой призмы; и при этом на упомянутом этапе оптического открывания грани призмы осуществляется сдавливание грани первой призмы с гранью второй призмы с целью образования посредством упомянутых сдавленных поверхностей прозрачной границы раздела. 6. Способ передачи световых волн, включающий следующие этапы: используют первую призму в качестве первой прозрачной оптической среды, имеющей первую грань; размещают вторую призму в качестве второй прозрачной оптической среды, имеющей вторую грань, относительно первой среды таким образом, чтобы первая грань отстояла с промежутком от второй грани, с целью обеспечения между первой и второй средами третьей оптической среды, причем первая среда имеет показатель преломления, подобный показателю преломления второй среды; и посредством сдавливания второй призмы с первой призмой осуществляют устранение третьей среды.7. Способ по п.6, в котором первая и вторая оптические среды выполнены из одного и того же материала.-9 013571 8. Способ по п.6, в котором на этапе сдавливания призм осуществляют приложение пьезоэлектрического эффекта к одной из первой и второй сред. 9. Способ по п.6, согласно которому на этапе сдавливания обеспечивают сдавливание упомянутой первой грани по направлению ко второй грани для образования прозрачной границы раздела. 10. Способ по п.9, согласно которому перед этапом сдавливания осуществляют прием световых волн в первой призме и далее обеспечивают избирательное инициирование этапа сдавливания с целью передачи световых волн, принятых в первой призме, через границу раздела. 11. Способ по п.10, в котором при приеме световых волн обеспечивают их усиление в приемной камере с целью повышения интенсивности световых волн перед этапом сдавливания и прохождением их через границу раздела. 12. Способ по п.11, дополнительно содержащий после этапа сдавливания оттягивание первой призмы от второй призмы для достижения непрозрачности границы раздела, посредством чего обеспечивают поступление и распространение световых волн в первой призме перед последующим этапом сдавливания. 13. Способ передачи световых волн, содержащий следующие этапы: применяют удерживающую камеру для поддержания распространения световых волн; размещают в первом местоположении в удерживающей камере отражающее зеркало, имеющее первую отражающую поверхность, и во втором местоположении в удерживающей камере вторую отражающую поверхность; размещают первую призму таким образом, чтобы по меньшей мере одна ее грань образовывала границу удерживающей камеры; размещают вторую призму таким образом, чтобы одна из граней второй призмы примыкала к упомянутой одной грани первой призмы; вводят пучок световых волн в удерживающую камеру, причем на упомянутом этапе введения осуществляют открывание упомянутой одной грани первой призмы и нацеливание введенных световых волн от второй призмы через грань первой призмы в направлении первой отражающей поверхности; причем упомянутые грани первой и второй призм располагают на расстоянии друг от друга для обеспечения непрозрачной среды между ними так, что упомянутый этап открывания содержит сдавливание упомянутых одной грани первой призмы с одной гранью второй призмы для устранения непрозрачной среды и образования прозрачной границы раздела между первой и второй призмами; и повторяют этап введения в отношении каждого из множества пучков световых волн. 14. Способ по п.13, согласно которому на этапе открывания обеспечивают открывание одной грани призмы перед этапом введения так, что световые волны поступают в удерживающую камеру через прозрачную одну грань; и после этапа введения закрывание упомянутой одной грани путем оттягивания упомянутой одной грани первой призмы от одной грани второй призмы для обеспечения непрозрачной среды так, что отраженные световые волны отражаются от упомянутой одной грани. 15. Способ по п.13, в котором на этапе введения обеспечивают избирательное введение пучка световых волн в удерживающую камеру так, что введенный пучок световых волн распространяется внутри удерживающей камеры до того, как второй пучок световых волн будет введен в удерживающую камеру. 16. Способ по п.15, дополнительно содержащий следующие этапы: размещают приемную камеру в качестве второй призмы рядом с удерживающей камерой; обеспечивают прием световых волн в удерживающей камере перед упомянутым этапом введения и их усиление в приемной камере с целью повышения интенсивности световых волн перед введением в удерживающую камеру. 17. Способ по п.13, в котором на этапе введения направляют световые волны на первую отражающую поверхность для контакта с ней и тем самым побуждаются к оказанию давления излучения на нее,вследствие чего повторный контакт световых волн с первой отражающей поверхностью благодаря повторению этапа введения далее вызывает давление излучения, воздействующее на нее.

МПК / Метки

МПК: A23L 1/314

Метки: световых, способ, передачи, волн, устройство

Код ссылки

<a href="https://eas.patents.su/16-13571-sposob-i-ustrojjstvo-dlya-peredachi-svetovyh-voln.html" rel="bookmark" title="База патентов Евразийского Союза">Способ и устройство для передачи световых волн</a>

Предыдущий патент: Фармацевтическая композиция для лечения туберкулеза и заболеваний, опосредованных helicobacter pylori, на основе твердых липидных наночастиц и способ лечения туберкулеза

Случайный патент: Генетические варианты гена tcf7l2 как диагностические маркеры риска возникновения сахарного диабета ii типа