Способ психофизической регуляции функционального состояния организма

Формула / Реферат

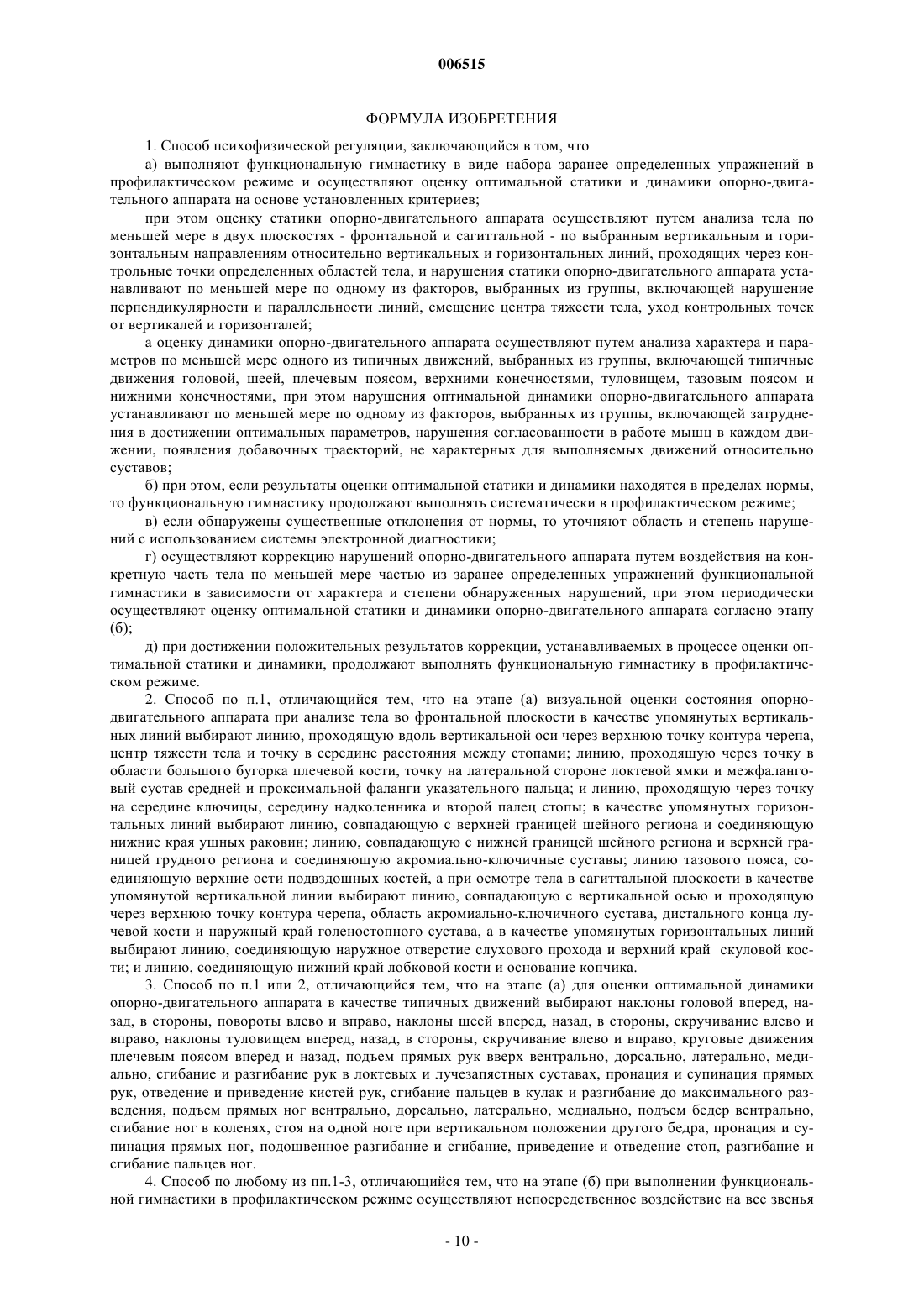

1. Способ психофизической регуляции, заключающийся в том, что

а) выполняют функциональную гимнастику в виде набора заранее определенных упражнений в профилактическом режиме и осуществляют оценку оптимальной статики и динамики опорно-двигательного аппарата на основе установленных критериев;

при этом оценку статики опорно-двигательного аппарата осуществляют путем анализа тела по меньшей мере в двух плоскостях - фронтальной и сагиттальной - по выбранным вертикальным и горизонтальным направлениям относительно вертикальных и горизонтальных линий, проходящих через контрольные точки определенных областей тела, и нарушения статики опорно-двигательного аппарата устанавливают по меньшей мере по одному из факторов, выбранных из группы, включающей нарушение перпендикулярности и параллельности линий, смещение центра тяжести тела, уход контрольных точек от вертикалей и горизонталей;

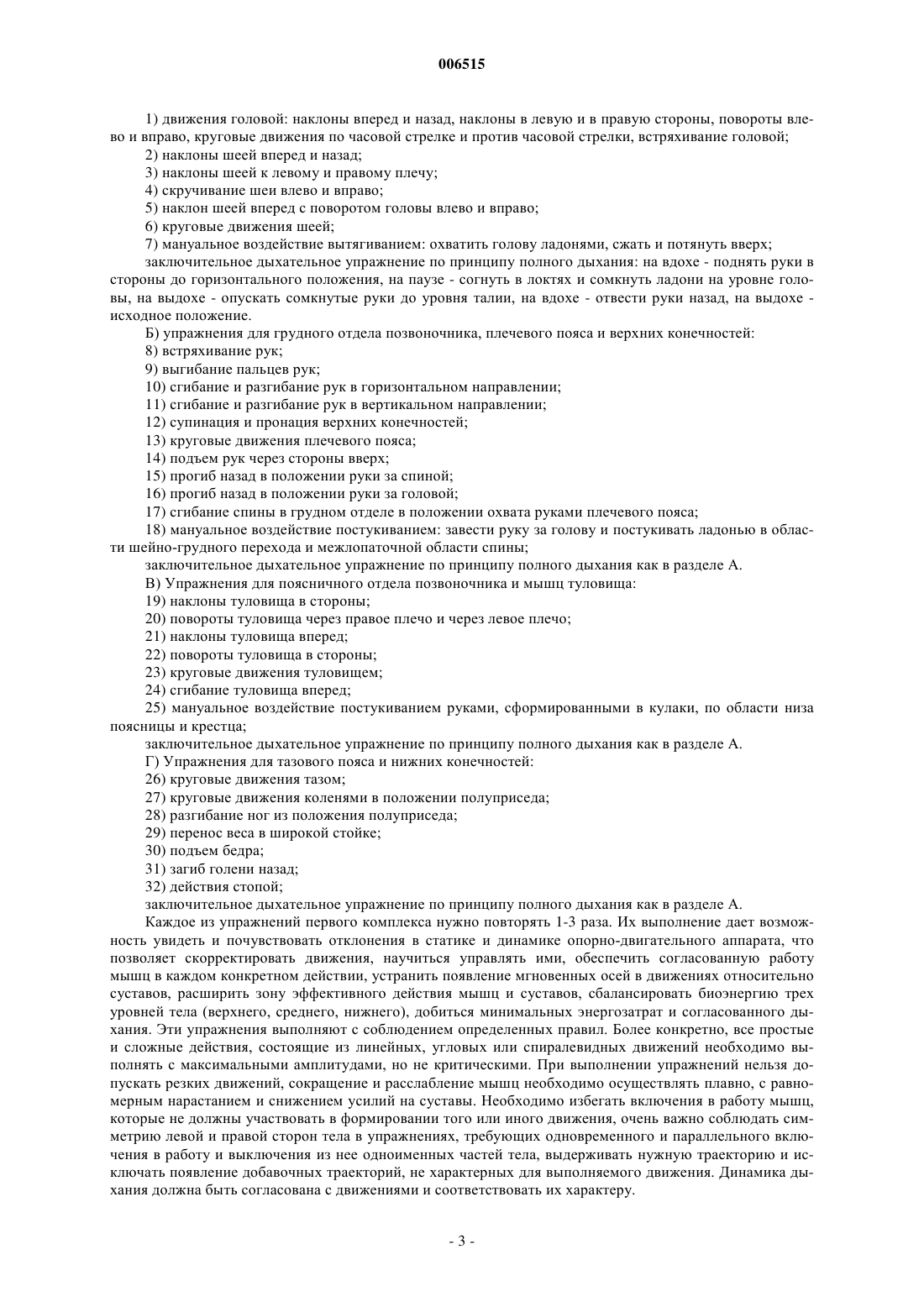

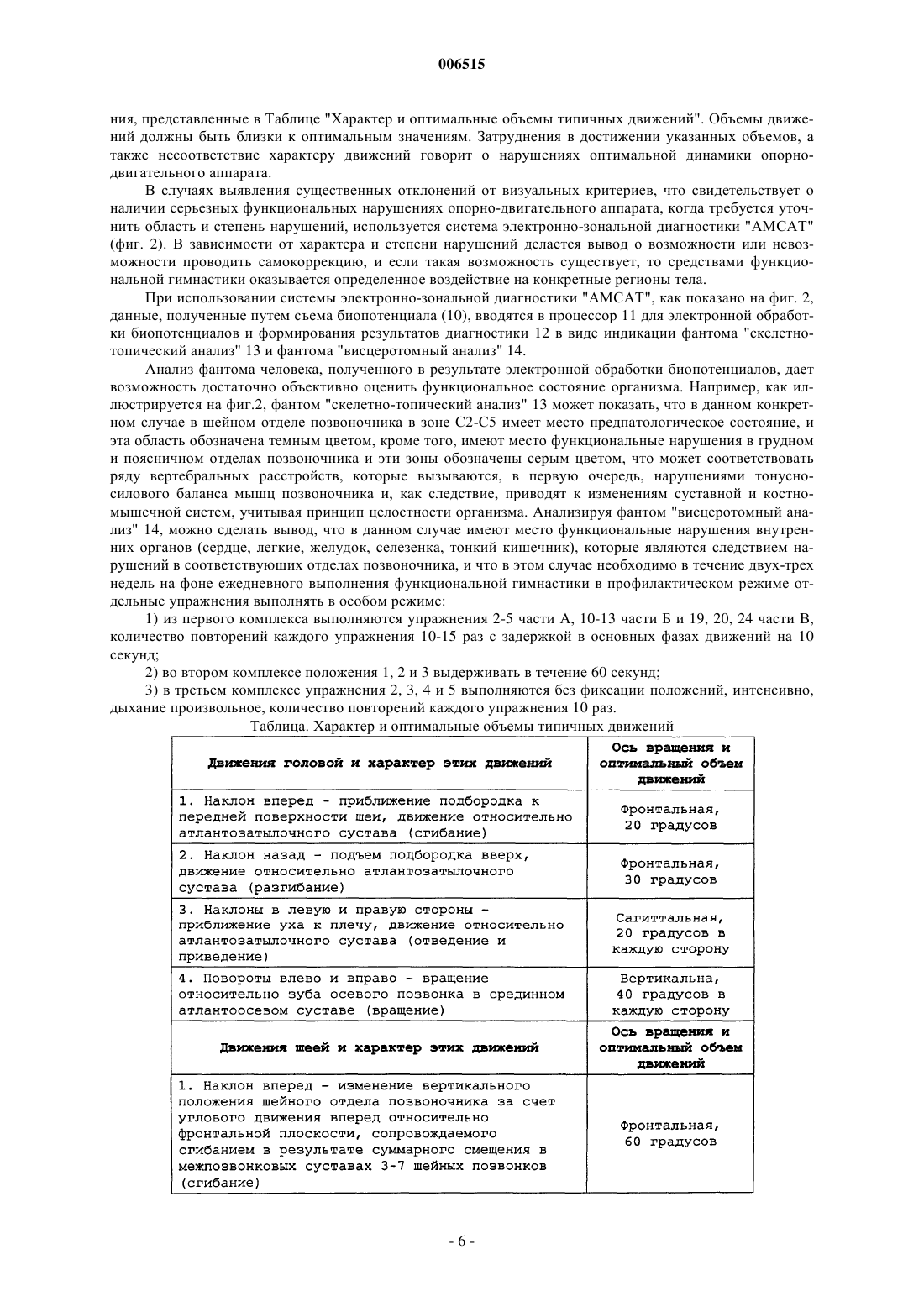

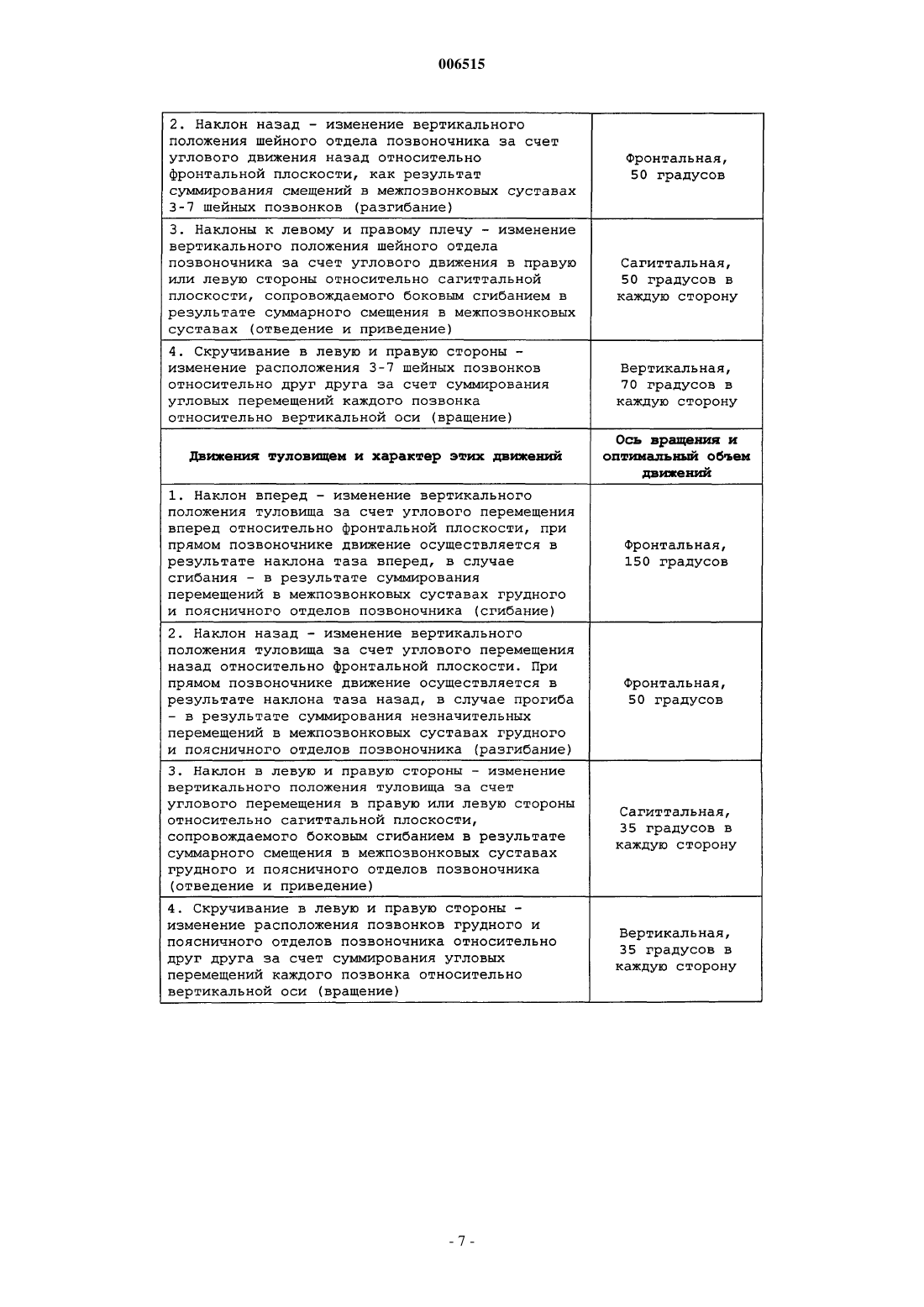

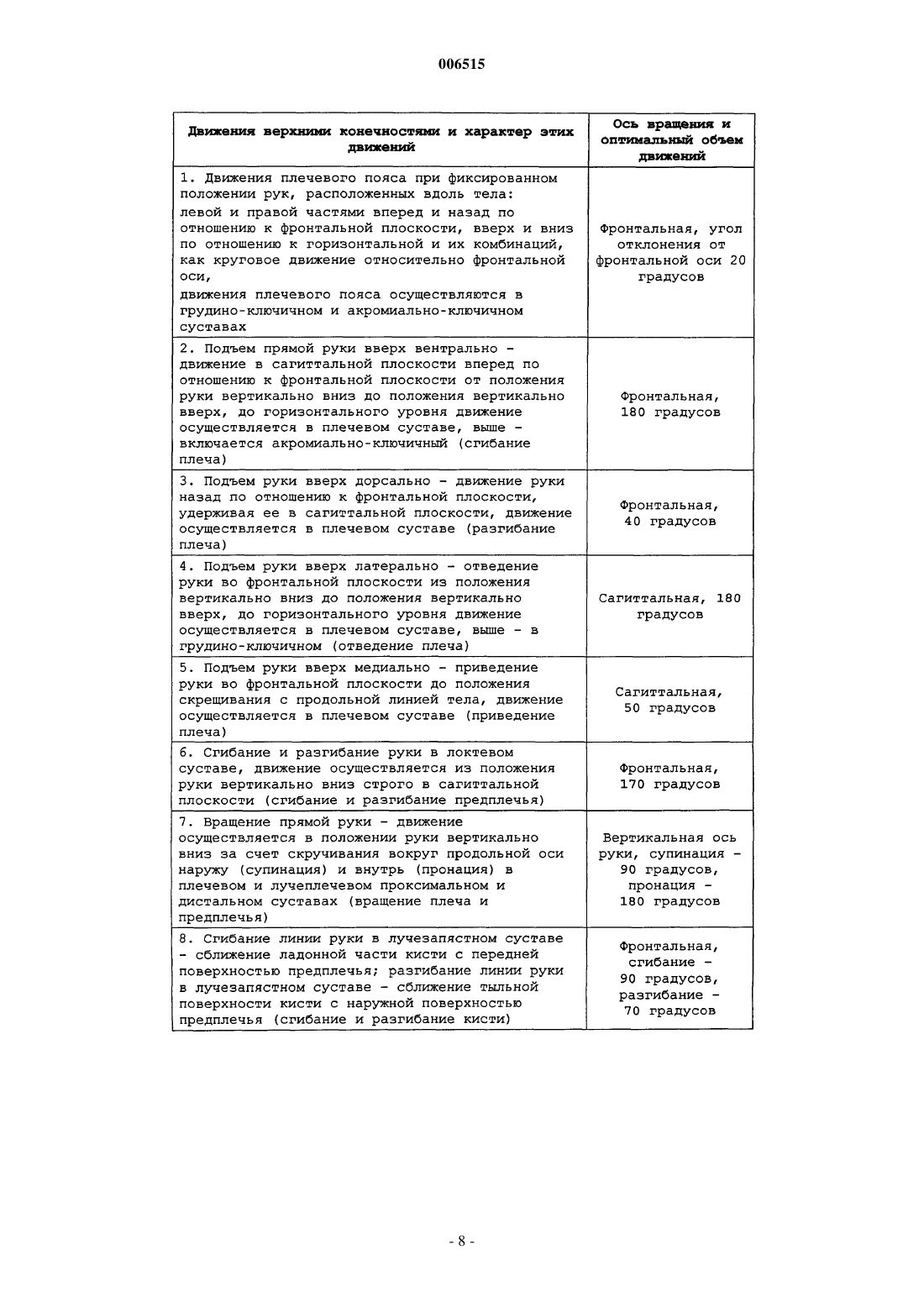

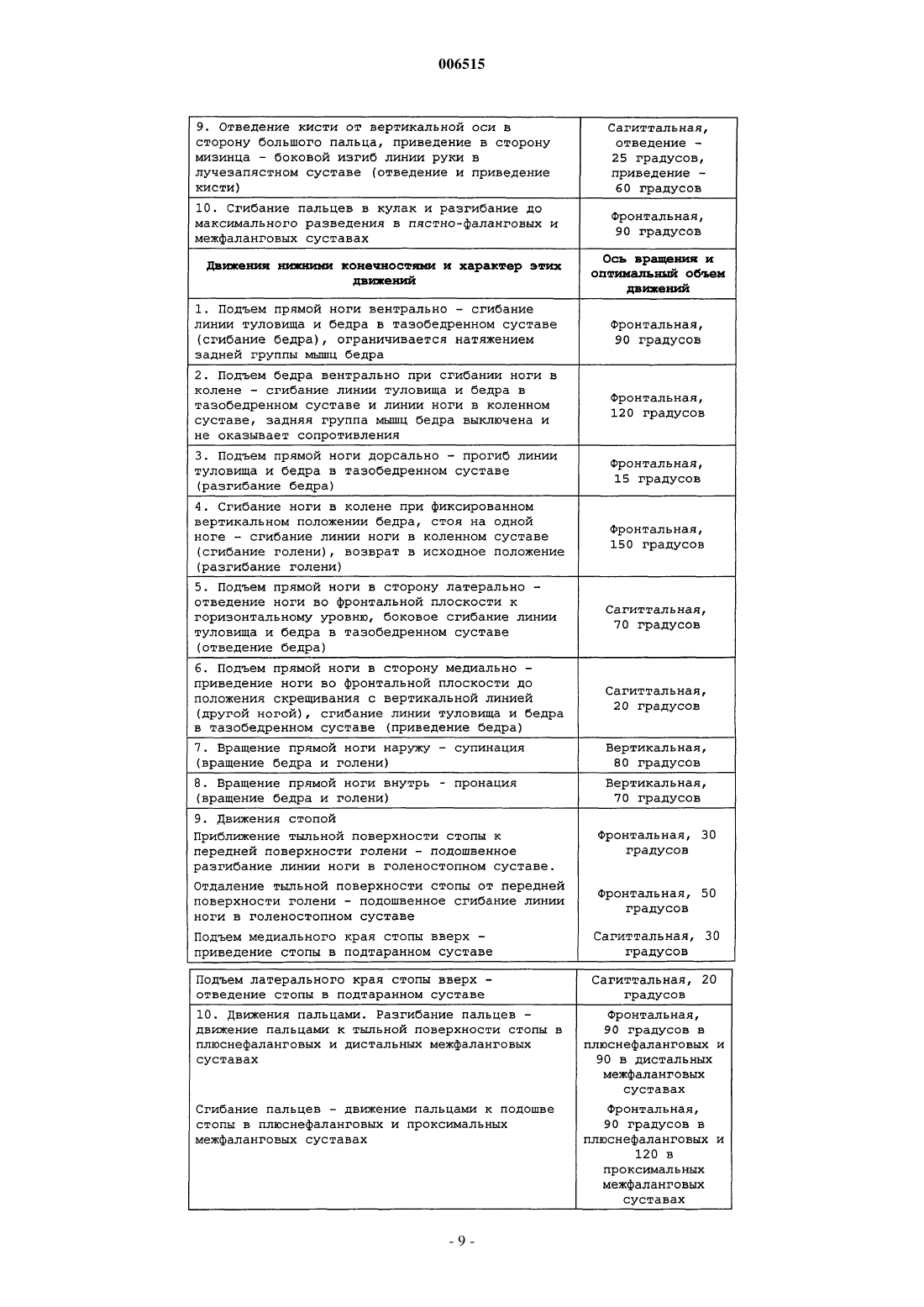

а оценку динамики опорно-двигательного аппарата осуществляют путем анализа характера и параметров по меньшей мере одного из типичных движений, выбранных из группы, включающей типичные движения головой, шеей, плечевым поясом, верхними конечностями, туловищем, тазовым поясом и нижними конечностями, при этом нарушения оптимальной динамики опорно-двигательного аппарата устанавливают по меньшей мере по одному из факторов, выбранных из группы, включающей затруднения в достижении оптимальных параметров, нарушения согласованности в работе мышц в каждом движении, появления добавочных траекторий, не характерных для выполняемых движений относительно суставов;

б) при этом, если результаты оценки оптимальной статики и динамики находятся в пределах нормы, то функциональную гимнастику продолжают выполнять систематически в профилактическом режиме;

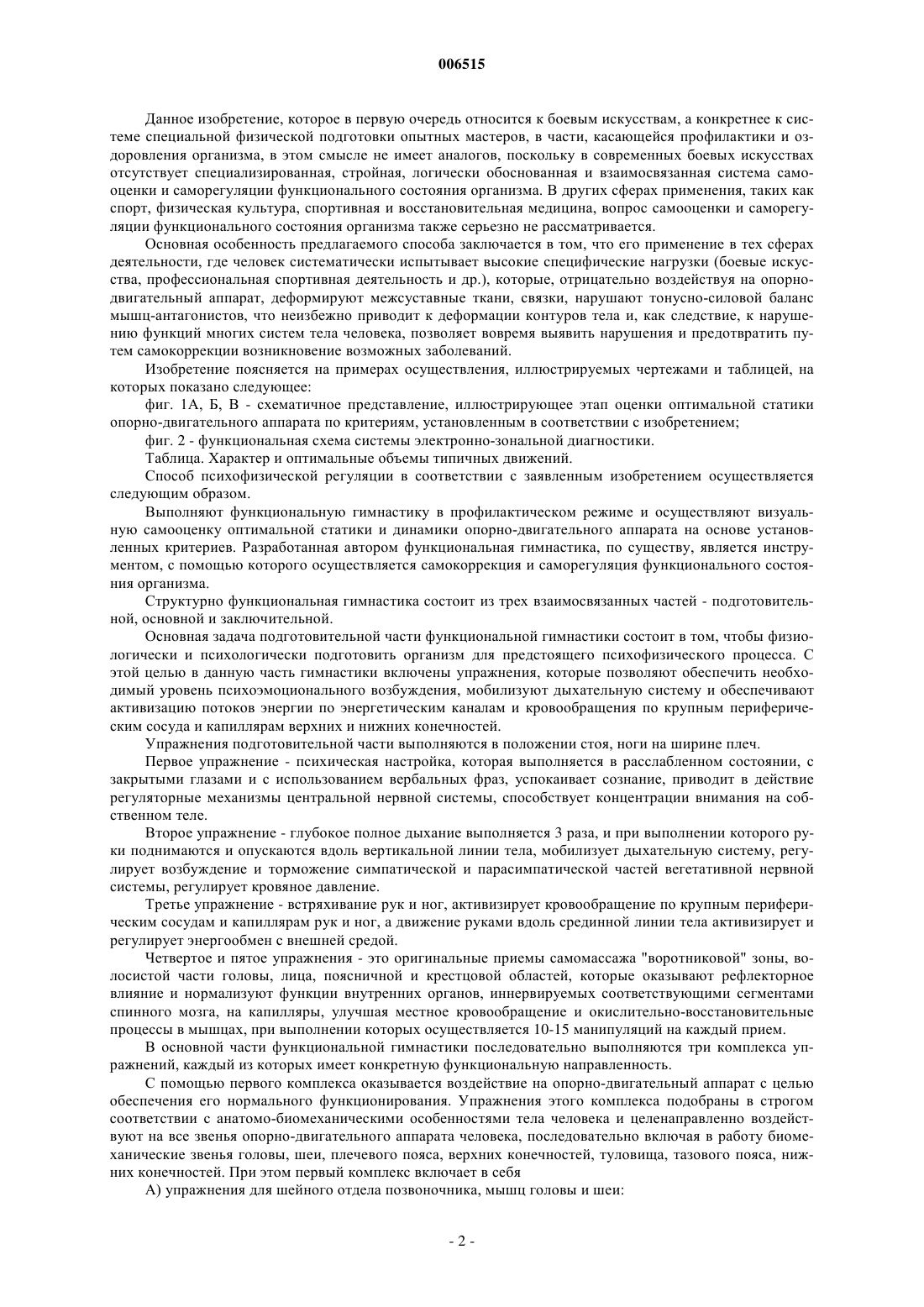

в) если обнаружены существенные отклонения от нормы, то уточняют область и степень нарушений с использованием системы электронной диагностики;

г) осуществляют коррекцию нарушений опорно-двигательного аппарата путем воздействия на конкретную часть тела по меньшей мере частью из заранее определенных упражнений функциональной гимнастики в зависимости от характера и степени обнаруженных нарушений, при этом периодически осуществляют оценку оптимальной статики и динамики опорно-двигательного аппарата согласно этапу (б);

д) при достижении положительных результатов коррекции, устанавливаемых в процессе оценки оптимальной статики и динамики, продолжают выполнять функциональную гимнастику в профилактическом режиме.

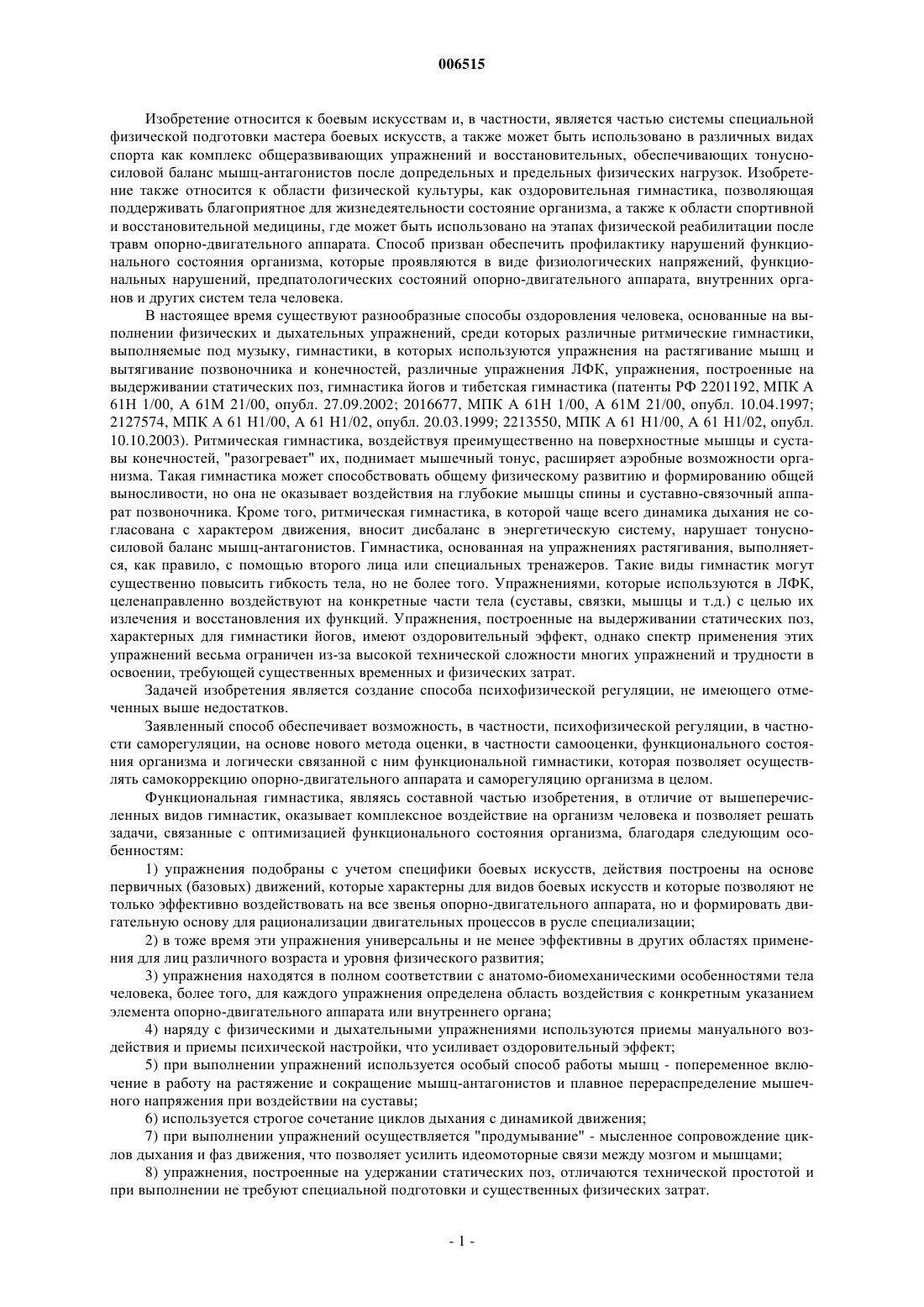

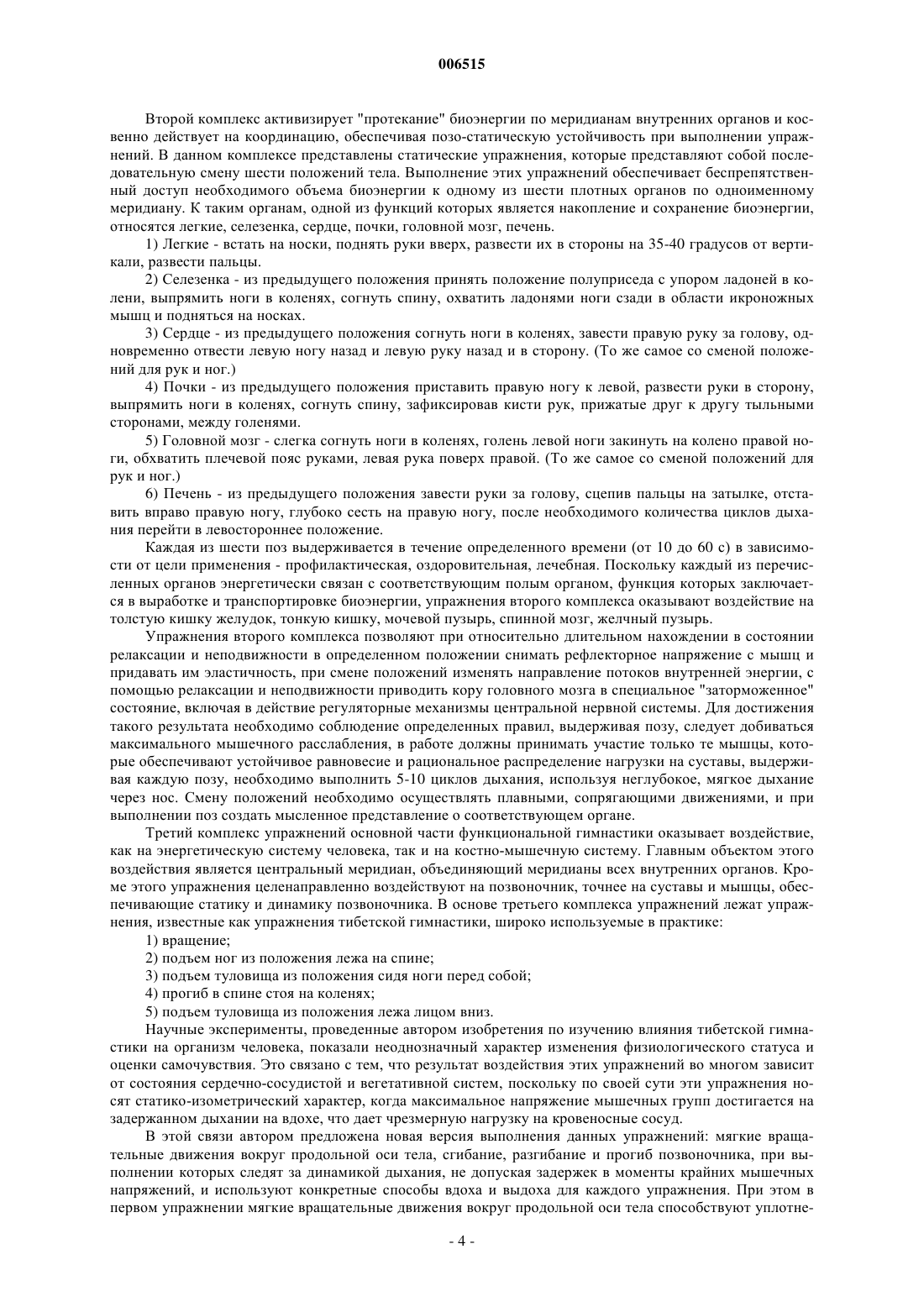

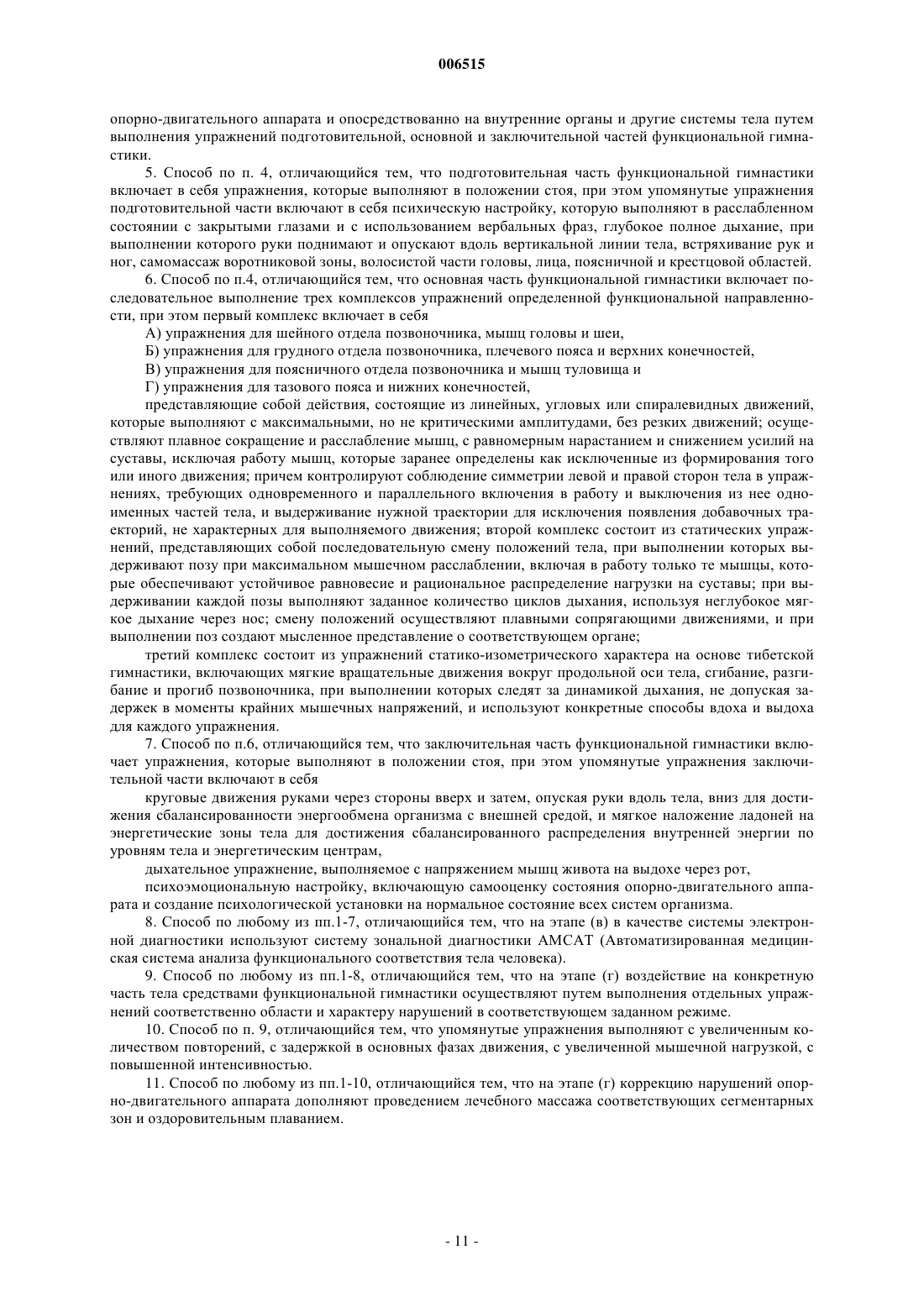

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что на этапе (а) визуальной оценки состояния опорно-двигательного аппарата при анализе тела во фронтальной плоскости в качестве упомянутых вертикальных линий выбирают линию, проходящую вдоль вертикальной оси через верхнюю точку контура черепа, центр тяжести тела и точку в середине расстояния между стопами; линию, проходящую через точку в области большого бугорка плечевой кости, точку на латеральной стороне локтевой ямки и межфаланговый сустав средней и проксимальной фаланги указательного пальца; и линию, проходящую через точку на середине ключицы, середину надколенника и второй палец стопы; в качестве упомянутых горизонтальных линий выбирают линию, совпадающую с верхней границей шейного региона и соединяющую нижние края ушных раковин; линию, совпадающую с нижней границей шейного региона и верхней границей грудного региона и соединяющую акромиально-ключичные суставы; линию тазового пояса, соединяющую верхние ости подвздошных костей, а при осмотре тела в сагиттальной плоскости в качестве упомянутой вертикальной линии выбирают линию, совпадающую с вертикальной осью и проходящую через верхнюю точку контура черепа, область акромиально-ключичного сустава, дистального конца лучевой кости и наружный край голеностопного сустава, а в качестве упомянутых горизонтальных линий выбирают линию, соединяющую наружное отверстие слухового прохода и верхний край скуловой кости; и линию, соединяющую нижний край лобковой кости и основание копчика.

3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что на этапе (а) для оценки оптимальной динамики опорно-двигательного аппарата в качестве типичных движений выбирают наклоны головой вперед, назад, в стороны, повороты влево и вправо, наклоны шеей вперед, назад, в стороны, скручивание влево и вправо, наклоны туловищем вперед, назад, в стороны, скручивание влево и вправо, круговые движения плечевым поясом вперед и назад, подъем прямых рук вверх вентрально, дорсально, латерально, медиально, сгибание и разгибание рук в локтевых и лучезапястных суставах, пронация и супинация прямых рук, отведение и приведение кистей рук, сгибание пальцев в кулак и разгибание до максимального разведения, подъем прямых ног вентрально, дорсально, латерально, медиально, подъем бедер вентрально, сгибание ног в коленях, стоя на одной ноге при вертикальном положении другого бедра, пронация и супинация прямых ног, подошвенное разгибание и сгибание, приведение и отведение стоп, разгибание и сгибание пальцев ног.

4. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что на этапе (б) при выполнении функциональной гимнастики в профилактическом режиме осуществляют непосредственное воздействие на все звенья опорно-двигательного аппарата и опосредствованно на внутренние органы и другие системы тела путем выполнения упражнений подготовительной, основной и заключительной частей функциональной гимнастики.

5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что подготовительная часть функциональной гимнастики включает в себя упражнения, которые выполняют в положении стоя, при этом упомянутые упражнения подготовительной части включают в себя психическую настройку, которую выполняют в расслабленном состоянии с закрытыми глазами и с использованием вербальных фраз, глубокое полное дыхание, при выполнении которого руки поднимают и опускают вдоль вертикальной линии тела, встряхивание рук и ног, самомассаж воротниковой зоны, волосистой части головы, лица, поясничной и крестцовой областей.

6. Способ по п.4, отличающийся тем, что основная часть функциональной гимнастики включает последовательное выполнение трех комплексов упражнений определенной функциональной направленности, при этом первый комплекс включает в себя

А) упражнения для шейного отдела позвоночника, мышц головы и шеи,

Б) упражнения для грудного отдела позвоночника, плечевого пояса и верхних конечностей,

В) упражнения для поясничного отдела позвоночника и мышц туловища и

Г) упражнения для тазового пояса и нижних конечностей,

представляющие собой действия, состоящие из линейных, угловых или спиралевидных движений, которые выполняют с максимальными, но не критическими амплитудами, без резких движений; осуществляют плавное сокращение и расслабление мышц, с равномерным нарастанием и снижением усилий на суставы, исключая работу мышц, которые заранее определены как исключенные из формирования того или иного движения; причем контролируют соблюдение симметрии левой и правой сторон тела в упражнениях, требующих одновременного и параллельного включения в работу и выключения из нее одноименных частей тела, и выдерживание нужной траектории для исключения появления добавочных траекторий, не характерных для выполняемого движения; второй комплекс состоит из статических упражнений, представляющих собой последовательную смену положений тела, при выполнении которых выдерживают позу при максимальном мышечном расслаблении, включая в работу только те мышцы, которые обеспечивают устойчивое равновесие и рациональное распределение нагрузки на суставы; при выдерживании каждой позы выполняют заданное количество циклов дыхания, используя неглубокое мягкое дыхание через нос; смену положений осуществляют плавными сопрягающими движениями, и при выполнении поз создают мысленное представление о соответствующем органе;

третий комплекс состоит из упражнений статико-изометрического характера на основе тибетской гимнастики, включающих мягкие вращательные движения вокруг продольной оси тела, сгибание, разгибание и прогиб позвоночника, при выполнении которых следят за динамикой дыхания, не допуская задержек в моменты крайних мышечных напряжений, и используют конкретные способы вдоха и выдоха для каждого упражнеэшя.

7. Способ по п.6, отличающийся тем, что заключительная часть функциональной гимнастики включает упражнения, которые выполняют в положении стоя, при этом упомянутые упражнения заключительной части включают в себя

круговые движения руками через стороны вверх и затем, опуская руки вдоль тела, вниз для достижения сбалансированности энергообмена организма с внешней средой, и мягкое наложение ладоней на энергетические зоны тела для достижения сбалансированного распределения внутренней энергии по уровням тела и энергетическим центрам,

дыхательное упражнение, выполняемое с напряжением мышц живота на выдохе через рот,

психоэмоциональную настройку, включающую самооценку состояния опорно-двигательного аппарата и создание психологической установки на нормальное состояние всех систем организма.

8. Способ по любому из пп.1-7, отличающийся тем, что на этапе (в) в качестве системы электронной диагностики используют систему зональной диагностики АМСАТ (Автоматизированная медицинская система анализа функционального соответствия тела человека).

9. Способ по любому из пп.1-8, отличающийся тем, что на этапе (г) воздействие на конкретную часть тела средствами функциональной гимнастики осуществляют путем выполнения отдельных упражнений соответственно области и характеру нарушений в соответствующем заданном режиме.

10. Способ по п. 9, отличающийся тем, что упомянутые упражнения выполняют с увеличенным количеством повторений, с задержкой в основных фазах движения, с увеличенной мышечной нагрузкой, с повышенной интенсивностью.

11. Способ по любому из пп.1-10, отличающийся тем, что на этапе (г) коррекцию нарушений опорно-двигательного аппарата дополняют проведением лечебного массажа соответствующих сегментарных зон и оздоровительным плаванием.

Текст

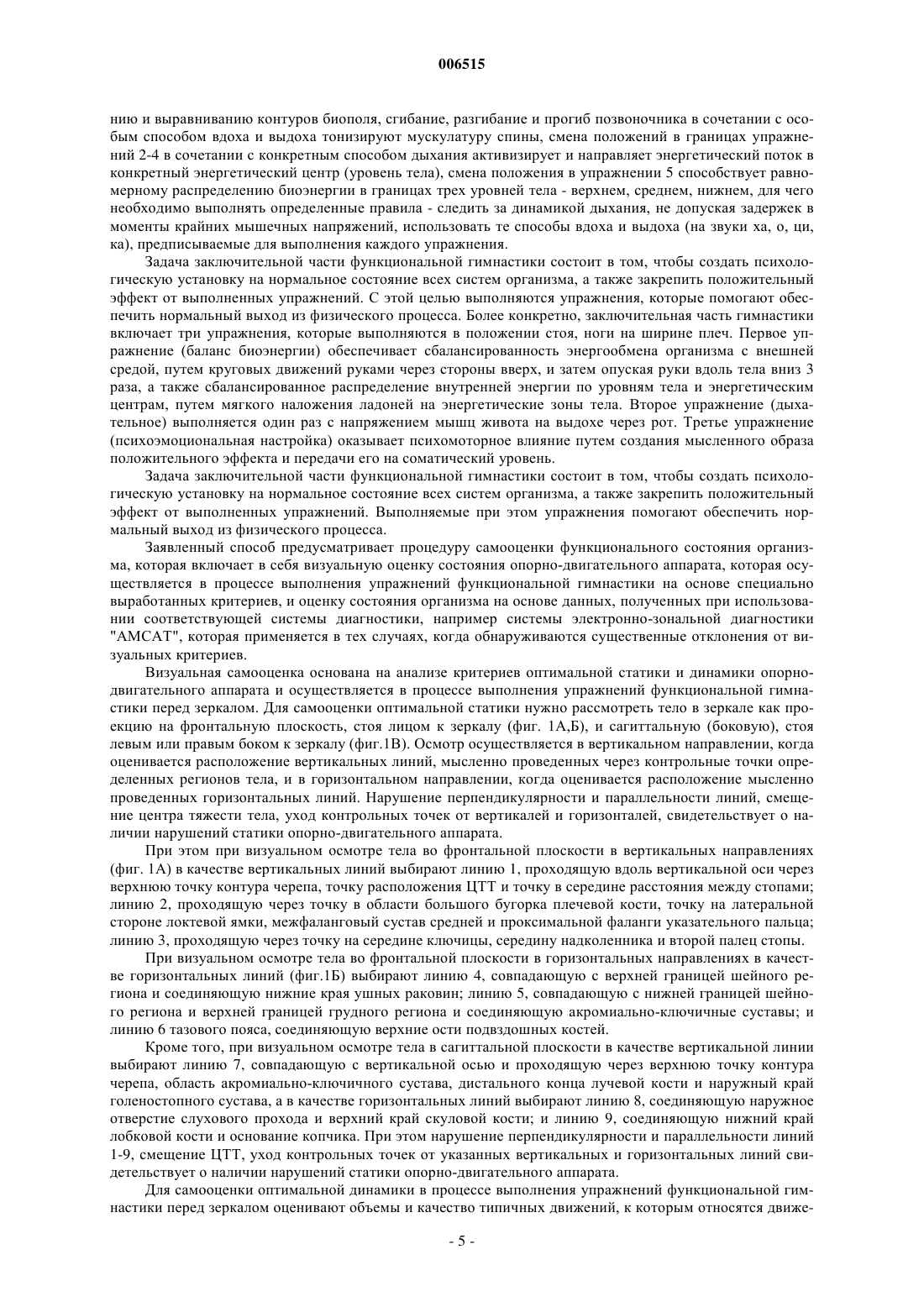

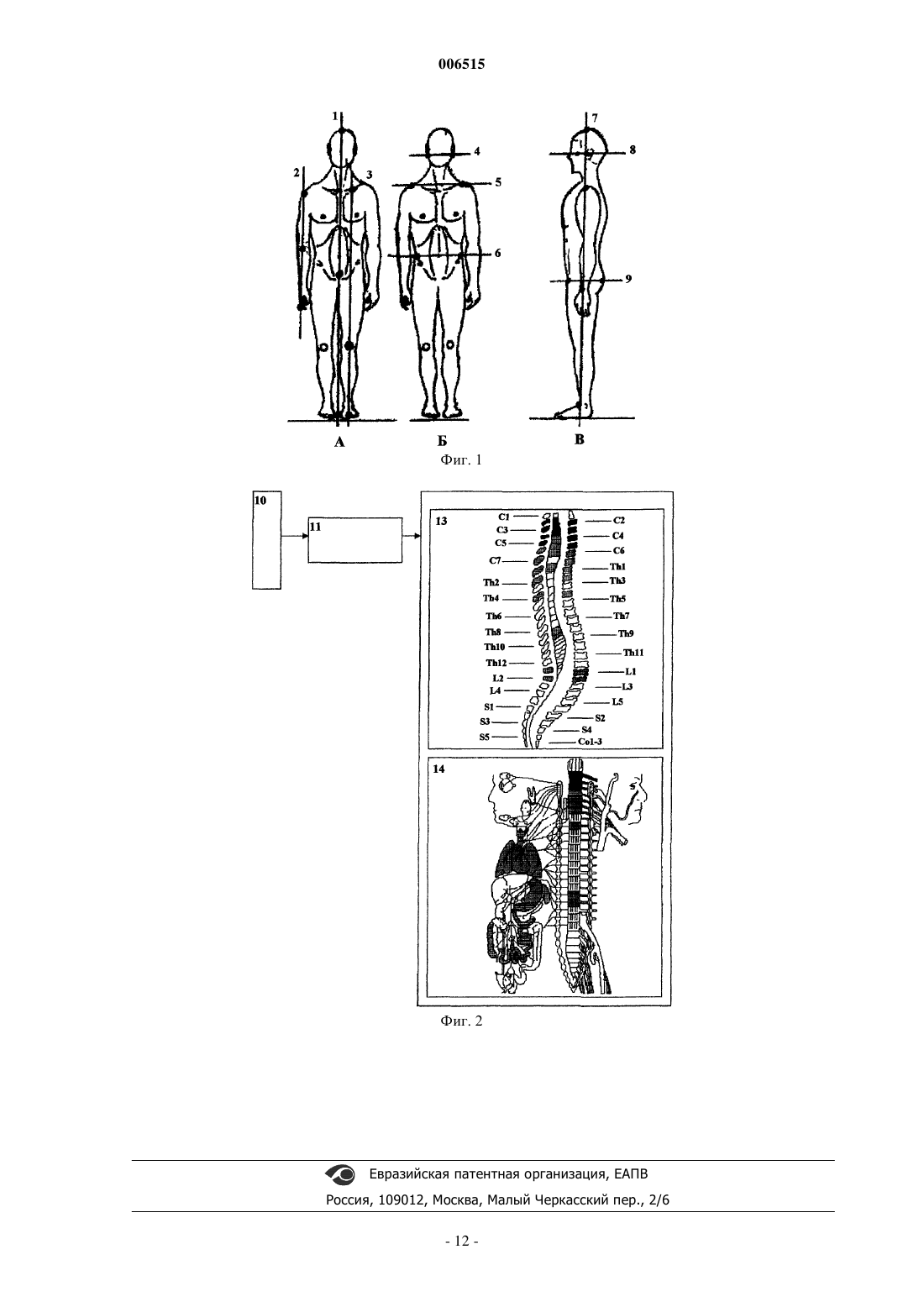

006515 Изобретение относится к боевым искусствам и, в частности, является частью системы специальной физической подготовки мастера боевых искусств, а также может быть использовано в различных видах спорта как комплекс общеразвивающих упражнений и восстановительных, обеспечивающих тонусносиловой баланс мышц-антагонистов после допредельных и предельных физических нагрузок. Изобретение также относится к области физической культуры, как оздоровительная гимнастика, позволяющая поддерживать благоприятное для жизнедеятельности состояние организма, а также к области спортивной и восстановительной медицины, где может быть использовано на этапах физической реабилитации после травм опорно-двигательного аппарата. Способ призван обеспечить профилактику нарушений функционального состояния организма, которые проявляются в виде физиологических напряжений, функциональных нарушений, предпатологических состояний опорно-двигательного аппарата, внутренних органов и других систем тела человека. В настоящее время существуют разнообразные способы оздоровления человека, основанные на выполнении физических и дыхательных упражнений, среди которых различные ритмические гимнастики,выполняемые под музыку, гимнастики, в которых используются упражнения на растягивание мышц и вытягивание позвоночника и конечностей, различные упражнения ЛФК, упражнения, построенные на выдерживании статических поз, гимнастика йогов и тибетская гимнастика (патенты РФ 2201192, МПК А 61 Н 1/00, А 61 М 21/00, опубл. 27.09.2002; 2016677, МПК А 61 Н 1/00, А 61 М 21/00, опубл. 10.04.1997; 2127574, МПК А 61 Н 1/00, А 61 Н 1/02, опубл. 20.03.1999; 2213550, МПК А 61 Н 1/00, А 61 Н 1/02, опубл. 10.10.2003). Ритмическая гимнастика, воздействуя преимущественно на поверхностные мышцы и суставы конечностей, "разогревает" их, поднимает мышечный тонус, расширяет аэробные возможности организма. Такая гимнастика может способствовать общему физическому развитию и формированию общей выносливости, но она не оказывает воздействия на глубокие мышцы спины и суставно-связочный аппарат позвоночника. Кроме того, ритмическая гимнастика, в которой чаще всего динамика дыхания не согласована с характером движения, вносит дисбаланс в энергетическую систему, нарушает тонусносиловой баланс мышц-антагонистов. Гимнастика, основанная на упражнениях растягивания, выполняется, как правило, с помощью второго лица или специальных тренажеров. Такие виды гимнастик могут существенно повысить гибкость тела, но не более того. Упражнениями, которые используются в ЛФК,целенаправленно воздействуют на конкретные части тела (суставы, связки, мышцы и т.д.) с целью их излечения и восстановления их функций. Упражнения, построенные на выдерживании статических поз,характерных для гимнастики йогов, имеют оздоровительный эффект, однако спектр применения этих упражнений весьма ограничен из-за высокой технической сложности многих упражнений и трудности в освоении, требующей существенных временных и физических затрат. Задачей изобретения является создание способа психофизической регуляции, не имеющего отмеченных выше недостатков. Заявленный способ обеспечивает возможность, в частности, психофизической регуляции, в частности саморегуляции, на основе нового метода оценки, в частности самооценки, функционального состояния организма и логически связанной с ним функциональной гимнастики, которая позволяет осуществлять самокоррекцию опорно-двигательного аппарата и саморегуляцию организма в целом. Функциональная гимнастика, являясь составной частью изобретения, в отличие от вышеперечисленных видов гимнастик, оказывает комплексное воздействие на организм человека и позволяет решать задачи, связанные с оптимизацией функционального состояния организма, благодаря следующим особенностям: 1) упражнения подобраны с учетом специфики боевых искусств, действия построены на основе первичных (базовых) движений, которые характерны для видов боевых искусств и которые позволяют не только эффективно воздействовать на все звенья опорно-двигательного аппарата, но и формировать двигательную основу для рационализации двигательных процессов в русле специализации; 2) в тоже время эти упражнения универсальны и не менее эффективны в других областях применения для лиц различного возраста и уровня физического развития; 3) упражнения находятся в полном соответствии с анатомо-биомеханическими особенностями тела человека, более того, для каждого упражнения определена область воздействия с конкретным указанием элемента опорно-двигательного аппарата или внутреннего органа; 4) наряду с физическими и дыхательными упражнениями используются приемы мануального воздействия и приемы психической настройки, что усиливает оздоровительный эффект; 5) при выполнении упражнений используется особый способ работы мышц - попеременное включение в работу на растяжение и сокращение мышц-антагонистов и плавное перераспределение мышечного напряжения при воздействии на суставы; 6) используется строгое сочетание циклов дыхания с динамикой движения; 7) при выполнении упражнений осуществляется "продумывание" - мысленное сопровождение циклов дыхания и фаз движения, что позволяет усилить идеомоторные связи между мозгом и мышцами; 8) упражнения, построенные на удержании статических поз, отличаются технической простотой и при выполнении не требуют специальной подготовки и существенных физических затрат.-1 006515 Данное изобретение, которое в первую очередь относится к боевым искусствам, а конкретнее к системе специальной физической подготовки опытных мастеров, в части, касающейся профилактики и оздоровления организма, в этом смысле не имеет аналогов, поскольку в современных боевых искусствах отсутствует специализированная, стройная, логически обоснованная и взаимосвязанная система самооценки и саморегуляции функционального состояния организма. В других сферах применения, таких как спорт, физическая культура, спортивная и восстановительная медицина, вопрос самооценки и саморегуляции функционального состояния организма также серьезно не рассматривается. Основная особенность предлагаемого способа заключается в том, что его применение в тех сферах деятельности, где человек систематически испытывает высокие специфические нагрузки (боевые искусства, профессиональная спортивная деятельность и др.), которые, отрицательно воздействуя на опорнодвигательный аппарат, деформируют межсуставные ткани, связки, нарушают тонусно-силовой баланс мышц-антагонистов, что неизбежно приводит к деформации контуров тела и, как следствие, к нарушению функций многих систем тела человека, позволяет вовремя выявить нарушения и предотвратить путем самокоррекции возникновение возможных заболеваний. Изобретение поясняется на примерах осуществления, иллюстрируемых чертежами и таблицей, на которых показано следующее: фиг. 1 А, Б, В - схематичное представление, иллюстрирующее этап оценки оптимальной статики опорно-двигательного аппарата по критериям, установленным в соответствии с изобретением; фиг. 2 - функциональная схема системы электронно-зональной диагностики. Таблица. Характер и оптимальные объемы типичных движений. Способ психофизической регуляции в соответствии с заявленным изобретением осуществляется следующим образом. Выполняют функциональную гимнастику в профилактическом режиме и осуществляют визуальную самооценку оптимальной статики и динамики опорно-двигательного аппарата на основе установленных критериев. Разработанная автором функциональная гимнастика, по существу, является инструментом, с помощью которого осуществляется самокоррекция и саморегуляция функционального состояния организма. Структурно функциональная гимнастика состоит из трех взаимосвязанных частей - подготовительной, основной и заключительной. Основная задача подготовительной части функциональной гимнастики состоит в том, чтобы физиологически и психологически подготовить организм для предстоящего психофизического процесса. С этой целью в данную часть гимнастики включены упражнения, которые позволяют обеспечить необходимый уровень психоэмоционального возбуждения, мобилизуют дыхательную систему и обеспечивают активизацию потоков энергии по энергетическим каналам и кровообращения по крупным периферическим сосуда и капиллярам верхних и нижних конечностей. Упражнения подготовительной части выполняются в положении стоя, ноги на ширине плеч. Первое упражнение - психическая настройка, которая выполняется в расслабленном состоянии, с закрытыми глазами и с использованием вербальных фраз, успокаивает сознание, приводит в действие регуляторные механизмы центральной нервной системы, способствует концентрации внимания на собственном теле. Второе упражнение - глубокое полное дыхание выполняется 3 раза, и при выполнении которого руки поднимаются и опускаются вдоль вертикальной линии тела, мобилизует дыхательную систему, регулирует возбуждение и торможение симпатической и парасимпатической частей вегетативной нервной системы, регулирует кровяное давление. Третье упражнение - встряхивание рук и ног, активизирует кровообращение по крупным периферическим сосудам и капиллярам рук и ног, а движение руками вдоль срединной линии тела активизирует и регулирует энергообмен с внешней средой. Четвертое и пятое упражнения - это оригинальные приемы самомассажа "воротниковой" зоны, волосистой части головы, лица, поясничной и крестцовой областей, которые оказывают рефлекторное влияние и нормализуют функции внутренних органов, иннервируемых соответствующими сегментами спинного мозга, на капилляры, улучшая местное кровообращение и окислительно-восстановительные процессы в мышцах, при выполнении которых осуществляется 10-15 манипуляций на каждый прием. В основной части функциональной гимнастики последовательно выполняются три комплекса упражнений, каждый из которых имеет конкретную функциональную направленность. С помощью первого комплекса оказывается воздействие на опорно-двигательный аппарат с целью обеспечения его нормального функционирования. Упражнения этого комплекса подобраны в строгом соответствии с анатомо-биомеханическими особенностями тела человека и целенаправленно воздействуют на все звенья опорно-двигательного аппарата человека, последовательно включая в работу биомеханические звенья головы, шеи, плечевого пояса, верхних конечностей, туловища, тазового пояса, нижних конечностей. При этом первый комплекс включает в себя А) упражнения для шейного отдела позвоночника, мышц головы и шеи:-2 006515 1) движения головой: наклоны вперед и назад, наклоны в левую и в правую стороны, повороты влево и вправо, круговые движения по часовой стрелке и против часовой стрелки, встряхивание головой; 2) наклоны шеей вперед и назад; 3) наклоны шеей к левому и правому плечу; 4) скручивание шеи влево и вправо; 5) наклон шеей вперед с поворотом головы влево и вправо; 6) круговые движения шеей; 7) мануальное воздействие вытягиванием: охватить голову ладонями, сжать и потянуть вверх; заключительное дыхательное упражнение по принципу полного дыхания: на вдохе - поднять руки в стороны до горизонтального положения, на паузе - согнуть в локтях и сомкнуть ладони на уровне головы, на выдохе - опускать сомкнутые руки до уровня талии, на вдохе - отвести руки назад, на выдохе исходное положение. Б) упражнения для грудного отдела позвоночника, плечевого пояса и верхних конечностей: 8) встряхивание рук; 9) выгибание пальцев рук; 10) сгибание и разгибание рук в горизонтальном направлении; 11) сгибание и разгибание рук в вертикальном направлении; 12) супинация и пронация верхних конечностей; 13) круговые движения плечевого пояса; 14) подъем рук через стороны вверх; 15) прогиб назад в положении руки за спиной; 16) прогиб назад в положении руки за головой; 17) сгибание спины в грудном отделе в положении охвата руками плечевого пояса; 18) мануальное воздействие постукиванием: завести руку за голову и постукивать ладонью в области шейно-грудного перехода и межлопаточной области спины; заключительное дыхательное упражнение по принципу полного дыхания как в разделе А. В) Упражнения для поясничного отдела позвоночника и мышц туловища: 19) наклоны туловища в стороны; 20) повороты туловища через правое плечо и через левое плечо; 21) наклоны туловища вперед; 22) повороты туловища в стороны; 23) круговые движения туловищем; 24) сгибание туловища вперед; 25) мануальное воздействие постукиванием руками, сформированными в кулаки, по области низа поясницы и крестца; заключительное дыхательное упражнение по принципу полного дыхания как в разделе А. Г) Упражнения для тазового пояса и нижних конечностей: 26) круговые движения тазом; 27) круговые движения коленями в положении полуприседа; 28) разгибание ног из положения полуприседа; 29) перенос веса в широкой стойке; 30) подъем бедра; 31) загиб голени назад; 32) действия стопой; заключительное дыхательное упражнение по принципу полного дыхания как в разделе А. Каждое из упражнений первого комплекса нужно повторять 1-3 раза. Их выполнение дает возможность увидеть и почувствовать отклонения в статике и динамике опорно-двигательного аппарата, что позволяет скорректировать движения, научиться управлять ими, обеспечить согласованную работу мышц в каждом конкретном действии, устранить появление мгновенных осей в движениях относительно суставов, расширить зону эффективного действия мышц и суставов, сбалансировать биоэнергию трех уровней тела (верхнего, среднего, нижнего), добиться минимальных энергозатрат и согласованного дыхания. Эти упражнения выполняют с соблюдением определенных правил. Более конкретно, все простые и сложные действия, состоящие из линейных, угловых или спиралевидных движений необходимо выполнять с максимальными амплитудами, но не критическими. При выполнении упражнений нельзя допускать резких движений, сокращение и расслабление мышц необходимо осуществлять плавно, с равномерным нарастанием и снижением усилий на суставы. Необходимо избегать включения в работу мышц,которые не должны участвовать в формировании того или иного движения, очень важно соблюдать симметрию левой и правой сторон тела в упражнениях, требующих одновременного и параллельного включения в работу и выключения из нее одноименных частей тела, выдерживать нужную траекторию и исключать появление добавочных траекторий, не характерных для выполняемого движения. Динамика дыхания должна быть согласована с движениями и соответствовать их характеру.-3 006515 Второй комплекс активизирует "протекание" биоэнергии по меридианам внутренних органов и косвенно действует на координацию, обеспечивая позо-статическую устойчивость при выполнении упражнений. В данном комплексе представлены статические упражнения, которые представляют собой последовательную смену шести положений тела. Выполнение этих упражнений обеспечивает беспрепятственный доступ необходимого объема биоэнергии к одному из шести плотных органов по одноименному меридиану. К таким органам, одной из функций которых является накопление и сохранение биоэнергии,относятся легкие, селезенка, сердце, почки, головной мозг, печень. 1) Легкие - встать на носки, поднять руки вверх, развести их в стороны на 35-40 градусов от вертикали, развести пальцы. 2) Селезенка - из предыдущего положения принять положение полуприседа с упором ладоней в колени, выпрямить ноги в коленях, согнуть спину, охватить ладонями ноги сзади в области икроножных мышц и подняться на носках. 3) Сердце - из предыдущего положения согнуть ноги в коленях, завести правую руку за голову, одновременно отвести левую ногу назад и левую руку назад и в сторону. (То же самое со сменой положений для рук и ног.) 4) Почки - из предыдущего положения приставить правую ногу к левой, развести руки в сторону,выпрямить ноги в коленях, согнуть спину, зафиксировав кисти рук, прижатые друг к другу тыльными сторонами, между голенями. 5) Головной мозг - слегка согнуть ноги в коленях, голень левой ноги закинуть на колено правой ноги, обхватить плечевой пояс руками, левая рука поверх правой. (То же самое со сменой положений для рук и ног.) 6) Печень - из предыдущего положения завести руки за голову, сцепив пальцы на затылке, отставить вправо правую ногу, глубоко сесть на правую ногу, после необходимого количества циклов дыхания перейти в левостороннее положение. Каждая из шести поз выдерживается в течение определенного времени (от 10 до 60 с) в зависимости от цели применения - профилактическая, оздоровительная, лечебная. Поскольку каждый из перечисленных органов энергетически связан с соответствующим полым органом, функция которых заключается в выработке и транспортировке биоэнергии, упражнения второго комплекса оказывают воздействие на толстую кишку желудок, тонкую кишку, мочевой пузырь, спинной мозг, желчный пузырь. Упражнения второго комплекса позволяют при относительно длительном нахождении в состоянии релаксации и неподвижности в определенном положении снимать рефлекторное напряжение с мышц и придавать им эластичность, при смене положений изменять направление потоков внутренней энергии, с помощью релаксации и неподвижности приводить кору головного мозга в специальное "заторможенное" состояние, включая в действие регуляторные механизмы центральной нервной системы. Для достижения такого результата необходимо соблюдение определенных правил, выдерживая позу, следует добиваться максимального мышечного расслабления, в работе должны принимать участие только те мышцы, которые обеспечивают устойчивое равновесие и рациональное распределение нагрузки на суставы, выдерживая каждую позу, необходимо выполнить 5-10 циклов дыхания, используя неглубокое, мягкое дыхание через нос. Смену положений необходимо осуществлять плавными, сопрягающими движениями, и при выполнении поз создать мысленное представление о соответствующем органе. Третий комплекс упражнений основной части функциональной гимнастики оказывает воздействие,как на энергетическую систему человека, так и на костно-мышечную систему. Главным объектом этого воздействия является центральный меридиан, объединяющий меридианы всех внутренних органов. Кроме этого упражнения целенаправленно воздействуют на позвоночник, точнее на суставы и мышцы, обеспечивающие статику и динамику позвоночника. В основе третьего комплекса упражнений лежат упражнения, известные как упражнения тибетской гимнастики, широко используемые в практике: 1) вращение; 2) подъем ног из положения лежа на спине; 3) подъем туловища из положения сидя ноги перед собой; 4) прогиб в спине стоя на коленях; 5) подъем туловища из положения лежа лицом вниз. Научные эксперименты, проведенные автором изобретения по изучению влияния тибетской гимнастики на организм человека, показали неоднозначный характер изменения физиологического статуса и оценки самочувствия. Это связано с тем, что результат воздействия этих упражнений во многом зависит от состояния сердечно-сосудистой и вегетативной систем, поскольку по своей сути эти упражнения носят статико-изометрический характер, когда максимальное напряжение мышечных групп достигается на задержанном дыхании на вдохе, что дает чрезмерную нагрузку на кровеносные сосуд. В этой связи автором предложена новая версия выполнения данных упражнений: мягкие вращательные движения вокруг продольной оси тела, сгибание, разгибание и прогиб позвоночника, при выполнении которых следят за динамикой дыхания, не допуская задержек в моменты крайних мышечных напряжений, и используют конкретные способы вдоха и выдоха для каждого упражнения. При этом в первом упражнении мягкие вращательные движения вокруг продольной оси тела способствуют уплотне-4 006515 нию и выравниванию контуров биополя, сгибание, разгибание и прогиб позвоночника в сочетании с особым способом вдоха и выдоха тонизируют мускулатуру спины, смена положений в границах упражнений 2-4 в сочетании с конкретным способом дыхания активизирует и направляет энергетический поток в конкретный энергетический центр (уровень тела), смена положения в упражнении 5 способствует равномерному распределению биоэнергии в границах трех уровней тела - верхнем, среднем, нижнем, для чего необходимо выполнять определенные правила - следить за динамикой дыхания, не допуская задержек в моменты крайних мышечных напряжений, использовать те способы вдоха и выдоха (на звуки ха, о, ци,ка), предписываемые для выполнения каждого упражнения. Задача заключительной части функциональной гимнастики состоит в том, чтобы создать психологическую установку на нормальное состояние всех систем организма, а также закрепить положительный эффект от выполненных упражнений. С этой целью выполняются упражнения, которые помогают обеспечить нормальный выход из физического процесса. Более конкретно, заключительная часть гимнастики включает три упражнения, которые выполняются в положении стоя, ноги на ширине плеч. Первое упражнение (баланс биоэнергии) обеспечивает сбалансированность энергообмена организма с внешней средой, путем круговых движений руками через стороны вверх, и затем опуская руки вдоль тела вниз 3 раза, а также сбалансированное распределение внутренней энергии по уровням тела и энергетическим центрам, путем мягкого наложения ладоней на энергетические зоны тела. Второе упражнение (дыхательное) выполняется один раз с напряжением мышц живота на выдохе через рот. Третье упражнение(психоэмоциональная настройка) оказывает психомоторное влияние путем создания мысленного образа положительного эффекта и передачи его на соматический уровень. Задача заключительной части функциональной гимнастики состоит в том, чтобы создать психологическую установку на нормальное состояние всех систем организма, а также закрепить положительный эффект от выполненных упражнений. Выполняемые при этом упражнения помогают обеспечить нормальный выход из физического процесса. Заявленный способ предусматривает процедуру самооценки функционального состояния организма, которая включает в себя визуальную оценку состояния опорно-двигательного аппарата, которая осуществляется в процессе выполнения упражнений функциональной гимнастики на основе специально выработанных критериев, и оценку состояния организма на основе данных, полученных при использовании соответствующей системы диагностики, например системы электронно-зональной диагностики"АМСАТ", которая применяется в тех случаях, когда обнаруживаются существенные отклонения от визуальных критериев. Визуальная самооценка основана на анализе критериев оптимальной статики и динамики опорнодвигательного аппарата и осуществляется в процессе выполнения упражнений функциональной гимнастики перед зеркалом. Для самооценки оптимальной статики нужно рассмотреть тело в зеркале как проекцию на фронтальную плоскость, стоя лицом к зеркалу (фиг. 1 А,Б), и сагиттальную (боковую), стоя левым или правым боком к зеркалу (фиг.1 В). Осмотр осуществляется в вертикальном направлении, когда оценивается расположение вертикальных линий, мысленно проведенных через контрольные точки определенных регионов тела, и в горизонтальном направлении, когда оценивается расположение мысленно проведенных горизонтальных линий. Нарушение перпендикулярности и параллельности линий, смещение центра тяжести тела, уход контрольных точек от вертикалей и горизонталей, свидетельствует о наличии нарушений статики опорно-двигательного аппарата. При этом при визуальном осмотре тела во фронтальной плоскости в вертикальных направлениях(фиг. 1 А) в качестве вертикальных линий выбирают линию 1, проходящую вдоль вертикальной оси через верхнюю точку контура черепа, точку расположения ЦТТ и точку в середине расстояния между стопами; линию 2, проходящую через точку в области большого бугорка плечевой кости, точку на латеральной стороне локтевой ямки, межфаланговый сустав средней и проксимальной фаланги указательного пальца; линию 3, проходящую через точку на середине ключицы, середину надколенника и второй палец стопы. При визуальном осмотре тела во фронтальной плоскости в горизонтальных направлениях в качестве горизонтальных линий (фиг.1 Б) выбирают линию 4, совпадающую с верхней границей шейного региона и соединяющую нижние края ушных раковин; линию 5, совпадающую с нижней границей шейного региона и верхней границей грудного региона и соединяющую акромиально-ключичные суставы; и линию 6 тазового пояса, соединяющую верхние ости подвздошных костей. Кроме того, при визуальном осмотре тела в сагиттальной плоскости в качестве вертикальной линии выбирают линию 7, совпадающую с вертикальной осью и проходящую через верхнюю точку контура черепа, область акромиально-ключичного сустава, дистального конца лучевой кости и наружный край голеностопного сустава, а в качестве горизонтальных линий выбирают линию 8, соединяющую наружное отверстие слухового прохода и верхний край скуловой кости; и линию 9, соединяющую нижний край лобковой кости и основание копчика. При этом нарушение перпендикулярности и параллельности линий 1-9, смещение ЦТТ, уход контрольных точек от указанных вертикальных и горизонтальных линий свидетельствует о наличии нарушений статики опорно-двигательного аппарата. Для самооценки оптимальной динамики в процессе выполнения упражнений функциональной гимнастики перед зеркалом оценивают объемы и качество типичных движений, к которым относятся движе-5 006515 ния, представленные в Таблице "Характер и оптимальные объемы типичных движений". Объемы движений должны быть близки к оптимальным значениям. Затруднения в достижении указанных объемов, а также несоответствие характеру движений говорит о нарушениях оптимальной динамики опорнодвигательного аппарата. В случаях выявления существенных отклонений от визуальных критериев, что свидетельствует о наличии серьезных функциональных нарушениях опорно-двигательного аппарата, когда требуется уточнить область и степень нарушений, используется система электронно-зональной диагностики "АМСАТ"(фиг. 2). В зависимости от характера и степени нарушений делается вывод о возможности или невозможности проводить самокоррекцию, и если такая возможность существует, то средствами функциональной гимнастики оказывается определенное воздействие на конкретные регионы тела. При использовании системы электронно-зональной диагностики "АМСАТ", как показано на фиг. 2,данные, полученные путем съема биопотенциала (10), вводятся в процессор 11 для электронной обработки биопотенциалов и формирования результатов диагностики 12 в виде индикации фантома "скелетнотопический анализ" 13 и фантома "висцеротомный анализ" 14. Анализ фантома человека, полученного в результате электронной обработки биопотенциалов, дает возможность достаточно объективно оценить функциональное состояние организма. Например, как иллюстрируется на фиг.2, фантом "скелетно-топический анализ" 13 может показать, что в данном конкретном случае в шейном отделе позвоночника в зоне С 2-С 5 имеет место предпатологическое состояние, и эта область обозначена темным цветом, кроме того, имеют место функциональные нарушения в грудном и поясничном отделах позвоночника и эти зоны обозначены серым цветом, что может соответствовать ряду вертебральных расстройств, которые вызываются, в первую очередь, нарушениями тонусносилового баланса мышц позвоночника и, как следствие, приводят к изменениям суставной и костномышечной систем, учитывая принцип целостности организма. Анализируя фантом "висцеротомный анализ" 14, можно сделать вывод, что в данном случае имеют место функциональные нарушения внутренних органов (сердце, легкие, желудок, селезенка, тонкий кишечник), которые являются следствием нарушений в соответствующих отделах позвоночника, и что в этом случае необходимо в течение двух-трех недель на фоне ежедневного выполнения функциональной гимнастики в профилактическом режиме отдельные упражнения выполнять в особом режиме: 1) из первого комплекса выполняются упражнения 2-5 части А, 10-13 части Б и 19, 20, 24 части В,количество повторений каждого упражнения 10-15 раз с задержкой в основных фазах движений на 10 секунд; 2) во втором комплексе положения 1, 2 и 3 выдерживать в течение 60 секунд; 3) в третьем комплексе упражнения 2, 3, 4 и 5 выполняются без фиксации положений, интенсивно,дыхание произвольное, количество повторений каждого упражнения 10 раз. Таблица. Характер и оптимальные объемы типичных движений-9 006515 ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 1. Способ психофизической регуляции, заключающийся в том, что а) выполняют функциональную гимнастику в виде набора заранее определенных упражнений в профилактическом режиме и осуществляют оценку оптимальной статики и динамики опорно-двигательного аппарата на основе установленных критериев; при этом оценку статики опорно-двигательного аппарата осуществляют путем анализа тела по меньшей мере в двух плоскостях - фронтальной и сагиттальной - по выбранным вертикальным и горизонтальным направлениям относительно вертикальных и горизонтальных линий, проходящих через контрольные точки определенных областей тела, и нарушения статики опорно-двигательного аппарата устанавливают по меньшей мере по одному из факторов, выбранных из группы, включающей нарушение перпендикулярности и параллельности линий, смещение центра тяжести тела, уход контрольных точек от вертикалей и горизонталей; а оценку динамики опорно-двигательного аппарата осуществляют путем анализа характера и параметров по меньшей мере одного из типичных движений, выбранных из группы, включающей типичные движения головой, шеей, плечевым поясом, верхними конечностями, туловищем, тазовым поясом и нижними конечностями, при этом нарушения оптимальной динамики опорно-двигательного аппарата устанавливают по меньшей мере по одному из факторов, выбранных из группы, включающей затруднения в достижении оптимальных параметров, нарушения согласованности в работе мышц в каждом движении, появления добавочных траекторий, не характерных для выполняемых движений относительно суставов; б) при этом, если результаты оценки оптимальной статики и динамики находятся в пределах нормы,то функциональную гимнастику продолжают выполнять систематически в профилактическом режиме; в) если обнаружены существенные отклонения от нормы, то уточняют область и степень нарушений с использованием системы электронной диагностики; г) осуществляют коррекцию нарушений опорно-двигательного аппарата путем воздействия на конкретную часть тела по меньшей мере частью из заранее определенных упражнений функциональной гимнастики в зависимости от характера и степени обнаруженных нарушений, при этом периодически осуществляют оценку оптимальной статики и динамики опорно-двигательного аппарата согласно этапу(б); д) при достижении положительных результатов коррекции, устанавливаемых в процессе оценки оптимальной статики и динамики, продолжают выполнять функциональную гимнастику в профилактическом режиме. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что на этапе (а) визуальной оценки состояния опорнодвигательного аппарата при анализе тела во фронтальной плоскости в качестве упомянутых вертикальных линий выбирают линию, проходящую вдоль вертикальной оси через верхнюю точку контура черепа,центр тяжести тела и точку в середине расстояния между стопами; линию, проходящую через точку в области большого бугорка плечевой кости, точку на латеральной стороне локтевой ямки и межфаланговый сустав средней и проксимальной фаланги указательного пальца; и линию, проходящую через точку на середине ключицы, середину надколенника и второй палец стопы; в качестве упомянутых горизонтальных линий выбирают линию, совпадающую с верхней границей шейного региона и соединяющую нижние края ушных раковин; линию, совпадающую с нижней границей шейного региона и верхней границей грудного региона и соединяющую акромиально-ключичные суставы; линию тазового пояса, соединяющую верхние ости подвздошных костей, а при осмотре тела в сагиттальной плоскости в качестве упомянутой вертикальной линии выбирают линию, совпадающую с вертикальной осью и проходящую через верхнюю точку контура черепа, область акромиально-ключичного сустава, дистального конца лучевой кости и наружный край голеностопного сустава, а в качестве упомянутых горизонтальных линий выбирают линию, соединяющую наружное отверстие слухового прохода и верхний край скуловой кости; и линию, соединяющую нижний край лобковой кости и основание копчика. 3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что на этапе (а) для оценки оптимальной динамики опорно-двигательного аппарата в качестве типичных движений выбирают наклоны головой вперед, назад, в стороны, повороты влево и вправо, наклоны шеей вперед, назад, в стороны, скручивание влево и вправо, наклоны туловищем вперед, назад, в стороны, скручивание влево и вправо, круговые движения плечевым поясом вперед и назад, подъем прямых рук вверх вентрально, дорсально, латерально, медиально, сгибание и разгибание рук в локтевых и лучезапястных суставах, пронация и супинация прямых рук, отведение и приведение кистей рук, сгибание пальцев в кулак и разгибание до максимального разведения, подъем прямых ног вентрально, дорсально, латерально, медиально, подъем бедер вентрально,сгибание ног в коленях, стоя на одной ноге при вертикальном положении другого бедра, пронация и супинация прямых ног, подошвенное разгибание и сгибание, приведение и отведение стоп, разгибание и сгибание пальцев ног. 4. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что на этапе (б) при выполнении функциональной гимнастики в профилактическом режиме осуществляют непосредственное воздействие на все звенья- 10006515 опорно-двигательного аппарата и опосредствованно на внутренние органы и другие системы тела путем выполнения упражнений подготовительной, основной и заключительной частей функциональной гимнастики. 5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что подготовительная часть функциональной гимнастики включает в себя упражнения, которые выполняют в положении стоя, при этом упомянутые упражнения подготовительной части включают в себя психическую настройку, которую выполняют в расслабленном состоянии с закрытыми глазами и с использованием вербальных фраз, глубокое полное дыхание, при выполнении которого руки поднимают и опускают вдоль вертикальной линии тела, встряхивание рук и ног, самомассаж воротниковой зоны, волосистой части головы, лица, поясничной и крестцовой областей. 6. Способ по п.4, отличающийся тем, что основная часть функциональной гимнастики включает последовательное выполнение трех комплексов упражнений определенной функциональной направленности, при этом первый комплекс включает в себяA) упражнения для шейного отдела позвоночника, мышц головы и шеи,Б) упражнения для грудного отдела позвоночника, плечевого пояса и верхних конечностей,B) упражнения для поясничного отдела позвоночника и мышц туловища и Г) упражнения для тазового пояса и нижних конечностей,представляющие собой действия, состоящие из линейных, угловых или спиралевидных движений,которые выполняют с максимальными, но не критическими амплитудами, без резких движений; осуществляют плавное сокращение и расслабление мышц, с равномерным нарастанием и снижением усилий на суставы, исключая работу мышц, которые заранее определены как исключенные из формирования того или иного движения; причем контролируют соблюдение симметрии левой и правой сторон тела в упражнениях, требующих одновременного и параллельного включения в работу и выключения из нее одноименных частей тела, и выдерживание нужной траектории для исключения появления добавочных траекторий, не характерных для выполняемого движения; второй комплекс состоит из статических упражнений, представляющих собой последовательную смену положений тела, при выполнении которых выдерживают позу при максимальном мышечном расслаблении, включая в работу только те мышцы, которые обеспечивают устойчивое равновесие и рациональное распределение нагрузки на суставы; при выдерживании каждой позы выполняют заданное количество циклов дыхания, используя неглубокое мягкое дыхание через нос; смену положений осуществляют плавными сопрягающими движениями, и при выполнении поз создают мысленное представление о соответствующем органе; третий комплекс состоит из упражнений статико-изометрического характера на основе тибетской гимнастики, включающих мягкие вращательные движения вокруг продольной оси тела, сгибание, разгибание и прогиб позвоночника, при выполнении которых следят за динамикой дыхания, не допуская задержек в моменты крайних мышечных напряжений, и используют конкретные способы вдоха и выдоха для каждого упражнения. 7. Способ по п.6, отличающийся тем, что заключительная часть функциональной гимнастики включает упражнения, которые выполняют в положении стоя, при этом упомянутые упражнения заключительной части включают в себя круговые движения руками через стороны вверх и затем, опуская руки вдоль тела, вниз для достижения сбалансированности энергообмена организма с внешней средой, и мягкое наложение ладоней на энергетические зоны тела для достижения сбалансированного распределения внутренней энергии по уровням тела и энергетическим центрам,дыхательное упражнение, выполняемое с напряжением мышц живота на выдохе через рот,психоэмоциональную настройку, включающую самооценку состояния опорно-двигательного аппарата и создание психологической установки на нормальное состояние всех систем организма. 8. Способ по любому из пп.1-7, отличающийся тем, что на этапе (в) в качестве системы электронной диагностики используют систему зональной диагностики АМСАТ (Автоматизированная медицинская система анализа функционального соответствия тела человека). 9. Способ по любому из пп.1-8, отличающийся тем, что на этапе (г) воздействие на конкретную часть тела средствами функциональной гимнастики осуществляют путем выполнения отдельных упражнений соответственно области и характеру нарушений в соответствующем заданном режиме. 10. Способ по п. 9, отличающийся тем, что упомянутые упражнения выполняют с увеличенным количеством повторений, с задержкой в основных фазах движения, с увеличенной мышечной нагрузкой, с повышенной интенсивностью. 11. Способ по любому из пп.1-10, отличающийся тем, что на этапе (г) коррекцию нарушений опорно-двигательного аппарата дополняют проведением лечебного массажа соответствующих сегментарных зон и оздоровительным плаванием.

МПК / Метки

МПК: A63B 23/00, A61B 5/103

Метки: способ, психофизической, состояния, функционального, организма, регуляции

Код ссылки

<a href="https://eas.patents.su/13-6515-sposob-psihofizicheskojj-regulyacii-funkcionalnogo-sostoyaniya-organizma.html" rel="bookmark" title="База патентов Евразийского Союза">Способ психофизической регуляции функционального состояния организма</a>

Предыдущий патент: Поворотный стол для проведения модифицированной ортостатической пробы

Следующий патент: Аппарат для регулирования температуры жидкости, а именно вина

Случайный патент: Адаптер для флакона