Интраокулярная линза

Номер патента: 18219

Опубликовано: 28.06.2013

Авторы: Шторсберг Йоахим, Лашевски Андре, Винтер Эльсбет, Гернитц Экхард, Мюллер-Лирхайм Вольфганг

Формула / Реферат

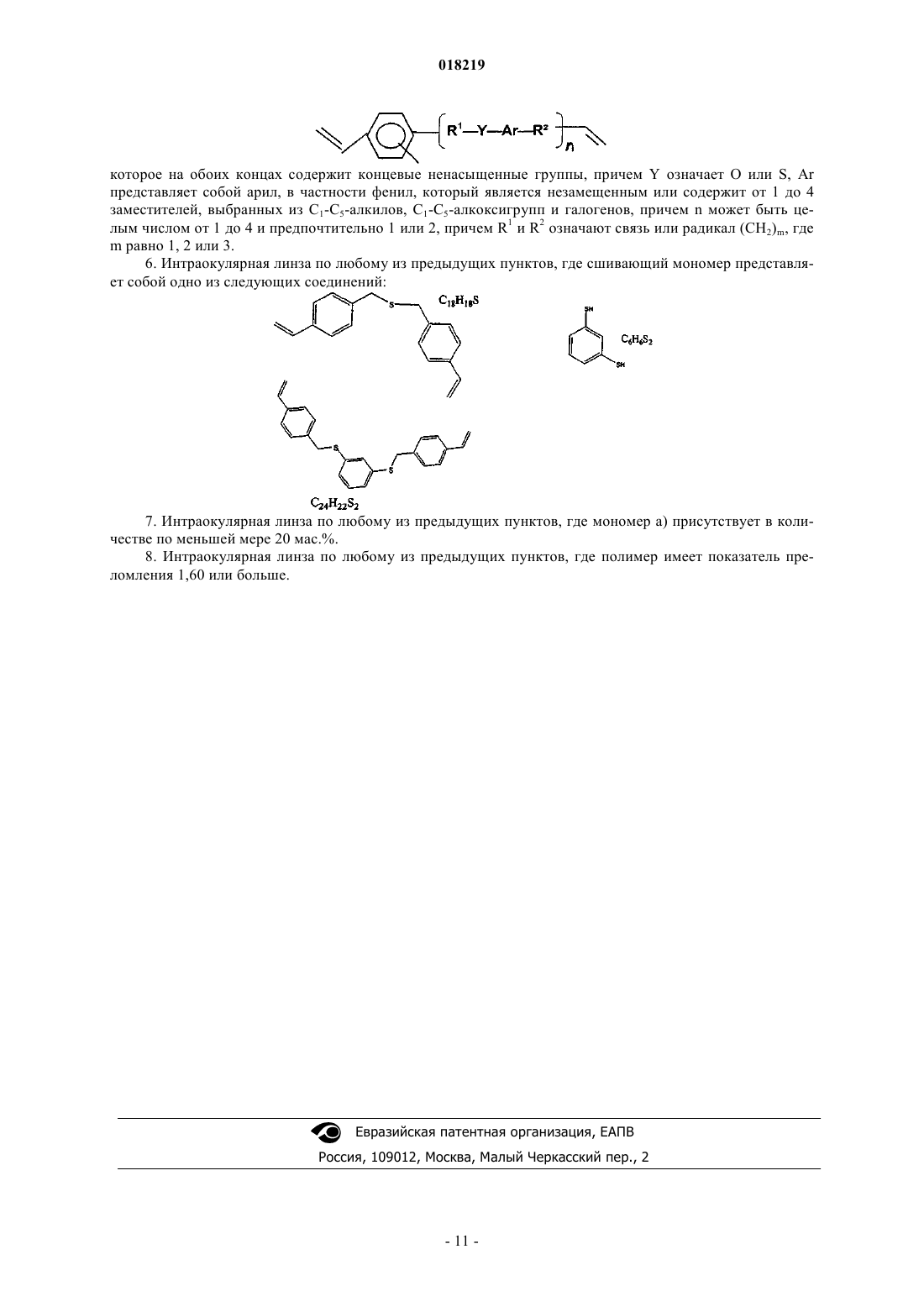

1. Интраокулярная линза для имплантации в сложенном или свернутом виде, выполненная из полимера, полученного полимеризацией по меньшей мере одного мономера

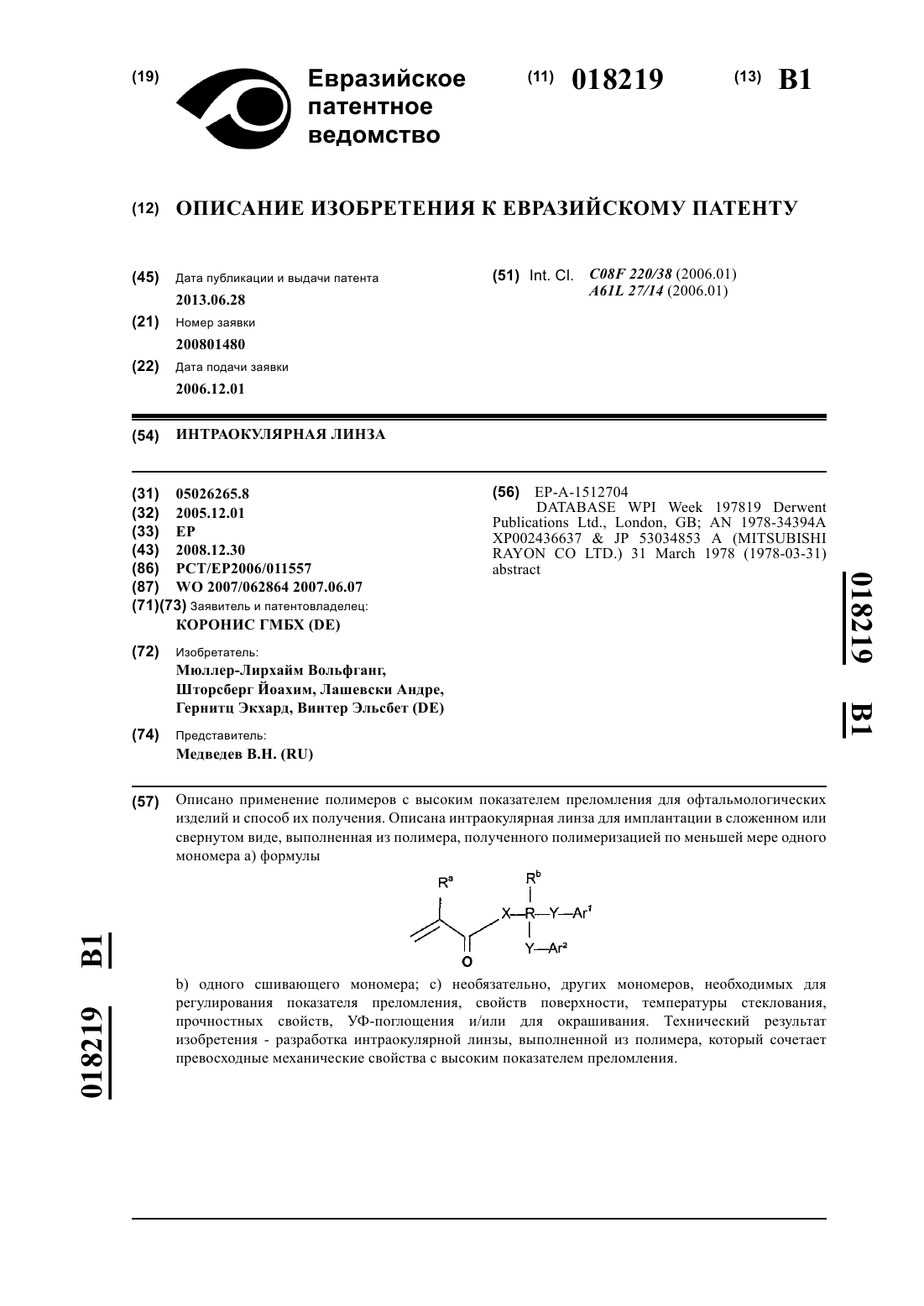

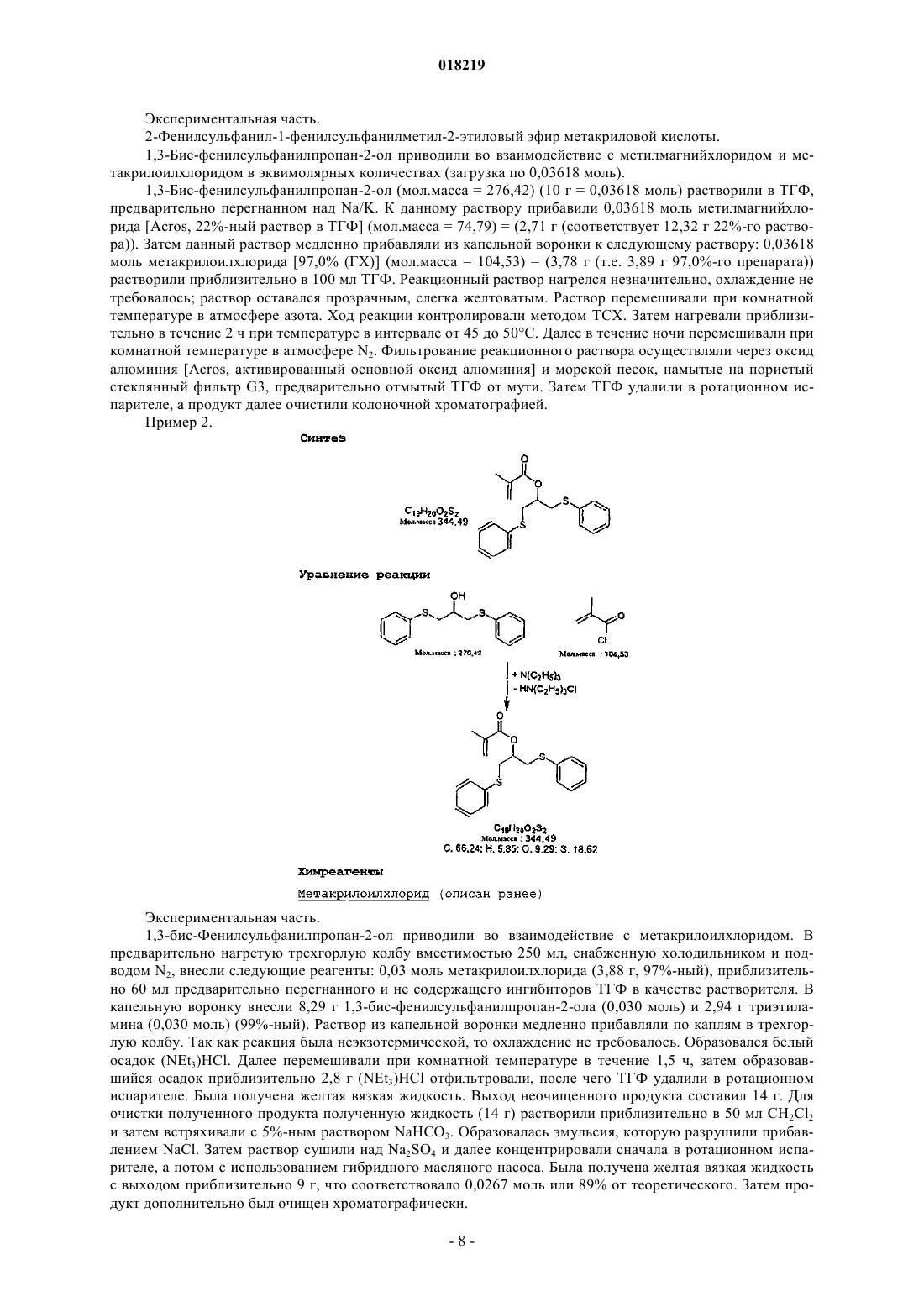

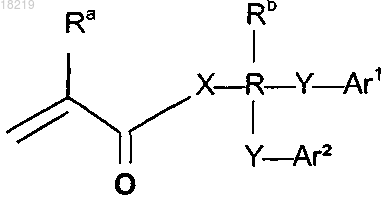

а) формулы

где X представляет собой О или NRC;

Y представляет собой О, S или NRC;

R означает линейный, разветвленный или циклический углеводородный радикал, содержащий от 1 до 6 атомов углерода;

Ra означает водород или метил;

Rb означает водород, C1-C5-алкил или Y-Ar3;

Rc означает водород, линейный, разветвленный или циклический углеводородный радикал, содержащий от 1 до 6 атомов углерода, или арил;

Ar1, Ar2 и Ar3 независимо друг от друга означают арил, связанный с Y связью или через мостик (-СН2)n, где n может быть равно 1, 2 или 3, причем арил может содержать от 1 до 4 заместителей, выбранных из C1-C5-алкилов, C1-C5-алкоксигрупп, одно- и двузамещенных аминогрупп, причем заместители аминогрупп выбраны из указанных для Rc радикалов;

b) одного сшивающего мономера;

c) необязательно, других мономеров, необходимых для регулирования показателя преломления, свойств поверхности, температуры стеклования, прочностных свойств, УФ-поглощения и/или для окрашивания.

2. Интраокулярная линза по п.1, где в мономере a) Y означает S.

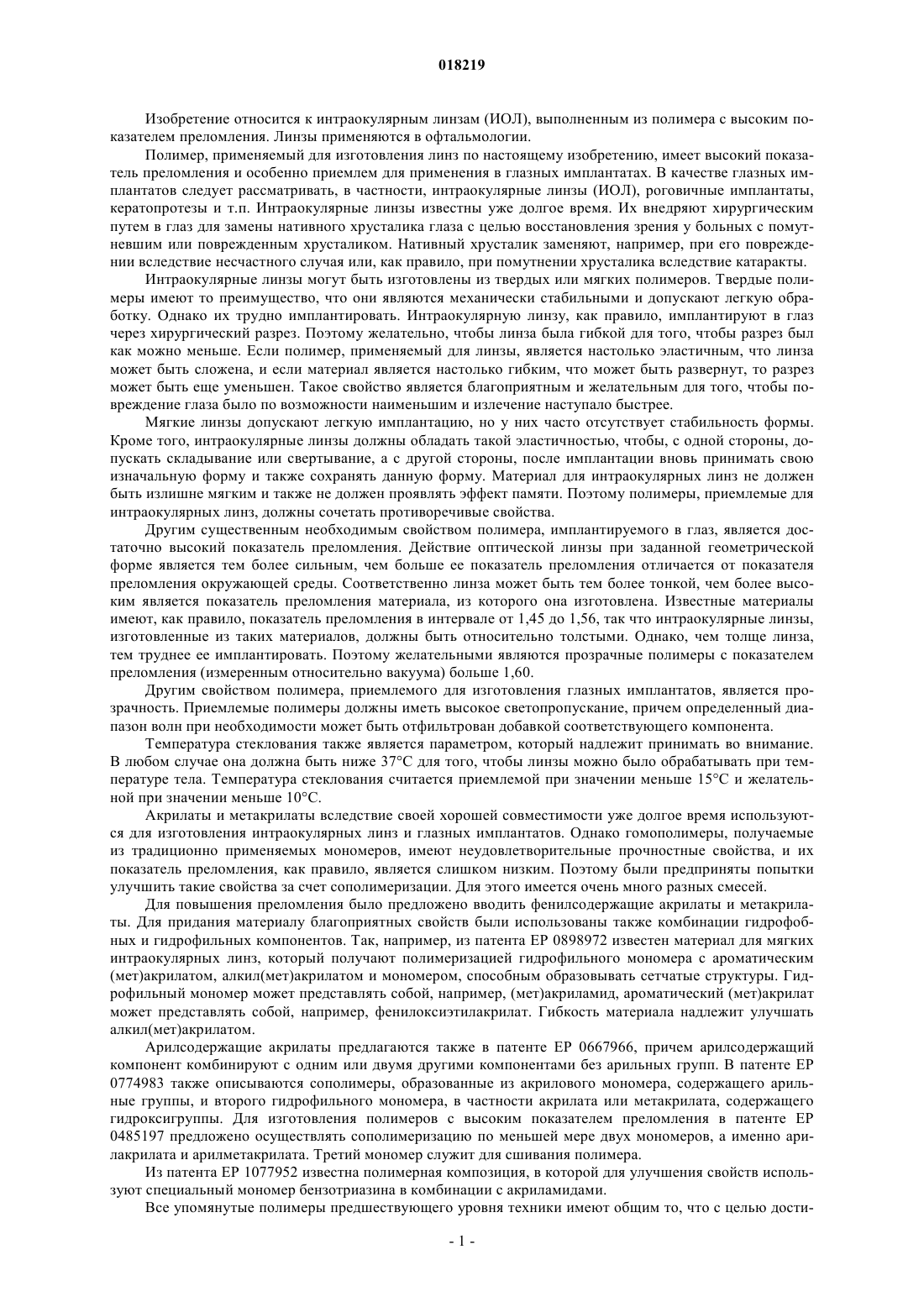

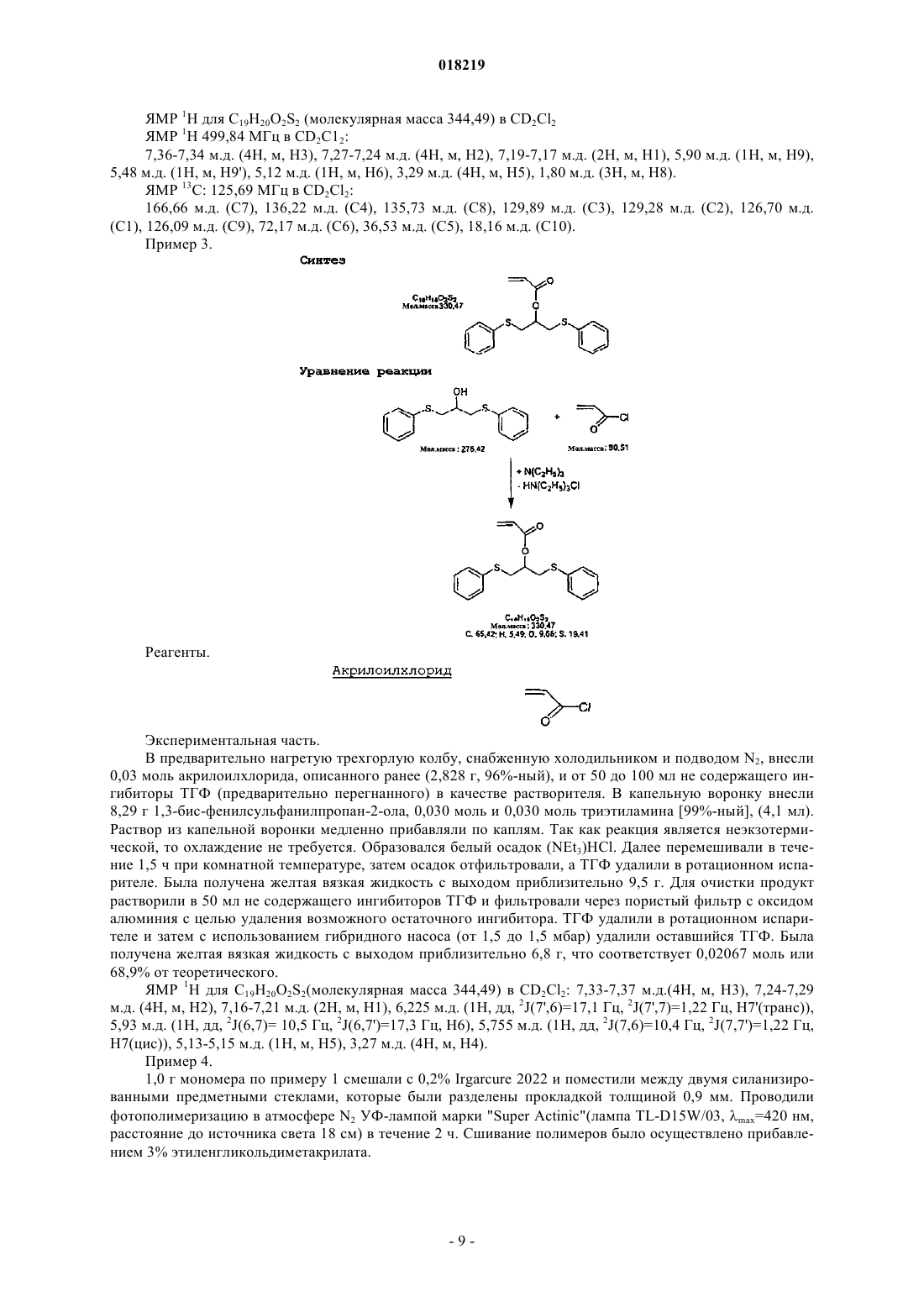

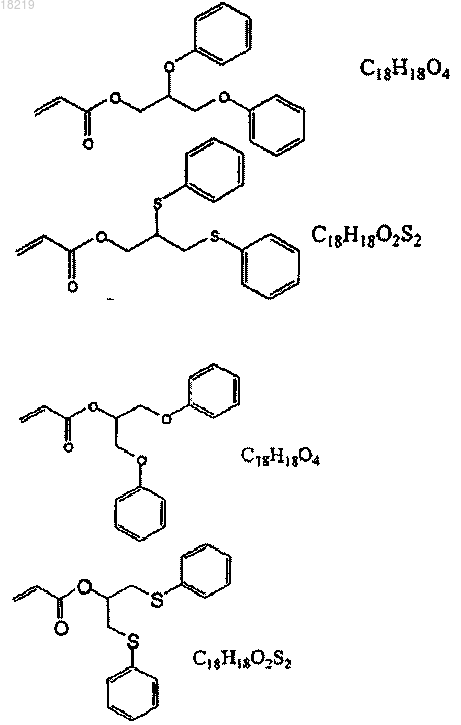

3. Интраокулярная линза по п.1 или 2, где мономер а) представляет собой одно из следующих соединений:

или их смесь.

4. Интраокулярная линза по любому из предыдущих пунктов, где мономер с) представляет собой феноксиэтилметакрилат (РОЕМА) или гидроксиэтилметакрилат (НЕМА).

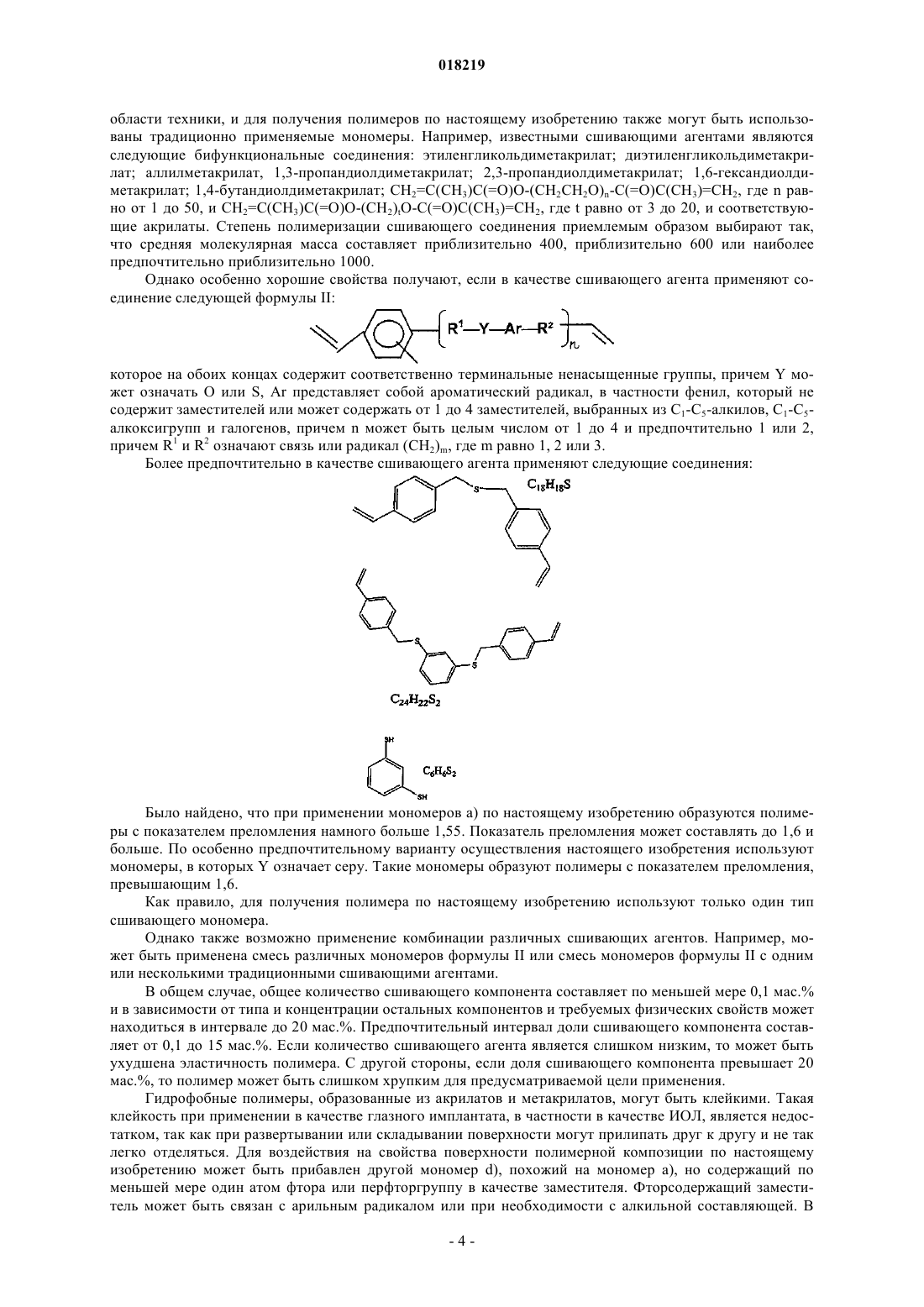

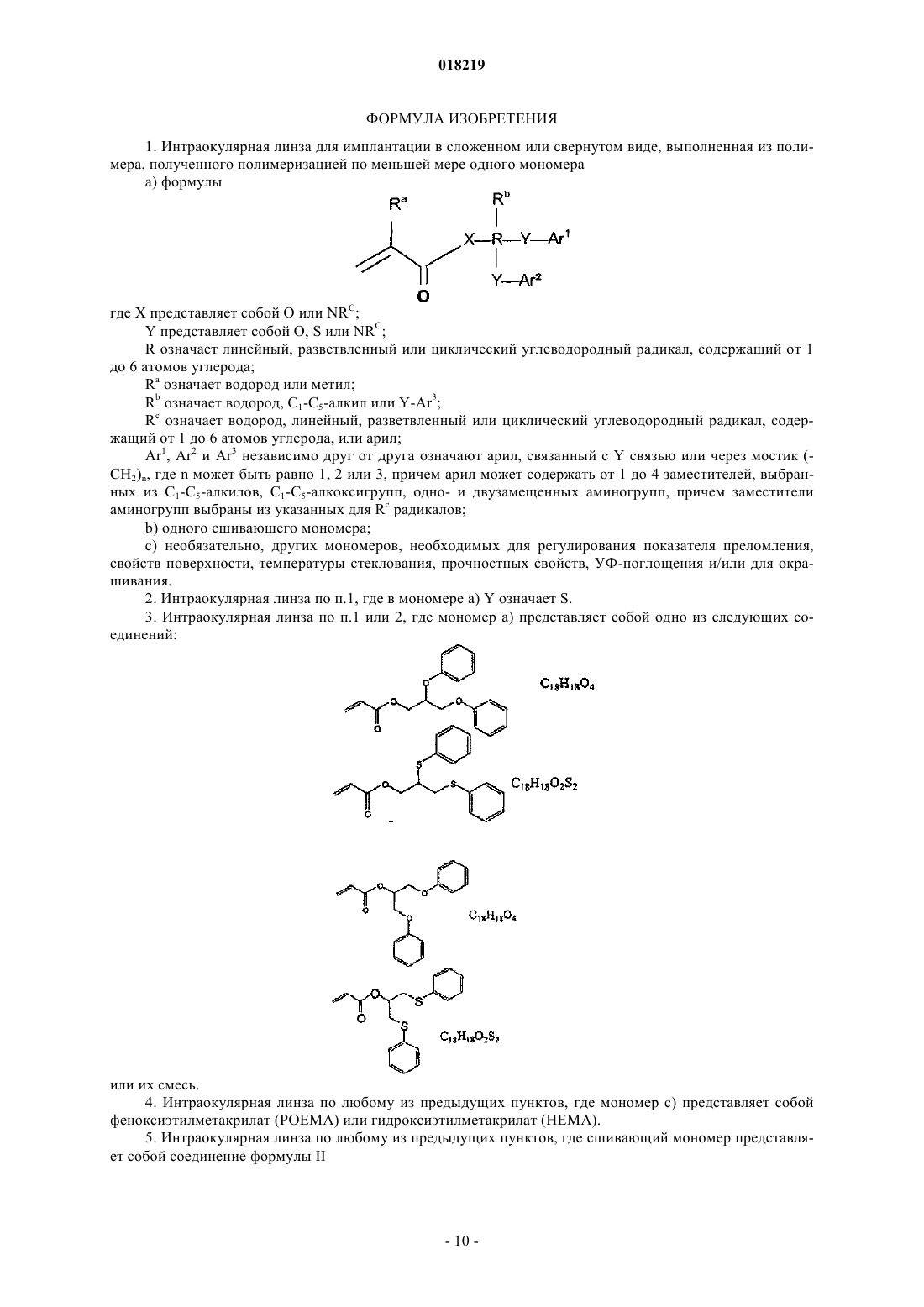

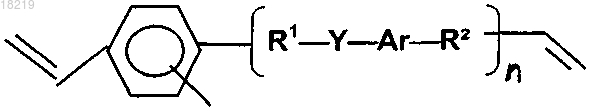

5. Интраокулярная линза по любому из предыдущих пунктов, где сшивающий мономер представляет собой соединение формулы II

которое на обоих концах содержит концевые ненасыщенные группы, причем Y означает О или S, Ar представляет собой арил, в частности фенил, который является незамещенным или содержит от 1 до 4 заместителей, выбранных из C1-С5-алкилов, С1-С5-алкоксигрупп и галогенов, причем n может быть целым числом от 1 до 4 и предпочтительно 1 или 2, причем R1 и R2 означают связь или радикал (CH2)m, где m равно 1, 2 или 3.

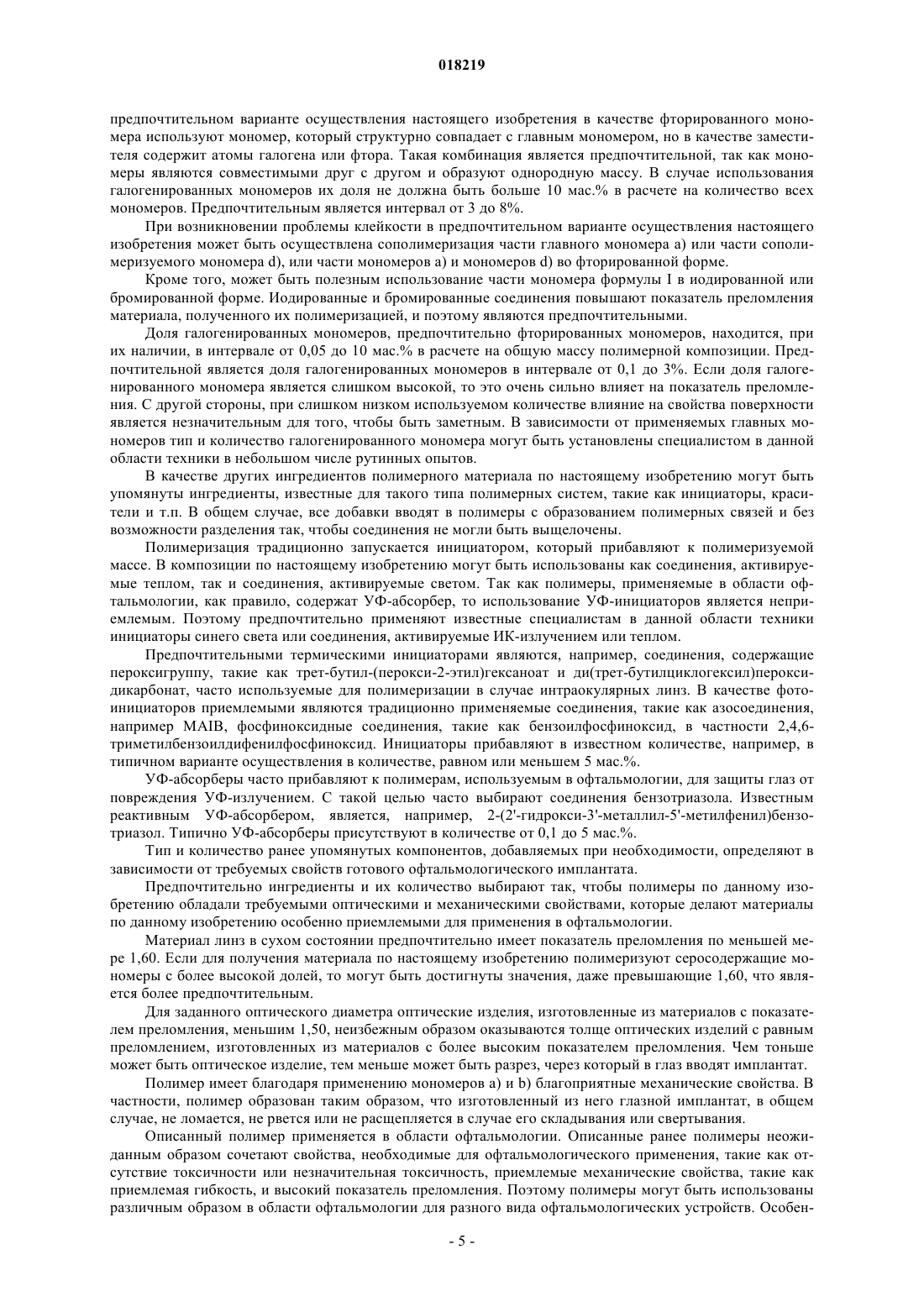

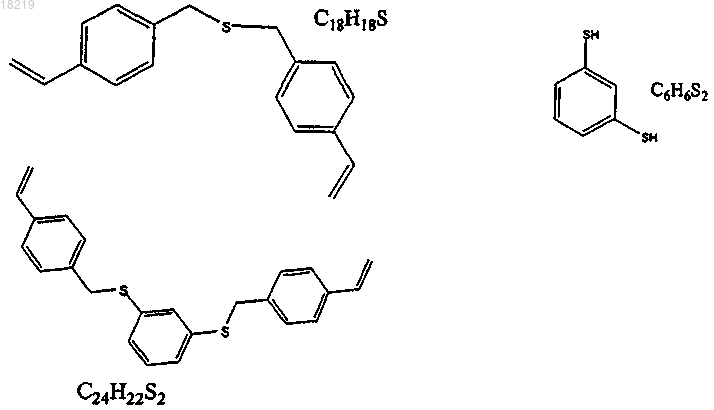

6. Интраокулярная линза по любому из предыдущих пунктов, где сшивающий мономер представляет собой одно из следующих соединений:

7. Интраокулярная линза по любому из предыдущих пунктов, где мономер а) присутствует в количестве по меньшей мере 20 мас.%.

8. Интраокулярная линза по любому из предыдущих пунктов, где полимер имеет показатель преломления 1,60 или больше.

Текст

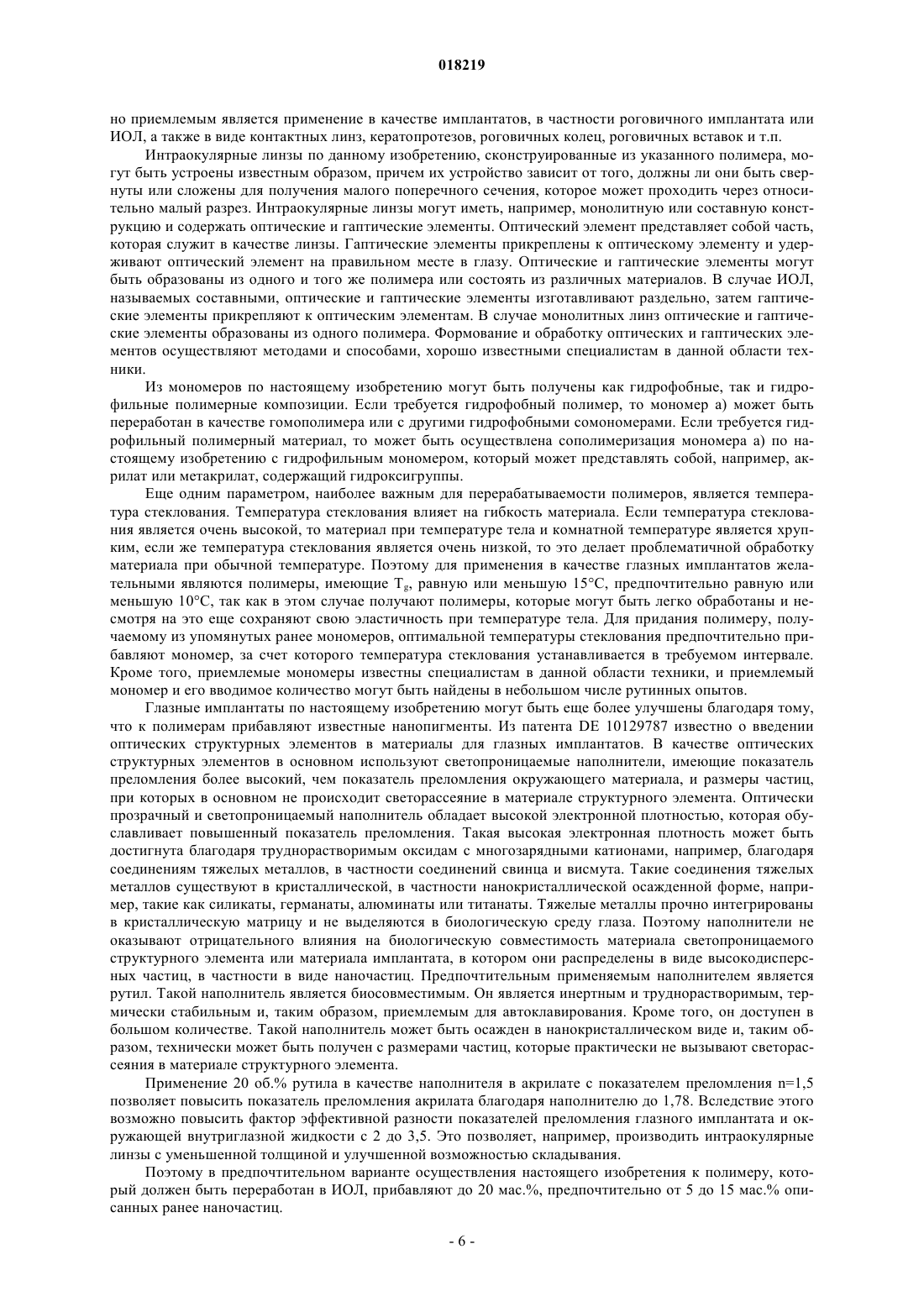

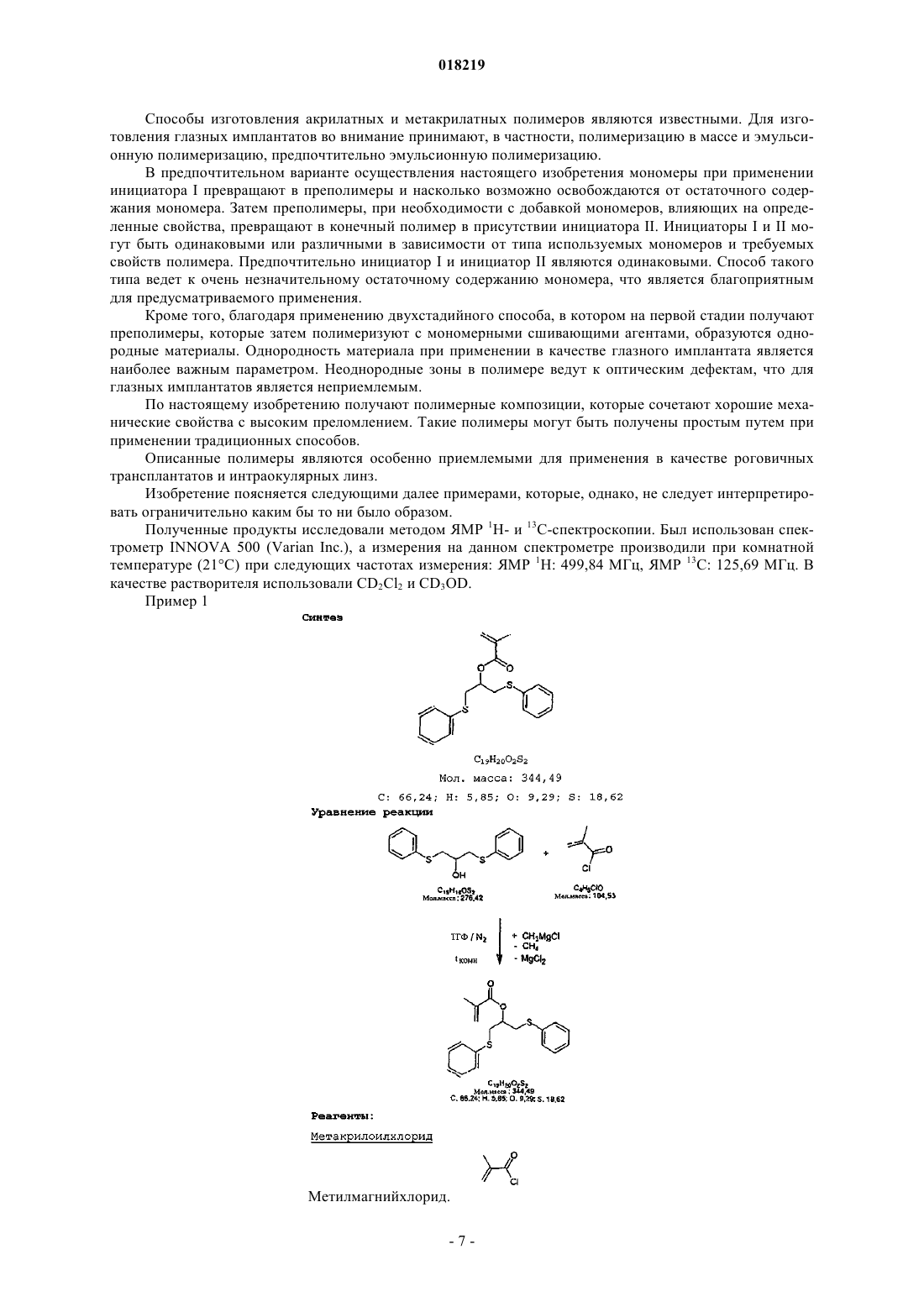

Описано применение полимеров с высоким показателем преломления для офтальмологических изделий и способ их получения. Описана интраокулярная линза для имплантации в сложенном или свернутом виде, выполненная из полимера, полученного полимеризацией по меньшей мере одного мономера а) формулыb) одного сшивающего мономера; с) необязательно, других мономеров, необходимых для регулирования показателя преломления, свойств поверхности, температуры стеклования,прочностных свойств, УФ-поглощения и/или для окрашивания. Технический результат изобретения - разработка интраокулярной линзы, выполненной из полимера, который сочетает превосходные механические свойства с высоким показателем преломления. Изобретение относится к интраокулярным линзам (ИОЛ), выполненным из полимера с высоким показателем преломления. Линзы применяются в офтальмологии. Полимер, применяемый для изготовления линз по настоящему изобретению, имеет высокий показатель преломления и особенно приемлем для применения в глазных имплантатах. В качестве глазных имплантатов следует рассматривать, в частности, интраокулярные линзы (ИОЛ), роговичные имплантаты,кератопротезы и т.п. Интраокулярные линзы известны уже долгое время. Их внедряют хирургическим путем в глаз для замены нативного хрусталика глаза с целью восстановления зрения у больных с помутневшим или поврежденным хрусталиком. Нативный хрусталик заменяют, например, при его повреждении вследствие несчастного случая или, как правило, при помутнении хрусталика вследствие катаракты. Интраокулярные линзы могут быть изготовлены из твердых или мягких полимеров. Твердые полимеры имеют то преимущество, что они являются механически стабильными и допускают легкую обработку. Однако их трудно имплантировать. Интраокулярную линзу, как правило, имплантируют в глаз через хирургический разрез. Поэтому желательно, чтобы линза была гибкой для того, чтобы разрез был как можно меньше. Если полимер, применяемый для линзы, является настолько эластичным, что линза может быть сложена, и если материал является настолько гибким, что может быть развернут, то разрез может быть еще уменьшен. Такое свойство является благоприятным и желательным для того, чтобы повреждение глаза было по возможности наименьшим и излечение наступало быстрее. Мягкие линзы допускают легкую имплантацию, но у них часто отсутствует стабильность формы. Кроме того, интраокулярные линзы должны обладать такой эластичностью, чтобы, с одной стороны, допускать складывание или свертывание, а с другой стороны, после имплантации вновь принимать свою изначальную форму и также сохранять данную форму. Материал для интраокулярных линз не должен быть излишне мягким и также не должен проявлять эффект памяти. Поэтому полимеры, приемлемые для интраокулярных линз, должны сочетать противоречивые свойства. Другим существенным необходимым свойством полимера, имплантируемого в глаз, является достаточно высокий показатель преломления. Действие оптической линзы при заданной геометрической форме является тем более сильным, чем больше ее показатель преломления отличается от показателя преломления окружающей среды. Соответственно линза может быть тем более тонкой, чем более высоким является показатель преломления материала, из которого она изготовлена. Известные материалы имеют, как правило, показатель преломления в интервале от 1,45 до 1,56, так что интраокулярные линзы,изготовленные из таких материалов, должны быть относительно толстыми. Однако, чем толще линза,тем труднее ее имплантировать. Поэтому желательными являются прозрачные полимеры с показателем преломления (измеренным относительно вакуума) больше 1,60. Другим свойством полимера, приемлемого для изготовления глазных имплантатов, является прозрачность. Приемлемые полимеры должны иметь высокое светопропускание, причем определенный диапазон волн при необходимости может быть отфильтрован добавкой соответствующего компонента. Температура стеклования также является параметром, который надлежит принимать во внимание. В любом случае она должна быть ниже 37 С для того, чтобы линзы можно было обрабатывать при температуре тела. Температура стеклования считается приемлемой при значении меньше 15 С и желательной при значении меньше 10 С. Акрилаты и метакрилаты вследствие своей хорошей совместимости уже долгое время используются для изготовления интраокулярных линз и глазных имплантатов. Однако гомополимеры, получаемые из традиционно применяемых мономеров, имеют неудовлетворительные прочностные свойства, и их показатель преломления, как правило, является слишком низким. Поэтому были предприняты попытки улучшить такие свойства за счет сополимеризации. Для этого имеется очень много разных смесей. Для повышения преломления было предложено вводить фенилсодержащие акрилаты и метакрилаты. Для придания материалу благоприятных свойств были использованы также комбинации гидрофобных и гидрофильных компонентов. Так, например, из патента ЕР 0898972 известен материал для мягких интраокулярных линз, который получают полимеризацией гидрофильного мономера с ароматическим(мет)акрилатом, алкил(мет)акрилатом и мономером, способным образовывать сетчатые структуры. Гидрофильный мономер может представлять собой, например, (мет)акриламид, ароматический (мет)акрилат может представлять собой, например, фенилоксиэтилакрилат. Гибкость материала надлежит улучшать алкил(мет)акрилатом. Арилсодержащие акрилаты предлагаются также в патенте ЕР 0667966, причем арилсодержащий компонент комбинируют с одним или двумя другими компонентами без арильных групп. В патенте ЕР 0774983 также описываются сополимеры, образованные из акрилового мономера, содержащего арильные группы, и второго гидрофильного мономера, в частности акрилата или метакрилата, содержащего гидроксигруппы. Для изготовления полимеров с высоким показателем преломления в патенте ЕР 0485197 предложено осуществлять сополимеризацию по меньшей мере двух мономеров, а именно арилакрилата и арилметакрилата. Третий мономер служит для сшивания полимера. Из патента ЕР 1077952 известна полимерная композиция, в которой для улучшения свойств используют специальный мономер бензотриазина в комбинации с акриламидами. Все упомянутые полимеры предшествующего уровня техники имеют общим то, что с целью дости-1 018219 жения оптимального сочетания показателя преломления и механических свойств они образованы по меньшей мере из трех мономеров. Ни один из известных к настоящему времени материалов не является удовлетворительным в отношении сочетания хороших механических свойств и высокого показателя преломления. Поэтому задачей данного изобретения является разработка интраокулярной линзы, выполненной из полимера, который сочетает превосходные механические свойства с высоким показателем преломления,предпочтительно превышающим 1,56. Полимер, с одной стороны, является настолько эластичным, что может быть сложен и свернут, а с другой стороны, обладает такой прочностью, что остается после имплантации в глаз механически стабильным. Кроме того, полимер является биологически приемлемым и может быть получен простым способом. По настоящему изобретению применяют полимер, который образован по меньшей мере из одного главного мономера а) формулы где X может представлять собой О или NRC;Y соответственно может представлять собой О, S или NRC;R означает линейный, разветвленный или циклический углеводородный радикал, содержащий от 1 до 6 атомов углерода;Ra означает водород или метил;Rc означает водород, линейный, разветвленный или циклический углеводородный радикал, содержащий от 1 до 6 атомов углерода, или арил;Ar1, Ar2 и Ar3 независимо друг от друга соответственно означают арил, связанный с Y связью или через мостик (-СН 2)n, где n может быть равно 0, 1, 2 или 3, причем арил может содержать от 1 до 4 заместителей, выбранных из C1-C5-алкилов, С 1-С 5-алкоксигрупп, одно- и двузамещенных аминогрупп, причем заместители могут быть выбраны из описанных ранее радикалов Rc;c) в случае необходимости, других мономеров, необходимых для регулирования показателя преломления, свойств поверхности, температуры стеклования, прочностных свойств, УФ-поглощения или для окрашивания; причем главный мономер а) содержится в количестве по меньшей мере 20 мас.%, предпочтительно по меньшей мере 40 мас.%, более предпочтительно по меньшей мере 60 мас.%. Предпочтительно в качестве мономера а) используют соединения, в которых Ar соответственно означает фенил, который содержит 0,1 или два заместителя, выбранных из алкилов и алкоксигрупп. Более предпочтительно в качестве мономеров используют следующие соединения: Неожиданно было установлено, что указанный полимер является особенно приемлемым для применения в офтальмологии, так как он объединяет полезные свойства в таком сочетании, которое до настоящего времени отсутствовало. Материал по настоящему изобретению имеет очень высокий показатель преломления, который позволяет изготовлять глазные имплантаты с очень тонким поперечным сечением, удовлетворяющие оптическим требованиям. Кроме того, из полимеров по настоящему изобретению могут быть изготовлены интраокулярные линзы, имеющие превосходные механические свойства, так что интраокулярные линзы могут быть имплантированы очень щадящим способом. Полимеры являются приемлемыми также для других офтальмологических устройств, таких как контактные линзы, кератопротезы, роговичные кольца или вставки. Комбинация мономеров позволяет хорошо регулировать соответствующие оптимальные свойства. Полимерный материал по настоящему изобретению образован из упомянутых ранее мономеров а),b) и при необходимости с). Сшивающий мономер - мономер b) - должен использоваться обязательно с целью достижения устойчивости формы. Полимер в основном образуется из компонента а) в качестве главного мономера, причем по меньшей мере 20 мас.%, предпочтительно по меньшей мере 40 мас.% и более предпочтительно по меньшей мере 60 мас.%, количества мономеров составляет мономер а). Остаток составляет, как правило, меньшая доля других мономеров, способствующих специальным свойствам. В предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения, в котором полимер обозначен как "гомополимер", полимерный материал состоит в основном из мономера а), причем мономер b),как показано ранее, используют для сшивания. Под гомополимером в данном случае понимают полимерный материал, в котором мономер а) составляет существенную часть, т.е. больше 85%, более предпочтительно больше 90% количества мономеров. По другому предпочтительному варианту осуществления полимер образуется из мономерного компонента а), сшивающего агента b) и при необходимости иного мономера с), а также части дополнительного мономера d), который сополимеризуют с целью достижения особых свойств. Применяемый для сополимеризации дополнительный мономер d) заменяет часть мономера а) и должен быть совместим с соединениями, применяемыми в качестве мономеров а) и b). В одном из вариантов осуществления дополнительно введенный мономер d) представляет собой мономер со структурой, представленной формулойI, в которой арильные радикалы замещены, по меньшей мере, частично галогенами, в частности атомами фтора, иода или брома. Оставшуюся часть материала составляет сшивающий агент и при необходимости один или несколько дополнительных компонентов, выбранных из группы, которую составляют соединения, поглощающие УФ-излучение, соединения, поглощающие синий свет, красители, компоненты, изменяющие определенные свойства и т.п. Для сополимеризации также могут быть использованы другие мономеры, традиционно применяемые для материалов глазных имплантатов. Подобные примеры приводятся в упомянутых литературных источниках. Таким образом, в данном изобретении предлагается интраокулярные линзы, полученные из полимера, который является приемлемым в качестве складываемого материала для ИОЛ и в одном из вариантов осуществления может быть полимеризован так, что в основном используются только два мономера мономер а) и сшивающий агент b). При этом уменьшаются или устраняются проблемы, такие как физическая/химическая неоднородность. Таким образом, полимерная композиция по настоящему изобретению в одном из вариантов осуществления может представлять собой гомополимер, который образован в основном только мономером а) и сшит мономером b). Однако полимерная композиция по настоящему изобретению может быть образована также, наряду со сшивающим мономером, из других мономеров. В любом случае требуется сшивающий мономер, который сополимеризуют с мономером а) и при необходимости с другими мономерами. Под сополимерами в настоящем изобретении понимают также материалы, которые были получены полимеризацией двух различных мономеров по настоящему изобретению и по меньшей мере одного сшивающего агента или по меньшей мере одного мономера по настоящему изобретению, одного сшивающего агента и по меньшей мере одного иного мономера. Полимеры, применяемые по настоящему изобретению, могут представлять собой как статистические полимеры, так и блок-сополимеры, причем блоки из мономеров по настоящему изобретению и блоки из других мономеров могут обеспечивать благоприятные свойства. В качестве сшивающих мономеров используют соединения, содержащие по меньшей мере две функциональные группы, способные к образованию связей. Например, приемлемыми функциональными группами являются винильные, акрилатные, метакрилатные, гидроксильные и тиольные группы. Приемлемыми сшивающими соединениями являются дивинилбензол, дитиорезорцин, метакрилат бисфенола А. В качестве сшивающих мономеров по настоящему изобретению могут быть использованы известные соединения, в том числе любое ненасыщенное соединение с терминальной двойной связью, содержащее больше одной ненасыщенной группы. Приемлемые сшивающие агенты известны специалистам в данной области техники, и для получения полимеров по настоящему изобретению также могут быть использованы традиционно применяемые мономеры. Например, известными сшивающими агентами являются следующие бифункциональные соединения: этиленгликольдиметакрилат; диэтиленгликольдиметакрилат; аллилметакрилат, 1,3-пропандиолдиметакрилат; 2,3-пропандиолдиметакрилат; 1,6-гександиолдиметакрилат; 1,4-бутандиолдиметакрилат; СН 2=С(СН 3)С(=О)О-(СН 2 СН 2 О)n-С(=О)С(СН 3)=СН 2, где n равно от 1 до 50, и СН 2=С(СН 3)С(=О)О-(CH2)tO-C(=O)C(CH3)=CH2, где t равно от 3 до 20, и соответствующие акрилаты. Степень полимеризации сшивающего соединения приемлемым образом выбирают так,что средняя молекулярная масса составляет приблизительно 400, приблизительно 600 или наиболее предпочтительно приблизительно 1000. Однако особенно хорошие свойства получают, если в качестве сшивающего агента применяют соединение следующей формулы II: которое на обоих концах содержит соответственно терминальные ненасыщенные группы, причем Y может означать О или S, Ar представляет собой ароматический радикал, в частности фенил, который не содержит заместителей или может содержать от 1 до 4 заместителей, выбранных из C1-C5-алкилов, С 1-С 5 алкоксигрупп и галогенов, причем n может быть целым числом от 1 до 4 и предпочтительно 1 или 2,причем R1 и R2 означают связь или радикал (СН 2)m, где m равно 1, 2 или 3. Более предпочтительно в качестве сшивающего агента применяют следующие соединения: Было найдено, что при применении мономеров а) по настоящему изобретению образуются полимеры с показателем преломления намного больше 1,55. Показатель преломления может составлять до 1,6 и больше. По особенно предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения используют мономеры, в которых Y означает серу. Такие мономеры образуют полимеры с показателем преломления,превышающим 1,6. Как правило, для получения полимера по настоящему изобретению используют только один тип сшивающего мономера. Однако также возможно применение комбинации различных сшивающих агентов. Например, может быть применена смесь различных мономеров формулы II или смесь мономеров формулы II с одним или несколькими традиционными сшивающими агентами. В общем случае, общее количество сшивающего компонента составляет по меньшей мере 0,1 мас.% и в зависимости от типа и концентрации остальных компонентов и требуемых физических свойств может находиться в интервале до 20 мас.%. Предпочтительный интервал доли сшивающего компонента составляет от 0,1 до 15 мас.%. Если количество сшивающего агента является слишком низким, то может быть ухудшена эластичность полимера. С другой стороны, если доля сшивающего компонента превышает 20 мас.%, то полимер может быть слишком хрупким для предусматриваемой цели применения. Гидрофобные полимеры, образованные из акрилатов и метакрилатов, могут быть клейкими. Такая клейкость при применении в качестве глазного имплантата, в частности в качестве ИОЛ, является недостатком, так как при развертывании или складывании поверхности могут прилипать друг к другу и не так легко отделяться. Для воздействия на свойства поверхности полимерной композиции по настоящему изобретению может быть прибавлен другой мономер d), похожий на мономер а), но содержащий по меньшей мере один атом фтора или перфторгруппу в качестве заместителя. Фторсодержащий заместитель может быть связан с арильным радикалом или при необходимости с алкильной составляющей. В предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения в качестве фторированного мономера используют мономер, который структурно совпадает с главным мономером, но в качестве заместителя содержит атомы галогена или фтора. Такая комбинация является предпочтительной, так как мономеры являются совместимыми друг с другом и образуют однородную массу. В случае использования галогенированных мономеров их доля не должна быть больше 10 мас.% в расчете на количество всех мономеров. Предпочтительным является интервал от 3 до 8%. При возникновении проблемы клейкости в предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения может быть осуществлена сополимеризация части главного мономера а) или части сополимеризуемого мономера d), или части мономеров а) и мономеров d) во фторированной форме. Кроме того, может быть полезным использование части мономера формулы I в иодированной или бромированной форме. Иодированные и бромированные соединения повышают показатель преломления материала, полученного их полимеризацией, и поэтому являются предпочтительными. Доля галогенированных мономеров, предпочтительно фторированных мономеров, находится, при их наличии, в интервале от 0,05 до 10 мас.% в расчете на общую массу полимерной композиции. Предпочтительной является доля галогенированных мономеров в интервале от 0,1 до 3%. Если доля галогенированного мономера является слишком высокой, то это очень сильно влияет на показатель преломления. С другой стороны, при слишком низком используемом количестве влияние на свойства поверхности является незначительным для того, чтобы быть заметным. В зависимости от применяемых главных мономеров тип и количество галогенированного мономера могут быть установлены специалистом в данной области техники в небольшом числе рутинных опытов. В качестве других ингредиентов полимерного материала по настоящему изобретению могут быть упомянуты ингредиенты, известные для такого типа полимерных систем, такие как инициаторы, красители и т.п. В общем случае, все добавки вводят в полимеры с образованием полимерных связей и без возможности разделения так, чтобы соединения не могли быть выщелочены. Полимеризация традиционно запускается инициатором, который прибавляют к полимеризуемой массе. В композиции по настоящему изобретению могут быть использованы как соединения, активируемые теплом, так и соединения, активируемые светом. Так как полимеры, применяемые в области офтальмологии, как правило, содержат УФ-абсорбер, то использование УФ-инициаторов является неприемлемым. Поэтому предпочтительно применяют известные специалистам в данной области техники инициаторы синего света или соединения, активируемые ИК-излучением или теплом. Предпочтительными термическими инициаторами являются, например, соединения, содержащие пероксигруппу, такие как трет-бутил-(перокси-2-этил)гексаноат и ди(трет-бутилциклогексил)пероксидикарбонат, часто используемые для полимеризации в случае интраокулярных линз. В качестве фотоинициаторов приемлемыми являются традиционно применяемые соединения, такие как азосоединения,например MAIB, фосфиноксидные соединения, такие как бензоилфосфиноксид, в частности 2,4,6 триметилбензоилдифенилфосфиноксид. Инициаторы прибавляют в известном количестве, например, в типичном варианте осуществления в количестве, равном или меньшем 5 мас.%. УФ-абсорберы часто прибавляют к полимерам, используемым в офтальмологии, для защиты глаз от повреждения УФ-излучением. С такой целью часто выбирают соединения бензотриазола. Известным реактивным УФ-абсорбером, является, например, 2-(2'-гидрокси-3'-металлил-5'-метилфенил)бензотриазол. Типично УФ-абсорберы присутствуют в количестве от 0,1 до 5 мас.%. Тип и количество ранее упомянутых компонентов, добавляемых при необходимости, определяют в зависимости от требуемых свойств готового офтальмологического имплантата. Предпочтительно ингредиенты и их количество выбирают так, чтобы полимеры по данному изобретению обладали требуемыми оптическими и механическими свойствами, которые делают материалы по данному изобретению особенно приемлемыми для применения в офтальмологии. Материал линз в сухом состоянии предпочтительно имеет показатель преломления по меньшей мере 1,60. Если для получения материала по настоящему изобретению полимеризуют серосодержащие мономеры с более высокой долей, то могут быть достигнуты значения, даже превышающие 1,60, что является более предпочтительным. Для заданного оптического диаметра оптические изделия, изготовленные из материалов с показателем преломления, меньшим 1,50, неизбежным образом оказываются толще оптических изделий с равным преломлением, изготовленных из материалов с более высоким показателем преломления. Чем тоньше может быть оптическое изделие, тем меньше может быть разрез, через который в глаз вводят имплантат. Полимер имеет благодаря применению мономеров а) и b) благоприятные механические свойства. В частности, полимер образован таким образом, что изготовленный из него глазной имплантат, в общем случае, не ломается, не рвется или не расщепляется в случае его складывания или свертывания. Описанный полимер применяется в области офтальмологии. Описанные ранее полимеры неожиданным образом сочетают свойства, необходимые для офтальмологического применения, такие как отсутствие токсичности или незначительная токсичность, приемлемые механические свойства, такие как приемлемая гибкость, и высокий показатель преломления. Поэтому полимеры могут быть использованы различным образом в области офтальмологии для разного вида офтальмологических устройств. Особен-5 018219 но приемлемым является применение в качестве имплантатов, в частности роговичного имплантата или ИОЛ, а также в виде контактных линз, кератопротезов, роговичных колец, роговичных вставок и т.п. Интраокулярные линзы по данному изобретению, сконструированные из указанного полимера, могут быть устроены известным образом, причем их устройство зависит от того, должны ли они быть свернуты или сложены для получения малого поперечного сечения, которое может проходить через относительно малый разрез. Интраокулярные линзы могут иметь, например, монолитную или составную конструкцию и содержать оптические и гаптические элементы. Оптический элемент представляет собой часть,которая служит в качестве линзы. Гаптические элементы прикреплены к оптическому элементу и удерживают оптический элемент на правильном месте в глазу. Оптические и гаптические элементы могут быть образованы из одного и того же полимера или состоять из различных материалов. В случае ИОЛ,называемых составными, оптические и гаптические элементы изготавливают раздельно, затем гаптические элементы прикрепляют к оптическим элементам. В случае монолитных линз оптические и гаптические элементы образованы из одного полимера. Формование и обработку оптических и гаптических элементов осуществляют методами и способами, хорошо известными специалистам в данной области техники. Из мономеров по настоящему изобретению могут быть получены как гидрофобные, так и гидрофильные полимерные композиции. Если требуется гидрофобный полимер, то мономер а) может быть переработан в качестве гомополимера или с другими гидрофобными сомономерами. Если требуется гидрофильный полимерный материал, то может быть осуществлена сополимеризация мономера а) по настоящему изобретению с гидрофильным мономером, который может представлять собой, например, акрилат или метакрилат, содержащий гидроксигруппы. Еще одним параметром, наиболее важным для перерабатываемости полимеров, является температура стеклования. Температура стеклования влияет на гибкость материала. Если температура стеклования является очень высокой, то материал при температуре тела и комнатной температуре является хрупким, если же температура стеклования является очень низкой, то это делает проблематичной обработку материала при обычной температуре. Поэтому для применения в качестве глазных имплантатов желательными являются полимеры, имеющие Tg, равную или меньшую 15 С, предпочтительно равную или меньшую 10 С, так как в этом случае получают полимеры, которые могут быть легко обработаны и несмотря на это еще сохраняют свою эластичность при температуре тела. Для придания полимеру, получаемому из упомянутых ранее мономеров, оптимальной температуры стеклования предпочтительно прибавляют мономер, за счет которого температура стеклования устанавливается в требуемом интервале. Кроме того, приемлемые мономеры известны специалистам в данной области техники, и приемлемый мономер и его вводимое количество могут быть найдены в небольшом числе рутинных опытов. Глазные имплантаты по настоящему изобретению могут быть еще более улучшены благодаря тому,что к полимерам прибавляют известные нанопигменты. Из патента DE 10129787 известно о введении оптических структурных элементов в материалы для глазных имплантатов. В качестве оптических структурных элементов в основном используют светопроницаемые наполнители, имеющие показатель преломления более высокий, чем показатель преломления окружающего материала, и размеры частиц,при которых в основном не происходит светорассеяние в материале структурного элемента. Оптически прозрачный и светопроницаемый наполнитель обладает высокой электронной плотностью, которая обуславливает повышенный показатель преломления. Такая высокая электронная плотность может быть достигнута благодаря труднорастворимым оксидам с многозарядными катионами, например, благодаря соединениям тяжелых металлов, в частности соединений свинца и висмута. Такие соединения тяжелых металлов существуют в кристаллической, в частности нанокристаллической осажденной форме, например, такие как силикаты, германаты, алюминаты или титанаты. Тяжелые металлы прочно интегрированы в кристаллическую матрицу и не выделяются в биологическую среду глаза. Поэтому наполнители не оказывают отрицательного влияния на биологическую совместимость материала светопроницаемого структурного элемента или материала имплантата, в котором они распределены в виде высокодисперсных частиц, в частности в виде наночастиц. Предпочтительным применяемым наполнителем является рутил. Такой наполнитель является биосовместимым. Он является инертным и труднорастворимым, термически стабильным и, таким образом, приемлемым для автоклавирования. Кроме того, он доступен в большом количестве. Такой наполнитель может быть осажден в нанокристаллическом виде и, таким образом, технически может быть получен с размерами частиц, которые практически не вызывают светорассеяния в материале структурного элемента. Применение 20 об.% рутила в качестве наполнителя в акрилате с показателем преломления n=1,5 позволяет повысить показатель преломления акрилата благодаря наполнителю до 1,78. Вследствие этого возможно повысить фактор эффективной разности показателей преломления глазного имплантата и окружающей внутриглазной жидкости с 2 до 3,5. Это позволяет, например, производить интраокулярные линзы с уменьшенной толщиной и улучшенной возможностью складывания. Поэтому в предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения к полимеру, который должен быть переработан в ИОЛ, прибавляют до 20 мас.%, предпочтительно от 5 до 15 мас.% описанных ранее наночастиц. Способы изготовления акрилатных и метакрилатных полимеров являются известными. Для изготовления глазных имплантатов во внимание принимают, в частности, полимеризацию в массе и эмульсионную полимеризацию, предпочтительно эмульсионную полимеризацию. В предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения мономеры при применении инициатора I превращают в преполимеры и насколько возможно освобождаются от остаточного содержания мономера. Затем преполимеры, при необходимости с добавкой мономеров, влияющих на определенные свойства, превращают в конечный полимер в присутствии инициатора II. Инициаторы I и II могут быть одинаковыми или различными в зависимости от типа используемых мономеров и требуемых свойств полимера. Предпочтительно инициатор I и инициатор II являются одинаковыми. Способ такого типа ведет к очень незначительному остаточному содержанию мономера, что является благоприятным для предусматриваемого применения. Кроме того, благодаря применению двухстадийного способа, в котором на первой стадии получают преполимеры, которые затем полимеризуют с мономерными сшивающими агентами, образуются однородные материалы. Однородность материала при применении в качестве глазного имплантата является наиболее важным параметром. Неоднородные зоны в полимере ведут к оптическим дефектам, что для глазных имплантатов является неприемлемым. По настоящему изобретению получают полимерные композиции, которые сочетают хорошие механические свойства с высоким преломлением. Такие полимеры могут быть получены простым путем при применении традиционных способов. Описанные полимеры являются особенно приемлемыми для применения в качестве роговичных трансплантатов и интраокулярных линз. Изобретение поясняется следующими далее примерами, которые, однако, не следует интерпретировать ограничительно каким бы то ни было образом. Полученные продукты исследовали методом ЯМР 1 Н- и 13 С-спектроскопии. Был использован спектрометр INNOVA 500 (Varian Inc.), а измерения на данном спектрометре производили при комнатной температуре (21 С) при следующих частотах измерения: ЯМР 1 Н: 499,84 МГц, ЯМР 13 С: 125,69 МГц. В качестве растворителя использовали CD2Cl2 и CD3OD. Пример 1 Экспериментальная часть. 2-Фенилсульфанил-1-фенилсульфанилметил-2-этиловый эфир метакриловой кислоты. 1,3-Бис-фенилсульфанилпропан-2-ол приводили во взаимодействие с метилмагнийхлоридом и метакрилоилхлоридом в эквимолярных количествах (загрузка по 0,03618 моль). 1,3-Бис-фенилсульфанилпропан-2-ол (мол.масса = 276,42) (10 г = 0,03618 моль) растворили в ТГФ,предварительно перегнанном над Na/K. К данному раствору прибавили 0,03618 моль метилмагнийхлорида [Acros, 22%-ный раствор в ТГФ] (мол.масса = 74,79) = (2,71 г (соответствует 12,32 г 22%-го раствора. Затем данный раствор медленно прибавляли из капельной воронки к следующему раствору: 0,03618 моль метакрилоилхлорида [97,0% (ГХ)] (мол.масса = 104,53) = (3,78 г (т.е. 3,89 г 97,0%-го препарата растворили приблизительно в 100 мл ТГФ. Реакционный раствор нагрелся незначительно, охлаждение не требовалось; раствор оставался прозрачным, слегка желтоватым. Раствор перемешивали при комнатной температуре в атмосфере азота. Ход реакции контролировали методом ТСХ. Затем нагревали приблизительно в течение 2 ч при температуре в интервале от 45 до 50 С. Далее в течение ночи перемешивали при комнатной температуре в атмосфере N2. Фильтрование реакционного раствора осуществляли через оксид алюминия [Acros, активированный основной оксид алюминия] и морской песок, намытые на пористый стеклянный фильтр G3, предварительно отмытый ТГФ от мути. Затем ТГФ удалили в ротационном испарителе, а продукт далее очистили колоночной хроматографией. Пример 2. Экспериментальная часть. 1,3-бис-Фенилсульфанилпропан-2-ол приводили во взаимодействие с метакрилоилхлоридом. В предварительно нагретую трехгорлую колбу вместимостью 250 мл, снабженную холодильником и подводом N2, внесли следующие реагенты: 0,03 моль метакрилоилхлорида (3,88 г, 97%-ный), приблизительно 60 мл предварительно перегнанного и не содержащего ингибиторов ТГФ в качестве растворителя. В капельную воронку внесли 8,29 г 1,3-бис-фенилсульфанилпропан-2-ола (0,030 моль) и 2,94 г триэтиламина (0,030 моль) (99%-ный). Раствор из капельной воронки медленно прибавляли по каплям в трехгорлую колбу. Так как реакция была неэкзотермической, то охлаждение не требовалось. Образовался белый осадок (NEt3)HCl. Далее перемешивали при комнатной температуре в течение 1,5 ч, затем образовавшийся осадок приблизительно 2,8 г (NEt3)HCl отфильтровали, после чего ТГФ удалили в ротационном испарителе. Была получена желтая вязкая жидкость. Выход неочищенного продукта составил 14 г. Для очистки полученного продукта полученную жидкость (14 г) растворили приблизительно в 50 мл CH2Cl2 и затем встряхивали с 5%-ным раствором NaHCO3. Образовалась эмульсия, которую разрушили прибавлением NaCl. Затем раствор сушили над Na2SO4 и далее концентрировали сначала в ротационном испарителе, а потом с использованием гибридного масляного насоса. Была получена желтая вязкая жидкость с выходом приблизительно 9 г, что соответствовало 0,0267 моль или 89% от теоретического. Затем продукт дополнительно был очищен хроматографически. Экспериментальная часть. В предварительно нагретую трехгорлую колбу, снабженную холодильником и подводом N2, внесли 0,03 моль акрилоилхлорида, описанного ранее (2,828 г, 96%-ный), и от 50 до 100 мл не содержащего ингибиторы ТГФ (предварительно перегнанного) в качестве растворителя. В капельную воронку внесли 8,29 г 1,3-бис-фенилсульфанилпропан-2-ола, 0,030 моль и 0,030 моль триэтиламина [99%-ный], (4,1 мл). Раствор из капельной воронки медленно прибавляли по каплям. Так как реакция является неэкзотермической, то охлаждение не требуется. Образовался белый осадок (NEt3)HCl. Далее перемешивали в течение 1,5 ч при комнатной температуре, затем осадок отфильтровали, а ТГФ удалили в ротационном испарителе. Была получена желтая вязкая жидкость с выходом приблизительно 9,5 г. Для очистки продукт растворили в 50 мл не содержащего ингибиторов ТГФ и фильтровали через пористый фильтр с оксидом алюминия с целью удаления возможного остаточного ингибитора. ТГФ удалили в ротационном испарителе и затем с использованием гибридного насоса (от 1,5 до 1,5 мбар) удалили оставшийся ТГФ. Была получена желтая вязкая жидкость с выходом приблизительно 6,8 г, что соответствует 0,02067 моль или 68,9% от теоретического. ЯМР 1 Н для C19H20O2S2(молекулярная масса 344,49) в CD2Cl2: 7,33-7,37 м.д.(4 Н, м, Н 3), 7,24-7,29 м.д. (4 Н, м, Н 2), 7,16-7,21 м.д. (2 Н, м, H1), 6,225 м.д. (1 Н, дд, 2J(7',6)=17,1 Гц, 2J(7',7)=1,22 Гц, Н 7'(транс,5,93 м.д. (1 Н, дд, 2J(6,7)= 10,5 Гц, 2J(6,7')=17,3 Гц, Н 6), 5,755 м.д. (1 Н, дд, 2J(7,6)=10,4 Гц, 2J(7,7')=1,22 Гц,Н 7(цис, 5,13-5,15 м.д. (1 Н, м, Н 5), 3,27 м.д. (4 Н, м, Н 4). Пример 4. 1,0 г мономера по примеру 1 смешали с 0,2% Irgarcure 2022 и поместили между двумя силанизированными предметными стеклами, которые были разделены прокладкой толщиной 0,9 мм. Проводили фотополимеризацию в атмосфере N2 УФ-лампой марки "Super Actinic"(лампа TL-D15W/03, max=420 нм,расстояние до источника света 18 см) в течение 2 ч. Сшивание полимеров было осуществлено прибавлением 3% этиленгликольдиметакрилата. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 1. Интраокулярная линза для имплантации в сложенном или свернутом виде, выполненная из полимера, полученного полимеризацией по меньшей мере одного мономера а) формулыR означает линейный, разветвленный или циклический углеводородный радикал, содержащий от 1 до 6 атомов углерода;Ra означает водород или метил;Rc означает водород, линейный, разветвленный или циклический углеводородный радикал, содержащий от 1 до 6 атомов углерода, или арил;Ar1, Ar2 и Ar3 независимо друг от друга означают арил, связанный с Y связью или через мостик (СН 2)n, где n может быть равно 1, 2 или 3, причем арил может содержать от 1 до 4 заместителей, выбранных из C1-C5-алкилов, C1-C5-алкоксигрупп, одно- и двузамещенных аминогрупп, причем заместители аминогрупп выбраны из указанных для Rc радикалов;c) необязательно, других мономеров, необходимых для регулирования показателя преломления,свойств поверхности, температуры стеклования, прочностных свойств, УФ-поглощения и/или для окрашивания. 2. Интраокулярная линза по п.1, где в мономере a) Y означает S. 3. Интраокулярная линза по п.1 или 2, где мономер а) представляет собой одно из следующих соединений: или их смесь. 4. Интраокулярная линза по любому из предыдущих пунктов, где мономер с) представляет собой феноксиэтилметакрилат (РОЕМА) или гидроксиэтилметакрилат (НЕМА). 5. Интраокулярная линза по любому из предыдущих пунктов, где сшивающий мономер представляет собой соединение формулы II которое на обоих концах содержит концевые ненасыщенные группы, причем Y означает О или S, Ar представляет собой арил, в частности фенил, который является незамещенным или содержит от 1 до 4 заместителей, выбранных из C1-С 5-алкилов, С 1-С 5-алкоксигрупп и галогенов, причем n может быть целым числом от 1 до 4 и предпочтительно 1 или 2, причем R1 и R2 означают связь или радикал (CH2)m, гдеm равно 1, 2 или 3. 6. Интраокулярная линза по любому из предыдущих пунктов, где сшивающий мономер представляет собой одно из следующих соединений: 7. Интраокулярная линза по любому из предыдущих пунктов, где мономер а) присутствует в количестве по меньшей мере 20 мас.%. 8. Интраокулярная линза по любому из предыдущих пунктов, где полимер имеет показатель преломления 1,60 или больше.

МПК / Метки

МПК: C08F 220/38, A61L 27/14

Метки: линза, интраокулярная

Код ссылки

<a href="https://eas.patents.su/12-18219-intraokulyarnaya-linza.html" rel="bookmark" title="База патентов Евразийского Союза">Интраокулярная линза</a>

Предыдущий патент: Способ получения мясных продуктов питания нечеловеческого происхождения in vitro и продукты, полученные этим способом

Следующий патент: Ингибиторы пролилгидроксилаз

Случайный патент: Вращательное отрезное устройство и способ его работы.