Способ прогнозирования перспективных площадей для поиска месторождений углеводородов

Формула / Реферат

Способ прогнозирования перспективных площадей для поиска месторождений углеводородов путем проведения геолого-геофизических исследований для выявления структур, в пределах которых могут быть найдены месторождения нефти и газа, отличающийся тем, что в границах крупных и гигантских осадочных бассейнов по космофотоматериалам выделяют центральные поднятия, в контурах которых на основе дешифрирования космофотоматериалов выделяют срединную изометричную кольцевую или эллипсовидную зону, вокруг которой по тем же космофотоматериалам определяют первую концентрическую площадь-зону и, измерив среднюю её ширину, отрисовывают последующие концентрические площади-зоны, среди которых на основании статистического анализа определяют площади-зоны, являющиеся наиболее перспективными с высокой концентрацией месторождений и запасов углеводородов в их пределах и менее перспективными с небольшим числом месторождений и малыми запасами углеводородов в их контурах.

Текст

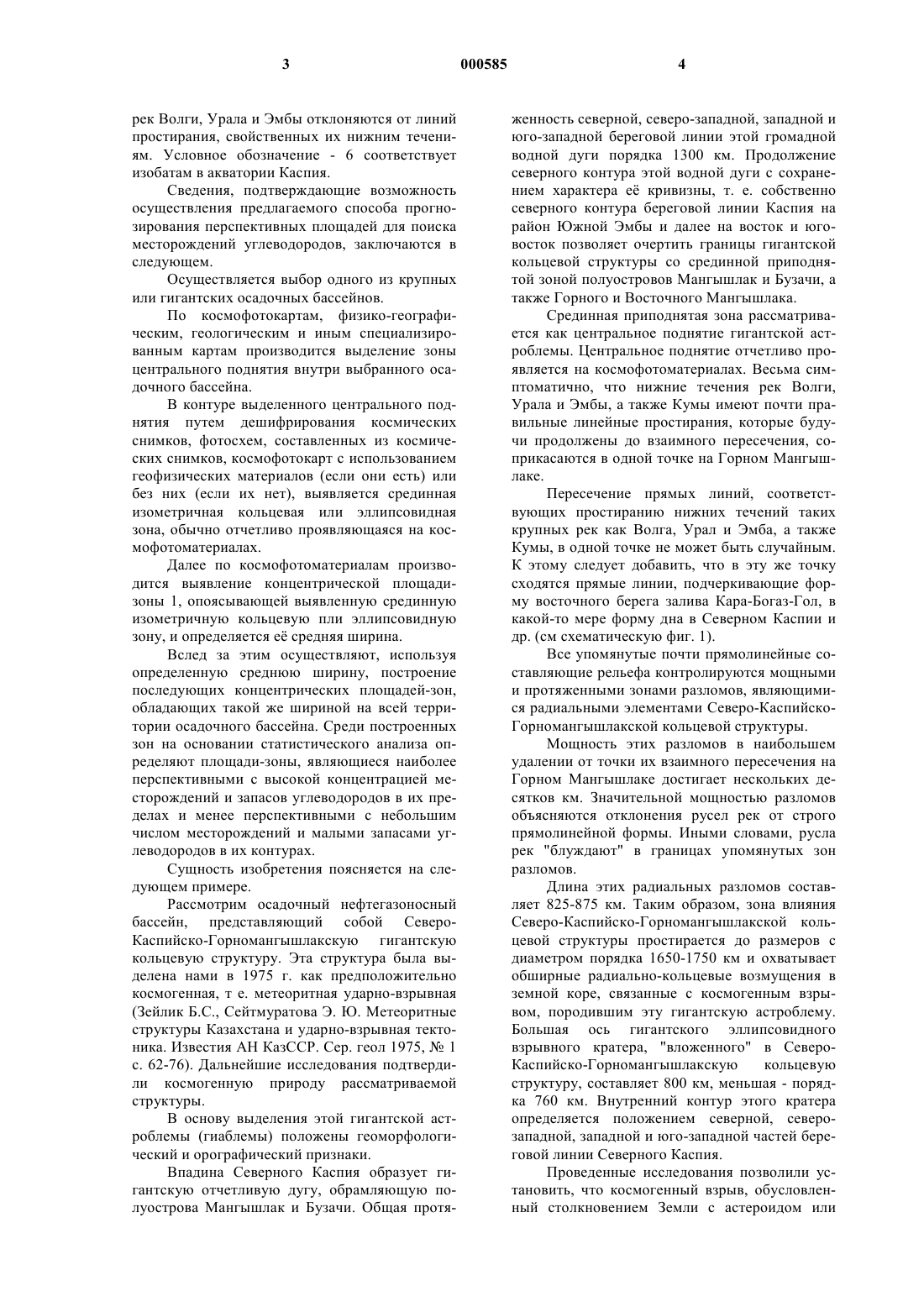

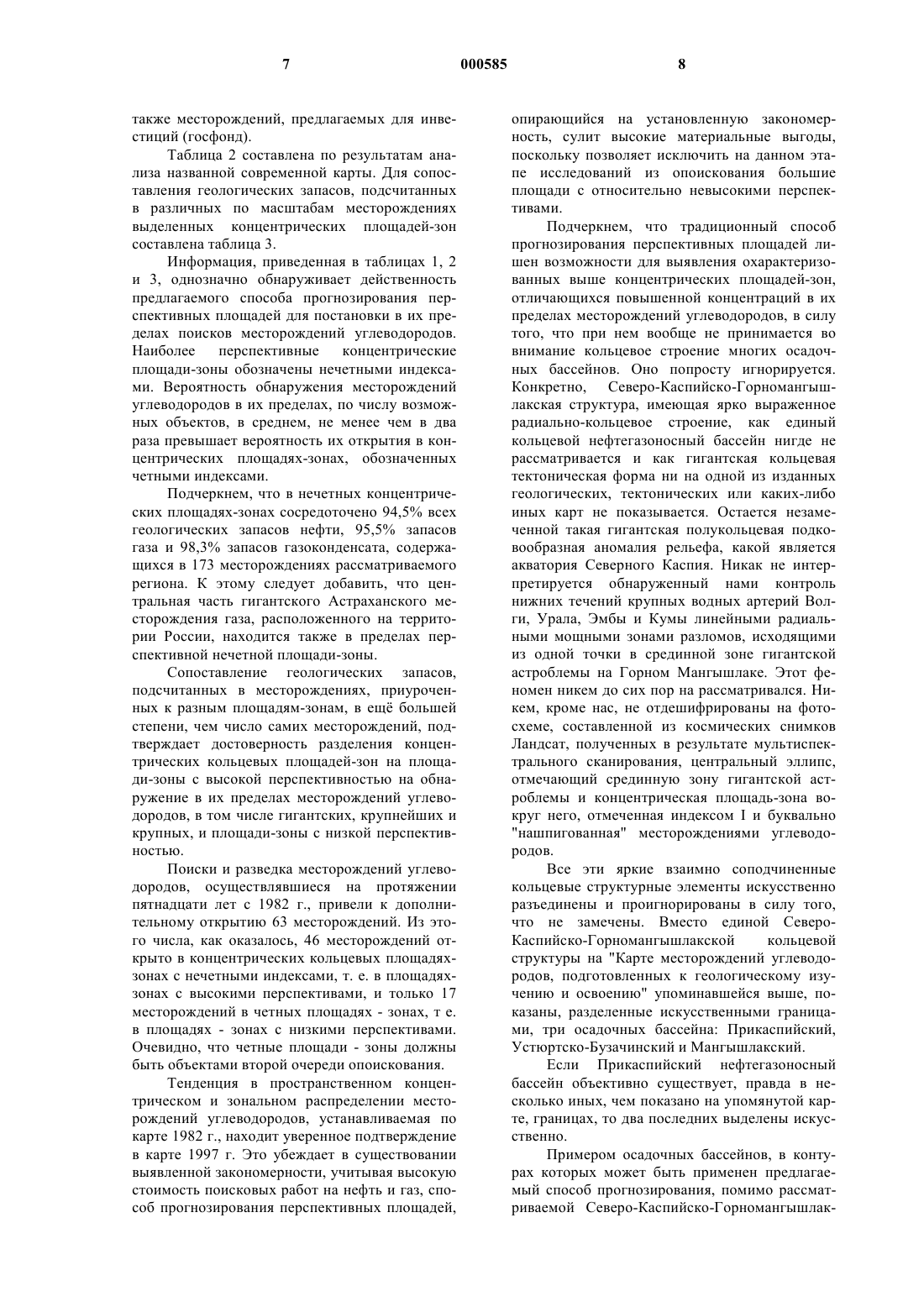

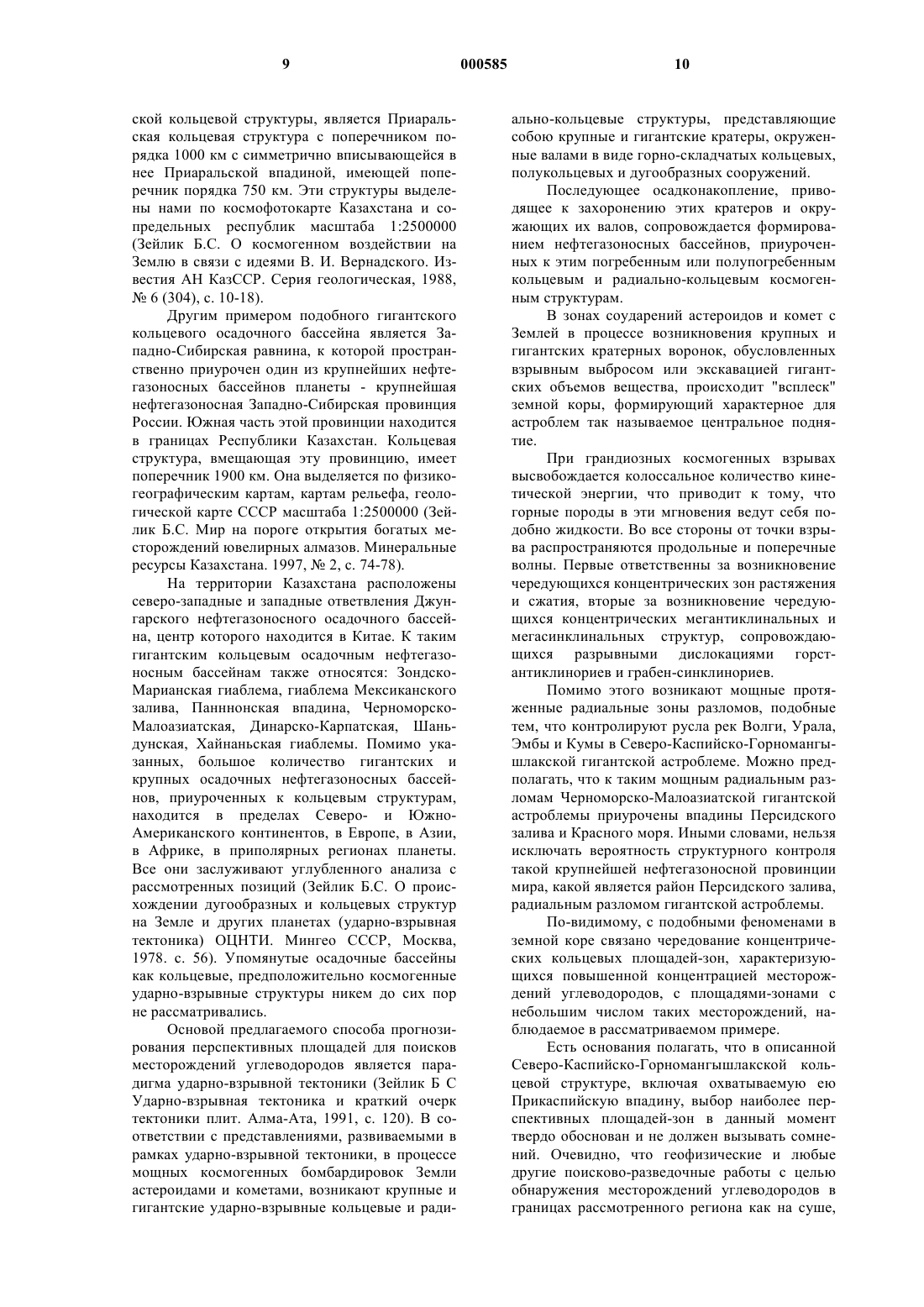

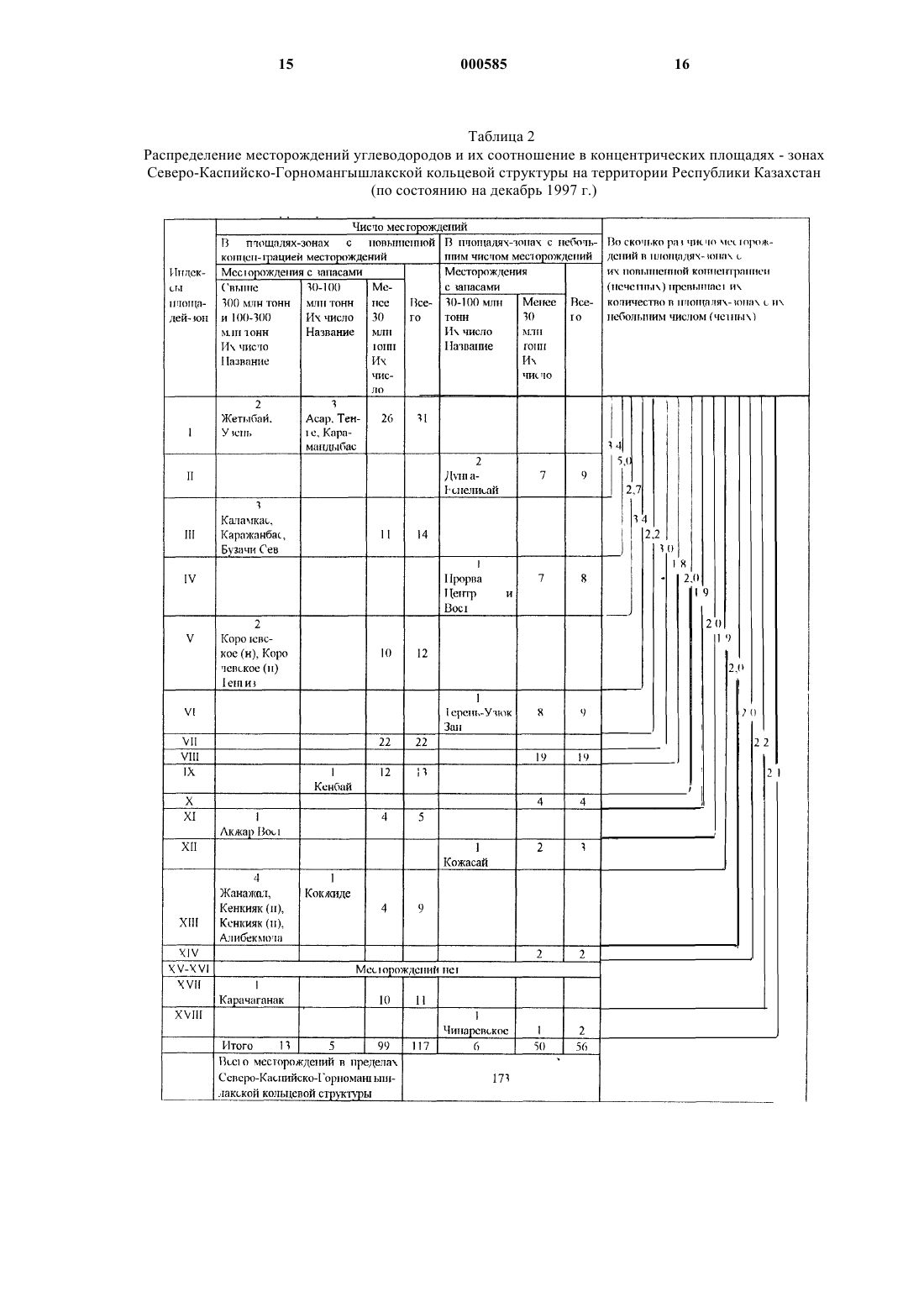

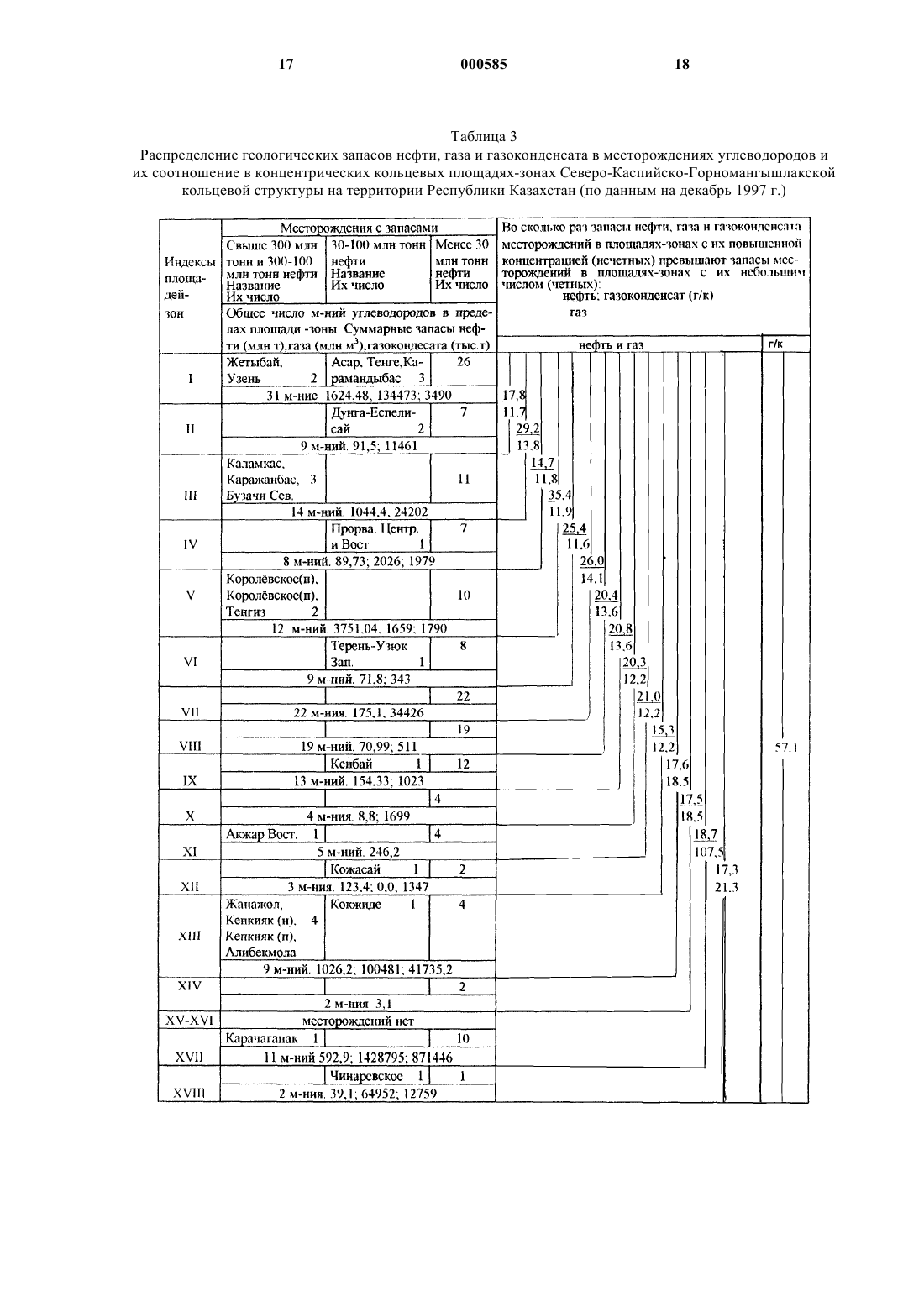

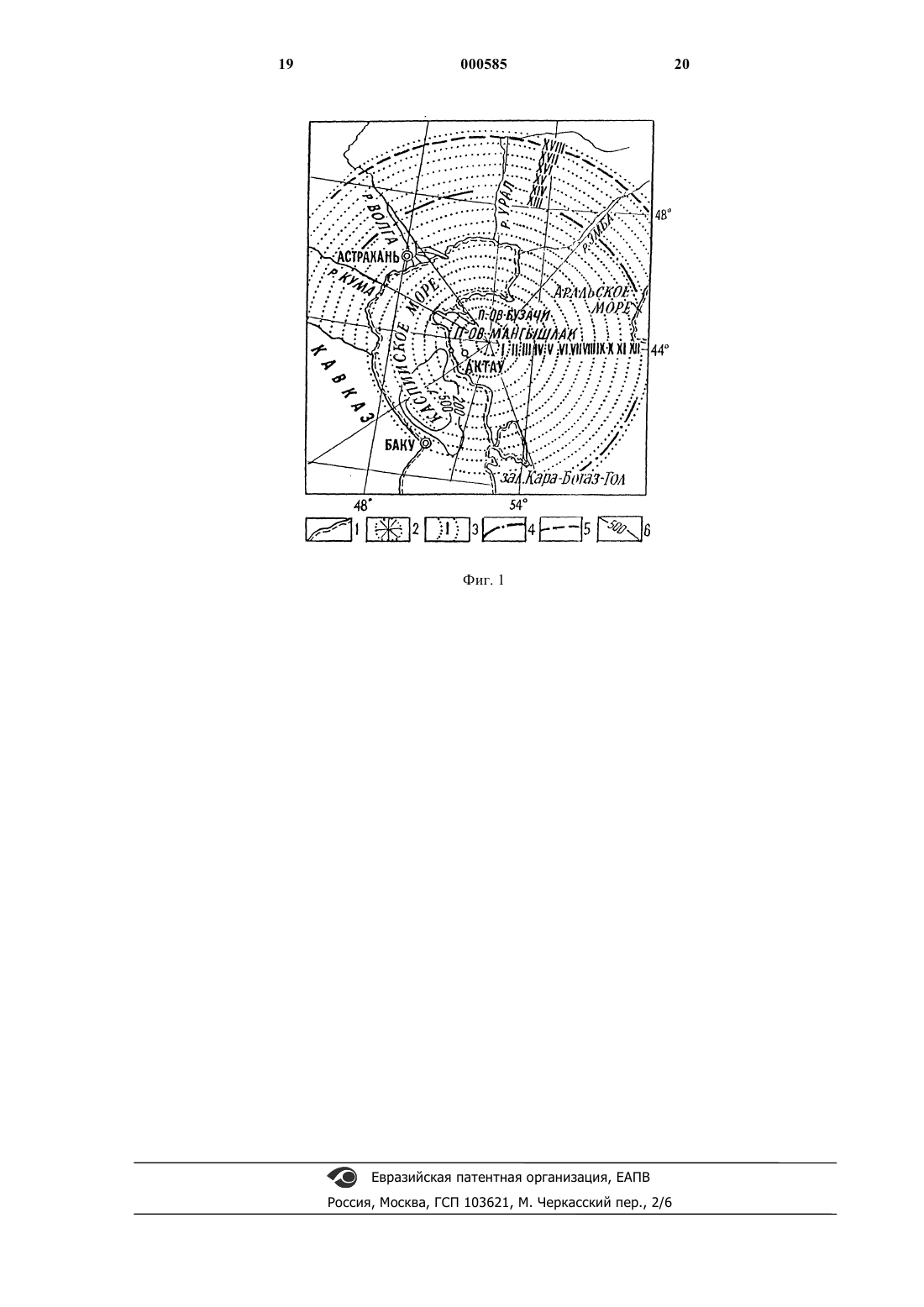

1 Изобретение относится к области геологии и геофизики и может быть использовано при поисках месторождений углеводородов. Известен способ прогнозирования перспективных площадей, основанный на общем геологическом анализе тех или иных территорий и данных региональных сейсмических, а также других геофизических и геохимических исследований. Он может быть применен и применяется в границах осадочных бассейнов различных масштабов (Конторович А.Э., Фотиади Э.Д., Демин В.И. и др. Прогноз месторождений нефти и газа М. Недра 1981)[1]. Недостатком известного способа является его значительная трудоемкость, и вследствие этого высокая стоимость, поскольку в опоискование вовлекаются большие территории, для которых заведомо не известна вероятность обнаружения месторождений в выбранных для поисков контурах. До настоящего момента наиболее близким аналогом прогнозирования перспективных площадей для поисков месторождений углеводородов является тектоническое районирование на основе геолого-геофизических исследований для выявления структур, в пределах которых могут локализоваться месторождения нефти и газа ([1], а также Раабен В. Ф. Размещение нефти и газа в регионах мира. М. Наука, 1978.) Недостатком известного способа является низкая точность прогнозирования, а вследствие этого низкая производительность и высокая стоимость геолого-разведочных работ. Задачей изобретения является повышение точности и эффективности прогнозирования месторождений углеводородов за счет выделения наиболее перспективных для их поисков площадей и на этой основе повышение производительности и снижение стоимости геологоразведочных работ Это достигается тем, что известный способ прогнозирования перспективных площадей для поисков месторождений углеводородов, выполняемый путем проведения геолого-геофизических исследований для выявления структур, в пределах которых могут быть найдены месторождения нефти и газа, осуществляется только в контурах наиболее перспективных площадей,которые определяются следующим образом. В границах крупных и гигантских осадочных бассейнов, используя космофотоматериалы,выделяют центральные поднятия. Это возвышенные участки рельефа, сложенные породами фундамента, выступающими из-под перекрывающего чехла более молодых осадков. Иногда центральные поднятия полностью погребены под перекрывающим чехлом молодых осадков. В этих случаях центральные поднятия устанавливаются по элементам орогидрографии, дешифрирующимся на космофотометариалах, по геофизическим данным и данным бурения, если таковые имеются. В контурах выделенных цен 000585 2 тральных поднятий путем детального дешифрирования космофотоматериалов выявляют срединную изометричную кольцевую или эллипсовидную зону, характеризующуюся более темным фототоном вокруг этой зоны, по тем же космофотоматериалам, дешифрируя элементы орогидрографии, определяют первую концентрическую по форме площадь-зону и, измерив среднюю е ширину, отрисовывают последующие концентрические площади-зоны, среди которых на основании статистического анализа определяют площади-зоны, являющиеся наиболее перспективными - с высокой концентрацией месторождений и запасов углеводородов в их пределах и менее перспективными - с небольшим числом месторождений и малыми запасами углеводородов в их контурах. При решении поставленной задачи с помощью предлагаемого способа прогнозирования достигается следующий технический результат: уменьшается время, затрачиваемое на проведение поисковых работ, поскольку резко сокращаются площади опоискования, а значит, ускоряется сам процесс поисков, что повышает вероятность положительного результата и обеспечивает резкое уменьшение затрат. На схематической фиг. 1 представлены результаты дешифрирования фотосхемы, составленной из космических снимков, а также контуры рек и акваторий бассейнов Каспийского и Аральского морей, залива Кара-Богаз-Гол, скопированные с обычной физико-географической карты. Контуры названных акваторий показаны условным обозначением - 1. Условным обозначением - 2 показан центральный эллипс, отдешифрированный по более темному, чем окружающие пространства, фототону на фотосхеме,составленной из космических снимков. Внутри эллипса находится точка, в которой сходятся линии простираний русел в нижних течениях рек Волги, Урала, Эмбы и Кумы, а также линии,отвечающие контуру восточного берега залива Кара-Богаз-Гол и отдельным элементам профиля дна Каспийского моря Условным обозначением - 3 показаны контуры концентрических площадей-зон, опоясывающих центральный эллипс и их номера. Внешний контур площадизоны III условно очерчивает возвышение центрального поднятия Северо-Каспийско-Горномангышлакской кольцевой структуры (о ней будет сказано ниже). Внешний контур площадизоны IX условно соответствует внутреннему ограничению взрывного кратера этой кольцевой структуры, т.е. внутреннему контуру кольцевого вала, опоясывающего структуру. Условное обозначение - 4 соответствует внешнему контуру фрагментов этого кольцевого вала, погребенного, как будет показано ниже, под меловыми осадочными отложениями. Условное обозначение 5 отмечает фрагмент эллипсовидного контура,определяющего границу области влияния кольцевой структуры, за пределами которой русла 3 рек Волги, Урала и Эмбы отклоняются от линий простирания, свойственных их нижним течениям. Условное обозначение - 6 соответствует изобатам в акватории Каспия. Сведения, подтверждающие возможность осуществления предлагаемого способа прогнозирования перспективных площадей для поиска месторождений углеводородов, заключаются в следующем. Осуществляется выбор одного из крупных или гигантских осадочных бассейнов. По космофотокартам, физико-географическим, геологическим и иным специализированным картам производится выделение зоны центрального поднятия внутри выбранного осадочного бассейна. В контуре выделенного центрального поднятия путем дешифрирования космических снимков, фотосхем, составленных из космических снимков, космофотокарт с использованием геофизических материалов (если они есть) или без них (если их нет), выявляется срединная изометричная кольцевая или эллипсовидная зона, обычно отчетливо проявляющаяся на космофотоматериалах. Далее по космофотоматериалам производится выявление концентрической площадизоны 1, опоясывающей выявленную срединную изометричную кольцевую пли эллипсовидную зону, и определяется е средняя ширина. Вслед за этим осуществляют, используя определенную среднюю ширину, построение последующих концентрических площадей-зон,обладающих такой же шириной на всей территории осадочного бассейна. Среди построенных зон на основании статистического анализа определяют площади-зоны, являющиеся наиболее перспективными с высокой концентрацией месторождений и запасов углеводородов в их пределах и менее перспективными с небольшим числом месторождений и малыми запасами углеводородов в их контурах. Сущность изобретения поясняется на следующем примере. Рассмотрим осадочный нефтегазоносный бассейн, представляющий собой СевероКаспийско-Горномангышлакскую гигантскую кольцевую структуру. Эта структура была выделена нами в 1975 г. как предположительно космогенная, т е. метеоритная ударно-взрывная(Зейлик Б.С., Сейтмуратова Э. Ю. Метеоритные структуры Казахстана и ударно-взрывная тектоника. Известия АН КазССР. Сер. геол 1975,1 с. 62-76). Дальнейшие исследования подтвердили космогенную природу рассматриваемой структуры. В основу выделения этой гигантской астроблемы (гиаблемы) положены геоморфологический и орографический признаки. Впадина Северного Каспия образует гигантскую отчетливую дугу, обрамляющую полуострова Мангышлак и Бузачи. Общая протя 000585 4 женность северной, северо-западной, западной и юго-западной береговой линии этой громадной водной дуги порядка 1300 км. Продолжение северного контура этой водной дуги с сохранением характера е кривизны, т. е. собственно северного контура береговой линии Каспия на район Южной Эмбы и далее на восток и юговосток позволяет очертить границы гигантской кольцевой структуры со срединной приподнятой зоной полуостровов Мангышлак и Бузачи, а также Горного и Восточного Мангышлака. Срединная приподнятая зона рассматривается как центральное поднятие гигантской астроблемы. Центральное поднятие отчетливо проявляется на космофотоматериалах. Весьма симптоматично, что нижние течения рек Волги,Урала и Эмбы, а также Кумы имеют почти правильные линейные простирания, которые будучи продолжены до взаимного пересечения, соприкасаются в одной точке на Горном Мангышлаке. Пересечение прямых линий, соответствующих простиранию нижних течений таких крупных рек как Волга, Урал и Эмба, а также Кумы, в одной точке не может быть случайным. К этому следует добавить, что в эту же точку сходятся прямые линии, подчеркивающие форму восточного берега залива Кара-Богаз-Гол, в какой-то мере форму дна в Северном Каспии и др. (см схематическую фиг. 1). Все упомянутые почти прямолинейные составляющие рельефа контролируются мощными и протяженными зонами разломов, являющимися радиальными элементами Северо-КаспийскоГорномангышлакской кольцевой структуры. Мощность этих разломов в наибольшем удалении от точки их взаимного пересечения на Горном Мангышлаке достигает нескольких десятков км. Значительной мощностью разломов объясняются отклонения русел рек от строго прямолинейной формы. Иными словами, русла рек "блуждают" в границах упомянутых зон разломов. Длина этих радиальных разломов составляет 825-875 км. Таким образом, зона влияния Северо-Каспийско-Горномангышлакской кольцевой структуры простирается до размеров с диаметром порядка 1650-1750 км и охватывает обширные радиально-кольцевые возмущения в земной коре, связанные с космогенным взрывом, породившим эту гигантскую астроблему. Большая ось гигантского эллипсовидного взрывного кратера, "вложенного" в СевероКаспийско-Горномангышлакскую кольцевую структуру, составляет 800 км, меньшая - порядка 760 км. Внутренний контур этого кратера определяется положением северной, северозападной, западной и юго-западной частей береговой линии Северного Каспия. Проведенные исследования позволили установить, что космогенный взрыв, обусловленный столкновением Земли с астероидом или 5 кометой, породивший рассматриваемую кольцевую структуру, произошел на рубеже юрского и мелового периодов. Поэтому меловые отложения являются перекрывающим плащом для структуры. Под ним почти полностью погребен космогенный кратер с фрагментами его кольцевого вала. Проявлением кратера в современном рельефе является акватория Северного Каспия. Необходимо подчеркнуть, что СевероКаспийско-Горномангышлакская гиаблема наложена на более древнюю также гигантскую астроблему, представленную Прикаспийской впадиной. Зона влияния Северо-КаспийскоГорномангышлакской гиаблемы захватывает почти полностью Прикаспийскую впадину. Характер палеозойского фундамента СевероКаспийско-Горномангышлакской кольцевой структуры наглядно представлен на "Структурной карте по кровле палеозойских отложений Казахстана и сопредельных территорий", составленной Ю. А. Воложем. В частности, в зоне северо-западного сектора рассматриваемой структуры, в условном контуре Прикаспийской впадины (на приведенной схематической фиг. 1 никаких структурных элементов собственно Прикаспийской впадины не показано), наблюдаются возмущения глубинного рельефа, "вторгающиеся" в эту впадину, как бы вдвинутые в нее с юго-востока Эти возмущения представляют собой останцы горно-складчатого кольцевого вала Северо-Каспийско-Горномангышлакской гиаблемы. Внешние контуры фрагментов этого вала показаны штрихпунктирной линией на рисунке. Но наиболее важным структурным элементом, который показан на схематической фиг. 1, являются концентрические кольцевые площади-зоны одинаковой ширины, пронумерованные цифрами от I до XVIII, опоясывающие небольшой центральный эллипс, в срединной части которого находится точка пересечения упоминавшихся выше радиальных линейных зон разломов. Как показывает специально проведенный анализ, именно эти концентрические площадизоны играют важную роль в размещении месторождений углеводородов в границах кратера Северо-Каспийско-Горномангышлакской кольцевой структуры, а также за его пределами в границах Прикаспийской впадины, в зоне влияния рассматриваемой кольцевой структуры. Далее кратер Северо-Каспийско-Горномангышлакской кольцевой структуры, останцы его горно-складчатого кольцевого вала, включая и зону влияния структуры, мы рассматриваем в целом как единую Северо-Каспийско-Горномангышлакскую кольцевую структуру, т.е. определяем поперечник е в 1650-1750 км, что вдвое превышает размеры структуры, указанные в упомянутой публикации 1975 г. Внешняя граница всей Северо-Каспийско-Горномангышлакской кольцевой структуры, таким образом, соответствует положению эллипсовидного контура, 000585 6 показанного на схематической фиг. 1 штриховой линией (см. условное обозначение 5 на схематической фиг. 1). Контуры центрального эллипса и несколько асимметричной концентрической площадизоны I (е ширина в северо-западном и югозападном секторах больше, чем в северовосточном и юго-восточном) выявлены с помощью дешифрирования цветной фотосхемы, составленной из космических снимков Ландсат,полученных в результате мультиспектрального сканирования, изготовленной методом мозаики с усилением цветового контраста при синтезировании красного, зеленого и синего цветов. Средняя ширина площади-зоны I, составившая около 47,6 км, принята таковой для наведения контуров всех остальных концентрических площадей - зон. Как показывает специально проведенный анализ, эти концентрические площади-зоны образуют две различные группы. Одна группа концентрических площадей-зон характеризуется повышенной концентрацией в е пределах месторождений углеводородов разного масштаба и их большими геологическими запасами, вторая характеризуется небольшим числом таких месторождений с малыми низкими запасами. Распределение месторождений между выделенными концентрическими площадями-зонами приводится в нижеследующих таблицах. Таблица 1 составлена по результатам анализа, выполненного по изданной в 1990 г. "Карте рудоносных и нефтегазоносных полей Казахской ССР и прилегающих территорий союзных республик" масштаба 1:1500000. На карте показаны месторождения углеводородов, открытые,разведанные, в том числе и находившиеся в эксплуатации на конец 1982 г. Проверка показала, что анализ, выполненный с помощью этой карты, достоверен Таблица 1 дает характеристику степени изученности крупного нефтегазоносного бассейна пятнадцатилетней давности. С тем, чтобы получить данные о современном состоянии изученности нефтегазоносности Северо-КаспийскоГорномангышлакской гигантской кольцевой структуры и проверить, в какой мере воспроизводится тенденция в распределении месторождений нефти и газа, установленная по данным 1982 г., была соответствующим образом проанализирована с построением тех же концентрических кольцевых зон "Карта месторождений углеводородов, подготовленных к геологическому изучению и освоению" масштаба 1:2000000, содержащая сведения на декабрь 1997 г. Эта карта подготовлена при помощи компьютерной технологии в Информационноаналитическом центре геологии, экологии и природных ресурсов Республики Казахстан. На этой карте с высокой точностью по координатам нанесены центры месторождений углеводородов, на которые выданы лицензии, а 7 также месторождений, предлагаемых для инвестиций (госфонд). Таблица 2 составлена по результатам анализа названной современной карты. Для сопоставления геологических запасов, подсчитанных в различных по масштабам месторождениях выделенных концентрических площадей-зон составлена таблица 3. Информация, приведенная в таблицах 1, 2 и 3, однозначно обнаруживает действенность предлагаемого способа прогнозирования перспективных площадей для постановки в их пределах поисков месторождений углеводородов. Наиболее перспективные концентрические площади-зоны обозначены нечетными индексами. Вероятность обнаружения месторождений углеводородов в их пределах, по числу возможных объектов, в среднем, не менее чем в два раза превышает вероятность их открытия в концентрических площадях-зонах, обозначенных четными индексами. Подчеркнем, что в нечетных концентрических площадях-зонах сосредоточено 94,5% всех геологических запасов нефти, 95,5% запасов газа и 98,3% запасов газоконденсата, содержащихся в 173 месторождениях рассматриваемого региона. К этому следует добавить, что центральная часть гигантского Астраханского месторождения газа, расположенного на территории России, находится также в пределах перспективной нечетной площади-зоны. Сопоставление геологических запасов,подсчитанных в месторождениях, приуроченных к разным площадям-зонам, в ещ большей степени, чем число самих месторождений, подтверждает достоверность разделения концентрических кольцевых площадей-зон на площади-зоны с высокой перспективностью на обнаружение в их пределах месторождений углеводородов, в том числе гигантских, крупнейших и крупных, и площади-зоны с низкой перспективностью. Поиски и разведка месторождений углеводородов, осуществлявшиеся на протяжении пятнадцати лет с 1982 г., привели к дополнительному открытию 63 месторождений. Из этого числа, как оказалось, 46 месторождений открыто в концентрических кольцевых площадяхзонах с нечетными индексами, т. е. в площадяхзонах с высокими перспективами, и только 17 месторождений в четных площадях - зонах, т е. в площадях - зонах с низкими перспективами. Очевидно, что четные площади - зоны должны быть объектами второй очереди опоискования. Тенденция в пространственном концентрическом и зональном распределении месторождений углеводородов, устанавливаемая по карте 1982 г., находит уверенное подтверждение в карте 1997 г. Это убеждает в существовании выявленной закономерности, учитывая высокую стоимость поисковых работ на нефть и газ, способ прогнозирования перспективных площадей, 000585 8 опирающийся на установленную закономерность, сулит высокие материальные выгоды,поскольку позволяет исключить на данном этапе исследований из опоискования большие площади с относительно невысокими перспективами. Подчеркнем, что традиционный способ прогнозирования перспективных площадей лишен возможности для выявления охарактеризованных выше концентрических площадей-зон,отличающихся повышенной концентраций в их пределах месторождений углеводородов, в силу того, что при нем вообще не принимается во внимание кольцевое строение многих осадочных бассейнов. Оно попросту игнорируется. Конкретно, Северо-Каспийско-Горномангышлакская структура, имеющая ярко выраженное радиально-кольцевое строение, как единый кольцевой нефтегазоносный бассейн нигде не рассматривается и как гигантская кольцевая тектоническая форма ни на одной из изданных геологических, тектонических или каких-либо иных карт не показывается. Остается незамеченной такая гигантская полукольцевая подковообразная аномалия рельефа, какой является акватория Северного Каспия. Никак не интерпретируется обнаруженный нами контроль нижних течений крупных водных артерий Волги, Урала, Эмбы и Кумы линейными радиальными мощными зонами разломов, исходящими из одной точки в срединной зоне гигантской астроблемы на Горном Мангышлаке. Этот феномен никем до сих пор на рассматривался. Никем, кроме нас, не отдешифрированы на фотосхеме, составленной из космических снимков Ландсат, полученных в результате мультиспектрального сканирования, центральный эллипс,отмечающий срединную зону гигантской астроблемы и концентрическая площадь-зона вокруг него, отмеченная индексом I и буквально"нашпигованная" месторождениями углеводородов. Все эти яркие взаимно соподчиненные кольцевые структурные элементы искусственно разъединены и проигнорированы в силу того,что не замечены. Вместо единой СевероКаспийско-Горномангышлакской кольцевой структуры на "Карте месторождений углеводородов, подготовленных к геологическому изучению и освоению" упоминавшейся выше, показаны, разделенные искусственными границами, три осадочных бассейна: Прикаспийский,Устюртско-Бузачинский и Мангышлакский. Если Прикаспийский нефтегазоносный бассейн объективно существует, правда в несколько иных, чем показано на упомянутой карте, границах, то два последних выделены искусственно. Примером осадочных бассейнов, в контурах которых может быть применен предлагаемый способ прогнозирования, помимо рассматриваемой Северо-Каспийско-Горномангышлак 9 ской кольцевой структуры, является Приаральская кольцевая структура с поперечником порядка 1000 км с симметрично вписывающейся в нее Приаральской впадиной, имеющей поперечник порядка 750 км. Эти структуры выделены нами по космофотокарте Казахстана и сопредельных республик масштаба 1:2500000(Зейлик Б.С. О космогенном воздействии на Землю в связи с идеями В. И. Вернадского. Известия АН КазССР. Серия геологическая, 1988, 6 (304), с. 10-18). Другим примером подобного гигантского кольцевого осадочного бассейна является Западно-Сибирская равнина, к которой пространственно приурочен один из крупнейших нефтегазоносных бассейнов планеты - крупнейшая нефтегазоносная Западно-Сибирская провинция России. Южная часть этой провинции находится в границах Республики Казахстан. Кольцевая структура, вмещающая эту провинцию, имеет поперечник 1900 км. Она выделяется по физикогеографическим картам, картам рельефа, геологической карте СССР масштаба 1:2500000 (Зейлик Б.С. Мир на пороге открытия богатых месторождений ювелирных алмазов. Минеральные ресурсы Казахстана. 1997,2, с. 74-78). На территории Казахстана расположены северо-западные и западные ответвления Джунгарского нефтегазоносного осадочного бассейна, центр которого находится в Китае. К таким гигантским кольцевым осадочным нефтегазоносным бассейнам также относятся: ЗондскоМарианская гиаблема, гиаблема Мексиканского залива, Панннонская впадина, ЧерноморскоМалоазиатская, Динарско-Карпатская, Шаньдунская, Хайнаньская гиаблемы. Помимо указанных, большое количество гигантских и крупных осадочных нефтегазоносных бассейнов, приуроченных к кольцевым структурам,находится в пределах Северо- и ЮжноАмериканского континентов, в Европе, в Азии,в Африке, в приполярных регионах планеты. Все они заслуживают углубленного анализа с рассмотренных позиций (Зейлик Б.С. О происхождении дугообразных и кольцевых структур на Земле и других планетах (ударно-взрывная тектоника) ОЦНТИ. Мингео СССР, Москва,1978. с. 56). Упомянутые осадочные бассейны как кольцевые, предположительно космогенные ударно-взрывные структуры никем до сих пор не рассматривались. Основой предлагаемого способа прогнозирования перспективных площадей для поисков месторождений углеводородов является парадигма ударно-взрывной тектоники (Зейлик Б С Ударно-взрывная тектоника и краткий очерк тектоники плит. Алма-Ата, 1991, с. 120). В соответствии с представлениями, развиваемыми в рамках ударно-взрывной тектоники, в процессе мощных космогенных бомбардировок Земли астероидами и кометами, возникают крупные и гигантские ударно-взрывные кольцевые и ради 000585 10 ально-кольцевые структуры, представляющие собою крупные и гигантские кратеры, окруженные валами в виде горно-складчатых кольцевых,полукольцевых и дугообразных сооружений. Последующее осадконакопление, приводящее к захоронению этих кратеров и окружающих их валов, сопровождается формированием нефтегазоносных бассейнов, приуроченных к этим погребенным или полупогребенным кольцевым и радиально-кольцевым космогенным структурам. В зонах соударений астероидов и комет с Землей в процессе возникновения крупных и гигантских кратерных воронок, обусловленных взрывным выбросом или экскавацией гигантских объемов вещества, происходит "всплеск" земной коры, формирующий характерное для астроблем так называемое центральное поднятие. При грандиозных космогенных взрывах высвобождается колоссальное количество кинетической энергии, что приводит к тому, что горные породы в эти мгновения ведут себя подобно жидкости. Во все стороны от точки взрыва распространяются продольные и поперечные волны. Первые ответственны за возникновение чередующихся концентрических зон растяжения и сжатия, вторые за возникновение чередующихся концентрических мегантиклинальных и мегасинклинальных структур, сопровождающихся разрывными дислокациями горстантиклинориев и грабен-синклинориев. Помимо этого возникают мощные протяженные радиальные зоны разломов, подобные тем, что контролируют русла рек Волги, Урала,Эмбы и Кумы в Северо-Каспийско-Горномангышлакской гигантской астроблеме. Можно предполагать, что к таким мощным радиальным разломам Черноморско-Малоазиатской гигантской астроблемы приурочены впадины Персидского залива и Красного моря. Иными словами, нельзя исключать вероятность структурного контроля такой крупнейшей нефтегазоносной провинции мира, какой является район Персидского залива,радиальным разломом гигантской астроблемы. По-видимому, с подобными феноменами в земной коре связано чередование концентрических кольцевых площадей-зон, характеризующихся повышенной концентрацией месторождений углеводородов, с площадями-зонами с небольшим числом таких месторождений, наблюдаемое в рассматриваемом примере. Есть основания полагать, что в описанной Северо-Каспийско-Горномангышлакской кольцевой структуре, включая охватываемую ею Прикаспийскую впадину, выбор наиболее перспективных площадей-зон в данный момент твердо обоснован и не должен вызывать сомнений. Очевидно, что геофизические и любые другие поисково-разведочные работы с целью обнаружения месторождений углеводородов в границах рассмотренного региона как на суше, 11 так и на шельфе, а также в остальной акватории Каспийского моря, должны опираться на предложенный способ прогнозирования перспективных площадей. При этом необходимо учитывать, что прогнозируемые высокоперспективные площадизоны местами выходят за пределы границ Республики Казахстан. Нa севере рассматриваемого региона они завершаются площадью-зонойXVII, расположенной в прибортовой зоне Прикаспийской впадины у полосы барьерных рифов раннепермского возраста. На юго-западе естественной границей является горный массив Кавказа. На юге завершающей является площадьзона IX, в которой сосредоточено большинство азербайджанских месторождений углеводородов, расположенных как на суше, так и на шельфе Каспия, у Апшеронского полуострова. Здесь на Северо-Каспийско-Горномангышлакскую кольцевую структуру наложена более молодая кольцевая структура Южно-Каспийской впадины, предположительно также космогенной природы. На юго-востоке и востоке естественным ограничением перспективных площадей-зон являются контуры Приаральской впадины, а также двух крупных кольцевых структур, выраженных в аномальном магнитном поле, одной из которых является Центрально-Каракумский свод (Зейлик Б.С. Космогенные структуры Казахстана и интерпретация кольцевых структур,выраженных в аномальном магнитном поле на территории СССР. Известия АН КазССР. Сер. геологическая. 1976,3, с. 69-75). Эти структуры не показаны на схематической фиг. 1. Все упомянутые кольцевые структуры, являясь более молодыми, наложены на Северо-КаспийскоГорномангышлакскую структуру и в своих границах нарушают описанную закономерность. После того, как выявление перспективных площадей - зон завершено, в их пределах могут быть выделены отдельные секториальные участки, содержащие наибольшее количество месторождений углеводородов и характеризующиеся их наибольшими запасами. При выделении этих участков во внимание принимаются радиальные зоны разломов так или иначе проявляющиеся в рельефе, а также масштабы и пространственное положение месторождений углеводородов. Следует подчеркнуть, что опираясь на пространственное положение геометрических 12 центров осадочных бассейнов, а также на пространственное положение в них гигантских и крупных месторождений углеводородов, можно ориентировочно наметить контуры концентрических площадей-зон, т. к. наибольшие по масштабам месторождения тяготеют, как правило, к срединным линиям концентрических площадейзон. Очевидно, что оптимальное положение концентрических площадей-зон может быть рассчитано математически по координатам, характеризующим размещение месторождений полезных ископаемых. Однако необходимость применения при этом космофотоматериалов,позволяющих определить зону центрального поднятия и геометрический центр осадочного бассейна, не вызывает сомнений. Предлагаемый способ прогнозирования перспективных площадей для поиска месторождений углеводородов предпочтителен с позиций экологической охраны окружающей среды, т. к. позволяет исключить из рассмотрения, а следовательно, также и из объектов, намечаемых для проведения геофизических и геолого-разведочных работ, по меньшей мере, половину территорий осадочных нефтегазоносных бассейнов ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ Способ прогнозирования перспективных площадей для поиска месторождений углеводородов путем проведения геолого-геофизических исследований для выявления структур, в пределах которых могут быть найдены месторождения нефти и газа, отличающийся тем, что в границах крупных и гигантских осадочных бассейнов по космофотоматериалам выделяют центральные поднятия, в контурах которых на основе дешифрирования космофотоматериалов выделяют срединную изометричную кольцевую или эллипсовидную зону, вокруг которой по тем же космофотоматериалам определяют первую концентрическую площадь-зону и, измерив среднюю е ширину, отрисовывают последующие концентрические площади-зоны, среди которых на основании статистического анализа определяют площади-зоны, являющиеся наиболее перспективными с высокой концентрацией месторождений и запасов углеводородов в их пределах и менее перспективными с небольшим числом месторождений и малыми запасами углеводородов в их контурах. Таблица 1 Распределение месторождений углеводородов и их соотношение в концентрических кольцевых площадях-зонах Северо-Каспийско-Горномангышлакской кольцевой структуры на территории Республики Казахстан (по состоянию на конец 1982 г.) Таблица 2 Распределение месторождений углеводородов и их соотношение в концентрических площадях - зонах Северо-Каспийско-Горномангышлакской кольцевой структуры на территории Республики Казахстан(по состоянию на декабрь 1997 г.) Таблица 3 Распределение геологических запасов нефти, газа и газоконденсата в месторождениях углеводородов и их соотношение в концентрических кольцевых площадях-зонах Северо-Каспийско-Горномангышлакской кольцевой структуры на территории Республики Казахстан (по данным на декабрь 1997 г.)

МПК / Метки

МПК: G01V 11/00, G01V 8/00

Метки: прогнозирования, способ, углеводородов, поиска, перспективных, месторождений, площадей

Код ссылки

<a href="https://eas.patents.su/11-585-sposob-prognozirovaniya-perspektivnyh-ploshhadejj-dlya-poiska-mestorozhdenijj-uglevodorodov.html" rel="bookmark" title="База патентов Евразийского Союза">Способ прогнозирования перспективных площадей для поиска месторождений углеводородов</a>

Следующий патент: Способ изготовления улучшенного листового изделия из алюминиевого сплава

Случайный патент: Спиральная труба, навитая из профилированного материала