Герметичное трубное соединение для применения в нефтедобывающей промышленности

Формула / Реферат

1. Герметичное резьбовое соединение, которое включает первый и второй трубные компоненты, каждый из которых оснащается соответствующим охватываемым концом (1) и охватывающим концом (2), при этом охватываемый конец (1) включает на его наружной периферической поверхности по меньшей мере одну резьбовую зону (3) и по меньшей мере одну уплотняющую поверхность (5, 11) и заканчивается концевой поверхностью (7), которая ориентирована поперек и в значительной степени перпендикулярно оси (10) соединения, охватывающий конец (2) включает на его внутренней периферической поверхности по меньшей мере одну резьбовую зону (4), которая взаимодействует с резьбовой зоной (3) охватываемого конца (1) посредством свинчивания, резьбовые зоны (3, 4) взаимодействуют с самофиксирующимся затягиванием, причем резьбовые зоны (3, 4) наклонены в соответствии с образующей конуса (20), которая образует угол конуса α с осью (10) соединения, по меньшей мере одну уплотняющую поверхность (6, 12), расположенную так, чтобы она взаимодействовала по меньшей мере с одной уплотняющей поверхностью (5, 11) охватываемого конца (1) вдоль зоны контакта радиального взаимодействия, и заканчивается концевой поверхностью (14), которая ориентирована поперек и в значительной степени перпендикулярно оси (10) соединения, при этом касательная в зоне контакта указанной по меньшей мере одной уплотняющей поверхности (5, 6; 11, 12) наклонена по прямой линии (30), образующей угол β с абсолютным значением в интервале 1-30° с осью (10) резьбового соединения, где одна по меньшей мере из одной из уплотняющих поверхностей (5, 6; 11, 12) представляет собой коническую поверхность; вторая соответствующая противостоящая уплотняющая поверхность (6, 5; 12, 11) является тороидальной поверхностью с радиусом R и касательная в зоне контакта между конической поверхностью и тороидальной поверхностью образует указанный угол β с осью (10) соединения, причем наклон, определяемый образующей конуса (20) относительно резьбовых зон (3, 4), происходит в направлении, противоположном наклону, определяемому касательной (30) в зоне контакта указанной по меньшей мере одной уплотняющей поверхности (5, 6; 11, 12), причем концевая поверхность свободна от взаимодействия посредством упора с какими-либо другими поверхностями.

2. Резьбовое соединение по п.1, отличающееся тем, что по меньшей мере одна уплотняющая поверхность (11) охватываемого конца (1) располагается на наружной периферической поверхности указанного охватываемого конца (1) вблизи концевой поверхности (7) указанного охватываемого конца, а уплотняющая поверхность (12) охватывающего конца (2) располагается так, что она противостоит уплотняющей поверхности (11) охватываемого конца (1).

3. Резьбовое соединение по п.1, отличающееся тем, что по меньшей мере одна уплотняющая поверхность (6) охватывающего конца (2) располагается на внутренней периферической поверхности указанного охватывающего конца (2) вблизи концевой поверхности (14) указанного охватывающего конца, а уплотняющая поверхность (5) охватываемого конца (1) располагается так, чтобы она противостояла уплотняющей поверхности (6) охватывающего конца (2).

4. Резьбовое соединение по п.2 или 3, отличающееся тем, что по меньшей мере одна из уплотняющих поверхностей (5, 6; 11, 12) представляет собой коническую поверхность, определяющую образующую конуса, которая образует угол β с осью (10).

5. Резьбовое соединение по п.2 или 3, отличающееся тем, что по меньшей мере одна из уплотняющих поверхностей (5, 6; 11, 12) представляет собой тороидальную поверхность с радиусом R, касательная к которой в зоне контакта образует угол β с осью (10) соединения.

6. Резьбовое соединение по п.5, отличающееся тем, что значение радиуса тороида R находится в интервале 30-100 мм.

7. Резьбовое соединение по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что вблизи концевой поверхности (7; 14), на периферической поверхности, противоположной поверхности, которая включает по меньшей мере одну уплотняющую поверхность (11; 6), предусматривается фаска (9; 9').

8. Резьбовое соединение по п.7, отличающееся тем, что фаска (9; 9') наклонена относительно оси (10) соединения под углом γ, значение которого находится в интервале 1-30°.

9. Резьбовое соединение по п.7 или 8, отличающееся тем, что фаска (9; 9') образует угол γ с осью (10) соединения и этот угол в значительной мере равен углу, образованному касательной в зоне контакта между уплотняющими поверхностями с осью (10) соединения (1).

10. Резьбовое соединение по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что резьбовые зоны (3, 4) состоят соответственно из первой резьбовой зоны (3а, 4а) и второй резьбовой зоны (3b, 4b), и первые и вторые резьбовые зоны являются ступенчатыми друг относительно друга.

Текст

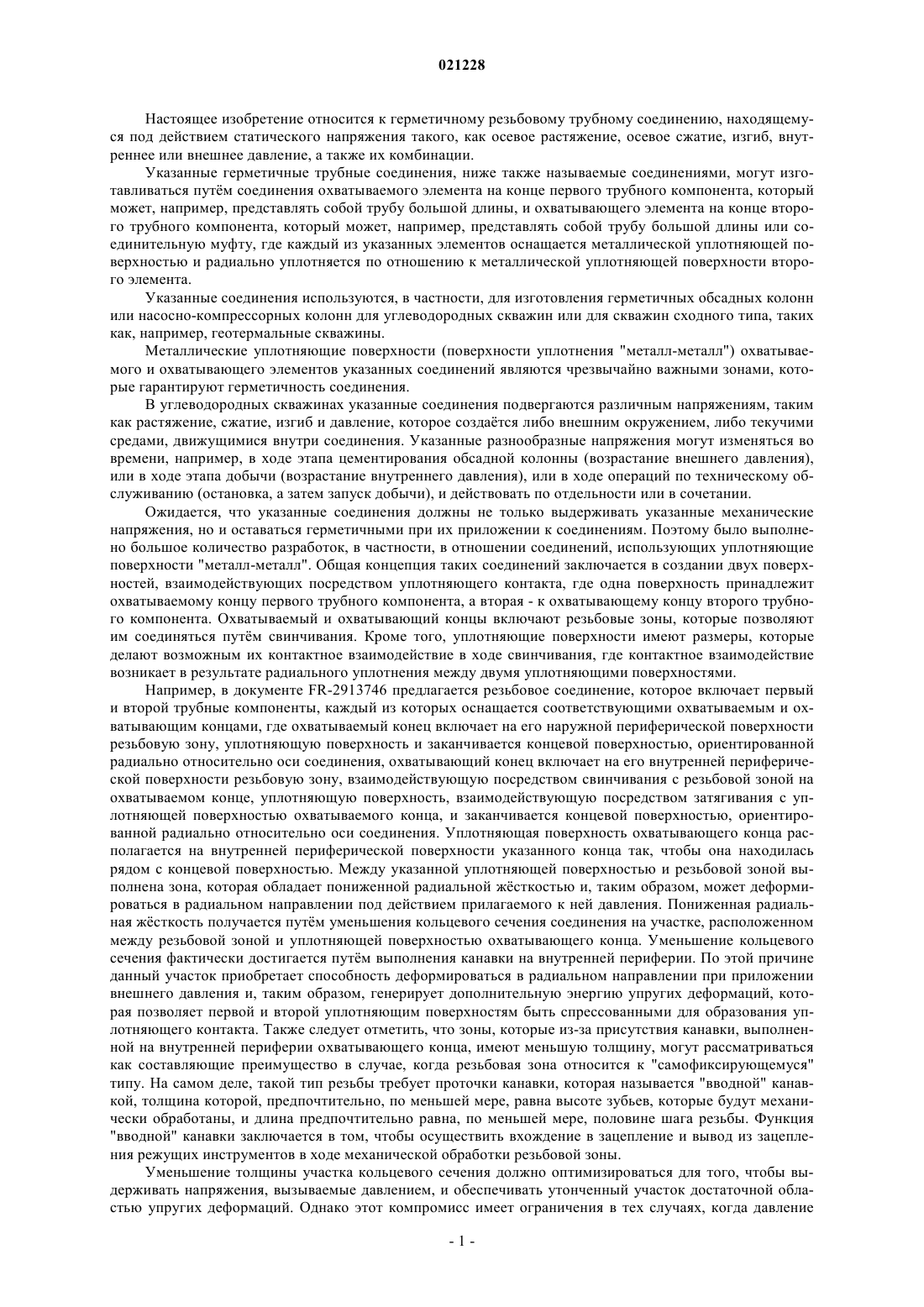

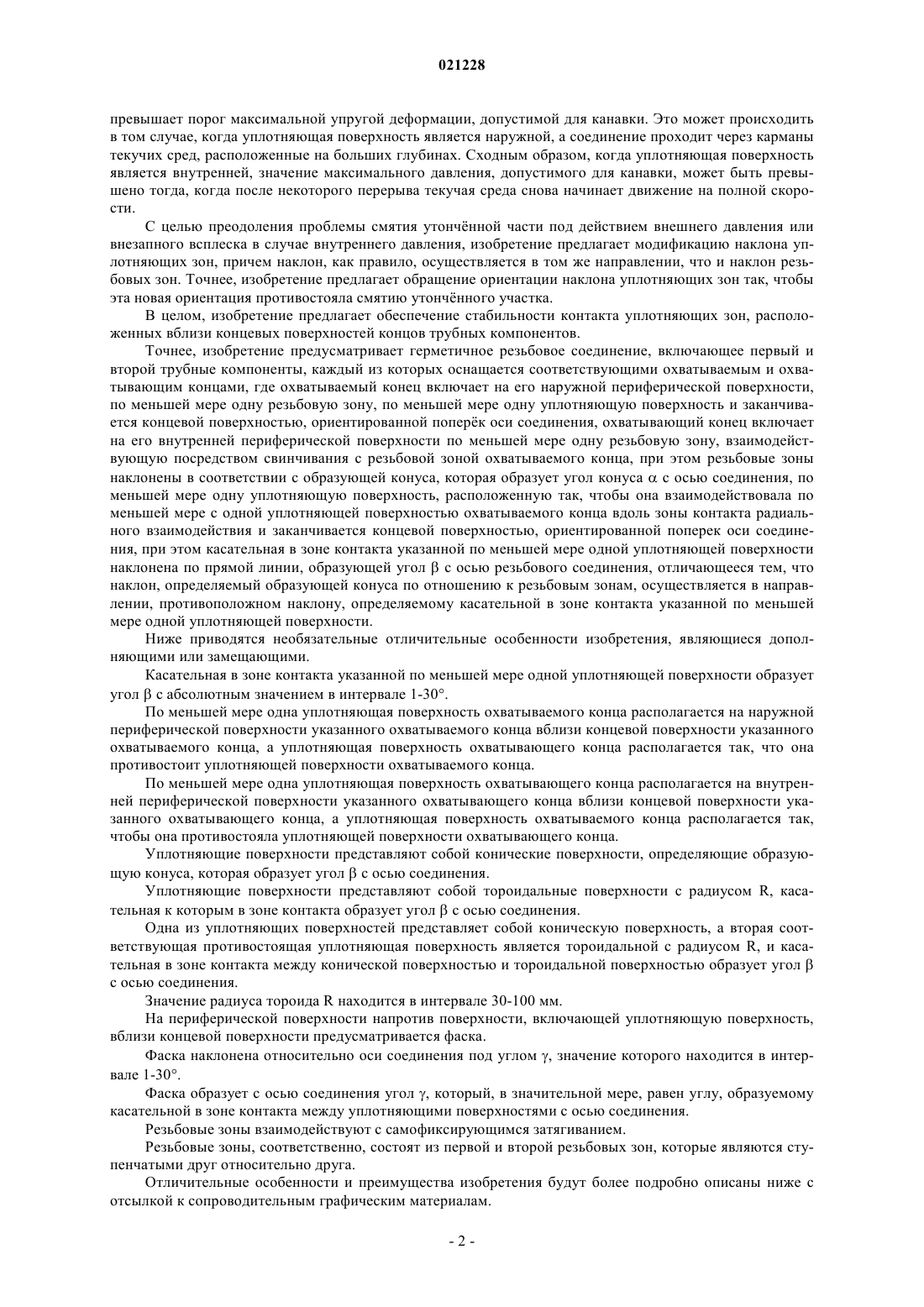

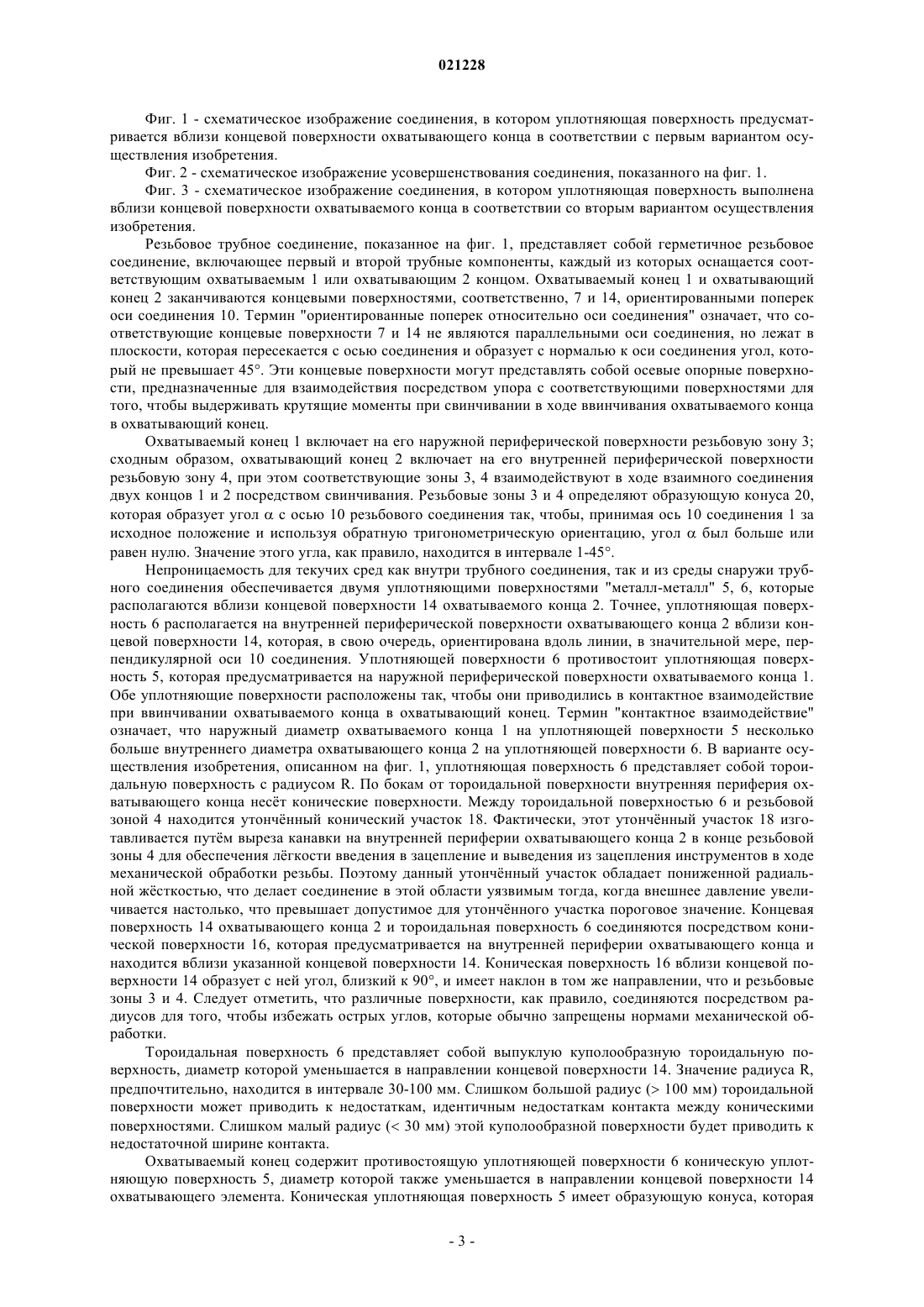

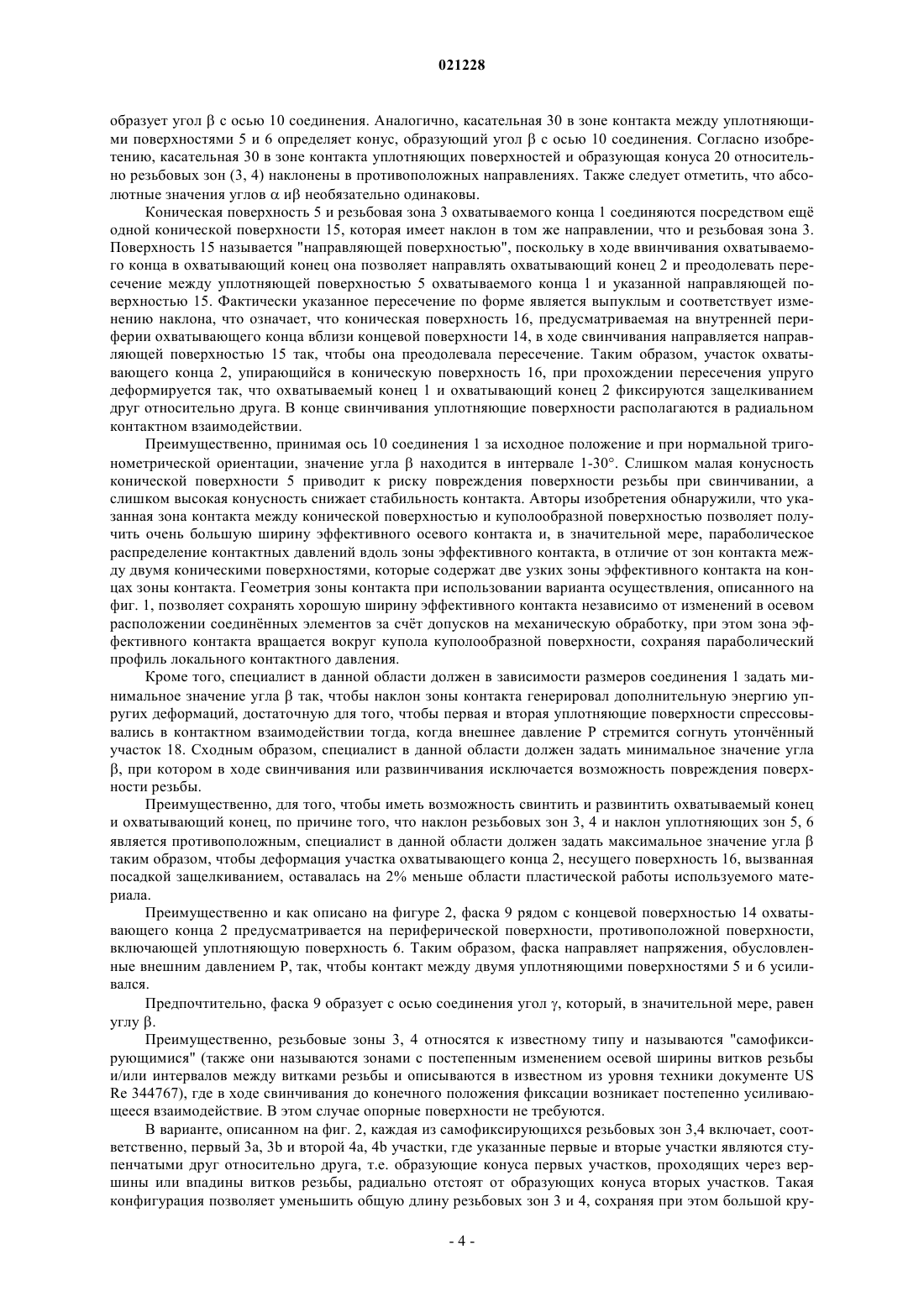

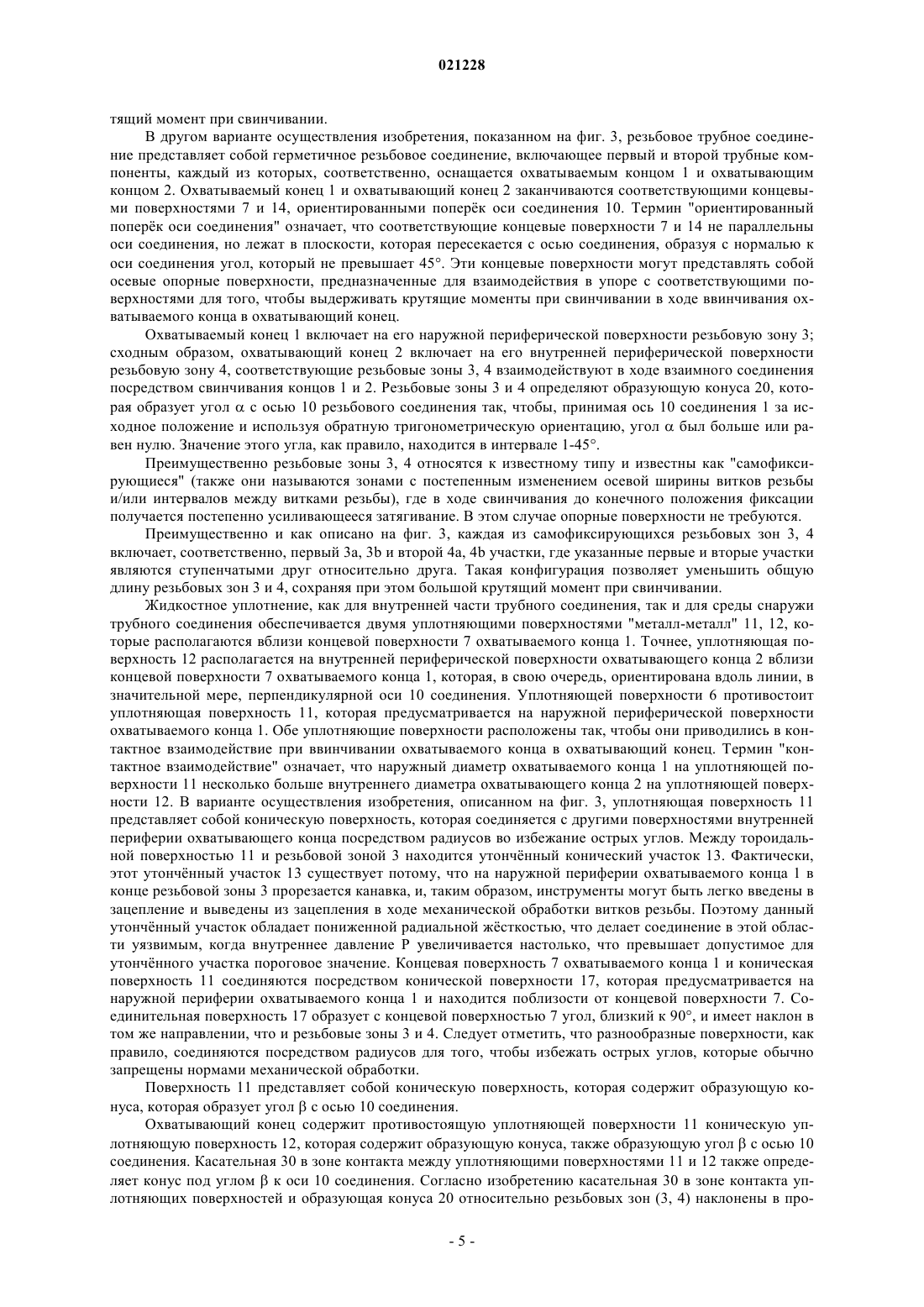

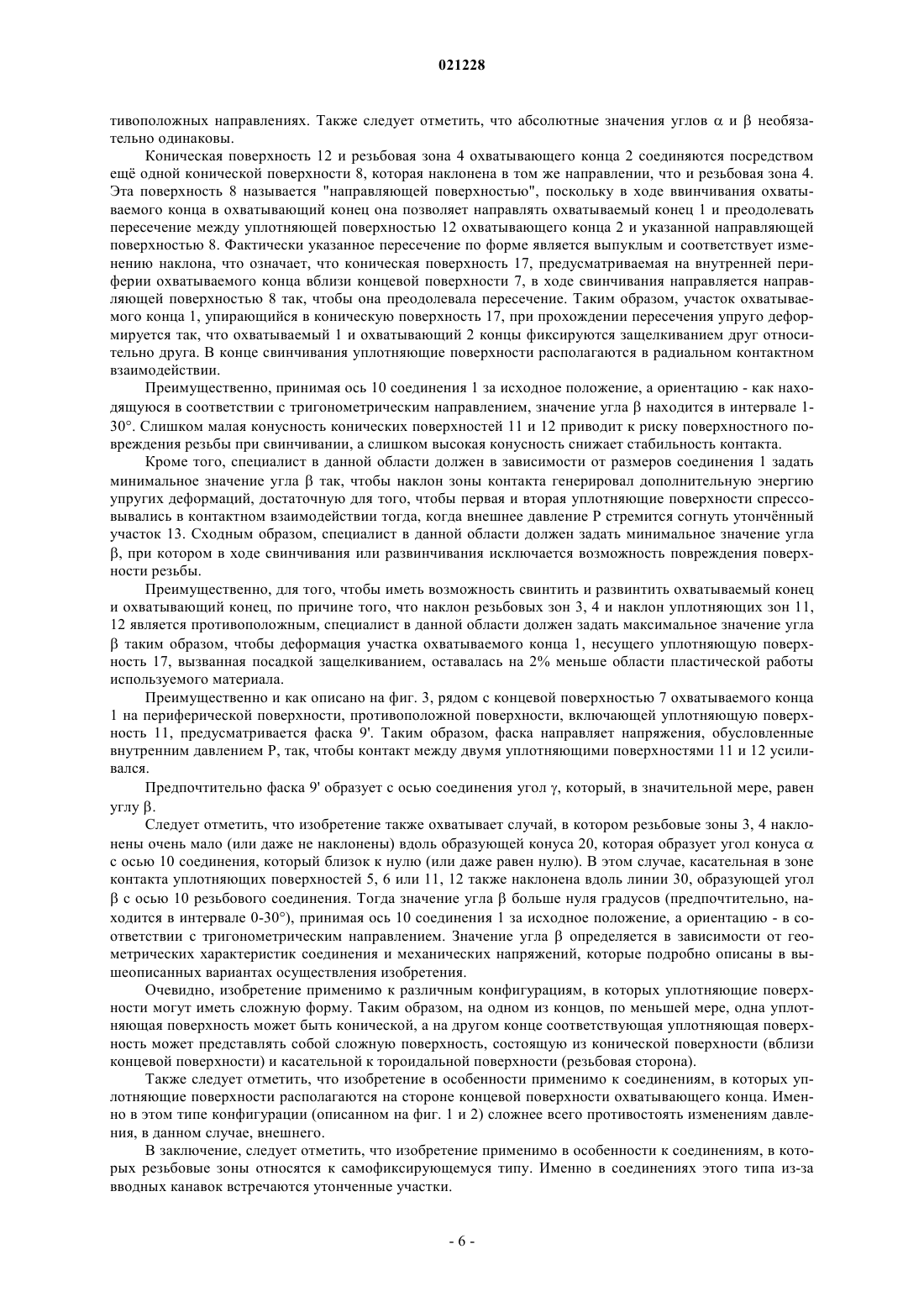

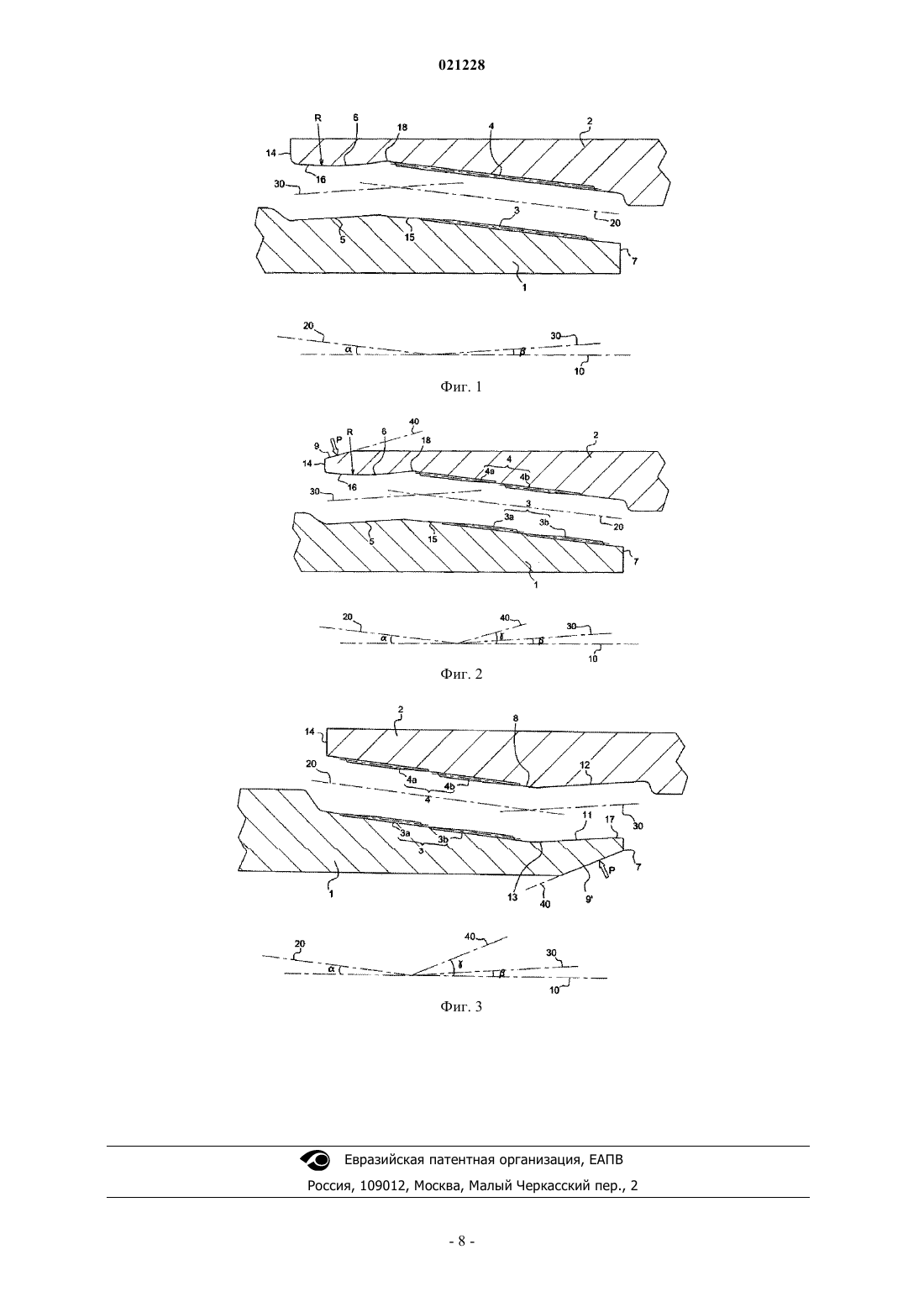

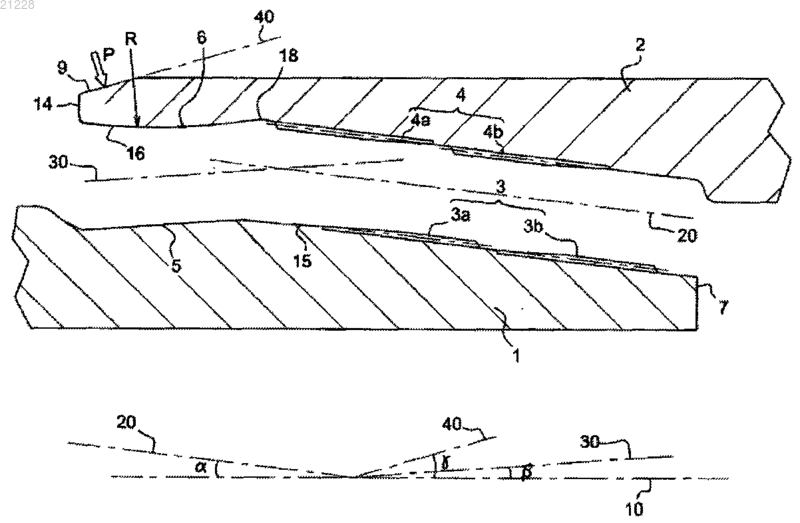

ГЕРМЕТИЧНОЕ ТРУБНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Изобретение относится к герметичному резьбовому соединению, которое включает первый и второй трубные компоненты, каждый из которых оснащается соответствующим охватываемым концом (1) и охватывающим концом (2), при этом охватываемый конец (1) включает на его наружной периферической поверхности по меньшей мере одну резьбовую зону (3) и по меньшей мере одну уплотняющую поверхность (5, 11) и заканчивается концевой поверхностью (7), которая ориентирована поперк оси (10) соединения, охватывающий конец (2) включает на его внутренней периферической поверхности по меньшей мере одну резьбовую зону (4), которая взаимодействует с резьбовой зоной (3) охватываемого конца (1) посредством свинчивания, резьбовые зоны (3,4) наклонены в соответствии с образующей конуса (20), которая образует угол конуса альфа с осью (10) соединения, по меньшей мере одну уплотняющую поверхность (6, 12), расположенную так, чтобы она взаимодействовала по меньшей мере с одной уплотняющей поверхностью (5, 11) охватываемого конца (1) вдоль зоны радиального контактного взаимодействия, и заканчивается концевой поверхностью (8), которая ориентирована поперк оси (10) соединения, касательная в зоне контакта указанной по меньшей мере одной уплотняющей поверхности (5, 6; 11, 12) наклонена по прямой линии (30), образующей угол бета с осью (10) резьбового соединения, отличающемуся тем, что наклон, определяемый образующей конуса (20) относительно резьбовых зон (3, 4),происходит в направлении, противоположном наклону, определяемому касательной (30) в зоне контакта указанной уплотняющей поверхности (5, 6; 11, 12).(71)(73) Заявитель и патентовладелец: ВАЛЛУРЕК МАННЕСМАНН ОЙЛ ЭНД ГЕС ФРАНС (FR); СУМИТОМО МЕТАЛ ИНДАСТРИС, ЛТД. (JP) Настоящее изобретение относится к герметичному резьбовому трубному соединению, находящемуся под действием статического напряжения такого, как осевое растяжение, осевое сжатие, изгиб, внутреннее или внешнее давление, а также их комбинации. Указанные герметичные трубные соединения, ниже также называемые соединениями, могут изготавливаться путм соединения охватываемого элемента на конце первого трубного компонента, который может, например, представлять собой трубу большой длины, и охватывающего элемента на конце второго трубного компонента, который может, например, представлять собой трубу большой длины или соединительную муфту, где каждый из указанных элементов оснащается металлической уплотняющей поверхностью и радиально уплотняется по отношению к металлической уплотняющей поверхности второго элемента. Указанные соединения используются, в частности, для изготовления герметичных обсадных колонн или насосно-компрессорных колонн для углеводородных скважин или для скважин сходного типа, таких как, например, геотермальные скважины. Металлические уплотняющие поверхности (поверхности уплотнения "металл-металл") охватываемого и охватывающего элементов указанных соединений являются чрезвычайно важными зонами, которые гарантируют герметичность соединения. В углеводородных скважинах указанные соединения подвергаются различным напряжениям, таким как растяжение, сжатие, изгиб и давление, которое создатся либо внешним окружением, либо текучими средами, движущимися внутри соединения. Указанные разнообразные напряжения могут изменяться во времени, например, в ходе этапа цементирования обсадной колонны (возрастание внешнего давления),или в ходе этапа добычи (возрастание внутреннего давления), или в ходе операций по техническому обслуживанию (остановка, а затем запуск добычи), и действовать по отдельности или в сочетании. Ожидается, что указанные соединения должны не только выдерживать указанные механические напряжения, но и оставаться герметичными при их приложении к соединениям. Поэтому было выполнено большое количество разработок, в частности, в отношении соединений, использующих уплотняющие поверхности "металл-металл". Общая концепция таких соединений заключается в создании двух поверхностей, взаимодействующих посредством уплотняющего контакта, где одна поверхность принадлежит охватываемому концу первого трубного компонента, а вторая - к охватывающему концу второго трубного компонента. Охватываемый и охватывающий концы включают резьбовые зоны, которые позволяют им соединяться путм свинчивания. Кроме того, уплотняющие поверхности имеют размеры, которые делают возможным их контактное взаимодействие в ходе свинчивания, где контактное взаимодействие возникает в результате радиального уплотнения между двумя уплотняющими поверхностями. Например, в документе FR-2913746 предлагается резьбовое соединение, которое включает первый и второй трубные компоненты, каждый из которых оснащается соответствующими охватываемым и охватывающим концами, где охватываемый конец включает на его наружной периферической поверхности резьбовую зону, уплотняющую поверхность и заканчивается концевой поверхностью, ориентированной радиально относительно оси соединения, охватывающий конец включает на его внутренней периферической поверхности резьбовую зону, взаимодействующую посредством свинчивания с резьбовой зоной на охватываемом конце, уплотняющую поверхность, взаимодействующую посредством затягивания с уплотняющей поверхностью охватываемого конца, и заканчивается концевой поверхностью, ориентированной радиально относительно оси соединения. Уплотняющая поверхность охватывающего конца располагается на внутренней периферической поверхности указанного конца так, чтобы она находилась рядом с концевой поверхностью. Между указанной уплотняющей поверхностью и резьбовой зоной выполнена зона, которая обладает пониженной радиальной жсткостью и, таким образом, может деформироваться в радиальном направлении под действием прилагаемого к ней давления. Пониженная радиальная жсткость получается путм уменьшения кольцевого сечения соединения на участке, расположенном между резьбовой зоной и уплотняющей поверхностью охватывающего конца. Уменьшение кольцевого сечения фактически достигается путм выполнения канавки на внутренней периферии. По этой причине данный участок приобретает способность деформироваться в радиальном направлении при приложении внешнего давления и, таким образом, генерирует дополнительную энергию упругих деформаций, которая позволяет первой и второй уплотняющим поверхностям быть спрессованными для образования уплотняющего контакта. Также следует отметить, что зоны, которые из-за присутствия канавки, выполненной на внутренней периферии охватывающего конца, имеют меньшую толщину, могут рассматриваться как составляющие преимущество в случае, когда резьбовая зона относится к "самофиксирующемуся" типу. На самом деле, такой тип резьбы требует проточки канавки, которая называется "вводной" канавкой, толщина которой, предпочтительно, по меньшей мере, равна высоте зубьев, которые будут механически обработаны, и длина предпочтительно равна, по меньшей мере, половине шага резьбы. Функция"вводной" канавки заключается в том, чтобы осуществить вхождение в зацепление и вывод из зацепления режущих инструментов в ходе механической обработки резьбовой зоны. Уменьшение толщины участка кольцевого сечения должно оптимизироваться для того, чтобы выдерживать напряжения, вызываемые давлением, и обеспечивать утонченный участок достаточной областью упругих деформаций. Однако этот компромисс имеет ограничения в тех случаях, когда давление превышает порог максимальной упругой деформации, допустимой для канавки. Это может происходить в том случае, когда уплотняющая поверхность является наружной, а соединение проходит через карманы текучих сред, расположенные на больших глубинах. Сходным образом, когда уплотняющая поверхность является внутренней, значение максимального давления, допустимого для канавки, может быть превышено тогда, когда после некоторого перерыва текучая среда снова начинает движение на полной скорости. С целью преодоления проблемы смятия утончнной части под действием внешнего давления или внезапного всплеска в случае внутреннего давления, изобретение предлагает модификацию наклона уплотняющих зон, причем наклон, как правило, осуществляется в том же направлении, что и наклон резьбовых зон. Точнее, изобретение предлагает обращение ориентации наклона уплотняющих зон так, чтобы эта новая ориентация противостояла смятию утончнного участка. В целом, изобретение предлагает обеспечение стабильности контакта уплотняющих зон, расположенных вблизи концевых поверхностей концов трубных компонентов. Точнее, изобретение предусматривает герметичное резьбовое соединение, включающее первый и второй трубные компоненты, каждый из которых оснащается соответствующими охватываемым и охватывающим концами, где охватываемый конец включает на его наружной периферической поверхности,по меньшей мере одну резьбовую зону, по меньшей мере одну уплотняющую поверхность и заканчивается концевой поверхностью, ориентированной поперк оси соединения, охватывающий конец включает на его внутренней периферической поверхности по меньшей мере одну резьбовую зону, взаимодействующую посредством свинчивания с резьбовой зоной охватываемого конца, при этом резьбовые зоны наклонены в соответствии с образующей конуса, которая образует угол конусас осью соединения, по меньшей мере одну уплотняющую поверхность, расположенную так, чтобы она взаимодействовала по меньшей мере с одной уплотняющей поверхностью охватываемого конца вдоль зоны контакта радиального взаимодействия и заканчивается концевой поверхностью, ориентированной поперек оси соединения, при этом касательная в зоне контакта указанной по меньшей мере одной уплотняющей поверхности наклонена по прямой линии, образующей уголс осью резьбового соединения, отличающееся тем, что наклон, определяемый образующей конуса по отношению к резьбовым зонам, осуществляется в направлении, противоположном наклону, определяемому касательной в зоне контакта указанной по меньшей мере одной уплотняющей поверхности. Ниже приводятся необязательные отличительные особенности изобретения, являющиеся дополняющими или замещающими. Касательная в зоне контакта указанной по меньшей мере одной уплотняющей поверхности образует уголс абсолютным значением в интервале 1-30. По меньшей мере одна уплотняющая поверхность охватываемого конца располагается на наружной периферической поверхности указанного охватываемого конца вблизи концевой поверхности указанного охватываемого конца, а уплотняющая поверхность охватывающего конца располагается так, что она противостоит уплотняющей поверхности охватываемого конца. По меньшей мере одна уплотняющая поверхность охватывающего конца располагается на внутренней периферической поверхности указанного охватывающего конца вблизи концевой поверхности указанного охватывающего конца, а уплотняющая поверхность охватываемого конца располагается так,чтобы она противостояла уплотняющей поверхности охватывающего конца. Уплотняющие поверхности представляют собой конические поверхности, определяющие образующую конуса, которая образует уголс осью соединения. Уплотняющие поверхности представляют собой тороидальные поверхности с радиусом R, касательная к которым в зоне контакта образует уголс осью соединения. Одна из уплотняющих поверхностей представляет собой коническую поверхность, а вторая соответствующая противостоящая уплотняющая поверхность является тороидальной с радиусом R, и касательная в зоне контакта между конической поверхностью и тороидальной поверхностью образует уголс осью соединения. Значение радиуса тороида R находится в интервале 30-100 мм. На периферической поверхности напротив поверхности, включающей уплотняющую поверхность,вблизи концевой поверхности предусматривается фаска. Фаска наклонена относительно оси соединения под углом , значение которого находится в интервале 1-30. Фаска образует с осью соединения угол , который, в значительной мере, равен углу, образуемому касательной в зоне контакта между уплотняющими поверхностями с осью соединения. Резьбовые зоны взаимодействуют с самофиксирующимся затягиванием. Резьбовые зоны, соответственно, состоят из первой и второй резьбовых зон, которые являются ступенчатыми друг относительно друга. Отличительные особенности и преимущества изобретения будут более подробно описаны ниже с отсылкой к сопроводительным графическим материалам. Фиг. 1 - схематическое изображение соединения, в котором уплотняющая поверхность предусматривается вблизи концевой поверхности охватывающего конца в соответствии с первым вариантом осуществления изобретения. Фиг. 2 - схематическое изображение усовершенствования соединения, показанного на фиг. 1. Фиг. 3 - схематическое изображение соединения, в котором уплотняющая поверхность выполнена вблизи концевой поверхности охватываемого конца в соответствии со вторым вариантом осуществления изобретения. Резьбовое трубное соединение, показанное на фиг. 1, представляет собой герметичное резьбовое соединение, включающее первый и второй трубные компоненты, каждый из которых оснащается соответствующим охватываемым 1 или охватывающим 2 концом. Охватываемый конец 1 и охватывающий конец 2 заканчиваются концевыми поверхностями, соответственно, 7 и 14, ориентированными поперек оси соединения 10. Термин "ориентированные поперек относительно оси соединения" означает, что соответствующие концевые поверхности 7 и 14 не являются параллельными оси соединения, но лежат в плоскости, которая пересекается с осью соединения и образует с нормалью к оси соединения угол, который не превышает 45. Эти концевые поверхности могут представлять собой осевые опорные поверхности, предназначенные для взаимодействия посредством упора с соответствующими поверхностями для того, чтобы выдерживать крутящие моменты при свинчивании в ходе ввинчивания охватываемого конца в охватывающий конец. Охватываемый конец 1 включает на его наружной периферической поверхности резьбовую зону 3; сходным образом, охватывающий конец 2 включает на его внутренней периферической поверхности резьбовую зону 4, при этом соответствующие зоны 3, 4 взаимодействуют в ходе взаимного соединения двух концов 1 и 2 посредством свинчивания. Резьбовые зоны 3 и 4 определяют образующую конуса 20,которая образует уголс осью 10 резьбового соединения так, чтобы, принимая ось 10 соединения 1 за исходное положение и используя обратную тригонометрическую ориентацию, уголбыл больше или равен нулю. Значение этого угла, как правило, находится в интервале 1-45. Непроницаемость для текучих сред как внутри трубного соединения, так и из среды снаружи трубного соединения обеспечивается двумя уплотняющими поверхностями "металл-металл" 5, 6, которые располагаются вблизи концевой поверхности 14 охватываемого конца 2. Точнее, уплотняющая поверхность 6 располагается на внутренней периферической поверхности охватывающего конца 2 вблизи концевой поверхности 14, которая, в свою очередь, ориентирована вдоль линии, в значительной мере, перпендикулярной оси 10 соединения. Уплотняющей поверхности 6 противостоит уплотняющая поверхность 5, которая предусматривается на наружной периферической поверхности охватываемого конца 1. Обе уплотняющие поверхности расположены так, чтобы они приводились в контактное взаимодействие при ввинчивании охватываемого конца в охватывающий конец. Термин "контактное взаимодействие" означает, что наружный диаметр охватываемого конца 1 на уплотняющей поверхности 5 несколько больше внутреннего диаметра охватывающего конца 2 на уплотняющей поверхности 6. В варианте осуществления изобретения, описанном на фиг. 1, уплотняющая поверхность 6 представляет собой тороидальную поверхность с радиусом R. По бокам от тороидальной поверхности внутренняя периферия охватывающего конца нест конические поверхности. Между тороидальной поверхностью 6 и резьбовой зоной 4 находится утончнный конический участок 18. Фактически, этот утончнный участок 18 изготавливается путм выреза канавки на внутренней периферии охватывающего конца 2 в конце резьбовой зоны 4 для обеспечения лгкости введения в зацепление и выведения из зацепления инструментов в ходе механической обработки резьбы. Поэтому данный утончнный участок обладает пониженной радиальной жсткостью, что делает соединение в этой области уязвимым тогда, когда внешнее давление увеличивается настолько, что превышает допустимое для утончнного участка пороговое значение. Концевая поверхность 14 охватывающего конца 2 и тороидальная поверхность 6 соединяются посредством конической поверхности 16, которая предусматривается на внутренней периферии охватывающего конца и находится вблизи указанной концевой поверхности 14. Коническая поверхность 16 вблизи концевой поверхности 14 образует с ней угол, близкий к 90, и имеет наклон в том же направлении, что и резьбовые зоны 3 и 4. Следует отметить, что различные поверхности, как правило, соединяются посредством радиусов для того, чтобы избежать острых углов, которые обычно запрещены нормами механической обработки. Тороидальная поверхность 6 представляет собой выпуклую куполообразную тороидальную поверхность, диаметр которой уменьшается в направлении концевой поверхности 14. Значение радиуса R,предпочтительно, находится в интервале 30-100 мм. Слишком большой радиус ( 100 мм) тороидальной поверхности может приводить к недостаткам, идентичным недостаткам контакта между коническими поверхностями. Слишком малый радиус ( 30 мм) этой куполообразной поверхности будет приводить к недостаточной ширине контакта. Охватываемый конец содержит противостоящую уплотняющей поверхности 6 коническую уплотняющую поверхность 5, диаметр которой также уменьшается в направлении концевой поверхности 14 охватывающего элемента. Коническая уплотняющая поверхность 5 имеет образующую конуса, которая образует уголс осью 10 соединения. Аналогично, касательная 30 в зоне контакта между уплотняющими поверхностями 5 и 6 определяет конус, образующий уголс осью 10 соединения. Согласно изобретению, касательная 30 в зоне контакта уплотняющих поверхностей и образующая конуса 20 относительно резьбовых зон (3, 4) наклонены в противоположных направлениях. Также следует отметить, что абсолютные значения углови необязательно одинаковы. Коническая поверхность 5 и резьбовая зона 3 охватываемого конца 1 соединяются посредством ещ одной конической поверхности 15, которая имеет наклон в том же направлении, что и резьбовая зона 3. Поверхность 15 называется "направляющей поверхностью", поскольку в ходе ввинчивания охватываемого конца в охватывающий конец она позволяет направлять охватывающий конец 2 и преодолевать пересечение между уплотняющей поверхностью 5 охватываемого конца 1 и указанной направляющей поверхностью 15. Фактически указанное пересечение по форме является выпуклым и соответствует изменению наклона, что означает, что коническая поверхность 16, предусматриваемая на внутренней периферии охватывающего конца вблизи концевой поверхности 14, в ходе свинчивания направляется направляющей поверхностью 15 так, чтобы она преодолевала пересечение. Таким образом, участок охватывающего конца 2, упирающийся в коническую поверхность 16, при прохождении пересечения упруго деформируется так, что охватываемый конец 1 и охватывающий конец 2 фиксируются защелкиванием друг относительно друга. В конце свинчивания уплотняющие поверхности располагаются в радиальном контактном взаимодействии. Преимущественно, принимая ось 10 соединения 1 за исходное положение и при нормальной тригонометрической ориентации, значение угланаходится в интервале 1-30. Слишком малая конусность конической поверхности 5 приводит к риску повреждения поверхности резьбы при свинчивании, а слишком высокая конусность снижает стабильность контакта. Авторы изобретения обнаружили, что указанная зона контакта между конической поверхностью и куполообразной поверхностью позволяет получить очень большую ширину эффективного осевого контакта и, в значительной мере, параболическое распределение контактных давлений вдоль зоны эффективного контакта, в отличие от зон контакта между двумя коническими поверхностями, которые содержат две узких зоны эффективного контакта на концах зоны контакта. Геометрия зоны контакта при использовании варианта осуществления, описанного на фиг. 1, позволяет сохранять хорошую ширину эффективного контакта независимо от изменений в осевом расположении соединнных элементов за счт допусков на механическую обработку, при этом зона эффективного контакта вращается вокруг купола куполообразной поверхности, сохраняя параболический профиль локального контактного давления. Кроме того, специалист в данной области должен в зависимости размеров соединения 1 задать минимальное значение углатак, чтобы наклон зоны контакта генерировал дополнительную энергию упругих деформаций, достаточную для того, чтобы первая и вторая уплотняющие поверхности спрессовывались в контактном взаимодействии тогда, когда внешнее давление Р стремится согнуть утончнный участок 18. Сходным образом, специалист в данной области должен задать минимальное значение угла, при котором в ходе свинчивания или развинчивания исключается возможность повреждения поверхности резьбы. Преимущественно, для того, чтобы иметь возможность свинтить и развинтить охватываемый конец и охватывающий конец, по причине того, что наклон резьбовых зон 3, 4 и наклон уплотняющих зон 5, 6 является противоположным, специалист в данной области должен задать максимальное значение углатаким образом, чтобы деформация участка охватывающего конца 2, несущего поверхность 16, вызванная посадкой защелкиванием, оставалась на 2% меньше области пластической работы используемого материала. Преимущественно и как описано на фигуре 2, фаска 9 рядом с концевой поверхностью 14 охватывающего конца 2 предусматривается на периферической поверхности, противоположной поверхности,включающей уплотняющую поверхность 6. Таким образом, фаска направляет напряжения, обусловленные внешним давлением Р, так, чтобы контакт между двумя уплотняющими поверхностями 5 и 6 усиливался. Предпочтительно, фаска 9 образует с осью соединения угол , который, в значительной мере, равен углу . Преимущественно, резьбовые зоны 3, 4 относятся к известному типу и называются "самофиксирующимися" (также они называются зонами с постепенным изменением осевой ширины витков резьбы и/или интервалов между витками резьбы и описываются в известном из уровня техники документе USRe 344767), где в ходе свинчивания до конечного положения фиксации возникает постепенно усиливающееся взаимодействие. В этом случае опорные поверхности не требуются. В варианте, описанном на фиг. 2, каждая из самофиксирующихся резьбовых зон 3,4 включает, соответственно, первый 3 а, 3b и второй 4 а, 4b участки, где указанные первые и вторые участки являются ступенчатыми друг относительно друга, т.е. образующие конуса первых участков, проходящих через вершины или впадины витков резьбы, радиально отстоят от образующих конуса вторых участков. Такая конфигурация позволяет уменьшить общую длину резьбовых зон 3 и 4, сохраняя при этом большой кру-4 021228 тящий момент при свинчивании. В другом варианте осуществления изобретения, показанном на фиг. 3, резьбовое трубное соединение представляет собой герметичное резьбовое соединение, включающее первый и второй трубные компоненты, каждый из которых, соответственно, оснащается охватываемым концом 1 и охватывающим концом 2. Охватываемый конец 1 и охватывающий конец 2 заканчиваются соответствующими концевыми поверхностями 7 и 14, ориентированными поперк оси соединения 10. Термин "ориентированный поперк оси соединения" означает, что соответствующие концевые поверхности 7 и 14 не параллельны оси соединения, но лежат в плоскости, которая пересекается с осью соединения, образуя с нормалью к оси соединения угол, который не превышает 45. Эти концевые поверхности могут представлять собой осевые опорные поверхности, предназначенные для взаимодействия в упоре с соответствующими поверхностями для того, чтобы выдерживать крутящие моменты при свинчивании в ходе ввинчивания охватываемого конца в охватывающий конец. Охватываемый конец 1 включает на его наружной периферической поверхности резьбовую зону 3; сходным образом, охватывающий конец 2 включает на его внутренней периферической поверхности резьбовую зону 4, соответствующие резьбовые зоны 3, 4 взаимодействуют в ходе взаимного соединения посредством свинчивания концов 1 и 2. Резьбовые зоны 3 и 4 определяют образующую конуса 20, которая образует уголс осью 10 резьбового соединения так, чтобы, принимая ось 10 соединения 1 за исходное положение и используя обратную тригонометрическую ориентацию, уголбыл больше или равен нулю. Значение этого угла, как правило, находится в интервале 1-45. Преимущественно резьбовые зоны 3, 4 относятся к известному типу и известны как "самофиксирующиеся" (также они называются зонами с постепенным изменением осевой ширины витков резьбы и/или интервалов между витками резьбы), где в ходе свинчивания до конечного положения фиксации получается постепенно усиливающееся затягивание. В этом случае опорные поверхности не требуются. Преимущественно и как описано на фиг. 3, каждая из самофиксирующихся резьбовых зон 3, 4 включает, соответственно, первый 3a, 3b и второй 4a, 4b участки, где указанные первые и вторые участки являются ступенчатыми друг относительно друга. Такая конфигурация позволяет уменьшить общую длину резьбовых зон 3 и 4, сохраняя при этом большой крутящий момент при свинчивании. Жидкостное уплотнение, как для внутренней части трубного соединения, так и для среды снаружи трубного соединения обеспечивается двумя уплотняющими поверхностями "металл-металл" 11, 12, которые располагаются вблизи концевой поверхности 7 охватываемого конца 1. Точнее, уплотняющая поверхность 12 располагается на внутренней периферической поверхности охватывающего конца 2 вблизи концевой поверхности 7 охватываемого конца 1, которая, в свою очередь, ориентирована вдоль линии, в значительной мере, перпендикулярной оси 10 соединения. Уплотняющей поверхности 6 противостоит уплотняющая поверхность 11, которая предусматривается на наружной периферической поверхности охватываемого конца 1. Обе уплотняющие поверхности расположены так, чтобы они приводились в контактное взаимодействие при ввинчивании охватываемого конца в охватывающий конец. Термин "контактное взаимодействие" означает, что наружный диаметр охватываемого конца 1 на уплотняющей поверхности 11 несколько больше внутреннего диаметра охватывающего конца 2 на уплотняющей поверхности 12. В варианте осуществления изобретения, описанном на фиг. 3, уплотняющая поверхность 11 представляет собой коническую поверхность, которая соединяется с другими поверхностями внутренней периферии охватывающего конца посредством радиусов во избежание острых углов. Между тороидальной поверхностью 11 и резьбовой зоной 3 находится утончнный конический участок 13. Фактически,этот утончнный участок 13 существует потому, что на наружной периферии охватываемого конца 1 в конце резьбовой зоны 3 прорезается канавка, и, таким образом, инструменты могут быть легко введены в зацепление и выведены из зацепления в ходе механической обработки витков резьбы. Поэтому данный утончнный участок обладает пониженной радиальной жсткостью, что делает соединение в этой области уязвимым, когда внутреннее давление Р увеличивается настолько, что превышает допустимое для утончнного участка пороговое значение. Концевая поверхность 7 охватываемого конца 1 и коническая поверхность 11 соединяются посредством конической поверхности 17, которая предусматривается на наружной периферии охватываемого конца 1 и находится поблизости от концевой поверхности 7. Соединительная поверхность 17 образует с концевой поверхностью 7 угол, близкий к 90, и имеет наклон в том же направлении, что и резьбовые зоны 3 и 4. Следует отметить, что разнообразные поверхности, как правило, соединяются посредством радиусов для того, чтобы избежать острых углов, которые обычно запрещены нормами механической обработки. Поверхность 11 представляет собой коническую поверхность, которая содержит образующую конуса, которая образует уголс осью 10 соединения. Охватывающий конец содержит противостоящую уплотняющей поверхности 11 коническую уплотняющую поверхность 12, которая содержит образующую конуса, также образующую уголс осью 10 соединения. Касательная 30 в зоне контакта между уплотняющими поверхностями 11 и 12 также определяет конус под угломк оси 10 соединения. Согласно изобретению касательная 30 в зоне контакта уплотняющих поверхностей и образующая конуса 20 относительно резьбовых зон (3, 4) наклонены в про-5 021228 тивоположных направлениях. Также следует отметить, что абсолютные значения угловинеобязательно одинаковы. Коническая поверхность 12 и резьбовая зона 4 охватывающего конца 2 соединяются посредством ещ одной конической поверхности 8, которая наклонена в том же направлении, что и резьбовая зона 4. Эта поверхность 8 называется "направляющей поверхностью", поскольку в ходе ввинчивания охватываемого конца в охватывающий конец она позволяет направлять охватываемый конец 1 и преодолевать пересечение между уплотняющей поверхностью 12 охватывающего конца 2 и указанной направляющей поверхностью 8. Фактически указанное пересечение по форме является выпуклым и соответствует изменению наклона, что означает, что коническая поверхность 17, предусматриваемая на внутренней периферии охватываемого конца вблизи концевой поверхности 7, в ходе свинчивания направляется направляющей поверхностью 8 так, чтобы она преодолевала пересечение. Таким образом, участок охватываемого конца 1, упирающийся в коническую поверхность 17, при прохождении пересечения упруго деформируется так, что охватываемый 1 и охватывающий 2 концы фиксируются защелкиванием друг относительно друга. В конце свинчивания уплотняющие поверхности располагаются в радиальном контактном взаимодействии. Преимущественно, принимая ось 10 соединения 1 за исходное положение, а ориентацию - как находящуюся в соответствии с тригонометрическим направлением, значение угланаходится в интервале 130. Слишком малая конусность конических поверхностей 11 и 12 приводит к риску поверхностного повреждения резьбы при свинчивании, а слишком высокая конусность снижает стабильность контакта. Кроме того, специалист в данной области должен в зависимости от размеров соединения 1 задать минимальное значение углатак, чтобы наклон зоны контакта генерировал дополнительную энергию упругих деформаций, достаточную для того, чтобы первая и вторая уплотняющие поверхности спрессовывались в контактном взаимодействии тогда, когда внешнее давление Р стремится согнуть утончнный участок 13. Сходным образом, специалист в данной области должен задать минимальное значение угла, при котором в ходе свинчивания или развинчивания исключается возможность повреждения поверхности резьбы. Преимущественно, для того, чтобы иметь возможность свинтить и развинтить охватываемый конец и охватывающий конец, по причине того, что наклон резьбовых зон 3, 4 и наклон уплотняющих зон 11,12 является противоположным, специалист в данной области должен задать максимальное значение углатаким образом, чтобы деформация участка охватываемого конца 1, несущего уплотняющую поверхность 17, вызванная посадкой защелкиванием, оставалась на 2% меньше области пластической работы используемого материала. Преимущественно и как описано на фиг. 3, рядом с концевой поверхностью 7 охватываемого конца 1 на периферической поверхности, противоположной поверхности, включающей уплотняющую поверхность 11, предусматривается фаска 9'. Таким образом, фаска направляет напряжения, обусловленные внутренним давлением Р, так, чтобы контакт между двумя уплотняющими поверхностями 11 и 12 усиливался. Предпочтительно фаска 9' образует с осью соединения угол , который, в значительной мере, равен углу . Следует отметить, что изобретение также охватывает случай, в котором резьбовые зоны 3, 4 наклонены очень мало (или даже не наклонены) вдоль образующей конуса 20, которая образует угол конусас осью 10 соединения, который близок к нулю (или даже равен нулю). В этом случае, касательная в зоне контакта уплотняющих поверхностей 5, 6 или 11, 12 также наклонена вдоль линии 30, образующей уголс осью 10 резьбового соединения. Тогда значение углабольше нуля градусов (предпочтительно, находится в интервале 0-30), принимая ось 10 соединения 1 за исходное положение, а ориентацию - в соответствии с тригонометрическим направлением. Значение углаопределяется в зависимости от геометрических характеристик соединения и механических напряжений, которые подробно описаны в вышеописанных вариантах осуществления изобретения. Очевидно, изобретение применимо к различным конфигурациям, в которых уплотняющие поверхности могут иметь сложную форму. Таким образом, на одном из концов, по меньшей мере, одна уплотняющая поверхность может быть конической, а на другом конце соответствующая уплотняющая поверхность может представлять собой сложную поверхность, состоящую из конической поверхности (вблизи концевой поверхности) и касательной к тороидальной поверхности (резьбовая сторона). Также следует отметить, что изобретение в особенности применимо к соединениям, в которых уплотняющие поверхности располагаются на стороне концевой поверхности охватывающего конца. Именно в этом типе конфигурации (описанном на фиг. 1 и 2) сложнее всего противостоять изменениям давления, в данном случае, внешнего. В заключение, следует отметить, что изобретение применимо в особенности к соединениям, в которых резьбовые зоны относятся к самофиксирующемуся типу. Именно в соединениях этого типа из-за вводных канавок встречаются утонченные участки. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 1. Герметичное резьбовое соединение, которое включает первый и второй трубные компоненты,каждый из которых оснащается соответствующим охватываемым концом (1) и охватывающим концом(2), при этом охватываемый конец (1) включает на его наружной периферической поверхности по меньшей мере одну резьбовую зону (3) и по меньшей мере одну уплотняющую поверхность (5, 11) и заканчивается концевой поверхностью (7), которая ориентирована поперк и в значительной степени перпендикулярно оси (10) соединения, охватывающий конец (2) включает на его внутренней периферической поверхности по меньшей мере одну резьбовую зону (4), которая взаимодействует с резьбовой зоной (3) охватываемого конца (1) посредством свинчивания, резьбовые зоны (3, 4) взаимодействуют с самофиксирующимся затягиванием, причем резьбовые зоны (3, 4) наклонены в соответствии с образующей конуса (20), которая образует угол конусас осью (10) соединения, по меньшей мере одну уплотняющую поверхность (6, 12), расположенную так, чтобы она взаимодействовала по меньшей мере с одной уплотняющей поверхностью (5, 11) охватываемого конца (1) вдоль зоны контакта радиального взаимодействия, и заканчивается концевой поверхностью (14), которая ориентирована поперк и в значительной степени перпендикулярно оси (10) соединения, при этом касательная в зоне контакта указанной по меньшей мере одной уплотняющей поверхности (5, 6; 11, 12) наклонена по прямой линии (30), образующей уголс абсолютным значением в интервале 1-30 с осью (10) резьбового соединения, где одна по меньшей мере из одной из уплотняющих поверхностей (5, 6; 11, 12) представляет собой коническую поверхность; вторая соответствующая противостоящая уплотняющая поверхность (6, 5; 12, 11) является тороидальной поверхностью с радиусом R и касательная в зоне контакта между конической поверхностью и тороидальной поверхностью образует указанный уголс осью (10) соединения, причем наклон, определяемый образующей конуса (20) относительно резьбовых зон (3, 4), происходит в направлении, противоположном наклону, определяемому касательной (30) в зоне контакта указанной по меньшей мере одной уплотняющей поверхности (5, 6; 11, 12), причем концевая поверхность свободна от взаимодействия посредством упора с какими-либо другими поверхностями. 2. Резьбовое соединение по п.1, отличающееся тем, что по меньшей мере одна уплотняющая поверхность (11) охватываемого конца (1) располагается на наружной периферической поверхности указанного охватываемого конца (1) вблизи концевой поверхности (7) указанного охватываемого конца, а уплотняющая поверхность (12) охватывающего конца (2) располагается так, что она противостоит уплотняющей поверхности (11) охватываемого конца (1). 3. Резьбовое соединение по п.1, отличающееся тем, что по меньшей мере одна уплотняющая поверхность (6) охватывающего конца (2) располагается на внутренней периферической поверхности указанного охватывающего конца (2) вблизи концевой поверхности (14) указанного охватывающего конца, а уплотняющая поверхность (5) охватываемого конца (1) располагается так, чтобы она противостояла уплотняющей поверхности (6) охватывающего конца (2). 4. Резьбовое соединение по п.2 или 3, отличающееся тем, что по меньшей мере одна из уплотняющих поверхностей (5, 6; 11, 12) представляет собой коническую поверхность, определяющую образующую конуса, которая образует уголс осью (10). 5. Резьбовое соединение по п.2 или 3, отличающееся тем, что по меньшей мере одна из уплотняющих поверхностей (5, 6; 11, 12) представляет собой тороидальную поверхность с радиусом R, касательная к которой в зоне контакта образует уголс осью (10) соединения. 6. Резьбовое соединение по п.5, отличающееся тем, что значение радиуса тороида R находится в интервале 30-100 мм. 7. Резьбовое соединение по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что вблизи концевой поверхности (7; 14), на периферической поверхности, противоположной поверхности, которая включает по меньшей мере одну уплотняющую поверхность (11; 6), предусматривается фаска (9; 9'). 8. Резьбовое соединение по п.7, отличающееся тем, что фаска (9; 9') наклонена относительно оси(10) соединения под углом , значение которого находится в интервале 1-30. 9. Резьбовое соединение по п.7 или 8, отличающееся тем, что фаска (9; 9') образует уголс осью(10) соединения и этот угол в значительной мере равен углу, образованному касательной в зоне контакта между уплотняющими поверхностями с осью (10) соединения (1). 10. Резьбовое соединение по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что резьбовые зоны (3, 4) состоят соответственно из первой резьбовой зоны (3 а, 4 а) и второй резьбовой зоны (3b, 4b), и первые и вторые резьбовые зоны являются ступенчатыми друг относительно друга.

МПК / Метки

МПК: F16L 15/04

Метки: промышленности, применения, нефтедобывающей, герметичное, соединение, трубное

Код ссылки

<a href="https://eas.patents.su/9-21228-germetichnoe-trubnoe-soedinenie-dlya-primeneniya-v-neftedobyvayushhejj-promyshlennosti.html" rel="bookmark" title="База патентов Евразийского Союза">Герметичное трубное соединение для применения в нефтедобывающей промышленности</a>

Предыдущий патент: 2-оксо-1,2-дигидрохинолиновые модуляторы иммунной функции

Следующий патент: Биотехнологический способ получения гемодеривата из телячьей крови

Случайный патент: Дигидротиенопиримидины для лечения воспалительных заболеваний