Рекуперативное теплопередающее устройство

Номер патента: 16197

Опубликовано: 30.03.2012

Авторы: Пилипенко Владимир Митрофанович, Осипов Сергей Николаевич

Формула / Реферат

1. Рекуперативное теплопередающее устройство, теплообменная часть которого включает твердые пористопроницаемые структуры из теплопроводных материалов, характеризующееся тем, что теплообменная часть состоит из двух или более параллельных, расположенных через промежутки (3) теплообменных пластин (2), выполненных в виде сэндвича из прямоугольных чередующихся теплообменных слоев со сквозными порами или каналами для холодного (4) и горячего (1) теплоносителей со сплошными газоводонепроницаемыми теплопроводными тонкими перегородками (5), выполненными между слоями, при этом для ускоренного прохода удаляемого горячего (1) теплоносителя в теплообменном слое для горячего (1) теплоносителя сквозные поры или каналы выполнены с диаметром, обеспечивающим устранение капиллярного эффекта торможения конденсирующейся жидкости с возможностью формирования в направлении действия гравитации сверху вниз сонаправленного движения удаляемого горячего теплоносителя и конденсата, и покрыты лиофильной пленкой.

2. Устройство по п.1, характеризующееся тем, что диаметр сквозных пор или каналов для горячего теплоносителя составляет от 1 до 2 мм.

Текст

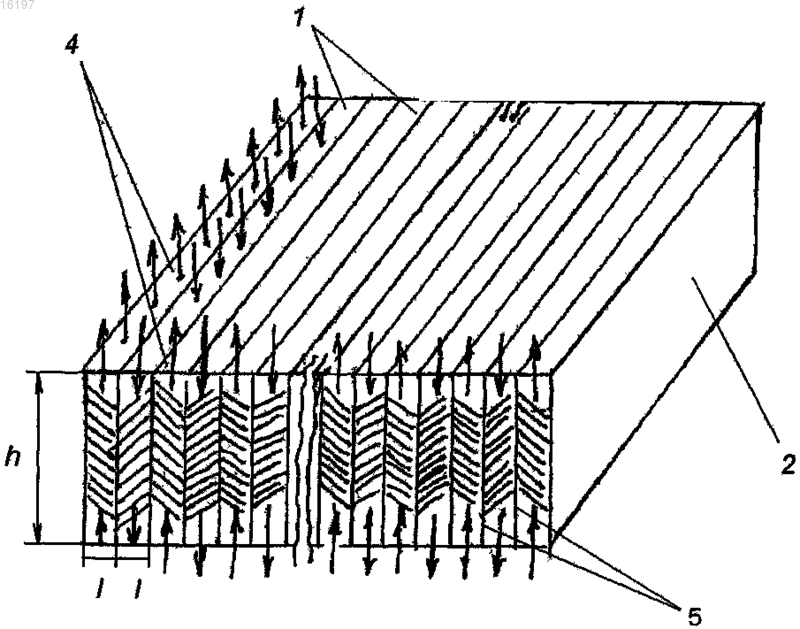

Изобретение относится к области теплообмена и использования низкопотенциальных ВЭР для уменьшения затрат тепла на отопление жилых и других зданий, а также помещений, в которых температура мокрого термометра для влажного воздуха выше таковой для подаваемого в рекуперативный теплообменник холодного теплоносителя. Целью предлагаемого изобретения является выбор и оптимизация условий использования высокоэффективных по теплообмену пористопроницаемых структур из материалов с высокой теплопроводностью (медь, алюминий и др.) при необходимости свободного удаления конденсата из сквозных пор или специально созданных каналов под действием гравитации без существенного влияния капиллярных сил.(71)(73) Заявитель и патентовладелец: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА - НИПТИС ИМ. АТАЕВА С.С." (BY) 016197 Изобретение относится к области теплообмена и использования низкопотенциальных ВЭР для уменьшения затрат тепла на отопление жилых и других зданий, а также помещений, в которых температура мокрого термометра для влажного воздуха выше таковой для подаваемого в рекуперативный теплообменник холодного теплоносителя. Известно несколько способов теплообмена (конвективный, кондуктивный, радиационный и др.),которые использованы в многочисленных патентах. Использование высокопористого материала с высокой теплопроводностью для прохода горячего и холодного теплоносителей, когда создается как бы новый теплоноситель, состоящий из твердой пористой сотовой основы и теплоносителя, позволяет называть такой теплообмен объемным. Известен способ использования пористых материалов с высокой теплопроводностью и метод теплового расчета пористых пластин при условии, что вся передача теплоты внутри плоской пластины осуществляется за счет теплопроводности через твердую фазу, а температуры твердого тела и теплоносителя почти не отличаются друг от друга в любой точке пористой структуры [1, с.62]. Существенным недостатком этого способа является использование теплоносителей без фазовых переходов и существенное действие капиллярных сил, приводящее к гидравлической закупорке сквозных открытых пор и затруднению прокачки теплоносителя, что препятствует использованию влажных газов или пара в качестве горячего теплоносителя по причине конденсации влаги в порах и их закупорки под действием капиллярных сил. Известен способ изготовления теплообменного аппарата [2], включающий заполнение пористым металлом пространства между трубками для протекания охлаждаемой или нагреваемой жидкости и стенками теплообменного аппарата. Здесь пористый металл может служить для усиленной теплопередачи, а трубки могут служить для протекания охлаждаемой и нагреваемой жидкости. Недостатком этой конструкции является невозможность использования пористого металла для охлаждения влажного воздуха из-за возможной конденсации влаги в порах и их гидравлического запирания. В качестве прототипа выбран способ интенсификации теплообмена и теплопередачи в рекуперативных теплопередающих устройствах за счет механизации каналов их трактов [3], в которые вводятся твердые пористопроницаемые структуры из теплопроводных материалов, имеющих максимальные удельные поверхности. Недостатком данного способа является возможная гидравлическая закупорка пор вследствие конденсации пара из газообразного горячего теплоносителя. Целью предлагаемого изобретения является выбор и оптимизация условий использования высокоэффективных по теплообмену пористопроницаемых структур из материалов с высокой теплопроводностью (медь, алюминий и др.) при необходимости свободного удаления конденсата из сквозных пор или специально созданных каналов под действием гравитации без существенного влияния капиллярных сил. Вытекающей задачей является обеспечение возможности уменьшения габаритов и массы теплообменника при сохранении высокой тепловой эффективности рекуперативных теплообменников на основе вспененного металла для утилизации низкопотенциальных ВЭР отработанного воздуха жилых и других помещений в течение отопительного сезона. Техническая цель достигается при помощи рекуперативного теплопередающего устройства, теплообменная часть которого включает твердые пористопроницаемые структуры из теплопроводных материалов, отличие которого по изобретению в том, что теплообменная часть состоит из двух или более параллельных, расположенных через промежутки теплообменных пластин, выполненных в виде сэндвича из прямоугольных теплообменных слоев для холодного и горячего теплоносителей со сплошными газоводонепроницаемыми теплопроводными тонкими перегородками, упомянутые слои расположены в направлении движения горячего и холодного теплоносителей и имеют сквозные поры или каналы для прохода удаляемого горячего теплоносителя в теплообменном слое для горячего теплоносителя с диаметром, обеспечивающим устранение капиллярного эффекта торможения конденсирующейся жидкости из сквозных пор или каналов с возможностью формирования в направлении действия гравитации сверху вниз сонаправленного движения удаляемого горячего теплоносителя и конденсата и его ускоренного удаления из упомянутых пор или каналов, причем поверхности сквозных пор или каналов для горячего теплоносителя покрывают лиофильной пленкой. Использование высокопористого материала с высокой удельной теплопроводностью способствует интенсификации теплообмена, поэтому им заполняют слои как для прохода горячего, так и холодного теплоносителей. Перегородки, разделяющие слои теплообменных пластин для холодного и горячего теплоносителя,выполнены из того же высокопористого материала, что и сами слои. При использовании в качестве холодного теплоносителя жидкости с высокой теплопроводностью соответствующую часть теплообменника (слои для горячего теплоносителя) оставляют свободной от заполнения высокопористым материалом. Для водного конденсата диаметр сквозных пор или специальных сквозных каналов, при котором происходит практическое устранение капиллярного эффекта торможения конденсирующейся жидкости-1 016197 из каналов, составляет от 1 до 2 мм. В представленном устройстве в качестве горячего теплоносителя, т.е. выходной теплообменной среды, выступает теплый влажный газ (воздух) или пар; в качестве холодного теплоносителя, т.е. входной теплообменной среды, выступает любой холодный флюид. Сущность устройства поясняется чертежами. Фиг. 1 - структура теплообменной пластины из высокопористого материала; фиг. 2 - схема построения теплообменника по способу. На чертежах представлено следующее: 1 - слои теплообменных пластин для горячего теплоносителя; 2 - теплообменные пластины; 3 - промежутки между теплообменными пластинами; 4 - слои теплообменных пластин для холодного теплоносителя; 5 - сплошные перегородки между слоями. Поставленная задача решается тем, что в способе объемного теплообмена "холодный флюид - горячий влажный газ (воздух) или пар" используются, по крайней мере, в "горячем" тракте слои (1) высокопористого материала с высокой теплопроводностью, например вспененного алюминия, в котором образованы сквозные поры или специальные каналы для прохождения теплоносителя. Стрелками обозначены направления движения потоков теплоносителя. Слои "горячего" тракта (1) для горячего теплоносителя чередуются со слоями "холодного" тракта (4) для холодного теплоносителя, причем упомянутые слои разделены перегородками (5). Этим обеспечивается послойное в направлении движения разделение холодного и горячего потоков через теплообменную пластину (2). Размеры сквозных пор или каналов в слоях таковы, что позволяют избежать запирания в них конденсата под действием капиллярных сил. Обычно капилляры имеют цилиндрическую форму или эквивалентные отверстия с тонким внутренним каналом, диаметром от сотых долей мм до 1-2 мм [4, с.31]. Для H2O предельный диаметр капилляра в зависимости от его длины по данным А.В.Лыкова [5, с.22-31] может быть даже меньше 1 мм. Поверхности стенок каналов с горячим влажным теплоносителем путем использования, например, технологии напыления, покрывают тончайшей лиофильной пленкой, которая ускоряет удаление конденсата из пор и позволяет уменьшить их диаметр, что дает возможность увеличить теплообменную поверхность. Учитывая отсутствие конденсатообразования в "холодном" тракте теплообменника (с входящей обменной средой, например, наружным воздухом) диаметры проводящих каналов могут быть меньше,чем в горячем тракте. При использовании в качестве холодного теплоносителя жидкости с высокой теплопроводностью, например воды, слои (4) "холодной" части теплообменника можно оставлять свободными от заполнения пористопроницаемым теплопроводным материалом. Для повышения интенсивности теплопередачи от теплоносителя к поверхности капилляра или канала необходимо использовать особенность начального участка формирования пограничного слоя в соответствии с формулой В.Н. Богословского [6, с.47], которая для среднего значения коэффициента конвективного теплообмена для ламинарного режима движения имеет вид : где ср - средняя величина коэффициента конвективного теплообмена, Вт/(м 2-К);- скорость потока, м/с; х - длина канала теплообмена (на фиг. 1 - h; фиг. 2 - h1, h2 и h3), м. Как видно из этой формулы, с уменьшением длины канала, например, в 2 раза средняя величина ср увеличивается в 2 = 1,42 раза. Поэтому теплообменник должен состоять из набора отдельных теплообменных пластин (2) (фиг. 2) толщиной (h1, h2 и h3) по 1 см с такими же промежутками (3). Конструктивное исполнение такого теплообменника не представляет особых трудностей. В направлении движения горячего и холодного теплоносителей их потоки в слоях (1) и (4) с пористыми средами разделяются сплошными газоводонепроницаемыми теплопроводными тонкими перегородками (5) из того же материала. При этом обеспечивается высокая контактная теплопроводность между вспененным материалом и сплошной перегородкой. Конденсат образуется в случае уменьшения температуры поверхностей пор ниже температуры мокрого термометра для горячего газообразного теплоносителя. При использовании в качестве холодного теплоносителя жидкости с высокими значениями коэффициентов теплопередачи и теплопроводности часть теплообменника с холодным теплоносителем можно не заполнять пористопроницаемым материалом. Учитывая взаимодействие между гравитационными и аэродинамическими силами при удалении жидкого конденсата из сквозных пор и каналов желательно сложение этих сил, что происходит при сонаправленном сверху вниз стекании конденсата и движении горячего влажного теплоносителя. Поэтому обеспечивают направление движения горячего теплоносителя сверху вниз. Для улучшения удаления жидкого конденсата из сквозных пор и каналов их поверхности со стороны прохода горячего теплоносителя покрывают пленкой с лиофильной [5, с. 18] поверхностью для прохождения конденсата. Лиофильную пленку наносят на поверхность, например, с помощью напыления. Как следует из уровня техники к высокопористым материалам относятся пористопроницаемые структуры, имеющие открытую пористость (суммарную площадь поверхности пор по отношению к гладкой поверхности свыше 50%). Сквозные поры или специальные сквозные каналы, преимущественно цилиндрические, могут быть образованы-2 016197 как принудительным механическим способом, так и посредством технологий вспенивания материалов с высокой удельной теплопроводностью. В качестве неограничивающего суть изобретения примера возможного практического использования предлагаемого способа предлагается устройство пеноалюминиевой теплообменной части квартирного теплообменного рекуператора воздух-воздух для использования теплоты влажного удаляемого воздуха. Для количественной оценки параметров теплообменного устройства можно использовать упрощенный метод тепловых балансов, вполне пригодный для стационарных условий теплообмена. Исходные данные: Расход удаляемого (горячего) воздуха из квартиры с газовой плитой для приготовления пищи Qг=200 м 3/ч при температуре tг=20 С и относительной влажности Vг=50%. Температура наружного (холодного) воздуха tк=+5; 0; -5 и -20 С. Расход поступающего (холодного) воздуха равен расходу удаляемого воздуха Qк=Qг. В качестве теплообменной среды используется пеноалюминий плотностью = 0,54 г/см 3 и открытой пористостью 80%. При этом теплопроводность материала уменьшается прямо пропорционально уменьшению плотности материала и составляет =0,4 Дж/см.с.град. Диаметры сквозных открытых пор составляют 1-2 мм для зоны горячего влажного воздуха, т.к. при меньшем диаметре начинает заметно сказываться капиллярный эффект застревания влаги, а при больших диаметрах - существенно уменьшается поверхность теплообмена. Теплообменная пластина (2) толщиной h представлена в виде сэндвича (по горизонтали) из прямоугольных теплообменных слоев для холодного (4) и горячего (1) теплоносителей со сторонами 705 см (теплообменная площадь каждого слоя для горячего и холодного воздуха по 0,25 м 2, толщина l=2 см (фиг. 1). Масса такой пластины около 13,5 кг. Хотя размеры и направление сквозных пор в направлении потоков воздуха не могут быть совершенно одинаковыми, но для расчета ориентировочных величин поверхностей теплообмена можно принять, что при пористости 80% именно такая площадь поперечного сечения материала занята порами со средними диаметрами 0,1 и 0,2 см. Тогда количество пор составит и Площадь поверхности примерно цилиндрических пор длиной h=5 см (фиг. 1) составит Для случая принудительного (механически, гидравлически и др.) образования сквозных цилиндрических каналов суммарная площадь их поперечного сечения принимается в размере 50% от всей площади. Тогда n0,1= 2105 и n0,2=0,8 105, a S0,1=35 м 2 и S0,2=16 м 2. Средняя скорость прохода воздуха в теплообменных каналах для использования только пористости и При принудительном образовании сквозных каналов и Учитывая близкий к ламинарному режим движения воздуха в каналах, средние значения коэффициентов конвективного теплообмена в соответствии с [6, с.47] составляет Для эффективного использования теплообменника-рекуператора его возможность нагрева холодного воздуха желательно иметь около 90% от температуры удаляемого воздуха, т.е. необходимое количество теплоты q для нагрева холодного воздуха составляет: Теплосодержание горячего влажного воздуха состоит из теплосодержания сухого воздуха и срытой теплоты парообразования влаги в горячем воздухе при =50%, что составляет d7,6 г/кг воздуха. Приt=0 С, до которой можно охлаждать горячий воздух вследствие дальнейшего замерзания влаги, d 2 г/кг,а при t =+5 С d 2,6 г/кг горячего воздуха.-3 016197 Тогда при охлаждении горячего воздуха до 0 С тепловыделение за счет конденсации паров влаги составит qм=12,7 кДж/кг, что позволяет подогреть холодный воздух на 12,5 С. При охлаждении горячего воздуха до +5 С нагрев холодного воздуха за счет конденсации влаги горячего воздуха возможен на 11,5 С. Тогда необходимое количество теплоты за счет "сухого" теплообмена составит: Определяем возможность "сухого" теплообмена для случая перепада температур в 2 С при S=50 и 25 м 2 ( =9,3 Вт/м 2 град) и S=32 и 16 м 2 ( = 11,8 Вт/м 2 град). Тогда Как видно из приведенных расчетов при d=1 мм возможностей теплообмена даже приt=2 С достаточно для успешной работы теплообменника до tк.0 = -5 С, когда может происходить интенсивное замерзание влаги в каналах. При tн.0-5 С необходимо различными методами предотвращать замерзание и выход из строя теплообменника. Однако можно значительно увеличить теплообменные возможности по сухому воздуху. Для этого необходимо собрать теплообменник общей толщиной h=5 см из 3-х теплообменных пластин (2), каждая толщиной h1=h2= h3=1 см (фиг. 2) с 2-мя воздушными промежутками (3), что дает возможность использовать высокий уровень теплообмена в начале формирования пограничного слоя на твердой поверхности. При длине пор, соответствующей толщине пластин h1=h2=h3=1 см, коэффициенты конвективного теплообмена приобретают следующие значения: При этом суммарная толщина 3-х теплообменных пластин уменьшилась с 5 см до 3 см, а площади теплообменных поверхностей пеноалюминия с пористостью 80% - до S0,1+3= 30 м 2 и S0,2+3= 15 м 2. При искусственном образовании сквозных каналов на прежних условиях S0,2+3=19,2 м 2 и S0,2+3=9,6 2 м . Тогда возможный теплообмен в этих условиях при перепаде температур в 2 С соответственно составит Полученные значения величин теплообменов почти на 38% больше для 3-х слойного теплообменника общей толщиной h=5 см (фиг. 2) по сравнению со сплошным такой же толщины (фиг. 1). При этом необходимая масса пеноалюминия уменьшается с 12,5 до 7,5 кг. В случае tк=-20 С для обеспечения достаточного "сухого" теплообмена необходим расчетный перепад температур в 3-4 С, что также обеспечит почти 90% эффективность. Теперь необходимо определить размеры слоев (1) и (4), составляющих пластины, в направлении,перпендикулярном к направлению потоков воздуха. В этом поперечном направлении теплообмен определяется величинами коэффициентов теплопроводности, длины пути теплопередачи, перепада температур и площадью поверхности теплопередачи. Принимая перепад температур равнымt=2 С и путь теплопередачиl=2 см, возможная теплопередача при наличии N=35 полос При Как видно из приведенных расчетов, даже при крайне жестких условиях теплообмена возможную ширину теплообменного слоя можно принять l=3 см. Уменьшение толщины пластины h1, h2, h3 до значения менее 1 см позволяет еще увеличить . Однако это нерационально из-за недостаточной прочности и технологических проблем при изготовлении. Источники информации:-4 016197 1. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача. - М.: Энергия, 1975, 486 с. 2. RU 2219016 С, МПК B22F 3/24, С 22 С 1/24, F28F 21/08, опубл. 2003.12.20. 3. RU 93025782 А, МПК F28 F13/00, опубл. 1996.10.27. 4. Энциклопедический словарь под ред. Б.А. Введенского, т.2. - М.: Гос. науч. изд-во "Большая советская энциклопедия", 1954, 720 с. 5. Лыков А.В. Теория сушки. - М.: Энергия, 1968, 472 с. 6. Богословский В.Н. Строительная теплофизика. - М.: Высшая школа, 1982, 416 с. (с. 47). ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 1. Рекуперативное теплопередающее устройство, теплообменная часть которого включает твердые пористопроницаемые структуры из теплопроводных материалов, характеризующееся тем, что теплообменная часть состоит из двух или более параллельных, расположенных через промежутки (3) теплообменных пластин (2), выполненных в виде сэндвича из прямоугольных чередующихся теплообменных слоев со сквозными порами или каналами для холодного (4) и горячего (1) теплоносителей со сплошными газоводонепроницаемыми теплопроводными тонкими перегородками (5), выполненными между слоями, при этом для ускоренного прохода удаляемого горячего (1) теплоносителя в теплообменном слое для горячего (1) теплоносителя сквозные поры или каналы выполнены с диаметром, обеспечивающим устранение капиллярного эффекта торможения конденсирующейся жидкости с возможностью формирования в направлении действия гравитации сверху вниз сонаправленного движения удаляемого горячего теплоносителя и конденсата, и покрыты лиофильной пленкой. 2. Устройство по п.1, характеризующееся тем, что диаметр сквозных пор или каналов для горячего теплоносителя составляет от 1 до 2 мм.

МПК / Метки

МПК: F28F 21/00, F28D 15/02

Метки: устройство, теплопередающее, рекуперативное

Код ссылки

<a href="https://eas.patents.su/6-16197-rekuperativnoe-teploperedayushhee-ustrojjstvo.html" rel="bookmark" title="База патентов Евразийского Союза">Рекуперативное теплопередающее устройство</a>

Предыдущий патент: Производные индолинона и способ их получения

Следующий патент: Способ и система сбора и переработки твердых коммунальных отходов

Случайный патент: Геомембраны