Корпус теплообменника и способ его сборки

Формула / Реферат

1. Корпус теплообменника, содержащий внешнюю оболочку, на нижней стороне которой расположен патрубок, и внутреннюю оболочку для первой среды с отверстием на ее нижней стороне, расположенную во внешней оболочке и образующую вместе с ней промежуточное пространство для второй среды, при этом корпус дополнительно содержит уплотнительный элемент, выполненный с возможностью установки в промежуточное пространство и образующий между отверстием и патрубком герметичный канал для текучей среды.

2. Корпус теплообменника по п.1, в котором уплотняющее усилие, действующее на уплотнительный элемент, обеспечивается силой тяжести, приложенной к нему со стороны внутренней оболочки.

3. Корпус теплообменника по любому из пп.1 или 2, в котором при нормальном функционировании уплотнительный элемент не соединен с внешней оболочкой и/или внутренней оболочкой, а предпочтительно - ни с внешней, ни с внутренней оболочками.

4. Корпус теплообменника по любому из пп.1-3, в котором уплотнительный элемент представляет собой пластину с верхней и нижней поверхностями, соответствующими внешней и внутренней оболочкам и окружающими патрубок и отверстие, причем уплотнительный элемент предпочтительно содержит прокладку на верхней и/или нижней поверхностях.

5. Корпус теплообменника по любому из пп.1-4, в котором патрубок представляет собой первый патрубок, а отверстие - первое отверстие, причем внешняя оболочка дополнительно содержит второй патрубок, а внутренняя оболочка - второе отверстие, при этом второй патрубок и второе отверстие сообщены между собой через промежуточное пространство.

6. Способ сборки корпуса теплообменника по п.1, включающий этапы, на которых

вдвигают внутреннюю оболочку во внешнюю для образования между ними промежуточного пространства до положения, в котором отверстие расположено над патрубком;

располагают внутреннюю оболочку во внешней оболочке в поднятом положении;

вдвигают уплотнительный элемент в промежуточное пространство, так что уплотнительный элемент образует канал для текучей среды между отверстием и патрубком;

опускают внутреннюю оболочку так, чтобы действующая на уплотнительный элемент сила тяжести выполняла функцию уплотняющего усилия.

Текст

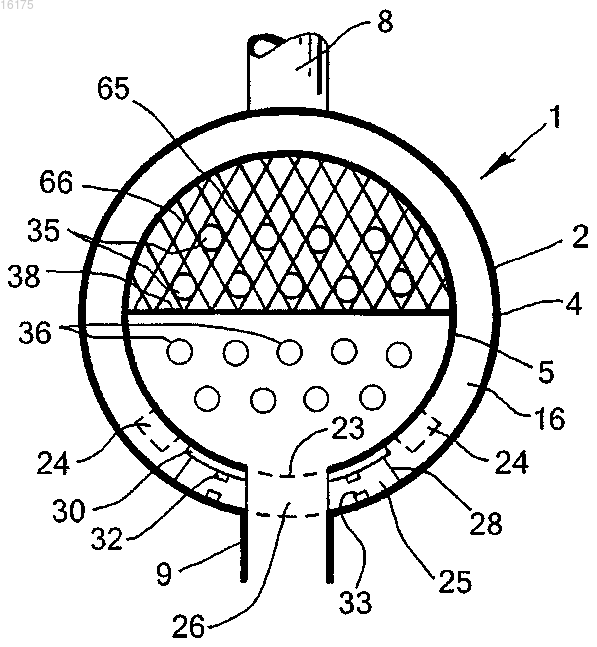

Корпус теплообменника содержит внешнюю оболочку, на нижней стороне которой расположен патрубок, и внутреннюю оболочку с отверстием на ее нижней стороне, расположенную во внешней оболочке и образующую вместе с ней промежуточное пространство. При этом корпус дополнительно содержит уплотнительный элемент, выполненный с возможностью установки в промежуточное пространство и образующий между отверстием и патрубком герметичный канал для текучей среды. Способ сборки корпуса теплообменника заключается в том, что вдвигают внутреннюю оболочку во внешнюю с целью формирования промежуточного пространства; располагают внутреннюю оболочку во внешнем корпусе в поднятом положении; вдвигают уплотнительный элемент в промежуточное пространство и опускают внутреннюю оболочку, так что действующая на уплотнительный элемент сила тяжести выполняет функцию уплотняющего усилия. Малдер Доминикус Фредерикус (NL) Стручков М.Н. (RU)(71)(73) Заявитель и патентовладелец: ШЕЛЛ ИНТЕРНЭШНЛ РИСЕРЧ МААТСХАППИЙ Б.В. (NL) 016175 Область техники, к которой относится изобретение Изобретение относится к корпусу теплообменника и способу сборки этого корпуса. Уровень техники Кожухотрубный теплообменник представляет собой теплообменник непрямого действия. Теплота передается между текучей средой, проходящей через пучок трубок (внутритрубная зона), расположенный в корпусе теплообменника, и текучей средой, проходящей вне трубок (межтрубная зона). Подробности, касающиеся кожухотрубных теплообменников, можно найти, например, в руководстве Perry'sChemical Engineers' Handbook, 7-е издание, 1997, издательство McGraw-Hill Inc., с. от 11-33 до 11-46. Кожухотрубные теплообменники отличаются по количеству проходов текучей среды в межтрубной зоне и внутритрубной зоне. В каждом проходе соответствующая текучая среда течет, по существу, вдоль всей длины теплообменника, который обычно вытянут в горизонтальном направлении. В многопроходных корпусах поток текучей среды изгибается несколько раз вперед и назад по длине корпуса. Корпус теплообменника содержит впускной и выпускной патрубки для текучей среды межтрубной зоны. В теплообменнике с однопроходной межтрубной зоной впускной патрубок обычно расположен на одном конце корпуса, в частности в верхней его части, а выпускной патрубок расположен на противоположном конце, в частности в нижней его части. То же самое справедливо для любого нечетного количества проходов. В случае двухпроходной внетрубной зоны (или фактически для любого четного числа проходов) впускной и выпускной патрубки соответствующим образом расположены на одном и том же конце корпуса. При переоборудовании теплообменника, например, для другого использования или повышения эффективности может потребоваться изменение количества проходов. Например, если необходимо установить пучок труб с поперечными опорами, содержащими перегородки из металлической сетки, то для оптимальной эффективности может быть предпочтительно большее количество проходов в межтрубной зоне. Металлическую сетку изготавливают из листового металла, который нарезают узкими полосами и растягивают. Перегородки из металлической сетки описаны, например, в документах WO 2003/067170,WO 2005/015107 и WO 2005/061982, включенных в описание посредством ссылки. На практике указанные перегородки имеют значительные преимущества, такие как меньшая склонность к замасливанию,меньшее падение давления и улучшенная теплопередача, полученная благодаря завихрению, созданному в текучей среде межтрубной зоны. В перегородках из металлической сетки, перекрывающих поперечное сечение доступного прохода корпуса, течение текучей среды в межтрубной зоне происходит в продольном направлении. В обычных теплообменниках, в которых используются сегментные перегородки, поток изгибается даже при одном проходе в межтрубной зоне вдоль основного пути потока в корпусе, так что эффективная длина потока в межтрубной зоне больше длины корпуса в продольном направлении. При использовании перегородок из металлической сетки предпочтительно использовать большее число проходов в межтрубной зоне с целью оптимизации длины пути потока в корпусе. В частности, это может быть осуществлено при малом перепаде давления, вызванном перегородками из металлической сетки. Проблема возникает тогда, когда количество проходов в межтрубной зоне надо изменить с четного на нечетное или наоборот, так как в этом случае один из патрубков оказывается расположенным неподходящим образом. В принципе, можно образовать внутренний путь для потока текучей среды в межтрубной зоне от одного конца корпуса до другого. Задача изобретения заключается в создании корпуса теплообменника, который позволяет изменять количество проходов в межтрубной зоне. Раскрытие изобретения Указанная задача решена в корпусе теплообменника, содержащем согласно изобретению внешнюю оболочку, на нижней стороне которой расположен патрубок, и внутреннюю оболочку с отверстием на нижней стороне, расположенную во внешней оболочке и образующую с ней промежуточное пространство, при этом корпус дополнительно содержит уплотнительный элемент, выполненный с возможностью установки в промежуточное пространство и образующий герметичный канал для текучей среды между отверстием и патрубком. Наличие внутренней оболочки позволяет направлять текучую среду межтрубной зоны из одного конца корпуса в другой через промежуточное пространство. Внутреннее пространство корпуса, в котором фактически происходит теплообмен с пучком трубок, необходимо уплотнять относительно промежуточного пространства, так как иначе текучая среда межтрубной зоны может течь по укороченному пути, уменьшая эффективность теплопередачи. Для этой цели предназначен уплотнительный элемент,расположенный между внутренней и внешней оболочками. Предпочтительно уплотнительный элемент представляет собой такой уплотнительный элемент, в котором уплотняющее усилие, действующее на него, обеспечивается силой тяжести, приложенной к нему со стороны внутренней оболочки. В частности,уплотнительный элемент не соединен с внешней оболочкой и/или с внутренней оболочкой, предпочтительно он не соединен ни с внешней, ни с внутренней оболочками. Это, в частности, позволяет легко устанавливать корпус, так как уплотнительный элемент можно протолкнуть в промежуточное пространство после расположения внутренней оболочки во внешней оболочке, а уплотнение осуществляется простым опусканием внутренней оболочки, так что ее вес вместе с весом пучка трубок действует в качестве уплотняющего усилия на уплотнительный элемент. Кроме того, отсутствие соединения внутренней и-1 016175 внешней оболочек через уплотнительный элемент позволяет приспосабливаться к различному температурному расширению внешней и внутренней оболочек. В целесообразном варианте осуществления изобретения уплотнительный элемент является пластиной с верхней и нижней поверхностями, которые соответствуют внешней и внутренней оболочкам и окружают патрубок и отверстие, причем предпочтительно уплотнительный элемент содержит прокладку на верхней и/или нижней поверхностях. В конкретном варианте осуществления изобретения патрубок представляет собой первый патрубок внешней оболочки, а отверстие представляет собой первое отверстие во внутренней оболочке, причем внешняя оболочка дополнительно содержит второй патрубок, а во внутренней оболочке выполнено второе отверстие, при этом второй патрубок и второе отверстие сообщены между собой через промежуточное пространство. Кроме того, изобретение относится к способу сборки теплообменника, включающему этапы, на которых устанавливают внешнюю оболочку, на нижней стороне которой расположен патрубок, и устанавливают внутреннюю оболочку с отверстием; вдвигают внутреннюю оболочку во внешнюю для образования между ними промежуточного пространства и достижения положения, в котором отверстие расположено над патрубком; располагают внутреннюю оболочку в поднятом положении во внешней оболочке; вдвигают уплотнительный элемент в промежуточное пространство, при этом уплотнительный элемент образует канал для текучей среды между отверстием и патрубком; и опускают внутреннюю оболочку, так что сила тяжести, действующая на уплотнительный элемент,выполняет функцию уплотняющего усилия. Этот способ особенно полезен для переоборудования теплообменника, когда сохраняется внешняя оболочка, а новый пучок трубок располагают во внутренней оболочке. Краткое описание чертежей На фиг. 1 схематично показан теплообменник с корпусом согласно изобретению; на фиг. 2 - разрез по II-II на фиг. 1; на фиг. 3 - уплотнительный элемент 25, изображенный на фиг. 1 и 2, вид в плане. На чертежах одинаковые или аналогичные элементы обозначены одинаковыми ссылочными позициями. Осуществление изобретения На фиг. 1-3 схематично показан теплообменник 1, содержащий корпус 2. Корпус 2 теплообменника содержит внешнюю оболочку 4 и внутреннюю оболочку 5. На верхней стороне внешней оболочки 4 расположен впускной патрубок 8 (второй патрубок), а на ее нижней стороне - выпускной патрубок 9 (первый патрубок). Внутренняя оболочка 5 в виде цилиндра расположена между трубной решеткой 12 и плавающей крышкой 14, образуя вместе с внешней оболочкой промежуточное пространство 16. Внутренняя оболочка имеет вход 21 (второе отверстие) в виде множества отверстий, расположенных вокруг верхней стороны внутренней оболочки рядом с концом, противоположным впускному патрубку 8, и имеет выпускное отверстие 23 (первое отверстие), расположенное на нижней стороне внутренней оболочки на том же конце. Для перемещения при установке внутренняя оболочка 5 предпочтительно содержит продольные направляющие 24, по которым можно вдвинуть внутреннюю оболочку во внешнюю оболочку 4. В промежуточном пространстве 16 расположен уплотнительный элемент 25, образующий между выпускным отверстием 23 и выпускным патрубком 9 герметичный канал 26 для текучей среды. На фиг. 1 уплотнительный элемент 25 показан очень схематично, а на фиг. 2 и 3 он изображен подробнее. Уплотнительный элемент 25 образован изогнутой пластиной 28, соответствующей внешней и внутренней оболочкам. Для перемещения уплотнительного элемента при установке имеется рукоятка 31. Внутренняя оболочка снабжена пластиной 30, которая приварена вокруг выпускного отверстия 23 и образует контактную поверхность для уплотнительного элемента. Для оптимального уплотнения уплотнительный элемент снабжен верхним и нижним прокладочными кольцами 32 и 33, которые расположены в соответствующих посадочных местах в виде кольцеобразных канавок, выполненных в пластине 28 уплотнительного элемента. Подходящим прокладочным материалом, благодаря термостойкости, доходящей до 250C, является политетрафторэтилен (ПТФЭ). Хорошие результаты получаются со 100% растянутым ПТФЭ с разнонаправленной структурой из ориентированного волокна, типа Gore-Tex Серия 300. Температурный диапазон этого материала составляет от-240 до 250C, причем допустимые пиковые температуры доходят до 315C. Также используется лента ПТФЭ толщиной 3 мм. Для уплотнения плавающей крышки и перегородки используют уплотняющую ленту толщиной 2 мм. Перед размещением прокладочных колец посадочное место очищают спиртом и прокладку приклеивают к посадочному месту. Уплотнительный элемент 25 осуществляет уплотнение с использованием силы тяжести. Он может быть свободно помещен в промежуточное пространство 16 при поднятой внутренней оболочке. Уплотняющее усилие обеспечивается силой тяжести, действующей на уплотнительный элемент со стороны-2 016175 внутренней оболочки, при этом уплотнение достигается без крепления уплотнительного элемента к одной из оболочек 4 и 5. После установки уплотнительного элемента внутренняя оболочка не опирается на направляющие 24 вблизи выпускного отверстия 23. Во внутренней оболочке между трубной решеткой 12 и плавающей крышкой 14 расположены трубки 35 и 36, вес которых также давит на уплотнительный элемент. Этот вес может составлять, например,более 1000 кг, в частности 5000 кг. Для образования двухпроходной конструкции межтрубной зоны имеется продольная перегородка 38 с отверстием 39. Для монтажа продольной перегородки внутренняя оболочка может быть выполнена из двух половин - верхней и нижней, между которыми зажата продольная перегородка. Далее будет рассмотрена внутритрубная зона теплообменника 1. Для ясности показаны только несколько трубок 35 и 36. Внутритрубная зона теплообменника 1 обозначена точками. В этом варианте осуществления изобретения внутритрубная зона имеет трубчатую двухпроходную конструкцию. Внутритрубная зона содержит впускной патрубок 41, ведущий к впускному коллектору 43. Впускной коллектор сообщен с нижней частью пучка трубок, при этом трубки 36 доходят до концевой трубной решетки 44, соединенной с плавающей крышкой 14. Плавающая крышка 14 сообщена с верхней частью пучка трубок, при этом трубки 35 доходят до выпускного коллектора 47, где расположен выпускной патрубок 49, ведущий из внутритрубной зоны. Впускной и выпускной коллекторы 43 и 47 разделены горизонтальной пластиной 51, расположенной горизонтально по центру внешней оболочки 4 от его конца до трубной решетки 12, в которой закреплены трубки. Трубная решетка прикреплена к корпусу с помощью фланцев(не показаны), через которые может быть открыт впускной конец корпуса с целью вставления или извлечения внутренних элементов. В заднем конце, рядом с плавающей крышкой 14, также могут быть расположены фланцы, через которые может быть извлечена концевая часть корпуса. Концевая трубная решетка 44, расположенная на противоположном конце, также удерживает трубки, но в отличие от трубной решетки 12 концевая трубная решетка 44 и плавающая крышка 14, к которой прикреплена концевая трубная решетка 44, не присоединены к оболочке 4, т.е. концевой коллектор не закреплен. Это позволяет трубкам термически расширяться внутри корпуса. Вместо концевого коллектора, который принимает и распределяет всю протекающую по трубкам текучую среду, также могут быть использованы отдельные U-образные трубки. Трубки поддерживаются несколькими поперечными перегородками 65. В частности, перегородки могут быть выполнены в виде металлических сеток, стержней или могут быть использованы другие перегородки. На фиг. 2 показана решетка 66 из металлической сетки, которая поддерживает трубки 35 в верхней половине корпуса. При этом показано только несколько трубок, которые проходят через отверстия в металлической сетке и опираются на нее. Целесообразно, чтобы трубки 36 нижней половины поддерживались аналогично. Теплообменник 1 работает следующим образом. Когда теплообменник используется в цепочке предварительного нагревания блока дистилляции сырой нефти, текучая среда внутритрубной зоны может представлять собой (холодную) сырую нефть, а текучая среда межтрубной зоны может представлять собой (горячий) мазут, поступающий из блока дистилляции сырой нефти. Для такой области применения со значительным риском замасливания целесообразно в межтрубной зоне иметь перегородки из металлической сетки, так как они ослабляют замасливание. Текучая среда внутритрубной зоны проходит через впускной патрубок 41 и впускной коллектор 43,вдоль трубок 36 и далее через плавающую крышку 14 до верхней части пучка трубок к выпускному коллектору 47 и выпускному патрубку 49. Во время этого перемещения она нагревается благодаря теплопередаче от текучей среды межтрубной зоны. Горячая текучая среда межтрубной зоны поступает через впускной патрубок 8 во внешнюю оболочку, где она течет вдоль промежуточного пространства по направлению к входу 21 внутренней оболочки. Этот вход выполнен в виде множества отверстий, распределенных по верхней части внутренней оболочки. В результате достигается оптимальное распределение текучей среды по трубкам 35. Текучая среда межтрубной зоны течет по направлению к трубной решетке 12, разворачивается в отверстии 39 и продолжает течь по направлению к выпускному отверстию 23. Из выпускного отверстия 23 она поступает через канал 26, образованный уплотнительным элементом, в выпускной патрубок 9, при этом ее температура меньше температуры, которая была во впускном патрубке 8. Нижняя половина промежуточного пространства (кольца) между внешней и внутренней оболочками 4 и 5 наполнена неподвижной или медленно текущей текучей средой межтрубной зоны. Температура этой текучей среды примерно равна температуре у впускного патрубка внутритрубной зоны. Так как уплотнительный элемент не соединяет внешнюю оболочку 4 с внутренней, то они по-разному расширяются под воздействием разных температур, которые они имеют при работе устройства. Корпус 2 теплообменника, изображенного на фиг. 1, собирается следующим образом. Сначала устанавливают внешнюю оболочку без концевых частей впускного/выпускного коллектора и плавающей крышки, т.е. оба продольных конца внешней оболочки открыты. В случае переоборудования внешнюю оболочку исходного теплообменника сохраняют и устанавливают новые внутренние элементы, обычно пучок трубок и внутреннюю оболочку. Трубные решетки, впускные/выпускные коллек-3 016175 торы и плавающая крышка могут требовать модификации или замены. Внутреннюю оболочку 5 и пучок трубок вдвигают по направляющим 24 во внешнюю оболочку до отверстия 23, которое расположено непосредственно над выпускным патрубком 9. Далее внутреннюю оболочку поднимают так, чтобы уплотнительный элемент мог пройти в промежуточное пространство между выпускным отверстием 23 и выпускным патрубком 9. Далее внутреннюю оболочку опускают, так что сила тяжести, действующая на уплотнительный элемент, выполняет функцию уплотняющего усилия. Затем, скрепляя концевые части с фланцами, завершают сборку теплообменника. Если необходимо провести очистку теплообменника, он может быть разобран в обратном порядке,очищен и снова собран. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 1. Корпус теплообменника, содержащий внешнюю оболочку, на нижней стороне которой расположен патрубок, и внутреннюю оболочку для первой среды с отверстием на ее нижней стороне, расположенную во внешней оболочке и образующую вместе с ней промежуточное пространство для второй среды, при этом корпус дополнительно содержит уплотнительный элемент, выполненный с возможностью установки в промежуточное пространство и образующий между отверстием и патрубком герметичный канал для текучей среды. 2. Корпус теплообменника по п.1, в котором уплотняющее усилие, действующее на уплотнительный элемент, обеспечивается силой тяжести, приложенной к нему со стороны внутренней оболочки. 3. Корпус теплообменника по любому из пп.1 или 2, в котором при нормальном функционировании уплотнительный элемент не соединен с внешней оболочкой и/или внутренней оболочкой, а предпочтительно - ни с внешней, ни с внутренней оболочками. 4. Корпус теплообменника по любому из пп.1-3, в котором уплотнительный элемент представляет собой пластину с верхней и нижней поверхностями, соответствующими внешней и внутренней оболочкам и окружающими патрубок и отверстие, причем уплотнительный элемент предпочтительно содержит прокладку на верхней и/или нижней поверхностях. 5. Корпус теплообменника по любому из пп.1-4, в котором патрубок представляет собой первый патрубок, а отверстие - первое отверстие, причем внешняя оболочка дополнительно содержит второй патрубок, а внутренняя оболочка - второе отверстие, при этом второй патрубок и второе отверстие сообщены между собой через промежуточное пространство. 6. Способ сборки корпуса теплообменника по п.1, включающий этапы, на которых вдвигают внутреннюю оболочку во внешнюю для образования между ними промежуточного пространства до положения, в котором отверстие расположено над патрубком; располагают внутреннюю оболочку во внешней оболочке в поднятом положении; вдвигают уплотнительный элемент в промежуточное пространство, так что уплотнительный элемент образует канал для текучей среды между отверстием и патрубком; опускают внутреннюю оболочку так, чтобы действующая на уплотнительный элемент сила тяжести выполняла функцию уплотняющего усилия.

МПК / Метки

МПК: F28D 7/16, F28F 9/22, F28F 9/26

Метки: теплообменника, сборки, способ, корпус

Код ссылки

<a href="https://eas.patents.su/6-16175-korpus-teploobmennika-i-sposob-ego-sborki.html" rel="bookmark" title="База патентов Евразийского Союза">Корпус теплообменника и способ его сборки</a>