Якорный фиксатор и его использование

Формула / Реферат

1. Способ создания поддержки, подобной связочной, между двумя отстоящими друг от друга участками на теле пациента, содержащими связочную и/или мышечную ткань, включающий закрепление якоря на каждом участке, соединение якорей друг с другом посредством волокнистого элемента и регулировку натяжения волокнистого элемента между участками для задания нужной пространственной взаимосвязи между участками с целью создания, по меньшей мере, дополнительной связочной поддержки между участками.

2. Способ по п.1, характеризующийся тем, что якоря имеют удерживающее средство, обеспечивающее удержание волокнистого элемента между якорями в натянутом состоянии.

3. Способ по п.2, характеризующийся тем, что удерживающее средство обеспечивает возможность перемещения волокнистого элемента через якорь, уменьшающего длину между участками, и препятствует перемещению волокнистого элемента через якорь, увеличивающему длину волокнистого элемента между участками.

4. Способ по любому из пп.1-3, характеризующийся тем, что волокнистый элемент не подвержен биологическому разложению в течение некоторого времени и способствует росту ткани между участками для создания указанной связочной поддержки между участками.

5. Способ по любому из пп.1-4, характеризующийся тем, что якорь содержит головку, имеющую конфигурацию, облегчающую ее ввод в ткань и удержание в ткани после ввода, и основание, предназначенное для установки в нем волокнистого элемента, включающий введение головки якоря в ткань с заглублением основания в ткани.

6. Способ по п.5, характеризующийся тем, что головка имеет шипованную конфигурацию.

7. Способ по п.6, характеризующийся тем, что шипованная конфигурация представляет собой ряд шипов, расходящихся в направлении от конца головки к основанию и выполненных упругими и гибкими по длине, дополнительно включающий сжатие концов шипов по направлению друг к другу перед введением головки в ткань, введение головки в ткань и высвобождение концов шипов после установки головки в ткани.

8. Способ по любому из пп.5, 6 или 7, характеризующийся тем, что якорь соединен с держателем, предназначенным для удержания якоря в положении, при котором его головка направлена наружу от держателя, дополнительно включающий установку якоря в держателе и введение якоря в нужное место в ткани с помощью держателя с последующим отделением держателя от якоря.

9. Способ по п.8, характеризующийся тем, что волокнистый элемент вставляют в якорь, а якорь устанавливают в держателе перед введением головки в ткань.

10. Способ по п.8 или 9, характеризующийся тем, что держатель выполнен с возможностью размещения в нем шипов и удержания их в сжатом состоянии, дополнительно включающий высвобождение шипов из зацепления с держателем после установки якоря в нужном месте.

11. Способ по любому из пп.8-10, характеризующийся тем, что держатель соединен с приспособлением для ввода, имеющим трубку, один конец которой выполнен с возможностью установки в ней держателя, а на другом конце которой имеется рукоятка, проходящее между рукояткой и одним концом выталкивающее средство, имеющее на одном конце толкатель, упирающийся в установленный в держателе якорь, причем рукоятка снабжена манипулятором, обеспечивающим давление толкателя на якорь, приводящее к отделению якоря от держателя, дополнительно включающий установку держателя на одном конце трубки, установку якоря в держателе, размещение якоря в нужном месте в ткани посредством управления приспособлением и после размещения якоря в ткани приведение в действие манипулятора для отделения якоря от держателя.

12. Способ по любому из пп.1-11, где отстоящие друг от друга участки содержат ректовагинальные связки или связки сухожильной дуги с каждой стороны влагалища, состоящий в восстановлении фасциальной поддержки влагалища, дополнительно включающий закрепление указанных якорей внутри ректовагинальных связок или связок сухожильной дуги соответственно с каждой стороны влагалища, размещение волокнистого элемента между якорями, введение волокнистого элемента в фасциальную ткань, чтобы со временем произошло его вживление в фасцию, и обеспечение оптимального натяжения волокнистого элемента между якорями.

13. Способ по любому из пп.1-12, характеризующийся тем, что волокнистый элемент перед установкой прикрепляют по меньшей мере к одному из якорей.

14. Способ по п.13, характеризующийся тем, что перед установкой волокнистый элемент прикрепляют к двум якорям, разнесенным на расстояние, превышающее желаемое.

15. Поддерживающий ткань якорь выполнен из материала, пригодного для помещения в мышечную и/или связочную ткань человека и/или животного, причем якорь содержит основание и головку, головка имеет форму, облегчающую ее введение в ткань и последующее удержание в ткани, основание имеет отверстие, предназначенное для установки отрезка волокнистого элемента с возможностью его скольжения через указанное отверстие в одном направлении и препятствующее перемещению волокнистого элемента через отверстие в противоположном направлении.

16. Поддерживающий ткань якорь по п.15, характеризующийся тем, что в отверстии имеется фиксатор, расположенный поперек отверстия с образованием между фиксатором и противоположным краем отверстия зазора, предназначенного для размещения волокнистого элемента, причем одна лицевая сторона фиксатора смотрит в одном направлении, а другая - в противоположном направлении; фиксатор выполнен с возможностью взаимодействия с волокнистым элементом, размещенным в указанном зазоре с целью ограничения перемещения волокнистого элемента в противоположном направлении и обеспечения перемещения волокнистого элемента в указанном одном направлении.

17. Поддерживающий ткань якорь по п.16, характеризующийся тем, что образующая указанный зазор кромка фиксатора выполнена с возможностью захвата поверхности волокнистого элемента при перемещении волокнистого элемента в противоположном направлении.

18. Поддерживающий ткань якорь по п.17, характеризующийся тем, что кромка образована поверхностью, расположенной между лицевыми сторонами фиксатора, причем эта поверхность выполнена с наклоном относительно расположенного напротив края отверстия в обратном направлении.

19. Поддерживающий ткань якорь по любому из пп.17 или 18, характеризующийся тем, что кромка выполнена с прорезями, проходящими от обращенной в одном направлении лицевой стороны до, по меньшей мере, промежуточного положения на этой поверхности.

20. Поддерживающий ткань якорь по любому из пп.17-19, характеризующийся тем, что кромка фиксатора имеет выпуклую дугообразную конфигурацию.

21. Поддерживающий ткань якорь по любому из пп.16-20, характеризующийся тем, что зазор имеет форму, соответствующую поперечному сечению волокнистого элемента.

22. Поддерживающий ткань якорь по п.21, характеризующийся тем, что зазор имеет форму, соответствующую форме поперечного сечения волокнистого элемента при продольном натяжении.

23. Поддерживающий ткань якорь по любому из пп.16-22, характеризующийся тем, что зазор имеет частично кольцевую форму.

24. Поддерживающий ткань якорь по любому из пп.16-23, характеризующийся тем, что зазор расположен, по существу, в центре поперек центральной продольной оси якоря.

25. Поддерживающий ткань якорь по любому из пп.16-24, характеризующийся тем, что ближняя к одному направлению лицевая сторона фиксатора, выполнена в виде углубления кромки.

26. Поддерживающий ткань якорь по любому из пп.16-25, характеризующийся тем, что фиксатор выполнен с наклоном относительно основания.

27. Поддерживающий ткань якорь по любому из пп.15-26, характеризующийся тем, что головка имеет шипованную конфигурацию.

28. Поддерживающий ткань якорь по п.27, характеризующийся тем, что шипованная конфигурация головки образована группой шипов, расположенных на равных, по существу, расстояниях вокруг центральной оси головки с расхождением от конца головки наружу по направлению к основанию.

29. Поддерживающий ткань якорь по п.28, характеризующийся тем, что шипы имеют сужающуюся форму.

30. Поддерживающий ткань якорь по п.29, характеризующийся тем, чтю наружные концы шипов заострены.

31. Поддерживающий ткань якорь по любому из пп.28-30, характеризующийся тем, что шипы выполнены упругими и гибкими по длине.

32. Держатель, выполненный для установки якоря, раскрытого в любом из пп.15-31, и имеющий гнездо в форме, позволяющей установить и закрепить в нем основание, причем конструкция гнезда предоставляет возможность доступа к отверстию, а закрепление основания в держателе выполнено с возможностью отделения якоря от держателя при относительном перемещении держателя и якоря.

33. Держатель по п.32, характеризующийся тем, что основание имеет, по существу, слоистую структуру и содержит две расположенные напротив друг друга в основном параллельные лицевые поверхности.

34. Держатель по п.32, характеризующийся тем, что гнездо содержит два разнесенных в пространстве элемента для принятия противоположных сторон основания, причем между разнесенными элементами имеется отверстие.

35. Держатель по п.32, характеризующийся тем, что гнездо содержит два разнесенных в пространстве элемента для принятия противоположных сторон основания, причем между разнесенными элементами имеется отверстие.

36. Держатель по любому из пп.32 или 34, характеризующийся тем, что гнездо образовано несколькими выступами, имеющими форму, позволяющую установить в них свободные концы шипов якоря, раскрытого в любом из пп.28-31, при их радиальном сжатии относительно центральной оси якоря.

37. Держатель по любому из пп.32-36 для установки якоря, выполненного по любому из пп.15-31, характеризующийся тем, что представляет собой единый элемент.

38. Держатель по п.37, включающий отрезок указанного волокнистого элемента, удерживаемого якорем.

39. Два держателя, выполненных по п.38, поддерживающие между собой отрезок волокнистого элемента.

40. Приспособление для ввода, содержащее трубку, один конец которой предназначен для установки держателя, раскрытого в любом из пп.32-37, а другой предназначен для установки рукоятки, выталкивающее средство, расположенное между рукояткой и одним концом, толкатель, расположенный на одном конце и примыкающий к рукоятке манипулятор, благодаря чему, при приведении в действие манипулятора, толкатель давит на вставленный в держатель якорь, выполненный по любому из пп.15-31, для отделения якоря от держателя.

41. Приспособление для ввода по п.40, несущее держатель, выполненный по любому из пп.32-39, причем держатель удерживает якорь, выполненный по любому из пп.25-31, выполненное как единый элемент.

42. Приспособление для ввода по п.41, включающее отрезок указанного волокнистого элемента, удерживаемого якорем.

43. Два приспособления для ввода по п.42, поддерживающие между собой отрезок волокнистого элемента.

44. Приспособление для ввода по п.43, снабженное двумя указанными держателями, поддерживающими между собой отрезок волокнистого элемента.

Текст

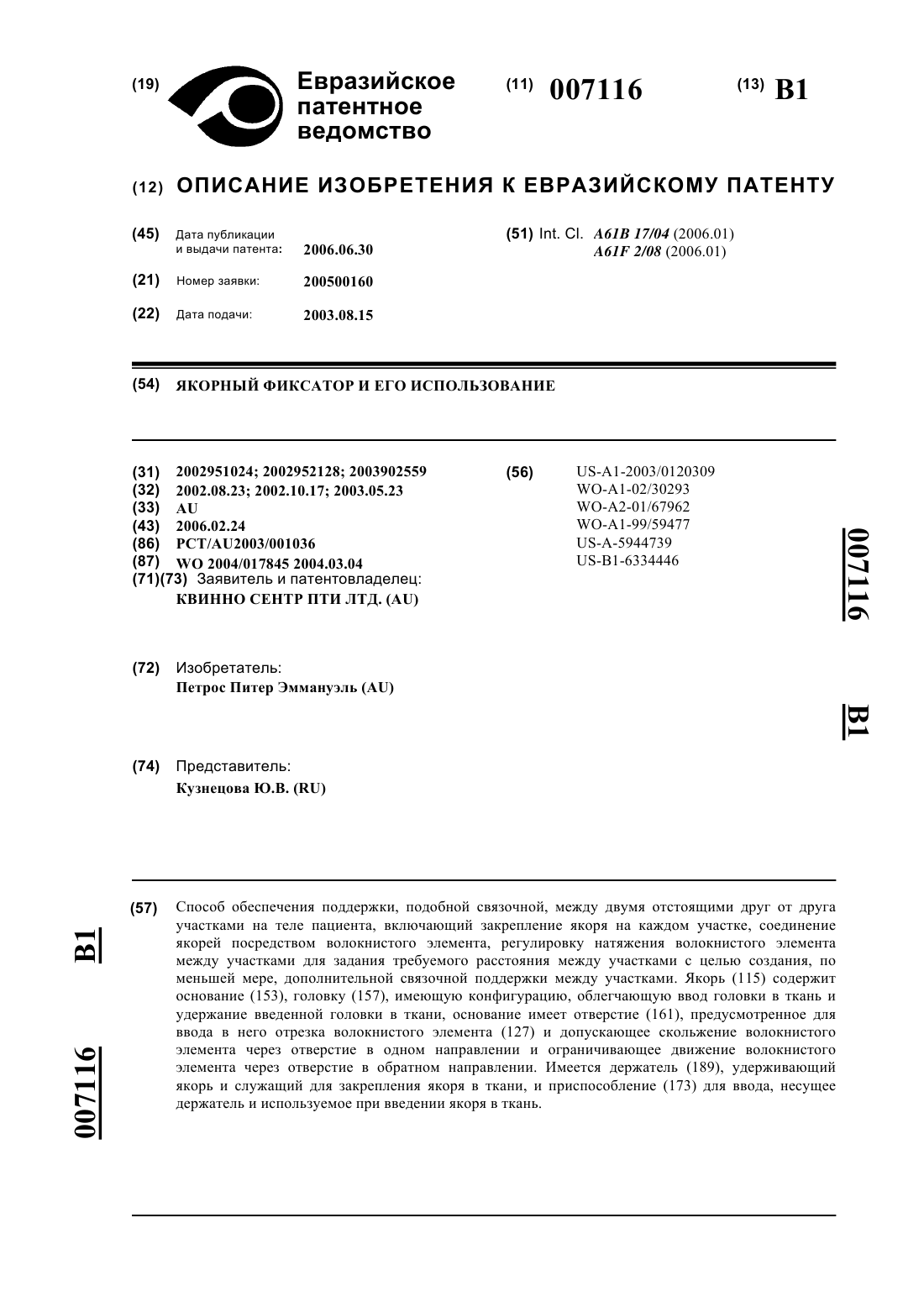

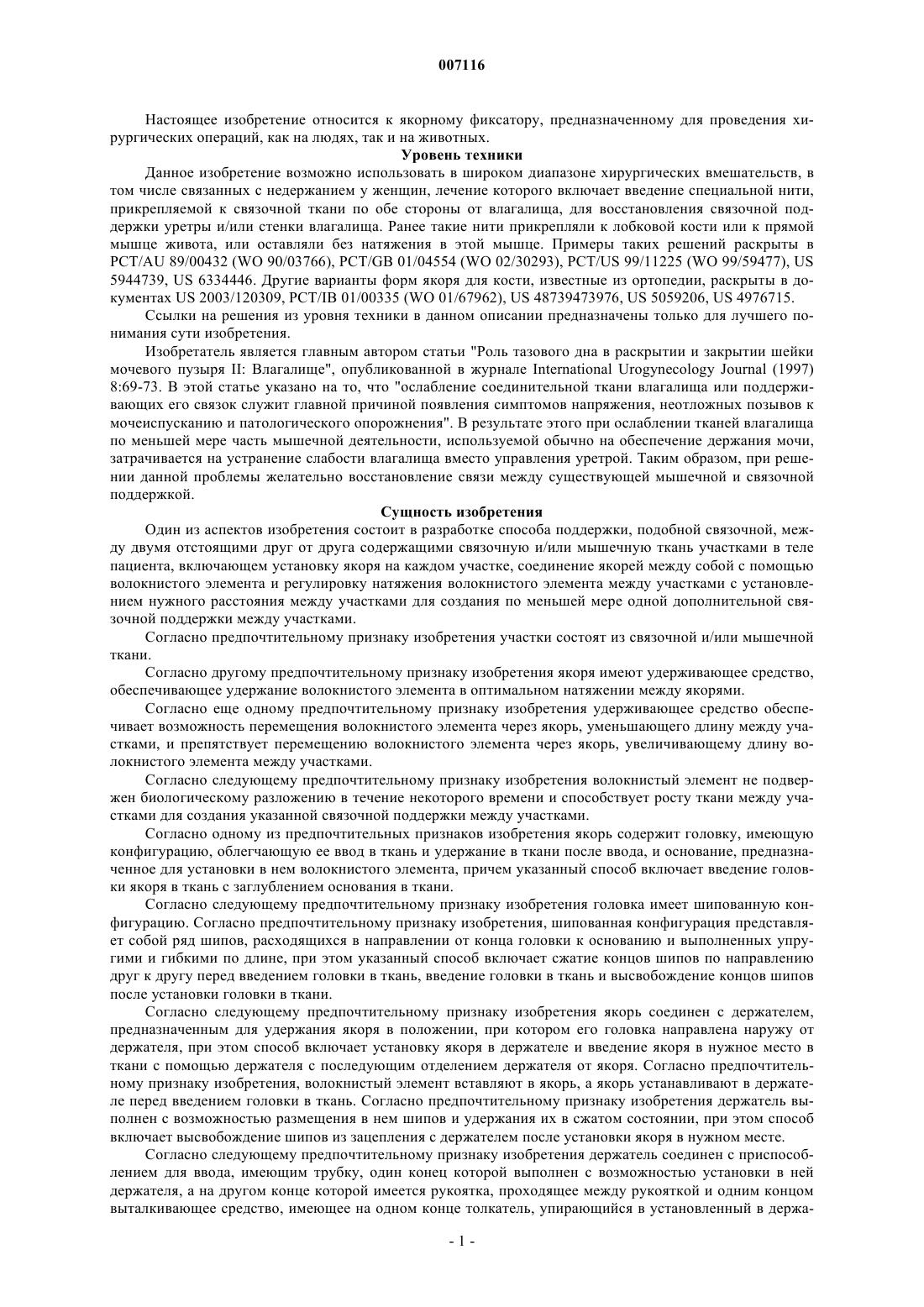

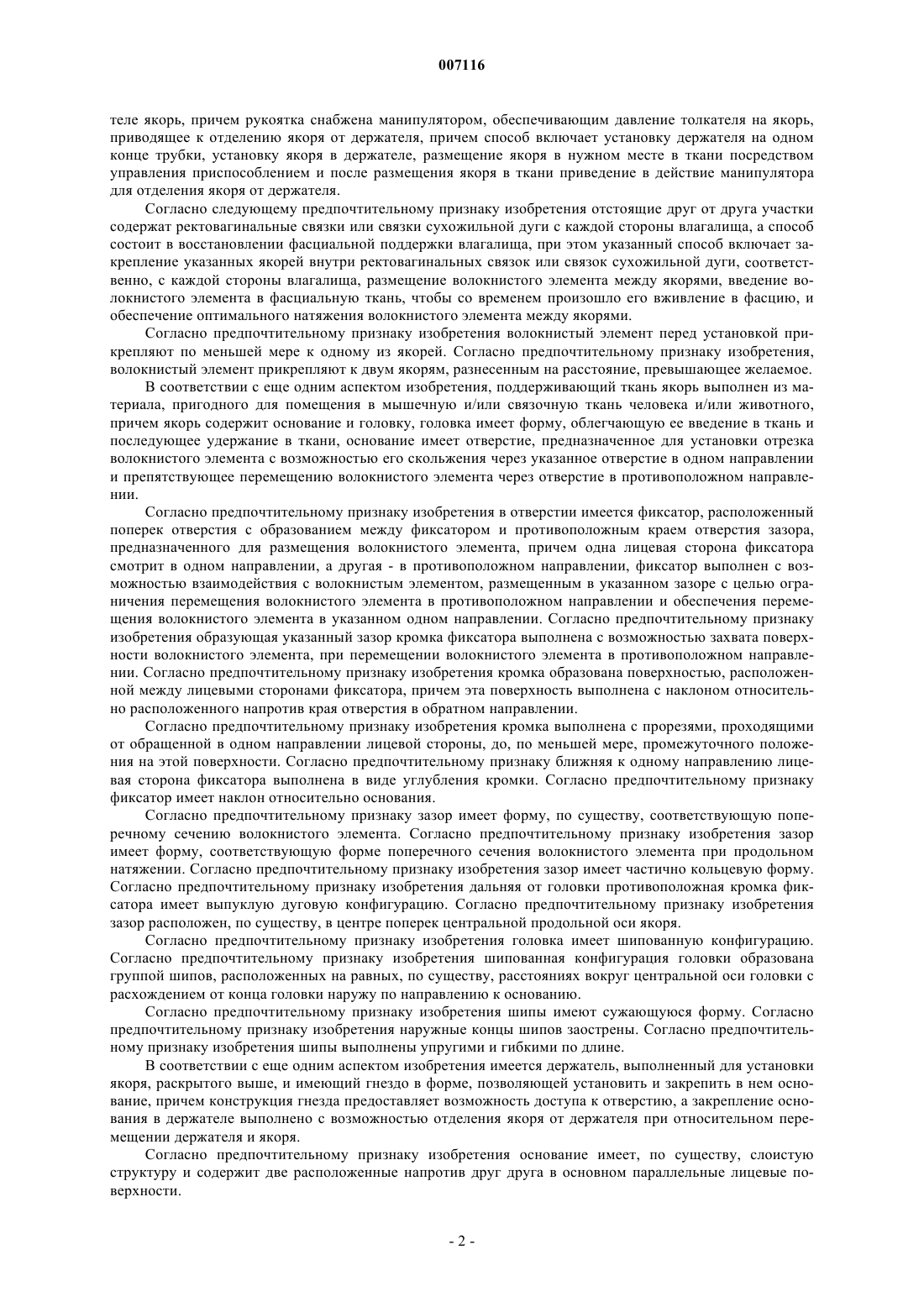

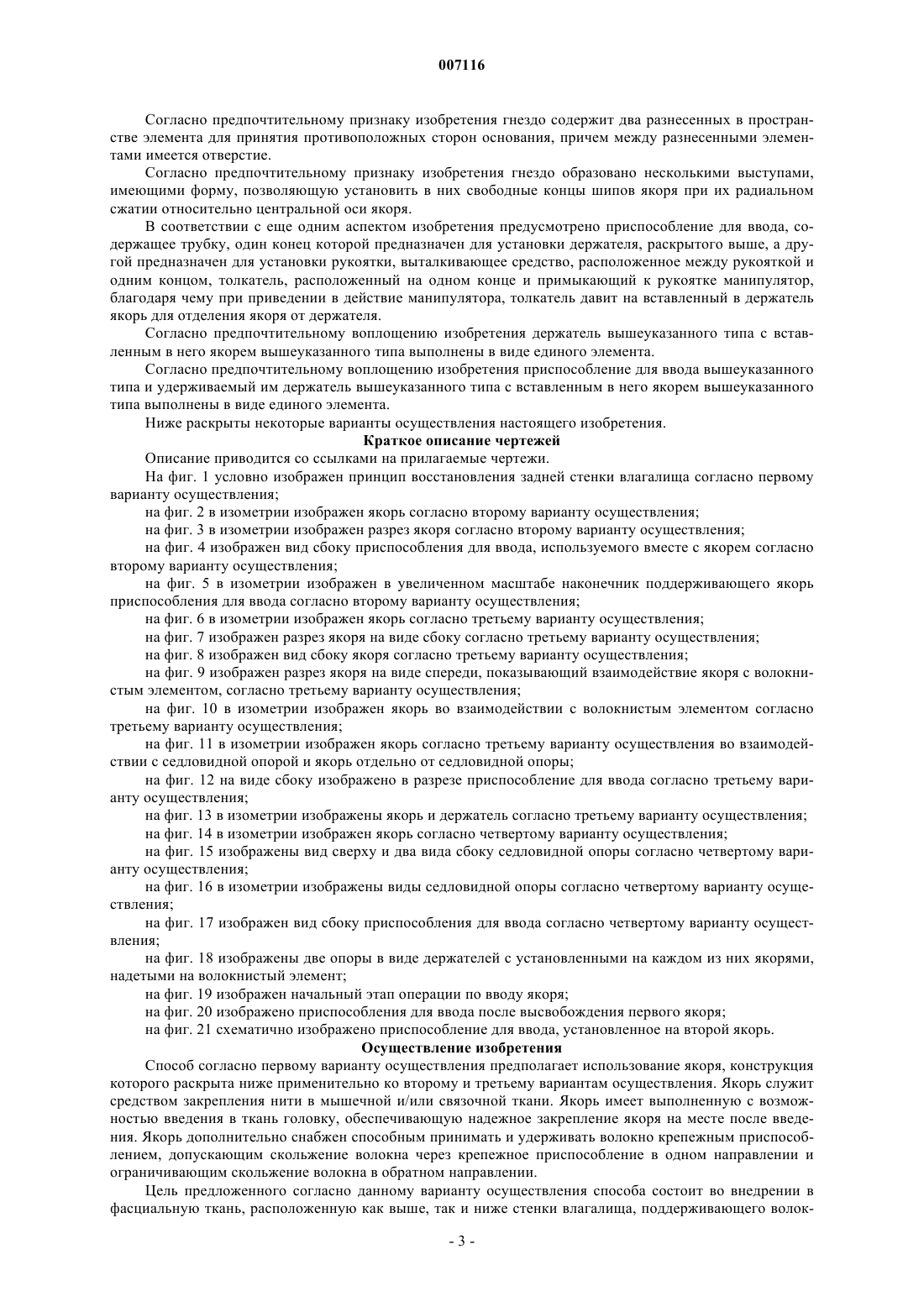

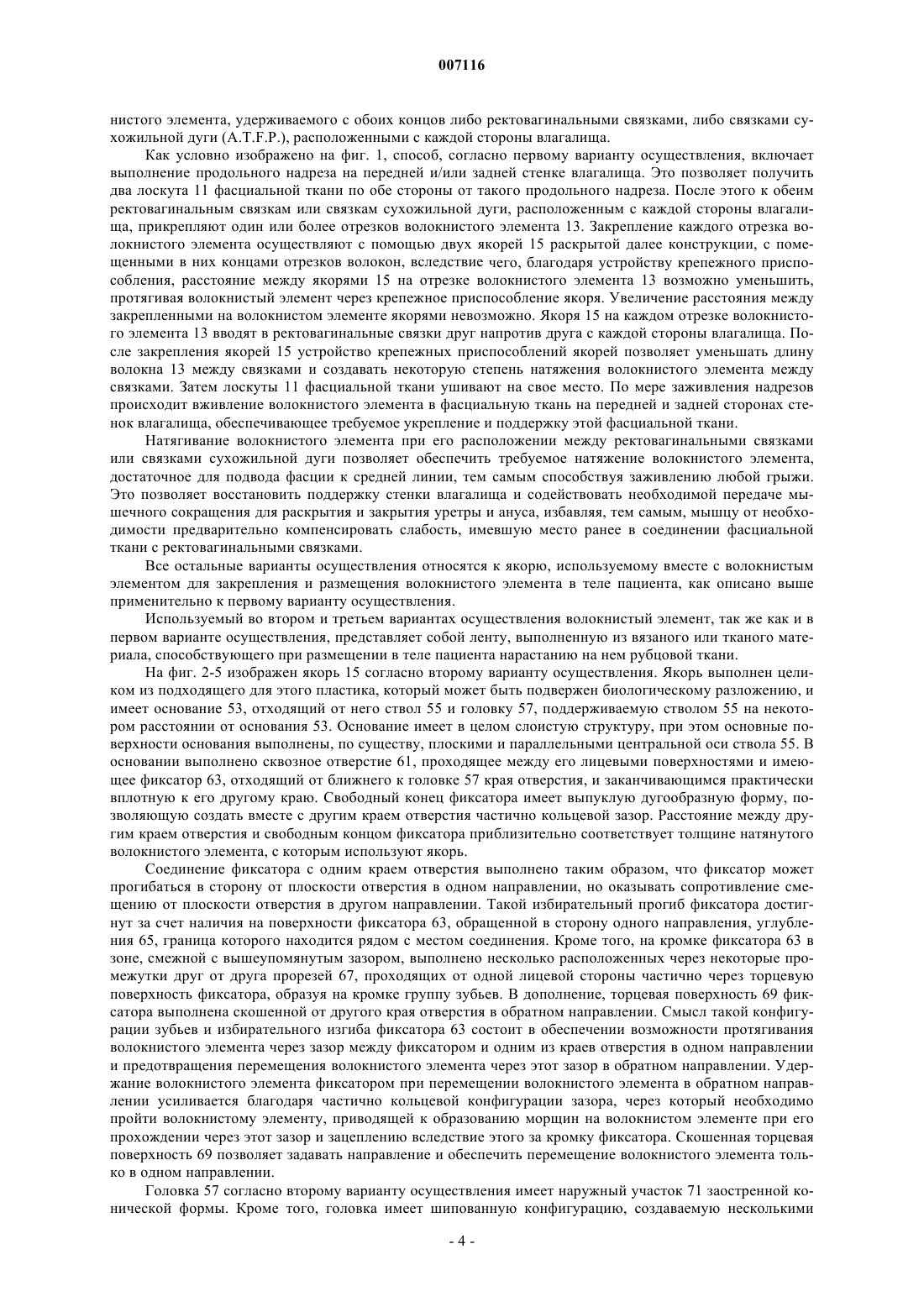

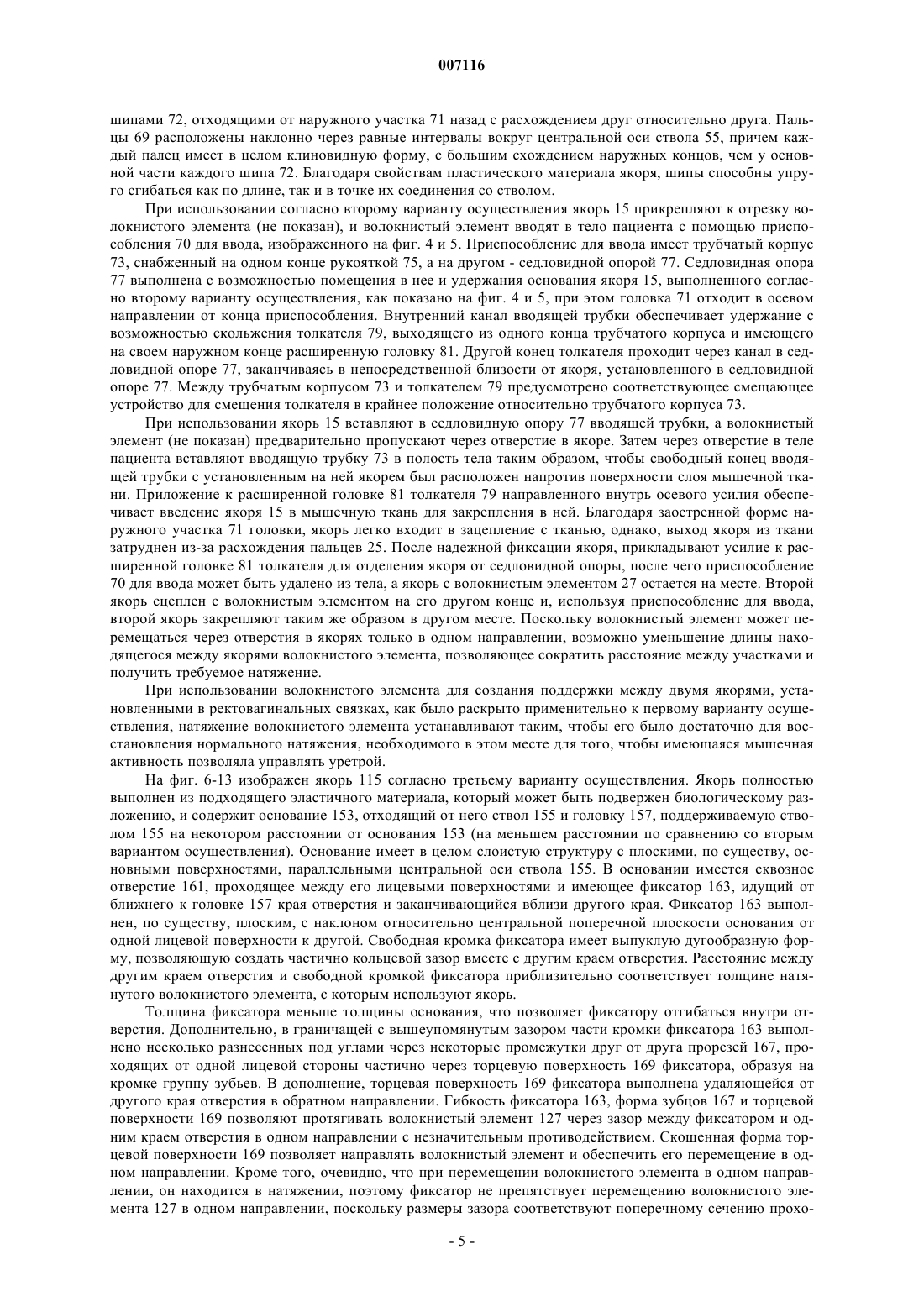

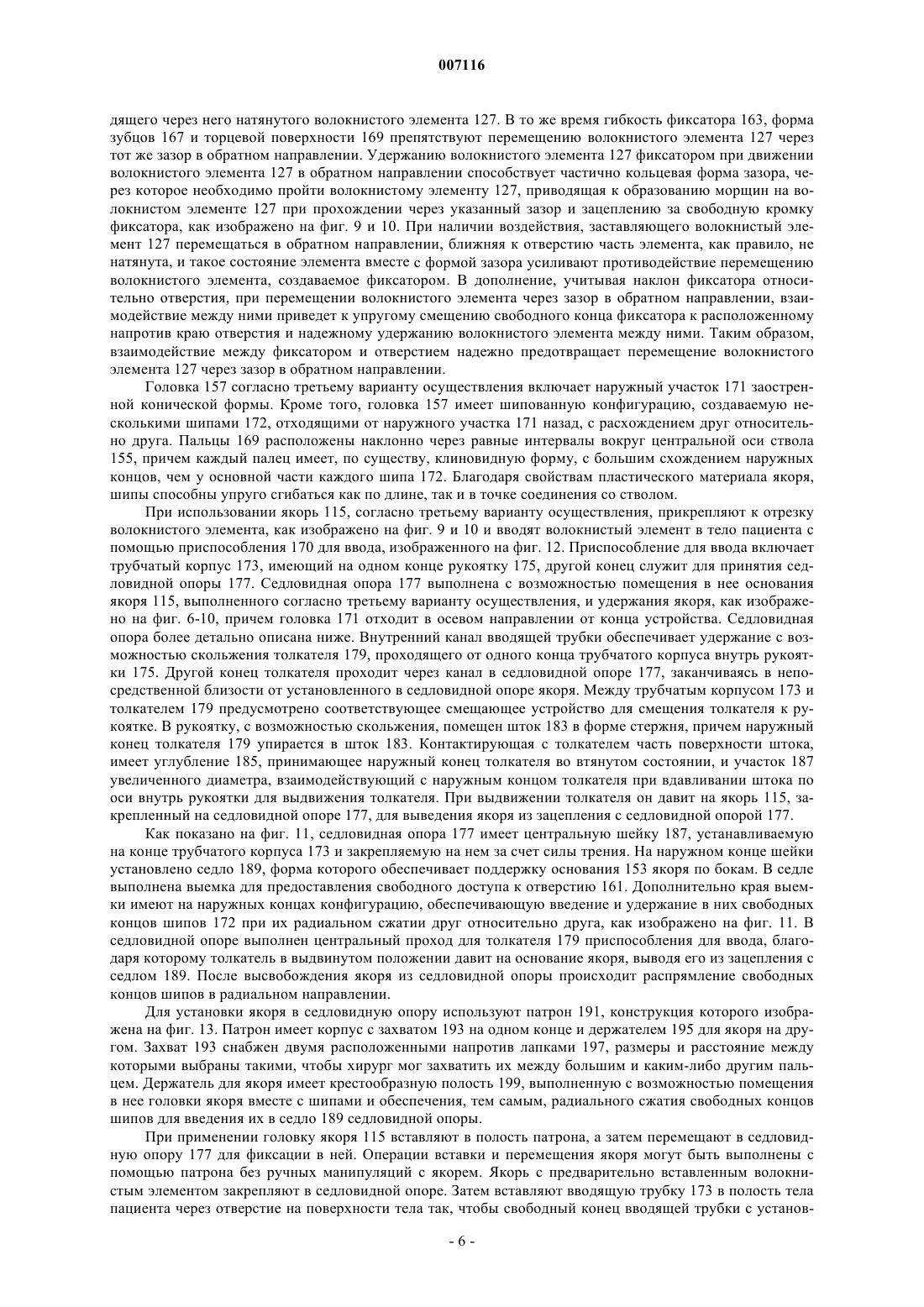

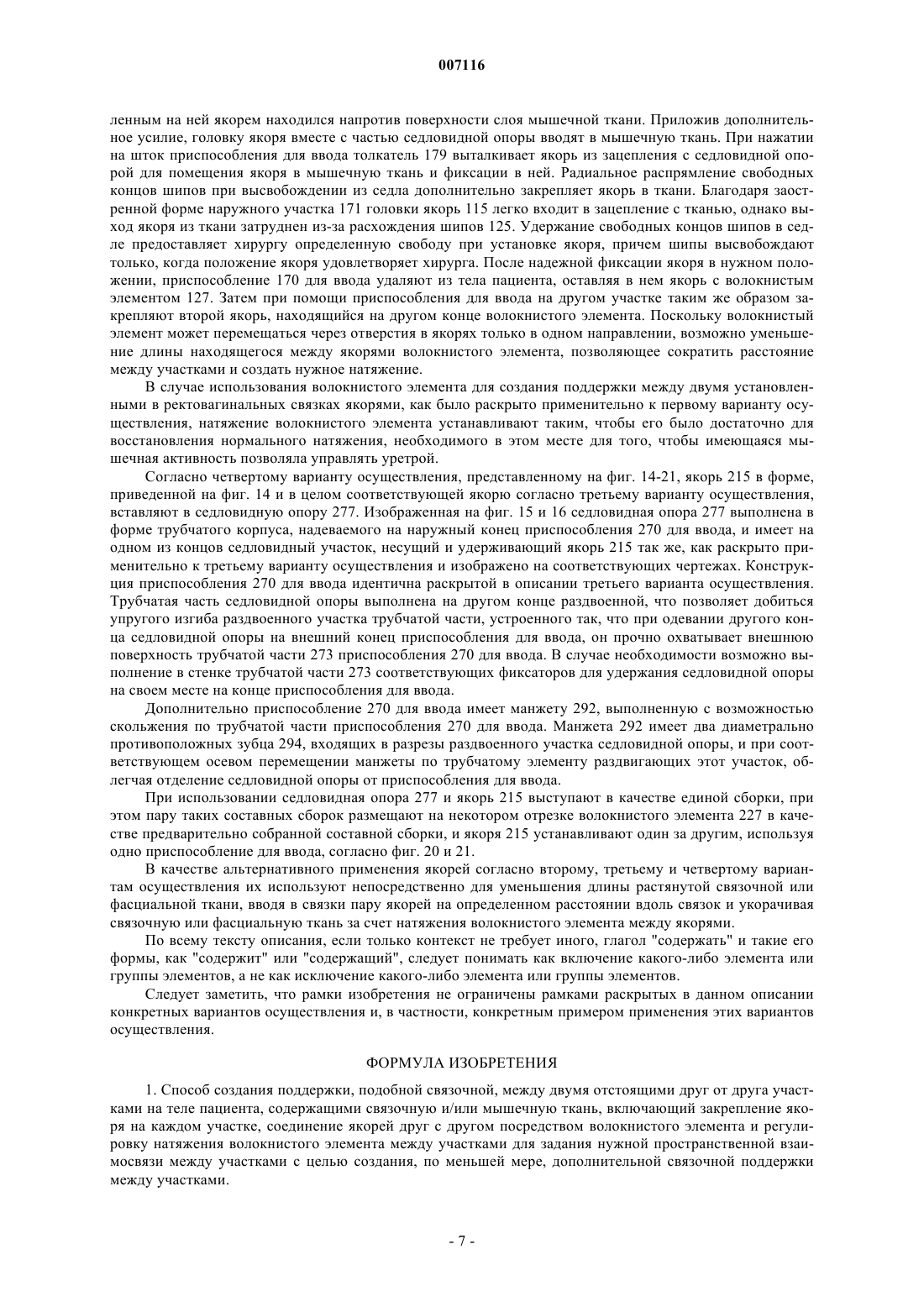

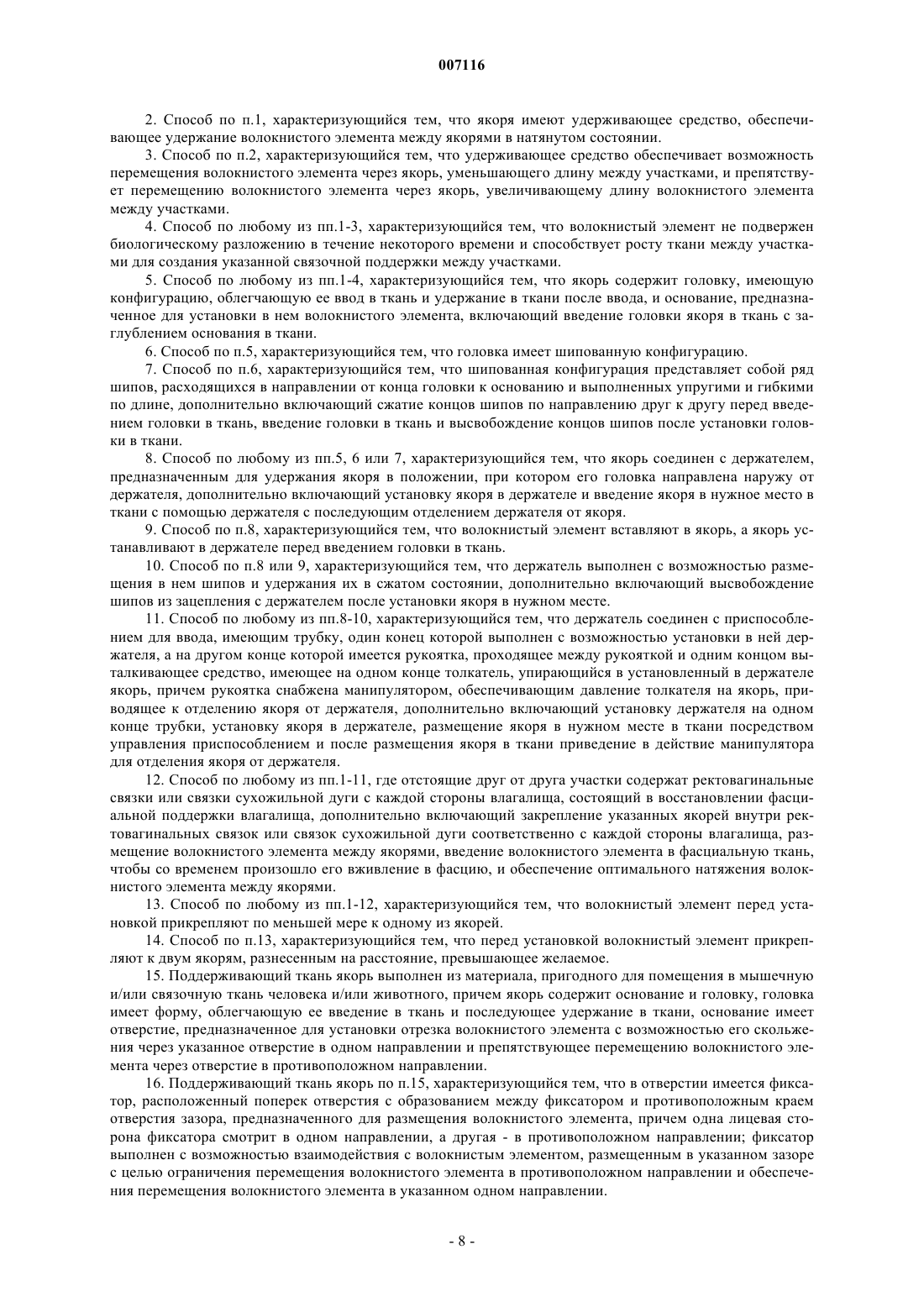

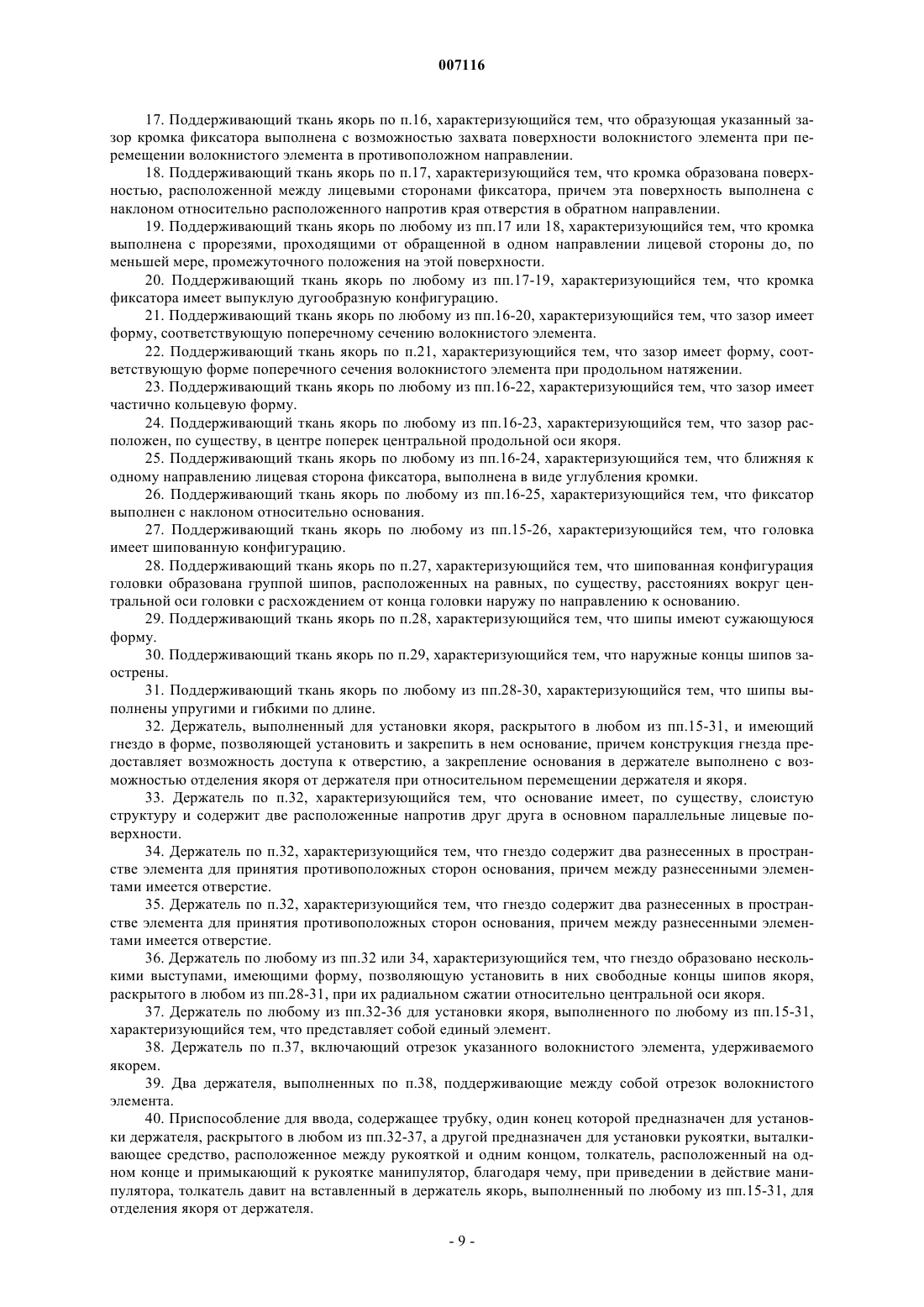

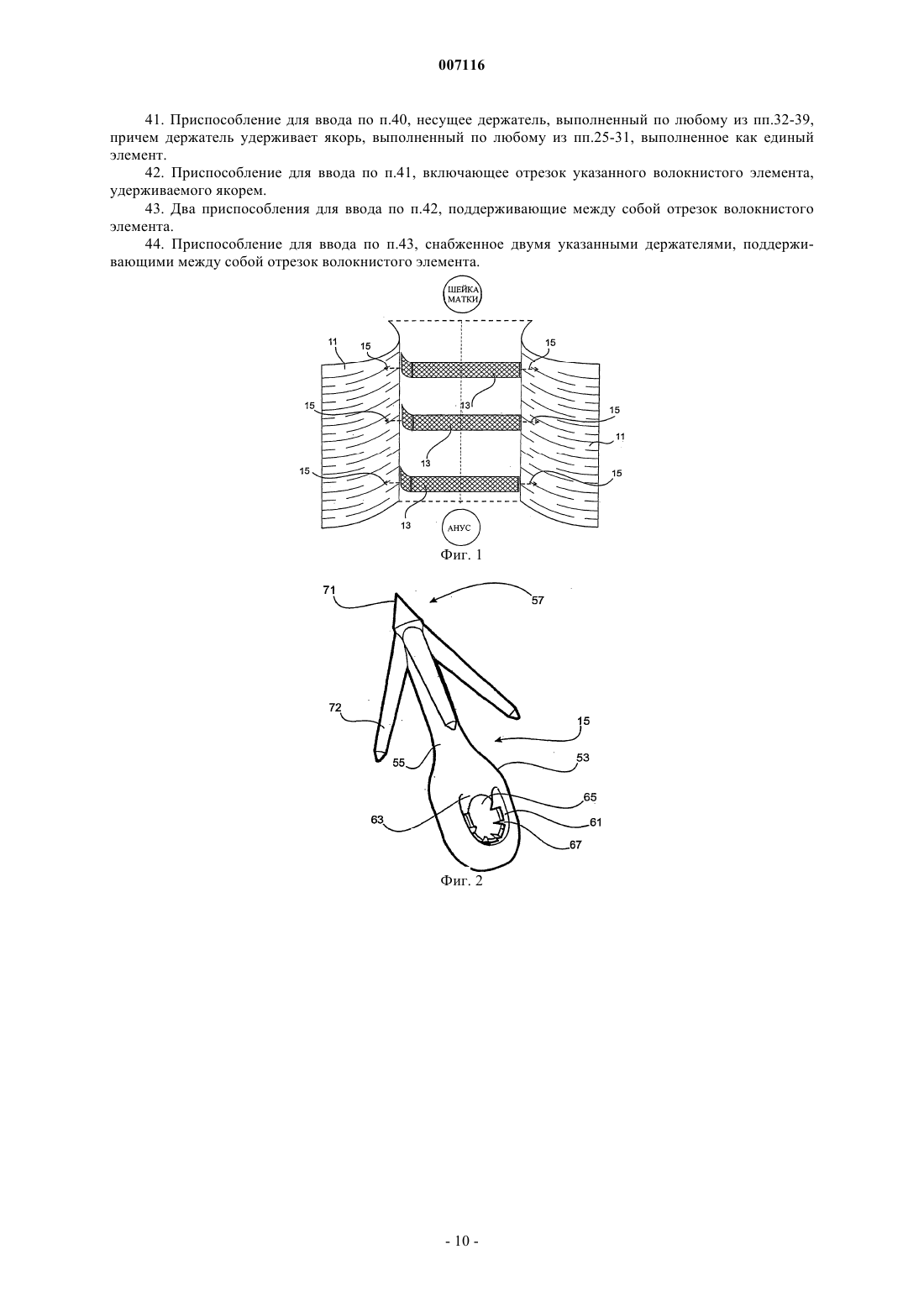

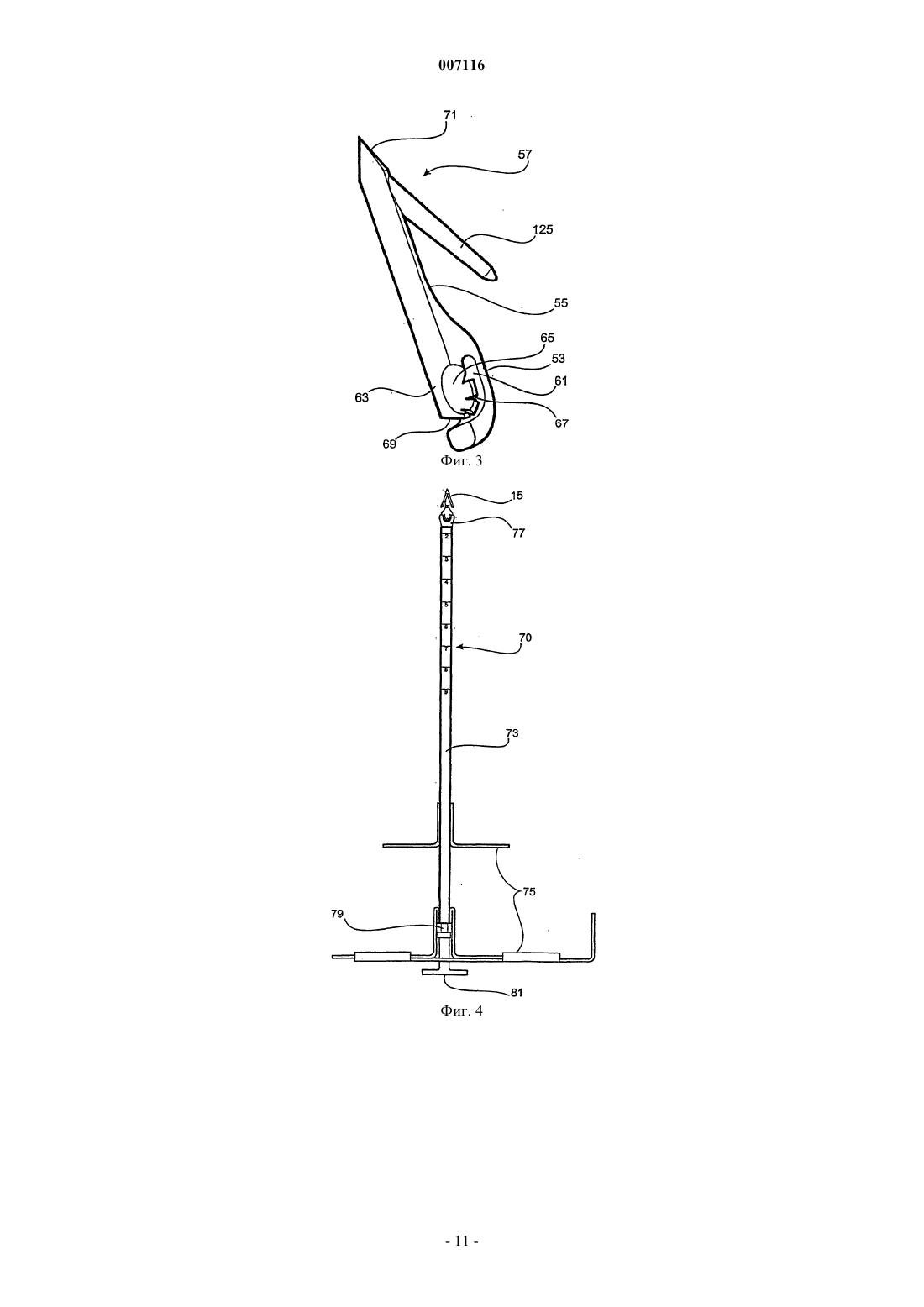

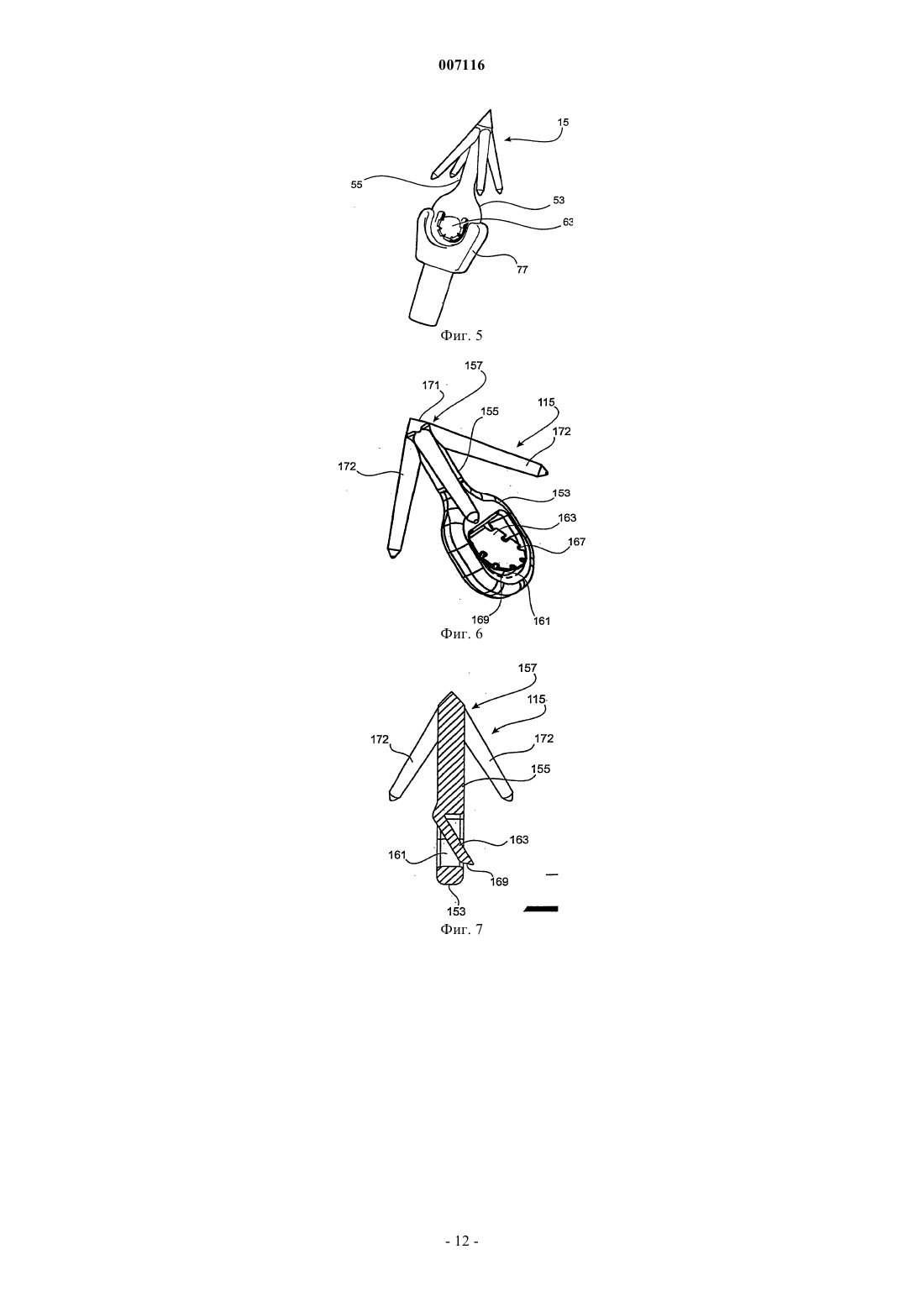

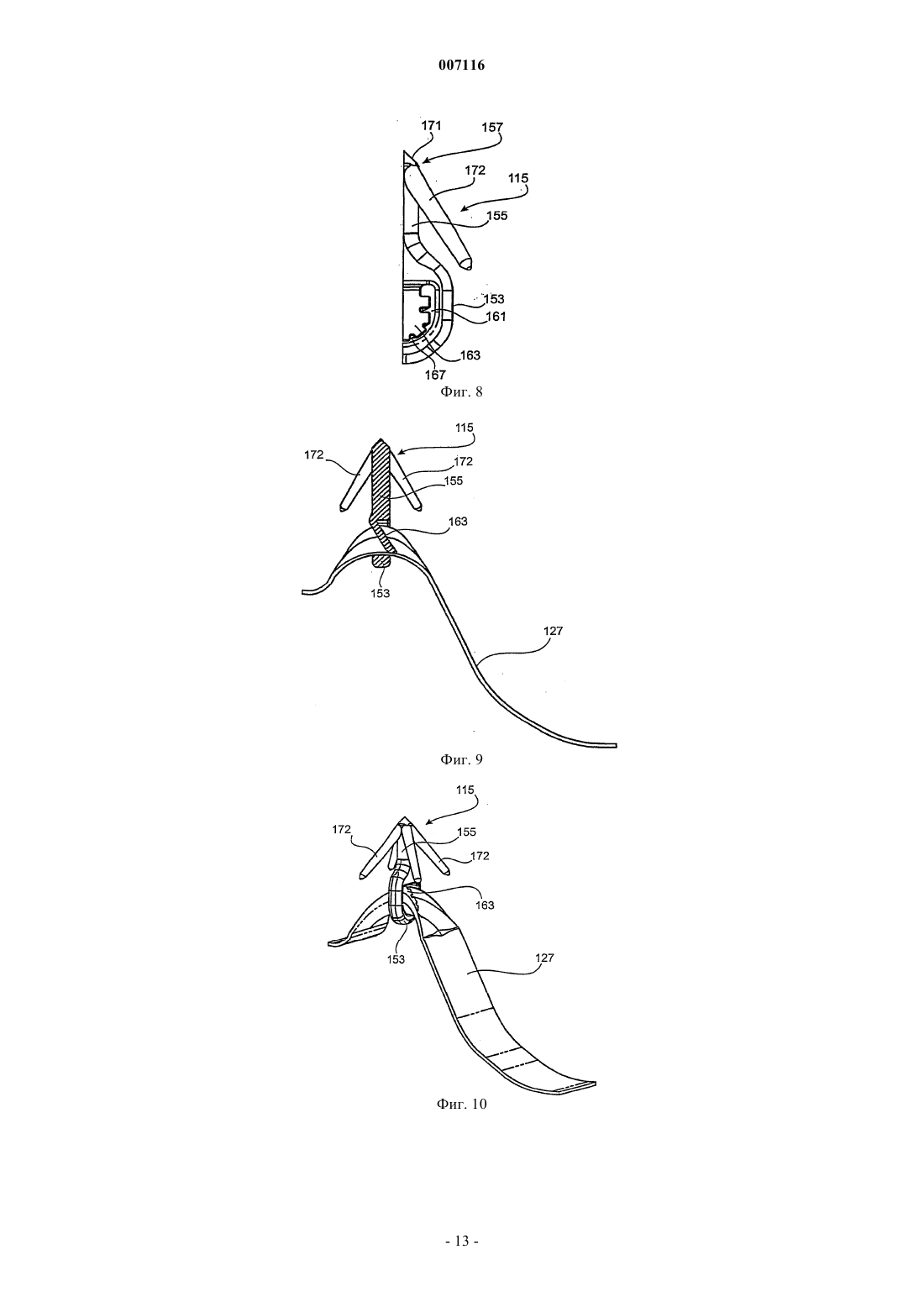

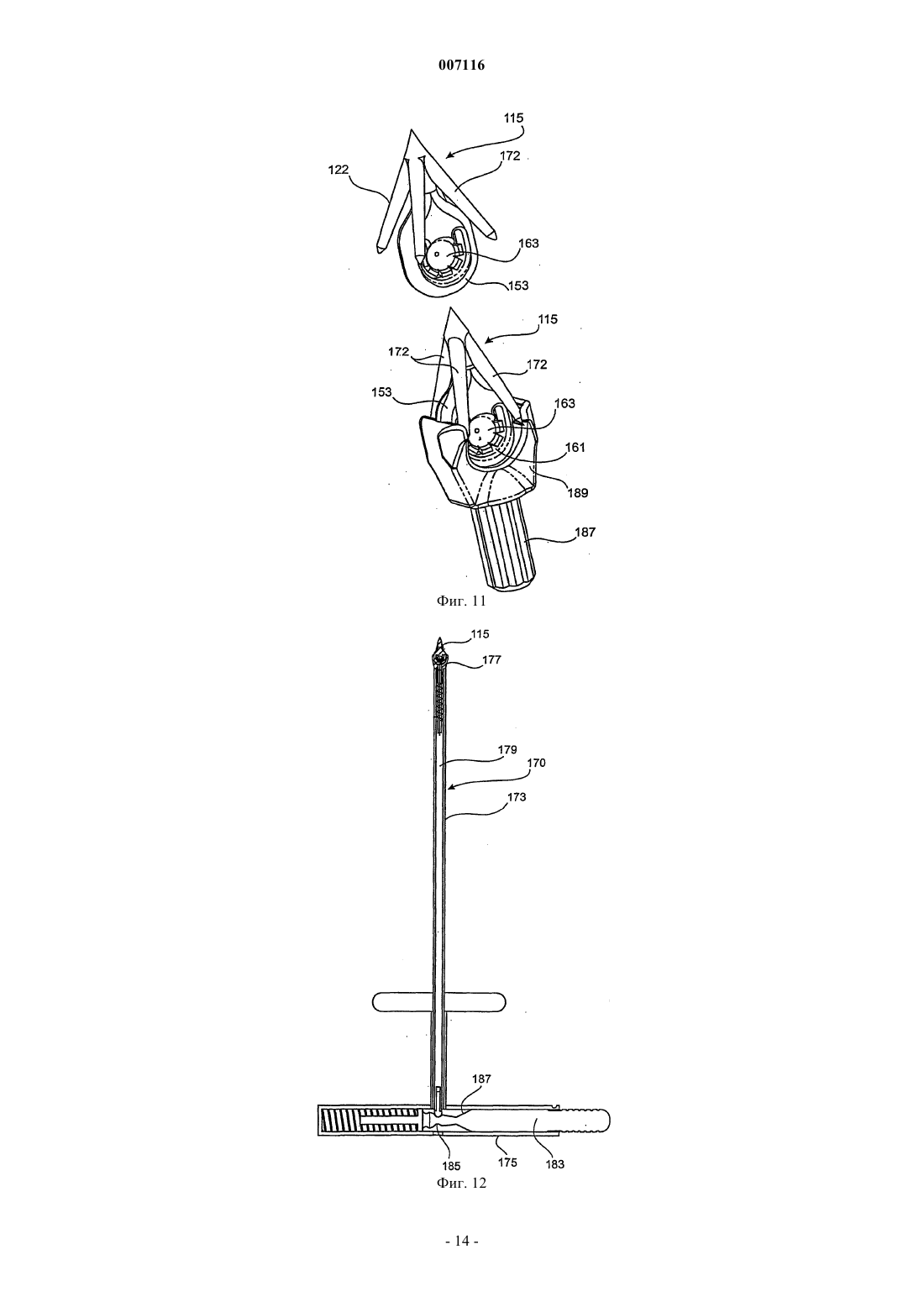

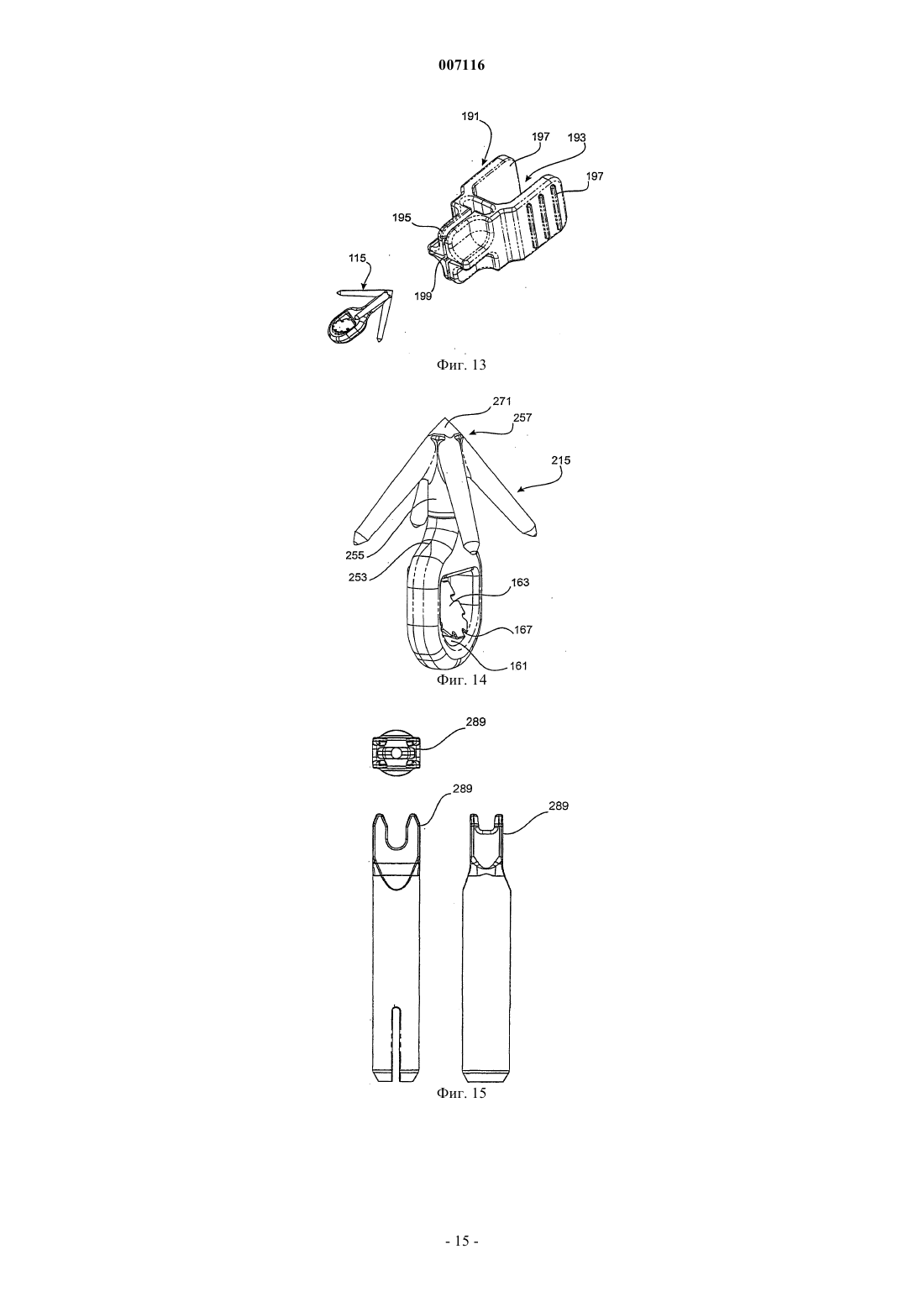

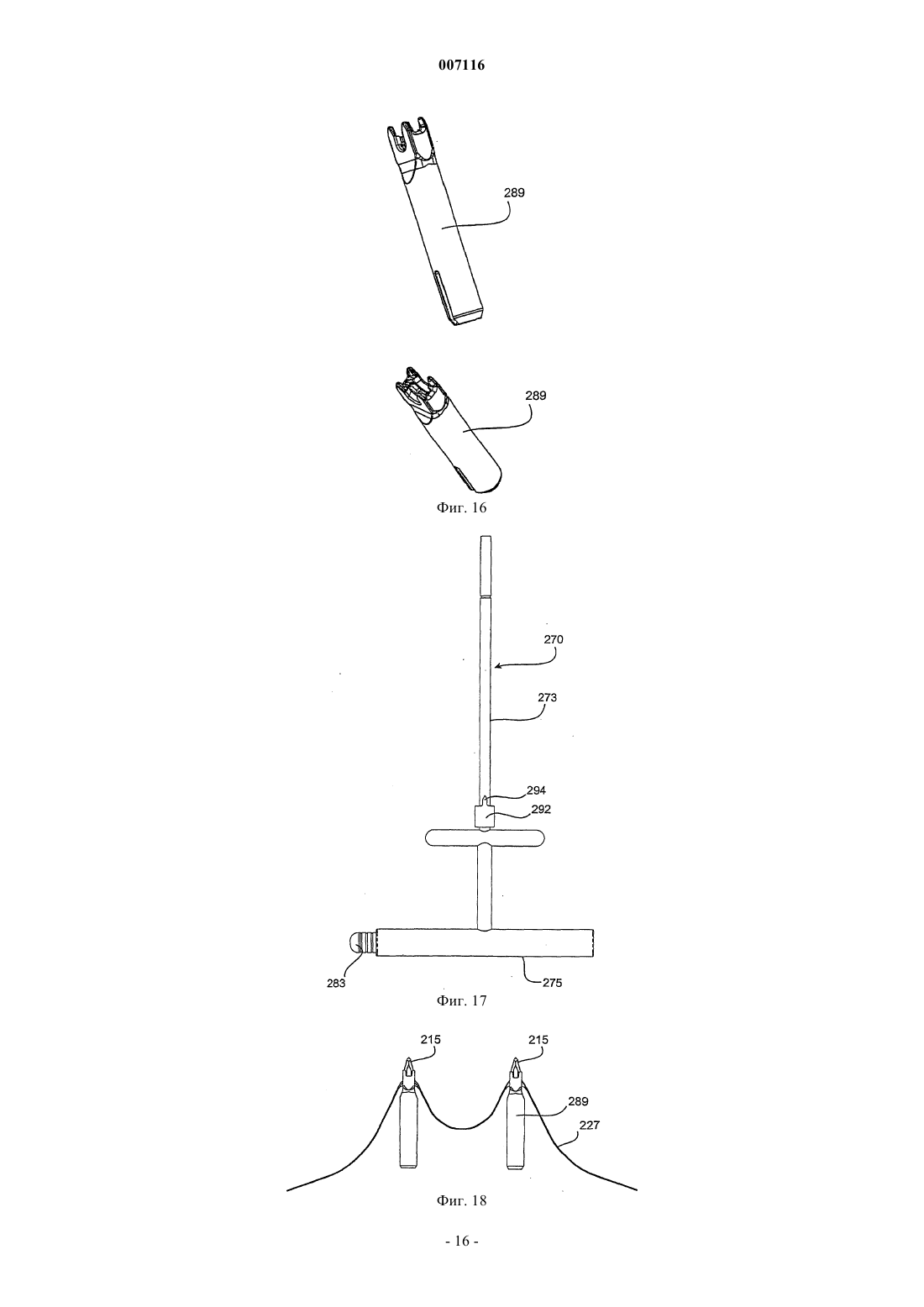

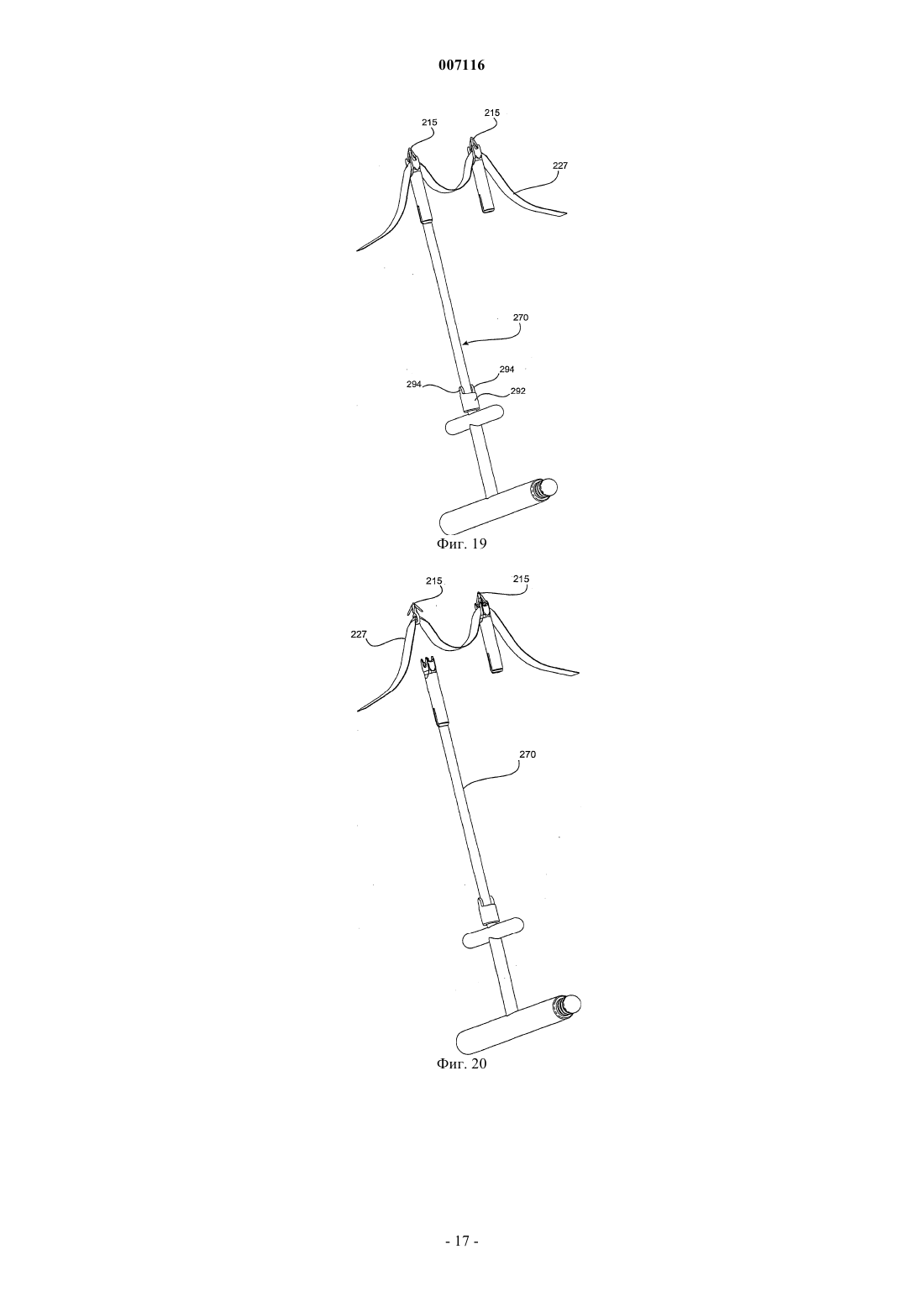

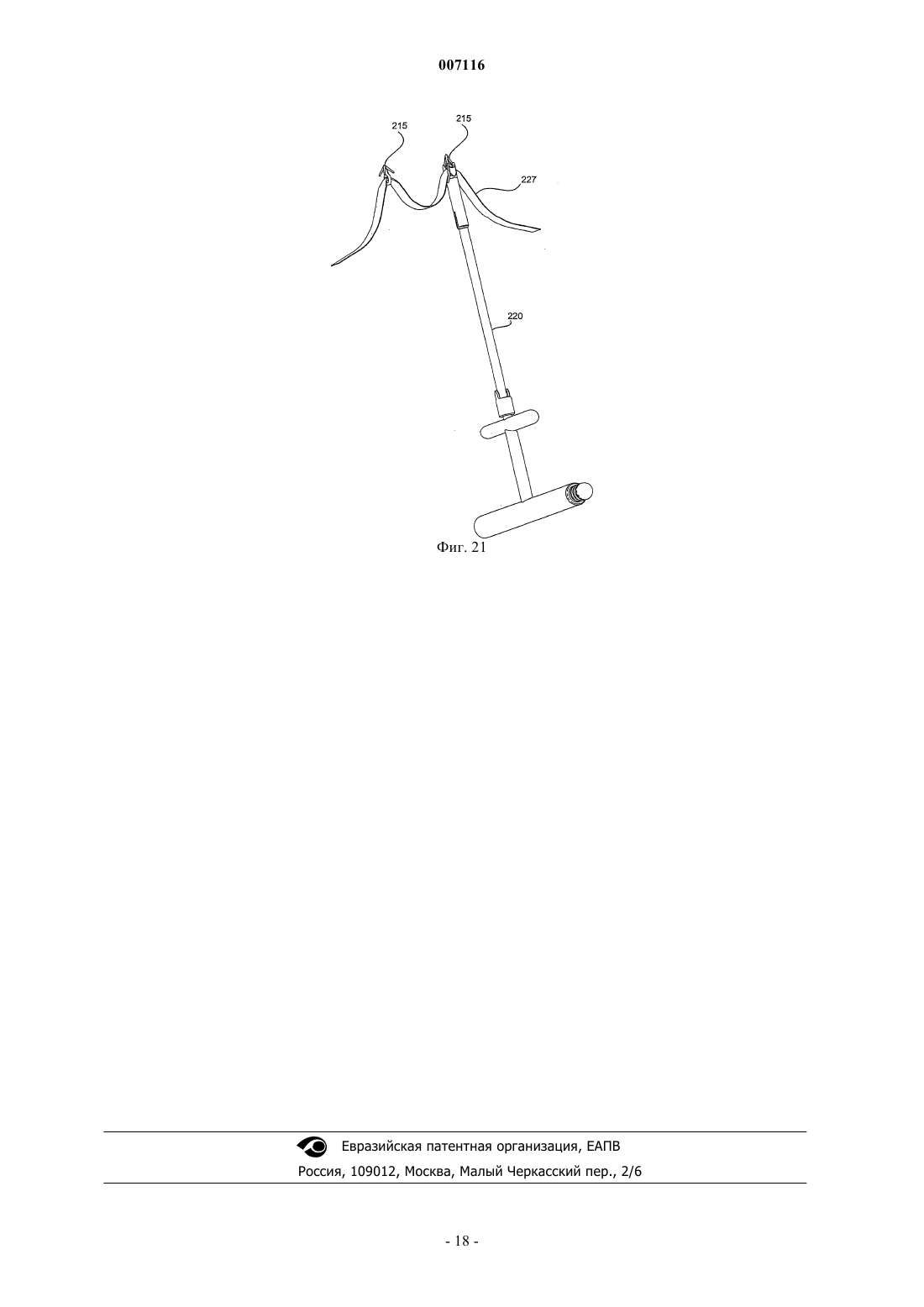

007116 Настоящее изобретение относится к якорному фиксатору, предназначенному для проведения хирургических операций, как на людях, так и на животных. Уровень техники Данное изобретение возможно использовать в широком диапазоне хирургических вмешательств, в том числе связанных с недержанием у женщин, лечение которого включает введение специальной нити,прикрепляемой к связочной ткани по обе стороны от влагалища, для восстановления связочной поддержки уретры и/или стенки влагалища. Ранее такие нити прикрепляли к лобковой кости или к прямой мышце живота, или оставляли без натяжения в этой мышце. Примеры таких решений раскрыты вPCT/AU 89/00432 (WO 90/03766), PCT/GB 01/04554 (WO 02/30293), PCT/US 99/11225 (WO 99/59477), US 5944739, US 6334446. Другие варианты форм якоря для кости, известные из ортопедии, раскрыты в документах US 2003/120309, PCT/IВ 01/00335 (WO 01/67962), US 48739473976, US 5059206, US 4976715. Ссылки на решения из уровня техники в данном описании предназначены только для лучшего понимания сути изобретения. Изобретатель является главным автором статьи "Роль тазового дна в раскрытии и закрытии шейки мочевого пузыря II: Влагалище", опубликованной в журнале International Urogynecology Journal (1997) 8:69-73. В этой статье указано на то, что "ослабление соединительной ткани влагалища или поддерживающих его связок служит главной причиной появления симптомов напряжения, неотложных позывов к мочеиспусканию и патологического опорожнения". В результате этого при ослаблении тканей влагалища по меньшей мере часть мышечной деятельности, используемой обычно на обеспечение держания мочи,затрачивается на устранение слабости влагалища вместо управления уретрой. Таким образом, при решении данной проблемы желательно восстановление связи между существующей мышечной и связочной поддержкой. Сущность изобретения Один из аспектов изобретения состоит в разработке способа поддержки, подобной связочной, между двумя отстоящими друг от друга содержащими связочную и/или мышечную ткань участками в теле пациента, включающем установку якоря на каждом участке, соединение якорей между собой с помощью волокнистого элемента и регулировку натяжения волокнистого элемента между участками с установлением нужного расстояния между участками для создания по меньшей мере одной дополнительной связочной поддержки между участками. Согласно предпочтительному признаку изобретения участки состоят из связочной и/или мышечной ткани. Согласно другому предпочтительному признаку изобретения якоря имеют удерживающее средство,обеспечивающее удержание волокнистого элемента в оптимальном натяжении между якорями. Согласно еще одному предпочтительному признаку изобретения удерживающее средство обеспечивает возможность перемещения волокнистого элемента через якорь, уменьшающего длину между участками, и препятствует перемещению волокнистого элемента через якорь, увеличивающему длину волокнистого элемента между участками. Согласно следующему предпочтительному признаку изобретения волокнистый элемент не подвержен биологическому разложению в течение некоторого времени и способствует росту ткани между участками для создания указанной связочной поддержки между участками. Согласно одному из предпочтительных признаков изобретения якорь содержит головку, имеющую конфигурацию, облегчающую ее ввод в ткань и удержание в ткани после ввода, и основание, предназначенное для установки в нем волокнистого элемента, причем указанный способ включает введение головки якоря в ткань с заглублением основания в ткани. Согласно следующему предпочтительному признаку изобретения головка имеет шипованную конфигурацию. Согласно предпочтительному признаку изобретения, шипованная конфигурация представляет собой ряд шипов, расходящихся в направлении от конца головки к основанию и выполненных упругими и гибкими по длине, при этом указанный способ включает сжатие концов шипов по направлению друг к другу перед введением головки в ткань, введение головки в ткань и высвобождение концов шипов после установки головки в ткани. Согласно следующему предпочтительному признаку изобретения якорь соединен с держателем,предназначенным для удержания якоря в положении, при котором его головка направлена наружу от держателя, при этом способ включает установку якоря в держателе и введение якоря в нужное место в ткани с помощью держателя с последующим отделением держателя от якоря. Согласно предпочтительному признаку изобретения, волокнистый элемент вставляют в якорь, а якорь устанавливают в держателе перед введением головки в ткань. Согласно предпочтительному признаку изобретения держатель выполнен с возможностью размещения в нем шипов и удержания их в сжатом состоянии, при этом способ включает высвобождение шипов из зацепления с держателем после установки якоря в нужном месте. Согласно следующему предпочтительному признаку изобретения держатель соединен с приспособлением для ввода, имеющим трубку, один конец которой выполнен с возможностью установки в ней держателя, а на другом конце которой имеется рукоятка, проходящее между рукояткой и одним концом выталкивающее средство, имеющее на одном конце толкатель, упирающийся в установленный в держа-1 007116 теле якорь, причем рукоятка снабжена манипулятором, обеспечивающим давление толкателя на якорь,приводящее к отделению якоря от держателя, причем способ включает установку держателя на одном конце трубки, установку якоря в держателе, размещение якоря в нужном месте в ткани посредством управления приспособлением и после размещения якоря в ткани приведение в действие манипулятора для отделения якоря от держателя. Согласно следующему предпочтительному признаку изобретения отстоящие друг от друга участки содержат ректовагинальные связки или связки сухожильной дуги с каждой стороны влагалища, а способ состоит в восстановлении фасциальной поддержки влагалища, при этом указанный способ включает закрепление указанных якорей внутри ректовагинальных связок или связок сухожильной дуги, соответственно, с каждой стороны влагалища, размещение волокнистого элемента между якорями, введение волокнистого элемента в фасциальную ткань, чтобы со временем произошло его вживление в фасцию, и обеспечение оптимального натяжения волокнистого элемента между якорями. Согласно предпочтительному признаку изобретения волокнистый элемент перед установкой прикрепляют по меньшей мере к одному из якорей. Согласно предпочтительному признаку изобретения,волокнистый элемент прикрепляют к двум якорям, разнесенным на расстояние, превышающее желаемое. В соответствии с еще одним аспектом изобретения, поддерживающий ткань якорь выполнен из материала, пригодного для помещения в мышечную и/или связочную ткань человека и/или животного,причем якорь содержит основание и головку, головка имеет форму, облегчающую ее введение в ткань и последующее удержание в ткани, основание имеет отверстие, предназначенное для установки отрезка волокнистого элемента с возможностью его скольжения через указанное отверстие в одном направлении и препятствующее перемещению волокнистого элемента через отверстие в противоположном направлении. Согласно предпочтительному признаку изобретения в отверстии имеется фиксатор, расположенный поперек отверстия с образованием между фиксатором и противоположным краем отверстия зазора,предназначенного для размещения волокнистого элемента, причем одна лицевая сторона фиксатора смотрит в одном направлении, а другая - в противоположном направлении, фиксатор выполнен с возможностью взаимодействия с волокнистым элементом, размещенным в указанном зазоре с целью ограничения перемещения волокнистого элемента в противоположном направлении и обеспечения перемещения волокнистого элемента в указанном одном направлении. Согласно предпочтительному признаку изобретения образующая указанный зазор кромка фиксатора выполнена с возможностью захвата поверхности волокнистого элемента, при перемещении волокнистого элемента в противоположном направлении. Согласно предпочтительному признаку изобретения кромка образована поверхностью, расположенной между лицевыми сторонами фиксатора, причем эта поверхность выполнена с наклоном относительно расположенного напротив края отверстия в обратном направлении. Согласно предпочтительному признаку изобретения кромка выполнена с прорезями, проходящими от обращенной в одном направлении лицевой стороны, до, по меньшей мере, промежуточного положения на этой поверхности. Согласно предпочтительному признаку ближняя к одному направлению лицевая сторона фиксатора выполнена в виде углубления кромки. Согласно предпочтительному признаку фиксатор имеет наклон относительно основания. Согласно предпочтительному признаку зазор имеет форму, по существу, соответствующую поперечному сечению волокнистого элемента. Согласно предпочтительному признаку изобретения зазор имеет форму, соответствующую форме поперечного сечения волокнистого элемента при продольном натяжении. Согласно предпочтительному признаку изобретения зазор имеет частично кольцевую форму. Согласно предпочтительному признаку изобретения дальняя от головки противоположная кромка фиксатора имеет выпуклую дуговую конфигурацию. Согласно предпочтительному признаку изобретения зазор расположен, по существу, в центре поперек центральной продольной оси якоря. Согласно предпочтительному признаку изобретения головка имеет шипованную конфигурацию. Согласно предпочтительному признаку изобретения шипованная конфигурация головки образована группой шипов, расположенных на равных, по существу, расстояниях вокруг центральной оси головки с расхождением от конца головки наружу по направлению к основанию. Согласно предпочтительному признаку изобретения шипы имеют сужающуюся форму. Согласно предпочтительному признаку изобретения наружные концы шипов заострены. Согласно предпочтительному признаку изобретения шипы выполнены упругими и гибкими по длине. В соответствии с еще одним аспектом изобретения имеется держатель, выполненный для установки якоря, раскрытого выше, и имеющий гнездо в форме, позволяющей установить и закрепить в нем основание, причем конструкция гнезда предоставляет возможность доступа к отверстию, а закрепление основания в держателе выполнено с возможностью отделения якоря от держателя при относительном перемещении держателя и якоря. Согласно предпочтительному признаку изобретения основание имеет, по существу, слоистую структуру и содержит две расположенные напротив друг друга в основном параллельные лицевые поверхности.-2 007116 Согласно предпочтительному признаку изобретения гнездо содержит два разнесенных в пространстве элемента для принятия противоположных сторон основания, причем между разнесенными элементами имеется отверстие. Согласно предпочтительному признаку изобретения гнездо образовано несколькими выступами,имеющими форму, позволяющую установить в них свободные концы шипов якоря при их радиальном сжатии относительно центральной оси якоря. В соответствии с еще одним аспектом изобретения предусмотрено приспособление для ввода, содержащее трубку, один конец которой предназначен для установки держателя, раскрытого выше, а другой предназначен для установки рукоятки, выталкивающее средство, расположенное между рукояткой и одним концом, толкатель, расположенный на одном конце и примыкающий к рукоятке манипулятор,благодаря чему при приведении в действие манипулятора, толкатель давит на вставленный в держатель якорь для отделения якоря от держателя. Согласно предпочтительному воплощению изобретения держатель вышеуказанного типа с вставленным в него якорем вышеуказанного типа выполнены в виде единого элемента. Согласно предпочтительному воплощению изобретения приспособление для ввода вышеуказанного типа и удерживаемый им держатель вышеуказанного типа с вставленным в него якорем вышеуказанного типа выполнены в виде единого элемента. Ниже раскрыты некоторые варианты осуществления настоящего изобретения. Краткое описание чертежей Описание приводится со ссылками на прилагаемые чертежи. На фиг. 1 условно изображен принцип восстановления задней стенки влагалища согласно первому варианту осуществления; на фиг. 2 в изометрии изображен якорь согласно второму варианту осуществления; на фиг. 3 в изометрии изображен разрез якоря согласно второму варианту осуществления; на фиг. 4 изображен вид сбоку приспособления для ввода, используемого вместе с якорем согласно второму варианту осуществления; на фиг. 5 в изометрии изображен в увеличенном масштабе наконечник поддерживающего якорь приспособления для ввода согласно второму варианту осуществления; на фиг. 6 в изометрии изображен якорь согласно третьему варианту осуществления; на фиг. 7 изображен разрез якоря на виде сбоку согласно третьему варианту осуществления; на фиг. 8 изображен вид сбоку якоря согласно третьему варианту осуществления; на фиг. 9 изображен разрез якоря на виде спереди, показывающий взаимодействие якоря с волокнистым элементом, согласно третьему варианту осуществления; на фиг. 10 в изометрии изображен якорь во взаимодействии с волокнистым элементом согласно третьему варианту осуществления; на фиг. 11 в изометрии изображен якорь согласно третьему варианту осуществления во взаимодействии с седловидной опорой и якорь отдельно от седловидной опоры; на фиг. 12 на виде сбоку изображено в разрезе приспособление для ввода согласно третьему варианту осуществления; на фиг. 13 в изометрии изображены якорь и держатель согласно третьему варианту осуществления; на фиг. 14 в изометрии изображен якорь согласно четвертому варианту осуществления; на фиг. 15 изображены вид сверху и два вида сбоку седловидной опоры согласно четвертому варианту осуществления; на фиг. 16 в изометрии изображены виды седловидной опоры согласно четвертому варианту осуществления; на фиг. 17 изображен вид сбоку приспособления для ввода согласно четвертому варианту осуществления; на фиг. 18 изображены две опоры в виде держателей с установленными на каждом из них якорями,надетыми на волокнистый элемент; на фиг. 19 изображен начальный этап операции по вводу якоря; на фиг. 20 изображено приспособления для ввода после высвобождения первого якоря; на фиг. 21 схематично изображено приспособление для ввода, установленное на второй якорь. Осуществление изобретения Способ согласно первому варианту осуществления предполагает использование якоря, конструкция которого раскрыта ниже применительно ко второму и третьему вариантам осуществления. Якорь служит средством закрепления нити в мышечной и/или связочной ткани. Якорь имеет выполненную с возможностью введения в ткань головку, обеспечивающую надежное закрепление якоря на месте после введения. Якорь дополнительно снабжен способным принимать и удерживать волокно крепежным приспособлением, допускающим скольжение волокна через крепежное приспособление в одном направлении и ограничивающим скольжение волокна в обратном направлении. Цель предложенного согласно данному варианту осуществления способа состоит во внедрении в фасциальную ткань, расположенную как выше, так и ниже стенки влагалища, поддерживающего волок-3 007116 нистого элемента, удерживаемого с обоих концов либо ректовагинальными связками, либо связками сухожильной дуги (A.T.F.P.), расположенными с каждой стороны влагалища. Как условно изображено на фиг. 1, способ, согласно первому варианту осуществления, включает выполнение продольного надреза на передней и/или задней стенке влагалища. Это позволяет получить два лоскута 11 фасциальной ткани по обе стороны от такого продольного надреза. После этого к обеим ректовагинальным связкам или связкам сухожильной дуги, расположенным с каждой стороны влагалища, прикрепляют один или более отрезков волокнистого элемента 13. Закрепление каждого отрезка волокнистого элемента осуществляют с помощью двух якорей 15 раскрытой далее конструкции, с помещенными в них концами отрезков волокон, вследствие чего, благодаря устройству крепежного приспособления, расстояние между якорями 15 на отрезке волокнистого элемента 13 возможно уменьшить,протягивая волокнистый элемент через крепежное приспособление якоря. Увеличение расстояния между закрепленными на волокнистом элементе якорями невозможно. Якоря 15 на каждом отрезке волокнистого элемента 13 вводят в ректовагинальные связки друг напротив друга с каждой стороны влагалища. После закрепления якорей 15 устройство крепежных приспособлений якорей позволяет уменьшать длину волокна 13 между связками и создавать некоторую степень натяжения волокнистого элемента между связками. Затем лоскуты 11 фасциальной ткани ушивают на свое место. По мере заживления надрезов происходит вживление волокнистого элемента в фасциальную ткань на передней и задней сторонах стенок влагалища, обеспечивающее требуемое укрепление и поддержку этой фасциальной ткани. Натягивание волокнистого элемента при его расположении между ректовагинальными связками или связками сухожильной дуги позволяет обеспечить требуемое натяжение волокнистого элемента,достаточное для подвода фасции к средней линии, тем самым способствуя заживлению любой грыжи. Это позволяет восстановить поддержку стенки влагалища и содействовать необходимой передаче мышечного сокращения для раскрытия и закрытия уретры и ануса, избавляя, тем самым, мышцу от необходимости предварительно компенсировать слабость, имевшую место ранее в соединении фасциальной ткани с ректовагинальными связками. Все остальные варианты осуществления относятся к якорю, используемому вместе с волокнистым элементом для закрепления и размещения волокнистого элемента в теле пациента, как описано выше применительно к первому варианту осуществления. Используемый во втором и третьем вариантах осуществления волокнистый элемент, так же как и в первом варианте осуществления, представляет собой ленту, выполненную из вязаного или тканого материала, способствующего при размещении в теле пациента нарастанию на нем рубцовой ткани. На фиг. 2-5 изображен якорь 15 согласно второму варианту осуществления. Якорь выполнен целиком из подходящего для этого пластика, который может быть подвержен биологическому разложению, и имеет основание 53, отходящий от него ствол 55 и головку 57, поддерживаемую стволом 55 на некотором расстоянии от основания 53. Основание имеет в целом слоистую структуру, при этом основные поверхности основания выполнены, по существу, плоскими и параллельными центральной оси ствола 55. В основании выполнено сквозное отверстие 61, проходящее между его лицевыми поверхностями и имеющее фиксатор 63, отходящий от ближнего к головке 57 края отверстия, и заканчивающимся практически вплотную к его другому краю. Свободный конец фиксатора имеет выпуклую дугообразную форму, позволяющую создать вместе с другим краем отверстия частично кольцевой зазор. Расстояние между другим краем отверстия и свободным концом фиксатора приблизительно соответствует толщине натянутого волокнистого элемента, с которым используют якорь. Соединение фиксатора с одним краем отверстия выполнено таким образом, что фиксатор может прогибаться в сторону от плоскости отверстия в одном направлении, но оказывать сопротивление смещению от плоскости отверстия в другом направлении. Такой избирательный прогиб фиксатора достигнут за счет наличия на поверхности фиксатора 63, обращенной в сторону одного направления, углубления 65, граница которого находится рядом с местом соединения. Кроме того, на кромке фиксатора 63 в зоне, смежной с вышеупомянутым зазором, выполнено несколько расположенных через некоторые промежутки друг от друга прорезей 67, проходящих от одной лицевой стороны частично через торцевую поверхность фиксатора, образуя на кромке группу зубьев. В дополнение, торцевая поверхность 69 фиксатора выполнена скошенной от другого края отверстия в обратном направлении. Смысл такой конфигурации зубьев и избирательного изгиба фиксатора 63 состоит в обеспечении возможности протягивания волокнистого элемента через зазор между фиксатором и одним из краев отверстия в одном направлении и предотвращения перемещения волокнистого элемента через этот зазор в обратном направлении. Удержание волокнистого элемента фиксатором при перемещении волокнистого элемента в обратном направлении усиливается благодаря частично кольцевой конфигурации зазора, через который необходимо пройти волокнистому элементу, приводящей к образованию морщин на волокнистом элементе при его прохождении через этот зазор и зацеплению вследствие этого за кромку фиксатора. Скошенная торцевая поверхность 69 позволяет задавать направление и обеспечить перемещение волокнистого элемента только в одном направлении. Головка 57 согласно второму варианту осуществления имеет наружный участок 71 заостренной конической формы. Кроме того, головка имеет шипованную конфигурацию, создаваемую несколькими-4 007116 шипами 72, отходящими от наружного участка 71 назад с расхождением друг относительно друга. Пальцы 69 расположены наклонно через равные интервалы вокруг центральной оси ствола 55, причем каждый палец имеет в целом клиновидную форму, с большим схождением наружных концов, чем у основной части каждого шипа 72. Благодаря свойствам пластического материала якоря, шипы способны упруго сгибаться как по длине, так и в точке их соединения со стволом. При использовании согласно второму варианту осуществления якорь 15 прикрепляют к отрезку волокнистого элемента (не показан), и волокнистый элемент вводят в тело пациента с помощью приспособления 70 для ввода, изображенного на фиг. 4 и 5. Приспособление для ввода имеет трубчатый корпус 73, снабженный на одном конце рукояткой 75, а на другом - седловидной опорой 77. Седловидная опора 77 выполнена с возможностью помещения в нее и удержания основания якоря 15, выполненного согласно второму варианту осуществления, как показано на фиг. 4 и 5, при этом головка 71 отходит в осевом направлении от конца приспособления. Внутренний канал вводящей трубки обеспечивает удержание с возможностью скольжения толкателя 79, выходящего из одного конца трубчатого корпуса и имеющего на своем наружном конце расширенную головку 81. Другой конец толкателя проходит через канал в седловидной опоре 77, заканчиваясь в непосредственной близости от якоря, установленного в седловидной опоре 77. Между трубчатым корпусом 73 и толкателем 79 предусмотрено соответствующее смещающее устройство для смещения толкателя в крайнее положение относительно трубчатого корпуса 73. При использовании якорь 15 вставляют в седловидную опору 77 вводящей трубки, а волокнистый элемент (не показан) предварительно пропускают через отверстие в якоре. Затем через отверстие в теле пациента вставляют вводящую трубку 73 в полость тела таким образом, чтобы свободный конец вводящей трубки с установленным на ней якорем был расположен напротив поверхности слоя мышечной ткани. Приложение к расширенной головке 81 толкателя 79 направленного внутрь осевого усилия обеспечивает введение якоря 15 в мышечную ткань для закрепления в ней. Благодаря заостренной форме наружного участка 71 головки, якорь легко входит в зацепление с тканью, однако, выход якоря из ткани затруднен из-за расхождения пальцев 25. После надежной фиксации якоря, прикладывают усилие к расширенной головке 81 толкателя для отделения якоря от седловидной опоры, после чего приспособление 70 для ввода может быть удалено из тела, а якорь с волокнистым элементом 27 остается на месте. Второй якорь сцеплен с волокнистым элементом на его другом конце и, используя приспособление для ввода,второй якорь закрепляют таким же образом в другом месте. Поскольку волокнистый элемент может перемещаться через отверстия в якорях только в одном направлении, возможно уменьшение длины находящегося между якорями волокнистого элемента, позволяющее сократить расстояние между участками и получить требуемое натяжение. При использовании волокнистого элемента для создания поддержки между двумя якорями, установленными в ректовагинальных связках, как было раскрыто применительно к первому варианту осуществления, натяжение волокнистого элемента устанавливают таким, чтобы его было достаточно для восстановления нормального натяжения, необходимого в этом месте для того, чтобы имеющаяся мышечная активность позволяла управлять уретрой. На фиг. 6-13 изображен якорь 115 согласно третьему варианту осуществления. Якорь полностью выполнен из подходящего эластичного материала, который может быть подвержен биологическому разложению, и содержит основание 153, отходящий от него ствол 155 и головку 157, поддерживаемую стволом 155 на некотором расстоянии от основания 153 (на меньшем расстоянии по сравнению со вторым вариантом осуществления). Основание имеет в целом слоистую структуру с плоскими, по существу, основными поверхностями, параллельными центральной оси ствола 155. В основании имеется сквозное отверстие 161, проходящее между его лицевыми поверхностями и имеющее фиксатор 163, идущий от ближнего к головке 157 края отверстия и заканчивающийся вблизи другого края. Фиксатор 163 выполнен, по существу, плоским, с наклоном относительно центральной поперечной плоскости основания от одной лицевой поверхности к другой. Свободная кромка фиксатора имеет выпуклую дугообразную форму, позволяющую создать частично кольцевой зазор вместе с другим краем отверстия. Расстояние между другим краем отверстия и свободной кромкой фиксатора приблизительно соответствует толщине натянутого волокнистого элемента, с которым используют якорь. Толщина фиксатора меньше толщины основания, что позволяет фиксатору отгибаться внутри отверстия. Дополнительно, в граничащей с вышеупомянутым зазором части кромки фиксатора 163 выполнено несколько разнесенных под углами через некоторые промежутки друг от друга прорезей 167, проходящих от одной лицевой стороны частично через торцевую поверхность 169 фиксатора, образуя на кромке группу зубьев. В дополнение, торцевая поверхность 169 фиксатора выполнена удаляющейся от другого края отверстия в обратном направлении. Гибкость фиксатора 163, форма зубцов 167 и торцевой поверхности 169 позволяют протягивать волокнистый элемент 127 через зазор между фиксатором и одним краем отверстия в одном направлении с незначительным противодействием. Скошенная форма торцевой поверхности 169 позволяет направлять волокнистый элемент и обеспечить его перемещение в одном направлении. Кроме того, очевидно, что при перемещении волокнистого элемента в одном направлении, он находится в натяжении, поэтому фиксатор не препятствует перемещению волокнистого элемента 127 в одном направлении, поскольку размеры зазора соответствуют поперечному сечению прохо-5 007116 дящего через него натянутого волокнистого элемента 127. В то же время гибкость фиксатора 163, форма зубцов 167 и торцевой поверхности 169 препятствуют перемещению волокнистого элемента 127 через тот же зазор в обратном направлении. Удержанию волокнистого элемента 127 фиксатором при движении волокнистого элемента 127 в обратном направлении способствует частично кольцевая форма зазора, через которое необходимо пройти волокнистому элементу 127, приводящая к образованию морщин на волокнистом элементе 127 при прохождении через указанный зазор и зацеплению за свободную кромку фиксатора, как изображено на фиг. 9 и 10. При наличии воздействия, заставляющего волокнистый элемент 127 перемещаться в обратном направлении, ближняя к отверстию часть элемента, как правило, не натянута, и такое состояние элемента вместе с формой зазора усиливают противодействие перемещению волокнистого элемента, создаваемое фиксатором. В дополнение, учитывая наклон фиксатора относительно отверстия, при перемещении волокнистого элемента через зазор в обратном направлении, взаимодействие между ними приведет к упругому смещению свободного конца фиксатора к расположенному напротив краю отверстия и надежному удержанию волокнистого элемента между ними. Таким образом,взаимодействие между фиксатором и отверстием надежно предотвращает перемещение волокнистого элемента 127 через зазор в обратном направлении. Головка 157 согласно третьему варианту осуществления включает наружный участок 171 заостренной конической формы. Кроме того, головка 157 имеет шипованную конфигурацию, создаваемую несколькими шипами 172, отходящими от наружного участка 171 назад, с расхождением друг относительно друга. Пальцы 169 расположены наклонно через равные интервалы вокруг центральной оси ствола 155, причем каждый палец имеет, по существу, клиновидную форму, с большим схождением наружных концов, чем у основной части каждого шипа 172. Благодаря свойствам пластического материала якоря,шипы способны упруго сгибаться как по длине, так и в точке соединения со стволом. При использовании якорь 115, согласно третьему варианту осуществления, прикрепляют к отрезку волокнистого элемента, как изображено на фиг. 9 и 10 и вводят волокнистый элемент в тело пациента с помощью приспособления 170 для ввода, изображенного на фиг. 12. Приспособление для ввода включает трубчатый корпус 173, имеющий на одном конце рукоятку 175, другой конец служит для принятия седловидной опоры 177. Седловидная опора 177 выполнена с возможностью помещения в нее основания якоря 115, выполненного согласно третьему варианту осуществления, и удержания якоря, как изображено на фиг. 6-10, причем головка 171 отходит в осевом направлении от конца устройства. Седловидная опора более детально описана ниже. Внутренний канал вводящей трубки обеспечивает удержание с возможностью скольжения толкателя 179, проходящего от одного конца трубчатого корпуса внутрь рукоятки 175. Другой конец толкателя проходит через канал в седловидной опоре 177, заканчиваясь в непосредственной близости от установленного в седловидной опоре якоря. Между трубчатым корпусом 173 и толкателем 179 предусмотрено соответствующее смещающее устройство для смещения толкателя к рукоятке. В рукоятку, с возможностью скольжения, помещен шток 183в форме стержня, причем наружный конец толкателя 179 упирается в шток 183. Контактирующая с толкателем часть поверхности штока,имеет углубление 185, принимающее наружный конец толкателя во втянутом состоянии, и участок 187 увеличенного диаметра, взаимодействующий с наружным концом толкателя при вдавливании штока по оси внутрь рукоятки для выдвижения толкателя. При выдвижении толкателя он давит на якорь 115, закрепленный на седловидной опоре 177, для выведения якоря из зацепления с седловидной опорой 177. Как показано на фиг. 11, седловидная опора 177 имеет центральную шейку 187, устанавливаемую на конце трубчатого корпуса 173 и закрепляемую на нем за счет силы трения. На наружном конце шейки установлено седло 189, форма которого обеспечивает поддержку основания 153 якоря по бокам. В седле выполнена выемка для предоставления свободного доступа к отверстию 161. Дополнительно края выемки имеют на наружных концах конфигурацию, обеспечивающую введение и удержание в них свободных концов шипов 172 при их радиальном сжатии друг относительно друга, как изображено на фиг. 11. В седловидной опоре выполнен центральный проход для толкателя 179 приспособления для ввода, благодаря которому толкатель в выдвинутом положении давит на основание якоря, выводя его из зацепления с седлом 189. После высвобождения якоря из седловидной опоры происходит распрямление свободных концов шипов в радиальном направлении. Для установки якоря в седловидную опору используют патрон 191, конструкция которого изображена на фиг. 13. Патрон имеет корпус с захватом 193 на одном конце и держателем 195 для якоря на другом. Захват 193 снабжен двумя расположенными напротив лапками 197, размеры и расстояние между которыми выбраны такими, чтобы хирург мог захватить их между большим и каким-либо другим пальцем. Держатель для якоря имеет крестообразную полость 199, выполненную с возможностью помещения в нее головки якоря вместе с шипами и обеспечения, тем самым, радиального сжатия свободных концов шипов для введения их в седло 189 седловидной опоры. При применении головку якоря 115 вставляют в полость патрона, а затем перемещают в седловидную опору 177 для фиксации в ней. Операции вставки и перемещения якоря могут быть выполнены с помощью патрона без ручных манипуляций с якорем. Якорь с предварительно вставленным волокнистым элементом закрепляют в седловидной опоре. Затем вставляют вводящую трубку 173 в полость тела пациента через отверстие на поверхности тела так, чтобы свободный конец вводящей трубки с установ-6 007116 ленным на ней якорем находился напротив поверхности слоя мышечной ткани. Приложив дополнительное усилие, головку якоря вместе с частью седловидной опоры вводят в мышечную ткань. При нажатии на шток приспособления для ввода толкатель 179 выталкивает якорь из зацепления с седловидной опорой для помещения якоря в мышечную ткань и фиксации в ней. Радиальное распрямление свободных концов шипов при высвобождении из седла дополнительно закрепляет якорь в ткани. Благодаря заостренной форме наружного участка 171 головки якорь 115 легко входит в зацепление с тканью, однако выход якоря из ткани затруднен из-за расхождения шипов 125. Удержание свободных концов шипов в седле предоставляет хирургу определенную свободу при установке якоря, причем шипы высвобождают только, когда положение якоря удовлетворяет хирурга. После надежной фиксации якоря в нужном положении, приспособление 170 для ввода удаляют из тела пациента, оставляя в нем якорь с волокнистым элементом 127. Затем при помощи приспособления для ввода на другом участке таким же образом закрепляют второй якорь, находящийся на другом конце волокнистого элемента. Поскольку волокнистый элемент может перемещаться через отверстия в якорях только в одном направлении, возможно уменьшение длины находящегося между якорями волокнистого элемента, позволяющее сократить расстояние между участками и создать нужное натяжение. В случае использования волокнистого элемента для создания поддержки между двумя установленными в ректовагинальных связках якорями, как было раскрыто применительно к первому варианту осуществления, натяжение волокнистого элемента устанавливают таким, чтобы его было достаточно для восстановления нормального натяжения, необходимого в этом месте для того, чтобы имеющаяся мышечная активность позволяла управлять уретрой. Согласно четвертому варианту осуществления, представленному на фиг. 14-21, якорь 215 в форме,приведенной на фиг. 14 и в целом соответствующей якорю согласно третьему варианту осуществления,вставляют в седловидную опору 277. Изображенная на фиг. 15 и 16 седловидная опора 277 выполнена в форме трубчатого корпуса, надеваемого на наружный конец приспособления 270 для ввода, и имеет на одном из концов седловидный участок, несущий и удерживающий якорь 215 так же, как раскрыто применительно к третьему варианту осуществления и изображено на соответствующих чертежах. Конструкция приспособления 270 для ввода идентична раскрытой в описании третьего варианта осуществления. Трубчатая часть седловидной опоры выполнена на другом конце раздвоенной, что позволяет добиться упругого изгиба раздвоенного участка трубчатой части, устроенного так, что при одевании другого конца седловидной опоры на внешний конец приспособления для ввода, он прочно охватывает внешнюю поверхность трубчатой части 273 приспособления 270 для ввода. В случае необходимости возможно выполнение в стенке трубчатой части 273 соответствующих фиксаторов для удержания седловидной опоры на своем месте на конце приспособления для ввода. Дополнительно приспособление 270 для ввода имеет манжету 292, выполненную с возможностью скольжения по трубчатой части приспособления 270 для ввода. Манжета 292 имеет два диаметрально противоположных зубца 294, входящих в разрезы раздвоенного участка седловидной опоры, и при соответствующем осевом перемещении манжеты по трубчатому элементу раздвигающих этот участок, облегчая отделение седловидной опоры от приспособления для ввода. При использовании седловидная опора 277 и якорь 215 выступают в качестве единой сборки, при этом пару таких составных сборок размещают на некотором отрезке волокнистого элемента 227 в качестве предварительно собранной составной сборки, и якоря 215 устанавливают один за другим, используя одно приспособление для ввода, согласно фиг. 20 и 21. В качестве альтернативного применения якорей согласно второму, третьему и четвертому вариантам осуществления их используют непосредственно для уменьшения длины растянутой связочной или фасциальной ткани, вводя в связки пару якорей на определенном расстоянии вдоль связок и укорачивая связочную или фасциальную ткань за счет натяжения волокнистого элемента между якорями. По всему тексту описания, если только контекст не требует иного, глагол "содержать" и такие его формы, как "содержит" или "содержащий", следует понимать как включение какого-либо элемента или группы элементов, а не как исключение какого-либо элемента или группы элементов. Следует заметить, что рамки изобретения не ограничены рамками раскрытых в данном описании конкретных вариантов осуществления и, в частности, конкретным примером применения этих вариантов осуществления. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 1. Способ создания поддержки, подобной связочной, между двумя отстоящими друг от друга участками на теле пациента, содержащими связочную и/или мышечную ткань, включающий закрепление якоря на каждом участке, соединение якорей друг с другом посредством волокнистого элемента и регулировку натяжения волокнистого элемента между участками для задания нужной пространственной взаимосвязи между участками с целью создания, по меньшей мере, дополнительной связочной поддержки между участками.-7 007116 2. Способ по п.1, характеризующийся тем, что якоря имеют удерживающее средство, обеспечивающее удержание волокнистого элемента между якорями в натянутом состоянии. 3. Способ по п.2, характеризующийся тем, что удерживающее средство обеспечивает возможность перемещения волокнистого элемента через якорь, уменьшающего длину между участками, и препятствует перемещению волокнистого элемента через якорь, увеличивающему длину волокнистого элемента между участками. 4. Способ по любому из пп.1-3, характеризующийся тем, что волокнистый элемент не подвержен биологическому разложению в течение некоторого времени и способствует росту ткани между участками для создания указанной связочной поддержки между участками. 5. Способ по любому из пп.1-4, характеризующийся тем, что якорь содержит головку, имеющую конфигурацию, облегчающую ее ввод в ткань и удержание в ткани после ввода, и основание, предназначенное для установки в нем волокнистого элемента, включающий введение головки якоря в ткань с заглублением основания в ткани. 6. Способ по п.5, характеризующийся тем, что головка имеет шипованную конфигурацию. 7. Способ по п.6, характеризующийся тем, что шипованная конфигурация представляет собой ряд шипов, расходящихся в направлении от конца головки к основанию и выполненных упругими и гибкими по длине, дополнительно включающий сжатие концов шипов по направлению друг к другу перед введением головки в ткань, введение головки в ткань и высвобождение концов шипов после установки головки в ткани. 8. Способ по любому из пп.5, 6 или 7, характеризующийся тем, что якорь соединен с держателем,предназначенным для удержания якоря в положении, при котором его головка направлена наружу от держателя, дополнительно включающий установку якоря в держателе и введение якоря в нужное место в ткани с помощью держателя с последующим отделением держателя от якоря. 9. Способ по п.8, характеризующийся тем, что волокнистый элемент вставляют в якорь, а якорь устанавливают в держателе перед введением головки в ткань. 10. Способ по п.8 или 9, характеризующийся тем, что держатель выполнен с возможностью размещения в нем шипов и удержания их в сжатом состоянии, дополнительно включающий высвобождение шипов из зацепления с держателем после установки якоря в нужном месте. 11. Способ по любому из пп.8-10, характеризующийся тем, что держатель соединен с приспособлением для ввода, имеющим трубку, один конец которой выполнен с возможностью установки в ней держателя, а на другом конце которой имеется рукоятка, проходящее между рукояткой и одним концом выталкивающее средство, имеющее на одном конце толкатель, упирающийся в установленный в держателе якорь, причем рукоятка снабжена манипулятором, обеспечивающим давление толкателя на якорь, приводящее к отделению якоря от держателя, дополнительно включающий установку держателя на одном конце трубки, установку якоря в держателе, размещение якоря в нужном месте в ткани посредством управления приспособлением и после размещения якоря в ткани приведение в действие манипулятора для отделения якоря от держателя. 12. Способ по любому из пп.1-11, где отстоящие друг от друга участки содержат ректовагинальные связки или связки сухожильной дуги с каждой стороны влагалища, состоящий в восстановлении фасциальной поддержки влагалища, дополнительно включающий закрепление указанных якорей внутри ректовагинальных связок или связок сухожильной дуги соответственно с каждой стороны влагалища, размещение волокнистого элемента между якорями, введение волокнистого элемента в фасциальную ткань,чтобы со временем произошло его вживление в фасцию, и обеспечение оптимального натяжения волокнистого элемента между якорями. 13. Способ по любому из пп.1-12, характеризующийся тем, что волокнистый элемент перед установкой прикрепляют по меньшей мере к одному из якорей. 14. Способ по п.13, характеризующийся тем, что перед установкой волокнистый элемент прикрепляют к двум якорям, разнесенным на расстояние, превышающее желаемое. 15. Поддерживающий ткань якорь выполнен из материала, пригодного для помещения в мышечную и/или связочную ткань человека и/или животного, причем якорь содержит основание и головку, головка имеет форму, облегчающую ее введение в ткань и последующее удержание в ткани, основание имеет отверстие, предназначенное для установки отрезка волокнистого элемента с возможностью его скольжения через указанное отверстие в одном направлении и препятствующее перемещению волокнистого элемента через отверстие в противоположном направлении. 16. Поддерживающий ткань якорь по п.15, характеризующийся тем, что в отверстии имеется фиксатор, расположенный поперек отверстия с образованием между фиксатором и противоположным краем отверстия зазора, предназначенного для размещения волокнистого элемента, причем одна лицевая сторона фиксатора смотрит в одном направлении, а другая - в противоположном направлении; фиксатор выполнен с возможностью взаимодействия с волокнистым элементом, размещенным в указанном зазоре с целью ограничения перемещения волокнистого элемента в противоположном направлении и обеспечения перемещения волокнистого элемента в указанном одном направлении.-8 007116 17. Поддерживающий ткань якорь по п.16, характеризующийся тем, что образующая указанный зазор кромка фиксатора выполнена с возможностью захвата поверхности волокнистого элемента при перемещении волокнистого элемента в противоположном направлении. 18. Поддерживающий ткань якорь по п.17, характеризующийся тем, что кромка образована поверхностью, расположенной между лицевыми сторонами фиксатора, причем эта поверхность выполнена с наклоном относительно расположенного напротив края отверстия в обратном направлении. 19. Поддерживающий ткань якорь по любому из пп.17 или 18, характеризующийся тем, что кромка выполнена с прорезями, проходящими от обращенной в одном направлении лицевой стороны до, по меньшей мере, промежуточного положения на этой поверхности. 20. Поддерживающий ткань якорь по любому из пп.17-19, характеризующийся тем, что кромка фиксатора имеет выпуклую дугообразную конфигурацию. 21. Поддерживающий ткань якорь по любому из пп.16-20, характеризующийся тем, что зазор имеет форму, соответствующую поперечному сечению волокнистого элемента. 22. Поддерживающий ткань якорь по п.21, характеризующийся тем, что зазор имеет форму, соответствующую форме поперечного сечения волокнистого элемента при продольном натяжении. 23. Поддерживающий ткань якорь по любому из пп.16-22, характеризующийся тем, что зазор имеет частично кольцевую форму. 24. Поддерживающий ткань якорь по любому из пп.16-23, характеризующийся тем, что зазор расположен, по существу, в центре поперек центральной продольной оси якоря. 25. Поддерживающий ткань якорь по любому из пп.16-24, характеризующийся тем, что ближняя к одному направлению лицевая сторона фиксатора, выполнена в виде углубления кромки. 26. Поддерживающий ткань якорь по любому из пп.16-25, характеризующийся тем, что фиксатор выполнен с наклоном относительно основания. 27. Поддерживающий ткань якорь по любому из пп.15-26, характеризующийся тем, что головка имеет шипованную конфигурацию. 28. Поддерживающий ткань якорь по п.27, характеризующийся тем, что шипованная конфигурация головки образована группой шипов, расположенных на равных, по существу, расстояниях вокруг центральной оси головки с расхождением от конца головки наружу по направлению к основанию. 29. Поддерживающий ткань якорь по п.28, характеризующийся тем, что шипы имеют сужающуюся форму. 30. Поддерживающий ткань якорь по п.29, характеризующийся тем, что наружные концы шипов заострены. 31. Поддерживающий ткань якорь по любому из пп.28-30, характеризующийся тем, что шипы выполнены упругими и гибкими по длине. 32. Держатель, выполненный для установки якоря, раскрытого в любом из пп.15-31, и имеющий гнездо в форме, позволяющей установить и закрепить в нем основание, причем конструкция гнезда предоставляет возможность доступа к отверстию, а закрепление основания в держателе выполнено с возможностью отделения якоря от держателя при относительном перемещении держателя и якоря. 33. Держатель по п.32, характеризующийся тем, что основание имеет, по существу, слоистую структуру и содержит две расположенные напротив друг друга в основном параллельные лицевые поверхности. 34. Держатель по п.32, характеризующийся тем, что гнездо содержит два разнесенных в пространстве элемента для принятия противоположных сторон основания, причем между разнесенными элементами имеется отверстие. 35. Держатель по п.32, характеризующийся тем, что гнездо содержит два разнесенных в пространстве элемента для принятия противоположных сторон основания, причем между разнесенными элементами имеется отверстие. 36. Держатель по любому из пп.32 или 34, характеризующийся тем, что гнездо образовано несколькими выступами, имеющими форму, позволяющую установить в них свободные концы шипов якоря,раскрытого в любом из пп.28-31, при их радиальном сжатии относительно центральной оси якоря. 37. Держатель по любому из пп.32-36 для установки якоря, выполненного по любому из пп.15-31,характеризующийся тем, что представляет собой единый элемент. 38. Держатель по п.37, включающий отрезок указанного волокнистого элемента, удерживаемого якорем. 39. Два держателя, выполненных по п.38, поддерживающие между собой отрезок волокнистого элемента. 40. Приспособление для ввода, содержащее трубку, один конец которой предназначен для установки держателя, раскрытого в любом из пп.32-37, а другой предназначен для установки рукоятки, выталкивающее средство, расположенное между рукояткой и одним концом, толкатель, расположенный на одном конце и примыкающий к рукоятке манипулятор, благодаря чему, при приведении в действие манипулятора, толкатель давит на вставленный в держатель якорь, выполненный по любому из пп.15-31, для отделения якоря от держателя.-9 007116 41. Приспособление для ввода по п.40, несущее держатель, выполненный по любому из пп.32-39,причем держатель удерживает якорь, выполненный по любому из пп.25-31, выполненное как единый элемент. 42. Приспособление для ввода по п.41, включающее отрезок указанного волокнистого элемента,удерживаемого якорем. 43. Два приспособления для ввода по п.42, поддерживающие между собой отрезок волокнистого элемента. 44. Приспособление для ввода по п.43, снабженное двумя указанными держателями, поддерживающими между собой отрезок волокнистого элемента.

МПК / Метки

МПК: A61F 2/08, A61B 17/04

Метки: фиксатор, якорный, использование

Код ссылки

<a href="https://eas.patents.su/19-7116-yakornyjj-fiksator-i-ego-ispolzovanie.html" rel="bookmark" title="База патентов Евразийского Союза">Якорный фиксатор и его использование</a>

Предыдущий патент: Каркас многоэтажного здания или сооружения

Следующий патент: Затвор банки, крышка банки и банка

Случайный патент: Остекление со световой сигнализацией для транспортного средства