Мобильный диагностический прибор

Формула / Реферат

1. Мобильный диагностический прибор с блоком (1) ЭКГ для записи сигнала (55) ЭКГ, причем блок (1) ЭКГ снабжен двумя или более ЭКГ-электродами (27, 28) для получения электрических сигналов от тела пациента, соединенными или имеющими возможность соединения с блоком (2) пульсовой оксиметрии для одновременной записи сигнала (56) объемного пульса, причем блок (2) пульсовой оксиметрии содержит по меньшей мере один источник (17, 18) света и по меньшей мере один датчик (20) света для оптического измерения перфузии крови в сосудистой системе ткани тела пациента, и с программно управляемым блоком оценки (4) для оценивания сигнала (55) ЭКГ и сигнала (56) объемного пульса, причем блок (4) оценки выполнен с возможностью

автоматического распознавания R-зубцов в сигнале (55) ЭКГ,

автоматического распознавания экстремумов (58) в сигнале (56) объемного пульса и

определения временного интервала (60) между R-зубцом в сигнале (55) ЭКГ и следующим за ним экстремумом (58) в сигнале (56) объемного пульса,

отличающийся тем, что содержит корпус (66) для размещения блока (1) ЭКГ, блока (2) пульсовой оксиметрии и блока (4) оценки, причем ЭКГ-электроды (27, 28), а также источник (17, 18) света и датчик (20) света блока (2) пульсовой оксиметрии размещены на внешней стороне корпуса (66) таким образом, что пациент может одной рукой касаться первого ЭКГ-электрода (21), а второй рукой - второго ЭКГ-электрода (28) и одновременно датчика (20) света.

2. Диагностический прибор по п.1, отличающийся тем, что блок (4) оценки дополнительно выполнен с возможностью

определения насыщения крови кислородом из сигнала (56) объемного пульса,

определения желудочковой частоты сердечных сокращений из сигнала (55) ЭКГ и/или определения плетизмографической частоты сердечных сокращений из сигнала (56) объемного пульса.

3. Диагностический прибор по п.1 или 2, отличающийся тем, что блок (4) оценки выполнен с возможностью автоматического распознавания основных и побочных максимумов (58, 59) в сигнале (56) объемного пульса, определения амплитуд основных и побочных максимумов (58, 59) и для определения временного интервала (61) между основными и побочными максимумами (58, 59).

4. Диагностический прибор по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что содержит датчики (53) для измерения температуры тела пациента, температуры окружающей среды и/или влажности воздуха.

5. Диагностический прибор по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что содержит блок (6) памяти для хранения параметров, определенных при измерении посредством блока (4) оценки, при одновременном сохранении даты и/или времени измерения.

6. Диагностический прибор по любому из пп.1-5, отличающийся тем, что содержит блок (5) диагностики, который выполнен с возможностью определения состояния сердечно-сосудистой системы пациента на основе параметров, определенных блоком (4) оценки.

7. Диагностический прибор по пп.5 и 6, отличающийся тем, что блок (5) диагностики выполнен с возможностью определения изменения в зависимости от времени трендов параметров, сохраненных в блоке (6) памяти, изменения состояния сердечно-сосудистой системы пациента.

8. Диагностический прибор по любому из пп.6 и 7, отличающийся тем, что блок диагностики выполнен с возможностью расчета параметра эластичности из временного интервала (60) между R-зубцом в сигнале (55) ЭКГ и следующим за ним экстремумом (58) в сигнале (56) объемного пульса, причем параметр эластичности является мерой эластичности кровеносного сосуда пациента.

9. Диагностический прибор по любому из пп.1-8, отличающийся тем, что содержит интерфейс (8) для соединения диагностического прибора с компьютером.

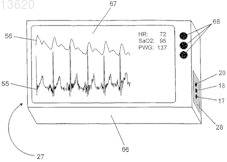

10. Диагностический прибор по любому из пп.1-9, отличающийся тем, что содержит блок (7) индикации для индикации сигнала (55) ЭКГ, сигнала (56) объемного пульса и параметров, оцененных блоком (4) оценки.

Текст

013620 Изобретение относится к мобильному диагностическому прибору с блоком ЭКГ для записи сигнала ЭКГ, причем блок ЭКГ снабжен двумя или более электродами для получения электрических сигналов от тела пациента, соединенными или имеющими возможность соединения с ним, с блоком пульсовой оксиметрии для одновременной записи сигнала объемного пульса (плетизмографии), причем блок пульсовой оксиметрии содержит по меньшей мере один источник света и по меньшей мере один световой датчик для оптического измерения перфузии крови в сосудистой системе ткани тела пациента, с программно управляемым блоком оценки для оценивания сигнала ЭКГ и сигнала объемного пульса. Заболевания сердечно-сосудистой системы, как известно, стали почти во всех промышленно развитых странах основной причиной смерти. Особое место занимает здесь артериосклероз, то есть приводящее к заболеванию сужение кровеносных сосудов. Для примерно 50% пациентов с диагнозом артериосклероза также имеет место коронарное заболевание сердца. Ввиду отчетливо наблюдаемого роста сердечно-сосудистых заболеваний и ограниченных терапевтических возможностей на поздних стадиях этого заболевания желательным является по возможности более раннее диагностирование этой болезни. Для этого требуется определять и оценивать сложные взаимосвязи в сердечно-сосудистой системе. Как сердце, так и кровеносные сосуды должны для своевременного диагноза в одинаковой степени оцениваться по их функциональному состоянию. Здоровая сосудистая система может, как известно, компенсировать легкую сердечную недостаточность в течение ряда лет, в то время как в общем случае пораженная артериосклерозом сосудистая система способствует декомпенсации кровообращения. Электрокардиограмма (ЭКГ) могла бы быть наиболее часто используемым исследовательским инструментом для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Посредством прибора для снятия ЭКГ с помощью двух или более ЭКГ-электродов снимаются электрические сигналы с тела исследуемого пациента. Полученная таким образом ЭКГ воспроизводит биоэлектрические напряжения, которые возникают при распространении возбуждения и сокращения на сердце. ЭКГ содержит многочисленные диагностически оцениваемые параметры. К моменту времени сокращения сердечной мышцы во время удара сердца ЭКГ регистрирует отчетливый пик, который обозначается как R-зубец, так называемая Р-волна. За Rзубцом следует снова так называемая Т-волна. Минимумы в ЭКГ непосредственно перед и непосредственно после R-зубца обозначаются как Q и соответственно S. Интересными для сердечно-сосудистой диагностики параметрами являются длительность Р-волны, а также амплитуда Р-волны, длительностьPQ-интервала, длительность QRS-комплекса, длительность QT-интервала, а также амплитуда Т-волны. Как из абсолютных значений названных параметров, так и из соотношений параметров можно сделать выводы относительно состояния здоровья сердечно-сосудистой системы. Посредством так называемой плетизмографии возможно определение параметров периферийной сердечно-сосудистой системы. При плетизмографии измеряются обусловленные протеканием крови колебания объема периферийной кровеносной системы. В настоящее время распространение получил метод фотоплетизмографиии ближнего ИК диапазона (NIRP). Применяемые при этом диагностические инструменты кратко обозначаются как пульсовый оксиметр. Подобные пульсовые оксиметры включают в себя в обычном случае два световых источника, которые излучают световой сигнал красного или ИК диапазона различной длины волны в ткань тела пациента. Свет в ткани тела пациента рассеивается и частично поглощается. Рассеянный свет детектируется посредством световых датчиков в форме подходящего фотоэлемента. Обычно коммерчески доступные пульсовые оксиметры применяют свет в диапазоне длин волн 660 нм. В этом диапазоне поглощение света оксигемоглобином и дезоксигемоглобином сильно различается. В соответствии с этим изменяется и интенсивность детектированного световым датчиком рассеянного света в зависимости от того, насколько сильно ткань тела обтекается потоком крови,сильно насыщенным кислородом или слабо насыщенным кислородом. С другой стороны, обычно применяется свет в диапазоне длин волн 810 нм. Эта длина волны находится в так называемом ближнем ИК спектральном диапазоне. Поглощение света оксигемоглобином и дезоксигемоглобином в этом спектральном диапазоне является, по существу, одинаковым. Известные импульсные оксиметры могут вырабатывать сигнал плетизмографии, который во время удара сердца воспроизводит изменяющееся количество крови, которое проходит через исследуемую микрососудистую систему. При применении различных длин световых волн в вышеупомянутом спектральном диапазоне можно на основе различного поглощения света делать выводы о содержании кислорода в крови (насыщении кислородом). Обычные импульсные оксиметры применяются для измерений либо на кончиках пальцев пациента, либо на мочках уха. Затем генерируется плетизмографический сигнал из перфузии крови микрососудистой системы в этой области ткани тела пациента. Из документа US 4960126 известен ЭКГ-синхронизированный пульсовый оксиметр. Известный прибор содержит блок ЭКГ и плетизмограф. Блок ЭКГ используется в этом известном диагностическом приборе для того, чтобы определить цикл биения сердца путем обнаружения R-зубцов в сигнале ЭКГ. Длительность цикла биений сердца затем принимается в качестве основы для определения насыщения кислородом с помощью плетизмографа. Тем самым регистрация сигнала должны быть улучшена и снижены артефакты, вызванные движениями. В целом, достигается более надежное определение значения насыщения кислородом крови по сравнению с обычными плетизмографами. Известные комбинированные приборы ЭКГ и пульсовой оксиметрии обеспечивают возможность-1 013620 определения множества параметров сердечно-сосудистой системы. На основе этих данных практикующий врач может провести обширную диагностику сердечно-сосудистой системы. Однако известные приборы не обеспечивают автоматического проведения предварительной диагностики угрожающих или уже существующих сердечно-сосудистых заболеваний. По этой причине известные приборы также не могут использоваться пациентами для самостоятельной диагностики. Таким образом, задачей изобретения является создание диагностического прибора, который обеспечивает (по меньшей мере, грубо) диагностику состояния и тенденции сердечно-сосудистой системы. Прибор также должен иметь возможность регистрировать для пациента своевременный самостоятельный диагноз заболевания сердечно-сосудистой системы, не требуя от пациента проведения оценки множества диагностических параметров. Указанная задача решается в соответствии с изобретением, исходя из переносного диагностического прибора названного типа, за счет того, что блок оценки выполнен с возможностью автоматического распознавания R-зубцов в сигнале ЭКГ,автоматического распознавания экстремумов в сигнале объемного пульса и определения временного интервала между R-зубцом в сигнале ЭКГ и следующим за ним экстремумом в сигнале объемного пульса. Изобретение базируется на знании того, что комбинация сигнала ЭКГ с сигналом объемного пульса в комбинированном диагностическом приборе с блоком ЭКГ и блоком пульсовой оксиметрии обеспечивает возможность простой автоматизированной диагностики состояния сердечно-сосудистой системы. Посредством подходящего программного управления блок оценки соответствующего изобретению мобильного диагностического прибора имеет возможность автоматически распознавать R-зубцы в сигнале ЭКГ. Тем самым автоматически определяется точный момент времени удара сердца. Кроме того, блок оценки на основе соответствующего изобретению программного управления имеет возможность автоматически распознавать экстремумы, то есть минимумы и максимумы в сигнале объемного пульса. На основе экстремумов в сигнале объемного пульса можно установить момент времени прихода пульсовой волны, инициированной ударом сердца, в периферийную позицию измерения, определяемую блоком пульсовой оксиметрии. Тем самым можно, наконец, определить временной интервал между R-зубцом в сигнале ЭКГ и следующим за ним экстремумом в сигнале объемного пульса. Этот временной интервал является мерой для так называемой скорости пульсовой волны. На основе скорости пульсовой волны можно, с одной стороны, сделать вывод о кровяном давлении. Снижение скорости пульсовой волны происходит при повышении кровяного давления, а увеличение скорости пульсовой волны позволяет заключить о снижении кровяного давления. Однако точное определение кровяного давления из скорости пульсовой волны в общем случае невозможно, могут только выявляться тенденции. Кроме того, скорость пульсовой волны зависит от плотности крови и, в частности, эластичности стенок кровеносных сосудов. Из эластичности кровеносных сосудов можно, в свою очередь, сделать вывод об имеющем место в соответствующих обстоятельствах артериосклерозе. Кроме того, скорость пульсовой волны зависит от внутреннего диаметра артерий. Тем самым возможно, в предположении постоянной эластичности и при постоянной плотности крови, характеризовать кровоснабжение на соответствующем месте исследования(например, на руке пациента). С помощью комбинации сигнала ЭКГ с сигналом объемного пульса при автоматической оценке соответствующий изобретению мобильный диагностический прибор имеет возможность самостоятельной функциональной оценки кровеносной системы пациента. На основе автоматически оцененных сигналов соответствующий изобретению мобильный диагностический прибор может грубо оценить сердечно-сосудистое состояние пациента и при наличии признаков артериосклероза выработать соответствующий предупредительный сигнал для пациента. Тем самым пациент может применять соответствующий изобретению мобильный диагностический прибор в целях самодиагностики. Нет необходимости в дифференцированной оценке определяемых прибором различных параметров сердечнососудистой системы, которые в большинстве случаев создавали бы для пациента чрезмерную перегрузку. В соответствии с целесообразным дальнейшим развитием соответствующего изобретению диагностического прибора блок оценки дополнительно выполнен с возможностью определения насыщения крови кислородом из сигнала объемного пульса, определения желудочковой частоты сердечных сокращений из сигнала ЭКГ и/или определения плетизмографической частоты сердечных сокращений из сигнала объемного пульса. Определение насыщения крови кислородом, желудочковой и плетизмографической частоты сердечных сокращений позволяет осуществить дальнейшую уточненную диагностику состояния сердечнососудистой системы. С помощью соответствующего изобретению диагностического прибора могут автоматически определяться абсолютные значения частоты сердечных сокращений, вариабельность частоты сердечных сокращений и соответствующие сердечные аритмии. Так могут определяться синусовая тахикардия, синусовая брадикардия, синусовая остановка и так называемые беглые сердечные сокращения. На основе сигнала ЭКГ могут также делаться выводы о временной длительности сокращения предсердий сердца при биении сердца, временной длительности сокращений желудочков сердца, а также длительности релаксации желудочков сердца и т.д. Кроме того, может ставиться предварительный диагноз относительно так называемых блокад в проведении электрических сигналов возбуждения на сердце(AV-блокада, блокада узлов-ответвлений и т.д.), а также относительно нарушений кровоснабжения или инфарктов. Также могут быть определены другие нарушения регулярности в характеристике пульса на основе сигнала объемного пульса. Насыщение крови кислородом также является важным параметром при диагностике состояния сердечно-сосудистой системы. На основе насыщения крови кислородом можно сделать выводы относительно производительности и адаптируемости сердечно-сосудистой системы. Предпочтительным образом, блок оценки соответствующего изобретению диагностического прибора выполнен с возможностью автоматического распознавания основных и побочных максимумов в сигнале объемного пульса, определения амплитуд основных и побочных максимумов и для определения временного интервала между основными и побочными максимумами. Это обеспечивает возможность автоматического исследования дикротии сигнала объемного импульса. Понятием дикротия обозначается наличие двух вершин (на кривой пульса) характеристики кровяного давления в периферийных кровеносных сосудах. Дикротия возникает за счет наложения исходящей от сердца пульсовой волны на возвращающуюся пульсовую волну вследствие отражения пульсовой волны на разветвлениях сосудов или на менее эластичных периферийных участках сосудов. Известно, что с уменьшением эластичности и тем самым с увеличением степени артериосклероза временной интервал между основными и побочными максимумами в плетизмографическом сигнале становится меньше, при этом побочный максимум одновременно теряет интенсивность. За счет определения временного интервала между основными и побочными максимумами и за счет определения относительных амплитуд основных и побочных максимумов,таким образом, в распоряжение предоставляются дополнительные важные параметры, которые могут использоваться соответствующим изобретению диагностическим прибором, чтобы автоматически установить признаки артериосклероза. Побочные максимумы в сигнале объемного импульса возникают прежде всего за счет отражения пульсовых волн в нижних конечностях. Поэтому временной интервал между основными и побочными максимумами определяется, по существу, свойствами аорты. Это позволяет определить вторую скорость пульсовой волны, а именно скорость пульсовой волны в аорте, в то время как первая скорость пульсовой волны, как пояснялось выше, определяется в любом месте измерения (например, на руке пациента). С помощью соответствующего изобретению диагностического прибора могут, таким образом, определяться предпочтительно две скорости пульсовой волны и оцениваться (по отдельности или вместе) для диагностики заболевания. Кроме того, соответствующий изобретению диагностический прибор предпочтительно содержит датчики для измерения температуры тела пациента, температуры окружающей среды и/или влажности воздуха. Эти параметры, в частности, важны для калибровки блока ЭКГ и блока пульсовой оксиметрии соответствующим изобретению диагностическим прибором. Особенно целесообразное выполнение соответствующего изобретению диагностического прибора получается, если он имеет блок памяти для хранения параметров, определенных при измерении посредством блока оценки, при одновременном сохранении данных и/или времени измерения. Посредством блока памяти можно отслеживать и документировать, с одной стороны, течение заболевания сердечнососудистой системы и, с другой стороны, эффекты соответствующей терапии. С другой стороны, данные, сохраненные в блоке памяти диагностического прибора, могут считываться и оцениваться лечащим врачом, чтобы обеспечить возможность детальной диагностики состояния сердечно-сосудистой системы врачом. Кроме того, соответствующий изобретению диагностический прибор предпочтительно содержит интерфейс передачи данных для передачи данных, сохраненных в блоке памяти диагностического прибора, в персональный компьютер врача. При этом могут использоваться обычные проводные или беспроводные интерфейсы (например, согласно стандарту Bluetooth). Кроме того, целесообразно, если соответствующий изобретению диагностический прибор содержит блок диагностики, который выполнен с возможностью определения состояния сердечно-сосудистой системы пациента на основе параметров, определенных блоком оценки. В соответствии с этим диагностический прибор имеет модульную конструкцию. Блок оценки имеет только функцию оценки полученных сигналов, чтобы из них определить требуемые для диагностики параметры вышеописанным способом. Эти параметры обрабатываются затем блоком диагностики диагностического прибора, чтобы сделать выводы относительно состояния сердечно-сосудистой системы. Блок диагностики также обеспечивает автоматическое распознавание артериосклероза и, в необходимом случае, выработку соответствующего предупредительного сигнала для пациента. Предпочтительным является, если блок диагностики соответствующего изобретению диагностического прибора выполнен с возможностью определения из изменения в зависимости от времени трендов параметров, сохраненных в блоке памяти, изменения состояния сердечно-сосудистой системы пациента. В некоторых случаях невозможно из параметров, определенных посредством блока оценки диагностического прибора, непосредственно сделать выводы в отношении возможных заболеваний. Изменение параметра, например непрерывное повышение скорости пульсовой волны, может, однако, указывать на развивающееся заболевание сердечно-сосудистой системы на ранней стадии. Подобные тренды могут использоваться для автоматического распознавания заболеваний, если диагностический прибор пациен-3 013620 том используется многократно в течение продолжительного времени, причем тогда, соответственно, посредством блока оценки автоматически определенные параметры сохраняются с помощью блока памяти диагностического прибора. Блок диагностики соответствующего изобретению диагностического прибора может быть выполнен с возможностью расчета параметра эластичности из временного интервала между R-зубцом в сигнале ЭКГ и следующим за ним экстремумом в сигнале объемного пульса, причем параметр эластичности является мерой эластичности кровеносного сосуда пациента. Как известно, скорость пульсовой волны(PWG) пропорциональна квадратному корню из частного от деления эластичности k кровеносного сосуда и плотностикрови. Справедлива формула При этом k - эластичность кровеносного сосуда, h - толщина стенки сосуда, d - диаметр сосуда,плотность крови. Из этого соотношения можно с помощью блока диагностики вычислить эластичностьk, если плотностикрови и остальные параметры принять постоянными. Из параметра эластичности,взятого в отдельности или в комбинации с другими параметрами сердечно-сосудистой системы, определяемыми с помощью соответствующего изобретению диагностического прибора, можно сделать выводы о наличии артериосклероза. Согласно целесообразному варианту осуществления изобретения диагностический прибор также содержит блок индикации для индикации сигнала ЭКГ, сигнала объемного пульса и параметров, оцененных блоком оценки. Пациент, использующий диагностический прибор, или лечащий врач могут удобным образом считывать все значения с блока индикации. Одновременно может проверяться надлежащее функционирование диагностического прибора. Согласно предпочтительному варианту осуществления соответствующего изобретению диагностического прибора блок ЭКГ, блок пульсовой оксиметрии и блок оценки размещены в общем корпусе. Таким образом, диагностический прибор выполнен компактным и может в любое время использоваться как мобильный прибор. Особенно предпочтительным является то, что ЭКГ-электроды, а также источник света и датчик света блока пульсовой оксиметрии размещены на внешней стороне корпуса таким образом, что пациент может одной рукой коснуться первого ЭКГ-электрода, а второй рукой - второго ЭКГ-электрода и одновременно датчика света. Выполненный таким образом диагностический прибор пациент может держать обеими руками и одновременно наблюдать регистрацию диагностического прибора. Снятие ЭКГ тогда следует с левой и правой рук пациента. Блок пульсовой оксиметрии одновременно определяет сигнал объемного пульса на одной из обеих рук, которые касаются корпуса. Этот вариант выполнения имеет преимущество, заключающееся в том, что не требуется подключать никакие дополнительные электроды через кабельные соединения к диагностическому прибору. Все компоненты образуют компактный блок. Ошибки при обслуживании, в частности при подключении ЭКГ-электродов и при подведении блока пульсовой оксиметрии к телу пациента, исключаются. Также сигнал ЭКГ может сниматься посредством по меньшей мере двух внешних электродов, которые могут наклеиваться непосредственно на тело пациента. Это устройство имеет преимущество, заключающееся в том, что у пациента руки свободны, чтобы, например, держаться за эргометр или опираться на него. Альтернативно существует возможность того, что источник света и датчик света размещаются в отдельной от корпуса измерительной головке, а именно таким образом, что датчик света может прикладываться к любому месту измерения на теле пациента. Это позволяет исследовать микрососудистую перфузию не только на руке пациента, но и на любом месте измерения на теле пациента. Изобретение относится также к способу определения и оценки параметров сердечно-сосудистой системы пациента, причем сигнал ЭКГ определяется с помощью блока ЭКГ, который соединен с двумя или более ЭКГэлектродами для вывода электрических сигналов с тела пациента,одновременно определяется сигнал объемного пульса посредством блока пульсовой оксиметрии,который содержит, по меньшей мере, источник света и, по меньшей мере, датчик света для оптического измерения перфузии крови в сосудистой системе ткани тела пациента,и сигнал ЭКГ, и сигнал объемного пульса оцениваются посредством программно управляемого блока оценки. Задача, лежащая в основе изобретения, решается в способе вышеуказанного типа тем, что посредством блока оценки автоматически распознаются R-зубцы в сигнале ЭКГ, автоматически распознаются экстремумы в сигнале объемного пульса, определяется временной интервал между R-зубцом в сигнале ЭКГ и следующим за ним экстремумом в сигнале объемного пульса. Известный сам по себе комбинированный диагностический прибор с блоком ЭКГ и блок пульсовой оксиметрии могут использоваться в соответствии с изобретением за счет соответствующего программирования блока оценки. Компьютерная программа для блока оценки такого диагностического прибора включает в себя инструкции-4 013620 для автоматического распознавания R-зубцов в сигнале ЭКГ,для автоматического распознавания экстремумов в сигнале объемного пульса и для определения временного интервала между R-зубцом в сигнале ЭКГ и следующим за ним экстремумом в сигнале объемного пульса. Кроме того, компьютерная программа может включать в себя инструкции для расчета скорости пульсовой волны из временного интервала между R-зубцом в сигнале ЭКГ и следующим за ним экстремумом в сигнале объемного пульса. Скорость пульсовой волны является центральным параметром, на котором, по существу, базируется диагностика состояния сердечно-сосудистой системы с помощью соответствующего изобретению диагностического прибора. Предпочтительно компьютерная программа содержит, кроме того, инструкции для автоматического распознавания основных и основных и побочных максимумов в сигнале объемного пульса для определения временного интервала между основными и побочными максимумами и для расчета второй скорости пульсовой волны из временного интервала между основными и побочными максимумами. Эта вторая скорость пульсовой волны представляет собой скорость пульсовой волны в аорте. Компьютерная программа вышеуказанного типа может также применяться в изобретении для оценки сигнала ЭКГ и сигнала объемного пульса посредством обычного персонального компьютера. Примеры осуществления изобретения поясняются далее более подробно со ссылками на чертежи,на которых показано следующее: на фиг. 1 представлена конструкция соответствующего изобретению диагностического прибора с помощью блок-схемы; на фиг. 2 представлен в виде блок-схемы блок пульсовой оксиметрии соответствующего изобретению диагностического прибора; на фиг. 3 представлен в виде блок-схемы блок ЭКГ; на фиг. 4 - дана иллюстрация определения скорости пульсовой волны на основе схемы способа; на фиг. 5 и 5 а - принципиальная схема блока ЭКГ соответствующего изобретению диагностического прибора; на фиг. 6 и 6 а - принципиальная схема блока пульсовой оксиметрии соответствующего изобретению диагностического прибора; на фиг. 7 представлен сигнал объемного пульса вместе с сигналом ЭКГ; на фиг. 8 - вид соответствующего изобретению диагностического прибора; на фиг. 9 - схема способа оценки сигнала ЭКГ; на фиг. 10 - схема способа оценки сигнала объемного пульса. На фиг. 1 представлены существенные компоненты соответствующего изобретению диагностического прибора и их взаимосвязи. Диагностический прибор включает в себя блок 1 ЭКГ и блок 2 пульсовой оксиметрии. Блок 1 ЭКГ соединяется с не показанными на фиг. 1 ЭКГ-электродами для снятия электрических сигналов с тела пациента. Полученные блоком 1 ЭКГ сигналы ЭКГ подаются на блок 3 анализа. Блок 2 пульсовой оксиметрии служит для оптического измерения перфузии крови в микрососудистой системе ткани тела пациента. Сигналы объемного пульса, полученные с блока 2 пульсовой оксиметрии на двух различных длинах волн, также подаются на блок 3 анализа. Посредством блока 3 анализа сигналы с блока 2 пульсовой оксиметрии и блока 1 ЭКГ предварительно обрабатываются. В частности, сигналы проходят через полосовой фильтр, чтобы отфильтровать помехи в диапазоне сетевой частоты 50 или 60 Гц. Кроме того, сигналы с блока 2 пульсовой оксиметрии подвергаются усреднению, чтобы снизить шумы в сигнале. После прохождения блока 3 анализа подготовленные сигналы блока 1 ЭКГ и блока 2 пульсовой оксиметрии поступают в блок 4 оценки. Посредством блока 4 оценки из сигналов выделяются параметры, требуемые для диагностики сердечно-сосудистой системы. Для этого блок 4 оценки имеет соответствующее программное управление. Посредством этого программного управления осуществляется автоматическое распознавание R-зубцов в сигнале ЭКГ, автоматическое распознавание экстремумов в сигнале объемного пульса и определяется временной интервал между R-зубцом в сигнале ЭКГ и следующим за ним экстремумом, например следующим по времени минимумом в сигнале объемного пульса. Кроме того, из сигналов объемного пульса блока 2 пульсовой оксиметрии определяется насыщение крови кислородом. Из временного интервала между R-зубцами в сигнале ЭКГ определяется желудочковая частота сердечных биений. Плетизмографическая частота сердечных биений определяется из сигналов объемного пульса. Кроме того, блок 4 оценки посредством его программного управления обеспечивает автоматическое распознавание основных и побочных максимумов в сигналах объемного пульса, а также определение амплитуд основных и побочных максимумов. Кроме того, посредством блока 4 оценки определяются временные интервалы между основными и побочными максимумами сигналов объемного пульса, откуда, как пояснено выше, может быть определена скорость пульсовой волны в аорте. Определенные блоком 4 оценки параметры подаются в блок 5 диагностики. Блок 5 диагностики выполнен с возможностью определения состояния сердечно-сосудистой системы из параметров, определенных блоком 4 оценки. Посредством соответствующего программного управления блок 5 диагностики интерпретирует релевантные параметры, чтобы из них получить оценки качества сосудистой системы пациента и чтобы установить, не указывают ли определенные параметры на существующее заболевание артериосклерозом. Блок 5 диагностики оценивает частоту сердцебиений, чтобы установить наличие брадикардии или тахикардии. Прочие нерегулярности сердцебиения, например экстрасистолы, могут также устанавливаться посредством блока 5 диагностики. Блок 5 диагностики также выполняет сравнение желудочковой частоты сердцебиений с плетизмографической частотой сердцебиений, чтобы в соответствующем случае установить дефицит пульса. В частности, блок 5 диагностики с помощью программного управле-5 013620 ния предназначен для того, чтобы вычислять параметр эластичности из временного интервала между Rзубцом в сигнале ЭКГ и следующим за ним экстремумом в сигнале объемного импульса. При этом параметр эластичности является мерой эластичности кровеносных сосудов пациента. Путем добавления к тому же параметров, определенных блоком 4 оценки, в частности параметров, относящихся к дикротии сигнала объемного пульса, блок 5 диагностики может с высокой надежностью самостоятельно анализировать состояние сердечно-сосудистой системы пациента. Тем самым соответствующий изобретению диагностический прибор полезен для своевременного диагноза коронарной болезни сердца. Параметры, определенные блоком 4 оценки, а также данные, полученные из них, посредством блока 5 диагностики, сохраняются в блоке 6 памяти соответствующего изобретению диагностического прибора, в частности, с одновременным сохранением даты и времени соответствующего измерения. Все полученные данные и параметры могут индицироваться с помощью блока 7 индикации. В частности, блок 7 индикации показывает сигнал ЭКГ, сигнал объемного пульса и скорость пульсовой волны. Кроме того,предусмотрен интерфейс 8, который служит для соединения диагностического прибора с компьютером. Через интерфейс 8 все данные и параметры, в частности данные и параметры, сохраненные в блоке 6 памяти, передаются на не показанный на чертеже персональный компьютер лечащего врача. Там данные могут детально анализироваться. В частности, данные и параметры, собранные в течение продолжительного интервала времени диагностическим прибором, могут исследоваться на предмет наличия изменений, чтобы иметь возможность вывести на их основе тенденции в отношении развития существующего заболевания пациента. Кроме того, это позволяет детально отслеживать успешные результаты проводимого лечения. Кроме того, можно одновременно использовать соответствующий изобретению диагностический прибор просто как блок определения данных измерений и передачи измеренных данных, и принятые сигналы направлять непосредственно на персональный компьютер лечащего врача, с помощью которого могут проводиться соответствующие оценки, расчеты и представления (в необходимом случае с большим быстродействием и удобством). На фиг. 2 показана структура блока 2 пульсовой оксиметрии соответствующего изобретению диагностического прибора. Блок 2 пульсовой оксиметрии содержит микроконтроллер 9. Составной частью микроконтроллера 9 является генератор 10 тактового сигнала, модулятор 11 инфракрасного диапазона и модулятор 12 красного диапазона. Посредством модуляторов 11 и 12 модулируются напряжения питания от регулируемых источников 13 и 14 напряжения. Модулированные напряжения через преобразователи 15, 16 ток/напряжение подаются на светодиод 17, излучающий инфракрасный свет, и на светодиод 18,излучающий красный свет. Генератор 10 тактового сигнала обеспечивает попеременное включение и выключение светодиодов 17 и 18. Тем самым ткань 19 тела пациента попеременно облучается красным и инфракрасным (ИК) светом. В ткани 19 тела свет рассеивается и в соответствии с содержанием оксигемоглобина и дезоксигемоглобина в крови, протекающей через ткань 18, поглощается. Рассеянный свет регистрируется фотодетектором (фотодиодом) 20. Фототок фотодетектора 20 посредством преобразователя 21 преобразуется в напряжение, усиливается усилителем 22 и преобразуется с помощью АЦП 23 в цифровой сигнал. Цифровой сигнал подается на демодулятор 24 ИК/красного диапазона, который является составной частью микроконтроллера 9. Демодулятор 24 ИК/красного диапазона соединен с генератором 10 тактового сигнала. Демодулятор 24 разделяет цифровой сигнал на два сигнала 25, 26 объемного пульса. Сигнал 25 воспроизводит поглощение ИК света в ткани 19, в сигнал 26 соответствует поглощению красного света в ткани 19. Фиг. 3 иллюстрирует схему блока 1 ЭКГ соответствующего изобретению диагностического прибора. К блоку 1 ЭКГ подключены два ЭКГ-электрода 27 и 28. Сигналы, снятые двумя ЭКГ-электродами 27 и 28, проходят сначала через фильтры 29 и 30 верхних частот. Граничная частота фильтров 29 и 30 верхних частот находится предпочтительно в диапазоне от 0,05 до 0,5 Гц. Отфильтрованные сигналы затем подаются на дифференциальный усилитель 31. Он отличается высоким подавлением синфазного сигнала, что целесообразно для снижения артефактов движения в сигнале ЭКГ. За дифференциальным усилителем 31 следует еще один усилитель 32 с регулируемым коэффициентом усиления. Усиленный аналоговый сигнал преобразуется с помощью АЦП 33 в цифровой сигнал, который подается на микроконтроллер 34 (который может быть идентичным микроконтроллеру 9). Наконец, осуществляется фильтрация 35 цифрового сигнала, чтобы отфильтровать помехи сигнала на сетевой частоте 50 или 60 Гц из сигнала ЭКГ. На фиг. 4 показан принцип действия соответствующего изобретению диагностического прибора. Сигналы, полученные посредством блока 1 ЭКГ и блока 2 пульсовой оксиметрии и преобразованные посредством блока 3 анализа, оцениваются с помощью блока 4 оценки, как изложено выше. Блок 4 оценки использует для этого соответствующее программное управление, которое сначала на этапе 36 способа анализирует сигнал ЭКГ и определяет различные временные интервалы PQRST-комплекса. В частности, на этапе 36 способа распознаются R-зубцы в сигнале ЭКГ. Путем доступа к не показанным на чертеже часам истинного времени соответствующего изобретению диагностического прибора на этапе 37 способа определяется точный момент времени для обнаруженного R-зубца. Кроме того, программное управление блока 4 оценки содержит процедуру 38 расчета дикротии. Она обеспечивает автоматическое распознавание в цифровых сигналах объемного пульса основных и побочных максимумов, определение амплитуд основного и побоч-6 013620 ных максимумов, а также временных интервалов между основными и побочными максимумами. Другая процедура 39 путем доступа к часам истинного времени диагностического прибора вновь определяет точный момент времени для каждого обнаруженного основного максимума. Программное управление диагностического прибора содержит процедуру 40 расчета параметра эластичности из временного интервала между определенными в процедуре 37 моментами времени R-зубцов и определенными в процедуре 39 моментами времени основных максимумов (или минимумов) сигнала объемного пульса. Процедура 40 определяет, например, в качестве параметра эластичности скорость пульсовой волны, которая обратно пропорциональна временному интервалу между R-зубцом в сигнале ЭКГ и следующим за ним минимумом одного из сигналов объемного пульса. Параметр эластичности является мерой эластичности кровеносных сосудов пациента и индицируется блоком 7 индикации. Кроме того, блок 5 диагностики содержит процедуру 41 для оценки желудочкового сердцебиения из сигнала ЭКГ, а также процедуру 42 для оценки насыщения крови кислородом из цифровых плетизмографиченских сигналов. Частота желудочкового сердцебиения, а также насыщение крови кислородом также индицируются блоком 7 индикации. Важной функцией соответствующего изобретению диагностического прибора является, как описано выше, автоматическое своевременное распознавание заболевания артериосклерозом. С помощью процедуры 38 оценки блока 4 оценки и процедуры 40 диагностики блока 5 диагностики определяются три важных параметра, которые характерны для эластичности кровеносных сосудов пациента. С помощью этих трех параметров можно сделать выводы в отношении существующего артериосклероза и даже более тяжелого имеющегося заболевания. Этими тремя параметрами являются следующие: временной интервал между основными и побочными максимумами в сигнале объемного пульса, относительная интенсивность основных и побочных максимумов, а также скорость пульсовой волны, которая определяется из временного интервала между R-зубцом в сигнале ЭКГ и следующим за ним экстремумом в сигнале объемного пульса. После оценки этих трех параметров соответствующий изобретению диагностический прибор выдает предупредительный сигнал, посредством которого пациенту дается совет обратиться к врачу. Лечащий врач может затем детально оценить данные, сохраненные в блоке 6 памяти прибора, и определить соответствующее лечение для пациента. Схема, показанная на фиг. 5, иллюстрирует принципиальную схему блока 1 ЭКГ соответствующего изобретению диагностического прибора. Посредством двух ЭКГ-электродов 27 и 28 выводятся сигналы от тела пациента. Эти сигналы сначала отфильтровываются посредством пассивной цепи из диодов, конденсаторов и сопротивлений. Затем сигналы подаются на дифференциальный усилитель 31. Этот усилитель отличается высоким подавлением синфазных сигналов. Тем самым помехи, синхронно приложенные к обоим электродом, удаляются из сигнала ЭКГ. Посредством третьего электрода 43 инвертированный синфазный сигнал может быть подан к телу пациента, за счет чего может быть обеспечено дополнительное подавление сигнальных помех. Аналоговый сигнал, усиленный усилителем 32 с регулируемым усилением, преобразуется с помощью АЦП 33 в цифровой сигнал ЭКГ, который подается на микроконтроллер 34. АЦП 33 соединен с источником 44 опорного напряжения. Согласно фиг. 5 а дополнительно предусмотрен режекторный фильтр 31 а, чтобы отфильтровать сетевую частоту (50 или 60 Гц) из сигнала ЭКГ. Фиг. 6 и 6 а иллюстрируют принципиальную схему блока 2 пульсовой оксиметрии. Подключение ИК светодиода 17 идентично подключению красного светодиода 18. Оба снабжаются током посредством источника 45 опорного напряжения. Управление диодами 17 и 18 происходит посредством цифровых потенциометров 46 и 47. Они управляются от микроконтроллера 9 блока 2 пульсовой оксиметрии. Напряжения на выходах операционных усилителей 48 и 49 определяют вместе с последующими сопротивлениями токи, которые протекают через светодиоды 17 и 18. Предусмотрены фотодиоды 50 и 51, которые связаны с операционными усилителями 48 и 49. Вариант схемы по фиг. 6 а содержит только один фотодиод 50. Тем самым регулируется температурно независимая, постоянная интенсивность света, излучаемого диодами 17 и 18. Свет, излучаемый диодами 17 и 18, детектируется фотодиодом 20. Фотодиод 20 связан с операционным усилителем 52, который преобразует в напряжение и усиливает ток, протекающий чрез фотодиод 20. Это напряжение оцифровывается с помощью АЦП 23 и после усреднения подается на микроконтроллер 9 блока пульсовой оксиметрии. Кроме того, предусмотрено сопротивление 53 с отрицательным температурным коэффициентом (NTC) для измерения температуры тела пациента в месте измерения блоком 2 пульсовой оксиметрии. NTC-сопротивление 53 связано с АЦП 23. NTCсопротивление 53 является составной частью простого делителя напряжения, который через источник 54 опорного напряжения нагружается напряжением. Источник 54 опорного напряжения одновременно используется для АЦП 23. Согласно фиг. 6 а предусмотрен только один источник 54 опорного напряжения. Варианту, показанному на фиг. 6 а, соответствует схема фиг. 5 а, в которой предусмотрено NTCсопротивление, связанное с АЦП 33, которое отсутствует на фиг. 6 а. Фиг. 7 показывает сигнал 55 ЭКГ вместе с сигналом 56 объемного пульса как функцию времени. Сигналы 55 и 56 одновременно принимаются соответствующим изобретению диагностическим прибором. В сигнале 55 ЭКГ можно видеть множество R-зубцов 57. Каждый из R-зубцов 57 индицирует желудочковый удар сердца. В сигнале объемного пульса можно видеть основные максимумы 58 и побочные максимумы 59. Это показывает дикротию, то есть наличие двух вершин на характеристике кровяного давления в сосудах, исследуемых блоком 2 пульсовой оксиметрии. Нижняя диаграмма на фиг. 7 показывает временной-7 013620 участок сигнала 55 ЭКГ и сигнала 56 объемного пульса в увеличенном представлении. На этом представлении можно видеть, что между R-зубцом 57 и основным максимумом 58 сигнала 56 объемного пульса имеется разница 60 по времени. Этот временной интервал определяется в соответствии с изобретением. Временной интервал 60 зависит от скорости пульсовой волны. Больший временной интервал указывает на меньшую скорость пульсовой волны. Более короткий временной интервал указывает на большую скорость пульсовой волны. Заметно увеличенная скорость пульсовой волны указывает вновь на наличие артериосклероза, так как скорость пульсовой волны зависит от эластичности кровеносных сосудов. Для определения скорости пульсовой волны можно с тем же успехом использовать интервал между R-зубцом 57 и одним из следующих за ним минимумов сигнала 56 объемного пульса. Этот способ может иметь преимущества по причинам распространения сигналов. Соответствующий изобретению диагностический прибор оценивает также временной интервал 61 между основным максимумом 58 и побочным максимумом 59 сигнала объемного пульса, а также относительные интенсивности основного максимума 58 и побочного максимума 59. Из этих параметров можно с высокой надежностью делать выводы относительно состояния сердечно-сосудистой системы, в частности в отношении эластичности кровеносных сосудов. В сигнале 55 ЭКГ также можно видеть Р-волну 62, минимумы Q и S 63 и 64, а также Т-волну 65. Временные интервалы между этими характеристическими признаками сигнала ЭКГ 55 оцениваются с помощью соответствующего изобретению диагностического прибора. Фиг. 8 показывает соответствующий изобретению диагностический прибор. Он состоит, в основном, из корпуса 66 в форме параллелепипеда, на верхней стороне которого размещен светодиодный индикатор 67. Он образует блок 7 индикации диагностического прибора. На светодиодном индикаторе 67 графически индицируются сигнал 55 ЭКГ и сигнал 56 объемного пульса в функции от времени. Одновременно индицируются частота - HR желудочкового сердцебиения, насыщение кислородом крови SaO2 и скорость PWG пульсовой волны. На внешней стороне корпуса 66 размещены оба ЭКГ-электрода 27 и 28, таким способом, что пациент может одной рукой касаться электрода 27, а другой рукой - электрода 28. В электрод 28 встроены светодиоды 17 и 18, а также датчик света, то есть фотодиод 20. Таким образом, блок пульсовой оксиметрии диагностического прибора определяет сигнал объемного пульса на руке, которой пациент касается электрода 28. На передней стороне корпуса 66 расположены переключатели 68 для обслуживания диагностического прибора. С помощью фиг. 9 далее поясняется алгоритм оценки сигнала 55 ЭКГ, реализованный посредством программного управления диагностического прибора. В качестве данных 69 ввода алгоритм получает цифровой сигнал ЭКГ. Он сначала подвергается фильтрации 70 нижних частот, чтобы снизить сигнальный шум. На следующем этапе 71 способа формируется первый временной съем сигнала ЭКГ. На этапе 72 способа автоматически распознаются R-зубцы на основе переходов через нуль выведенного сигнала. Из временных интервалов между R-зубцами на этапе 63 способа определяется частота желудочкового сердцебиения. Два определенных последовательно друг за другом значения частоты сердцебиения сравниваются друг с другом и проверяются на их подобие. Если значения подобны в пределах определенных границ, то частота желудочкового сердцебиения индицируется с помощью блока 7 индикации диагностического прибора. Спустя, например, десять определенных последовательно друг за другом значений частоты сердцебиения вычисляется параметр качества. Этот параметр Q качества вычисляется по следующей формуле: При этом Ns представляет число определенных как подобные значений частоты сердцебиения и Nt общее число значений частоты сердцебиения. Nt равно, например, десяти. Параметр Q качества может также индицироваться посредством блока 7 индикации диагностического прибора. Меньшее значение параметра Q указывает на аритмическое сердцебиение. На этапе 74 способа в сигнале ЭКГ определяются минимумы непосредственно перед и после R-зубцов. Отсюда затем на этапе 75 способа можно вычислить все параметры QRS-комплекса сигнала ЭКГ. Первый максимум после каждого R-зубца определяется на этапе 76 способа. Этот максимум представляет Т-волну сигнала ЭКГ. На этапе 77 способа определяется QTинтервал, то есть временной интервал между QRS-комплексом и Т-волной. Наконец, на этапе 78 способа определяется максимум между Т-волной, определенной на этапе 76 способа, и следующим R-зубцом. Отсюда можно вычислить PR-интервал, то есть временной интервал между Р-волной и R-зубцом, на этапе 79 способа. Фиг. 10 иллюстрирует алгоритм соответствующего изобретению диагностического прибора для определения плетизмографической частоты сердцебиения. Алгоритм исходит из цифрового сигнала 80 объемного пульса. Этот сигнал сначала на этапе 81 способа подвергается фильтрации нижних частот, чтобы снизить сигнальный шум, после этого на этапе 82 способа следует вычисление первого временного вывода сигнала объемного импульса. Первый временной вывод вновь подвергается фильтрации нижних частот для снижения сигнального шума на этапе 83 способа. На этапе 84 способа устанавливается пороговое значение. Оно может соответствовать, например, абсолютному минимуму сигнала объемного пульса в течение заданного временного интервала, например, длительностью 10 с. Затем на этапе 85 способа определяются переходы сигнала объемного пульса через заранее уставленный порог. На этапе 86 способа определяются локальные минимумы в выведенном сигнале между переходами через заранее определенный порог. Временной интервал между локальными минимумами в выведенном сигнале соответствует временному интер-8 013620 валу между двумя следующими друг за другом точками перегиба в первоначальном сигнале объемного пульса. Затем на этапе 87 способа из временного интервала между локальными минимумами можно вычислить плетизмографическую частоту сердцебиения. Подобно определению частоты желудочкового сердцебиения, на этапе 88 способа определенные последовательно во времени друг за другом значения плетизмографической частоты сердцебиения проверяются на подобие. На этапе 89 способа для заданного числа последовательно друг за другом определенных значений плетизмографической частоты сердцебиения вычисляется параметр качества. И эта операция осуществляется так же, как при определении частоты желудочкового сердцебиения. Параметр качества на этапе 90 способа оценивается и, при необходимости, на этапе 91 способа повышается пороговое значение, и способ вновь осуществляется с этапа 85 способа. Повторение завершается, если параметр качества достигает максимального значения. Затем на этапе 92 способа из отдельных значений частоты сердцебиения вычисляется усредненное значение плетизмографической частоты сердцебиения. Оно затем индицируется вместе с максимальным значением параметра качества. Затем на этапе 93 алгоритм завершается. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 1. Мобильный диагностический прибор с блоком (1) ЭКГ для записи сигнала (55) ЭКГ, причем блок(1) ЭКГ снабжен двумя или более ЭКГ-электродами (27, 28) для получения электрических сигналов от тела пациента, соединенными или имеющими возможность соединения с блоком (2) пульсовой оксиметрии для одновременной записи сигнала (56) объемного пульса, причем блок (2) пульсовой оксиметрии содержит по меньшей мере один источник (17, 18) света и по меньшей мере один датчик (20) света для оптического измерения перфузии крови в сосудистой системе ткани тела пациента, и с программно управляемым блоком оценки (4) для оценивания сигнала (55) ЭКГ и сигнала (56) объемного пульса, причем блок (4) оценки выполнен с возможностью автоматического распознавания R-зубцов (57) в сигнале (55) ЭКГ,автоматического распознавания экстремумов (58) в сигнале (56) объемного пульса и определения временного интервала (60) между R-зубцом (57) в сигнале (55) ЭКГ и следующим за ним экстремумом (58) в сигнале (56) объемного пульса,отличающийся тем, что содержит корпус (66) для размещения блока (1) ЭКГ, блока (2) пульсовой оксиметрии и блока (4) оценки, причем ЭКГ-электроды (27, 28), а также источник (17, 18) света и датчик(20) света блока (2) пульсовой оксиметрии размещены на внешней стороне корпуса (66) таким образом,что пациент может одной рукой касаться первого ЭКГ-электрода (21), а второй рукой - второго ЭКГэлектрода (28) и одновременно датчика (20) света. 2. Диагностический прибор по п.1, отличающийся тем, что блок (4) оценки дополнительно выполнен с возможностью определения насыщения крови кислородом из сигнала (56) объемного пульса,определения желудочковой частоты сердечных сокращений из сигнала (55) ЭКГ и/или определения плетизмографической частоты сердечных сокращений из сигнала (56) объемного пульса. 3. Диагностический прибор по п.1 или 2, отличающийся тем, что блок (4) оценки выполнен с возможностью автоматического распознавания основных и побочных максимумов (58, 59) в сигнале (56) объемного пульса, определения амплитуд основных и побочных максимумов (58, 59) и для определения временного интервала (61) между основными и побочными максимумами (58, 59). 4. Диагностический прибор по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что содержит датчики (53) для измерения температуры тела пациента, температуры окружающей среды и/или влажности воздуха. 5. Диагностический прибор по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что содержит блок (6) памяти для хранения параметров, определенных при измерении посредством блока (4) оценки, при одновременном сохранении даты и/или времени измерения. 6. Диагностический прибор по любому из пп.1-5, отличающийся тем, что содержит блок (5) диагностики, который выполнен с возможностью определения состояния сердечно-сосудистой системы пациента на основе параметров, определенных блоком (4) оценки. 7. Диагностический прибор по пп.5 и 6, отличающийся тем, что блок (5) диагностики выполнен с возможностью определения изменения в зависимости от времени трендов параметров, сохраненных в блоке (6) памяти, изменения состояния сердечно-сосудистой системы пациента. 8. Диагностический прибор по любому из пп.6 и 7, отличающийся тем, что блок диагностики выполнен с возможностью расчета параметра эластичности из временного интервала (60) между R-зубцом в сигнале (55) ЭКГ и следующим за ним экстремумом (58) в сигнале (56) объемного пульса, причем параметр эластичности является мерой эластичности кровеносного сосуда пациента. 9. Диагностический прибор по любому из пп.1-8, отличающийся тем, что содержит интерфейс (8) для соединения диагностического прибора с компьютером. 10. Диагностический прибор по любому из пп.1-9, отличающийся тем, что содержит блок (7) индикации для индикации сигнала (55) ЭКГ, сигнала (56) объемного пульса и параметров, оцененных блоком

МПК / Метки

МПК: A61B 5/0205, A61B 5/0285

Метки: диагностический, мобильный, прибор

Код ссылки

<a href="https://eas.patents.su/15-13620-mobilnyjj-diagnosticheskijj-pribor.html" rel="bookmark" title="База патентов Евразийского Союза">Мобильный диагностический прибор</a>

Предыдущий патент: Замедленно набухающие в воде материалы и способы их использования

Следующий патент: Устройство и способ для разъединения фланцев