Способ и устройство одновременного определения нескольких компонентов смеси

Номер патента: 4670

Опубликовано: 24.06.2004

Авторы: Дарашкевич Олег Николаевич, Бадейко Анатолий Геннадиевич, Шахненко Павел Павлович

Формула / Реферат

1. Способ одновременного определения нескольких компонентов в смеси, заключающийся в осуществления реагирования анализируемых веществ смеси с указанными специфичными рецепторами, иммобилизованными на поверхности микроносителей, причем каждый тип специфичного рецептора присоединен к своему маркированному микроносителю, а после завершения реагирования производят разделение микроносителей под воздействием физического поля, отличающийся тем, что разделение микроносителей с прореагировавшими и непрореагировавшими рецепторами производят по их подвижности, а наличие или отсутствие анализируемых веществ в смеси определяют путем идентификации маркеров разделенных микроносителей.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что физическим полем является гравитационное, электрическое и магнитное поля или их комбинация.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что микроноситель изготавливают из микроскопических биологических объектов, синтетических, полусинтетических или природных веществ или их смесей с микроинкапсулированными, связанными с ядром или поверхностью микроносителя маркерами.

4. Способ по п.3, отличающийся тем, что микроноситель изготавливают из простейших, бактерий, вирусов, фагов, спор растений, бактерий и грибов, пыльцы растений, эритроцитов, микроскопических водорослей, магнетита, магхемита, железа, никеля, хрома, золота, силикагеля, цеолита, углерода, полистирола, дивинилбензола, полиакриламида, полисульфона, полиамида, полиэтиленгликоля, глюканов в a- и b-конформациях, в том числе аминоглюканов, полиуроновых кислот, полиакролеина, полиглутаральдегида, полиметил(гидроксиметил)акрилата, полихлорометилстирола, поливинилового спирта, поливинил-a-аминокислот, поливинилизотрония, полиакриловой кислоты, полилактата, полиалкилцианоакрилата или их смесей и комбинаций.

5. Способ по п.3, отличающийся тем, что форма микроносителей, используемых в одном анализе, одинакова, а размеры не отличаются более чем на 20%.

6. Способ по п.3, отличающийся тем, что форма микроносителя имеет вид сферы, полусферы, конуса, многогранника, палочки или нити.

7. Способ по п.3, отличающийся тем, что микроноситель маркируют знаком или рельефом на его поверхности, различимым под микроскопом.

8. Способ по п.3, отличающийся тем, что микроноситель маркируют веществом или смесью веществ, включенных в микроноситель или зафиксированных на поверхности микроносителя.

9. Способ по п.8, отличающийся тем, что в качестве различительных признаков маркера используют характерные для данного вещества или смеси веществ спектры поглощения, испускания, отражения, рассеивания, двойного лучепреломления, кругового дихроизма или энергии радиоактивного распада, а также их интенсивность.

10. Способ по п.8, отличающийся тем, что маркерами являются органические комплексы катионов группы лантана, природные и синтетические порфирины, природные и синтетические хиноны, природные и синтетические алкалоиды, с парамагнитными метками и без, с радиоактивными метками и без, а также их смеси.

11. Способ по п.1, отличающийся тем, что характеристики частиц с изменившейся подвижностью в физическом поле оценивают визуально или с помощью регистрирующих приборов.

12. Способ по п.11, отличающийся тем, что регистрирующими приборами являются спектрометры электромагнитного излучения в радио-, инфракрасном, видимом, ультрафиолетовом и рентгеновском диапазоне, как по отдельности, так и в комбинации.

13. Способ по п.11, отличающийся тем, что визуальную оценку производят невооруженным глазом или с помощью увеличительных устройств.

14. Способ по п.13, отличающийся тем, что увеличительными устройствами являются микроскоп, лупа, проектор, диапроектор монитор компьютера.

15. Способ осуществления реагирования анализируемых веществ смеси со специфичными рецепторами, иммобилизованными на поверхности микроносителей, заключающийся в соединении микроносителей и смеси в одном объеме, отличающийся тем, что осуществляют упорядоченное движение микроносителей сквозь среду, содержащую анализируемую смесь.

16. Способ по п.15, отличающийся тем, что дополнительно осуществляют встречное движение среды, содержащей анализируемую смесь.

17. Способ по п.15 или 16, отличающийся тем, что движение микроносителей осуществляют по линейной, круговой или спиральной траектории.

18. Способ по пп.15-17, отличающийся тем, что движение микроносителей осуществляют под действием физического поля.

19. Способ по п.18, отличающийся тем, что физическим полем является гравитационное, электрическое или магнитное поле или их комбинация.

20. Способ по п.19, отличающийся тем, что физическое поле является магнитным или электрическим, а движение микроносителей производят при взаимном перемещении среды и поля.

21. Способ по п.20, отличающийся тем, что микроносители перемещают сквозь весь объем анализируемой среды два и более раз.

22. Устройство для одновременного определения нескольких компонентов в смеси, содержащее камеру реагирования анализируемых веществ смеси со специфичными рецепторами, иммобилизованными на поверхности микроносителей, причем каждый тип специфичного рецептора присоединен к своему маркированному микроносителю, камеру разделения, вход которой соединен с выходом камеры реагирования и которая снабжена блоком создания физического поля, и устройство анализа, отличающееся тем, что камера разделения выполнена с возможностью разделения микроносителей с непрореагировавшими и прореагировавшими рецепторами по их подвижности в физическом поле, и снабжена средством для подачи выделенных микроносителей и/или информации о них в устройство анализа.

23. Камера реагирования анализируемых компонентов смеси со специфичными рецепторами, иммобилизованными на поверхности микроносителей, выполненных парамагнитными, содержащая сосуд для смеси, выполненный в виде канала, и блок создания физического поля в виде хотя бы одного магнита, который выполнен с возможностью перемещения относительно указанного канала, отличающаяся тем, что магнит выполнен с возможностью продвижения, по существу, вдоль канала на постоянном расстоянии от него.

24. Камера по п.23, отличающаяся тем, что канал выполнен спиральным.

25. Камера по п.23, отличающаяся тем, что канал образован эластичной трубкой, свернутой спиралью.

26. Камера по п.23, отличающаяся тем, что канал образован перегородкой, выполненной на цилиндрической поверхности в виде спирали.

27. Камера по п.23, отличающаяся тем, что канал образован перегородкой, выполненной на плоскости диска в виде спирали.

28. Камера реагирования по п.23, отличающаяся тем, что хотя бы два магнита расположены по обе стороны спирального канала со смещением относительно друг друга.

29. Камера по любому из пп.23-28, отличающаяся тем, что она дополнительно снабжена средством для придания движения анализируемой смеси в направлении, противоположном движению микроносителей, а также патрубками для подачи и отбора микроносителей.

30. Камера разделения микроносителей, содержащая блок создания физического поля в виде постоянного магнита и рабочую камеру, подводящие и отводящие патрубки для разделяемой смеси и промывной жидкости, отличающаяся тем, что рабочая камера выполнена из двух неподвижно крепящихся с двух сторон постоянного магнита съемных стерильных цилиндрических корпусов одноразового использования, каждый из которых представляет собой цилиндрическую крышку с патрубками, имеющую канавку, в которую вставлен диск с уплотнением и возможностью вращения вокруг собственной оси при помощи привода.

31. Камера по п.30, отличающаяся тем, что цилиндрические корпуса закреплены на постоянном магните с помощью выступов и канавок, расположенных на обечайке магнита и внутренней поверхности корпусов.

32. Камера по п.31, отличающаяся тем, что магнит выполнен в виде половинки диска с двумя надстроенными частями в виде усеченных секторов в 90ш половинной толщины, с ориентацией магнитного поля вдоль центральной оси диска.

33. Камера яю п.30, отличающаяся тем, что привод вращения дисков выполнен в виде фрикционного колеса, соприкасающегося с поверхностями обоих подвижных дисков.

34. Камера по п.33, отличающаяся тем, что диски выполнены с возможностью вращения в противоположные стороны с одинаковой скоростью.

35. Камера по п.30, отличающаяся тем, что подводящий и отводящий патрубки для разделяемой жидкости расположены на уровне средней линии корпуса, а патрубки подвода промывной жидкости расположены в верхней части корпуса.

36. Камера по п.30, отличающаяся тем, что патрубок отвода промывной жидкости расположен чуть выше уровня средней линии корпуса.

37. Камера по п.30, отличающаяся тем, что диск в сборе с цилиндрической крышкой образует замкнутый объем, разделенный перегородкой серповидной формы, сформированной на внутренней части крышки корпуса.

38. Камера по п.37, отличающаяся тем, что перегородка имеет плотный контакт по всей своей длине с поверхностью вращающегося диска.

39. Камера по п.37, отличающаяся тем, что центральная часть перегородки, имеющая форму дуги, образует карман, а периферическая прямая часть, расположенная радиально под небольшим углом к средней линии, образует наклонный канал вдоль нижней половины вращающегося диска.

40. Камера по п.39, отличающаяся тем, что в нижней части образовавшегося кармана установлен дополнительный патрубок для отвода промывной жидкости с микроносителями.

41. Камера по п.40, отличающаяся тем, что в конце наклонного канала имеется патрубок для отвода прореагировавших микроносителей.

Текст

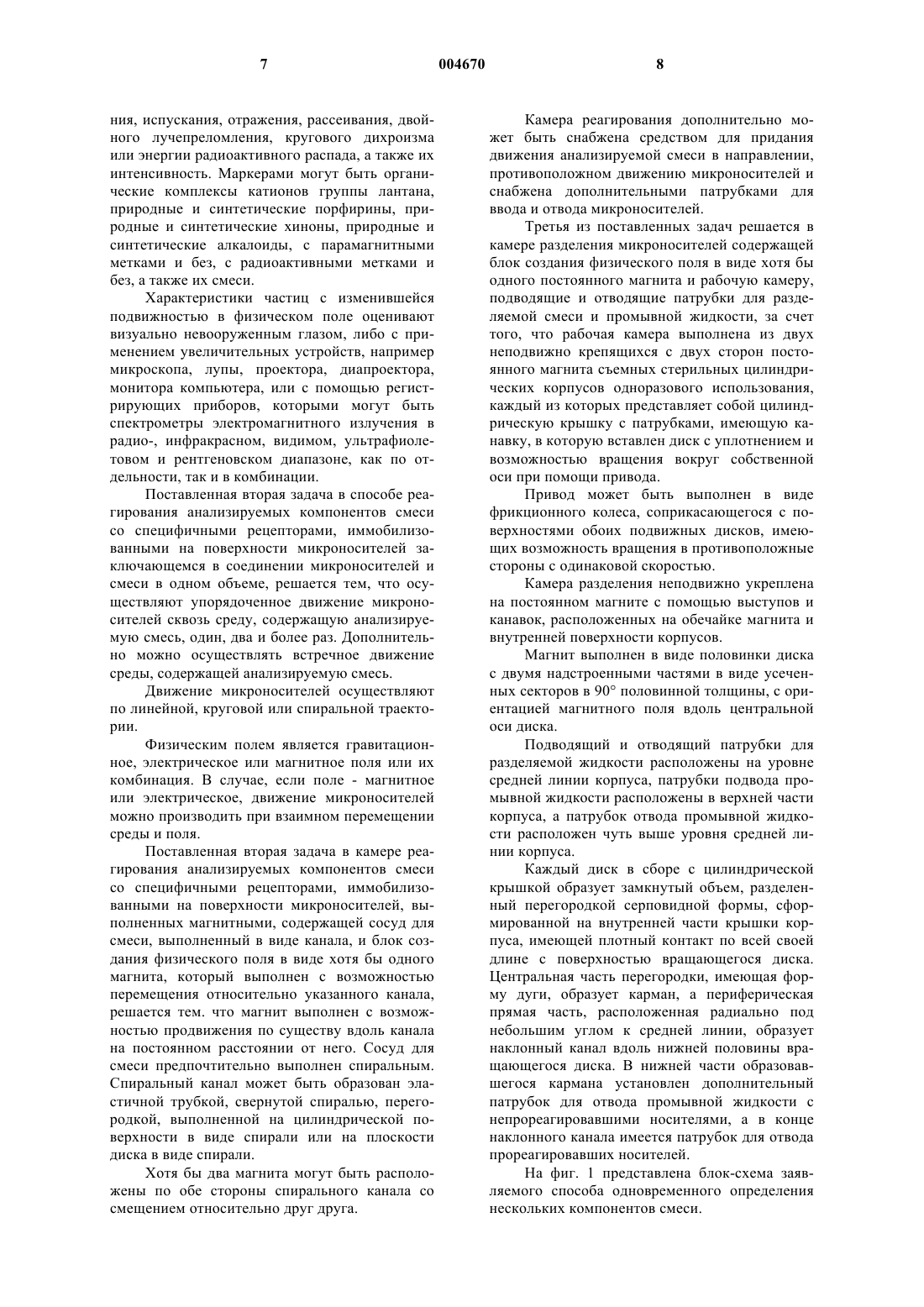

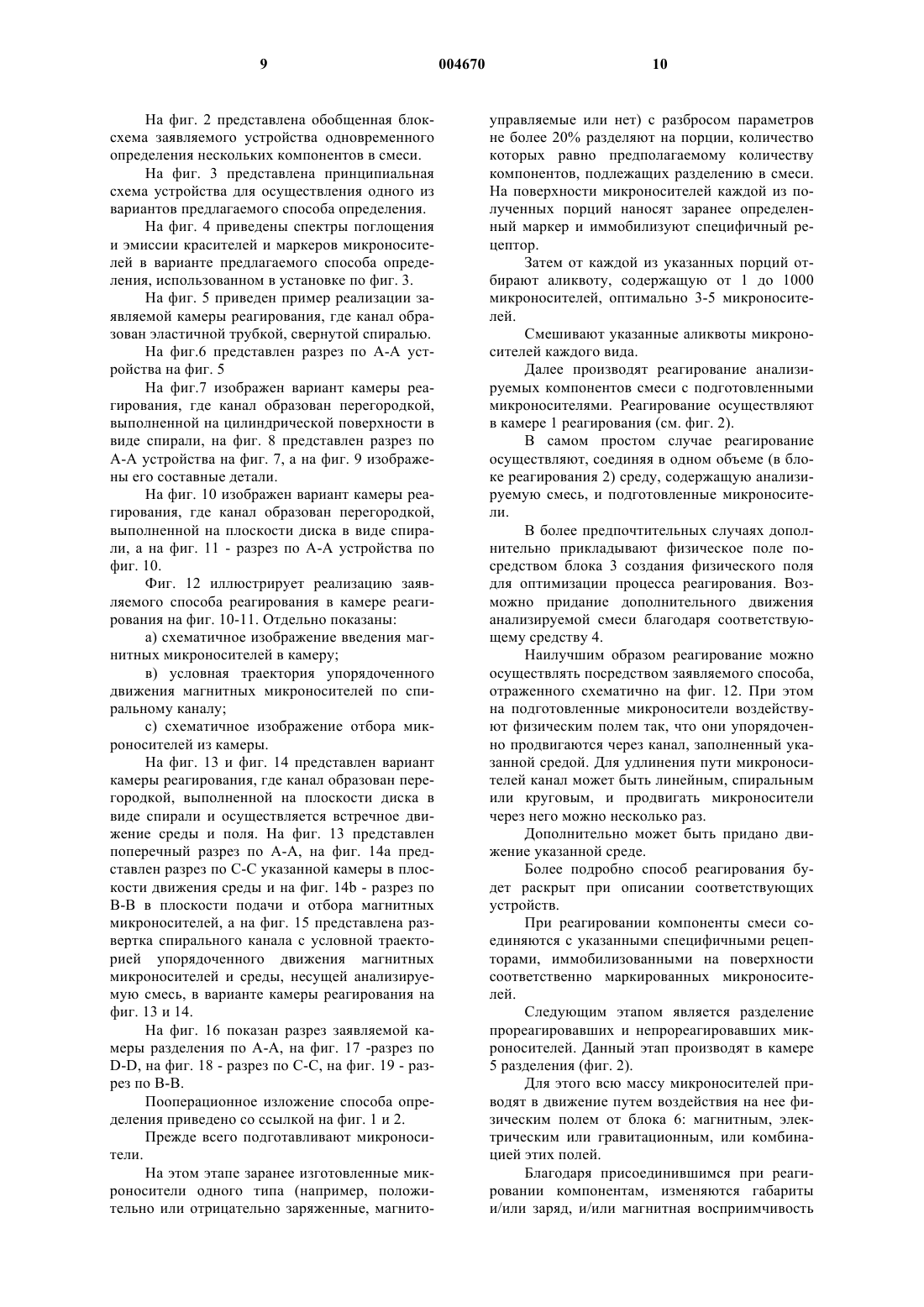

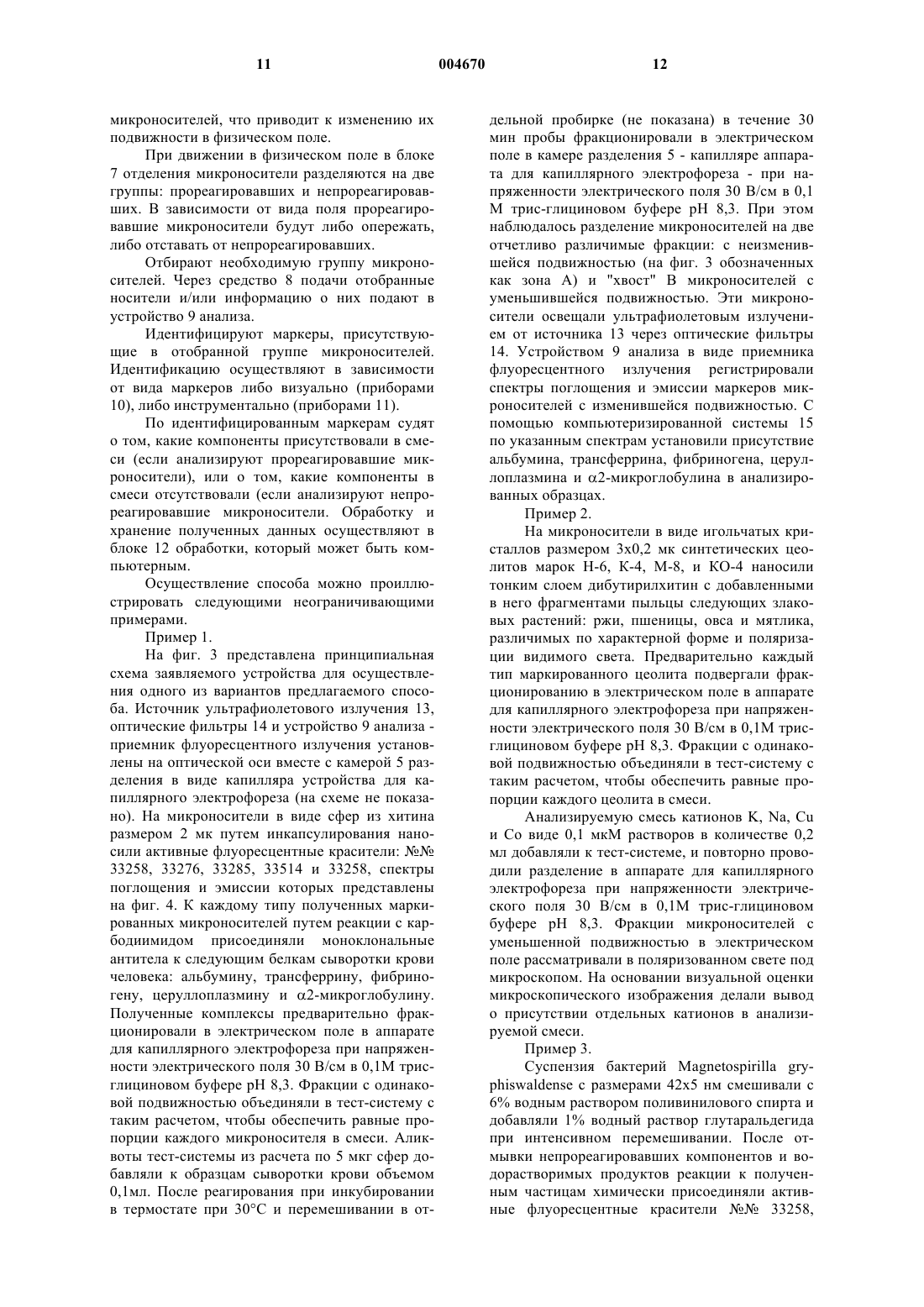

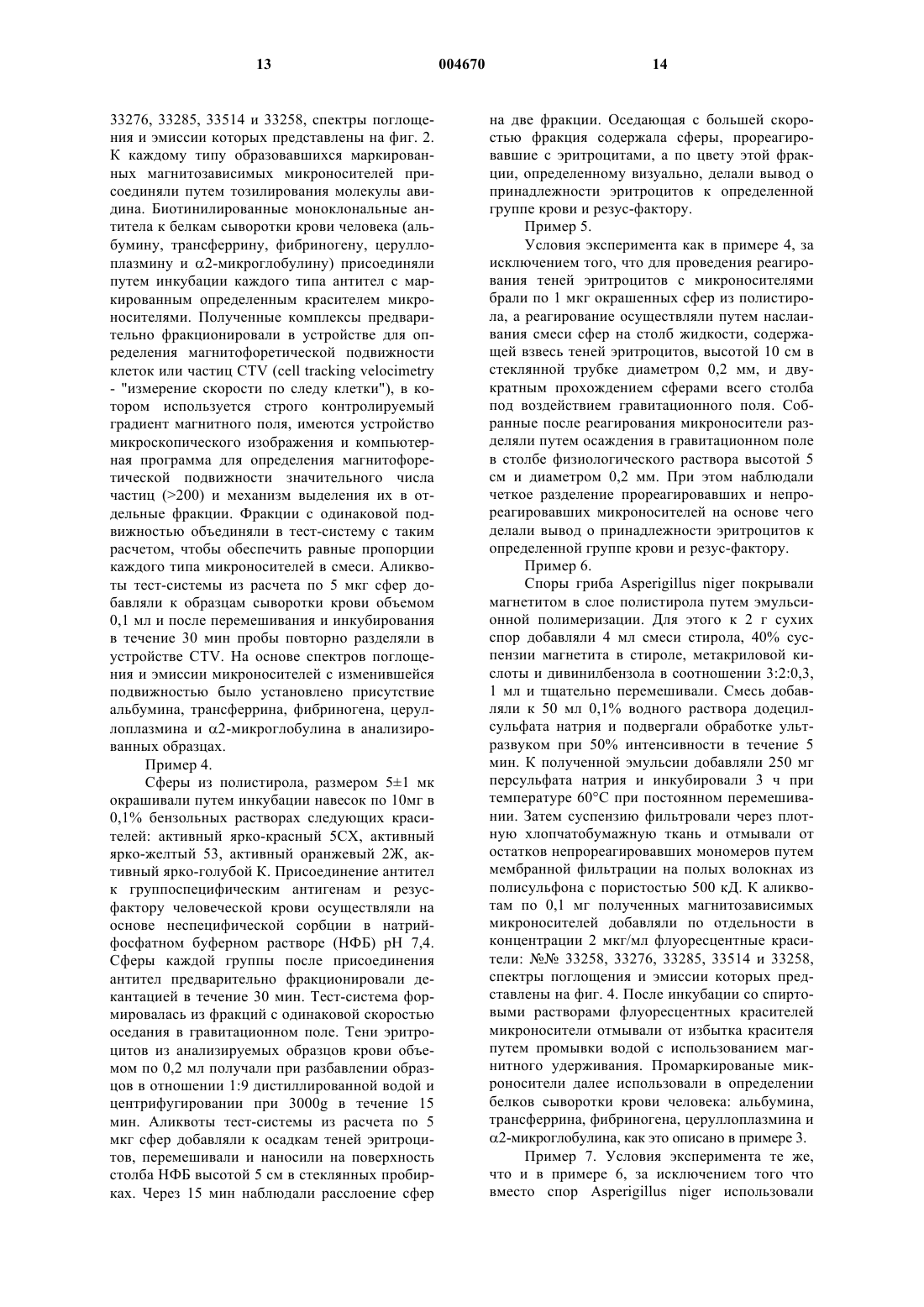

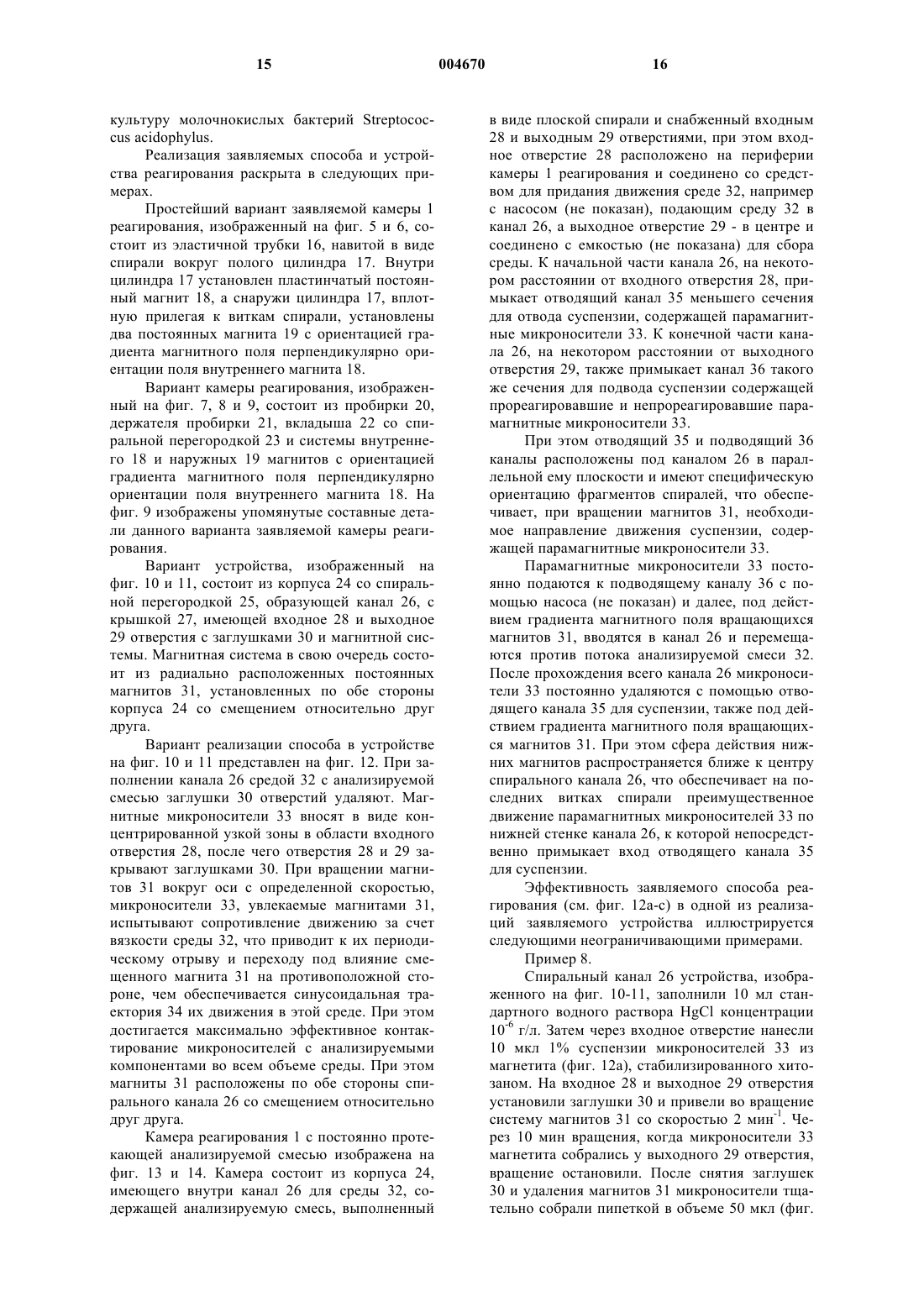

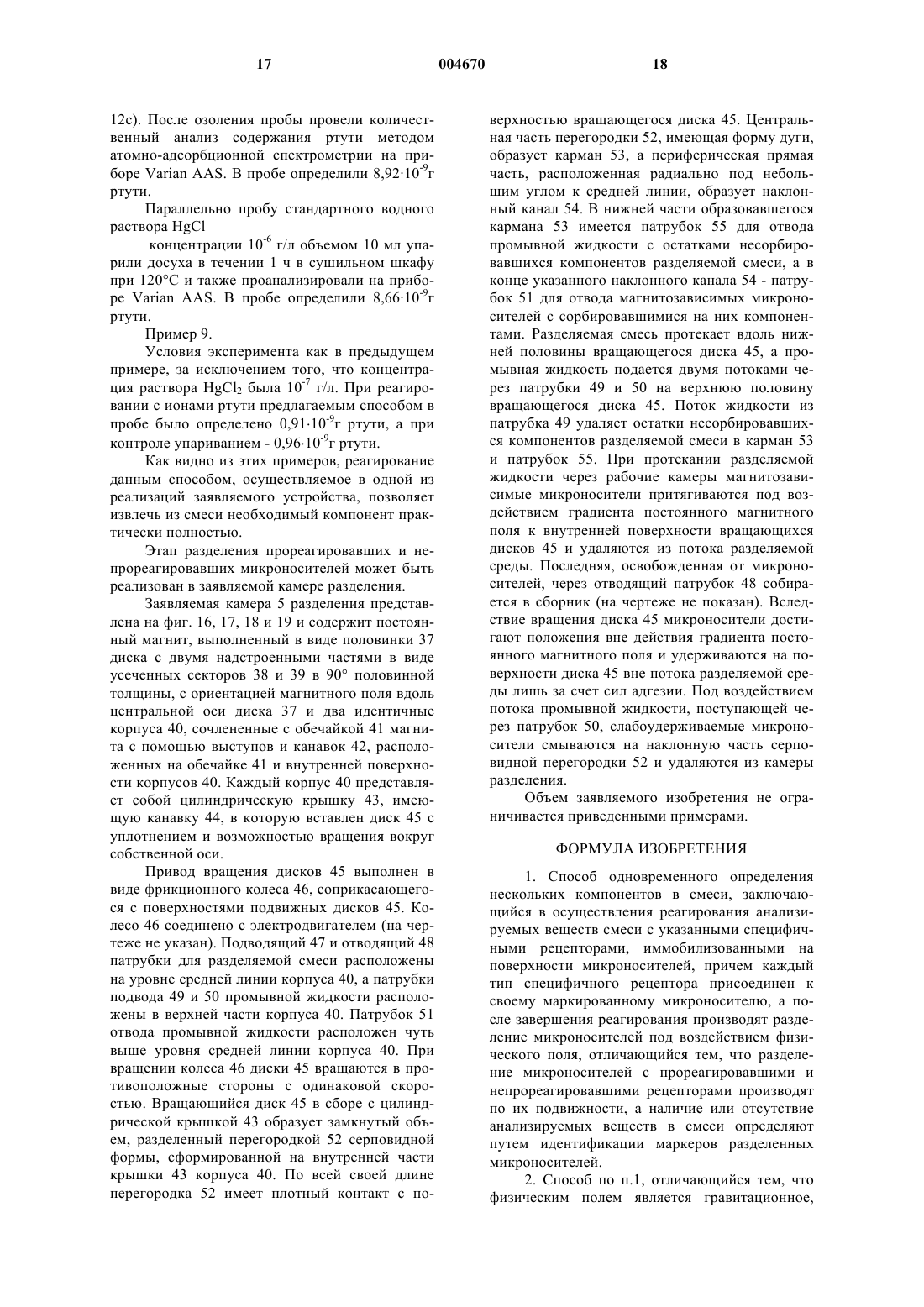

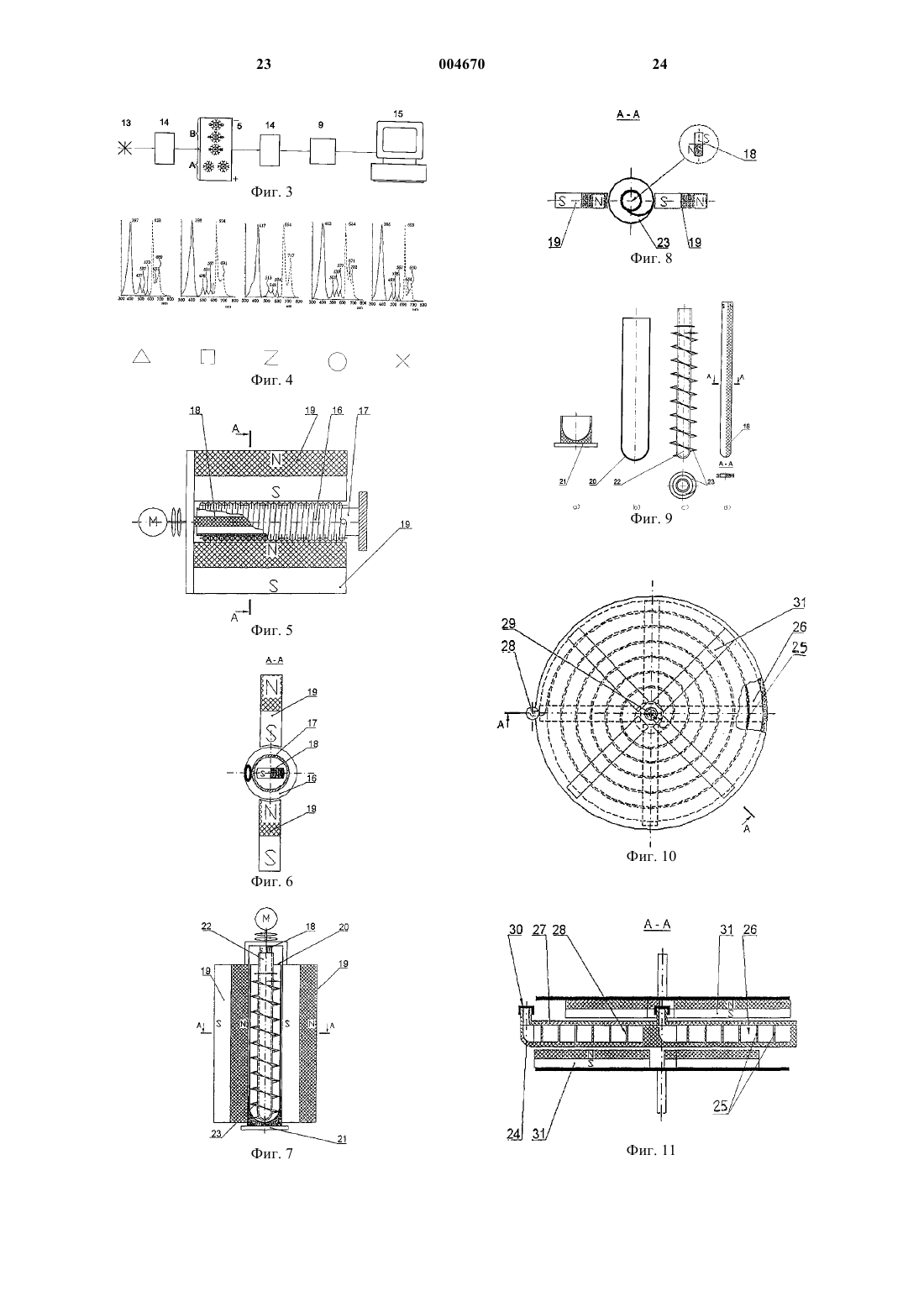

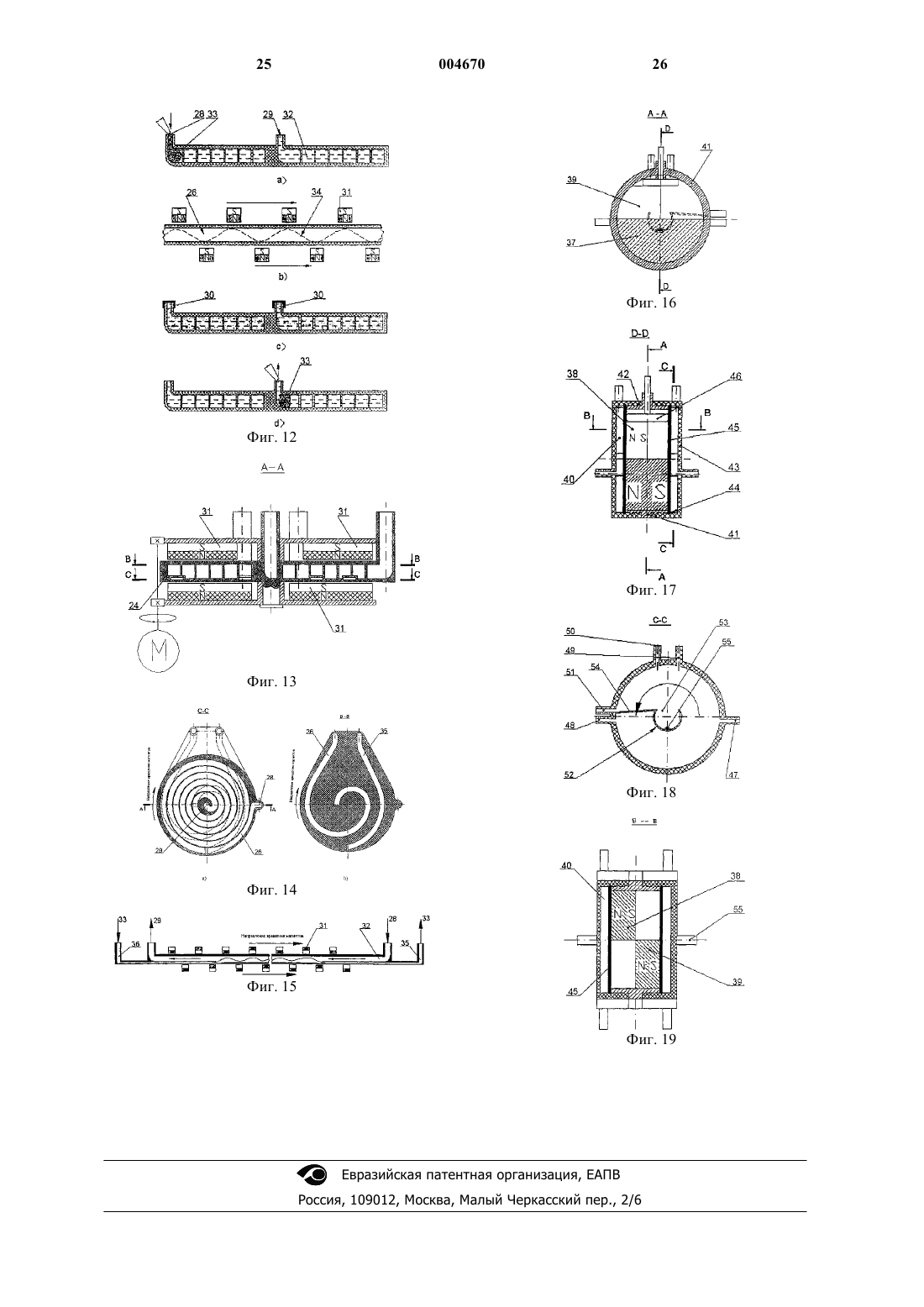

1 Изобретение относится к области экологии, биотехнологии, молекулярной биологии,биохимии, иммунологии, в частности к определению компонентов с помощью специфических взаимодействий между ними и микроносителем с иммобилизованными на нем рецептором для определяемого компонента. Известен способ одновременного анализа нескольких аналитов в одном образце, описанный в международной заявке 89 11101, где для каждого вещества анализируются монодисперсные частицы, несущие специфический связующий рецептор для каждого отдельного вещества, а меченый лиганд используется для оценки количества связанного вещества. При этом каждое вещество анализируется парой частиц различного типа, имеющих одинаковую специфичность, но различную связующую способность, а различия в размерах частиц разного типа определяются по характеру рассеяния света при прохождении частицами фотоячейки цитофлоуметра. Подобным является способ одновременного анализа нескольких аналитов в одном образце по российскому патенту 2111488. Недостатками данных способов являются: а) относительно низкая чувствительность,б) ограниченное число веществ, анализируемых одновременно. В патенте США 5891738 описаны биоспецифичный многопараметрический метод анализа и устройство для его осуществления,являющиеся наиболее близкими аналогами заявляемого способа и устройства определения. Способ основан на использовании различных категорий микрочастиц, как твердой фазы,представляющей различные анализируемые вещества, где каждая категория микрочастиц покрыта различными первичными биоспецифичными рецепторами. К этим микрочастицам добавляются или структура этих микрочастиц содержит один или несколько флуоресцентных индикаторов в одной или нескольких концентрациях. При анализе используются и вторичные биоспецифичные реагенты, меченые фотолюминисцентной меткой. Метод выполняется в следующей последовательности: 1) смешение различных типов микрочастиц вместе в суспензии и добавление образца к суспензии; 2) добавление смеси вторичных биоспецифичных реагентов, меченых фотолюминисцентной меткой в суспензию с целью инициировать биоспецифичную реакцию между анализируемыми веществами и мечеными реагентами, а продукты взаимодействия связываются с микрочастицами; 3) разбавление суспензии для снижения концентрации меченых реагентов, не связавшихся с частицами; 4) активирование индикаторов и фотолюминисцентной метки; 2 5) измерение фотонной эмиссии индикатора для идентификации категории микрочастицы и фотонной эмиссии метки для определения концентрации вещества. Однако данный способ имеет следующие недостатки: 1) невозможно надежно определить отсутствие отдельного вещества в смеси, что особенно существенно при скрининге сложных смесей; 2) кроме меченых частиц необходимы также меченые биоспецифичные реагенты на каждое вещество, что существенно удорожает анализ; 3) вследствие того, что необходимо проанализировать все частицы в суспензии, время анализа существенно удлиняется; 4) маркерами являются только флуоресцентные красители, что сужает возможности регистрирования различий между микроносителями. Известен патент США 6 036 857, в котором описано разделение нескольких компонентов смеси, содержащее камеру реагирования анализируемых веществ смеси со специфичными рецепторами, иммобилизованными на поверхности микроносителей, камеру разделения,вход которой соединен с выходом камеры реагирования. Камера реагирования снабжена блоком создания магнитного поля. Способ разделения нескольких компонентов смеси изложен в указанном патенте при описании работы указанного устройства. Способ заключается в реагировании анализируемых веществ смеси с указанными специфичными рецепторами, иммобилизованными на поверхности микроносителей, причем после завершения реагирования производят разделение микроносителей под воздействием магнитного поля. В способе и устройстве по указанному противопоставленному источнику разделяют смесь на чувствительную и не чувствительную к магнитному полю фракции: из смеси, в данном случае - крови, отделяют магнитные частицы с прикрепленными к ним однородными элементами крови. Остальная часть смеси магнитных частиц не содержит. При этом используется только известная способность магнитов удерживать магнитные частицы. Техническим эффектом воздействия магнитного поля на микроносители является извлечение последних из потока обрабатываемой жидкости (крови). Никакого анализа в противопоставленном источнике не производят. Во всех указанных источниках осуществляют реагирование анализируемых веществ смеси со специфичными рецепторами, иммобилизованными на поверхности микроносителей. Известны способы и устройства такого реагирования, описанные в европейском патенте ЕР 140787, в международных заявках WO86/06493,87/01608,87/05536,92/04961, 3 94/15694,94/18565,96/26782,99/59694,99/59695, 00/01462. Однако во всех этих способах и устройствах для полного удаления желаемого компонента из смеси необходимо относительно большое количество магнитных частиц, связывающихся с этим компонентом. Для установления динамического равновесия связанного с частицами и свободного компонента необходимо длительное перемешивание концентрируемой смеси с частицами. Известны способ и устройство, раскрытые в патентах России 2138801 (опубл. 27.09.99 Бюл.27)2142631, 2142632 и 2142633(опубл. 10.12.99 Бюл.34), для отделения магнитных частиц от содержащей частицы смеси. Устройство содержит сосуд для смеси и магнитное средство для отделения частиц, снабженное защитным кожухом и магнитом, выполненным подвижным относительно защитного корпуса и дополнительно снабженным средством для концентрирования частиц на стенке сосуда, обеспечивающим сбор частиц из этой зоны. В этих же патентах описывается и способ отделения частиц от смеси в сосуде, состоящий в сборе частиц с использованием магнитного средства для отделения, на котором удерживаются частицы и последующим удалением частиц с указанного магнитного средства путем снятия воздействия магнитного поля, где перед сбором частиц осуществляют их концентрирование на стенке сосуда и сбор частиц с использованием указанного средства производят из этой зоны. Однако данное устройство и способы предполагают использование избытка специфически связывающихся магнитных частиц для полной сорбции желаемых компонентов и не позволяют проводить их эффективное концентрирование, минимальным количеством магнитных частиц. Учитывая высокую стоимость магнитных частиц, это приводит к значительному удорожанию анализа. Известны камеры разделения микроносителей, описанные в авторских свидетельствах СССР 1057074, 1487994 А 1, 1519753 А 1,1669556 А 1, и в патентах России 2106896 С 1 и 2146551 С 1, содержащие емкость для очищаемой жидкости, подводящий и отводящий патрубки, патрубок отвода примесей, вращающуюся на роторе магнитную систему и шламосборные элементы. В авторском свидетельстве 1554940 А 1 магнитная система выполнена в виде сегмента, охватывающего вращающийся трубопровод. Однако все эти устройства предназначены прежде всего для очистки технических жидкостей и непригодны для выделения чувствительных к механическим воздействиям биологических объектов. Известно устройство, описанное в патенте США 4663029, для непрерывного магнитного 4 разделения, состоящее из немагнитной кюветы с замагничивающейся проволокой, установленной около узкой боковой стенки кюветы. Проволока, намагничиваемая внешним магнитным полем, создает магнитную компоненту поля,поперечную продольной оси проволоки. Магнитный градиент распределяется по всему пространству кюветы и оказывает воздействие на частицы, проходящие через кювету с потоком жидкости. В зависимости от ориентации магнитного поля в кювете диамагнитные и парамагнитные частицы смеси смещаются к противоположным стенкам кюветы и собираются в раздельные сборники. Однако данное устройство в реальных условиях работает крайне неэффективно из-за турбулентностей потока жидкости в кювете. Описанное в патенте США 5536475 устройство для магнитного разделения клеток состоит из двух резервуаров и основания, на котором подвижно закреплена качалка. На качалке установлен контейнер, в который поступает смесь клеток и суперпарамагнитных частиц из первого резервуара. При этом в крайних положениях качалки частицы либо притягиваются с помощью постоянного магнита к стенке контейнера, либо освобождаются в промывную жидкость, поступающую из второго резервуара. Однако данное устройство непригодно для непрерывного магнитного разделения относительно больших объемов жидких смесей. Устройство для непрерывного магнитного разделения компонентов из смесей, описанное в патенте США 6036857, содержит по крайней мере одну разделительную камеру с множеством каналов и множеством постоянных магнитов. В ней происходит периодическое магнитное удерживание суперпарамагнитных частиц с аффинно присоединившимися к ним компонентами. Каждый цикл удерживания завершается пространственным отдалением разделительной камеры от постоянных магнитов. При этом удерживаемые компоненты поступают в камеру для регенерации частиц и освобождению связанных с ними компонентами смеси. Недостатком данного устройства является цикличность процессов удержания и освобождения компонентов, что требует сложного регулирования потоков исходной смеси, промывных растворов и разделяемых компонентов. Известно устройство, описанное в международной заявке 00/01462, представляющее собой проточную, медленно вращающуюся горизонтальную камеру, состоящую из нескольких комбинированных магнитных частей. Каждая часть состоит из катушки переменного электрического тока, охватывающей камеру, и пары постоянных магнитов, расположенных далее по ходу тока жидкости и вращающихся вместе с камерой. Вращение камеры имитирует состояние с низкой гравитацией, резко замедляя процесс седиментации частиц в разделяемой смеси. 5 Этим достигается хороший контакт аффинных парамагнитных частиц со специфически реагирующими с ними немагнитными компонентами смеси. Градиент переменного магнитного поля,создаваемый катушками переменного тока,обеспечивает поступательные и вращательные колебания суперпарамагнитных частиц, усиливая перемешивание, в то время как постоянные магниты притягивают эти частицы к стенкам камеры. Однако данное устройство имеет существенные недостатки:A) высокоэнергоемко и недостаточно эффективно (вследствие высокого потребления электроэнергии в катушках переменного тока),Б) не обеспечивает по настоящему непрерывный процесс разделения, т.к. требует периодического повторения циклов магнитного удерживания суперпарамагнитных частиц с последующим их освобождением, путем удаления постоянных магнитов и смыва частиц со стенок камеры промывной жидкостью,B) неудобно для стерилизации рабочей камеры. Изобретение решает основную задачу повышения надежности одновременного определения нескольких компонентов смеси, снижения стоимости анализа, сокращения времени на его проведение, расширения набора маркеров, а также получения возможности регистрации содержания в смеси нескольких компонентов визуально. Повышение надежности одновременного определения нескольких компонентов смеси,снижение стоимости анализа, сокращения времени на его проведение достигается, кроме того,за счет обеспечения эффективного реагирования компонентов смеси с минимальным количеством микроносителей. Еще одной задачей является обеспечение эффективного, и экономичного в эксплуатации разделения микроносителей в камере разделения, удобной для стерилизации, где процесс удерживания микроносителей на стенках разделительной камеры и удаление удерживаемых компонентов в сборник происходит действительно непрерывно. Поставленная задача решена в способе одновременного определения нескольких компонентов в смеси, заключающемся в реагировании анализируемых компонентов смеси со специфичными рецепторами, иммобилизованными на поверхности микроносителей различной формы. В результате образования специфичных комплексов изменяется подвижность микроносителей в физическом поле. На основе изменения подвижности микроносителей под воздействием поля происходит разделение на фракцию непрореагировавших, и, следовательно, не изменивших подвижности микроносителей, и фракцию или фракции с изменившейся подвижность. Так как каждый тип специфичного рецептора при 004670 6 соединен к своему маркированному микроносителю, на основе анализа лишь характеристики маркера на микроносителях с изменившейся подвижностью в физическом поле определяют прореагировавший с этим микроносителем компонент, присутствующий в анализируемой смеси. Под физическим полем в данном случае подразумевается гравитационное, электрическое или магнитное поле, а также их комбинации. Поставленная основная задача в устройстве одновременного определения нескольких компонентов в смеси, содержащем камеру реагирования анализируемых компонентов смеси со специфичными рецепторами, иммобилизованными на поверхности микроносителей, причем каждый тип специфичного рецептора присоединен к своему маркированному микроносителю, и устройство анализа решается тем, что оно дополнительно содержит камеру разделения, вход которой соединен с выходом камеры реагирования, и которая снабжена блоком создания физического поля для отделения микроносителей с непрореагировавшими и прореагировавшими рецепторами по их подвижности в физическом поле, причем камера разделения снабжена средством для подачи выделенных микроносителей и/или информации о них в устройство анализа. Микроноситель может быть изготовлен из микроскопических биологических объектов,синтетических, полусинтетических или природных веществ или их смесей с микроинкапсулированными, связанными с ядром или поверхностью микроносителя маркерами, а также из простейших, бактерий, вирусов, фагов, спор растений, бактерий и грибов, пыльцы растений, эритроцитов, микроскопических водорослей, магнетита, магхемита, железа, никеля, хрома, золота,силикагеля, цеолита, углерода, полистирола,дивинилбензола, полиакриламида, полисульфона, полиамида, полиэтиленгликоля, глюканов в- и -конформациях, в том числе аминоглюканов, полиуроновых кислот, полиакролеина, полиглутаральдегида, полиметил(гидроксиметил) акрилата, полихлорометилстирола, поливинилового спирта, поливинил -аминокислот, поливинил изотрония, полиакриловой кислоты, полилактата, полиалкилцианоакрилата или их смесей и комбинаций. Форма микроносителей,используемых в одном анализе, одинакова, а размеры не отличаются более чем на 20% и может иметь вид сферы, полусферы, конуса, многогранника, палочки или нити. Микроноситель может быть маркирован знаком или рельефом на его поверхности, различимым под микроскопом, а также веществом или смесью веществ, включенных в микроноситель или зафиксированных на поверхности микроносителя. Различительными признаками маркера могут являться характерные для данного вещества или смеси веществ спектры поглоще 7 ния, испускания, отражения, рассеивания, двойного лучепреломления, кругового дихроизма или энергии радиоактивного распада, а также их интенсивность. Маркерами могут быть органические комплексы катионов группы лантана,природные и синтетические порфирины, природные и синтетические хиноны, природные и синтетические алкалоиды, с парамагнитными метками и без, с радиоактивными метками и без, а также их смеси. Характеристики частиц с изменившейся подвижностью в физическом поле оценивают визуально невооруженным глазом, либо с применением увеличительных устройств, например микроскопа, лупы, проектора, диапроектора,монитора компьютера, или с помощью регистрирующих приборов, которыми могут быть спектрометры электромагнитного излучения в радио-, инфракрасном, видимом, ультрафиолетовом и рентгеновском диапазоне, как по отдельности, так и в комбинации. Поставленная вторая задача в способе реагирования анализируемых компонентов смеси со специфичными рецепторами, иммобилизованными на поверхности микроносителей заключающемся в соединении микроносителей и смеси в одном объеме, решается тем, что осуществляют упорядоченное движение микроносителей сквозь среду, содержащую анализируемую смесь, один, два и более раз. Дополнительно можно осуществлять встречное движение среды, содержащей анализируемую смесь. Движение микроносителей осуществляют по линейной, круговой или спиральной траектории. Физическим полем является гравитационное, электрическое или магнитное поля или их комбинация. В случае, если поле - магнитное или электрическое, движение микроносителей можно производить при взаимном перемещении среды и поля. Поставленная вторая задача в камере реагирования анализируемых компонентов смеси со специфичными рецепторами, иммобилизованными на поверхности микроносителей, выполненных магнитными, содержащей сосуд для смеси, выполненный в виде канала, и блок создания физического поля в виде хотя бы одного магнита, который выполнен с возможностью перемещения относительно указанного канала,решается тем. что магнит выполнен с возможностью продвижения по существу вдоль канала на постоянном расстоянии от него. Сосуд для смеси предпочтительно выполнен спиральным. Спиральный канал может быть образован эластичной трубкой, свернутой спиралью, перегородкой, выполненной на цилиндрической поверхности в виде спирали или на плоскости диска в виде спирали. Хотя бы два магнита могут быть расположены по обе стороны спирального канала со смещением относительно друг друга. 8 Камера реагирования дополнительно может быть снабжена средством для придания движения анализируемой смеси в направлении,противоположном движению микроносителей и снабжена дополнительными патрубками для ввода и отвода микроносителей. Третья из поставленных задач решается в камере разделения микроносителей содержащей блок создания физического поля в виде хотя бы одного постоянного магнита и рабочую камеру,подводящие и отводящие патрубки для разделяемой смеси и промывной жидкости, за счет того, что рабочая камера выполнена из двух неподвижно крепящихся с двух сторон постоянного магнита съемных стерильных цилиндрических корпусов одноразового использования,каждый из которых представляет собой цилиндрическую крышку с патрубками, имеющую канавку, в которую вставлен диск с уплотнением и возможностью вращения вокруг собственной оси при помощи привода. Привод может быть выполнен в виде фрикционного колеса, соприкасающегося с поверхностями обоих подвижных дисков, имеющих возможность вращения в противоположные стороны с одинаковой скоростью. Камера разделения неподвижно укреплена на постоянном магнитес помощью выступов и канавок, расположенных на обечайке магнита и внутренней поверхности корпусов. Магнит выполнен в виде половинки диска с двумя надстроенными частями в виде усеченных секторов в 90 половинной толщины, с ориентацией магнитного поля вдоль центральной оси диска. Подводящий и отводящий патрубки для разделяемой жидкости расположены на уровне средней линии корпуса, патрубки подвода промывной жидкости расположены в верхней части корпуса, а патрубок отвода промывной жидкости расположен чуть выше уровня средней линии корпуса. Каждый диск в сборе с цилиндрической крышкой образует замкнутый объем, разделенный перегородкой серповидной формы, сформированной на внутренней части крышки корпуса, имеющей плотный контакт по всей своей длине с поверхностью вращающегося диска. Центральная часть перегородки, имеющая форму дуги, образует карман, а периферическая прямая часть, расположенная радиально под небольшим углом к средней линии, образует наклонный канал вдоль нижней половины вращающегося диска. В нижней части образовавшегося кармана установлен дополнительный патрубок для отвода промывной жидкости с непрореагировавшими носителями, а в конце наклонного канала имеется патрубок для отвода прореагировавших носителей. На фиг. 1 представлена блок-схема заявляемого способа одновременного определения нескольких компонентов смеси. 9 На фиг. 2 представлена обобщенная блоксхема заявляемого устройства одновременного определения нескольких компонентов в смеси. На фиг. 3 представлена принципиальная схема устройства для осуществления одного из вариантов предлагаемого способа определения. На фиг. 4 приведены спектры поглощения и эмиссии красителей и маркеров микроносителей в варианте предлагаемого способа определения, использованном в установке по фиг. 3. На фиг. 5 приведен пример реализации заявляемой камеры реагирования, где канал образован эластичной трубкой, свернутой спиралью. На фиг.6 представлен разрез по А-А устройства на фиг. 5 На фиг.7 изображен вариант камеры реагирования, где канал образован перегородкой,выполненной на цилиндрической поверхности в виде спирали, на фиг. 8 представлен разрез по А-А устройства на фиг. 7, а на фиг. 9 изображены его составные детали. На фиг. 10 изображен вариант камеры реагирования, где канал образован перегородкой,выполненной на плоскости диска в виде спирали, а на фиг. 11 - разрез по А-А устройства по фиг. 10. Фиг. 12 иллюстрирует реализацию заявляемого способа реагирования в камере реагирования на фиг. 10-11. Отдельно показаны: а) схематичное изображение введения магнитных микроносителей в камеру; в) условная траектория упорядоченного движения магнитных микроносителей по спиральному каналу; с) схематичное изображение отбора микроносителей из камеры. На фиг. 13 и фиг. 14 представлен вариант камеры реагирования, где канал образован перегородкой, выполненной на плоскости диска в виде спирали и осуществляется встречное движение среды и поля. На фиг. 13 представлен поперечный разрез по А-А, на фиг. 14 а представлен разрез по С-С указанной камеры в плоскости движения среды и на фиг. 14b - разрез по В-В в плоскости подачи и отбора магнитных микроносителей, а на фиг. 15 представлена развертка спирального канала с условной траекторией упорядоченного движения магнитных микроносителей и среды, несущей анализируемую смесь, в варианте камеры реагирования на фиг. 13 и 14. На фиг. 16 показан разрез заявляемой камеры разделения по А-А, на фиг. 17 -разрез поD-D, на фиг. 18 - разрез по С-С, на фиг. 19 - разрез по В-В. Пооперационное изложение способа определения приведено со ссылкой на фиг. 1 и 2. Прежде всего подготавливают микроносители. На этом этапе заранее изготовленные микроносители одного типа (например, положительно или отрицательно заряженные, магнито 004670 10 управляемые или нет) с разбросом параметров не более 20% разделяют на порции, количество которых равно предполагаемому количеству компонентов, подлежащих разделению в смеси. На поверхности микроносителей каждой из полученных порций наносят заранее определенный маркер и иммобилизуют специфичный рецептор. Затем от каждой из указанных порций отбирают аликвоту, содержащую от 1 до 1000 микроносителей, оптимально 3-5 микроносителей. Смешивают указанные аликвоты микроносителей каждого вида. Далее производят реагирование анализируемых компонентов смеси с подготовленными микроносителями. Реагирование осуществляют в камере 1 реагирования (см. фиг. 2). В самом простом случае реагирование осуществляют, соединяя в одном объеме (в блоке реагирования 2) среду, содержащую анализируемую смесь, и подготовленные микроносители. В более предпочтительных случаях дополнительно прикладывают физическое поле посредством блока 3 создания физического поля для оптимизации процесса реагирования. Возможно придание дополнительного движения анализируемой смеси благодаря соответствующему средству 4. Наилучшим образом реагирование можно осуществлять посредством заявляемого способа,отраженного схематично на фиг. 12. При этом на подготовленные микроносители воздействуют физическим полем так, что они упорядоченно продвигаются через канал, заполненный указанной средой. Для удлинения пути микроносителей канал может быть линейным, спиральным или круговым, и продвигать микроносители через него можно несколько раз. Дополнительно может быть придано движение указанной среде. Более подробно способ реагирования будет раскрыт при описании соответствующих устройств. При реагировании компоненты смеси соединяются с указанными специфичными рецепторами, иммобилизованными на поверхности соответственно маркированных микроносителей. Следующим этапом является разделение прореагировавших и непрореагировавших микроносителей. Данный этап производят в камере 5 разделения (фиг. 2). Для этого всю массу микроносителей приводят в движение путем воздействия на нее физическим полем от блока 6: магнитным, электрическим или гравитационным, или комбинацией этих полей. Благодаря присоединившимся при реагировании компонентам, изменяются габариты и/или заряд, и/или магнитная восприимчивость 11 микроносителей, что приводит к изменению их подвижности в физическом поле. При движении в физическом поле в блоке 7 отделения микроносители разделяются на две группы: прореагировавших и непрореагировавших. В зависимости от вида поля прореагировавшие микроносители будут либо опережать,либо отставать от непрореагировавших. Отбирают необходимую группу микроносителей. Через средство 8 подачи отобранные носители и/или информацию о них подают в устройство 9 анализа. Идентифицируют маркеры, присутствующие в отобранной группе микроносителей. Идентификацию осуществляют в зависимости от вида маркеров либо визуально (приборами 10), либо инструментально (приборами 11). По идентифицированным маркерам судят о том, какие компоненты присутствовали в смеси (если анализируют прореагировавшие микроносители), или о том, какие компоненты в смеси отсутствовали (если анализируют непрореагировавшие микроносители. Обработку и хранение полученных данных осуществляют в блоке 12 обработки, который может быть компьютерным. Осуществление способа можно проиллюстрировать следующими неограничивающими примерами. Пример 1. На фиг. 3 представлена принципиальная схема заявляемого устройства для осуществления одного из вариантов предлагаемого способа. Источник ультрафиолетового излучения 13,оптические фильтры 14 и устройство 9 анализа приемник флуоресцентного излучения установлены на оптической оси вместе с камерой 5 разделения в виде капилляра устройства для капиллярного электрофореза (на схеме не показано). На микроносители в виде сфер из хитина размером 2 мк путем инкапсулирования наносили активные флуоресцентные красители:33258, 33276, 33285, 33514 и 33258, спектры поглощения и эмиссии которых представлены на фиг. 4. К каждому типу полученных маркированных микроносителей путем реакции с карбодиимидом присоединяли моноклональные антитела к следующим белкам сыворотки крови человека: альбумину, трансферрину, фибриногену, церуллоплазмину и 2-микроглобулину. Полученные комплексы предварительно фракционировали в электрическом поле в аппарате для капиллярного электрофореза при напряженности электрического поля 30 В/см в 0,1 М трисглициновом буфере рН 8,3. Фракции с одинаковой подвижностью объединяли в тест-систему с таким расчетом, чтобы обеспечить равные пропорции каждого микроносителя в смеси. Аликвоты тест-системы из расчета по 5 мкг сфер добавляли к образцам сыворотки крови объемом 0,1 мл. После реагирования при инкубировании в термостате при 30 С и перемешивании в от 004670 12 дельной пробирке (не показана) в течение 30 мин пробы фракционировали в электрическом поле в камере разделения 5 - капилляре аппарата для капиллярного электрофореза - при напряженности электрического поля 30 В/см в 0,1 М трис-глициновом буфере рН 8,3. При этом наблюдалось разделение микроносителей на две отчетливо различимые фракции: с неизменившейся подвижностью (на фиг. 3 обозначенных как зона А) и "хвост" В микроносителей с уменьшившейся подвижностью. Эти микроносители освещали ультрафиолетовым излучением от источника 13 через оптические фильтры 14. Устройством 9 анализа в виде приемника флуоресцентного излучения регистрировали спектры поглощения и эмиссии маркеров микроносителей с изменившейся подвижностью. С помощью компьютеризированной системы 15 по указанным спектрам установили присутствие альбумина, трансферрина, фибриногена, церуллоплазмина и 2-микроглобулина в анализированных образцах. Пример 2. На микроносители в виде игольчатых кристаллов размером 3 х 0,2 мк синтетических цеолитов марок Н-6, К-4, М-8, и КО-4 наносили тонким слоем дибутирилхитин с добавленными в него фрагментами пыльцы следующих злаковых растений: ржи, пшеницы, овса и мятлика,различимых по характерной форме и поляризации видимого света. Предварительно каждый тип маркированного цеолита подвергали фракционированию в электрическом поле в аппарате для капиллярного электрофореза при напряженности электрического поля 30 В/см в 0,1 М трисглициновом буфере рН 8,3. Фракции с одинаковой подвижностью объединяли в тест-систему с таким расчетом, чтобы обеспечить равные пропорции каждого цеолита в смеси. Анализируемую смесь катионов K, Na, Сu и Со виде 0,1 мкМ растворов в количестве 0,2 мл добавляли к тест-системе, и повторно проводили разделение в аппарате для капиллярного электрофореза при напряженности электрического поля 30 B/см в 0,1 М трис-глициновом буфере рН 8,3. Фракции микроносителей с уменьшенной подвижностью в электрическом поле рассматривали в поляризованном свете под микроскопом. На основании визуальной оценки микроскопического изображения делали вывод о присутствии отдельных катионов в анализируемой смеси. Пример 3. Суспензия бактерий Magnetospirilla gryphiswaldense с размерами 42 х 5 нм смешивали с 6% водным раствором поливинилового спирта и добавляли 1% водный раствор глутаральдегида при интенсивном перемешивании. После отмывки непрореагировавших компонентов и водорастворимых продуктов реакции к полученным частицам химически присоединяли активные флуоресцентные красители 33258, 13 33276, 33285, 33514 и 33258, спектры поглощения и эмиссии которых представлены на фиг. 2. К каждому типу образовавшихся маркированных магнитозависимых микроносителей присоединяли путем тозилирования молекулы авидина. Биотинилированные моноклональные антитела к белкам сыворотки крови человека (альбумину, трансферрину, фибриногену, церуллоплазмину и 2-микроглобулину) присоединяли путем инкубации каждого типа антител с маркированным определенным красителем микроносителями. Полученные комплексы предварительно фракционировали в устройстве для определения магнитофоретической подвижности клеток или частиц CTV (cell tracking vеlосimеtry- "измерение скорости по следу клетки"), в котором используется строго контролируемый градиент магнитного поля, имеются устройство микроскопического изображения и компьютерная программа для определения магнитофоретической подвижности значительного числа частиц (200) и механизм выделения их в отдельные фракции. Фракции с одинаковой подвижностью объединяли в тест-систему с таким расчетом, чтобы обеспечить равные пропорции каждого типа микроносителей в смеси. Аликвоты тест-системы из расчета по 5 мкг сфер добавляли к образцам сыворотки крови объемом 0,1 мл и после перемешивания и инкубирования в течение 30 мин пробы повторно разделяли в устройстве CTV. На основе спектров поглощения и эмиссии микроносителей с изменившейся подвижностью было установлено присутствие альбумина, трансферрина, фибриногена, церуллоплазмина и 2-микроглобулина в анализированных образцах. Пример 4. Сферы из полистирола, размером 51 мк окрашивали путем инкубации навесок по 10 мг в 0,1% бензольных растворах следующих красителей: активный ярко-красный 5 СХ, активный ярко-желтый 53, активный оранжевый 2 Ж, активный ярко-голубой К. Присоединение антител к группоспецифическим антигенам и резусфактору человеческой крови осуществляли на основе неспецифической сорбции в натрийфосфатном буферном растворе (НФБ) рН 7,4. Сферы каждой группы после присоединения антител предварительно фракционировали декантацией в течение 30 мин. Тест-система формировалась из фракций с одинаковой скоростью оседания в гравитационном поле. Тени эритроцитов из анализируемых образцов крови объемом по 0,2 мл получали при разбавлении образцов в отношении 1:9 дистиллированной водой и центрифугировании при 3000g в течение 15 мин. Аликвоты тест-системы из расчета по 5 мкг сфер добавляли к осадкам теней эритроцитов, перемешивали и наносили на поверхность столба НФБ высотой 5 см в стеклянных пробирках. Через 15 мин наблюдали расслоение сфер 14 на две фракции. Оседающая с большей скоростью фракция содержала сферы, прореагировавшие с эритроцитами, а по цвету этой фракции, определенному визуально, делали вывод о принадлежности эритроцитов к определенной группе крови и резус-фактору. Пример 5. Условия эксперимента как в примере 4, за исключением того, что для проведения реагирования теней эритроцитов с микроносителями брали по 1 мкг окрашенных сфер из полистирола, а реагирование осуществляли путем наслаивания смеси сфер на столб жидкости, содержащей взвесь теней эритроцитов, высотой 10 см в стеклянной трубке диаметром 0,2 мм, и двукратным прохождением сферами всего столба под воздействием гравитационного поля. Собранные после реагирования микроносители разделяли путем осаждения в гравитационном поле в столбе физиологического раствора высотой 5 см и диаметром 0,2 мм. При этом наблюдали четкое разделение прореагировавших и непрореагировавших микроносителей на основе чего делали вывод о принадлежности эритроцитов к определенной группе крови и резус-фактору. Пример 6. Споры гриба Asperigillus niger покрывали магнетитом в слое полистирола путем эмульсионной полимеризации. Для этого к 2 г сухих спор добавляли 4 мл смеси стирола, 40% суспензии магнетита в стироле, метакриловой кислоты и дивинилбензола в соотношении 3:2:0,3,1 мл и тщательно перемешивали. Смесь добавляли к 50 мл 0,1% водного раствора додецилсульфата натрия и подвергали обработке ультразвуком при 50% интенсивности в течение 5 мин. К полученной эмульсии добавляли 250 мг персульфата натрия и инкубировали 3 ч при температуре 60 С при постоянном перемешивании. Затем суспензию фильтровали через плотную хлопчатобумажную ткань и отмывали от остатков непрореагировавших мономеров путем мембранной фильтрации на полых волокнах из полисульфона с пористостью 500 кД. К аликвотам по 0,1 мг полученных магнитозависимых микроносителей добавляли по отдельности в концентрации 2 мкг/мл флуоресцентные красители:33258, 33276, 33285, 33514 и 33258,спектры поглощения и эмиссии которых представлены на фиг. 4. После инкубации со спиртовыми растворами флуоресцентных красителей микроносители отмывали от избытка красителя путем промывки водой с использованием магнитного удерживания. Промаркированые микроносители далее использовали в определении белков сыворотки крови человека: альбумина,трансферрина, фибриногена, церуллоплазмина и 2-микроглобулина, как это описано в примере 3. Пример 7. Условия эксперимента те же,что и в примере 6, за исключением того что вместо спор Asperigillus niger использовали 15 культуру молочнокислых бактерий Streptococcus acidophylus. Реализация заявляемых способа и устройства реагирования раскрыта в следующих примерах. Простейший вариант заявляемой камеры 1 реагирования, изображенный на фиг. 5 и 6, состоит из эластичной трубки 16, навитой в виде спирали вокруг полого цилиндра 17. Внутри цилиндра 17 установлен пластинчатый постоянный магнит 18, а снаружи цилиндра 17, вплотную прилегая к виткам спирали, установлены два постоянных магнита 19 с ориентацией градиента магнитного поля перпендикулярно ориентации поля внутреннего магнита 18. Вариант камеры реагирования, изображенный на фиг. 7, 8 и 9, состоит из пробирки 20,держателя пробирки 21, вкладыша 22 со спиральной перегородкой 23 и системы внутреннего 18 и наружных 19 магнитов с ориентацией градиента магнитного поля перпендикулярно ориентации поля внутреннего магнита 18. На фиг. 9 изображены упомянутые составные детали данного варианта заявляемой камеры реагирования. Вариант устройства, изображенный на фиг. 10 и 11, состоит из корпуса 24 со спиральной перегородкой 25, образующей канал 26, с крышкой 27, имеющей входное 28 и выходное 29 отверстия с заглушками 30 и магнитной системы. Магнитная система в свою очередь состоит из радиально расположенных постоянных магнитов 31, установленных по обе стороны корпуса 24 со смещением относительно друг друга. Вариант реализации способа в устройстве на фиг. 10 и 11 представлен на фиг. 12. При заполнении канала 26 средой 32 с анализируемой смесью заглушки 30 отверстий удаляют. Магнитные микроносители 33 вносят в виде концентрированной узкой зоны в области входного отверстия 28, после чего отверстия 28 и 29 закрывают заглушками 30. При вращении магнитов 31 вокруг оси с определенной скоростью,микроносители 33, увлекаемые магнитами 31,испытывают сопротивление движению за счет вязкости среды 32, что приводит к их периодическому отрыву и переходу под влияние смещенного магнита 31 на противоположной стороне, чем обеспечивается синусоидальная траектория 34 их движения в этой среде. При этом достигается максимально эффективное контактирование микроносителей с анализируемыми компонентами во всем объеме среды. При этом магниты 31 расположены по обе стороны спирального канала 26 со смещением относительно друг друга. Камера реагирования 1 с постоянно протекающей анализируемой смесью изображена на фиг. 13 и 14. Камера состоит из корпуса 24,имеющего внутри канал 26 для среды 32, содержащей анализируемую смесь, выполненный 16 в виде плоской спирали и снабженный входным 28 и выходным 29 отверстиями, при этом входное отверстие 28 расположено на периферии камеры 1 реагирования и соединено со средством для придания движения среде 32, например с насосом (не показан), подающим среду 32 в канал 26, а выходное отверстие 29 - в центре и соединено с емкостью (не показана) для сбора среды. К начальной части канала 26, на некотором расстоянии от входного отверстия 28, примыкает отводящий канал 35 меньшего сечения для отвода суспензии, содержащей парамагнитные микроносители 33. К конечной части канала 26, на некотором расстоянии от выходного отверстия 29, также примыкает канал 36 такого же сечения для подвода суспензии содержащей прореагировавшие и непрореагировавшие парамагнитные микроносители 33. При этом отводящий 35 и подводящий 36 каналы расположены под каналом 26 в параллельной ему плоскости и имеют специфическую ориентацию фрагментов спиралей, что обеспечивает, при вращении магнитов 31, необходимое направление движения суспензии, содержащей парамагнитные микроносители 33. Парамагнитные микроносители 33 постоянно подаются к подводящему каналу 36 с помощью насоса (не показан) и далее, под действием градиента магнитного поля вращающихся магнитов 31, вводятся в канал 26 и перемещаются против потока анализируемой смеси 32. После прохождения всего канала 26 микроносители 33 постоянно удаляются с помощью отводящего канала 35 для суспензии, также под действием градиента магнитного поля вращающихся магнитов 31. При этом сфера действия нижних магнитов распространяется ближе к центру спирального канала 26, что обеспечивает на последних витках спирали преимущественное движение парамагнитных микроносителей 33 по нижней стенке канала 26, к которой непосредственно примыкает вход отводящего канала 35 для суспензии. Эффективность заявляемого способа реагирования (см. фиг. 12 а-с) в одной из реализаций заявляемого устройства иллюстрируется следующими неограничивающими примерами. Пример 8. Спиральный канал 26 устройства, изображенного на фиг. 10-11, заполнили 10 мл стандартного водного раствора НgСl концентрации 10-6 г/л. Затем через входное отверстие нанесли 10 мкл 1% суспензии микроносителей 33 из магнетита (фиг. 12 а), стабилизированного хитозаном. На входное 28 и выходное 29 отверстия установили заглушки 30 и привели во вращение систему магнитов 31 со скоростью 2 мин-1. Через 10 мин вращения, когда микроносители 33 магнетита собрались у выходного 29 отверстия,вращение остановили. После снятия заглушек 30 и удаления магнитов 31 микроносители тщательно собрали пипеткой в объеме 50 мкл (фиг. 17 12 с). После озоления пробы провели количественный анализ содержания ртути методом атомно-адсорбционной спектрометрии на приборе Varian AAS. В пробе определили 8,9210-9 г ртути. Параллельно пробу стандартного водного раствора HgCl концентрации 10-6 г/л объемом 10 мл упарили досуха в течении 1 ч в сушильном шкафу при 120 С и также проанализировали на приборе Varian AAS. В пробе определили 8,6610-9 г ртути. Пример 9. Условия эксперимента как в предыдущем примере, за исключением того, что концентрация раствора HgCl2 была 10-7 г/л. При реагировании с ионами ртути предлагаемым способом в пробе было определено 0,9110-9 г ртути, а при контроле упариванием - 0,9610-9 г ртути. Как видно из этих примеров, реагирование данным способом, осуществляемое в одной из реализаций заявляемого устройства, позволяет извлечь из смеси необходимый компонент практически полностью. Этап разделения прореагировавших и непрореагировавших микроносителей может быть реализован в заявляемой камере разделения. Заявляемая камера 5 разделения представлена на фиг. 16, 17, 18 и 19 и содержит постоянный магнит, выполненный в виде половинки 37 диска с двумя надстроенными частями в виде усеченных секторов 38 и 39 в 90 половинной толщины, с ориентацией магнитного поля вдоль центральной оси диска 37 и два идентичные корпуса 40, сочлененные с обечайкой 41 магнита с помощью выступов и канавок 42, расположенных на обечайке 41 и внутренней поверхности корпусов 40. Каждый корпус 40 представляет собой цилиндрическую крышку 43, имеющую канавку 44, в которую вставлен диск 45 с уплотнением и возможностью вращения вокруг собственной оси. Привод вращения дисков 45 выполнен в виде фрикционного колеса 46, соприкасающегося с поверхностями подвижных дисков 45. Колесо 46 соединено с электродвигателем (на чертеже не указан). Подводящий 47 и отводящий 48 патрубки для разделяемой смеси расположены на уровне средней линии корпуса 40, а патрубки подвода 49 и 50 промывной жидкости расположены в верхней части корпуса 40. Патрубок 51 отвода промывной жидкости расположен чуть выше уровня средней линии корпуса 40. При вращении колеса 46 диски 45 вращаются в противоположные стороны с одинаковой скоростью. Вращающийся диск 45 в сборе с цилиндрической крышкой 43 образует замкнутый объем, разделенный перегородкой 52 серповидной формы, сформированной на внутренней части крышки 43 корпуса 40. По всей своей длине перегородка 52 имеет плотный контакт с по 004670 18 верхностью вращающегося диска 45. Центральная часть перегородки 52, имеющая форму дуги,образует карман 53, а периферическая прямая часть, расположенная радиально под небольшим углом к средней линии, образует наклонный канал 54. В нижней части образовавшегося кармана 53 имеется патрубок 55 для отвода промывной жидкости с остатками несорбировавшихся компонентов разделяемой смеси, а в конце указанного наклонного канала 54 - патрубок 51 для отвода магнитозависимых микроносителей с сорбировавшимися на них компонентами. Разделяемая смесь протекает вдоль нижней половины вращающегося диска 45, а промывная жидкость подается двумя потоками через патрубки 49 и 50 на верхнюю половину вращающегося диска 45. Поток жидкости из патрубка 49 удаляет остатки несорбировавшихся компонентов разделяемой смеси в карман 53 и патрубок 55. При протекании разделяемой жидкости через рабочие камеры магнитозависимые микроносители притягиваются под воздействием градиента постоянного магнитного поля к внутренней поверхности вращающихся дисков 45 и удаляются из потока разделяемой среды. Последняя, освобожденная от микроносителей, через отводящий патрубок 48 собирается в сборник (на чертеже не показан). Вследствие вращения диска 45 микроносители достигают положения вне действия градиента постоянного магнитного поля и удерживаются на поверхности диска 45 вне потока разделяемой среды лишь за счет сил адгезии. Под воздействием потока промывной жидкости, поступающей через патрубок 50, слабоудерживаемые микроносители смываются на наклонную часть серповидной перегородки 52 и удаляются из камеры разделения. Объем заявляемого изобретения не ограничивается приведенными примерами. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 1. Способ одновременного определения нескольких компонентов в смеси, заключающийся в осуществления реагирования анализируемых веществ смеси с указанными специфичными рецепторами, иммобилизованными на поверхности микроносителей, причем каждый тип специфичного рецептора присоединен к своему маркированному микроносителю, а после завершения реагирования производят разделение микроносителей под воздействием физического поля, отличающийся тем, что разделение микроносителей с прореагировавшими и непрореагировавшими рецепторами производят по их подвижности, а наличие или отсутствие анализируемых веществ в смеси определяют путем идентификации маркеров разделенных микроносителей. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что физическим полем является гравитационное, 19 электрическое и магнитное поля или их комбинация. 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что микроноситель изготавливают из микроскопических биологических объектов, синтетических,полусинтетических или природных веществ или их смесей с микроинкапсулированными, связанными с ядром или поверхностью микроносителя маркерами. 4. Способ по п.3, отличающийся тем, что микроноситель изготавливают из простейших,бактерий, вирусов, фагов, спор растений, бактерий и грибов, пыльцы растений, эритроцитов,микроскопических водорослей, магнетита, магхемита, железа, никеля, хрома, золота, силикагеля, цеолита, углерода, полистирола, дивинилбензола, полиакриламида, полисульфона, полиамида, полиэтиленгликоля, глюканов в - и конформациях, в том числе аминоглюканов,полиуроновых кислот, полиакролеина, полиглутаральдегида, полиметил(гидроксиметил)акрилата, полихлорометилстирола, поливинилового спирта, поливиниламинокислот, поливинилизотрония, полиакриловой кислоты, полилактата, полиалкилцианоакрилата или их смесей и комбинаций. 5. Способ по п.3, отличающийся тем, что форма микроносителей, используемых в одном анализе, одинакова, а размеры не отличаются более чем на 20%. 6. Способ по п.3, отличающийся тем, что форма микроносителя имеет вид сферы, полусферы, конуса, многогранника, палочки или нити. 7. Способ по п.3, отличающийся тем, что микроноситель маркируют знаком или рельефом на его поверхности, различимым под микроскопом. 8. Способ по п.3, отличающийся тем, что микроноситель маркируют веществом или смесью веществ, включенных в микроноситель или зафиксированных на поверхности микроносителя. 9. Способ по п.8, отличающийся тем, что в качестве различительных признаков маркера используют характерные для данного вещества или смеси веществ спектры поглощения, испускания, отражения, рассеивания, двойного лучепреломления, кругового дихроизма или энергии радиоактивного распада, а также их интенсивность. 10. Способ по п.8, отличающийся тем, что маркерами являются органические комплексы катионов группы лантана, природные и синтетические порфирины, природные и синтетические хиноны, природные и синтетические алкалоиды, с парамагнитными метками и без, с радиоактивными метками и без, а также их смеси. 11. Способ по п.1, отличающийся тем, что характеристики частиц с изменившейся подвижностью в физическом поле оценивают визу 004670 20 ально или с помощью регистрирующих приборов. 12. Способ по п.11, отличающийся тем, что регистрирующими приборами являются спектрометры электромагнитного излучения в радио-, инфракрасном, видимом, ультрафиолетовом и рентгеновском диапазоне, как по отдельности, так и в комбинации. 13. Способ по п.11, отличающийся тем, что визуальную оценку производят невооруженным глазом или с помощью увеличительных устройств. 14. Способ по п.13, отличающийся тем, что увеличительными устройствами являются микроскоп, лупа, проектор, диапроектор монитор компьютера. 15. Способ осуществления реагирования анализируемых веществ смеси со специфичными рецепторами, иммобилизованными на поверхности микроносителей, заключающийся в соединении микроносителей и смеси в одном объеме, отличающийся тем, что осуществляют упорядоченное движение микроносителей сквозь среду, содержащую анализируемую смесь. 16. Способ по п.15, отличающийся тем, что дополнительно осуществляют встречное движение среды, содержащей анализируемую смесь. 17. Способ по п.15 или 16, отличающийся тем, что движение микроносителей осуществляют по линейной, круговой или спиральной траектории. 18. Способ по пп.15-17, отличающийся тем, что движение микроносителей осуществляют под действием физического поля. 19. Способ по п.18, отличающийся тем, что физическим полем является гравитационное,электрическое или магнитное поле или их комбинация. 20. Способ по п.19, отличающийся тем, что физическое поле является магнитным или электрическим, а движение микроносителей производят при взаимном перемещении среды и поля. 21. Способ по п.20, отличающийся тем, что микроносители перемещают сквозь весь объем анализируемой среды два и более раз. 22. Устройство для одновременного определения нескольких компонентов в смеси, содержащее камеру реагирования анализируемых веществ смеси со специфичными рецепторами,иммобилизованными на поверхности микроносителей, причем каждый тип специфичного рецептора присоединен к своему маркированному микроносителю, камеру разделения, вход которой соединен с выходом камеры реагирования и которая снабжена блоком создания физического поля, и устройство анализа, отличающееся тем,что камера разделения выполнена с возможностью разделения микроносителей с непрореагировавшими и прореагировавшими рецепторами по их подвижности в физическом поле, и снабжена средством для подачи выделенных микро 21 носителей и/или информации о них в устройство анализа. 23. Камера реагирования анализируемых компонентов смеси со специфичными рецепторами, иммобилизованными на поверхности микроносителей, выполненных парамагнитными, содержащая сосуд для смеси, выполненный в виде канала, и блок создания физического поля в виде хотя бы одного магнита, который выполнен с возможностью перемещения относительно указанного канала, отличающаяся тем,что магнит выполнен с возможностью продвижения, по существу, вдоль канала на постоянном расстоянии от него. 24. Камера по п.23, отличающаяся тем, что канал выполнен спиральным. 25. Камера по п.23, отличающаяся тем, что канал образован эластичной трубкой, свернутой спиралью. 26. Камера по п.23, отличающаяся тем, что канал образован перегородкой, выполненной на цилиндрической поверхности в виде спирали. 27. Камера по п.23, отличающаяся тем, что канал образован перегородкой, выполненной на плоскости диска в виде спирали. 28. Камера реагирования по п.23, отличающаяся тем, что хотя бы два магнита расположены по обе стороны спирального канала со смещением относительно друг друга. 29. Камера по любому из пп.23-28, отличающаяся тем, что она дополнительно снабжена средством для придания движения анализируемой смеси в направлении, противоположном движению микроносителей, а также патрубками для подачи и отбора микроносителей. 30. Камера разделения микроносителей,содержащая блок создания физического поля в виде постоянного магнита и рабочую камеру,подводящие и отводящие патрубки для разделяемой смеси и промывной жидкости, отличающаяся тем, что рабочая камера выполнена из двух неподвижно крепящихся с двух сторон постоянного магнита съемных стерильных цилиндрических корпусов одноразового использования, каждый из которых представляет собой цилиндрическую крышку с патрубками, имеющую канавку, в которую вставлен диск с уплотнением и возможностью вращения вокруг собственной оси при помощи привода. 22 31. Камера по п.30, отличающаяся тем, что цилиндрические корпуса закреплены на постоянном магните с помощью выступов и канавок,расположенных на обечайке магнита и внутренней поверхности корпусов. 32. Камера по п.31, отличающаяся тем, что магнит выполнен в виде половинки диска с двумя надстроенными частями в виде усеченных секторов в 90 половинной толщины, с ориентацией магнитного поля вдоль центральной оси диска. 33. Камера по п.30, отличающаяся тем, что привод вращения дисков выполнен в виде фрикционного колеса, соприкасающегося с поверхностями обоих подвижных дисков. 34. Камера по п.33, отличающаяся тем, что диски выполнены с возможностью вращения в противоположные стороны с одинаковой скоростью. 35. Камера по п.30, отличающаяся тем, что подводящий и отводящий патрубки для разделяемой жидкости расположены на уровне средней линии корпуса, а патрубки подвода промывной жидкости расположены в верхней части корпуса. 36. Камера по п.30, отличающаяся тем, что патрубок отвода промывной жидкости расположен чуть выше уровня средней линии корпуса. 37. Камера по п.30, отличающаяся тем, что диск в сборе с цилиндрической крышкой образует замкнутый объем, разделенный перегородкой серповидной формы, сформированной на внутренней части крышки корпуса. 38. Камера по п.37, отличающаяся тем, что перегородка имеет плотный контакт по всей своей длине с поверхностью вращающегося диска. 39. Камера по п.37, отличающаяся тем, что центральная часть перегородки, имеющая форму дуги, образует карман, а периферическая прямая часть, расположенная радиально под небольшим углом к средней линии, образует наклонный канал вдоль нижней половины вращающегося диска. 40. Камера по п.39, отличающаяся тем, что в нижней части образовавшегося кармана установлен дополнительный патрубок для отвода промывной жидкости с микроносителями. 41. Камера по п.40, отличающаяся тем, что в конце наклонного канала имеется патрубок для отвода прореагировавших микроносителей.

МПК / Метки

МПК: G01N 33/553

Метки: одновременного, компонентов, устройство, определения, нескольких, смеси, способ

Код ссылки

<a href="https://eas.patents.su/14-4670-sposob-i-ustrojjstvo-odnovremennogo-opredeleniya-neskolkih-komponentov-smesi.html" rel="bookmark" title="База патентов Евразийского Союза">Способ и устройство одновременного определения нескольких компонентов смеси</a>

Предыдущий патент: Определение pvt свойств углеводородной пластовой жидкости

Следующий патент: Голографический лазерный сканер модульной конструкции

Случайный патент: Автобетоносмеситель с вращательно-уплотненным загрузочным/разгрузочным отверстием смесительного барабана