Способ активации полисахаридов, получаемые согласно этому способу полисахариды и их применение

Формула / Реферат

1. Способ активации полисахаридов, при котором исходный полисахаридный материал вводят в контакт с жидким аммиаком при повышенном по сравнению с атмосферным исходном давлении и при температуре, по меньшей мере, примерно 25°С, при этом количество жидкого аммиака является достаточным, по крайней мере, для смачивания поверхности исходного полисахаридного материала, и затем декомпрессируют, отличающийся тем, что декомпрессию осуществляют взрывообразным снижением давления за счет увеличения объема, в котором находится система полисахарид/жидкий аммиак, при этом давление снижают, по меньшей мере, на 5 бар.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что взрывообразное увеличение объема осуществляют в течение времени менее чем 1 с.

3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что исходный полисахаридный материал вводят в контакт с жидким аммиаком в устройстве под давлением и систему полисахарид/жидкий аммиак декомпрессируют путем переведения во взрывную камеру с объемом, большим по сравнению с устройством под давлением.

4. Способ по любому из пп. 1-2, отличающийся тем, что исходное давление устанавливают примерно от 5 до 46 бар, предпочтительно примерно от 25 до 30 бар.

5. Способ по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что температуру в устройстве под давлением перед взрывообразным понижением исходного давления устанавливают примерно от 25 до 85°С, предпочтительно примерно от 55 до 65°С.

6. Способ по любому из пп.1-5, отличающийся тем, что исходное давление взрывообразно снижают, по меньшей мере, примерно на 10 бар, предпочтительно примерно на 30 бар.

7. Способ по любому из пп.1-6, отличающийся тем, что на 1 мас. ч. полисахарида используют, по меньшей мере, 1 мас. ч., предпочтительно примерно 5-10 мас. ч. жидкого аммиака.

8. Способ по любому из пп.1-7, отличающийся тем, что испарившийся путем взрывообразного увеличения объема аммиак конденсируют до жидкого аммиака и рециркулируют.

9. Способ по любому из пп.3-8, отличающийся тем, что перед введением системы полисахарид/жидкий аммиак во взрывной камере поддерживают вакуум.

10. Способ по любому из пп.1-9, отличающийся тем, что используют полисахарид, имеющий полигексозный скелет.

11. Способ по п.10, отличающийся тем, что в качестве полисахарида используют целлюлозу.

12. Способ по п.11, отличающийся тем, что в качестве целлюлозы используют компактную хемоцеллюлозу с плотностью примерно от 0,6 до 0,8 г/см3.

13. Способ по п.10, отличающийся тем, что в качестве полисахарида используют галактоманнан.

14. Способ по п.13, отличающийся тем, что в качестве галактоманнана используют гуаровую камедь.

15. Способ по п.10, отличающийся тем, что в качестве полисахарида используют крахмал.

16. Способ по п.10, отличающийся тем, что в качестве полисахарида используют хитин.

17. Способ по любому из пп.1-16, отличающийся тем, что исходный полисахаридный материал содержит воду в количестве менее чем 12 мас.%, предпочтительно менее чем 9 мас.%.

18. Способ по любому из пп.1-17, отличающийся тем, что исходный полисахаридный материал содержит менее чем 18 мас.% примесей.

19. Способ по любому из пп.1-18, отличающийся тем, что исходный полисахаридный материал не содержит протеинов.

20. Способ по любому из пп.1-19, отличающийся тем, что для удаления остаточного аммиака конечный продукт вакуумируют и/или нагревают.

21. Полисахарид в форме кристаллической целлюлозы, отличающийся тем, что он имеет рентгеновский дифракционный спектр с максимумами при следующих углах отклонения 2q и со следующими интенсивностями:

максимум 11,25 + 1 с относительной интенсивностью примерно 15-25;

максимум 17 + 1 c относительной интенсивностью примерно 25-40;

максимум 20,5 + 1 с относительной интенсивностью 100 (относительная величина).

22. Целлюлоза по п.21, отличающаяся тем, что величина ограниченной степени полимеризации составляет примерно от 50 до 200, предпочтительно примерно от 100 до 160.

23. Целлюлоза по п.21 или 22, отличающаяся тем, что она находится в виде пушка с плотностью менее чем 0,2 г/см3, предпочтительно менее чем 0,1 г/см3.

24. Целлюлоза по п.23, отличающаяся тем, что пушок содержит менее чем 0,5 мас.% аммиака.

25. Применение целлюлозы по любому из пп.21-24 для получения производных целлюлозы, в особенности, путем ацилирования, алкилирования, силилирования, ксантогенирования или карбамоилирования.

26. Применение целлюлозы по любому из пп.21-24 для получения раствора для мокрого прядения.

Текст

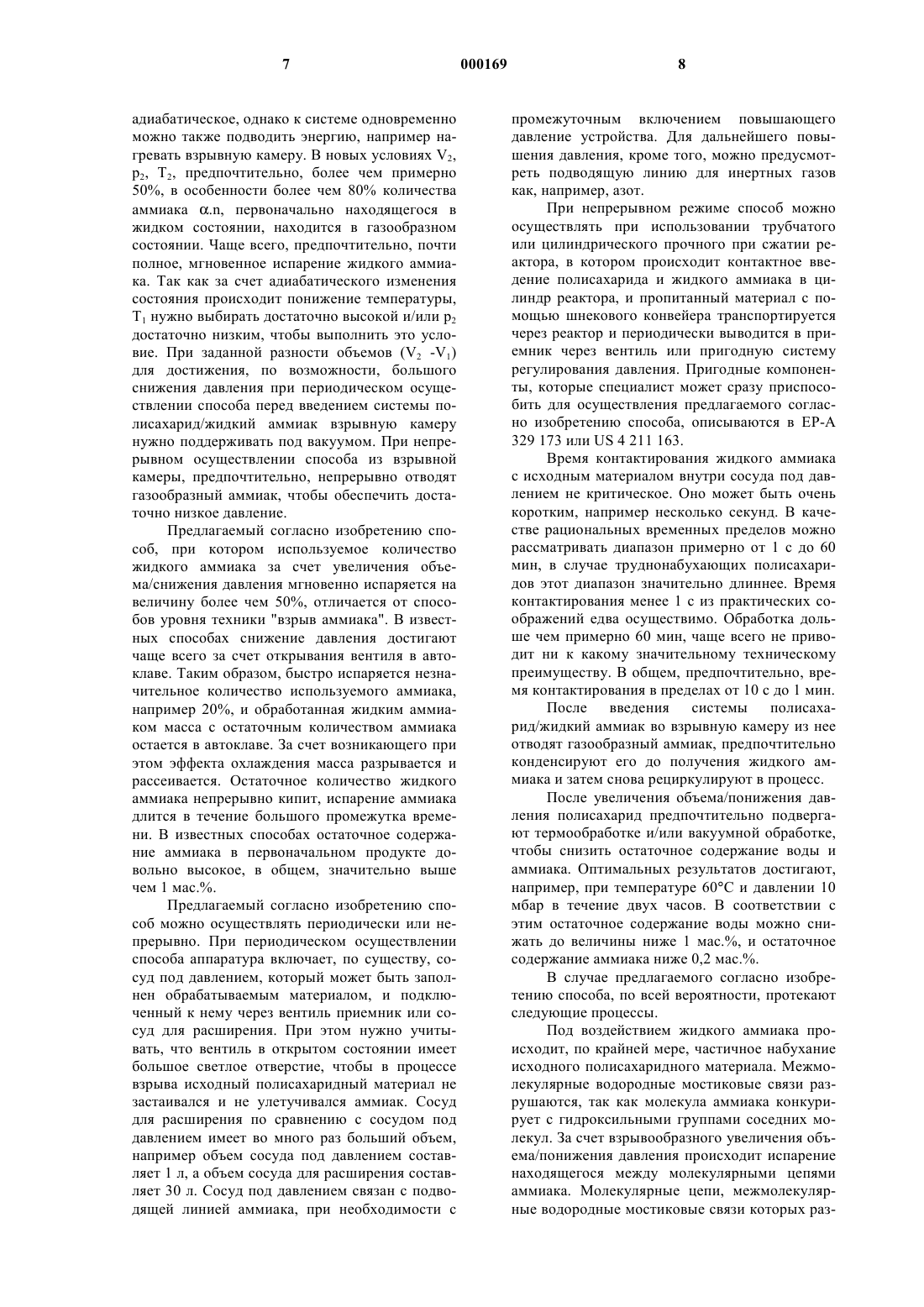

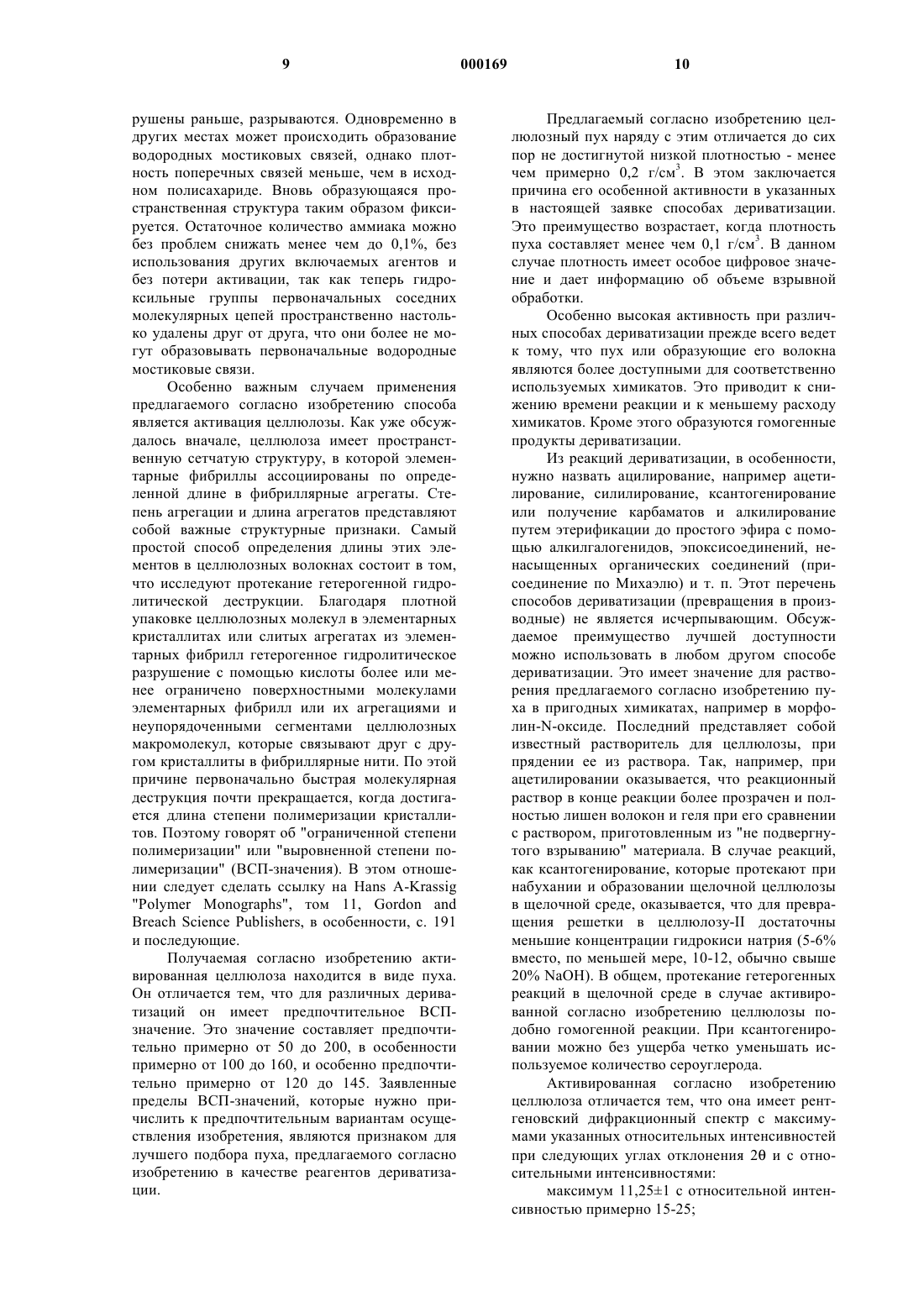

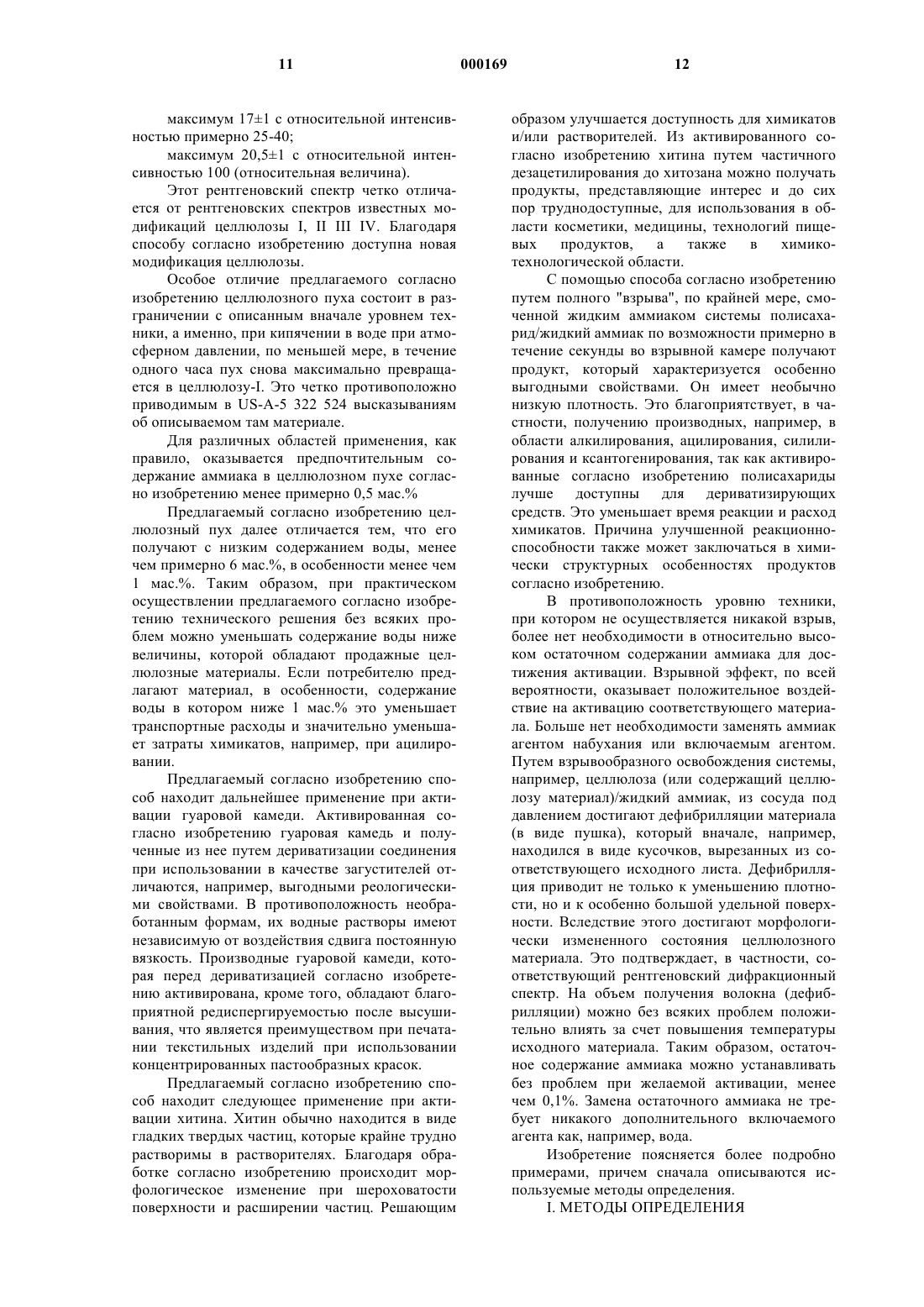

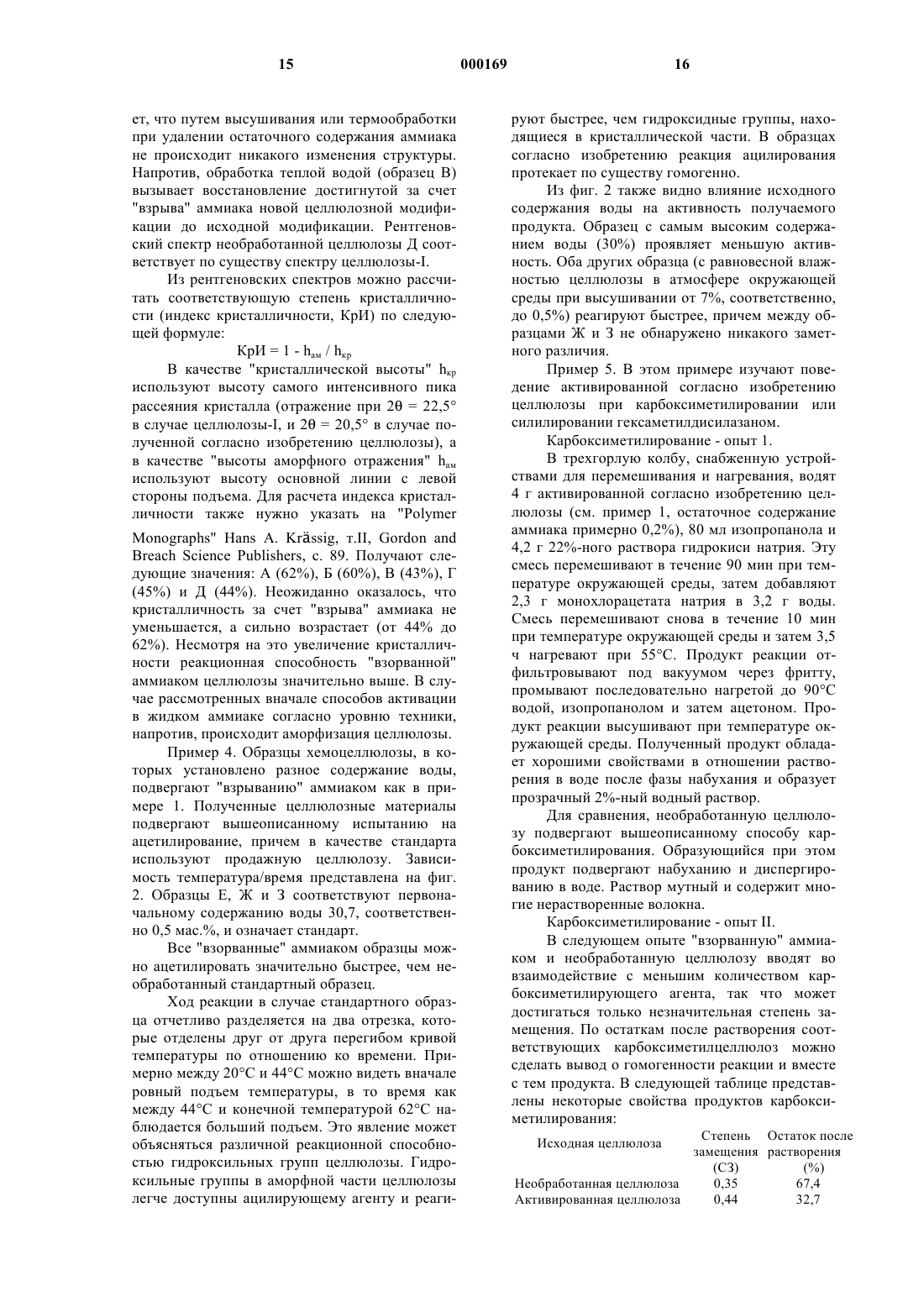

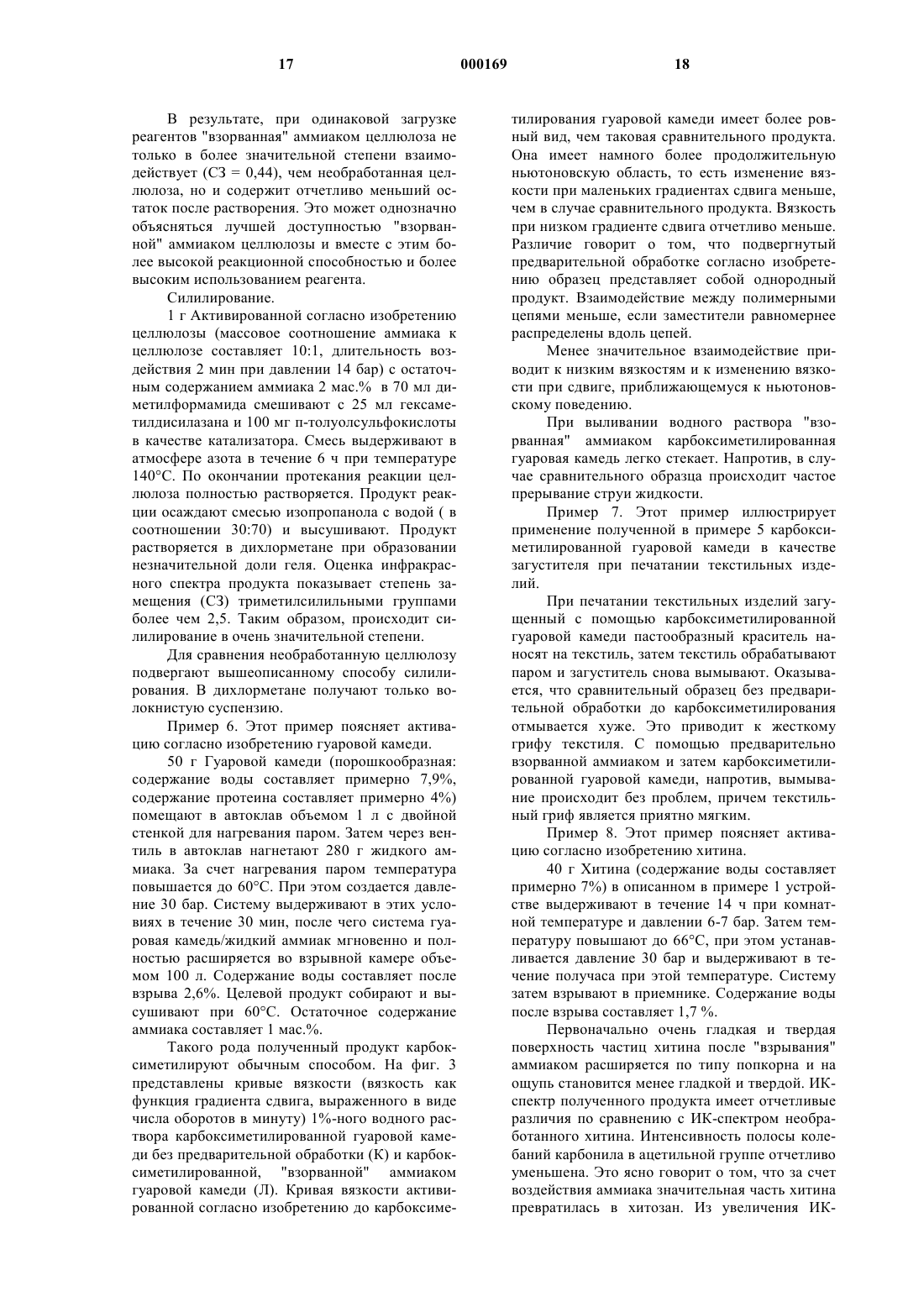

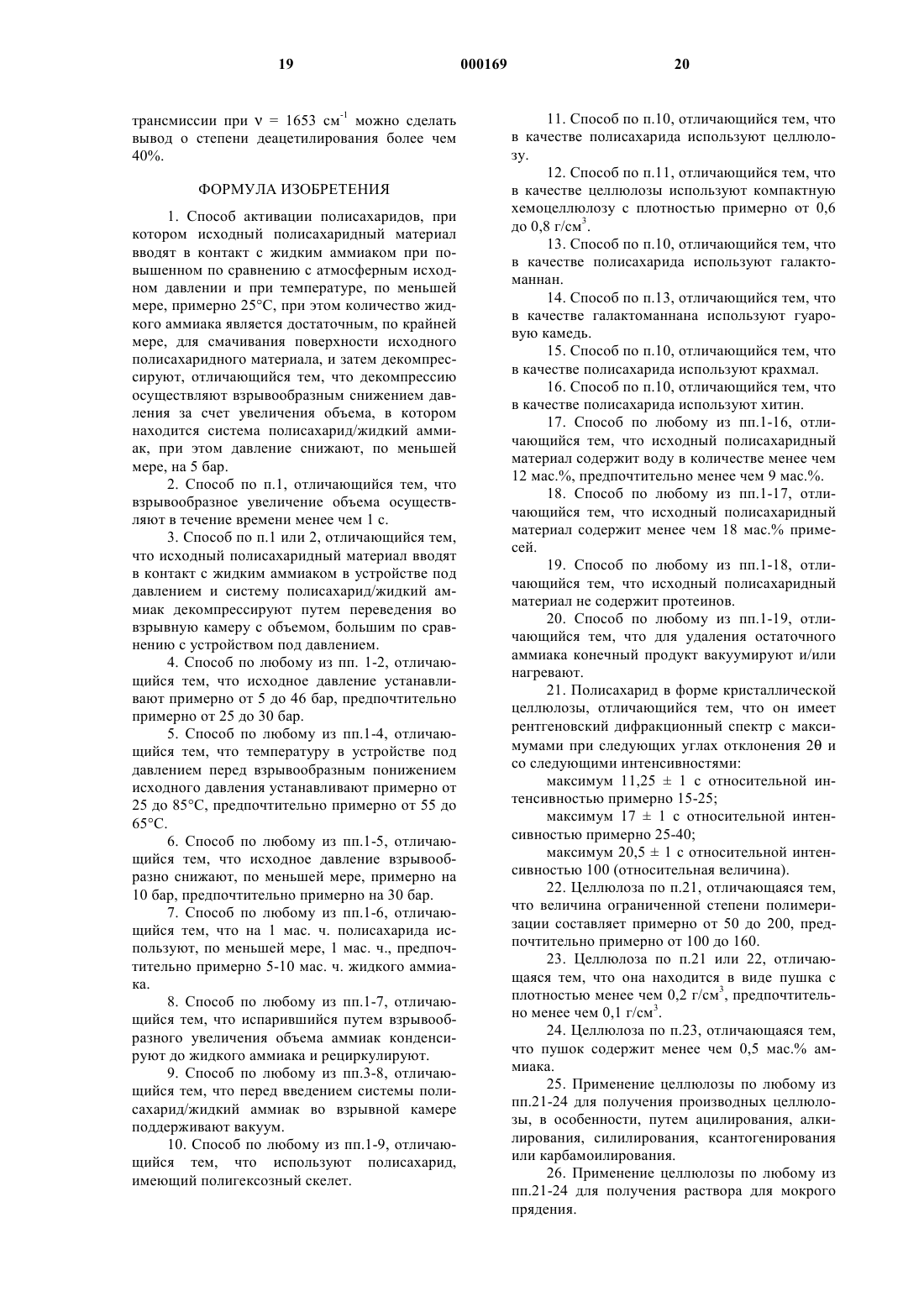

1 Изобретение относится к способу активации полисахаридов, при котором исходный полисахаридный материал вводят в контакт с жидким аммиаком при повышенном по сравнению с атмосферным исходном давлении и при температуре, по меньше мере, примерно 25 С, причем количество жидкого аммиака является достаточным, по крайней мере, для смачивания поверхности полисахаридного исходного материала, и затем декомпремируют, а также к полученным согласно этому способу активированным полисахаридам. Целлюлоза представляет собой линейный полисахарид, содержащий глюкозу в качестве мономерных звеньев. Наименьшим макроскопическим структурным элементом природной целлюлозы являются элементарные кристаллиты, которые состоят из параллельно расположенных молекул целлюлозы. Благодаря макромолекулярному строению молекул многие из этих элементарных кристаллитов через неупорядоченные молекулярные сегменты образуют длинные нити, элементарные фибриллы. Эти элементарные фибриллы вдоль изменяющейся длины могут образовывать вторичные агрегации. Длина вторичных агрегаций и степень агрегации представляют собой важные структурные признаки. Перед определенными стадиями дальнейшей переработки, например перед этерификацией до простого эфира, целлюлозу нужно активировать. В зависимости от условий способа может оказаться, что не происходит гомогенной активации целлюлозы, так как кристаллические области плохо доступны для используемых активаторов. Известна активация целлюлозы за счет набухания в жидком аммиаке (H.A.Krssig,Cellulose Structure, Accessability and Reactivity.Gordon and Breach, Science Publishers, 1992 г.) Благодаря свободной паре электронов у атома азота молекула аммиака может конкурировать с гидроксильными группами соседних молекулярных цепей и заменять ОН-О-водородные мостики OH-N-связями. Это приводит к внедрению аммиака в кристаллическую решетку и вызывает расширение кристаллической решетки. Образуются комплексы аммиака с целлюлозой. Образовавшиеся комплексы аммиака с целлюлозой относительно нестабильны. При испарении аммиака увеличенный в три раза диаметр волокна возвращается к своим первоначальным размерам. Комплекс также разрушается, когда аммиак вымывают водой или спиртом. В этом случае также снова достигается первоначальная кристаллическая структура целлюлозы. Остаточное содержание аммиака в общем мешает последующим реакциям получения производных. При ацилировании, например,образуется нежелательная соль аммония. За счет этого ухудшается активность используемых в способе катализаторов. 2 Для сохранения активированного состояния после набухания в аммиаке в DЕ 43 29 937 предлагается заменять необходимый остаточный аммиак при воздействии перегретого водяного пара водой в качестве агента набухания или включаемого агента. Оказалось, что активированное состояние быстро проходит, если такого рода обработанный материал не перерабатывают немедленно далее. Согласно DЕ 0 108 991 целлюлозу после набухания в жидком аммиаке при низкой температуре не получают в сухом виде, а смесь смешивают с водным раствором гидроксида щелочного металла и аммиак удаляют в присутствии подщелачивающего агента. Полученную щелочную суспензию целлюлозы непосредственно подвергают этерификации до простого эфира. Целью описываемого ниже, предлагаемого согласно изобретению способа является получение продукта, из которого остаточный аммиак можно удалять в значительной степени без проблем при достижении активации, без использования дополнительного агента как, например,вода. В US-А-5 322 524 описывают целлюлозные волокна или содержащие целлюлозу волокна с улучшенной износоустойчивостью и с повышенной проницаемостью по отношению к химикатам. Повышенная проницаемость приводит к улучшенной активности по отношению к химикатам. Согласно известному предложению целлюлозные волокна достаточно длительное время обрабатывают паром, содержащим аммиак, при температуре от комнатной до 140 С и давлении примерно от 7 бар (100 пси) до 120 бар (1.700 пси), чтобы изменить межатомные планарные расстояния в целлюлозе, а также получить другую модификацию целлюлозы в виде стабильной кристаллической целлюлозы-III. При этом, например, работают под давлением в бомбе Парра, и давление в ней снижают путем открывания. Улетучивается лишь аммиак. Целлюлозные волокна остаются в бомбе Парра. Полученные волокна кристаллической целлюлозыIII можно обрабатывать этилендиамином и затем кипятить в диметилформамиде для того,чтобы перевести целлюлозу-III в целлюлозу-IV. Стабильность целлюлозы-III подтверждают тем,что она при кипячении в течение одного часа в воде не переходит в целлюлозу-I. Она характеризуется специфическим рентгеновским дифракционным спектром с максимумами при углах отклонения 2, равными 11,5, 15,5 и 20,5. Вышеописанному уровню техники соответствует следующий источник информации: "TextileResearch Journal", июль 1986 г., с. 419-424. Также из литературного источника "TheJournal of Physical Chemistry", том 41,6, с. 777-786, известна только обработка отдельных волокон в жидком аммиаке при температуре 75 С. При этом набухание волокон происходит за счет воздействия жидкого аммиака. После 3 удаления волокон аммиак непосредственно испаряется, если не создается тонкий защитный слой из низкокипящего парафинового масла. Рентгеновский дифракционный спектр полученных волокон не имеет полного сходства со спектром, который характерен для нижеописываемой, активированной согласно изобретению целлюлозы. Заявка ЕР-А-0 077 287 относится к применению жидкого аммиака для активации целлюлозы, содержащейся в кормах, при повышенном давлении. Содержащий целлюлозу материал при повышенном давлении обрабатывают жидким аммиаком. Затем осуществляют быстрое снижение давления до атмосферного, что приводит к кипению аммиака и к получению волокон целлюлозного материала. Исходный целлюлозный материал остается в системе, внутреннее давление которой снижается до атмосферного. В US 3 707 436 предлагается способ получения целлюлозы для изготовления бумаги, при котором лигноцеллюлозный материал пропитывают безводным аммиаком в закрытом пространстве под давлением, и давление резко снижают, при этом происходит взрывообразное удаление аммиака и выброс материала. Исходным материалом являются предпочтительно древесные обрезки, в которых наряду с целлюлозой содержится значительное количество лигнина, гемицеллюлозы и до 100% воды. Обрезки пропитывают таким количеством аммиака, что в системе находится, по меньшей мере,такое же количество аммиака, как и воды, и нагревают до температуры, которая является достаточной для пластификации. В примерах используют массовое соотношение аммиака к воде в области от 2 до 4. Гемицеллюлоза остается в конечном продукте в водонерастворимой форме, она делает материал пластичным и придает изготовляемым из него бумажным продуктам прочность. Полученная целлюлоза незначительно более аморфная и пластичная, чем в исходном материале. В US 5 171 592 описывается способ обработки биомасс. Способ включает, в частности,"взрыв замороженного аммиака" (AFEX), при котором биомассу подвергают набуханию в жидком аммиаке и затем путем открывания вентиля в флэш-емкости "взрывают". При взрыве испаряется примерно 25% используемого аммиака. Предпочтительно биомассу предварительно сушат путем обработки перегретым парообразным аммиаком, удаляют воздух и подогревают. После АFЕХ-обработки оставшийся жидкий аммиак удаляют путем обработки парообразным аммиаком. В древесине и другой биомассе целлюлоза находится вместе с лигнином и гемицеллюлозой. Биомасса содержит кроме того, обычно, по меньшей мере, 50% влаги. Лигнин представляет собой комплексное высокополимерное природное вещество, которое в межфибриллярном ка 000169 4 пиллярном пространстве содержит целлюлозные волокна. Фибриллярные целлюлозные цепи связаны в пучок волокон через тонкий сшитый слой лигнина и гемицеллюлозы с другими фибриллами. Матрица из лигнина и гемицеллюлозы окружает и защищает целлюлозные элементарные нити и сохраняет структуру подобно смоле в комбинированном стекловолокнистом материале. Из описанного сразу становится ясным,что целлюлоза в этом жестком многослойном материале едва доступна набуханию при обработке жидким аммиаком, кроме аморфных областей связывания. Способ, при котором исходят из лигноцеллюлозного материала, скорее направлен на получение волокнистого материала из отдельно расположенных, но неповрежденных лигноцеллюлозных сердцевин волокон. Активация содержащейся в нем целлюлозы практически не происходит. Если обработанный материал затем подвергают отделению лигнина и/или гемицеллюлозы, то при используемых стадиях экстракции эта незначительная активация целлюлозы исчезает. Способы, которые относятся к активации лигноцеллюлозного материала в виде древесины или другой биомассы,не имеют практически ничего общего с объектом настоящего изобретения. Задачей изобретения является разработка способа указанного вначале типа, конечный продукт которого по сравнению с продуктами уровня техники, полученными обычными способами дериватизации, обладает улучшенной активностью, например, при ацилировании, алкилировании, силилировании, ксантогенировании и карбомоилировании. Остаточное содержание аммиака в конечном продукте при достижении активности может быть снижено до менее чем 0,2 мас.% Наряду с этим существует потребность в способе, согласно которому можно подвергать активации также отличные от целлюлозы полисахариды. Поставленная согласно изобретению задача решается способом, который отличается тем,что в имеющемся объеме системы полисахарид/жидкий аммиак осуществляют декомпрессию взрывообразным снижением давления, по меньшей мере, на 5 бар. Предпочтительно взрывообразное увеличение объема происходит в течение времени менее чем одна секунда, в особенности менее чем 0,5 с. При непрерывном осуществлении способа принимают во внимание возрастающее количество полисахарид/жидкий аммиак. Исходный полисахаридный материал вводят в контакт с жидким аммиаком,предпочтительно, в устройстве под давлением и декомпримируют систему полисахарид/жидкий аммиак путем переведения во взрывную камеру с большим объемом по сравнению с функционирующим под давлением устройством. Предпочтительно, исходное давление составляет примерно от 5 до 46 бар и в особенности при 5 мерно от 25 до 30 бар. Минимальное падение давления в 5 бар является критическим. Если его сокращают, то не достигают цели изобретения, то есть не получают желаемых свойств конечного продукта. При превышении верхнего предела, составляющего 46 бар, не достигают значительных преимуществ. Установление верхнего предела обусловлено относительно большими аппаратурными затратами, так что дальнейшее его увеличение не имеет смысла по практическим соображениям. С указанным диапазоном давления коррелирует температура примерно от 25 до 85 С, соответственно, от 55 до 65 С. Предпочтительно исходное давление в системе полисахарид/жидкий аммиак взрывообразно снижается, по меньшей мере, примерно на 10 бар и, в особенности, примерно на 30 бар. Предпочтительно взрыв происходит во взрывной камере, которая находится под вакуумом. При этом взрывную камеру нужно выбирать достаточно большой, чтобы можно было достичь желаемого получения волокна, или, соответственно, дефибриллирования в большем объеме. В устройство под давлением нагнетают достаточное количество аммиака, так что при необходимых согласно изобретению условиях давления и температуры аммиак находится в виде жидкости и смачивает, по крайней мере,поверхность исходного полисахаридного материала. Предпочтительно, на 1 мас.ч. полисахарида приходится, по меньшей мере, примерно 1 мас.ч. жидкого аммиака, в особенности, по меньшей мере, примерно 5 мас. ч. и преимущественно примерно 5-10 мас. ч. жидкого аммиака. За счет воздействия аммиака происходит, по крайней мере, частичное набухание исходного полисахаридного материала. Благодаря способу согласно изобретению можно активировать множество полисахаридов. Предпочтительно, речь идет о полисахаридах,которые за счет образования межмолекулярных водородных мостиковых связей имеют кристаллические области. Такого рода полисахариды в холодной воде нерастворимы или труднорастворимы. Полисахариды могут быть модифицированы путем дериватизации, сшивки или конверсии. Предпочтительно используемые полисахариды имеют полигексозный скелет, то есть скелет, мономерами которого являются С 6 сахариды. К ним относятся биополимеры крахмал, целлюлоза, инулин, хитин и альгиновая кислота, из которых предпочтительны целлюлоза, хитин и крахмал. Упомянутые полисахариды, соответственно, содержат только один вид структурных элементов также и, в случае необходимости, при изменяющемся гликозидном связывании - и поэтому их причисляют к гомогликанам. Также активируемыми согласно изобретению полисахаридами наряду с ними являются гетерогликаны из различного рода мономерных звеньев. К предпочтительным гетерог 000169 6 ликанам причисляют галактоманнаны, из которых особенно предпочтительна гуаровая камедь. Используемые полисахариды , предпочтительно, имеют степень полимеризации СП(среднее число связанных в макромолекулу мономерных звеньев) от 500 до 10 000, в особенности, от 500 до 3 000, однако, не менее чем 150. Особенно пригодным исходным целлюлозным материалом для осуществления предлагаемого согласно изобретению способа является гемицеллюлоза в рулонах или тюках с плотностью примерно 0,6-0,8 г/см 3. Используемые согласно изобретению полисахариды предпочтительно химически чистые. Они содержат предпочтительно менее чем 18 мас.%, в особенности менее чем 9 мас.%,примесей, как, например, протеины и лигнин. В особенно предпочтительных вариантах осуществления полисахариды содержат менее чем 5, в особенности менее чем 1 мас.% примесей. Как правило, используемые полисахариды не должны содержать протеины. Слишком высокое содержание протеинов приводит к тому, что при дальнейшей переработке протекают нежелательные побочные реакции. Достигаемая согласно изобретению степень активации зависит от содержания воды в исходном полисахаридном материале. Слишком высокое содержание воды приводит к неудовлетворительной активации, что, по всей вероятности, объясняется разбавляющим действием молекул воды на аммиак. Содержание воды в исходном полисахаридном материале поэтому предпочтительно составляет менее чем 12 мас.%, в особенности менее чем примерно 9 мас. % В особенно предпочтительных вариантах осуществления содержание воды составляет менее чем 0,5 мас.% Так как большинство полисахаридов гигроскопично и во время хранения в условиях окружающей среды они поглощают воду, для сохранения низкого содержания воды или влаги исходный полисахаридный материал необходимо подвергать соответствующей стадии высушивания. Равновесное содержание воды большинства полисахаридов при нормальных условиях составляет примерно 7-9 мас.%. Предлагаемый согласно изобретению способ ниже поясняется подробнее. В начале осуществления способа исходный полисахаридный материал и количество аммиака "n" находятся под давлением p1 и при температуре T1 ( примерно 25 С) в объеме V1. Доля.n аммиака в этих условиях находится в жидкой форме. За счет дополнительного давления инертного газа величинуможно довести до значения примерно 1 и повысить p1. Эту систему подвергают изменению состояния при увеличении объема до V2, при этом устанавливаются новая температура Т 2 и новое давление р 2 и(p1-р 2)5 бар. Это изменение, по существу, 7 адиабатическое, однако к системе одновременно можно также подводить энергию, например нагревать взрывную камеру. В новых условиях V2,р 2, Т 2, предпочтительно, более чем примерно 50%, в особенности более чем 80% количества аммиака .n, первоначально находящегося в жидком состоянии, находится в газообразном состоянии. Чаще всего, предпочтительно, почти полное, мгновенное испарение жидкого аммиака. Так как за счет адиабатического изменения состояния происходит понижение температуры,T1 нужно выбирать достаточно высокой и/или р 2 достаточно низким, чтобы выполнить это условие. При заданной разности объемов (V2 -V1) для достижения, по возможности, большого снижения давления при периодическом осуществлении способа перед введением системы полисахарид/жидкий аммиак взрывную камеру нужно поддерживать под вакуумом. При непрерывном осуществлении способа из взрывной камеры, предпочтительно, непрерывно отводят газообразный аммиак, чтобы обеспечить достаточно низкое давление. Предлагаемый согласно изобретению способ, при котором используемое количество жидкого аммиака за счет увеличения объема/снижения давления мгновенно испаряется на величину более чем 50%, отличается от способов уровня техники "взрыв аммиака". В известных способах снижение давления достигают чаще всего за счет открывания вентиля в автоклаве. Таким образом, быстро испаряется незначительное количество используемого аммиака,например 20%, и обработанная жидким аммиаком масса с остаточным количеством аммиака остается в автоклаве. За счет возникающего при этом эффекта охлаждения масса разрывается и рассеивается. Остаточное количество жидкого аммиака непрерывно кипит, испарение аммиака длится в течение большого промежутка времени. В известных способах остаточное содержание аммиака в первоначальном продукте довольно высокое, в общем, значительно выше чем 1 мас.%. Предлагаемый согласно изобретению способ можно осуществлять периодически или непрерывно. При периодическом осуществлении способа аппаратура включает, по существу, сосуд под давлением, который может быть заполнен обрабатываемым материалом, и подключенный к нему через вентиль приемник или сосуд для расширения. При этом нужно учитывать, что вентиль в открытом состоянии имеет большое светлое отверстие, чтобы в процессе взрыва исходный полисахаридный материал не застаивался и не улетучивался аммиак. Сосуд для расширения по сравнению с сосудом под давлением имеет во много раз больший объем,например объем сосуда под давлением составляет 1 л, а объем сосуда для расширения составляет 30 л. Сосуд под давлением связан с подводящей линией аммиака, при необходимости с 8 промежуточным включением повышающего давление устройства. Для дальнейшего повышения давления, кроме того, можно предусмотреть подводящую линию для инертных газов как, например, азот. При непрерывном режиме способ можно осуществлять при использовании трубчатого или цилиндрического прочного при сжатии реактора, в котором происходит контактное введение полисахарида и жидкого аммиака в цилиндр реактора, и пропитанный материал с помощью шнекового конвейера транспортируется через реактор и периодически выводится в приемник через вентиль или пригодную систему регулирования давления. Пригодные компоненты, которые специалист может сразу приспособить для осуществления предлагаемого согласно изобретению способа, описываются в ЕР-А 329 173 или US 4 211 163. Время контактирования жидкого аммиака с исходным материалом внутри сосуда под давлением не критическое. Оно может быть очень коротким, например несколько секунд. В качестве рациональных временных пределов можно рассматривать диапазон примерно от 1 с до 60 мин, в случае труднонабухающих полисахаридов этот диапазон значительно длиннее. Время контактирования менее 1 с из практических соображений едва осуществимо. Обработка дольше чем примерно 60 мин, чаще всего не приводит ни к какому значительному техническому преимуществу. В общем, предпочтительно, время контактирования в пределах от 10 с до 1 мин. После введения системы полисахарид/жидкий аммиак во взрывную камеру из нее отводят газообразный аммиак, предпочтительно конденсируют его до получения жидкого аммиака и затем снова рециркулируют в процесс. После увеличения объема/понижения давления полисахарид предпочтительно подвергают термообработке и/или вакуумной обработке,чтобы снизить остаточное содержание воды и аммиака. Оптимальных результатов достигают,например, при температуре 60 С и давлении 10 мбар в течение двух часов. В соответствии с этим остаточное содержание воды можно снижать до величины ниже 1 мас.%, и остаточное содержание аммиака ниже 0,2 мас.%. В случае предлагаемого согласно изобретению способа, по всей вероятности, протекают следующие процессы. Под воздействием жидкого аммиака происходит, по крайней мере, частичное набухание исходного полисахаридного материала. Межмолекулярные водородные мостиковые связи разрушаются, так как молекула аммиака конкурирует с гидроксильными группами соседних молекул. За счет взрывообразного увеличения объема/понижения давления происходит испарение находящегося между молекулярными цепями аммиака. Молекулярные цепи, межмолекулярные водородные мостиковые связи которых раз 9 рушены раньше, разрываются. Одновременно в других местах может происходить образование водородных мостиковых связей, однако плотность поперечных связей меньше, чем в исходном полисахариде. Вновь образующаяся пространственная структура таким образом фиксируется. Остаточное количество аммиака можно без проблем снижать менее чем до 0,1%, без использования других включаемых агентов и без потери активации, так как теперь гидроксильные группы первоначальных соседних молекулярных цепей пространственно настолько удалены друг от друга, что они более не могут образовывать первоначальные водородные мостиковые связи. Особенно важным случаем применения предлагаемого согласно изобретению способа является активация целлюлозы. Как уже обсуждалось вначале, целлюлоза имеет пространственную сетчатую структуру, в которой элементарные фибриллы ассоциированы по определенной длине в фибриллярные агрегаты. Степень агрегации и длина агрегатов представляют собой важные структурные признаки. Самый простой способ определения длины этих элементов в целлюлозных волокнах состоит в том,что исследуют протекание гетерогенной гидролитической деструкции. Благодаря плотной упаковке целлюлозных молекул в элементарных кристаллитах или слитых агрегатах из элементарных фибрилл гетерогенное гидролитическое разрушение с помощью кислоты более или менее ограничено поверхностными молекулами элементарных фибрилл или их агрегациями и неупорядоченными сегментами целлюлозных макромолекул, которые связывают друг с другом кристаллиты в фибриллярные нити. По этой причине первоначально быстрая молекулярная деструкция почти прекращается, когда достигается длина степени полимеризации кристаллитов. Поэтому говорят об "ограниченной степени полимеризации" или "выровненной степени полимеризации" (ВСП-значения). В этом отношении следует сделать ссылку на Hans A-KrassigBreach Science Publishers, в особенности, с. 191 и последующие. Получаемая согласно изобретению активированная целлюлоза находится в виде пуха. Он отличается тем, что для различных дериватизаций он имеет предпочтительное ВСПзначение. Это значение составляет предпочтительно примерно от 50 до 200, в особенности примерно от 100 до 160, и особенно предпочтительно примерно от 120 до 145. Заявленные пределы ВСП-значений, которые нужно причислить к предпочтительным вариантам осуществления изобретения, являются признаком для лучшего подбора пуха, предлагаемого согласно изобретению в качестве реагентов дериватизации. 10 Предлагаемый согласно изобретению целлюлозный пух наряду с этим отличается до сих пор не достигнутой низкой плотностью - менее чем примерно 0,2 г/см 3. В этом заключается причина его особенной активности в указанных в настоящей заявке способах дериватизации. Это преимущество возрастает, когда плотность пуха составляет менее чем 0,1 г/см 3. В данном случае плотность имеет особое цифровое значение и дает информацию об объеме взрывной обработки. Особенно высокая активность при различных способах дериватизации прежде всего ведет к тому, что пух или образующие его волокна являются более доступными для соответственно используемых химикатов. Это приводит к снижению времени реакции и к меньшему расходу химикатов. Кроме этого образуются гомогенные продукты дериватизации. Из реакций дериватизации, в особенности,нужно назвать ацилирование, например ацетилирование, силилирование, ксантогенирование или получение карбаматов и алкилирование путем этерификации до простого эфира с помощью алкилгалогенидов, эпоксисоединений, ненасыщенных органических соединений (присоединение по Михаэлю) и т. п. Этот перечень способов дериватизации (превращения в производные) не является исчерпывающим. Обсуждаемое преимущество лучшей доступности можно использовать в любом другом способе дериватизации. Это имеет значение для растворения предлагаемого согласно изобретению пуха в пригодных химикатах, например в морфолин-N-оксиде. Последний представляет собой известный растворитель для целлюлозы, при прядении ее из раствора. Так, например, при ацетилировании оказывается, что реакционный раствор в конце реакции более прозрачен и полностью лишен волокон и геля при его сравнении с раствором, приготовленным из "не подвергнутого взрыванию" материала. В случае реакций,как ксантогенирование, которые протекают при набухании и образовании щелочной целлюлозы в щелочной среде, оказывается, что для превращения решетки в целлюлозу-II достаточны меньшие концентрации гидрокиси натрия (5-6% вместо, по меньшей мере, 10-12, обычно свыше 20% NaOH). В общем, протекание гетерогенных реакций в щелочной среде в случае активированной согласно изобретению целлюлозы подобно гомогенной реакции. При ксантогенировании можно без ущерба четко уменьшать используемое количество сероуглерода. Активированная согласно изобретению целлюлоза отличается тем, что она имеет рентгеновский дифракционный спектр с максимумами указанных относительных интенсивностей при следующих углах отклонения 2 и с относительными интенсивностями: максимум 11,251 с относительной интенсивностью примерно 15-25; 11 максимум 171 с относительной интенсивностью примерно 25-40; максимум 20,51 с относительной интенсивностью 100 (относительная величина). Этот рентгеновский спектр четко отличается от рентгеновских спектров известных модификаций целлюлозы I, II III IV. Благодаря способу согласно изобретению доступна новая модификация целлюлозы. Особое отличие предлагаемого согласно изобретению целлюлозного пуха состоит в разграничении с описанным вначале уровнем техники, а именно, при кипячении в воде при атмосферном давлении, по меньшей мере, в течение одного часа пух снова максимально превращается в целлюлозу-I. Это четко противоположно приводимым в US-A-5 322 524 высказываниям об описываемом там материале. Для различных областей применения, как правило, оказывается предпочтительным содержание аммиака в целлюлозном пухе согласно изобретению менее примерно 0,5 мас.% Предлагаемый согласно изобретению целлюлозный пух далее отличается тем, что его получают с низким содержанием воды, менее чем примерно 6 мас.%, в особенности менее чем 1 мас.%. Таким образом, при практическом осуществлении предлагаемого согласно изобретению технического решения без всяких проблем можно уменьшать содержание воды ниже величины, которой обладают продажные целлюлозные материалы. Если потребителю предлагают материал, в особенности, содержание воды в котором ниже 1 мас.% это уменьшает транспортные расходы и значительно уменьшает затраты химикатов, например, при ацилировании. Предлагаемый согласно изобретению способ находит дальнейшее применение при активации гуаровой камеди. Активированная согласно изобретению гуаровая камедь и полученные из нее путем дериватизации соединения при использовании в качестве загустителей отличаются, например, выгодными реологическими свойствами. В противоположность необработанным формам, их водные растворы имеют независимую от воздействия сдвига постоянную вязкость. Производные гуаровой камеди, которая перед дериватизацией согласно изобретению активирована, кроме того, обладают благоприятной редиспергируемостью после высушивания, что является преимуществом при печатании текстильных изделий при использовании концентрированных пастообразных красок. Предлагаемый согласно изобретению способ находит следующее применение при активации хитина. Хитин обычно находится в виде гладких твердых частиц, которые крайне трудно растворимы в растворителях. Благодаря обработке согласно изобретению происходит морфологическое изменение при шероховатости поверхности и расширении частиц. Решающим 12 образом улучшается доступность для химикатов и/или растворителей. Из активированного согласно изобретению хитина путем частичного дезацетилирования до хитозана можно получать продукты, представляющие интерес и до сих пор труднодоступные, для использования в области косметики, медицины, технологий пищевых продуктов,а также в химикотехнологической области. С помощью способа согласно изобретению путем полного "взрыва", по крайней мере, смоченной жидким аммиаком системы полисахарид/жидкий аммиак по возможности примерно в течение секунды во взрывной камере получают продукт, который характеризуется особенно выгодными свойствами. Он имеет необычно низкую плотность. Это благоприятствует, в частности, получению производных, например, в области алкилирования, ацилирования, силилирования и ксантогенирования, так как активированные согласно изобретению полисахариды лучше доступны для дериватизирующих средств. Это уменьшает время реакции и расход химикатов. Причина улучшенной реакционноспособности также может заключаться в химически структурных особенностях продуктов согласно изобретению. В противоположность уровню техники,при котором не осуществляется никакой взрыв,более нет необходимости в относительно высоком остаточном содержании аммиака для достижения активации. Взрывной эффект, по всей вероятности, оказывает положительное воздействие на активацию соответствующего материала. Больше нет необходимости заменять аммиак агентом набухания или включаемым агентом. Путем взрывообразного освобождения системы,например, целлюлоза (или содержащий целлюлозу материал)/жидкий аммиак, из сосуда под давлением достигают дефибрилляции материала(в виде пушка), который вначале, например,находился в виде кусочков, вырезанных из соответствующего исходного листа. Дефибрилляция приводит не только к уменьшению плотности, но и к особенно большой удельной поверхности. Вследствие этого достигают морфологически измененного состояния целлюлозного материала. Это подтверждает, в частности, соответствующий рентгеновский дифракционный спектр. На объем получения волокна (дефибрилляции) можно без всяких проблем положительно влиять за счет повышения температуры исходного материала. Таким образом, остаточное содержание аммиака можно устанавливать без проблем при желаемой активации, менее чем 0,1%. Замена остаточного аммиака не требует никакого дополнительного включаемого агента как, например, вода. Изобретение поясняется более подробно примерами, причем сначала описываются используемые методы определения. 13 1.Определение выровненной степени полимеризации целлюлозы. 590 мл денатурированного этилового спирта смешивают с 30 мл концентрированной серной кислоты и кипятят с обратным холодильником на водяной бане в течение 30 мин. После охлаждения для контроля определяют содержание серной кислоты, которое должно составлять примерно 5,8%. 500 мг исследуемого образца целлюлозы вместе с 30 мл этанольного раствора серной кислоты в снабженной обратным холодильником круглодонной колбе емкостью 100 мл кипятят (82 С) в течение 7 ч на водяной бане. Затем целлюлозу отделяют от этанольного раствора серной кислоты на фритте,промывают сначала водой и, в заключение, этанолом и в высушенной, гидролитически деструктированной целлюлозе определяют степень полимеризации. Величину степени полимеризации определяют по методу медно-аммиачного комплекса. 2. Испытание на ацетилирование. При этом испытании исследуют изменение температуры при ацетилировании образцов целлюлозы. При этом используют следующий способ: 200 г исследуемой целлюлозы в колбе емкостью 2 л смешивают с 800 мл уксусной кислоты и 1,0 мл серной кислоты, которые предварительно нагреты до 70 С, и выдерживают на нагретой вращающейся подставке при температуре 45-50 С. Спустя примерно 1,5 ч определяют температуру плавления уксусной кислоты и из нее рассчитывают необходимое для высушивания количество уксусного ангидрида. После выдерживания в течение следующих 30 мин при температуре 45-50 С добавляют рассчитанное количество ангидрида и смесь охлаждают до температуры 20-22 С. После этого в сосуде Дьюара при постоянном перемешивании смесь смешивают с 500 мл уксусного ангидрида. С момента добавления ангидрида регистрируют изменение температуры с помощью самописца в координатах X-Y в зависимости от времени. Определение заканчивают, когда температура начинает понижаться.II. ПРИМЕРЫ Пример 1. Этот пример поясняет активацию согласно изобретению целлюлозы в случае периодического способа. 800 г Продажной хемоцеллюлозы с содержанием альфа-целлюлозы примерно 96% в листовой форме (содержание воды примерно 8%) разрезают на кусочки размером примерно 1,3 х 1,3 см. Из них 20 г помещают в автоклав объемом 1 л с двойной стенкой для нагревания паром. Затем через вентиль в автоклав нагнетают 200 г жидкого аммиака. За счет дополнительного нагревания паром автоклава температура повышается до 70 С. При этом внутри автоклава устанавливается давление примерно 9 бар. Систему выдерживают в течение 60 с в этих условиях. После этого через отверстие вен 000169 14 тиля (диаметр отверстия 4 см) мгновенно и полностью во взрывной камере происходит расширение ее объема до 30 л. Массовое соотношение аммиак/целлюлоза составляет 10:1. Устанавливают оптимальную дефибрилляцию. Содержание аммиака в образующемся во взрывной камере продукте составляет примерно 1 мас.%, в расчете на дефибриллированную целлюлозу. Для выделения конечного продукта газообразный аммиак удаляют в вакууме, что приводит к снижению содержания аммиака до 0,2 мас.%. Величины степени полимеризации, а также, ВСП являются следующими: Степень полиме- ВСП ризации До обработки аммиаком 1025 349 После обработки аммиаком 975 148 Пример 2. В этом примере исследуют продолжительность падения давления при "взрыве" аммиака согласно изобретению. В стальной цилиндр под давлением помещают 60 г целлюлозы и нагнетают 200 г жидкого аммиака. Путем электронагрева, подводимого извне к цилиндру под давлением, содержимое, систему целлюлоза/аммиак, нагревают до 49 С. При этом внутри цилиндра под давлением устанавливается давление 20 бар. Путем выгрузки целлюлозы через шаровой вентиль диаметром 40 мм систему декомпремируют. Падение давления с 20 бар до 1 бара (атмосферное давление) длится 120 мс. Пример 3. Снимают представленные на рисунке 1 рентгеновские спектры с помощьюCu-излучения для активированных согласно изобретению образцов целлюлозы, а также сравнительных образцов. Образец А представляет собой активированную, как в примере 1, целлюлозу. Остаточное содержание аммиака составляет менее чем 0,5 мас.%. Образец Б подвергают термообработке, и он более не содержит обнаруживаемых остатков аммиака. Образец В обрабатывают водой в течение 60 мин при 80 С. Образец Г представляет собой сравнительную целлюлозу,которую обрабатывают водным раствором аммиака (соотношение водный раствор аммиака/целлюлоза составляет 10:1) и затем высушивают. Сравнительный образец Д представляет собой необработанную целлюлозу. Отчетливо видно, что рентгеновский спектр обработанного согласно изобретению образца А четко отличается от спектров сравнительных образцов Г и Д. При значениях 2=20,5; 17 и 11,25 появляются новые максимумы, которых нет в спектрах сравнительных образцов. Одновременно исчезают максимумы при значениях 2 = 22,5, которые доминируют в рентгеновском спектре сравнительных образцов. Рентгеновский спектр образца Б показыва 15 ет, что путем высушивания или термообработки при удалении остаточного содержания аммиака не происходит никакого изменения структуры. Напротив, обработка теплой водой (образец В) вызывает восстановление достигнутой за счет"взрыва" аммиака новой целлюлозной модификации до исходной модификации. Рентгеновский спектр необработанной целлюлозы Д соответствует по существу спектру целлюлозы-I. Из рентгеновских спектров можно рассчитать соответствующую степень кристалличности (индекс кристалличности, КрИ) по следующей формуле: КрИ = 1 - hам / hкр В качестве "кристаллической высоты" hкр используют высоту самого интенсивного пика рассеяния кристалла (отражение при 2 = 22,5 в случае целлюлозы-I, и 2 = 20,5 в случае полученной согласно изобретению целлюлозы), а в качестве "высоты аморфного отражения" hам используют высоту основной линии с левой стороны подъема. Для расчета индекса кристалличности также нужно указать на "Polymer(45%) и Д (44%). Неожиданно оказалось, что кристалличность за счет "взрыва" аммиака не уменьшается, а сильно возрастает (от 44% до 62%). Несмотря на это увеличение кристалличности реакционная способность "взорванной" аммиаком целлюлозы значительно выше. В случае рассмотренных вначале способов активации в жидком аммиаке согласно уровню техники,напротив, происходит аморфизация целлюлозы. Пример 4. Образцы хемоцеллюлозы, в которых установлено разное содержание воды,подвергают "взрыванию" аммиаком как в примере 1. Полученные целлюлозные материалы подвергают вышеописанному испытанию на ацетилирование, причем в качестве стандарта используют продажную целлюлозу. Зависимость температура/время представлена на фиг. 2. Образцы Е, Ж и З соответствуют первоначальному содержанию воды 30,7, соответственно 0,5 мас.%, и означает стандарт. Все "взорванные" аммиаком образцы можно ацетилировать значительно быстрее, чем необработанный стандартный образец. Ход реакции в случае стандартного образца отчетливо разделяется на два отрезка, которые отделены друг от друга перегибом кривой температуры по отношению ко времени. Примерно между 20 С и 44 С можно видеть вначале ровный подъем температуры, в то время как между 44 С и конечной температурой 62 С наблюдается больший подъем. Это явление может объясняться различной реакционной способностью гидроксильных групп целлюлозы. Гидроксильные группы в аморфной части целлюлозы легче доступны ацилирующему агенту и реаги 000169 16 руют быстрее, чем гидроксидные группы, находящиеся в кристаллической части. В образцах согласно изобретению реакция ацилирования протекает по существу гомогенно. Из фиг. 2 также видно влияние исходного содержания воды на активность получаемого продукта. Образец с самым высоким содержанием воды (30%) проявляет меньшую активность. Оба других образца (с равновесной влажностью целлюлозы в атмосфере окружающей среды при высушивании от 7%, соответственно,до 0,5%) реагируют быстрее, причем между образцами Ж и З не обнаружено никакого заметного различия. Пример 5. В этом примере изучают поведение активированной согласно изобретению целлюлозы при карбоксиметилировании или силилировании гексаметилдисилазаном. Карбоксиметилирование - опыт 1. В трехгорлую колбу, снабженную устройствами для перемешивания и нагревания, водят 4 г активированной согласно изобретению целлюлозы (см. пример 1, остаточное содержание аммиака примерно 0,2%), 80 мл изопропанола и 4,2 г 22%-ного раствора гидрокиси натрия. Эту смесь перемешивают в течение 90 мин при температуре окружающей среды, затем добавляют 2,3 г монохлорацетата натрия в 3,2 г воды. Смесь перемешивают снова в течение 10 мин при температуре окружающей среды и затем 3,5 ч нагревают при 55 С. Продукт реакции отфильтровывают под вакуумом через фритту,промывают последовательно нагретой до 90 С водой, изопропанолом и затем ацетоном. Продукт реакции высушивают при температуре окружающей среды. Полученный продукт обладает хорошими свойствами в отношении растворения в воде после фазы набухания и образует прозрачный 2%-ный водный раствор. Для сравнения, необработанную целлюлозу подвергают вышеописанному способу карбоксиметилирования. Образующийся при этом продукт подвергают набуханию и диспергированию в воде. Раствор мутный и содержит многие нерастворенные волокна. Карбоксиметилирование - опыт II. В следующем опыте "взорванную" аммиаком и необработанную целлюлозу вводят во взаимодействие с меньшим количеством карбоксиметилирующего агента, так что может достигаться только незначительная степень замещения. По остаткам после растворения соответствующих карбоксиметилцеллюлоз можно сделать вывод о гомогенности реакции и вместе с тем продукта. В следующей таблице представлены некоторые свойства продуктов карбоксиметилирования: Степень Остаток после замещения растворения 17 В результате, при одинаковой загрузке реагентов "взорванная" аммиаком целлюлоза не только в более значительной степени взаимодействует (СЗ = 0,44), чем необработанная целлюлоза, но и содержит отчетливо меньший остаток после растворения. Это может однозначно объясняться лучшей доступностью "взорванной" аммиаком целлюлозы и вместе с этим более высокой реакционной способностью и более высоким использованием реагента. Силилирование. 1 г Активированной согласно изобретению целлюлозы (массовое соотношение аммиака к целлюлозе составляет 10:1, длительность воздействия 2 мин при давлении 14 бар) с остаточным содержанием аммиака 2 мас.% в 70 мл диметилформамида смешивают с 25 мл гексаметилдисилазана и 100 мг п-толуолсульфокислоты в качестве катализатора. Смесь выдерживают в атмосфере азота в течение 6 ч при температуре 140 С. По окончании протекания реакции целлюлоза полностью растворяется. Продукт реакции осаждают смесью изопропанола с водой ( в соотношении 30:70) и высушивают. Продукт растворяется в дихлорметане при образовании незначительной доли геля. Оценка инфракрасного спектра продукта показывает степень замещения (СЗ) триметилсилильными группами более чем 2,5. Таким образом, происходит силилирование в очень значительной степени. Для сравнения необработанную целлюлозу подвергают вышеописанному способу силилирования. В дихлорметане получают только волокнистую суспензию. Пример 6. Этот пример поясняет активацию согласно изобретению гуаровой камеди. 50 г Гуаровой камеди (порошкообразная: содержание воды составляет примерно 7,9%,содержание протеина составляет примерно 4%) помещают в автоклав объемом 1 л с двойной стенкой для нагревания паром. Затем через вентиль в автоклав нагнетают 280 г жидкого аммиака. За счет нагревания паром температура повышается до 60 С. При этом создается давление 30 бар. Систему выдерживают в этих условиях в течение 30 мин, после чего система гуаровая камедь/жидкий аммиак мгновенно и полностью расширяется во взрывной камере объемом 100 л. Содержание воды составляет после взрыва 2,6%. Целевой продукт собирают и высушивают при 60 С. Остаточное содержание аммиака составляет 1 мас.%. Такого рода полученный продукт карбоксиметилируют обычным способом. На фиг. 3 представлены кривые вязкости (вязкость как функция градиента сдвига, выраженного в виде числа оборотов в минуту) 1%-ного водного раствора карбоксиметилированной гуаровой камеди без предварительной обработки (К) и карбоксиметилированной, "взорванной" аммиаком гуаровой камеди (Л). Кривая вязкости активированной согласно изобретению до карбоксиме 000169 18 тилирования гуаровой камеди имеет более ровный вид, чем таковая сравнительного продукта. Она имеет намного более продолжительную ньютоновскую область, то есть изменение вязкости при маленьких градиентах сдвига меньше,чем в случае сравнительного продукта. Вязкость при низком градиенте сдвига отчетливо меньше. Различие говорит о том, что подвергнутый предварительной обработке согласно изобретению образец представляет собой однородный продукт. Взаимодействие между полимерными цепями меньше, если заместители равномернее распределены вдоль цепей. Менее значительное взаимодействие приводит к низким вязкостям и к изменению вязкости при сдвиге, приближающемуся к ньютоновскому поведению. При выливании водного раствора "взорванная" аммиаком карбоксиметилированная гуаровая камедь легко стекает. Напротив, в случае сравнительного образца происходит частое прерывание струи жидкости. Пример 7. Этот пример иллюстрирует применение полученной в примере 5 карбоксиметилированной гуаровой камеди в качестве загустителя при печатании текстильных изделий. При печатании текстильных изделий загущенный с помощью карбоксиметилированной гуаровой камеди пастообразный краситель наносят на текстиль, затем текстиль обрабатывают паром и загуститель снова вымывают. Оказывается, что сравнительный образец без предварительной обработки до карбоксиметилирования отмывается хуже. Это приводит к жесткому грифу текстиля. С помощью предварительно взорванной аммиаком и затем карбоксиметилированной гуаровой камеди, напротив, вымывание происходит без проблем, причем текстильный гриф является приятно мягким. Пример 8. Этот пример поясняет активацию согласно изобретению хитина. 40 г Хитина (содержание воды составляет примерно 7%) в описанном в примере 1 устройстве выдерживают в течение 14 ч при комнатной температуре и давлении 6-7 бар. Затем температуру повышают до 66 С, при этом устанавливается давление 30 бар и выдерживают в течение получаса при этой температуре. Систему затем взрывают в приемнике. Содержание воды после взрыва составляет 1,7 %. Первоначально очень гладкая и твердая поверхность частиц хитина после "взрывания" аммиаком расширяется по типу попкорна и на ощупь становится менее гладкой и твердой. ИКспектр полученного продукта имеет отчетливые различия по сравнению с ИК-спектром необработанного хитина. Интенсивность полосы колебаний карбонила в ацетильной группе отчетливо уменьшена. Это ясно говорит о том, что за счет воздействия аммиака значительная часть хитина превратилась в хитозан. Из увеличения ИК 19 трансмиссии при= 1653 см-1 можно сделать вывод о степени деацетилирования более чем 40%. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 1. Способ активации полисахаридов, при котором исходный полисахаридный материал вводят в контакт с жидким аммиаком при повышенном по сравнению с атмосферным исходном давлении и при температуре, по меньшей мере, примерно 25 С, при этом количество жидкого аммиака является достаточным, по крайней мере, для смачивания поверхности исходного полисахаридного материала, и затем декомпрессируют, отличающийся тем, что декомпрессию осуществляют взрывообразным снижением давления за счет увеличения объема, в котором находится система полисахарид/жидкий аммиак, при этом давление снижают, по меньшей мере, на 5 бар. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что взрывообразное увеличение объема осуществляют в течение времени менее чем 1 с. 3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем,что исходный полисахаридный материал вводят в контакт с жидким аммиаком в устройстве под давлением и систему полисахарид/жидкий аммиак декомпрессируют путем переведения во взрывную камеру с объемом, большим по сравнению с устройством под давлением. 4. Способ по любому из пп. 1-2, отличающийся тем, что исходное давление устанавливают примерно от 5 до 46 бар, предпочтительно примерно от 25 до 30 бар. 5. Способ по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что температуру в устройстве под давлением перед взрывообразным понижением исходного давления устанавливают примерно от 25 до 85 С, предпочтительно примерно от 55 до 65 С. 6. Способ по любому из пп.1-5, отличающийся тем, что исходное давление взрывообразно снижают, по меньшей мере, примерно на 10 бар, предпочтительно примерно на 30 бар. 7. Способ по любому из пп.1-6, отличающийся тем, что на 1 мас. ч. полисахарида используют, по меньшей мере, 1 мас. ч., предпочтительно примерно 5-10 мас. ч. жидкого аммиака. 8. Способ по любому из пп.1-7, отличающийся тем, что испарившийся путем взрывообразного увеличения объема аммиак конденсируют до жидкого аммиака и рециркулируют. 9. Способ по любому из пп.3-8, отличающийся тем, что перед введением системы полисахарид/жидкий аммиак во взрывной камере поддерживают вакуум. 10. Способ по любому из пп.1-9, отличающийся тем, что используют полисахарид,имеющий полигексозный скелет. 20 11. Способ по п.10, отличающийся тем, что в качестве полисахарида используют целлюлозу. 12. Способ по п.11, отличающийся тем, что в качестве целлюлозы используют компактную хемоцеллюлозу с плотностью примерно от 0,6 до 0,8 г/см 3. 13. Способ по п.10, отличающийся тем, что в качестве полисахарида используют галактоманнан. 14. Способ по п.13, отличающийся тем, что в качестве галактоманнана используют гуаровую камедь. 15. Способ по п.10, отличающийся тем, что в качестве полисахарида используют крахмал. 16. Способ по п.10, отличающийся тем, что в качестве полисахарида используют хитин. 17. Способ по любому из пп.1-16, отличающийся тем, что исходный полисахаридный материал содержит воду в количестве менее чем 12 мас.%, предпочтительно менее чем 9 мас.%. 18. Способ по любому из пп.1-17, отличающийся тем, что исходный полисахаридный материал содержит менее чем 18 мас.% примесей. 19. Способ по любому из пп.1-18, отличающийся тем, что исходный полисахаридный материал не содержит протеинов. 20. Способ по любому из пп.1-19, отличающийся тем, что для удаления остаточного аммиака конечный продукт вакуумируют и/или нагревают. 21. Полисахарид в форме кристаллической целлюлозы, отличающийся тем, что он имеет рентгеновский дифракционный спектр с максимумами при следующих углах отклонения 2 и со следующими интенсивностями: максимум 11,251 с относительной интенсивностью примерно 15-25; максимум 171 c относительной интенсивностью примерно 25-40; максимум 20,51 с относительной интенсивностью 100 (относительная величина). 22. Целлюлоза по п.21, отличающаяся тем,что величина ограниченной степени полимеризации составляет примерно от 50 до 200, предпочтительно примерно от 100 до 160. 23. Целлюлоза по п.21 или 22, отличающаяся тем, что она находится в виде пушка с плотностью менее чем 0,2 г/см 3, предпочтительно менее чем 0,1 г/см 3. 24. Целлюлоза по п.23, отличающаяся тем,что пушок содержит менее чем 0,5 мас.% аммиака. 25. Применение целлюлозы по любому из пп.21-24 для получения производных целлюлозы, в особенности, путем ацилирования, алкилирования, силилирования, ксантогенирования или карбамоилирования. 26. Применение целлюлозы по любому из пп.21-24 для получения раствора для мокрого прядения.

МПК / Метки

МПК: C08B 1/00

Метки: активации, согласно, полисахаридов, этому, применение, получаемые, способу, полисахариды, способ

Код ссылки

<a href="https://eas.patents.su/12-169-sposob-aktivacii-polisaharidov-poluchaemye-soglasno-etomu-sposobu-polisaharidy-i-ih-primenenie.html" rel="bookmark" title="База патентов Евразийского Союза">Способ активации полисахаридов, получаемые согласно этому способу полисахариды и их применение</a>

Предыдущий патент: Вещество для упаковки радиоактивных отходов

Следующий патент: Способ переработки масел и растворителей, загрязненных радиоактивными веществами, и устройство для его осуществления

Случайный патент: Способ мониторинга гидроразрыва пласта (варианты)