Способ и установка для образования гидравлических разрывов на различных уровнях интервала заканчивания скважины

Формула / Реферат

1. Способ образования гидравлических разрывов на различных уровнях интервала заканчивания подземного пласта, пересеченного стволом скважины, заключающийся в том, что располагают в стволе скважины спусковую колонну, содержащую переходное колено и разрывающую колонну, проходящую, по существу, через весь интервал заканчивания и образующую кольцевое пространство интервала заканчивания со стволом скважины, когда спусковая колонна находится в рабочем положении внутри ствола скважины, при этом разрывающая колонна содержит колонну сплошной основной трубы, имеющей множество перфорированных участков, отстоящих друг от друга вдоль ее длины, и по меньшей мере один альтернативный проточный канал, проходящий вдоль основной трубы, образование пробок в пределах кольцевого пространства интервала заканчивания у перфорированных участков за счет протекания суспензии разрыва, состоящей из жидкости разрыва и расклинивающих наполнителей, в кольцевое пространство интервала заканчивания, и при этом протекании часть жидкости из суспензии разрыва теряется в интервал заканчивания и в основную трубу через перфорированные участки, тем самым обеспечивая эффективную изоляцию этих частей кольцевого пространства заканчивания, расположенных между соответствующими соседними перфорированными участками, и образование разрывов на различных, по меньшей мере, некоторых из изолированных уровней интервала заканчивания за счет продолжения протекания суспензии разрыва, по меньшей мере, к некоторым изолированным уровням и подачи суспензии разрыва через по меньшей мере один альтернативный проточный канал, вызывая за счет этого образование разрывов на различных уровнях интервала заканчивания, расположенных рядом, по меньшей мере, с некоторыми изолированными уровнями кольцевого пространства интервала заканчивания.

2. Способ по п.1, при котором текучая среда разрыва представляет собой гель большой вязкости, а расклинивающие наполнители в суспензии представляют собой песок.

3. Способ по п.1, при котором в интервал заканчивания нагнетают гель большой вязкости без расклинивающих наполнителей перед нагнетанием суспензии разрыва.

4. Способ по п.3, при котором изолируют кольцевое пространство заканчивания от остальной части кольцевого пространства скважины перед перекачиванием упомянутой суспензии разрыва в кольцевое пространство интервала заканчивания и открывают остальную часть кольцевого пространства скважины на поверхности для протекания.

5. Способ по п.3, при котором обеспечивают протекание суспензии разрыва вниз по спусковой колонне и вытекание через переходное колено в верхнюю часть кольцевого пространства интервала заканчивания.

6. Способ по п.1, при котором по меньшей мере один альтернативный проточный канал состоит из шунтирующих труб, расположенных вокруг разрывающей колонны, отстоящих от нее в радиальном направлении и проходящих, по существу, по всему интервалу заканчивания, причем каждая из шунтирующих труб имеет впускное отверстие и множество выпускных отверстий, отстоящих друг от друга вдоль ее длины.

7. Способ по п.1, при котором по меньшей мере один альтернативный проточный канал состоит из шунтирующих труб, расположенных вокруг разрывающей колонны, отстоящих от нее в радиальном направлении и имеющих разные длины, проходя в интервал заканчивания, причем каждая из шунтирующих труб имеет впускное отверстие и по меньшей мере одно выпускное отверстие, отстоящие друг от друга вдоль ее длины.

8. Способ по п.1, при котором прекращают протекание суспензии разрыва в кольцевое пространство интервала заканчивания, когда на различных уровнях интервала заканчивания образованы разрывы, и эксплуатируют скважину путем обеспечения протекания добываемых текучих сред из интервала заканчивания в кольцевое пространство интервала заканчивания и в основную трубу через перфорированные участки.

9. Установка для образования гидравлических разрывов на различных уровнях интервала заканчивания подземного пласта, пересеченного стволом скважины, содержащая спусковую колонну, содержащую колонну насосно-компрессорных труб, переходное колено, подсоединенное к нижнему концу колонны насосно-компрессорных труб, и разрывающую колонну, соединенную с переходным коленом и содержащую отрезок сплошной основной трубы, имеющей множество перфорированных участков, отстоящих друг от друга вдоль ее длины, причем каждый из перфорированных участков имеет множество отверстий, проходящих сквозь основную трубу и выполненных вдоль части отрезка основной трубы, при этом перфорированные участки отстоят друг от друга вдоль основной трубы на расстояние от примерно 10 футов до примерно 1000 футов, и по меньшей мере один альтернативный проточный канал, проходящий вдоль отрезка основной трубы и имеющий одно впускное отверстие и по меньшей мере одно выпускное отверстие, выполненные в нем.

10. Установка по п.9, содержащая фильтрующее средство, расположенное на основной трубе поверх множества отверстий на каждом из перфорированных участков, для обеспечения протекания текучих сред в основную трубу через перфорированные участки и одновременного предотвращения протекания материала в форме твердых частиц в основную трубу сквозь фильтрующее средство.

11. Установка по п.9, в которой альтернативный проточный канал содержит шунтирующую трубу, проходящую в продольном направлении вдоль основной трубы.

12. Установка по п.9, в которой альтернативный проточный канал содержит множество шунтирующих труб, расположенных вокруг разрывающей колонны, отстоящих от нее в радиальном направлении и проходящих в продольном направлении вдоль основной трубы.

13. Установка по п.9, в которой длина каждого из перфорированных участков вдоль основной трубы составляет от около 1 до около 300 футов.

14. Установка по п.9, в которой длина каждого из перфорированных участков вдоль основной трубы составляет от около 5 до около 30 футов.

15. Установка по п.10, в которой фильтрующее средство содержит проволоку, намотанную вокруг основной трубы и поверх отверстий на перфорированных участках, при этом между витками проволоки имеются зазоры для образования протоков, через которые могут проходить текучие среды, но которые блокируют прохождение через них твердых частиц.

16. Установка по п.15, в которой проволока намотана поверх по меньшей мере одной шунтирующей трубы по меньшей мере на одном из перфорированных участков.

17. Установка по п.15, в которой по меньшей мере одна шунтирующая труба проходит поверх проволоки по меньшей мере на одном из перфорированных участков.

18. Установка по п.17, содержащая перфорированный рукав, расположенный поверх по меньшей мере одной шунтирующей трубы и проволоки по меньшей мере на одном из перфорированных участков.

19. Установка по п.10, в которой часть отрезка шунтирующей трубы является сплошной без выпускного отверстия, расположенного вдоль сплошной части упомянутой шунтирующей трубы, вследствие чего на протяжении всей сплошной части отрезка шунтирующей трубы отсутствует вытекание из шунтирующей трубы.

Текст

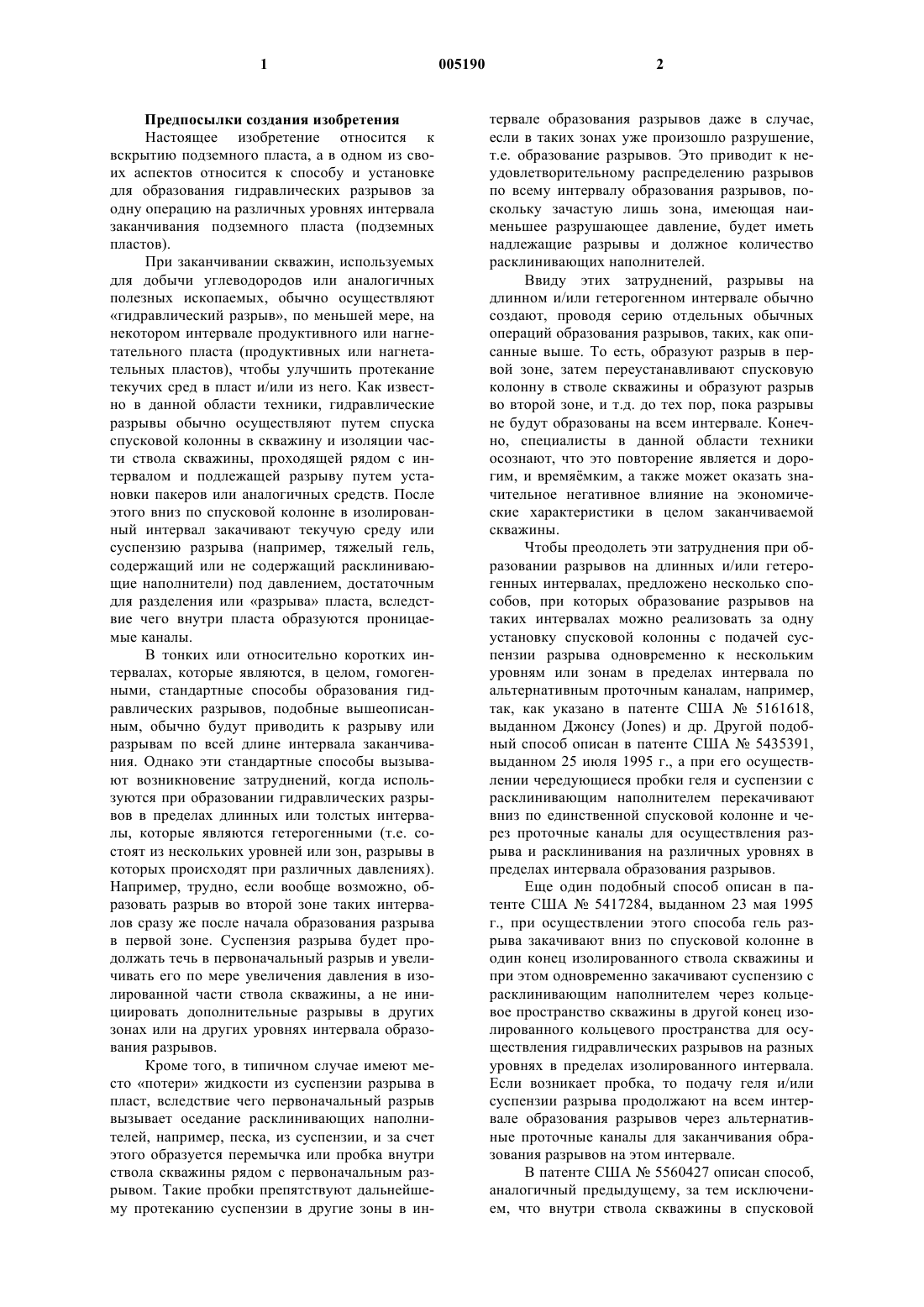

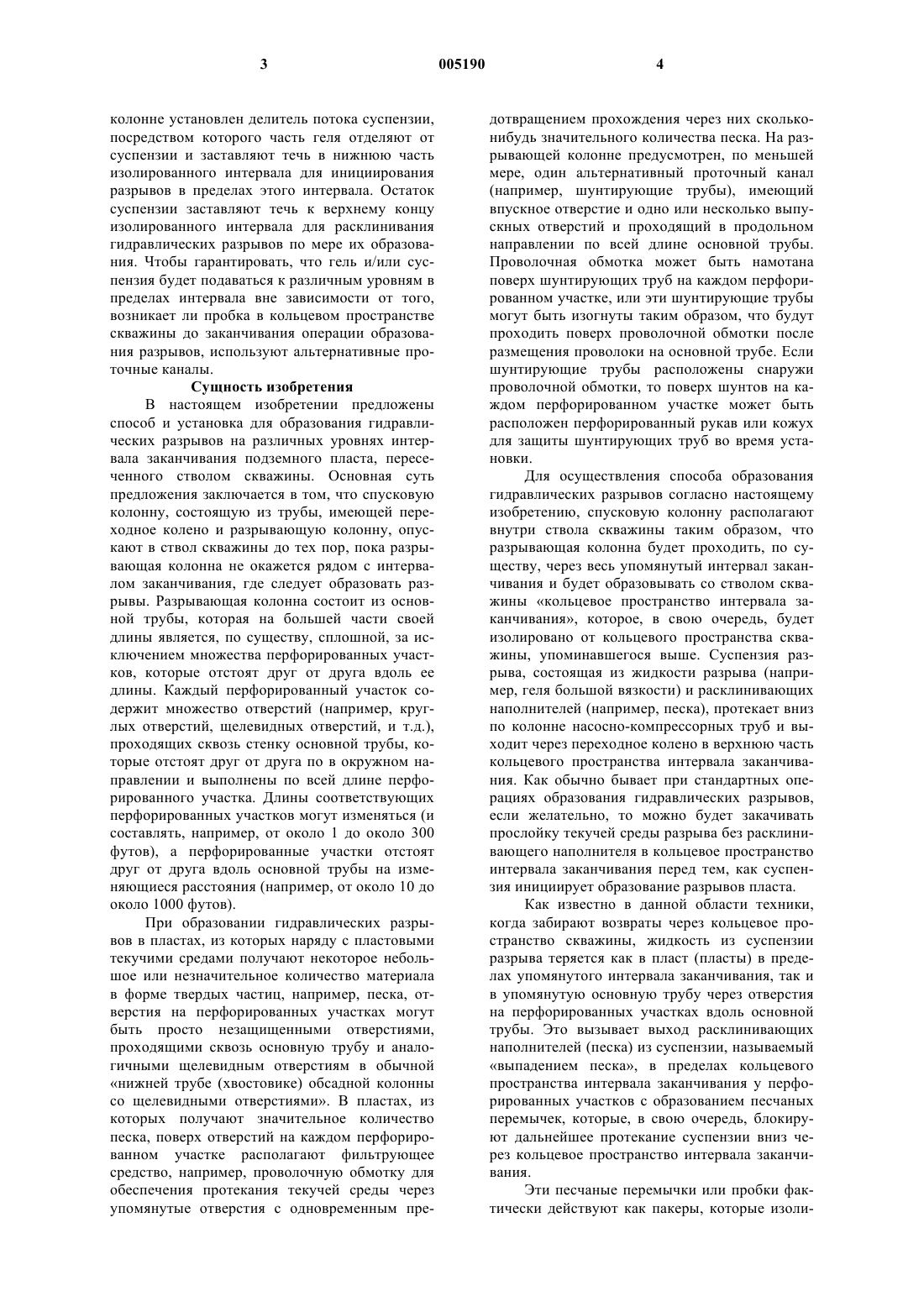

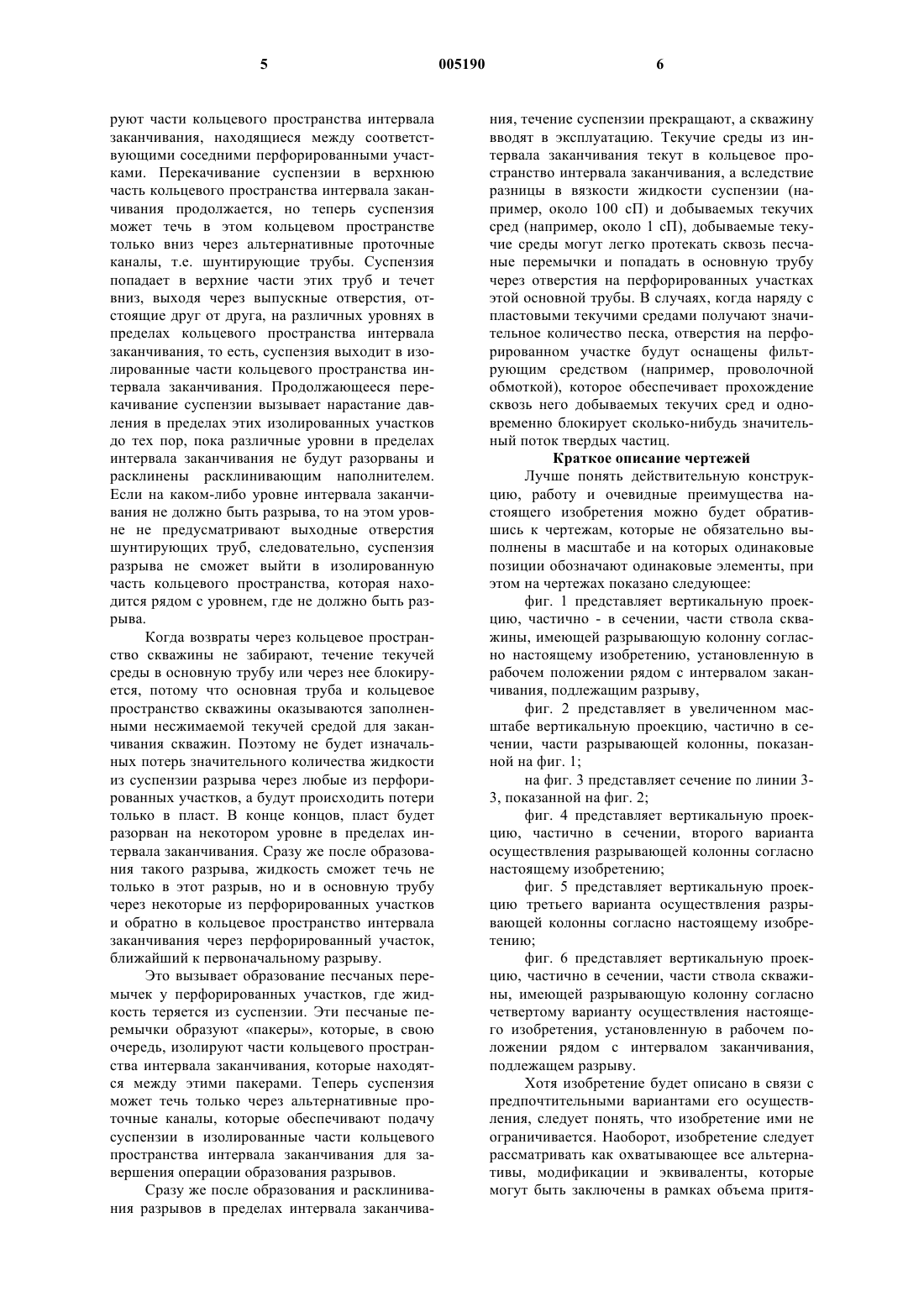

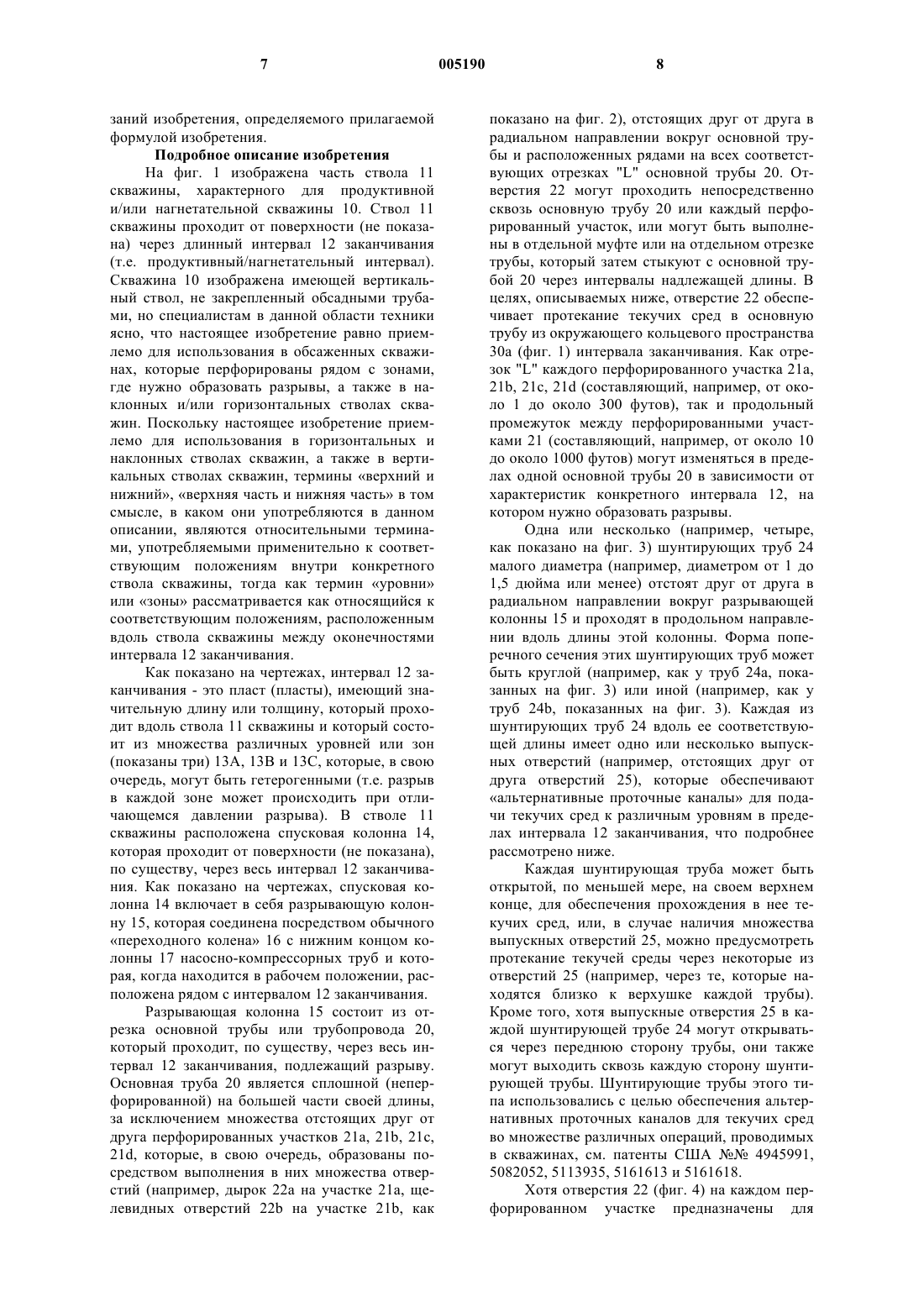

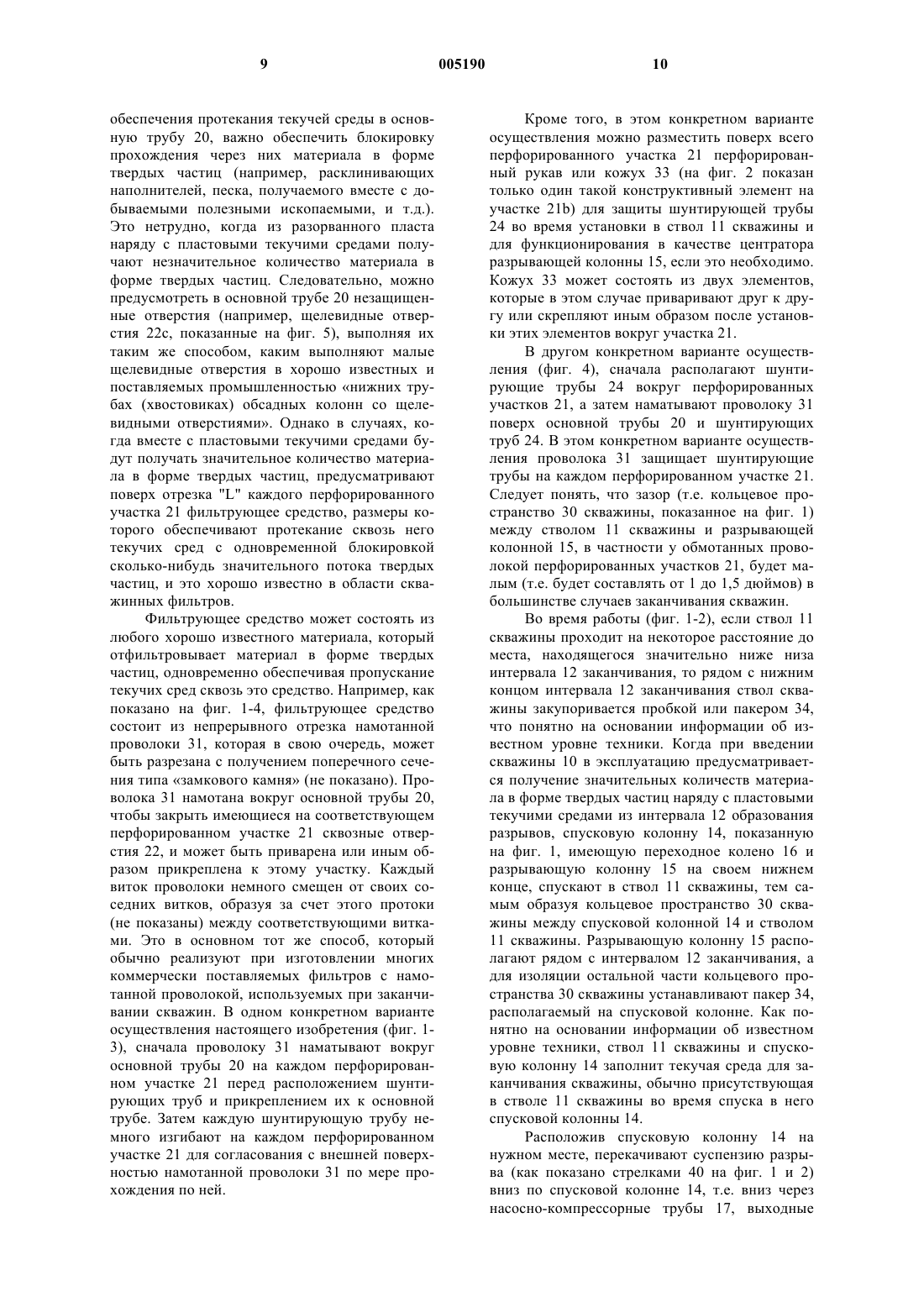

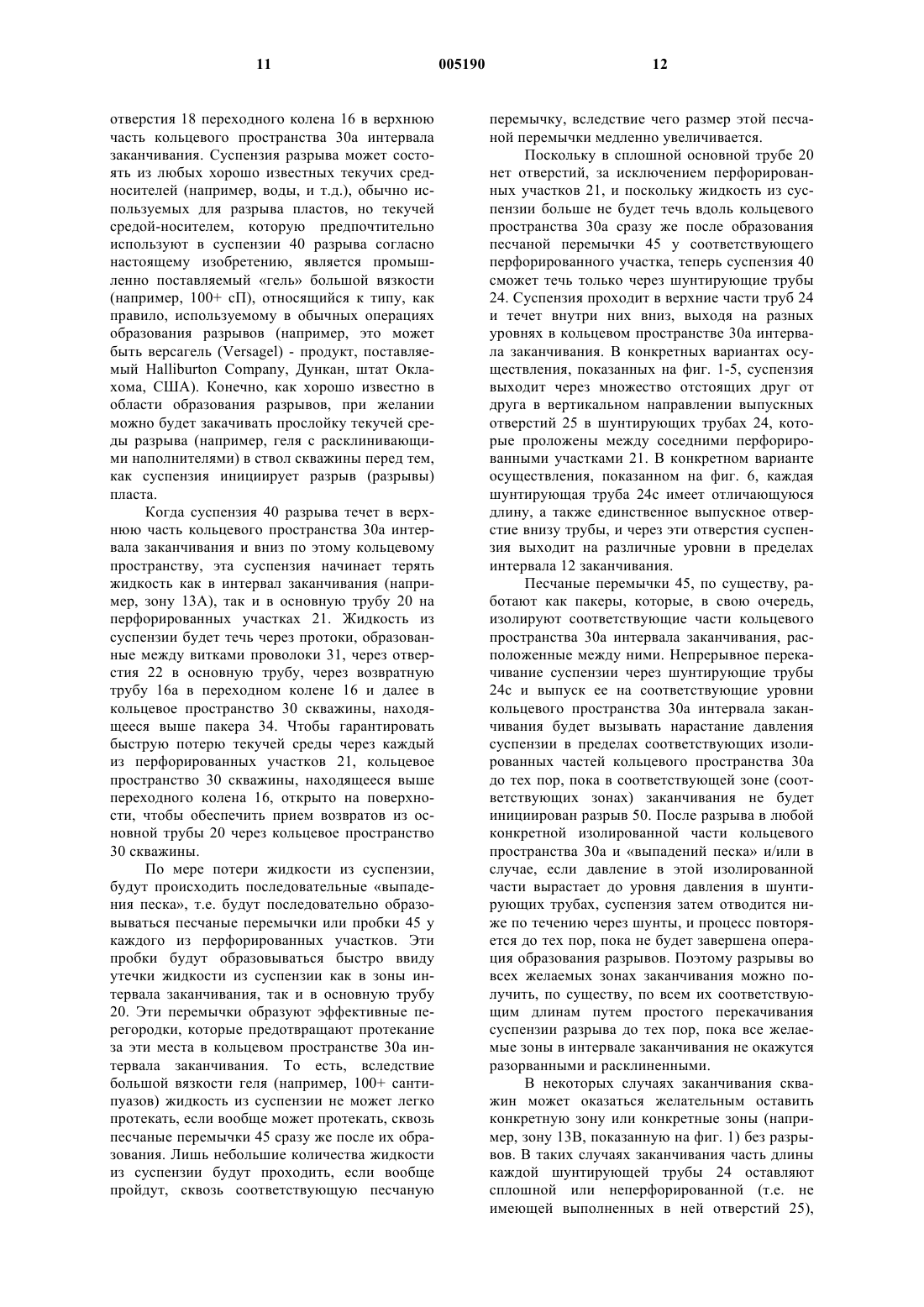

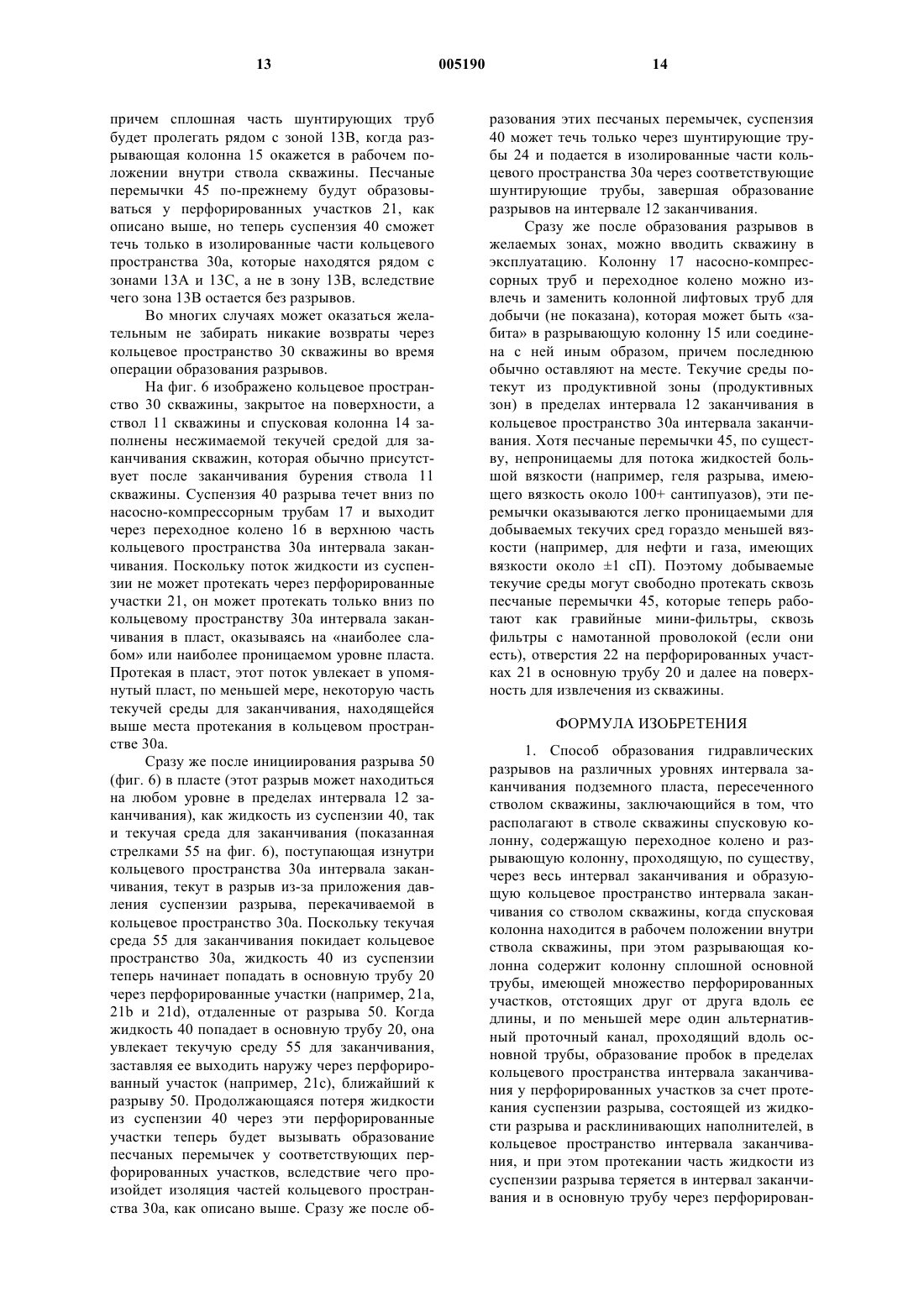

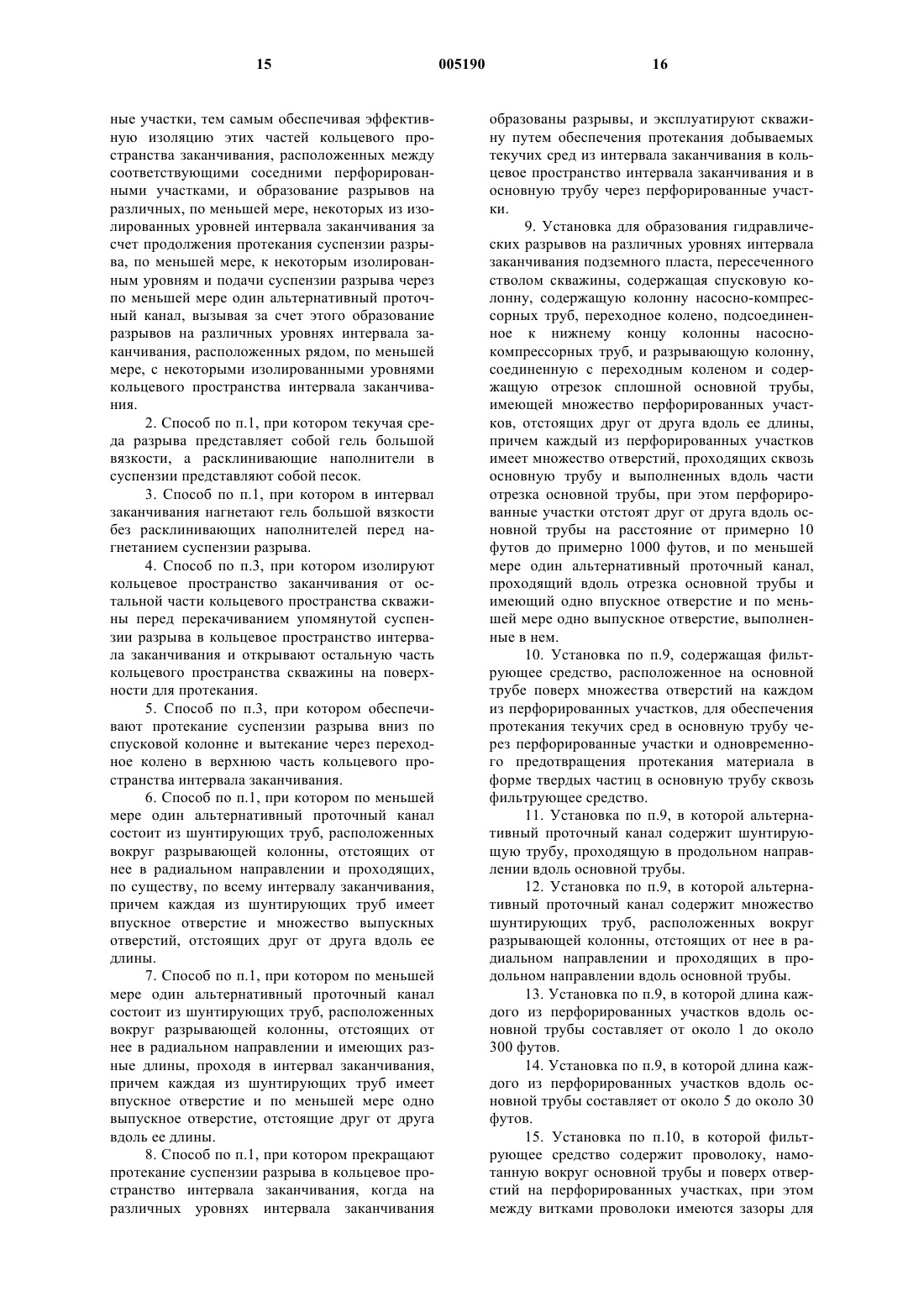

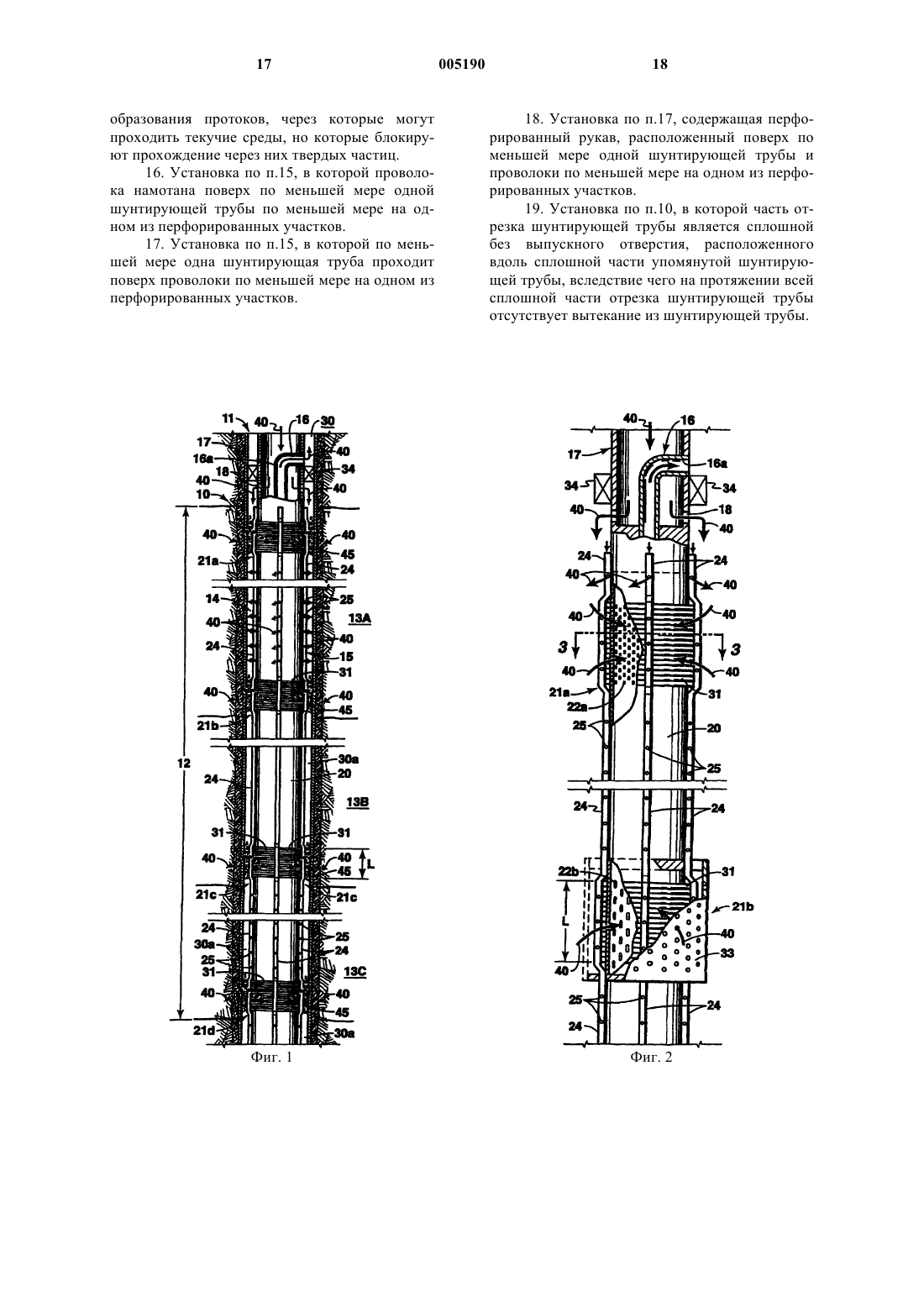

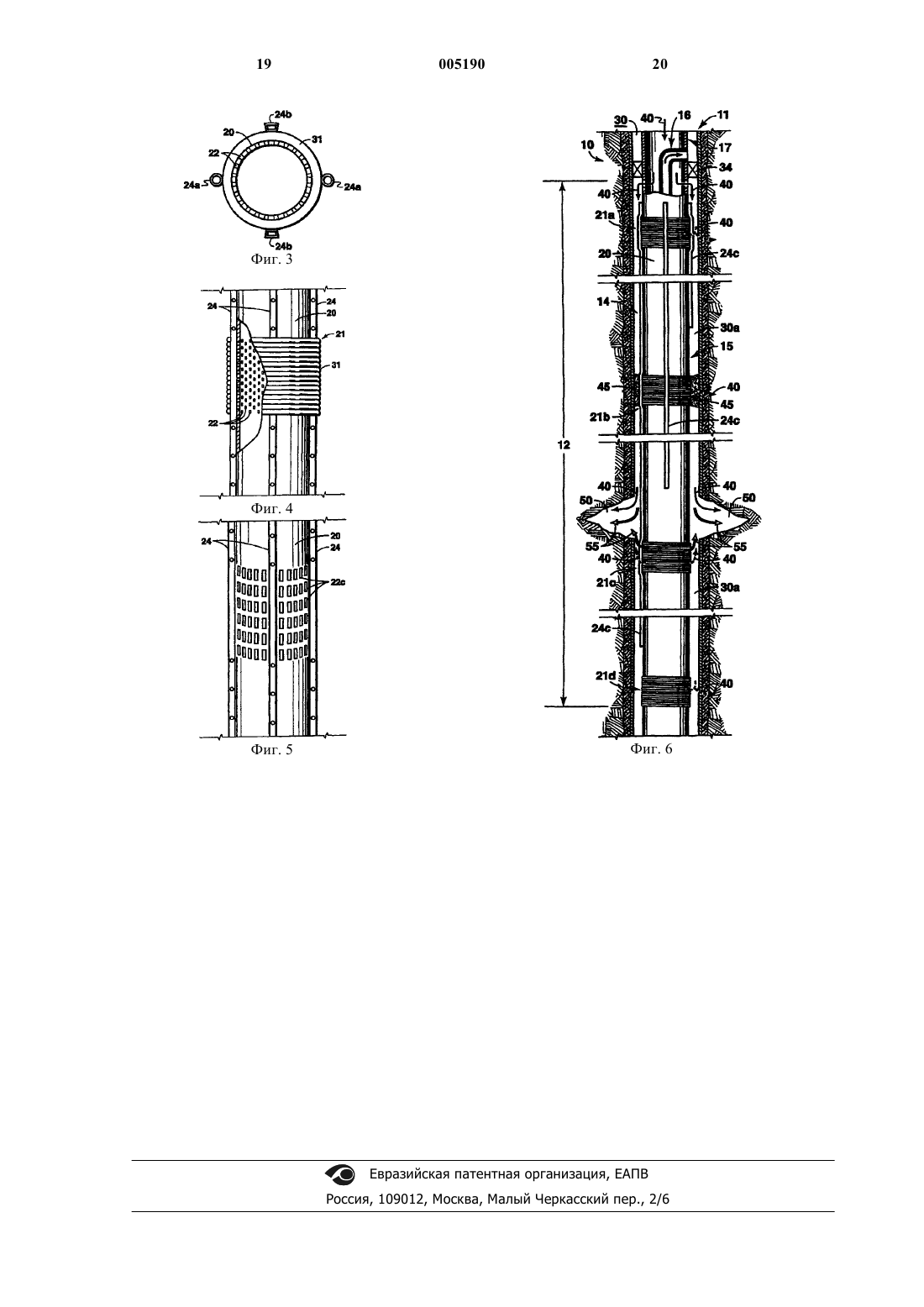

1 Предпосылки создания изобретения Настоящее изобретение относится к вскрытию подземного пласта, а в одном из своих аспектов относится к способу и установке для образования гидравлических разрывов за одну операцию на различных уровнях интервала заканчивания подземного пласта (подземных пластов). При заканчивании скважин, используемых для добычи углеводородов или аналогичных полезных ископаемых, обычно осуществляют гидравлический разрыв, по меньшей мере, на некотором интервале продуктивного или нагнетательного пласта (продуктивных или нагнетательных пластов), чтобы улучшить протекание текучих сред в пласт и/или из него. Как известно в данной области техники, гидравлические разрывы обычно осуществляют путем спуска спусковой колонны в скважину и изоляции части ствола скважины, проходящей рядом с интервалом и подлежащей разрыву путем установки пакеров или аналогичных средств. После этого вниз по спусковой колонне в изолированный интервал закачивают текучую среду или суспензию разрыва (например, тяжелый гель,содержащий или не содержащий расклинивающие наполнители) под давлением, достаточным для разделения или разрыва пласта, вследствие чего внутри пласта образуются проницаемые каналы. В тонких или относительно коротких интервалах, которые являются, в целом, гомогенными, стандартные способы образования гидравлических разрывов, подобные вышеописанным, обычно будут приводить к разрыву или разрывам по всей длине интервала заканчивания. Однако эти стандартные способы вызывают возникновение затруднений, когда используются при образовании гидравлических разрывов в пределах длинных или толстых интервалы, которые являются гетерогенными (т.е. состоят из нескольких уровней или зон, разрывы в которых происходят при различных давлениях). Например, трудно, если вообще возможно, образовать разрыв во второй зоне таких интервалов сразу же после начала образования разрыва в первой зоне. Суспензия разрыва будет продолжать течь в первоначальный разрыв и увеличивать его по мере увеличения давления в изолированной части ствола скважины, а не инициировать дополнительные разрывы в других зонах или на других уровнях интервала образования разрывов. Кроме того, в типичном случае имеют место потери жидкости из суспензии разрыва в пласт, вследствие чего первоначальный разрыв вызывает оседание расклинивающих наполнителей, например, песка, из суспензии, и за счет этого образуется перемычка или пробка внутри ствола скважины рядом с первоначальным разрывом. Такие пробки препятствуют дальнейшему протеканию суспензии в другие зоны в ин 005190 2 тервале образования разрывов даже в случае,если в таких зонах уже произошло разрушение,т.е. образование разрывов. Это приводит к неудовлетворительному распределению разрывов по всему интервалу образования разрывов, поскольку зачастую лишь зона, имеющая наименьшее разрушающее давление, будет иметь надлежащие разрывы и должное количество расклинивающих наполнителей. Ввиду этих затруднений, разрывы на длинном и/или гетерогенном интервале обычно создают, проводя серию отдельных обычных операций образования разрывов, таких, как описанные выше. То есть, образуют разрыв в первой зоне, затем переустанавливают спусковую колонну в стволе скважины и образуют разрыв во второй зоне, и т.д. до тех пор, пока разрывы не будут образованы на всем интервале. Конечно, специалисты в данной области техники осознают, что это повторение является и дорогим, и времямким, а также может оказать значительное негативное влияние на экономические характеристики в целом заканчиваемой скважины. Чтобы преодолеть эти затруднения при образовании разрывов на длинных и/или гетерогенных интервалах, предложено несколько способов, при которых образование разрывов на таких интервалах можно реализовать за одну установку спусковой колонны с подачей суспензии разрыва одновременно к нескольким уровням или зонам в пределах интервала по альтернативным проточным каналам, например,так, как указано в патенте США 5161618,выданном Джонсу (Jones) и др. Другой подобный способ описан в патенте США 5435391,выданном 25 июля 1995 г., а при его осуществлении чередующиеся пробки геля и суспензии с расклинивающим наполнителем перекачивают вниз по единственной спусковой колонне и через проточные каналы для осуществления разрыва и расклинивания на различных уровнях в пределах интервала образования разрывов. Еще один подобный способ описан в патенте США 5417284, выданном 23 мая 1995 г., при осуществлении этого способа гель разрыва закачивают вниз по спусковой колонне в один конец изолированного ствола скважины и при этом одновременно закачивают суспензию с расклинивающим наполнителем через кольцевое пространство скважины в другой конец изолированного кольцевого пространства для осуществления гидравлических разрывов на разных уровнях в пределах изолированного интервала. Если возникает пробка, то подачу геля и/или суспензии разрыва продолжают на всем интервале образования разрывов через альтернативные проточные каналы для заканчивания образования разрывов на этом интервале. В патенте США 5560427 описан способ,аналогичный предыдущему, за тем исключением, что внутри ствола скважины в спусковой 3 колонне установлен делитель потока суспензии,посредством которого часть геля отделяют от суспензии и заставляют течь в нижнюю часть изолированного интервала для инициирования разрывов в пределах этого интервала. Остаток суспензии заставляют течь к верхнему концу изолированного интервала для расклинивания гидравлических разрывов по мере их образования. Чтобы гарантировать, что гель и/или суспензия будет подаваться к различным уровням в пределах интервала вне зависимости от того,возникает ли пробка в кольцевом пространстве скважины до заканчивания операции образования разрывов, используют альтернативные проточные каналы. Сущность изобретения В настоящем изобретении предложены способ и установка для образования гидравлических разрывов на различных уровнях интервала заканчивания подземного пласта, пересеченного стволом скважины. Основная суть предложения заключается в том, что спусковую колонну, состоящую из трубы, имеющей переходное колено и разрывающую колонну, опускают в ствол скважины до тех пор, пока разрывающая колонна не окажется рядом с интервалом заканчивания, где следует образовать разрывы. Разрывающая колонна состоит из основной трубы, которая на большей части своей длины является, по существу, сплошной, за исключением множества перфорированных участков, которые отстоят друг от друга вдоль ее длины. Каждый перфорированный участок содержит множество отверстий (например, круглых отверстий, щелевидных отверстий, и т.д.),проходящих сквозь стенку основной трубы, которые отстоят друг от друга по в окружном направлении и выполнены по всей длине перфорированного участка. Длины соответствующих перфорированных участков могут изменяться (и составлять, например, от около 1 до около 300 футов), а перфорированные участки отстоят друг от друга вдоль основной трубы на изменяющиеся расстояния (например, от около 10 до около 1000 футов). При образовании гидравлических разрывов в пластах, из которых наряду с пластовыми текучими средами получают некоторое небольшое или незначительное количество материала в форме твердых частиц, например, песка, отверстия на перфорированных участках могут быть просто незащищенными отверстиями,проходящими сквозь основную трубу и аналогичными щелевидным отверстиям в обычной нижней трубе (хвостовике) обсадной колонны со щелевидными отверстиями. В пластах, из которых получают значительное количество песка, поверх отверстий на каждом перфорированном участке располагают фильтрующее средство, например, проволочную обмотку для обеспечения протекания текучей среды через упомянутые отверстия с одновременным пре 005190 4 дотвращением прохождения через них скольконибудь значительного количества песка. На разрывающей колонне предусмотрен, по меньшей мере, один альтернативный проточный канал(например, шунтирующие трубы), имеющий впускное отверстие и одно или несколько выпускных отверстий и проходящий в продольном направлении по всей длине основной трубы. Проволочная обмотка может быть намотана поверх шунтирующих труб на каждом перфорированном участке, или эти шунтирующие трубы могут быть изогнуты таким образом, что будут проходить поверх проволочной обмотки после размещения проволоки на основной трубе. Если шунтирующие трубы расположены снаружи проволочной обмотки, то поверх шунтов на каждом перфорированном участке может быть расположен перфорированный рукав или кожух для защиты шунтирующих труб во время установки. Для осуществления способа образования гидравлических разрывов согласно настоящему изобретению, спусковую колонну располагают внутри ствола скважины таким образом, что разрывающая колонна будет проходить, по существу, через весь упомянутый интервал заканчивания и будет образовывать со стволом скважины кольцевое пространство интервала заканчивания, которое, в свою очередь, будет изолировано от кольцевого пространства скважины, упоминавшегося выше. Суспензия разрыва, состоящая из жидкости разрыва (например, геля большой вязкости) и расклинивающих наполнителей (например, песка), протекает вниз по колонне насосно-компрессорных труб и выходит через переходное колено в верхнюю часть кольцевого пространства интервала заканчивания. Как обычно бывает при стандартных операциях образования гидравлических разрывов,если желательно, то можно будет закачивать прослойку текучей среды разрыва без расклинивающего наполнителя в кольцевое пространство интервала заканчивания перед тем, как суспензия инициирует образование разрывов пласта. Как известно в данной области техники,когда забирают возвраты через кольцевое пространство скважины, жидкость из суспензии разрыва теряется как в пласт (пласты) в пределах упомянутого интервала заканчивания, так и в упомянутую основную трубу через отверстия на перфорированных участках вдоль основной трубы. Это вызывает выход расклинивающих наполнителей (песка) из суспензии, называемый выпадением песка, в пределах кольцевого пространства интервала заканчивания у перфорированных участков с образованием песчаных перемычек, которые, в свою очередь, блокируют дальнейшее протекание суспензии вниз через кольцевое пространство интервала заканчивания. Эти песчаные перемычки или пробки фактически действуют как пакеры, которые изоли 5 руют части кольцевого пространства интервала заканчивания, находящиеся между соответствующими соседними перфорированными участками. Перекачивание суспензии в верхнюю часть кольцевого пространства интервала заканчивания продолжается, но теперь суспензия может течь в этом кольцевом пространстве только вниз через альтернативные проточные каналы, т.е. шунтирующие трубы. Суспензия попадает в верхние части этих труб и течет вниз, выходя через выпускные отверстия, отстоящие друг от друга, на различных уровнях в пределах кольцевого пространства интервала заканчивания, то есть, суспензия выходит в изолированные части кольцевого пространства интервала заканчивания. Продолжающееся перекачивание суспензии вызывает нарастание давления в пределах этих изолированных участков до тех пор, пока различные уровни в пределах интервала заканчивания не будут разорваны и расклинены расклинивающим наполнителем. Если на каком-либо уровне интервала заканчивания не должно быть разрыва, то на этом уровне не предусматривают выходные отверстия шунтирующих труб, следовательно, суспензия разрыва не сможет выйти в изолированную часть кольцевого пространства, которая находится рядом с уровнем, где не должно быть разрыва. Когда возвраты через кольцевое пространство скважины не забирают, течение текучей среды в основную трубу или через нее блокируется, потому что основная труба и кольцевое пространство скважины оказываются заполненными несжимаемой текучей средой для заканчивания скважин. Поэтому не будет изначальных потерь значительного количества жидкости из суспензии разрыва через любые из перфорированных участков, а будут происходить потери только в пласт. В конце концов, пласт будет разорван на некотором уровне в пределах интервала заканчивания. Сразу же после образования такого разрыва, жидкость сможет течь не только в этот разрыв, но и в основную трубу через некоторые из перфорированных участков и обратно в кольцевое пространство интервала заканчивания через перфорированный участок,ближайший к первоначальному разрыву. Это вызывает образование песчаных перемычек у перфорированных участков, где жидкость теряется из суспензии. Эти песчаные перемычки образуют пакеры, которые, в свою очередь, изолируют части кольцевого пространства интервала заканчивания, которые находятся между этими пакерами. Теперь суспензия может течь только через альтернативные проточные каналы, которые обеспечивают подачу суспензии в изолированные части кольцевого пространства интервала заканчивания для завершения операции образования разрывов. Сразу же после образования и расклинивания разрывов в пределах интервала заканчива 005190 6 ния, течение суспензии прекращают, а скважину вводят в эксплуатацию. Текучие среды из интервала заканчивания текут в кольцевое пространство интервала заканчивания, а вследствие разницы в вязкости жидкости суспензии (например, около 100 сП) и добываемых текучих сред (например, около 1 сП), добываемые текучие среды могут легко протекать сквозь песчаные перемычки и попадать в основную трубу через отверстия на перфорированных участках этой основной трубы. В случаях, когда наряду с пластовыми текучими средами получают значительное количество песка, отверстия на перфорированном участке будут оснащены фильтрующим средством (например, проволочной обмоткой), которое обеспечивает прохождение сквозь него добываемых текучих сред и одновременно блокирует сколько-нибудь значительный поток твердых частиц. Краткое описание чертежей Лучше понять действительную конструкцию, работу и очевидные преимущества настоящего изобретения можно будет обратившись к чертежам, которые не обязательно выполнены в масштабе и на которых одинаковые позиции обозначают одинаковые элементы, при этом на чертежах показано следующее: фиг. 1 представляет вертикальную проекцию, частично - в сечении, части ствола скважины, имеющей разрывающую колонну согласно настоящему изобретению, установленную в рабочем положении рядом с интервалом заканчивания, подлежащим разрыву,фиг. 2 представляет в увеличенном масштабе вертикальную проекцию, частично в сечении, части разрывающей колонны, показанной на фиг. 1; на фиг. 3 представляет сечение по линии 33, показанной на фиг. 2; фиг. 4 представляет вертикальную проекцию, частично в сечении, второго варианта осуществления разрывающей колонны согласно настоящему изобретению; фиг. 5 представляет вертикальную проекцию третьего варианта осуществления разрывающей колонны согласно настоящему изобретению; фиг. 6 представляет вертикальную проекцию, частично в сечении, части ствола скважины, имеющей разрывающую колонну согласно четвертому варианту осуществления настоящего изобретения, установленную в рабочем положении рядом с интервалом заканчивания,подлежащем разрыву. Хотя изобретение будет описано в связи с предпочтительными вариантами его осуществления, следует понять, что изобретение ими не ограничивается. Наоборот, изобретение следует рассматривать как охватывающее все альтернативы, модификации и эквиваленты, которые могут быть заключены в рамках объема притя 7 заний изобретения, определяемого прилагаемой формулой изобретения. Подробное описание изобретения На фиг. 1 изображена часть ствола 11 скважины, характерного для продуктивной и/или нагнетательной скважины 10. Ствол 11 скважины проходит от поверхности (не показана) через длинный интервал 12 заканчивания(т.е. продуктивный/нагнетательный интервал). Скважина 10 изображена имеющей вертикальный ствол, не закрепленный обсадными трубами, но специалистам в данной области техники ясно, что настоящее изобретение равно приемлемо для использования в обсаженных скважинах, которые перфорированы рядом с зонами,где нужно образовать разрывы, а также в наклонных и/или горизонтальных стволах скважин. Поскольку настоящее изобретение приемлемо для использования в горизонтальных и наклонных стволах скважин, а также в вертикальных стволах скважин, термины верхний и нижний, верхняя часть и нижняя часть в том смысле, в каком они употребляются в данном описании, являются относительными терминами, употребляемыми применительно к соответствующим положениям внутри конкретного ствола скважины, тогда как термин уровни или зоны рассматривается как относящийся к соответствующим положениям, расположенным вдоль ствола скважины между оконечностями интервала 12 заканчивания. Как показано на чертежах, интервал 12 заканчивания - это пласт (пласты), имеющий значительную длину или толщину, который проходит вдоль ствола 11 скважины и который состоит из множества различных уровней или зон(показаны три) 13 А, 13 В и 13 С, которые, в свою очередь, могут быть гетерогенными (т.е. разрыв в каждой зоне может происходить при отличающемся давлении разрыва). В стволе 11 скважины расположена спусковая колонна 14,которая проходит от поверхности (не показана),по существу, через весь интервал 12 заканчивания. Как показано на чертежах, спусковая колонна 14 включает в себя разрывающую колонну 15, которая соединена посредством обычного переходного колена 16 с нижним концом колонны 17 насосно-компрессорных труб и которая, когда находится в рабочем положении, расположена рядом с интервалом 12 заканчивания. Разрывающая колонна 15 состоит из отрезка основной трубы или трубопровода 20,который проходит, по существу, через весь интервал 12 заканчивания, подлежащий разрыву. Основная труба 20 является сплошной (неперфорированной) на большей части своей длины,за исключением множества отстоящих друг от друга перфорированных участков 21 а, 21b, 21 с,21d, которые, в свою очередь, образованы посредством выполнения в них множества отверстий (например, дырок 22 а на участке 21 а, щелевидных отверстий 22b на участке 21b, как 8 показано на фиг. 2), отстоящих друг от друга в радиальном направлении вокруг основной трубы и расположенных рядами на всех соответствующих отрезках "L" основной трубы 20. Отверстия 22 могут проходить непосредственно сквозь основную трубу 20 или каждый перфорированный участок, или могут быть выполнены в отдельной муфте или на отдельном отрезке трубы, который затем стыкуют с основной трубой 20 через интервалы надлежащей длины. В целях, описываемых ниже, отверстие 22 обеспечивает протекание текучих сред в основную трубу из окружающего кольцевого пространства 30 а (фиг. 1) интервала заканчивания. Как отрезок "L" каждого перфорированного участка 21 а,21b, 21 с, 21d (составляющий, например, от около 1 до около 300 футов), так и продольный промежуток между перфорированными участками 21 (составляющий, например, от около 10 до около 1000 футов) могут изменяться в пределах одной основной трубы 20 в зависимости от характеристик конкретного интервала 12, на котором нужно образовать разрывы. Одна или несколько (например, четыре,как показано на фиг. 3) шунтирующих труб 24 малого диаметра (например, диаметром от 1 до 1,5 дюйма или менее) отстоят друг от друга в радиальном направлении вокруг разрывающей колонны 15 и проходят в продольном направлении вдоль длины этой колонны. Форма поперечного сечения этих шунтирующих труб может быть круглой (например, как у труб 24 а, показанных на фиг. 3) или иной (например, как у труб 24b, показанных на фиг. 3). Каждая из шунтирующих труб 24 вдоль ее соответствующей длины имеет одно или несколько выпускных отверстий (например, отстоящих друг от друга отверстий 25), которые обеспечивают альтернативные проточные каналы для подачи текучих сред к различным уровням в пределах интервала 12 заканчивания, что подробнее рассмотрено ниже. Каждая шунтирующая труба может быть открытой, по меньшей мере, на своем верхнем конце, для обеспечения прохождения в нее текучих сред, или, в случае наличия множества выпускных отверстий 25, можно предусмотреть протекание текучей среды через некоторые из отверстий 25 (например, через те, которые находятся близко к верхушке каждой трубы). Кроме того, хотя выпускные отверстия 25 в каждой шунтирующей трубе 24 могут открываться через переднюю сторону трубы, они также могут выходить сквозь каждую сторону шунтирующей трубы. Шунтирующие трубы этого типа использовались с целью обеспечения альтернативных проточных каналов для текучих сред во множестве различных операций, проводимых в скважинах, см. патенты США 4945991,5082052, 5113935, 5161613 и 5161618. Хотя отверстия 22 (фиг. 4) на каждом перфорированном участке предназначены для 9 обеспечения протекания текучей среды в основную трубу 20, важно обеспечить блокировку прохождения через них материала в форме твердых частиц (например, расклинивающих наполнителей, песка, получаемого вместе с добываемыми полезными ископаемыми, и т.д.). Это нетрудно, когда из разорванного пласта наряду с пластовыми текучими средами получают незначительное количество материала в форме твердых частиц. Следовательно, можно предусмотреть в основной трубе 20 незащищенные отверстия (например, щелевидные отверстия 22 с, показанные на фиг. 5), выполняя их таким же способом, каким выполняют малые щелевидные отверстия в хорошо известных и поставляемых промышленностью нижних трубах (хвостовиках) обсадных колонн со щелевидными отверстиями. Однако в случаях, когда вместе с пластовыми текучими средами будут получать значительное количество материала в форме твердых частиц, предусматривают поверх отрезка "L" каждого перфорированного участка 21 фильтрующее средство, размеры которого обеспечивают протекание сквозь него текучих сред с одновременной блокировкой сколько-нибудь значительного потока твердых частиц, и это хорошо известно в области скважинных фильтров. Фильтрующее средство может состоять из любого хорошо известного материала, который отфильтровывает материал в форме твердых частиц, одновременно обеспечивая пропускание текучих сред сквозь это средство. Например, как показано на фиг. 1-4, фильтрующее средство состоит из непрерывного отрезка намотанной проволоки 31, которая в свою очередь, может быть разрезана с получением поперечного сечения типа замкового камня (не показано). Проволока 31 намотана вокруг основной трубы 20,чтобы закрыть имеющиеся на соответствующем перфорированном участке 21 сквозные отверстия 22, и может быть приварена или иным образом прикреплена к этому участку. Каждый виток проволоки немного смещен от своих соседних витков, образуя за счет этого протоки(не показаны) между соответствующими витками. Это в основном тот же способ, который обычно реализуют при изготовлении многих коммерчески поставляемых фильтров с намотанной проволокой, используемых при заканчивании скважин. В одном конкретном варианте осуществления настоящего изобретения (фиг. 13), сначала проволоку 31 наматывают вокруг основной трубы 20 на каждом перфорированном участке 21 перед расположением шунтирующих труб и прикреплением их к основной трубе. Затем каждую шунтирующую трубу немного изгибают на каждом перфорированном участке 21 для согласования с внешней поверхностью намотанной проволоки 31 по мере прохождения по ней. 10 Кроме того, в этом конкретном варианте осуществления можно разместить поверх всего перфорированного участка 21 перфорированный рукав или кожух 33 (на фиг. 2 показан только один такой конструктивный элемент на участке 21b) для защиты шунтирующей трубы 24 во время установки в ствол 11 скважины и для функционирования в качестве центратора разрывающей колонны 15, если это необходимо. Кожух 33 может состоять из двух элементов,которые в этом случае приваривают друг к другу или скрепляют иным образом после установки этих элементов вокруг участка 21. В другом конкретном варианте осуществления (фиг. 4), сначала располагают шунтирующие трубы 24 вокруг перфорированных участков 21, а затем наматывают проволоку 31 поверх основной трубы 20 и шунтирующих труб 24. В этом конкретном варианте осуществления проволока 31 защищает шунтирующие трубы на каждом перфорированном участке 21. Следует понять, что зазор (т.е. кольцевое пространство 30 скважины, показанное на фиг. 1) между стволом 11 скважины и разрывающей колонной 15, в частности у обмотанных проволокой перфорированных участков 21, будет малым (т.е. будет составлять от 1 до 1,5 дюймов) в большинстве случаев заканчивания скважин. Во время работы (фиг. 1-2), если ствол 11 скважины проходит на некоторое расстояние до места, находящегося значительно ниже низа интервала 12 заканчивания, то рядом с нижним концом интервала 12 заканчивания ствол скважины закупоривается пробкой или пакером 34,что понятно на основании информации об известном уровне техники. Когда при введении скважины 10 в эксплуатацию предусматривается получение значительных количеств материала в форме твердых частиц наряду с пластовыми текучими средами из интервала 12 образования разрывов, спусковую колонну 14, показанную на фиг. 1, имеющую переходное колено 16 и разрывающую колонну 15 на своем нижнем конце, спускают в ствол 11 скважины, тем самым образуя кольцевое пространство 30 скважины между спусковой колонной 14 и стволом 11 скважины. Разрывающую колонну 15 располагают рядом с интервалом 12 заканчивания, а для изоляции остальной части кольцевого пространства 30 скважины устанавливают пакер 34,располагаемый на спусковой колонне. Как понятно на основании информации об известном уровне техники, ствол 11 скважины и спусковую колонну 14 заполнит текучая среда для заканчивания скважины, обычно присутствующая в стволе 11 скважины во время спуска в него спусковой колонны 14. Расположив спусковую колонну 14 на нужном месте, перекачивают суспензию разрыва (как показано стрелками 40 на фиг. 1 и 2) вниз по спусковой колонне 14, т.е. вниз через насосно-компрессорные трубы 17, выходные 11 отверстия 18 переходного колена 16 в верхнюю часть кольцевого пространства 30 а интервала заканчивания. Суспензия разрыва может состоять из любых хорошо известных текучих средносителей (например, воды, и т.д.), обычно используемых для разрыва пластов, но текучей средой-носителем, которую предпочтительно используют в суспензии 40 разрыва согласно настоящему изобретению, является промышленно поставляемый гель большой вязкости(например, 100+ сП), относящийся к типу, как правило, используемому в обычных операциях образования разрывов (например, это может быть версагель (Versagel) - продукт, поставляемый Halliburton Company, Дункан, штат Оклахома, США). Конечно, как хорошо известно в области образования разрывов, при желании можно будет закачивать прослойку текучей среды разрыва (например, геля с расклинивающими наполнителями) в ствол скважины перед тем,как суспензия инициирует разрыв (разрывы) пласта. Когда суспензия 40 разрыва течет в верхнюю часть кольцевого пространства 30 а интервала заканчивания и вниз по этому кольцевому пространству, эта суспензия начинает терять жидкость как в интервал заканчивания (например, зону 13 А), так и в основную трубу 20 на перфорированных участках 21. Жидкость из суспензии будет течь через протоки, образованные между витками проволоки 31, через отверстия 22 в основную трубу, через возвратную трубу 16 а в переходном колене 16 и далее в кольцевое пространство 30 скважины, находящееся выше пакера 34. Чтобы гарантировать быструю потерю текучей среды через каждый из перфорированных участков 21, кольцевое пространство 30 скважины, находящееся выше переходного колена 16, открыто на поверхности, чтобы обеспечить прием возвратов из основной трубы 20 через кольцевое пространство 30 скважины. По мере потери жидкости из суспензии,будут происходить последовательные выпадения песка, т.е. будут последовательно образовываться песчаные перемычки или пробки 45 у каждого из перфорированных участков. Эти пробки будут образовываться быстро ввиду утечки жидкости из суспензии как в зоны интервала заканчивания, так и в основную трубу 20. Эти перемычки образуют эффективные перегородки, которые предотвращают протекание за эти места в кольцевом пространстве 30 а интервала заканчивания. То есть, вследствие большой вязкости геля (например, 100+ сантипуазов) жидкость из суспензии не может легко протекать, если вообще может протекать, сквозь песчаные перемычки 45 сразу же после их образования. Лишь небольшие количества жидкости из суспензии будут проходить, если вообще пройдут, сквозь соответствующую песчаную 12 перемычку, вследствие чего размер этой песчаной перемычки медленно увеличивается. Поскольку в сплошной основной трубе 20 нет отверстий, за исключением перфорированных участков 21, и поскольку жидкость из суспензии больше не будет течь вдоль кольцевого пространства 30 а сразу же после образования песчаной перемычки 45 у соответствующего перфорированного участка, теперь суспензия 40 сможет течь только через шунтирующие трубы 24. Суспензия проходит в верхние части труб 24 и течет внутри них вниз, выходя на разных уровнях в кольцевом пространстве 30 а интервала заканчивания. В конкретных вариантах осуществления, показанных на фиг. 1-5, суспензия выходит через множество отстоящих друг от друга в вертикальном направлении выпускных отверстий 25 в шунтирующих трубах 24, которые проложены между соседними перфорированными участками 21. В конкретном варианте осуществления, показанном на фиг. 6, каждая шунтирующая труба 24 с имеет отличающуюся длину, а также единственное выпускное отверстие внизу трубы, и через эти отверстия суспензия выходит на различные уровни в пределах интервала 12 заканчивания. Песчаные перемычки 45, по существу, работают как пакеры, которые, в свою очередь,изолируют соответствующие части кольцевого пространства 30 а интервала заканчивания, расположенные между ними. Непрерывное перекачивание суспензии через шунтирующие трубы 24 с и выпуск ее на соответствующие уровни кольцевого пространства 30 а интервала заканчивания будет вызывать нарастание давления суспензии в пределах соответствующих изолированных частей кольцевого пространства 30 а до тех пор, пока в соответствующей зоне (соответствующих зонах) заканчивания не будет инициирован разрыв 50. После разрыва в любой конкретной изолированной части кольцевого пространства 30 а и выпадений песка и/или в случае, если давление в этой изолированной части вырастает до уровня давления в шунтирующих трубах, суспензия затем отводится ниже по течению через шунты, и процесс повторяется до тех пор, пока не будет завершена операция образования разрывов. Поэтому разрывы во всех желаемых зонах заканчивания можно получить, по существу, по всем их соответствующим длинам путем простого перекачивания суспензии разрыва до тех пор, пока все желаемые зоны в интервале заканчивания не окажутся разорванными и расклиненными. В некоторых случаях заканчивания скважин может оказаться желательным оставить конкретную зону или конкретные зоны (например, зону 13 В, показанную на фиг. 1) без разрывов. В таких случаях заканчивания часть длины каждой шунтирующей трубы 24 оставляют сплошной или неперфорированной (т.е. не имеющей выполненных в ней отверстий 25), 13 причем сплошная часть шунтирующих труб будет пролегать рядом с зоной 13 В, когда разрывающая колонна 15 окажется в рабочем положении внутри ствола скважины. Песчаные перемычки 45 по-прежнему будут образовываться у перфорированных участков 21, как описано выше, но теперь суспензия 40 сможет течь только в изолированные части кольцевого пространства 30 а, которые находятся рядом с зонами 13 А и 13 С, а не в зону 13 В, вследствие чего зона 13 В остается без разрывов. Во многих случаях может оказаться желательным не забирать никакие возвраты через кольцевое пространство 30 скважины во время операции образования разрывов. На фиг. 6 изображено кольцевое пространство 30 скважины, закрытое на поверхности, а ствол 11 скважины и спусковая колонна 14 заполнены несжимаемой текучей средой для заканчивания скважин, которая обычно присутствует после заканчивания бурения ствола 11 скважины. Суспензия 40 разрыва течет вниз по насосно-компрессорным трубам 17 и выходит через переходное колено 16 в верхнюю часть кольцевого пространства 30 а интервала заканчивания. Поскольку поток жидкости из суспензии не может протекать через перфорированные участки 21, он может протекать только вниз по кольцевому пространству 30 а интервала заканчивания в пласт, оказываясь на наиболее слабом или наиболее проницаемом уровне пласта. Протекая в пласт, этот поток увлекает в упомянутый пласт, по меньшей мере, некоторую часть текучей среды для заканчивания, находящейся выше места протекания в кольцевом пространстве 30 а. Сразу же после инициирования разрыва 50(фиг. 6) в пласте (этот разрыв может находиться на любом уровне в пределах интервала 12 заканчивания), как жидкость из суспензии 40, так и текучая среда для заканчивания (показанная стрелками 55 на фиг. 6), поступающая изнутри кольцевого пространства 30 а интервала заканчивания, текут в разрыв из-за приложения давления суспензии разрыва, перекачиваемой в кольцевое пространство 30 а. Поскольку текучая среда 55 для заканчивания покидает кольцевое пространство 30 а, жидкость 40 из суспензии теперь начинает попадать в основную трубу 20 через перфорированные участки (например, 21 а,21b и 21d), отдаленные от разрыва 50. Когда жидкость 40 попадает в основную трубу 20, она увлекает текучую среду 55 для заканчивания,заставляя ее выходить наружу через перфорированный участок (например, 21 с), ближайший к разрыву 50. Продолжающаяся потеря жидкости из суспензии 40 через эти перфорированные участки теперь будет вызывать образование песчаных перемычек у соответствующих перфорированных участков, вследствие чего произойдет изоляция частей кольцевого пространства 30 а, как описано выше. Сразу же после об 005190 14 разования этих песчаных перемычек, суспензия 40 может течь только через шунтирующие трубы 24 и подается в изолированные части кольцевого пространства 30 а через соответствующие шунтирующие трубы, завершая образование разрывов на интервале 12 заканчивания. Сразу же после образования разрывов в желаемых зонах, можно вводить скважину в эксплуатацию. Колонну 17 насосно-компрессорных труб и переходное колено можно извлечь и заменить колонной лифтовых труб для добычи (не показана), которая может быть забита в разрывающую колонну 15 или соединена с ней иным образом, причем последнюю обычно оставляют на месте. Текучие среды потекут из продуктивной зоны (продуктивных зон) в пределах интервала 12 заканчивания в кольцевое пространство 30 а интервала заканчивания. Хотя песчаные перемычки 45, по существу, непроницаемы для потока жидкостей большой вязкости (например, геля разрыва, имеющего вязкость около 100+ сантипуазов), эти перемычки оказываются легко проницаемыми для добываемых текучих сред гораздо меньшей вязкости (например, для нефти и газа, имеющих вязкости около 1 сП). Поэтому добываемые текучие среды могут свободно протекать сквозь песчаные перемычки 45, которые теперь работают как гравийные мини-фильтры, сквозь фильтры с намотанной проволокой (если они есть), отверстия 22 на перфорированных участках 21 в основную трубу 20 и далее на поверхность для извлечения из скважины. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 1. Способ образования гидравлических разрывов на различных уровнях интервала заканчивания подземного пласта, пересеченного стволом скважины, заключающийся в том, что располагают в стволе скважины спусковую колонну, содержащую переходное колено и разрывающую колонну, проходящую, по существу,через весь интервал заканчивания и образующую кольцевое пространство интервала заканчивания со стволом скважины, когда спусковая колонна находится в рабочем положении внутри ствола скважины, при этом разрывающая колонна содержит колонну сплошной основной трубы, имеющей множество перфорированных участков, отстоящих друг от друга вдоль ее длины, и по меньшей мере один альтернативный проточный канал, проходящий вдоль основной трубы, образование пробок в пределах кольцевого пространства интервала заканчивания у перфорированных участков за счет протекания суспензии разрыва, состоящей из жидкости разрыва и расклинивающих наполнителей, в кольцевое пространство интервала заканчивания, и при этом протекании часть жидкости из суспензии разрыва теряется в интервал заканчивания и в основную трубу через перфорирован 15 ные участки, тем самым обеспечивая эффективную изоляцию этих частей кольцевого пространства заканчивания, расположенных между соответствующими соседними перфорированными участками, и образование разрывов на различных, по меньшей мере, некоторых из изолированных уровней интервала заканчивания за счет продолжения протекания суспензии разрыва, по меньшей мере, к некоторым изолированным уровням и подачи суспензии разрыва через по меньшей мере один альтернативный проточный канал, вызывая за счет этого образование разрывов на различных уровнях интервала заканчивания, расположенных рядом, по меньшей мере, с некоторыми изолированными уровнями кольцевого пространства интервала заканчивания. 2. Способ по п.1, при котором текучая среда разрыва представляет собой гель большой вязкости, а расклинивающие наполнители в суспензии представляют собой песок. 3. Способ по п.1, при котором в интервал заканчивания нагнетают гель большой вязкости без расклинивающих наполнителей перед нагнетанием суспензии разрыва. 4. Способ по п.3, при котором изолируют кольцевое пространство заканчивания от остальной части кольцевого пространства скважины перед перекачиванием упомянутой суспензии разрыва в кольцевое пространство интервала заканчивания и открывают остальную часть кольцевого пространства скважины на поверхности для протекания. 5. Способ по п.3, при котором обеспечивают протекание суспензии разрыва вниз по спусковой колонне и вытекание через переходное колено в верхнюю часть кольцевого пространства интервала заканчивания. 6. Способ по п.1, при котором по меньшей мере один альтернативный проточный канал состоит из шунтирующих труб, расположенных вокруг разрывающей колонны, отстоящих от нее в радиальном направлении и проходящих,по существу, по всему интервалу заканчивания,причем каждая из шунтирующих труб имеет впускное отверстие и множество выпускных отверстий, отстоящих друг от друга вдоль ее длины. 7. Способ по п.1, при котором по меньшей мере один альтернативный проточный канал состоит из шунтирующих труб, расположенных вокруг разрывающей колонны, отстоящих от нее в радиальном направлении и имеющих разные длины, проходя в интервал заканчивания,причем каждая из шунтирующих труб имеет впускное отверстие и по меньшей мере одно выпускное отверстие, отстоящие друг от друга вдоль ее длины. 8. Способ по п.1, при котором прекращают протекание суспензии разрыва в кольцевое пространство интервала заканчивания, когда на различных уровнях интервала заканчивания 16 образованы разрывы, и эксплуатируют скважину путем обеспечения протекания добываемых текучих сред из интервала заканчивания в кольцевое пространство интервала заканчивания и в основную трубу через перфорированные участки. 9. Установка для образования гидравлических разрывов на различных уровнях интервала заканчивания подземного пласта, пересеченного стволом скважины, содержащая спусковую колонну, содержащую колонну насосно-компрессорных труб, переходное колено, подсоединенное к нижнему концу колонны насоснокомпрессорных труб, и разрывающую колонну,соединенную с переходным коленом и содержащую отрезок сплошной основной трубы,имеющей множество перфорированных участков, отстоящих друг от друга вдоль ее длины,причем каждый из перфорированных участков имеет множество отверстий, проходящих сквозь основную трубу и выполненных вдоль части отрезка основной трубы, при этом перфорированные участки отстоят друг от друга вдоль основной трубы на расстояние от примерно 10 футов до примерно 1000 футов, и по меньшей мере один альтернативный проточный канал,проходящий вдоль отрезка основной трубы и имеющий одно впускное отверстие и по меньшей мере одно выпускное отверстие, выполненные в нем. 10. Установка по п.9, содержащая фильтрующее средство, расположенное на основной трубе поверх множества отверстий на каждом из перфорированных участков, для обеспечения протекания текучих сред в основную трубу через перфорированные участки и одновременного предотвращения протекания материала в форме твердых частиц в основную трубу сквозь фильтрующее средство. 11. Установка по п.9, в которой альтернативный проточный канал содержит шунтирующую трубу, проходящую в продольном направлении вдоль основной трубы. 12. Установка по п.9, в которой альтернативный проточный канал содержит множество шунтирующих труб, расположенных вокруг разрывающей колонны, отстоящих от нее в радиальном направлении и проходящих в продольном направлении вдоль основной трубы. 13. Установка по п.9, в которой длина каждого из перфорированных участков вдоль основной трубы составляет от около 1 до около 300 футов. 14. Установка по п.9, в которой длина каждого из перфорированных участков вдоль основной трубы составляет от около 5 до около 30 футов. 15. Установка по п.10, в которой фильтрующее средство содержит проволоку, намотанную вокруг основной трубы и поверх отверстий на перфорированных участках, при этом между витками проволоки имеются зазоры для образования протоков, через которые могут проходить текучие среды, но которые блокируют прохождение через них твердых частиц. 16. Установка по п.15, в которой проволока намотана поверх по меньшей мере одной шунтирующей трубы по меньшей мере на одном из перфорированных участков. 17. Установка по п.15, в которой по меньшей мере одна шунтирующая труба проходит поверх проволоки по меньшей мере на одном из перфорированных участков. 18. Установка по п.17, содержащая перфорированный рукав, расположенный поверх по меньшей мере одной шунтирующей трубы и проволоки по меньшей мере на одном из перфорированных участков. 19. Установка по п.10, в которой часть отрезка шунтирующей трубы является сплошной без выпускного отверстия, расположенного вдоль сплошной части упомянутой шунтирующей трубы, вследствие чего на протяжении всей сплошной части отрезка шунтирующей трубы отсутствует вытекание из шунтирующей трубы.

МПК / Метки

МПК: E21B 43/26

Метки: уровнях, заканчивания, скважины, разрывов, способ, установка, различных, гидравлических, образования, интервала

Код ссылки

<a href="https://eas.patents.su/11-5190-sposob-i-ustanovka-dlya-obrazovaniya-gidravlicheskih-razryvov-na-razlichnyh-urovnyah-intervala-zakanchivaniya-skvazhiny.html" rel="bookmark" title="База патентов Евразийского Союза">Способ и установка для образования гидравлических разрывов на различных уровнях интервала заканчивания скважины</a>

Предыдущий патент: Способ и инструмент для гравийной набивки скважины

Следующий патент: Изолирующая композиция в виде полиуретанового эластомерного геля и ее применение

Случайный патент: Смесь для рафинирования и модифицирования стали и чугуна