Система и способ для бесконтактного измерения длины оси, и/или кривизны роговицы, и/или глубины передней камеры глаза предпочтительно для расчета внутриглазных линз (вгл)

Номер патента: 4236

Опубликовано: 26.02.2004

Авторы: Дёринг Аксель, Мюллер Лотар, Бергнер Роланд, Шуберт Зигфрид, Дитцель Буркхард, Фойгт Клаус-Дитмар, Штайнметц Дитмар, Берендт Франк, Барт Роланд

Формула / Реферат

1. Комбинированный прибор для бесконтактного измерения длины оси и радиуса кривизны роговицы глаза (14), имеющий

а) интерферометрическую систему (1-6) с регулируемой оптической разностью хода,

б) первый светоделительный кубик (8), проецирующий излучение интерферометрической системы (1-6) на глаз (14),

в) фотодиод (17), на который при измерении длины оси через второй светоделительный кубик (15) и фокусирующий элемент (16) выводятся отраженные от роговицы и сетчатки составляющие светового луча,

г) несколько расположенных концентрично и симметрично оптической оси глаза (14) источников (10) света, каждый из которых для измерения кривизны роговицы освещает глаз наклонно к оптической оси, формируя точечное изображение, и

д) камеру (23), на которую при измерении кривизны роговицы через первый и второй светоделительные кубики (8, 15) проецируются изображения Пуркинье, представляющие собой отражения точечных источников (10) света от роговицы,

е) при этом часть отражаемого роговицей и сетчаткой излучения интерферометрической системы проецируется для наблюдения на камеру (23).

2. Комбинированный прибор по п.1, в котором камерой является ПЗС-камера (23).

3. Комбинированный прибор по п.1 или 2, имеющий шесть расположенных концентрично и симметрично оптической оси глаза светоизлучающих диодов (10), излучение которых коллимируется оптическими системами (11).

4. Комбинированный прибор по любому из пп.1-3, имеющий расположенные концентрично оптической оси глаза (14) источники (24) освещающего излучения, формирующие на роговице проецируемые на камеру точечные отражения для приведения глаза (14) в требуемое положение, при этом указанные источники освещающего излучения одновременно служат и для освещения, и для приведения глаза в требуемое положение.

5. Комбинированный прибор по любому из пп.1-4, имеющий служащий для ввода излучения в интерферометр источник (1, 1а) света, предназначенный для фиксации глаза (14), при этом фотодиод (17) воспринимает отраженный от роговицы свет в том случае, когда глаз (14) расположен точно на оптической оси комбинированного прибора, и выдает сигнал постоянного напряжения, уровень которого служит критерием точности приведения глаза (14) в требуемое положение.

6. Комбинированный прибор по п.4, в котором источниками освещающего излучения служат инфракрасные светодиоды (24), которые расположены по окружности в каждом случае между источниками (10) света, предназначенными для измерения радиуса кривизны роговицы.

7. Комбинированный прибор по любому из пп.1-6, имеющий систему для измерения глубины передней камеры глаза (14) с расположенным сбоку от глаза и освещающим его через проекционную оптическую систему (13) под определенным углом к оптической оси щелевидным источником (12, 12а) освещающего излучения.

8. Комбинированный прибор по п.7, в котором проекционная оптическая система (13) выполнена анаморфортной, предпочтительно в виде цилиндрической оптической системы (13), и имеет светодиод (12) и щелевую диафрагму (12а).

9. Комбинированный прибор по п.7 или 8, в котором рассеиваемый различными слоями глаза (14) свет от щелевидного источника (12, 12а) освещающего излучения проецируется на камеру (23) оптической системой (8, 15, 18, 19).

10. Комбинированный прибор по п.9, в котором указанная оптическая система имеет первый и второй светоделительные кубики (8, 15) и ахроматические линзы (18, 19), а рассеиваемый свет проецируется на камеру (23), используемую при измерении радиуса кривизны роговицы.

11. Комбинированный прибор по п.10, в котором для повышения точности измерений перед камерой (23) установлены ограничивающая апертуру отводимая в сторону телецентрическая диафрагма (21), а также отводимые в сторону ахроматические линзы (22).

12. Комбинированный прибор по любому из пп.1-11, в котором для ввода излучения в интерферометрическую систему (1-6) предусмотрен лазерный диод (1).

13. Комбинированный прибор по п.1 или 2, имеющий четвертьволновую пластинку (Р1), расположенную между глазом (14) и первым светоделительным кубиком (8), и полуволновую пластинку (Р2), расположенную между первым и вторым светоделительными кубиками (8, 15), при этом оба светоделительных кубика (8, 15) выполнены в виде поляризационных светоделителей.

14. Комбинированный прибор по любому из пп.1-13 в сочетании с п.7, имеющий контроллер (С) для управления процессом измерения, который управляет камерой (23) и несколькими источниками (10) света при измерении кривизны роговицы или камерой (23) и щелевидным источником (12, 12а) освещающего излучения, включая и выключая указанные источники (10) света, соответственно щелевидный источник (12, 12а) освещающего излучения, при этом камера (23) синхронизированно с этим процессом делает при включенных источниках света, соответственно при включенном щелевидном источнике освещающего излучения светлый снимок, а при выключенных источниках света, соответственно при выключенном щелевидном источнике освещающего излучения темный снимок.

15. Комбинированный прибор по любому из пп.1-13, имеющий контроллер (С), осуществляющий центральное управление регулируемыми по положению элементами и оптическими компонентами этого прибора и рассчитывающий оптическую силу имплантируемой в глаз внутриглазной линзы.

16. Комбинированный прибор по п.15, имеющий память, в которой хранятся вызываемые по соответствующему запросу расчетные формулы.

17. Комбинированный прибор по п.15 или 16, позволяющий дополнительно определять глубину передней камеры глаза.

18. Комбинированный прибор по п.17, который сначала определяет длину оси, затем радиус кривизны роговицы и после этого глубину передней камеры глаза, или сначала определяет радиус кривизны роговицы, затем глубину передней камеры и после этого длину оси, или сначала определяет радиус кривизны роговицы, затем длину оси и после этого глубину передней камеры глаза.

19. Комбинированный прибор для бесконтактного измерения длины оси и радиуса кривизны роговицы и/или глубины передней камеры глаза человека, имеющий интерферометрическую систему (1-6) с регулируемой оптической разностью хода и светоделительный кубик (8, 15), который обладает высоким коэффициентом пропускания в видимой и ближней инфракрасной областях спектра и высоким коэффициентом отражения линейно поляризованного излучения, идущего из интерферометрической системы в виде лазерного излучения.

20. Комбинированный прибор по п.19, в котором светоделительный кубик (8) обладает высоким коэффициентом пропускания для отраженного от глаза излучения.

21. Комбинированный прибор по п.19, в котором светоделительный кубик (8) имеет четвертьволновую или полуволновую пластинку.

22. Способ определения радиуса кривизны роговицы и/или глубины передней камеры глаза человека с помощью прибора по любому из пп.2-18, заключающийся в том, что освещают глаз, важные фрагменты изображения проецируют на ПЗС-камеру, освещение включают и выключают синхронно с видеоимпульсами ПЗС-камеры и каждый раз при включенном освещении с помощью ПЗС-камеры получают светлый снимок, а при выключенном освещении - темный снимок.

23. Способ по п.22, в котором при получении разностного изображения для подавления шумов в последовательных снимках, соответственно кадрах, из светлого снимка вычитают темный снимок.

24. Способ по п.23 для определения глубины передней камеры глаза, заключающийся в том, что глаз освещают проецируемым на него изображением щели, на темном снимке определяют глазной зрачок и точку зрительной фиксации на зрачке, на разностном изображении определяют форму краев рассеянных изображений, полученных при освещении глаза изображением щели, определяют расстояние X между передними краями рассеянного изображения, отраженного от роговицы, и рассеянного изображения, отраженного от хрусталика, и на основании указанного расстояния X рассчитывают глубину передней камеры глаза.

Текст

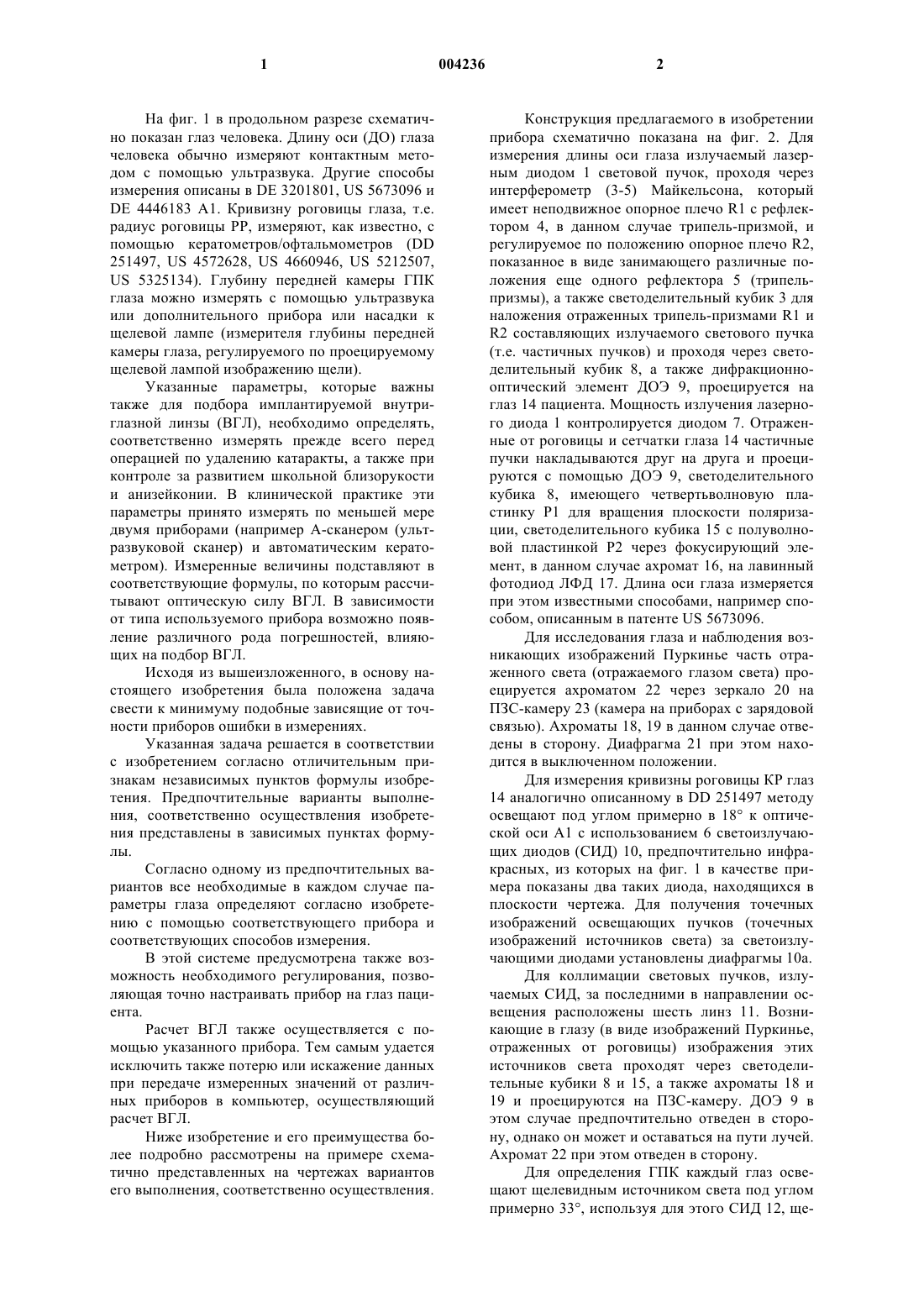

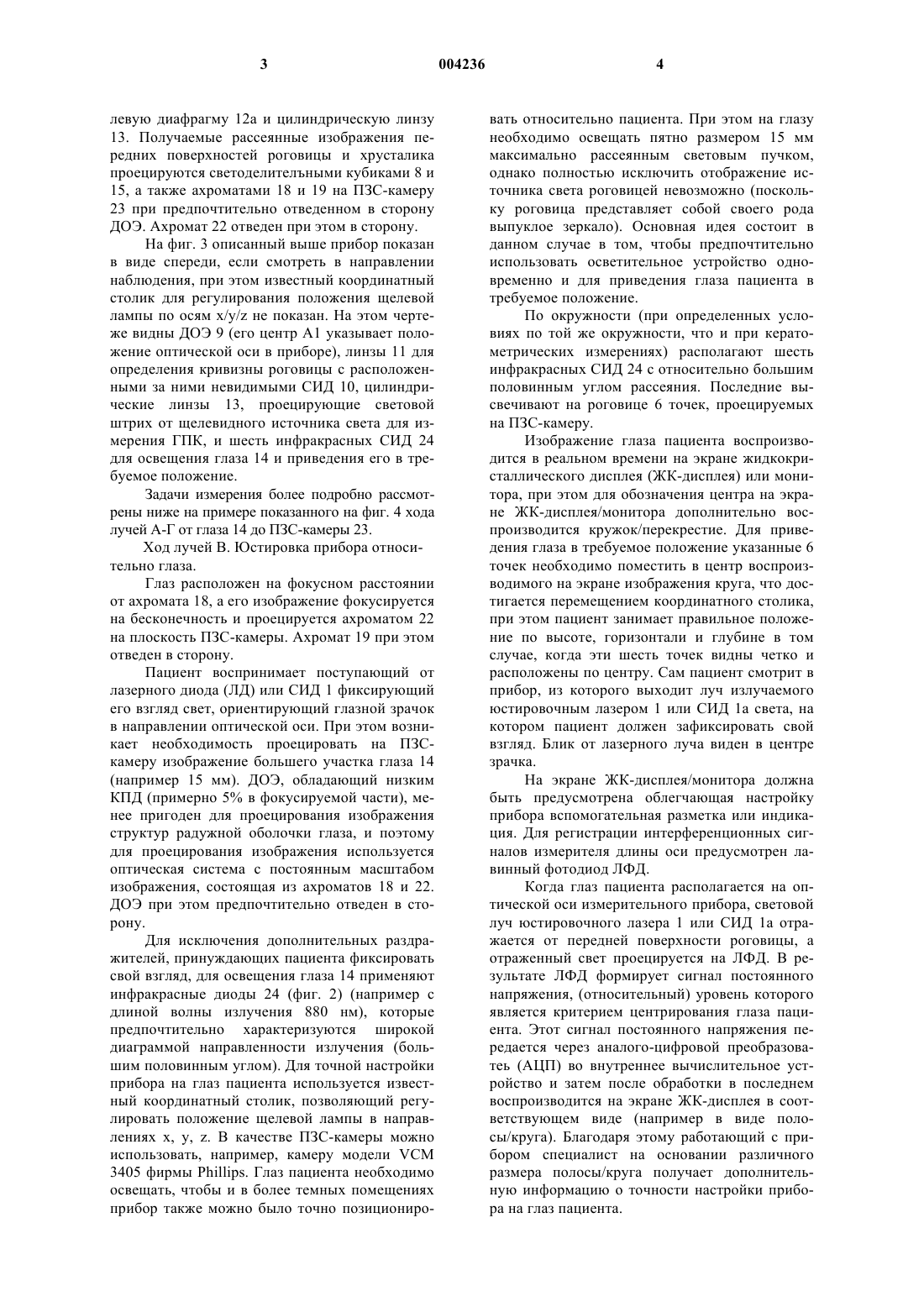

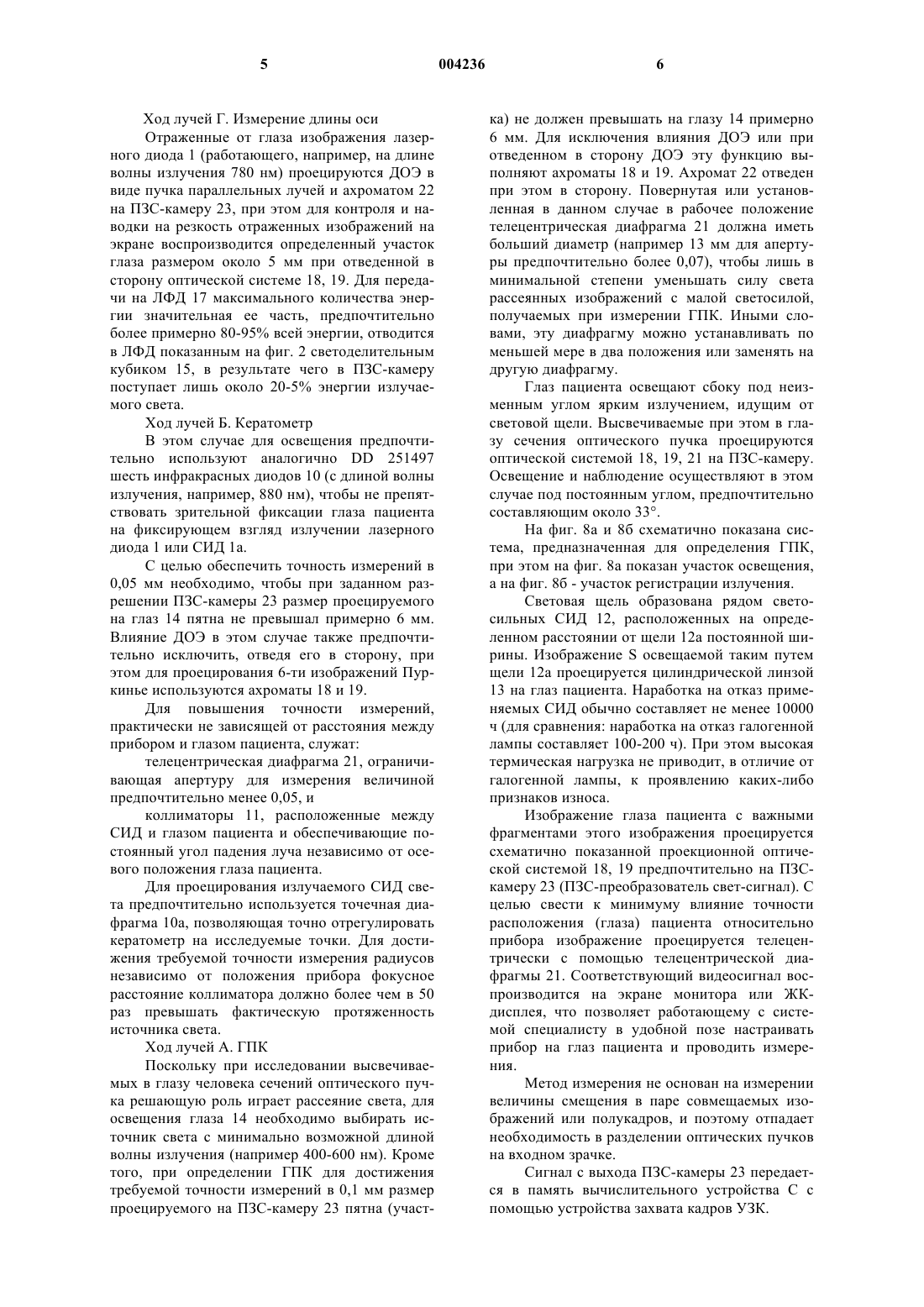

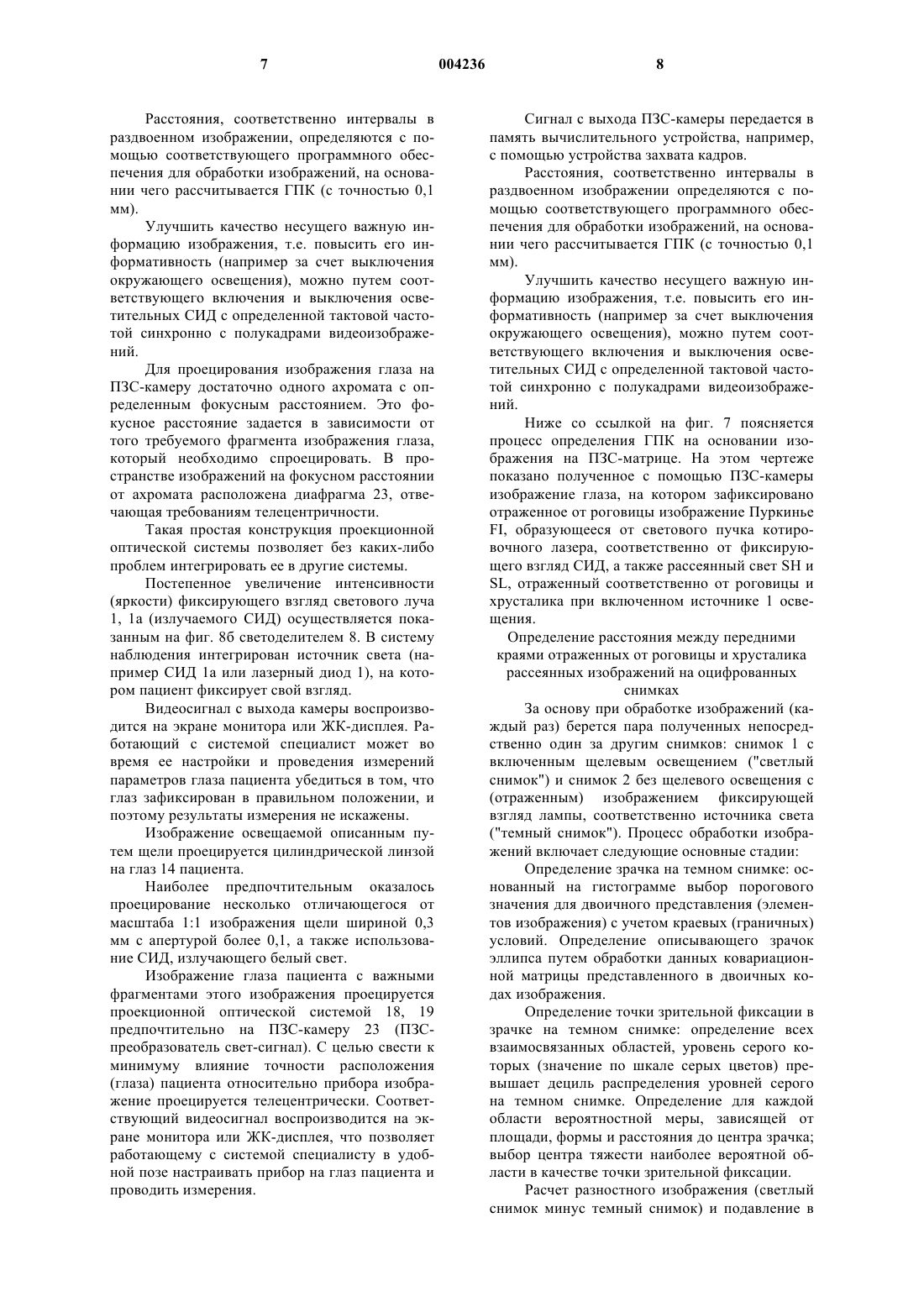

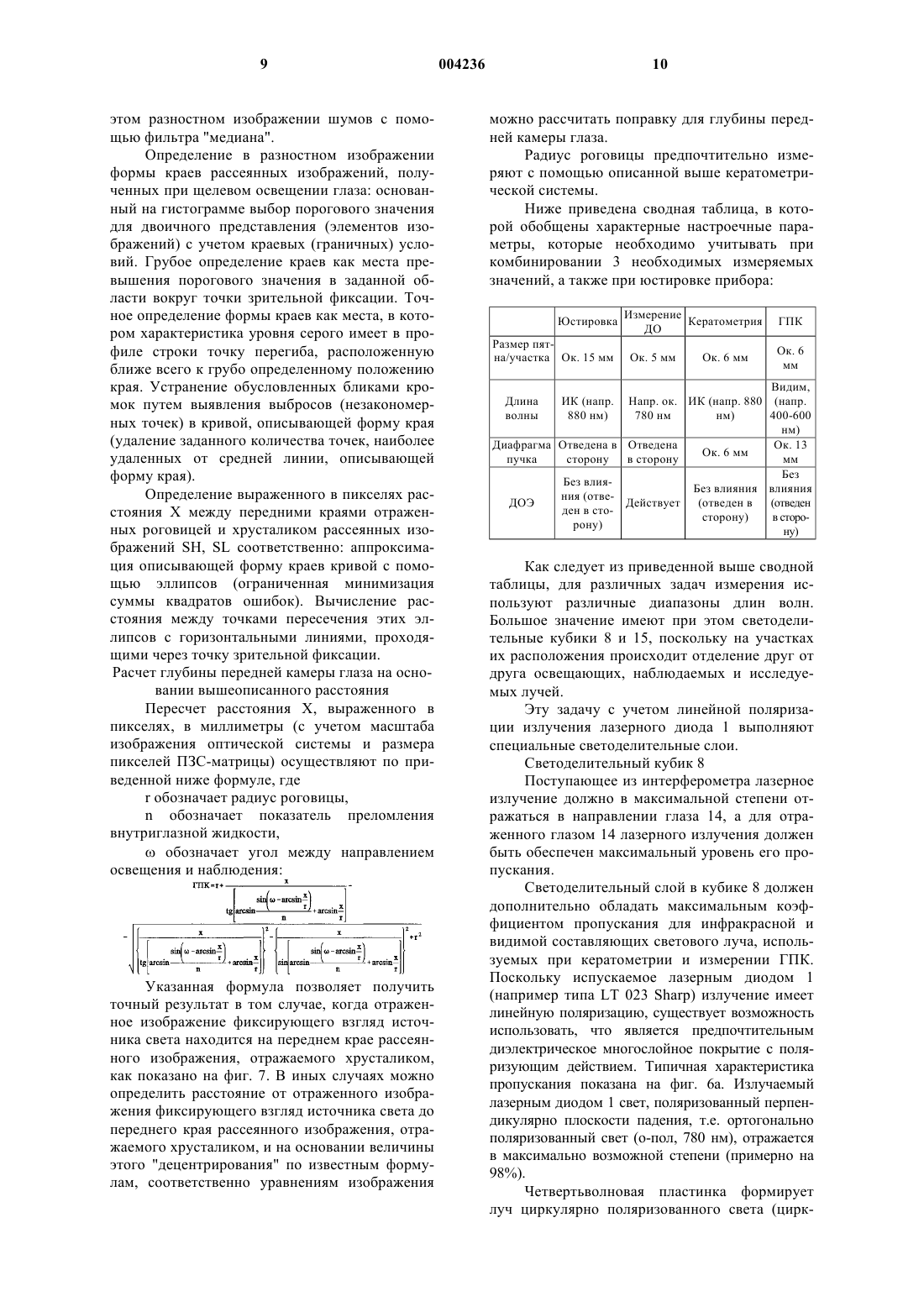

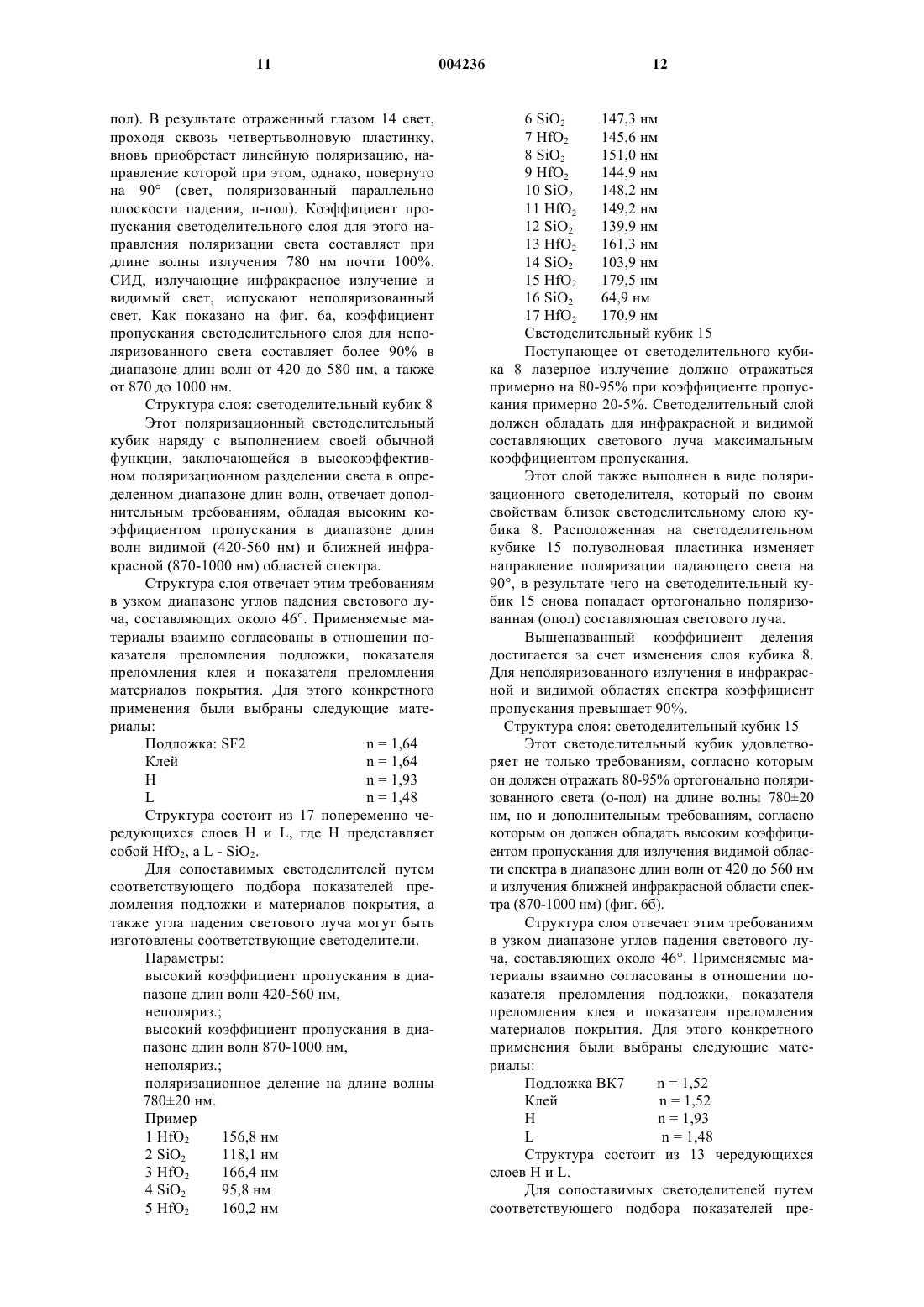

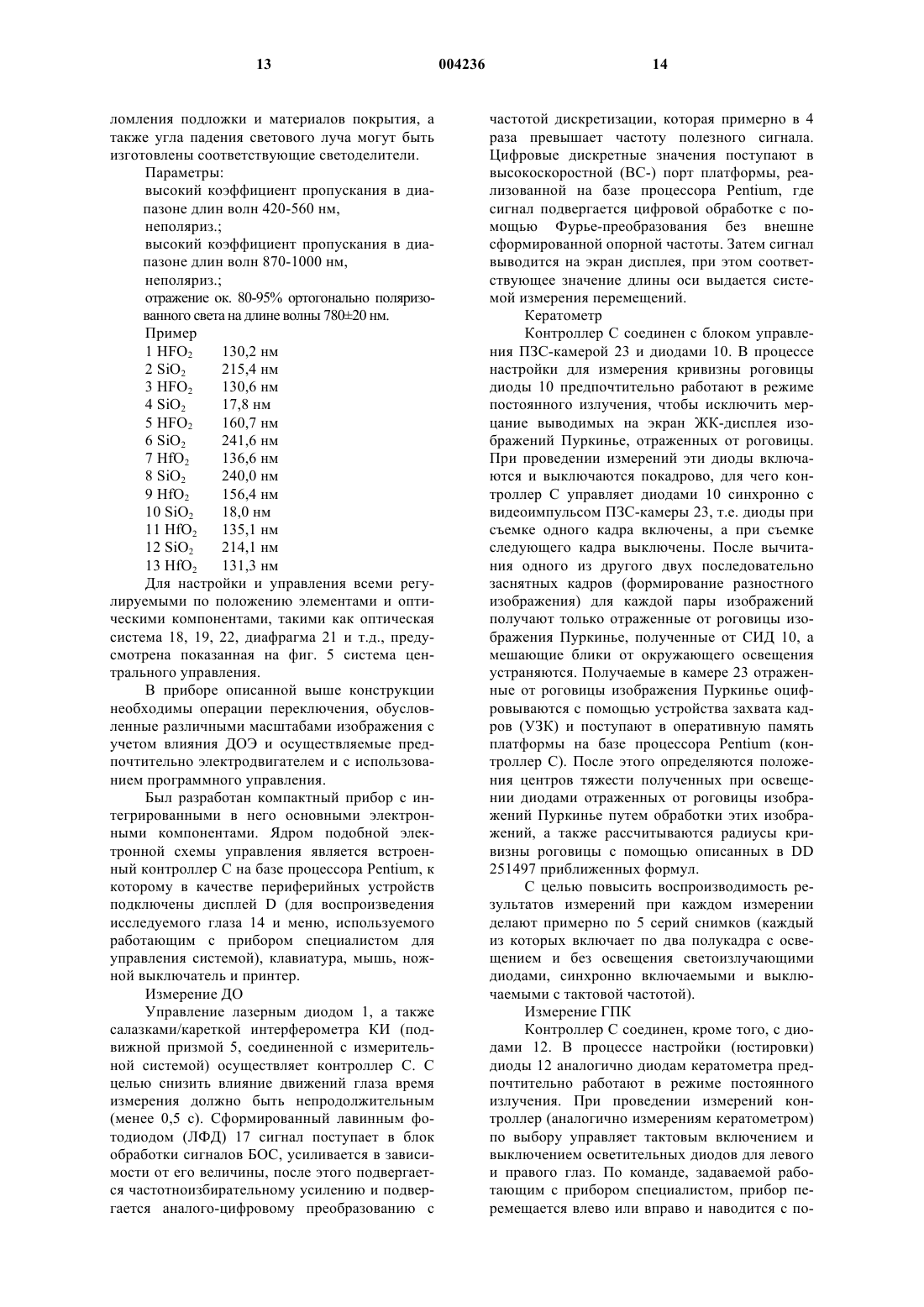

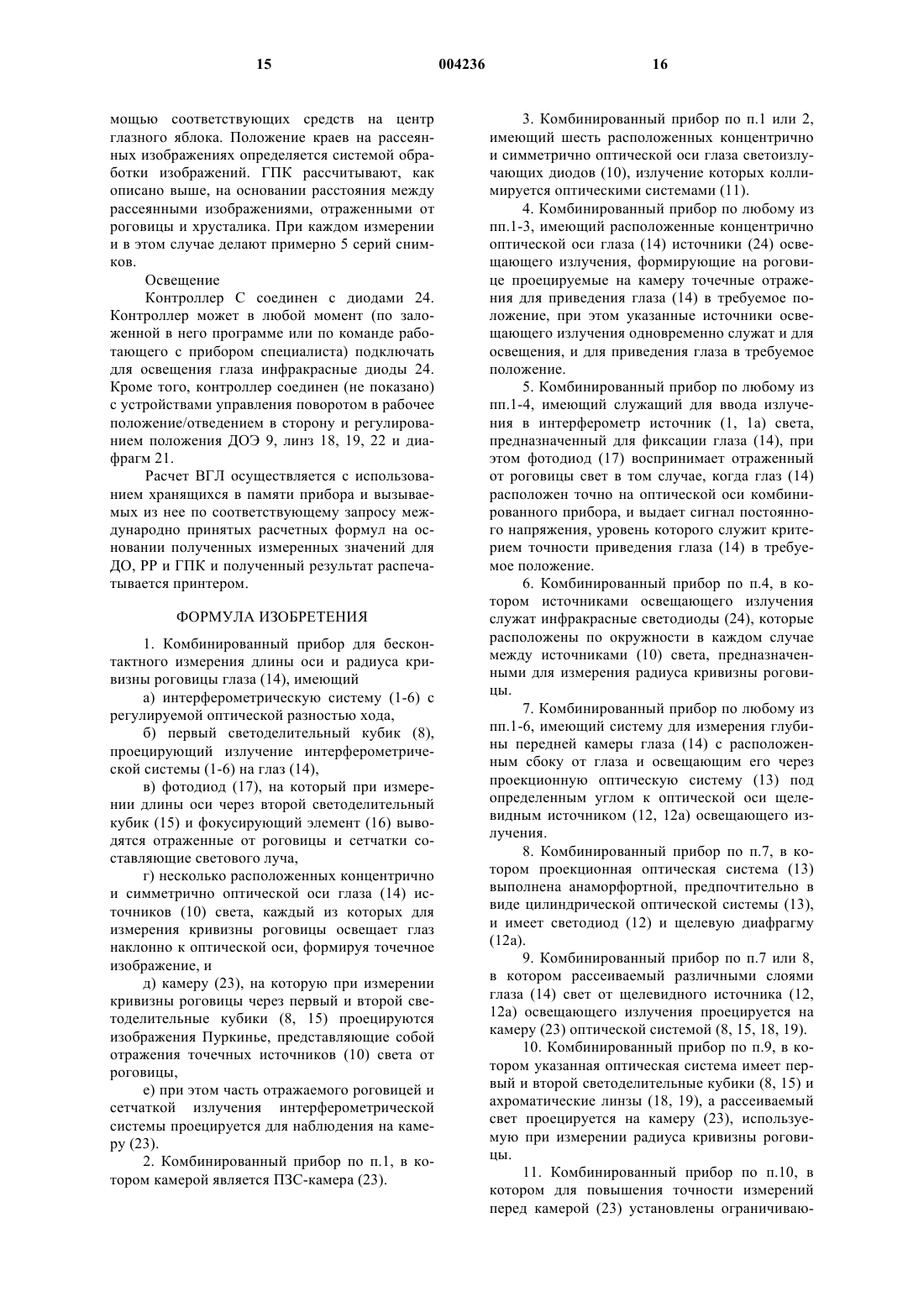

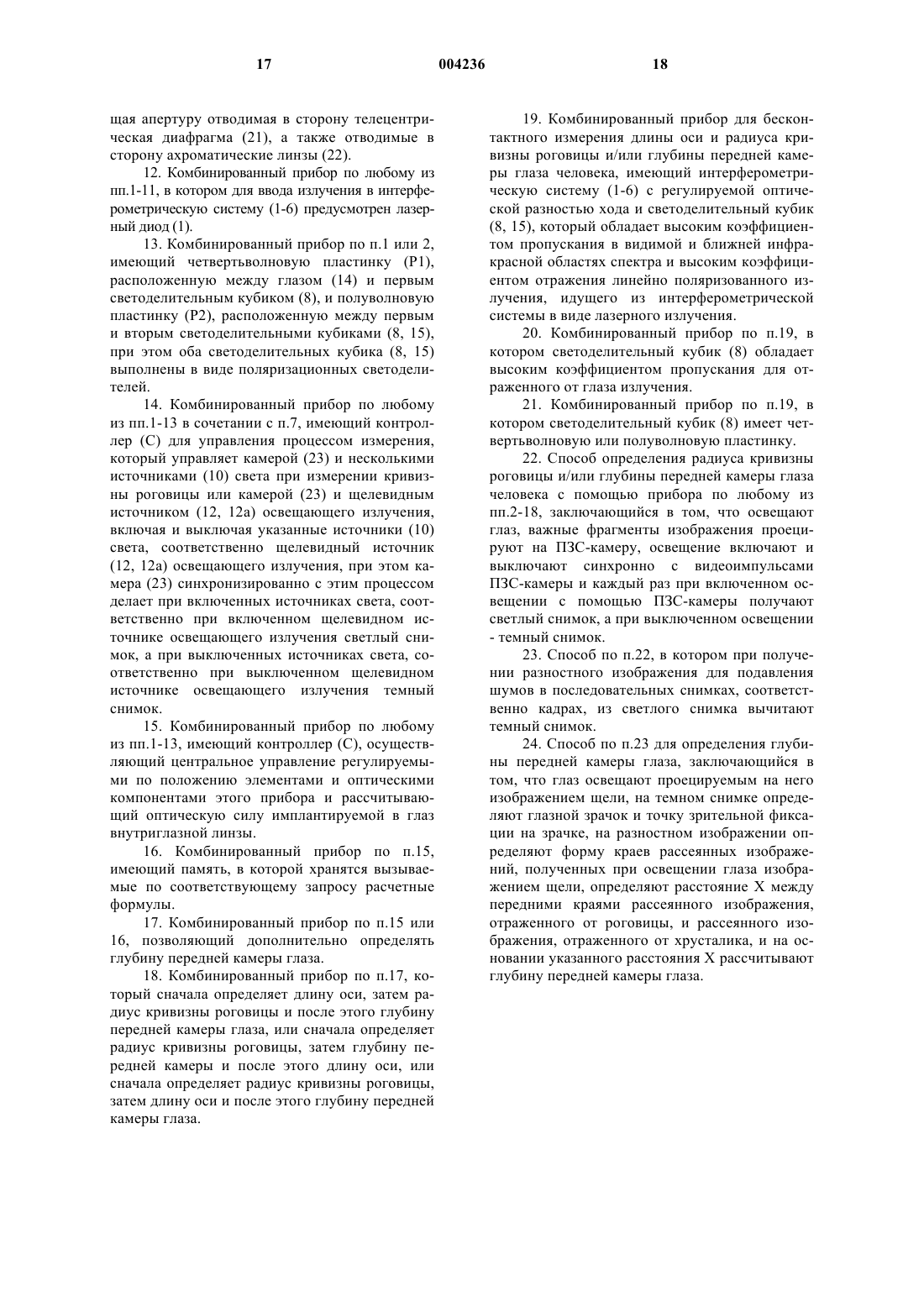

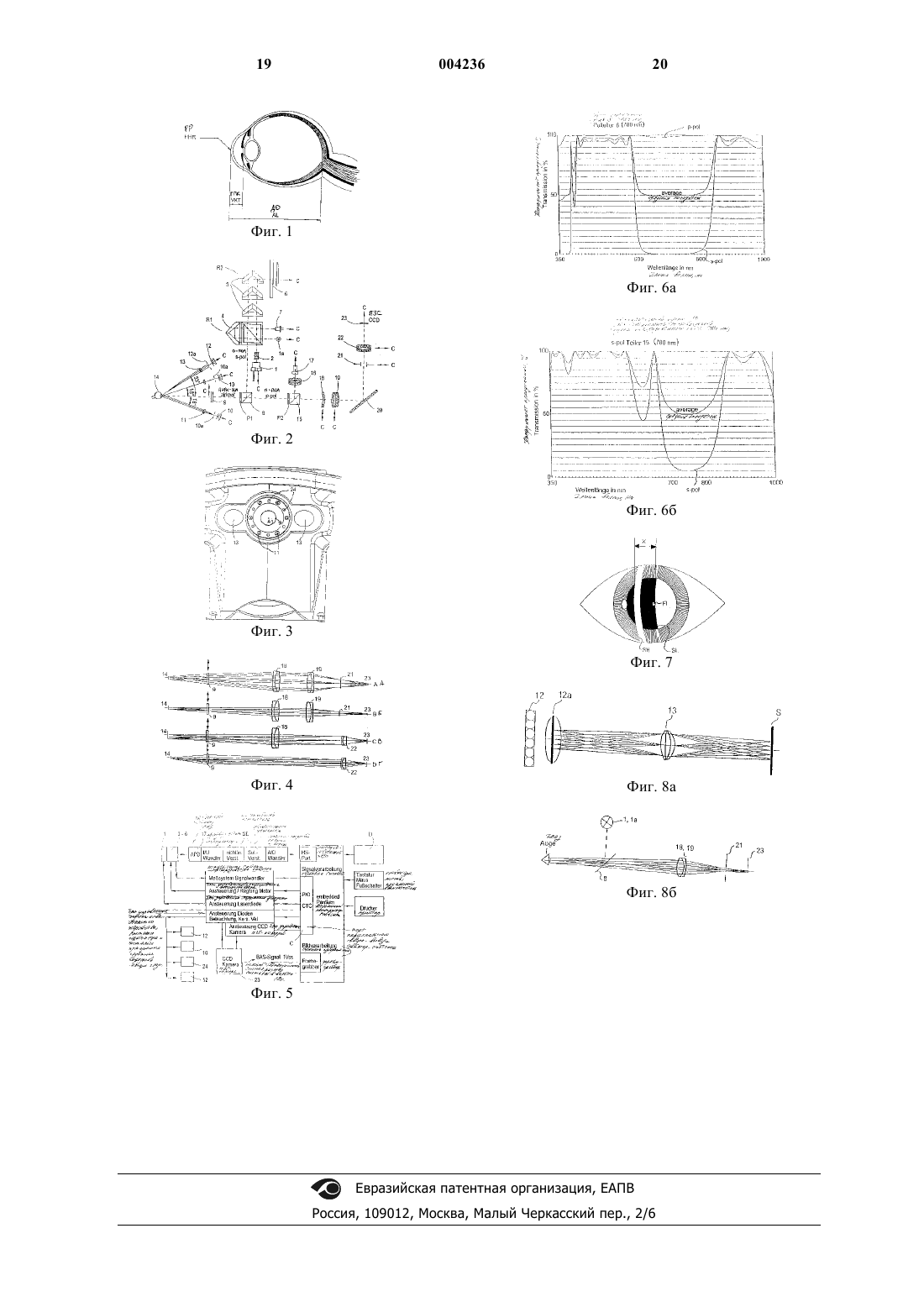

1 На фиг. 1 в продольном разрезе схематично показан глаз человека. Длину оси (ДО) глаза человека обычно измеряют контактным методом с помощью ультразвука. Другие способы измерения описаны в DE 3201801, US 5673096 иDE 4446183 А 1. Кривизну роговицы глаза, т.е. радиус роговицы РР, измеряют, как известно, с помощью кератометров/офтальмометров (DD 251497, US 4572628, US 4660946, US 5212507,US 5325134). Глубину передней камеры ГПК глаза можно измерять с помощью ультразвука или дополнительного прибора или насадки к щелевой лампе (измерителя глубины передней камеры глаза, регулируемого по проецируемому щелевой лампой изображению щели). Указанные параметры, которые важны также для подбора имплантируемой внутриглазной линзы (ВГЛ), необходимо определять,соответственно измерять прежде всего перед операцией по удалению катаракты, а также при контроле за развитием школьной близорукости и анизейконии. В клинической практике эти параметры принято измерять по меньшей мере двумя приборами (например А-сканером (ультразвуковой сканер) и автоматическим кератометром). Измеренные величины подставляют в соответствующие формулы, по которым рассчитывают оптическую силу ВГЛ. В зависимости от типа используемого прибора возможно появление различного рода погрешностей, влияющих на подбор ВГЛ. Исходя из вышеизложенного, в основу настоящего изобретения была положена задача свести к минимуму подобные зависящие от точности приборов ошибки в измерениях. Указанная задача решается в соответствии с изобретением согласно отличительным признакам независимых пунктов формулы изобретения. Предпочтительные варианты выполнения, соответственно осуществления изобретения представлены в зависимых пунктах формулы. Согласно одному из предпочтительных вариантов все необходимые в каждом случае параметры глаза определяют согласно изобретению с помощью соответствующего прибора и соответствующих способов измерения. В этой системе предусмотрена также возможность необходимого регулирования, позволяющая точно настраивать прибор на глаз пациента. Расчет ВГЛ также осуществляется с помощью указанного прибора. Тем самым удается исключить также потерю или искажение данных при передаче измеренных значений от различных приборов в компьютер, осуществляющий расчет ВГЛ. Ниже изобретение и его преимущества более подробно рассмотрены на примере схематично представленных на чертежах вариантов его выполнения, соответственно осуществления. 2 Конструкция предлагаемого в изобретении прибора схематично показана на фиг. 2. Для измерения длины оси глаза излучаемый лазерным диодом 1 световой пучок, проходя через интерферометр (3-5) Майкельсона, который имеет неподвижное опорное плечо R1 с рефлектором 4, в данном случае трипель-призмой, и регулируемое по положению опорное плечо R2,показанное в виде занимающего различные положения еще одного рефлектора 5 (трипельпризмы), а также светоделительный кубик 3 для наложения отраженных трипель-призмами R1 иR2 составляющих излучаемого светового пучка(т.е. частичных пучков) и проходя через светоделительный кубик 8, а также дифракционнооптический элемент ДОЭ 9, проецируется на глаз 14 пациента. Мощность излучения лазерного диода 1 контролируется диодом 7. Отраженные от роговицы и сетчатки глаза 14 частичные пучки накладываются друг на друга и проецируются с помощью ДОЭ 9, светоделительного кубика 8, имеющего четвертьволновую пластинку Р 1 для вращения плоскости поляризации, светоделительного кубика 15 с полуволновой пластинкой Р 2 через фокусирующий элемент, в данном случае ахромат 16, на лавинный фотодиод ЛФД 17. Длина оси глаза измеряется при этом известными способами, например способом, описанным в патенте US 5673096. Для исследования глаза и наблюдения возникающих изображений Пуркинье часть отраженного света (отражаемого глазом света) проецируется ахроматом 22 через зеркало 20 на ПЗС-камеру 23 (камера на приборах с зарядовой связью). Ахроматы 18, 19 в данном случае отведены в сторону. Диафрагма 21 при этом находится в выключенном положении. Для измерения кривизны роговицы КР глаз 14 аналогично описанному в DD 251497 методу освещают под углом примерно в 18 к оптической оси А 1 с использованием 6 светоизлучающих диодов (СИД) 10, предпочтительно инфракрасных, из которых на фиг. 1 в качестве примера показаны два таких диода, находящихся в плоскости чертежа. Для получения точечных изображений освещающих пучков (точечных изображений источников света) за светоизлучающими диодами установлены диафрагмы 10 а. Для коллимации световых пучков, излучаемых СИД, за последними в направлении освещения расположены шесть линз 11. Возникающие в глазу (в виде изображений Пуркинье,отраженных от роговицы) изображения этих источников света проходят через светоделительные кубики 8 и 15, а также ахроматы 18 и 19 и проецируются на ПЗС-камеру. ДОЭ 9 в этом случае предпочтительно отведен в сторону, однако он может и оставаться на пути лучей. Ахромат 22 при этом отведен в сторону. Для определения ГПК каждый глаз освещают щелевидным источником света под углом примерно 33, используя для этого СИД 12, ще 3 левую диафрагму 12 а и цилиндрическую линзу 13. Получаемые рассеянные изображения передних поверхностей роговицы и хрусталика проецируются светоделителъными кубиками 8 и 15, а также ахроматами 18 и 19 на ПЗС-камеру 23 при предпочтительно отведенном в сторону ДОЭ. Ахромат 22 отведен при этом в сторону. На фиг. 3 описанный выше прибор показан в виде спереди, если смотреть в направлении наблюдения, при этом известный координатный столик для регулирования положения щелевой лампы по осям x/y/z не показан. На этом чертеже видны ДОЭ 9 (его центр А 1 указывает положение оптической оси в приборе), линзы 11 для определения кривизны роговицы с расположенными за ними невидимыми СИД 10, цилиндрические линзы 13, проецирующие световой штрих от щелевидного источника света для измерения ГПК, и шесть инфракрасных СИД 24 для освещения глаза 14 и приведения его в требуемое положение. Задачи измерения более подробно рассмотрены ниже на примере показанного на фиг. 4 хода лучей А-Г от глаза 14 до ПЗС-камеры 23. Ход лучей В. Юстировка прибора относительно глаза. Глаз расположен на фокусном расстоянии от ахромата 18, а его изображение фокусируется на бесконечность и проецируется ахроматом 22 на плоскость ПЗС-камеры. Ахромат 19 при этом отведен в сторону. Пациент воспринимает поступающий от лазерного диода (ЛД) или СИД 1 фиксирующий его взгляд свет, ориентирующий глазной зрачок в направлении оптической оси. При этом возникает необходимость проецировать на ПЗСкамеру изображение большего участка глаза 14(например 15 мм). ДОЭ, обладающий низким КПД (примерно 5% в фокусируемой части), менее пригоден для проецирования изображения структур радужной оболочки глаза, и поэтому для проецирования изображения используется оптическая система с постоянным масштабом изображения, состоящая из ахроматов 18 и 22. ДОЭ при этом предпочтительно отведен в сторону. Для исключения дополнительных раздражителей, принуждающих пациента фиксировать свой взгляд, для освещения глаза 14 применяют инфракрасные диоды 24 (фиг. 2) (например с длиной волны излучения 880 нм), которые предпочтительно характеризуются широкой диаграммой направленности излучения (большим половинным углом). Для точной настройки прибора на глаз пациента используется известный координатный столик, позволяющий регулировать положение щелевой лампы в направлениях х, у, z. В качестве ПЗС-камеры можно использовать, например, камеру модели VCM 3405 фирмы Phillips. Глаз пациента необходимо освещать, чтобы и в более темных помещениях прибор также можно было точно позициониро 004236 4 вать относительно пациента. При этом на глазу необходимо освещать пятно размером 15 мм максимально рассеянным световым пучком,однако полностью исключить отображение источника света роговицей невозможно (поскольку роговица представляет собой своего рода выпуклое зеркало). Основная идея состоит в данном случае в том, чтобы предпочтительно использовать осветительное устройство одновременно и для приведения глаза пациента в требуемое положение. По окружности (при определенных условиях по той же окружности, что и при кератометрических измерениях) располагают шесть инфракрасных СИД 24 с относительно большим половинным углом рассеяния. Последние высвечивают на роговице 6 точек, проецируемых на ПЗС-камеру. Изображение глаза пациента воспроизводится в реальном времени на экране жидкокристаллического дисплея (ЖК-дисплея) или монитора, при этом для обозначения центра на экране ЖК-дисплея/монитора дополнительно воспроизводится кружок/перекрестие. Для приведения глаза в требуемое положение указанные 6 точек необходимо поместить в центр воспроизводимого на экране изображения круга, что достигается перемещением координатного столика,при этом пациент занимает правильное положение по высоте, горизонтали и глубине в том случае, когда эти шесть точек видны четко и расположены по центру. Сам пациент смотрит в прибор, из которого выходит луч излучаемого юстировочным лазером 1 или СИД 1 а света, на котором пациент должен зафиксировать свой взгляд. Блик от лазерного луча виден в центре зрачка. На экране ЖК-дисплея/монитора должна быть предусмотрена облегчающая настройку прибора вспомогательная разметка или индикация. Для регистрации интерференционных сигналов измерителя длины оси предусмотрен лавинный фотодиод ЛФД. Когда глаз пациента располагается на оптической оси измерительного прибора, световой луч юстировочного лазера 1 или СИД 1 а отражается от передней поверхности роговицы, а отраженный свет проецируется на ЛФД. В результате ЛФД формирует сигнал постоянного напряжения, (относительный) уровень которого является критерием центрирования глаза пациента. Этот сигнал постоянного напряжения передается через аналого-цифровой преобразоватеь (АЦП) во внутреннее вычислительное устройство и затем после обработки в последнем воспроизводится на экране ЖК-дисплея в соответствующем виде (например в виде полосы/круга). Благодаря этому работающий с прибором специалист на основании различного размера полосы/круга получает дополнительную информацию о точности настройки прибора на глаз пациента. 5 Ход лучей Г. Измерение длины оси Отраженные от глаза изображения лазерного диода 1 (работающего, например, на длине волны излучения 780 нм) проецируются ДОЭ в виде пучка параллельных лучей и ахроматом 22 на ПЗС-камеру 23, при этом для контроля и наводки на резкость отраженных изображений на экране воспроизводится определенный участок глаза размером около 5 мм при отведенной в сторону оптической системе 18, 19. Для передачи на ЛФД 17 максимального количества энергии значительная ее часть, предпочтительно более примерно 80-95% всей энергии, отводится в ЛФД показанным на фиг. 2 светоделительным кубиком 15, в результате чего в ПЗС-камеру поступает лишь около 20-5% энергии излучаемого света. Ход лучей Б. Кератометр В этом случае для освещения предпочтительно используют аналогично DD 251497 шесть инфракрасных диодов 10 (с длиной волны излучения, например, 880 нм), чтобы не препятствовать зрительной фиксации глаза пациента на фиксирующем взгляд излучении лазерного диода 1 или СИД 1 а. С целью обеспечить точность измерений в 0,05 мм необходимо, чтобы при заданном разрешении ПЗС-камеры 23 размер проецируемого на глаз 14 пятна не превышал примерно 6 мм. Влияние ДОЭ в этом случае также предпочтительно исключить, отведя его в сторону, при этом для проецирования 6-ти изображений Пуркинье используются ахроматы 18 и 19. Для повышения точности измерений,практически не зависящей от расстояния между прибором и глазом пациента, служат: телецентрическая диафрагма 21, ограничивающая апертуру для измерения величиной предпочтительно менее 0,05, и коллиматоры 11, расположенные между СИД и глазом пациента и обеспечивающие постоянный угол падения луча независимо от осевого положения глаза пациента. Для проецирования излучаемого СИД света предпочтительно используется точечная диафрагма 10 а, позволяющая точно отрегулировать кератометр на исследуемые точки. Для достижения требуемой точности измерения радиусов независимо от положения прибора фокусное расстояние коллиматора должно более чем в 50 раз превышать фактическую протяженность источника света. Ход лучей А. ГПК Поскольку при исследовании высвечиваемых в глазу человека сечений оптического пучка решающую роль играет рассеяние света, для освещения глаза 14 необходимо выбирать источник света с минимально возможной длиной волны излучения (например 400-600 нм). Кроме того, при определении ГПК для достижения требуемой точности измерений в 0,1 мм размер проецируемого на ПЗС-камеру 23 пятна (участ 004236 6 ка) не должен превышать на глазу 14 примерно 6 мм. Для исключения влияния ДОЭ или при отведенном в сторону ДОЭ эту функцию выполняют ахроматы 18 и 19. Ахромат 22 отведен при этом в сторону. Повернутая или установленная в данном случае в рабочее положение телецентрическая диафрагма 21 должна иметь больший диаметр (например 13 мм для апертуры предпочтительно более 0,07), чтобы лишь в минимальной степени уменьшать силу света рассеянных изображений с малой светосилой,получаемых при измерении ГПК. Иными словами, эту диафрагму можно устанавливать по меньшей мере в два положения или заменять на другую диафрагму. Глаз пациента освещают сбоку под неизменным углом ярким излучением, идущим от световой щели. Высвечиваемые при этом в глазу сечения оптического пучка проецируются оптической системой 18, 19, 21 на ПЗС-камеру. Освещение и наблюдение осуществляют в этом случае под постоянным углом, предпочтительно составляющим около 33. На фиг. 8 а и 8 б схематично показана система, предназначенная для определения ГПК,при этом на фиг. 8 а показан участок освещения,а на фиг. 8 б - участок регистрации излучения. Световая щель образована рядом светосильных СИД 12, расположенных на определенном расстоянии от щели 12 а постоянной ширины. Изображение S освещаемой таким путем щели 12 а проецируется цилиндрической линзой 13 на глаз пациента. Наработка на отказ применяемых СИД обычно составляет не менее 10000 ч (для сравнения: наработка на отказ галогенной лампы составляет 100-200 ч). При этом высокая термическая нагрузка не приводит, в отличие от галогенной лампы, к проявлению каких-либо признаков износа. Изображение глаза пациента с важными фрагментами этого изображения проецируется схематично показанной проекционной оптической системой 18, 19 предпочтительно на ПЗСкамеру 23 (ПЗС-преобразователь свет-сигнал). С целью свести к минимуму влияние точности расположения (глаза) пациента относительно прибора изображение проецируется телецентрически с помощью телецентрической диафрагмы 21. Соответствующий видеосигнал воспроизводится на экране монитора или ЖКдисплея, что позволяет работающему с системой специалисту в удобной позе настраивать прибор на глаз пациента и проводить измерения. Метод измерения не основан на измерении величины смещения в паре совмещаемых изображений или полукадров, и поэтому отпадает необходимость в разделении оптических пучков на входном зрачке. Сигнал с выхода ПЗС-камеры 23 передается в память вычислительного устройства С с помощью устройства захвата кадров УЗК. 7 Расстояния, соответственно интервалы в раздвоенном изображении, определяются с помощью соответствующего программного обеспечения для обработки изображений, на основании чего рассчитывается ГПК (с точностью 0,1 мм). Улучшить качество несущего важную информацию изображения, т.е. повысить его информативность (например за счет выключения окружающего освещения), можно путем соответствующего включения и выключения осветительных СИД с определенной тактовой частотой синхронно с полукадрами видеоизображений. Для проецирования изображения глаза на ПЗС-камеру достаточно одного ахромата с определенным фокусным расстоянием. Это фокусное расстояние задается в зависимости от того требуемого фрагмента изображения глаза,который необходимо спроецировать. В пространстве изображений на фокусном расстоянии от ахромата расположена диафрагма 23, отвечающая требованиям телецентричности. Такая простая конструкция проекционной оптической системы позволяет без каких-либо проблем интегрировать ее в другие системы. Постепенное увеличение интенсивности(яркости) фиксирующего взгляд светового луча 1, 1 а (излучаемого СИД) осуществляется показанным на фиг. 8 б светоделителем 8. В систему наблюдения интегрирован источник света (например СИД 1 а или лазерный диод 1), на котором пациент фиксирует свой взгляд. Видеосигнал с выхода камеры воспроизводится на экране монитора или ЖК-дисплея. Работающий с системой специалист может во время ее настройки и проведения измерений параметров глаза пациента убедиться в том, что глаз зафиксирован в правильном положении, и поэтому результаты измерения не искажены. Изображение освещаемой описанным путем щели проецируется цилиндрической линзой на глаз 14 пациента. Наиболее предпочтительным оказалось проецирование несколько отличающегося от масштаба 1:1 изображения щели шириной 0,3 мм с апертурой более 0,1, а также использование СИД, излучающего белый свет. Изображение глаза пациента с важными фрагментами этого изображения проецируется проекционной оптической системой 18, 19 предпочтительно на ПЗС-камеру 23 (ПЗСпреобразователь свет-сигнал). С целью свести к минимуму влияние точности расположения(глаза) пациента относительно прибора изображение проецируется телецентрически. Соответствующий видеосигнал воспроизводится на экране монитора или ЖК-дисплея, что позволяет работающему с системой специалисту в удобной позе настраивать прибор на глаз пациента и проводить измерения. 8 Сигнал с выхода ПЗС-камеры передается в память вычислительного устройства, например,с помощью устройства захвата кадров. Расстояния, соответственно интервалы в раздвоенном изображении определяются с помощью соответствующего программного обеспечения для обработки изображений, на основании чего рассчитывается ГПК (с точностью 0,1 мм). Улучшить качество несущего важную информацию изображения, т.е. повысить его информативность (например за счет выключения окружающего освещения), можно путем соответствующего включения и выключения осветительных СИД с определенной тактовой частотой синхронно с полукадрами видеоизображений. Ниже со ссылкой на фиг. 7 поясняется процесс определения ГПК на основании изображения на ПЗС-матрице. На этом чертеже показано полученное с помощью ПЗС-камеры изображение глаза, на котором зафиксировано отраженное от роговицы изображение ПуркиньеFI, образующееся от светового пучка котировочного лазера, соответственно от фиксирующего взгляд СИД, а также рассеянный свет SH иSL, отраженный соответственно от роговицы и хрусталика при включенном источнике 1 освещения. Определение расстояния между передними краями отраженных от роговицы и хрусталика рассеянных изображений на оцифрованных снимках За основу при обработке изображений (каждый раз) берется пара полученных непосредственно один за другим снимков: снимок 1 с включенным щелевым освещением ("светлый снимок") и снимок 2 без щелевого освещения с(отраженным) изображением фиксирующей взгляд лампы, соответственно источника света("темный снимок"). Процесс обработки изображений включает следующие основные стадии: Определение зрачка на темном снимке: основанный на гистограмме выбор порогового значения для двоичного представления (элементов изображения) с учетом краевых (граничных) условий. Определение описывающего зрачок эллипса путем обработки данных ковариационной матрицы представленного в двоичных кодах изображения. Определение точки зрительной фиксации в зрачке на темном снимке: определение всех взаимосвязанных областей, уровень серого которых (значение по шкале серых цветов) превышает дециль распределения уровней серого на темном снимке. Определение для каждой области вероятностной меры, зависящей от площади, формы и расстояния до центра зрачка; выбор центра тяжести наиболее вероятной области в качестве точки зрительной фиксации. Расчет разностного изображения (светлый снимок минус темный снимок) и подавление в 9 этом разностном изображении шумов с помощью фильтра "медиана". Определение в разностном изображении формы краев рассеянных изображений, полученных при щелевом освещении глаза: основанный на гистограмме выбор порогового значения для двоичного представления (элементов изображений) с учетом краевых (граничных) условий. Грубое определение краев как места превышения порогового значения в заданной области вокруг точки зрительной фиксации. Точное определение формы краев как места, в котором характеристика уровня серого имеет в профиле строки точку перегиба, расположенную ближе всего к грубо определенному положению края. Устранение обусловленных бликами кромок путем выявления выбросов (незакономерных точек) в кривой, описывающей форму края(удаление заданного количества точек, наиболее удаленных от средней линии, описывающей форму края). Определение выраженного в пикселях расстояния X между передними краями отраженных роговицей и хрусталиком рассеянных изображений SH, SL соответственно: аппроксимация описывающей форму краев кривой с помощью эллипсов (ограниченная минимизация суммы квадратов ошибок). Вычисление расстояния между точками пересечения этих эллипсов с горизонтальными линиями, проходящими через точку зрительной фиксации. Расчет глубины передней камеры глаза на основании вышеописанного расстояния Пересчет расстояния X, выраженного в пикселях, в миллиметры (с учетом масштаба изображения оптической системы и размера пикселей ПЗС-матрицы) осуществляют по приведенной ниже формуле, гдеr обозначает радиус роговицы,n обозначает показатель преломления внутриглазной жидкости, обозначает угол между направлением освещения и наблюдения: Указанная формула позволяет получить точный результат в том случае, когда отраженное изображение фиксирующего взгляд источника света находится на переднем крае рассеянного изображения, отражаемого хрусталиком,как показано на фиг. 7. В иных случаях можно определить расстояние от отраженного изображения фиксирующего взгляд источника света до переднего края рассеянного изображения, отражаемого хрусталиком, и на основании величины этого "децентрирования" по известным формулам, соответственно уравнениям изображения 10 можно рассчитать поправку для глубины передней камеры глаза. Радиус роговицы предпочтительно измеряют с помощью описанной выше кератометрической системы. Ниже приведена сводная таблица, в которой обобщены характерные настроечные параметры, которые необходимо учитывать при комбинировании 3 необходимых измеряемых значений, а также при юстировке прибора: Юстировка Размер пятна/участка Ок. 15 мм Измерение Кератометрия ДО Ок. 5 мм Видим,Напр. ок. ИК (напр. 880 (напр. 780 нм нм) 400-600 нм) Диафрагма Отведена в Отведена Ок. 13 Ок. 6 мм пучка сторону в сторону мм Без Без влияБез влияния влияния ния (отвеДОЭ Действует (отведен в (отведен ден в стосторону) в сторорону) ну) Длина волны Как следует из приведенной выше сводной таблицы, для различных задач измерения используют различные диапазоны длин волн. Большое значение имеют при этом светоделительные кубики 8 и 15, поскольку на участках их расположения происходит отделение друг от друга освещающих, наблюдаемых и исследуемых лучей. Эту задачу с учетом линейной поляризации излучения лазерного диода 1 выполняют специальные светоделительные слои. Светоделительный кубик 8 Поступающее из интерферометра лазерное излучение должно в максимальной степени отражаться в направлении глаза 14, а для отраженного глазом 14 лазерного излучения должен быть обеспечен максимальный уровень его пропускания. Светоделительный слой в кубике 8 должен дополнительно обладать максимальным коэффициентом пропускания для инфракрасной и видимой составляющих светового луча, используемых при кератометрии и измерении ГПК. Поскольку испускаемое лазерным диодом 1(например типа LT 023 Sharp) излучение имеет линейную поляризацию, существует возможность использовать, что является предпочтительным диэлектрическое многослойное покрытие с поляризующим действием. Типичная характеристика пропускания показана на фиг. 6 а. Излучаемый лазерным диодом 1 свет, поляризованный перпендикулярно плоскости падения, т.е. ортогонально поляризованный свет (о-пол, 780 нм), отражается в максимально возможной степени (примерно на 98%). Четвертьволновая пластинка формирует луч циркулярно поляризованного света (цирк 11 пол). В результате отраженный глазом 14 свет,проходя сквозь четвертьволновую пластинку,вновь приобретает линейную поляризацию, направление которой при этом, однако, повернуто на 90 (свет, поляризованный параллельно плоскости падения, п-пол). Коэффициент пропускания светоделительного слоя для этого направления поляризации света составляет при длине волны излучения 780 нм почти 100%. СИД, излучающие инфракрасное излучение и видимый свет, испускают неполяризованный свет. Как показано на фиг. 6 а, коэффициент пропускания светоделительного слоя для неполяризованного света составляет более 90% в диапазоне длин волн от 420 до 580 нм, а также от 870 до 1000 нм. Структура слоя: светоделительный кубик 8 Этот поляризационный светоделительный кубик наряду с выполнением своей обычной функции, заключающейся в высокоэффективном поляризационном разделении света в определенном диапазоне длин волн, отвечает дополнительным требованиям, обладая высоким коэффициентом пропускания в диапазоне длин волн видимой (420-560 нм) и ближней инфракрасной (870-1000 нм) областей спектра. Структура слоя отвечает этим требованиям в узком диапазоне углов падения светового луча, составляющих около 46. Применяемые материалы взаимно согласованы в отношении показателя преломления подложки, показателя преломления клея и показателя преломления материалов покрытия. Для этого конкретного применения были выбраны следующие материалы: Подложка: SF2n = 1,48 Структура состоит из 17 попеременно чередующихся слоев Н и L, где Н представляет собой HfO2, a L - SiO2. Для сопоставимых светоделителей путем соответствующего подбора показателей преломления подложки и материалов покрытия, а также угла падения светового луча могут быть изготовлены соответствующие светоделители. Параметры: высокий коэффициент пропускания в диапазоне длин волн 420-560 нм,неполяриз.; высокий коэффициент пропускания в диапазоне длин волн 870-1000 нм,неполяриз.; поляризационное деление на длине волны 78020 нм. Пример 1 НfO2 156,8 нм 2 SiO2 118,1 нм 3 НfO2 166,4 нм 4 SiO2 95,8 нм 5 НfO2 160,2 нм 12 6 SiO2 147,3 нм 7 НfO2 145,6 нм 8 SiO2 151,0 нм 9 НfO2 144,9 нм 10 SiO2 148,2 нм 11 НfO2 149,2 нм 12 SiO2 139,9 нм 13 НfO2 161,3 нм 14 SiO2 103,9 нм 15 НfO2 179,5 нм 64,9 нм 16 SiO2 17 НfO2 170,9 нм Светоделительный кубик 15 Поступающее от светоделительного кубика 8 лазерное излучение должно отражаться примерно на 80-95% при коэффициенте пропускания примерно 20-5%. Светоделительный слой должен обладать для инфракрасной и видимой составляющих светового луча максимальным коэффициентом пропускания. Этот слой также выполнен в виде поляризационного светоделителя, который по своим свойствам близок светоделительному слою кубика 8. Расположенная на светоделительном кубике 15 полуволновая пластинка изменяет направление поляризации падающего света на 90, в результате чего на светоделительный кубик 15 снова попадает ортогонально поляризованная (опол) составляющая светового луча. Вышеназванный коэффициент деления достигается за счет изменения слоя кубика 8. Для неполяризованного излучения в инфракрасной и видимой областях спектра коэффициент пропускания превышает 90%. Структура слоя: светоделительный кубик 15 Этот светоделительный кубик удовлетворяет не только требованиям, согласно которым он должен отражать 80-95% ортогонально поляризованного света (о-пол) на длине волны 78020 нм, но и дополнительным требованиям, согласно которым он должен обладать высоким коэффициентом пропускания для излучения видимой области спектра в диапазоне длин волн от 420 до 560 нм и излучения ближней инфракрасной области спектра (870-1000 нм) (фиг. 6 б). Структура слоя отвечает этим требованиям в узком диапазоне углов падения светового луча, составляющих около 46. Применяемые материалы взаимно согласованы в отношении показателя преломления подложки, показателя преломления клея и показателя преломления материалов покрытия. Для этого конкретного применения были выбраны следующие материалы: Подложка ВК 7n = 1,48 Структура состоит из 13 чередующихся слоев Н и L. Для сопоставимых светоделителей путем соответствующего подбора показателей пре 13 ломления подложки и материалов покрытия, а также угла падения светового луча могут быть изготовлены соответствующие светоделители. Параметры: высокий коэффициент пропускания в диапазоне длин волн 420-560 нм,неполяриз.; высокий коэффициент пропускания в диапазоне длин волн 870-1000 нм,неполяриз.; отражение ок. 80-95% ортогонально поляризованного света на длине волны 78020 нм. Пример 1 HFO2 130,2 нм 2 SiO2 215,4 нм 3 HFO2 130,6 нм 17,8 нм 4 SiO2 5 НFO2 160,7 нм 6 SiO2 241,6 нм 136,6 нм 7 НfO2 8 SiO2 240,0 нм 9 НfO2 156,4 нм 10 SiO2 18,0 нм 11 НfO2 135,1 нм 12 SiO2 214,1 нм 13 НfO2 131,3 нм Для настройки и управления всеми регулируемыми по положению элементами и оптическими компонентами, такими как оптическая система 18, 19, 22, диафрагма 21 и т.д., предусмотрена показанная на фиг. 5 система центрального управления. В приборе описанной выше конструкции необходимы операции переключения, обусловленные различными масштабами изображения с учетом влияния ДОЭ и осуществляемые предпочтительно электродвигателем и с использованием программного управления. Был разработан компактный прибор с интегрированными в него основными электронными компонентами. Ядром подобной электронной схемы управления является встроенный контроллер С на базе процессора Pentium, к которому в качестве периферийных устройств подключены дисплей D (для воспроизведения исследуемого глаза 14 и меню, используемого работающим с прибором специалистом для управления системой), клавиатура, мышь, ножной выключатель и принтер. Измерение ДО Управление лазерным диодом 1, а также салазками/кареткой интерферометра КИ (подвижной призмой 5, соединенной с измерительной системой) осуществляет контроллер С. С целью снизить влияние движений глаза время измерения должно быть непродолжительным(менее 0,5 с). Сформированный лавинным фотодиодом (ЛФД) 17 сигнал поступает в блок обработки сигналов БОС, усиливается в зависимости от его величины, после этого подвергается частотноизбирательному усилению и подвергается аналого-цифровому преобразованию с 14 частотой дискретизации, которая примерно в 4 раза превышает частоту полезного сигнала. Цифровые дискретные значения поступают в высокоскоростной (ВС-) порт платформы, реализованной на базе процессора Pentium, где сигнал подвергается цифровой обработке с помощью Фурье-преобразования без внешне сформированной опорной частоты. Затем сигнал выводится на экран дисплея, при этом соответствующее значение длины оси выдается системой измерения перемещений. Кератометр Контроллер С соединен с блоком управления ПЗС-камерой 23 и диодами 10. В процессе настройки для измерения кривизны роговицы диоды 10 предпочтительно работают в режиме постоянного излучения, чтобы исключить мерцание выводимых на экран ЖК-дисплея изображений Пуркинье, отраженных от роговицы. При проведении измерений эти диоды включаются и выключаются покадрово, для чего контроллер С управляет диодами 10 синхронно с видеоимпульсом ПЗС-камеры 23, т.е. диоды при съемке одного кадра включены, а при съемке следующего кадра выключены. После вычитания одного из другого двух последовательно заснятных кадров (формирование разностного изображения) для каждой пары изображений получают только отраженные от роговицы изображения Пуркинье, полученные от СИД 10, а мешающие блики от окружающего освещения устраняются. Получаемые в камере 23 отраженные от роговицы изображения Пуркинье оцифровываются с помощью устройства захвата кадров (УЗК) и поступают в оперативную память платформы на базе процессора Pentium (контроллер С). После этого определяются положения центров тяжести полученных при освещении диодами отраженных от роговицы изображений Пуркинье путем обработки этих изображений, а также рассчитываются радиусы кривизны роговицы с помощью описанных в DD 251497 приближенных формул. С целью повысить воспроизводимость результатов измерений при каждом измерении делают примерно по 5 серий снимков (каждый из которых включает по два полукадра с освещением и без освещения светоизлучающими диодами, синхронно включаемыми и выключаемыми с тактовой частотой). Измерение ГПК Контроллер С соединен, кроме того, с диодами 12. В процессе настройки (юстировки) диоды 12 аналогично диодам кератометра предпочтительно работают в режиме постоянного излучения. При проведении измерений контроллер (аналогично измерениям кератометром) по выбору управляет тактовым включением и выключением осветительных диодов для левого и правого глаз. По команде, задаваемой работающим с прибором специалистом, прибор перемещается влево или вправо и наводится с по 15 мощью соответствующих средств на центр глазного яблока. Положение краев на рассеянных изображениях определяется системой обработки изображений. ГПК рассчитывают, как описано выше, на основании расстояния между рассеянными изображениями, отраженными от роговицы и хрусталика. При каждом измерении и в этом случае делают примерно 5 серий снимков. Освещение Контроллер С соединен с диодами 24. Контроллер может в любой момент (по заложенной в него программе или по команде работающего с прибором специалиста) подключать для освещения глаза инфракрасные диоды 24. Кроме того, контроллер соединен (не показано) с устройствами управления поворотом в рабочее положение/отведением в сторону и регулированием положения ДОЭ 9, линз 18, 19, 22 и диафрагм 21. Расчет ВГЛ осуществляется с использованием хранящихся в памяти прибора и вызываемых из нее по соответствующему запросу международно принятых расчетных формул на основании полученных измеренных значений для ДО, РР и ГПК и полученный результат распечатывается принтером. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 1. Комбинированный прибор для бесконтактного измерения длины оси и радиуса кривизны роговицы глаза (14), имеющий а) интерферометрическую систему (1-6) с регулируемой оптической разностью хода,б) первый светоделительный кубик (8),проецирующий излучение интерферометрической системы (1-6) на глаз (14),в) фотодиод (17), на который при измерении длины оси через второй светоделительный кубик (15) и фокусирующий элемент (16) выводятся отраженные от роговицы и сетчатки составляющие светового луча,г) несколько расположенных концентрично и симметрично оптической оси глаза (14) источников (10) света, каждый из которых для измерения кривизны роговицы освещает глаз наклонно к оптической оси, формируя точечное изображение, и д) камеру (23), на которую при измерении кривизны роговицы через первый и второй светоделительные кубики (8, 15) проецируются изображения Пуркинье, представляющие собой отражения точечных источников (10) света от роговицы,е) при этом часть отражаемого роговицей и сетчаткой излучения интерферометрической системы проецируется для наблюдения на камеру (23). 2. Комбинированный прибор по п.1, в котором камерой является ПЗС-камера (23). 16 3. Комбинированный прибор по п.1 или 2,имеющий шесть расположенных концентрично и симметрично оптической оси глаза светоизлучающих диодов (10), излучение которых коллимируется оптическими системами (11). 4. Комбинированный прибор по любому из пп.1-3, имеющий расположенные концентрично оптической оси глаза (14) источники (24) освещающего излучения, формирующие на роговице проецируемые на камеру точечные отражения для приведения глаза (14) в требуемое положение, при этом указанные источники освещающего излучения одновременно служат и для освещения, и для приведения глаза в требуемое положение. 5. Комбинированный прибор по любому из пп.1-4, имеющий служащий для ввода излучения в интерферометр источник (1, 1 а) света,предназначенный для фиксации глаза (14), при этом фотодиод (17) воспринимает отраженный от роговицы свет в том случае, когда глаз (14) расположен точно на оптической оси комбинированного прибора, и выдает сигнал постоянного напряжения, уровень которого служит критерием точности приведения глаза (14) в требуемое положение. 6. Комбинированный прибор по п.4, в котором источниками освещающего излучения служат инфракрасные светодиоды (24), которые расположены по окружности в каждом случае между источниками (10) света, предназначенными для измерения радиуса кривизны роговицы. 7. Комбинированный прибор по любому из пп.1-6, имеющий систему для измерения глубины передней камеры глаза (14) с расположенным сбоку от глаза и освещающим его через проекционную оптическую систему (13) под определенным углом к оптической оси щелевидным источником (12, 12 а) освещающего излучения. 8. Комбинированный прибор по п.7, в котором проекционная оптическая система (13) выполнена анаморфортной, предпочтительно в виде цилиндрической оптической системы (13),и имеет светодиод (12) и щелевую диафрагму(12 а). 9. Комбинированный прибор по п.7 или 8,в котором рассеиваемый различными слоями глаза (14) свет от щелевидного источника (12,12 а) освещающего излучения проецируется на камеру (23) оптической системой (8, 15, 18, 19). 10. Комбинированный прибор по п.9, в котором указанная оптическая система имеет первый и второй светоделительные кубики (8, 15) и ахроматические линзы (18, 19), а рассеиваемый свет проецируется на камеру (23), используемую при измерении радиуса кривизны роговицы. 11. Комбинированный прибор по п.10, в котором для повышения точности измерений перед камерой (23) установлены ограничиваю 17 щая апертуру отводимая в сторону телецентрическая диафрагма (21), а также отводимые в сторону ахроматические линзы (22). 12. Комбинированный прибор по любому из пп.1-11, в котором для ввода излучения в интерферометрическую систему (1-6) предусмотрен лазерный диод (1). 13. Комбинированный прибор по п.1 или 2,имеющий четвертьволновую пластинку (Р 1),расположенную между глазом (14) и первым светоделительным кубиком (8), и полуволновую пластинку (Р 2), расположенную между первым и вторым светоделительными кубиками (8, 15),при этом оба светоделительных кубика (8, 15) выполнены в виде поляризационных светоделителей. 14. Комбинированный прибор по любому из пп.1-13 в сочетании с п.7, имеющий контроллер (С) для управления процессом измерения,который управляет камерой (23) и несколькими источниками (10) света при измерении кривизны роговицы или камерой (23) и щелевидным источником (12, 12 а) освещающего излучения,включая и выключая указанные источники (10) света, соответственно щелевидный источник(12, 12 а) освещающего излучения, при этом камера (23) синхронизированно с этим процессом делает при включенных источниках света, соответственно при включенном щелевидном источнике освещающего излучения светлый снимок, а при выключенных источниках света, соответственно при выключенном щелевидном источнике освещающего излучения темный снимок. 15. Комбинированный прибор по любому из пп.1-13, имеющий контроллер (С), осуществляющий центральное управление регулируемыми по положению элементами и оптическими компонентами этого прибора и рассчитывающий оптическую силу имплантируемой в глаз внутриглазной линзы. 16. Комбинированный прибор по п.15,имеющий память, в которой хранятся вызываемые по соответствующему запросу расчетные формулы. 17. Комбинированный прибор по п.15 или 16, позволяющий дополнительно определять глубину передней камеры глаза. 18. Комбинированный прибор по п.17, который сначала определяет длину оси, затем радиус кривизны роговицы и после этого глубину передней камеры глаза, или сначала определяет радиус кривизны роговицы, затем глубину передней камеры и после этого длину оси, или сначала определяет радиус кривизны роговицы,затем длину оси и после этого глубину передней камеры глаза. 18 19. Комбинированный прибор для бесконтактного измерения длины оси и радиуса кривизны роговицы и/или глубины передней камеры глаза человека, имеющий интерферометрическую систему (1-6) с регулируемой оптической разностью хода и светоделительный кубик(8, 15), который обладает высоким коэффициентом пропускания в видимой и ближней инфракрасной областях спектра и высоким коэффициентом отражения линейно поляризованного излучения, идущего из интерферометрической системы в виде лазерного излучения. 20. Комбинированный прибор по п.19, в котором светоделительный кубик (8) обладает высоким коэффициентом пропускания для отраженного от глаза излучения. 21. Комбинированный прибор по п.19, в котором светоделительный кубик (8) имеет четвертьволновую или полуволновую пластинку. 22. Способ определения радиуса кривизны роговицы и/или глубины передней камеры глаза человека с помощью прибора по любому из пп.2-18, заключающийся в том, что освещают глаз, важные фрагменты изображения проецируют на ПЗС-камеру, освещение включают и выключают синхронно с видеоимпульсами ПЗС-камеры и каждый раз при включенном освещении с помощью ПЗС-камеры получают светлый снимок, а при выключенном освещении- темный снимок. 23. Способ по п.22, в котором при получении разностного изображения для подавления шумов в последовательных снимках, соответственно кадрах, из светлого снимка вычитают темный снимок. 24. Способ по п.23 для определения глубины передней камеры глаза, заключающийся в том, что глаз освещают проецируемым на него изображением щели, на темном снимке определяют глазной зрачок и точку зрительной фиксации на зрачке, на разностном изображении определяют форму краев рассеянных изображений, полученных при освещении глаза изображением щели, определяют расстояние X между передними краями рассеянного изображения,отраженного от роговицы, и рассеянного изображения, отраженного от хрусталика, и на основании указанного расстояния X рассчитывают глубину передней камеры глаза.

МПК / Метки

Метки: камеры, глубины, линз, бесконтактного, способ, система, оси, роговицы, длины, передней, внутриглазных, расчета, измерения, глаза, предпочтительно, вгл, кривизны

Код ссылки

<a href="https://eas.patents.su/11-4236-sistema-i-sposob-dlya-beskontaktnogo-izmereniya-dliny-osi-i-ili-krivizny-rogovicy-i-ili-glubiny-perednejj-kamery-glaza-predpochtitelno-dlya-rascheta-vnutriglaznyh-linz-vgl.html" rel="bookmark" title="База патентов Евразийского Союза">Система и способ для бесконтактного измерения длины оси, и/или кривизны роговицы, и/или глубины передней камеры глаза предпочтительно для расчета внутриглазных линз (вгл)</a>

Предыдущий патент: Полиморфные модификации дифосфата производного-4″- замещенного-9-дезокси-9а-аза-9а-гомоэритромицина

Следующий патент: Способ, устройство и катетер для определения в живом организме свойств крови, таких как вязкость

Случайный патент: Макромолекулярные аминофенольные антиокислительные композиции, их применение