Способ прогнозирования наличия и определения пространственных координат новых залежей полезных ископаемых

Номер патента: 5195

Опубликовано: 30.12.2004

Авторы: Глазков Олег Валерьевич, Глазков Валерий Иванович, Фадеев Виктор Николаевич, Колесов Валентин Валентинович

Формула / Реферат

1. Способ прогнозирования наличия и определения пространственных координат новых залежей полезных ископаемых различных видов i, преимущественно площадных, заключающийся в том, что исследуемую площадь SpОr региона r Земли делят на ячейки DSpОSp и в каждой ячейке по вектору картографированных параметров недр Fr = (Fj), j = 1, 2, ..., Mi, для различных i рассчитывают многопараметрические оценки состояния недр Zr(DSp,T)i как функционалы Q от многопараметрических функций оценок вероятностей наличия Wнr(Fr,T)i и отсутствия Wor(Fr,T)i залежей в ячейках недр вида Zr(DSp,T)i = Q[Wнr(Fr,T)i, Wor(Fr,T)], которые по критерию аналогии wkr[(DSa,T)i], учитывающему состояния в ячейках недр DSa, расположенных на площади Si открытых в регионе залежей, сравнивают на соответствие состояний недр в ячейках DSp состояниям в ячейках эталонов-аналогов DSa и при выполнении условий соответствия Zr(DSp,T)i О wkr[Zr(DSa,T)i] принимают гипотезу о наличии залежи с критерием аналогии K в ячейке DSp, а по координатам ячеек DSp, в которых прогнозировалось наличие залежей, рассчитывают пространственные координаты локальных участков с прогнозируемыми залежами на площади Sp.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что расчет оценок состояния недр ведется только по информативным параметрам Fj, j = 1, ..., m, число m которых различается для разных видов ископаемых i.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что расчет оценок состояний недр в ячейках DSp проводят с использованием моделей многопараметрических оценок вероятностей Wнr(F,T)i, Wor(F,T)i, предварительно рассчитываемых по ячейкам DSa, принадлежащим площадям Si открытых в регионе r эталонов-аналогов залежей на этапе региональной адаптации.

4. Способ по п.3, отличающийся тем, что картографированные параметры недр региона F = (Fj), j = 1, 2, ..., Mi при расчете оценок Wнr(Fr,T)i и Wor(Fr,T)i определяют для каждого узла координатной сетки, дискретный шаг D которой при адаптации определяют площадью ячеек DSa как  , а при прогнозировании - площадью ячеек DSp как

, а при прогнозировании - площадью ячеек DSp как  .

.

5. Способ по п.4, отличающийся тем, что значения критерия аналогии wkr[Zr(DSa,T)i] определяют поинтервально при расчете распределения числа ячеек эталонов-аналогов открытых залежей Nz(DSa,T)i = і(K,T)i, попадающих в различные интервалы K области состояний недр.

6. Способ по п.5, отличающийся тем, что интервалы состояний недр, объединяющие состояния различных ячеек эталонов-аналогов залежей DSa, определяют как области пересечения интервалов вариации состояний в пределах каждой ячейки DSa с учетом её пространственного положения и наблюдаемой в её пределах вариации параметров Fj.

7. Способ по п.6, отличающийся тем, что область вариации состояния недр в пределах ячеек эталонов-аналогов залежей DSa аппроксимируют кругом с радиусом DR, центр которого определяется состоянием недр в центральной точке ячейки DSa.

8. Способ по п.7, отличающийся тем, что оптимальный размер радиуса DR* определяют из условия обеспечения минимального отклонения контура прогнозируемой залежи от фактического контура, что обеспечивается на этапе адаптации в регионе r при тестовых анализах участков с открытыми залежами с известными контурами.

9. Способ по п.8, отличающийся тем, что для пессимистического прогноза новых залежей с доверительной вероятностью более 0,9, отображающего контуры прогнозируемых залежей, значение радиуса области вариации состояния недр в пределах ячеек эталонов-аналогов залежей задают как DRпес<DR*, а для оптимистического прогноза с доверительной вероятностью не менее 0,8 значение упомянутого радиуса задают как DRоп>DR*.

10. Способ по п.9, отличающийся тем, что для повышения точности определения пространственных координат прогнозируемых залежей при анализе локальных территорий Sp в регионе r создают локальные базы картографированных параметров Fj для всех или части параметров j, имеющих карты масштабов M1:500000 и менее, что позволяет задавать DSp<DSa, причем DSa = 1 км2.

11. Способ прогнозирования наличия и определения координат залежей полезных ископаемых, включающий следующие этапы:

а) формируют региональную базу данных параметров Fjr недр, где F - значение параметра, r - индекс региона, j - индекс параметра, j = 1, 2, ..., M, представленных в существующих картах параметров недр соответствующих регионов, при этом данные параметров недр формируют в виде векторов Fr = F1, F2, ..., FM = {Fj} значений параметров недр в ячейках DSp координатной сетки для площади Sp соответствующего региона r,

б) формируют базу данных об открытых на территории соответствующего региона площадях Sai, где i = 1, 2, ..., N, залежей различных видов ископаемых с указанием геологического возраста T отложений, в которых они находятся, и о площадях подтвержденного отсутствия залежей, при этом упомянутые данные об открытых залежах формируют в виде множества ячеек DSaiн и DSaio эталонов-аналогов, соответственно, наличия и отсутствия залежей,

в) на основании региональных баз данных параметров Fr = F1, F2, ..., FM = {Fj} недр и ячеек DSaiн и DSaio эталонов-аналогов наличия и отсутствия залежей вычисляют однопараметрические оценки вероятности Wнr(Fj,T)i наличия и вероятности Wor(Fj,T)i отсутствия месторождений i-го типа, i = 1, 2, ..., N, в отложениях с геологическим возрастом T в регионе r по ячейкам DSa,

г) формируют информативный набор параметров F1...Fm для заданного геологического возраста и вида месторождения i-го типа и вычисляют многопараметрические оценки вероятностей Wнr(F1...Fm,T)i наличия и вероятностей Wor(F1...Fm,T)i отсутствия месторождений i-го типа в отложениях с геологическим возрастом T в регионе r по ячейкам DSaiн и DSaio эталонов-аналогов наличия и отсутствия залежей,

д) вычисляют многопараметрические оценки состояния Zr(DSa,T))i = Qr[(Wнr(F1...Fm,T)i, Wor(F1...Fm,T)i] недр по ячейкам DSaiн и DSaio эталонов-аналогов наличия и отсутствия залежей в отложениях с геологическим возрастом T в регионе r,

е) определяют локальные области wнr, wor вариаций значений состояния недр в ячейках DSa эталонов-аналогов наличия и отсутствия и осуществляют оптимизацию и классификацию упомянутых областей по уровням K = 1, ..., k критерия аналогии по числу Nzr(K,T)i объектов-аналогов, попавших в эти локальные области,

ж) вычисляют многопараметрические оценки состояния Zr(DSp,T)i = Qr[(Wнr(F1...Fm,T)i, Wor(F1...Fm,T)i] недр по ячейкам DSp на основании рассчитанных по этим же ячейкам многопараметрических оценок вероятности наличия Wнr(F1...Fm,T)i, и вероятности отсутствия Wor(F1...Fm,T)i месторождений i-го типа в отложениях с геологическим возрастом T в регионе r,

з) принимают гипотезу Hн о наличии в ячейке DSp месторождения, если оценка состояния недр Zr(DSp,T)i в данной точке принадлежит какой либо локальной области wнr вариации значений эталонов наличия Zr(DSp)iОwнr(DSa)i с присвоением уровня K критерия аналогии.

12. Способ по п.11, отличающийся тем, что в качестве регионов используют территории Земли, на площади которых изменения значений параметров Fjr недр наблюдаются во всей области определения их значений.

13. Способ по п.11, отличающийся тем, что в качестве существующих карт параметров недр используют карты геологических, геофизических, структурных, тектонических, морфологических, геохимических, тепловых, сейсмических, магнитных, стратиграфических, гравиметрических параметров Fjr недр рассматриваемого региона r.

14. Способ по п.11, отличающийся тем, что при классификации локальных областей вариации состояния недр в ячейках эталонов-аналогов по уровням критерия аналогии в качестве критерия аналогии принимают число Nzr(K,T)i ячеек эталонов-аналогов, состояние которых находится в локальной области, определяемой уровнями K в соответствии с таблицей

| Уровни критерия аналогии K | Число ячеек Nzr(K,T) эталонов-аналогов, относящихся к локальным областям состояний недр в соответствующих ячейках наличия залежей |

| 1 | Nzr(K,T)_2000 |

| 2 | 1000_Nzr(K,T)<2000 |

| 3 | 500_Nzr(K,T)<1000 |

| 4 | 200_Nzr(K,T)<500 |

| 5 | 50_Nzr(K,T)<200 |

| 6 | Nzr(K,T)<50 |

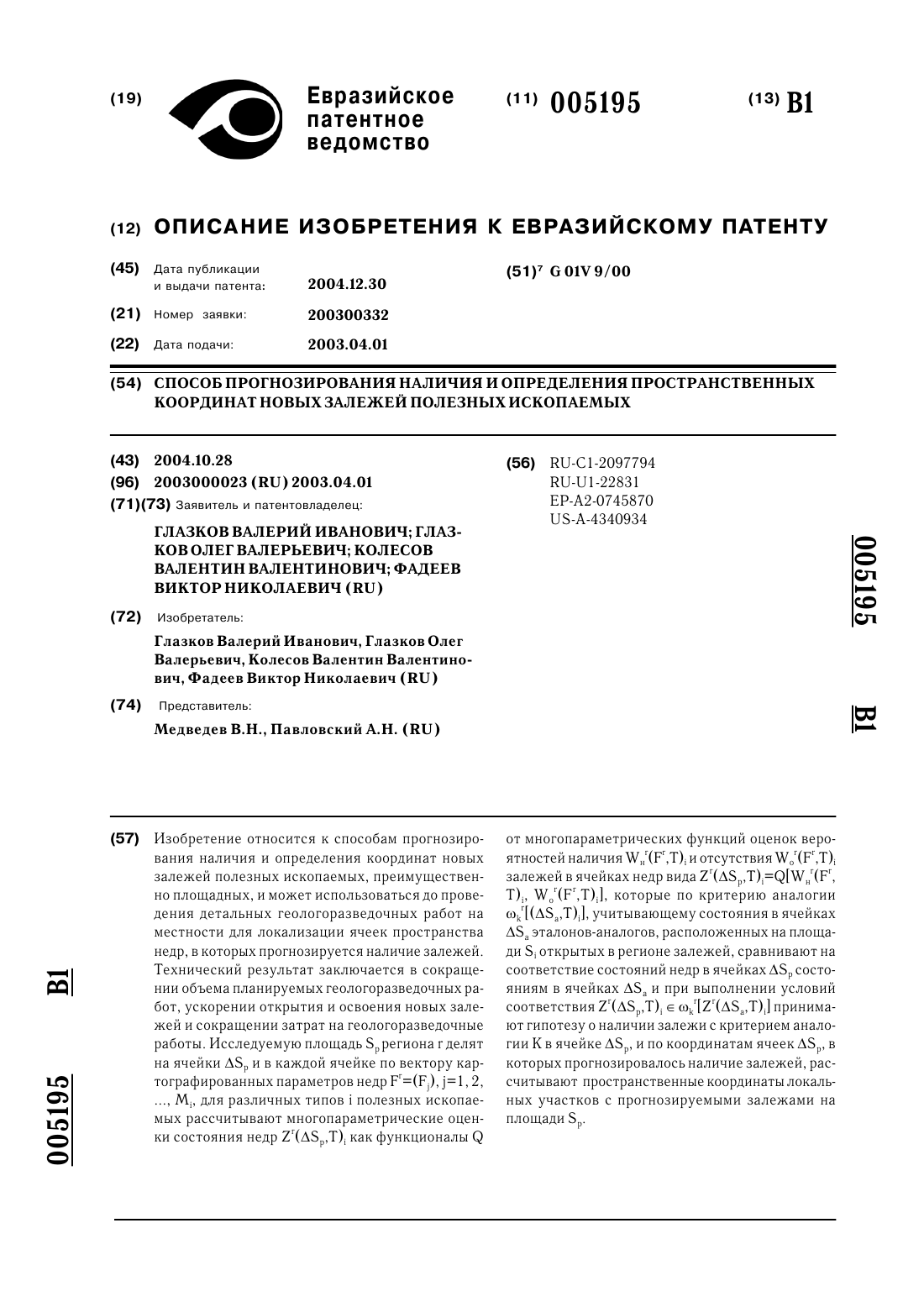

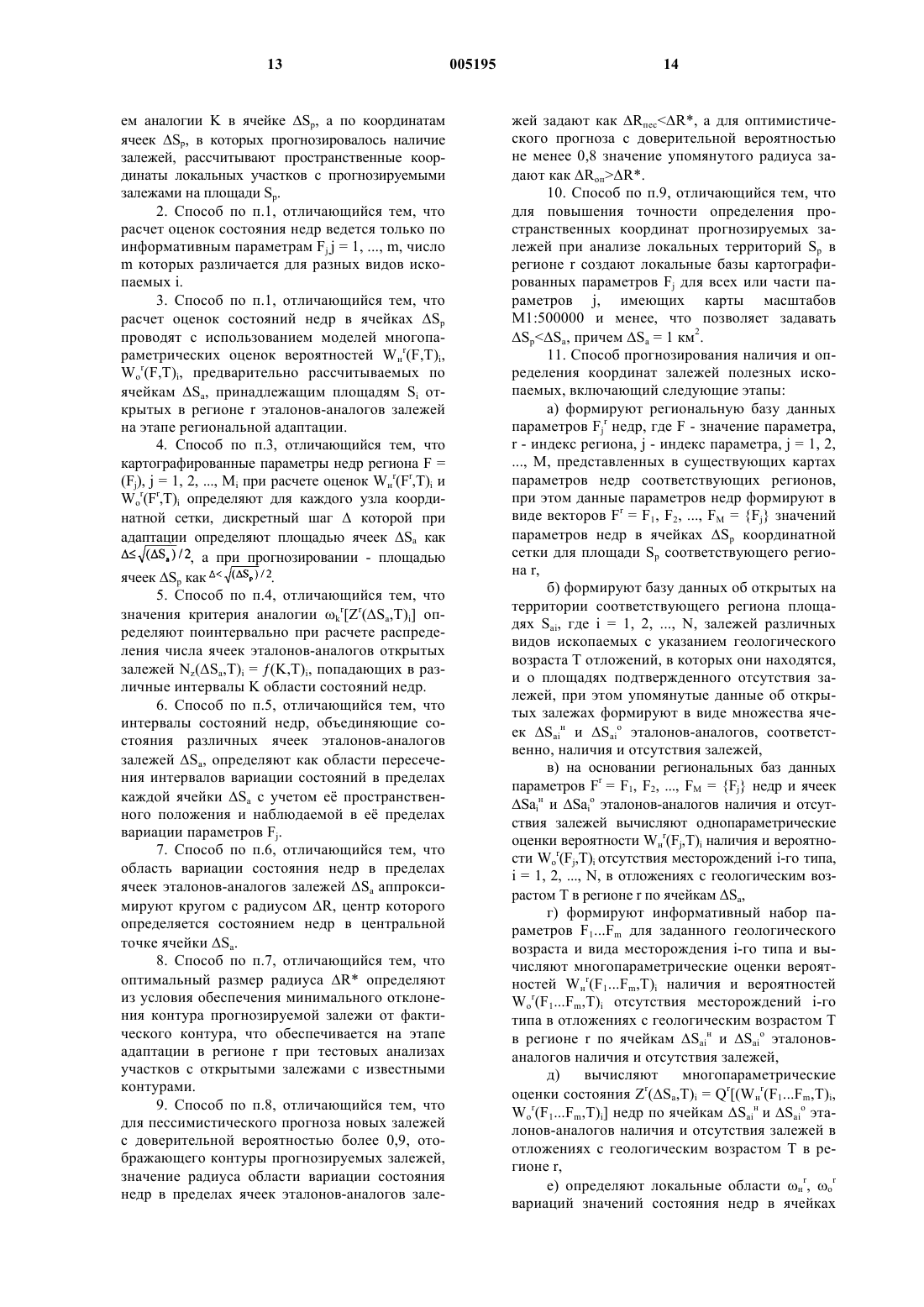

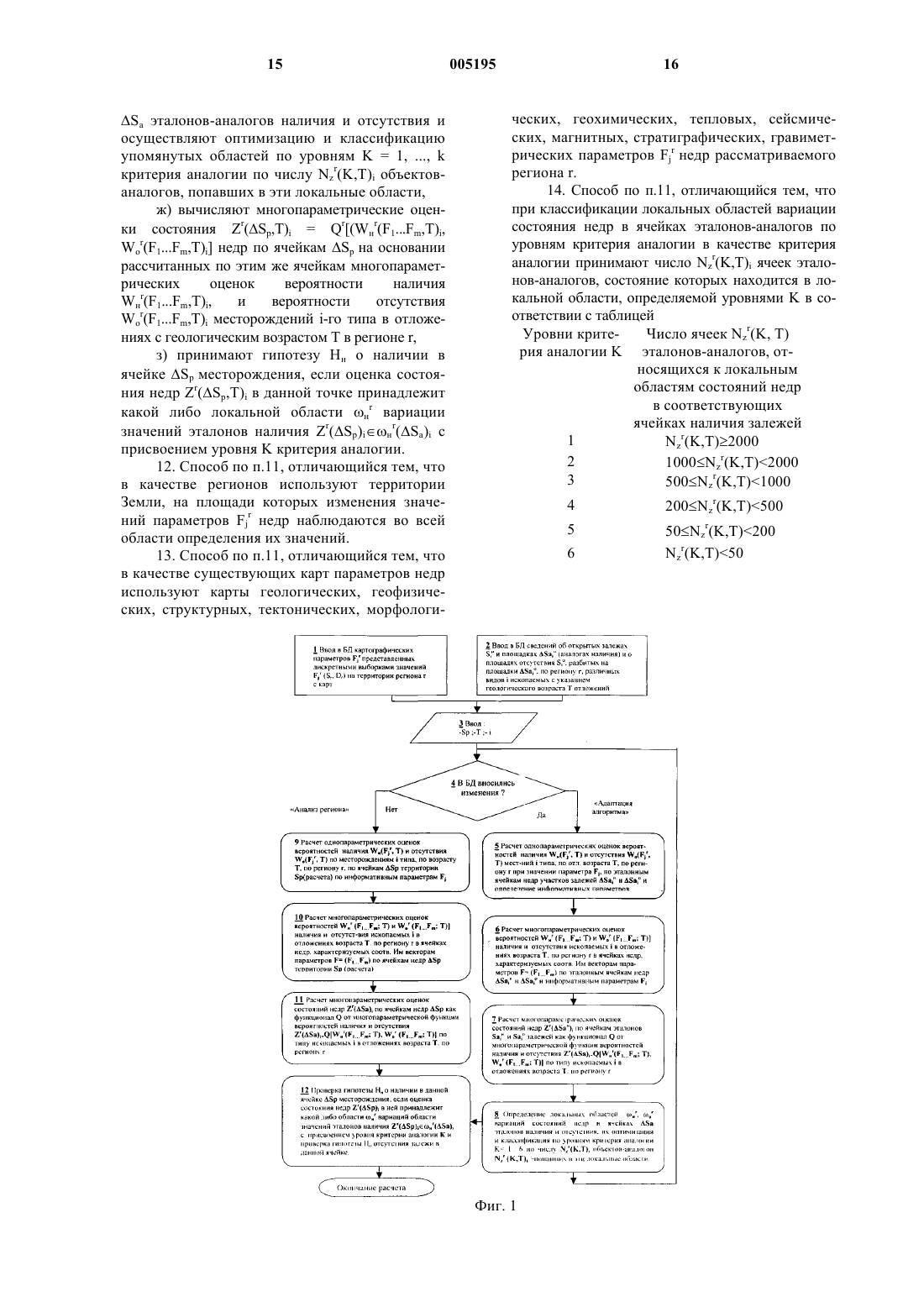

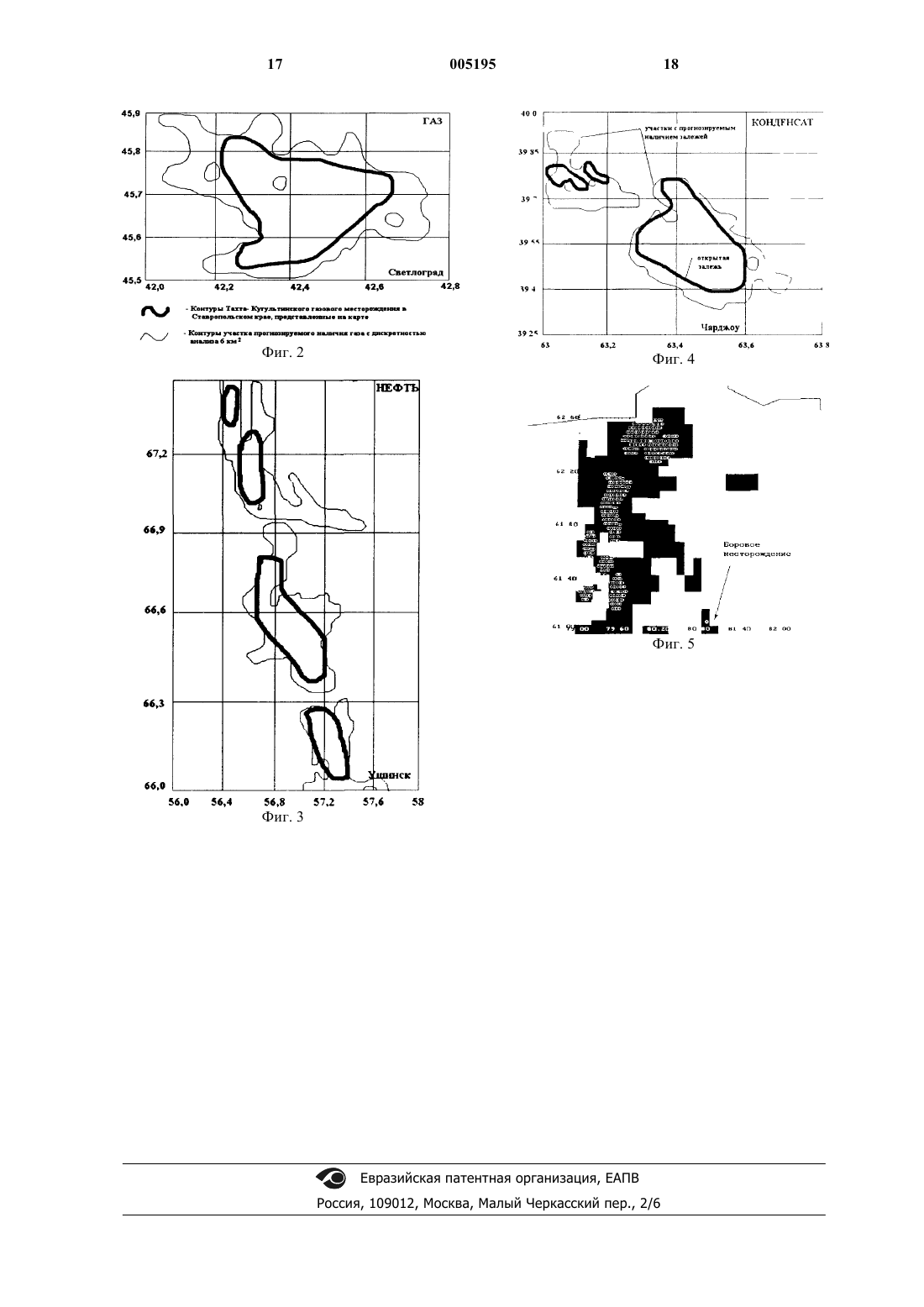

Текст

1 Настоящее изобретение относится к области геологоразведки, более конкретно, к способам прогнозирования наличия и определения пространственных координат новых залежей полезных ископаемых, преимущественно площадных, и может использоваться до проведения детальных геологоразведочных работ на местности для локализации ячеек пространства недр,в которых прогнозируется наличие залежей. Детальные геологоразведочные работы трудоемки и дорогостоящи, проводить их целесообразно на предварительно обоснованных локальных участках и по отложениям, где с высокой достоверностью можно ожидать наличия залежей. Недостаточно обоснованные локальные участки, планируемые для детальной геологоразведки, ведут к низкой эффективности поиска новых залежей, а увеличение площади детальной разведки ведет к необоснованно высоким затратам средств и времени на открытие новых залежей. Разрабатываются различные способы анализа геохимических, тектонических, стратиграфических и других характеристик недр, позволяющие обосновать локальные области для последующих детальных геологоразведочных работ и бурения разведочных скважин. Известен способ для определения фаций геологических формаций(патент США 4646240), при котором выполняют геофизические исследования в скважине (каротаж скважины) на множестве уровней с интервалом вдоль скважины, чтобы получить совокупность результатов измерений для каждого из уровней. С каждым таким уровнем интервала скважины связана выборка в многомерном пространстве, определяемая различными геофизическими исследованиями. Координаты выборки являются функцией значений каротажа, измеренных на этом уровне. Полученные таким образом выборки формируют диаграмму рассеяния в этом многомерном пространстве. Выборки этой диаграммы рассеяния исследуются для определения множества характеристических мод, каждая из которых соответствует зоне максимальной плотности в распределении этих выборок; каждая рассматривается как характеристика соответствующего кластера, и все выборки этого кластера связаны с ним. Осуществляют запись в функции глубины, например, в графической форме геологической или физической характеристики этих формаций в интервале скважины, присваивая каждому уровню характеристическое значение, установленное как функция моды,с которой связана репрезентативная выборка упомянутого уровня в рассматриваемом многомерном пространстве. Исследование диаграммы рассеяния осуществляется путем анализа положения каждой из этих выборок по отношению к соседним выборкам для определения соответствующего индекса плотности и характеристические моды определяются путем выбора локальных максимумов этих индексов плотности в пределах диаграммы. 2 Для каждой моды указывается фация или литофация, и вырабатывается графическое представление как функция глубины последовательности фаций или литофаций. Рассмотренный способ позволяет непосредственно по данным каротажа скважины строить литологические колонки, характеризующие состав геологических формаций в пластах отложений,вскрываемых по мере углубления скважины, не проводя трудоемких операций изъятия кернов и последующего определения содержащихся в них типов пород. Распределение кластеризованных выборок измерений используется для упрощения интерпретации данных геофизических исследований для получения информации о пористости пересекаемых формаций, содержащихся в них флюидах, в частности содержание углеводородов,и их текучести. Недостатком данного известного способа является то, что получаемая информация о составе геологических формаций существенно менее точна, чем результаты непосредственного исследования образцов керна, и не позволяет достаточно точно определять состав содержащихся флюидов и, в частности, дифференцировать их на углеводороды и воду, что неизбежно приведет к низкой эффективности способа при поиске месторождений углеводородов. Известен также способ интегральной интерпретации для оценки продуктивных пластов углеводородов (патент США 6088656), включающий оценку пористости и минералогии; классификации литофаций пласта; генерирование общей геометрической модели в зависимости от указанной классификации; выполнение измерений и сравнение результатов измерений с результатами прогноза согласно генерированной общей геометрической модели; подстройку параметров геометрической модели для наилучшего согласования с измерениями; использование подстроенной геометрической модели для прогнозирования удельного сопротивления пласта и свойств гидравлического транспорта пласта и вычисление резервов и продуктивных свойств пласта. Недостатком данного способа является то,что достаточно точные оценки продуктивности пластов могут быть получены только для уже открытых залежей, для которых в результате измерений строятся уточненные геометрические модели пластов, состава образующих их формаций и их пористости, а для недостаточно исследованных территорий способ не позволяет прогнозировать наличие залежей и оценивать их прогнозируемые запасы. Известен способ определения пространственных координат геологических формаций(патент РФ 2097794), при котором для определения пространственных координат геологических формаций используются коэффициенты изменчивости геополей картографируемых параметров. Геологическое событие (в том числе наличие полезных ископаемых) прогнозируют в 3 точках максимальной изменчивости параметров. Для повышения достоверности прогнозирования предлагается строить векторные диаграммы изменчивости различных параметров и путем их наложения определять области их пересечения. Координаты прогнозируемых событий (наличие залежей) относят к областям пересечения диаграмм изменчивости различных параметров. Для повышения точности пространственных координат прогнозируемого события повторяют анализ изменчивости параметров картографируемых при различных масштабах и координаты прогнозируемого события корректируют по совпадению результатов анализов для различных масштабов. Недостатком предложенного способа является то, что для прогнозирования геологических событий (в том числе наличия залежей) предлагается использовать любые картографируемые параметры недр без предварительного определения наличия взаимосвязи параметров (статистической или генетической) с самим прогнозируемым событием, что не гарантирует высокой достоверности прогноза, если используемые при анализе параметры практически несущественно связаны с самим прогнозируемым событием, и,кроме того, особенности геологического развития различных регионов Земли обуславливают различный характер взаимосвязи изменчивости параметров недр с различными геологическими событиями и отсутствие адаптации к региональным особенностям территорий снижают достоверность прогноза. Известен способ прогнозирования месторождений полезных ископаемых (заявка РФ 94018313), при котором прогнозирование производится в два этапа. На первом предварительном этапе производится измерение гравитационного поля и магнитная съемка по профилям, и по результатам измерений определяют границы аномальных зон в разрезе по профилям. На втором этапе определяют границы простирания каждой аномальной зоны путем выбора дополнительных профилей и дополнительных измерений. По контуру выявленных аномальных зон определяют места заложения проверочных скважин. Недостатком данного способа является то,что локализуемые в результате трудоемких и дорогостоящих работ на местности аномальные зоны не оцениваются уровнем доверительной вероятности наличия в них залежей, поэтому при разбуривании аномальных зон процент обнаружения в них залежей может меняться от 40 до 90% в зависимости от особенностей геологического развития регионов, что определяет среднюю эффективность методов поиска залежей в аномальных зонах не более 65%. Известны способы поиска нефтегазовой залежи (патенты РФ 2145108, 2145107), при которых производится измерение гравиметрических и/или магнитометрических характери 005195 4 стик полей на некотором участке, признанным перспективным для поиска залежи. Измеренные характеристики подвергаются математической обработке, при которой используются методы поиска связанных элементов в пространстве свойств, методы кластерного анализа и анализа по методу главных компонент. При наличии еще и сейсмической, электроразведочной информации производится привязка данных к глубине с построением разреза, по которому судят о наличии нефтегазовой залежи. Недостатком данных способов прогнозирования залежей является то, что для получения необходимых данных требуется проведение трудоемких и дорогостоящих геологоразведочных работ на местности (сейсмические, гравиметрические, магнитометрические), которые привязаны к определенному месту их проведения и наличие или отсутствие залежи после их проведения определяется не предлагаемым способом обработки данных, а обоснованностью выбора самой площади для проведения геологоразведки. Известны способы геофизической разведки(патент РФ 2155977, 2154847), требующие проведения комплекса геофизических измерений на исследуемом участке. При проведении исследований предлагается проведение разведки на совмещенных профилях с комплексной обработкой данных грави- и магниторазведки с последующим построением физико-геологических моделей. Недостатками указанных и всех других известных способов поиска месторождений по данным геологоразведочных работ на заданных площадях является то, что успех обнаружения залежи, прежде всего, обусловлен обоснованностью выбора самого участка для проведения трудоемких и дорогостоящих геологоразведочных работ. Методы обработки данных, получаемых на заданных участках, не позволяет найти залежи, если их там нет. Поэтому дорогостоящим и трудоемким геологоразведочным работам на местности должно предшествовать надежное прогнозирование наличия залежей на площади проведения геологоразведочных работ. Задачей изобретения является создание способа прогнозирования наличия и определения пространственных координат новых залежей полезных ископаемых, обеспечивающего,на основе комплексного анализа характеристик недр и уже открытых залежей, локализацию в ограниченном пространстве недр Земли ячеек,многопараметрическая оценка состояния которых аналогична состоянию ячеек, содержащих открытые залежи-аналоги. Технический результат заключается в том, что до проведения геологоразведочных работ на местности создаются карты с границами участков, на которых с доверительной вероятностью более 0,9 прогнозируется наличие залежей конкретных видов иско 5 паемых с площадью не менее 2 км 2, что позволяет- сократить в несколько раз объем планируемых геологоразведочных работ и на 2-3 года ускорить открытие и освоение новых залежей;- повысить эффективность геологоразведочных работ до 80-90 % по отношению к среднестатистическому уровню 50-60%;- сократить затраты на геологоразведочные работы с бурением скважин и вскрытием залежей на 3-4 тыс.на 1 км 2 исследуемых территорий. Указанный результат достигается тем, что в способе прогнозирования наличия и определения координат залежей полезных ископаемых в соответствии с изобретением формируют региональную базу данных параметров Fjr недр, где F - значение параметра, r индекс региона, j - индекс параметра, j = 1, 2, ,М, представленных в существующих картах параметров недр соответствующих регионов, при этом данные параметров недр формируют в виде векторов Fr=F1, F2, , FM = Fj значений параметров недр в ячейках Sp координатной сетки для площади Sp соответствующего региона r,формируют базу данных об открытых на территории соответствующего региона площадях Sai, где i=1, 2, , N, залежей различных видов ископаемых с указанием геологического возраста Т отложений, в которых они находятся,и о площадях подтвержденного отсутствия залежей, при этом упомянутые данные об открытых залежах формируют в виде множества ячеек Sаiн и Sаio эталонов-аналогов соответственно наличия и отсутствия залежей,на основании региональных баз данных параметров Fr=F1, F2, , FM = Fj недр и ячеекSaiн и Sаio эталонов-аналогов наличия и отсутствия залежей вычисляют однопараметрические оценки вероятности Wнr(Fj,T)i наличия и вероятности Wor(Fj, T)i отсутствия месторождений i-го типа, i=1, 2, , N, в отложениях с геологическим возрастом Т в регионе r по ячейкамSa,формируют информативный набор параметров F1Fm для заданного геологического возраста и вида месторождения i-го типа и вычисляют многопараметрические оценки вероятностей Wнr(F1Fm, Т)i наличия и вероятностейWor(F1Fm, Т)i отсутствия месторождений i-го типа в отложениях с геологическим возрастом Т в регионе r по ячейкам Saiн и Saio эталонованалогов наличия и отсутствия залежей,вычисляют многопараметрические оценки состояния Zr(Sa,Т)i = Qr[(Wнr(F1Fm,T)i,Wor(F1Fm,T)i] недр по ячейкам Saiн и Saio эталонов-аналогов наличия и отсутствия залежей в отложениях с геологическим возрастом Т в регионе r,определяют локальные области (н, or вариаций значений состояния недр в ячейках Sa 6 эталонов-аналогов наличия и отсутствия и осуществляют оптимизацию и классификацию упомянутых областей по уровням K=1, , k критерия аналогии по числу Nzr(K, T)i объектованалогов, попавших в эти локальные области,вычисляют многопараметрические оценкиWo (F1Fm,T)i] недр по ячейкам Sp на основании рассчитанных по этим же ячейкам многопараметрических оценок вероятности наличияWor(F1Fm,Т)i месторождений i-го типа в отложениях с геологическим возрастом Т в регионе r,принимают гипотезу Нн о наличии в ячейке Sp месторождения, если оценка состояния недр Zr(Sp,T)i в данной точке принадлежит какой либо локальной области нr вариации значений эталонов наличия Zr(Sp)iнr(Sa)i с присвоением уровня K критерия аналогии. При этом в качестве регионов могут использоваться территории Земли, на площади которых изменения значений параметров Fjr недр наблюдаются во всей области определения их значений. В качестве существующих карт параметров недр предпочтительно используют карты геологических, геофизических, структурных,тектонических, морфологических, геохимических, тепловых, сейсмических, магнитных,стратиграфических, гравиметрических параметров Fjr недр рассматриваемого региона r. Кроме того, при классификации локальных областей вариации состояния недр в ячейках эталонов-аналогов по уровням критерия аналогии в качестве критерия аналогии предпочтительно принимают число Nzr(K, T)i ячеек эталонов-аналогов, состояние которых попадает в различные интервалы K области состояний недр. Изобретение поясняется на примере осуществления, иллюстрируется чертежами, на которых представлено следующее: фиг. 1 - блок-схема алгоритма обработки данных с использованием метода квантовой статистики и реализующего способ прогнозирования наличия и определения пространственных координат новых залежей полезных ископаемых; фиг. 2-4 - графики, иллюстрирующие результаты тестовых проверок точности прогнозирования на уже исследованных территориях; фиг. 5 - график, иллюстрирующий результаты тестовых проверок точности прогнозирования на слабо изученных территориях. Заявленный способ, как показано блоксхемой на фиг. 1, осуществляется в соответствии со следующей последовательностью действий алгоритма, реализуемого компьютерной системой, из которых действия 1-8 обеспечивают адаптацию алгоритма к геологическим особенностям отдельных регионов Земли, а действия 9-12 обеспечивают анализ любых террито 7 рий регионов, прогнозирование наличия и определение пространственных координат новых залежей полезных ископаемых. Действие 1 обеспечивает создание региональных баз данных картографированных параметров недр Fjr, представленных в уже существующих картах геологических, геофизических,структурных тектонических, морфологических,геохимических, тепловых, сейсмических, магнитных, стратиграфических, гравиметрических параметров недр рассматриваемого региона r. В качестве регионов r могут рассматриваться территории различных континентов Земли, на площади которых вариация значений параметров Fjr наблюдается во всей области определения их значений, встречающихся в природе. Этим требованиям удовлетворяют регионы: территория бывшего СССР, Африка, Южная Америка, Австралия, США, Юго-Восточная Азия, Китай с Монголией. Картографированные параметры Fjr при создании региональных баз данных представляются дискретными выборками значений(широта sr, долгота dr) на территории региона и хранятся в файлах баз данных. Объемы средних карт составляют от 400000 до 1000000 записей,которые проиндексированы для обеспечения мгновенного доступа к данным. Шаг дискретности по широте ш и по долготе д при создании реализации параметров на основе соответствующей карты задается меньше половины длины квадратной ячейки анализа, где Sp - площадь недр, т.е. ш = элементарной ячейки недр, с точностью до которой должен проводиться анализ территории. Значение Sp определяет минимальную площадь залежи, прогнозирующейся в регионе,сведения о параметрах недр которого представлены с дискретностьюпо широте и долготе. Требуемая точность площадного анализа Sp определяет требуемую дискретность представления данных Fj(sr, dr, ) и требуемый масштаб представления карт. Применение квантовой статистики с интервальным анализом данных снижает требования к точности представления значений параметров Fj(sr, dr, ), т.к. вариации их значений в пределах 5-10% от их средних значений в интервале практически не меняют характеристик интервала. Действие 2 реализует ввод в базу данных региона r сведений об открытых на его площади залежах различных видов i ископаемых с указанием геологического возраста Т отложений, в которых они находятся. Указанные в базе данных залежи рассматриваются в качестве эталонов. Площадь каждой залежи Sai делится на элементарные ячейки Sa квадратной формы площадью, например, 1 км 2. Каждая элементарная ячейка Sai, принадлежащая площади региона r,является ячейкой эталона-аналога наличия. По 8 координатам контуров эталонов-аналогов Sai рассчитываются координаты точек углов квадратных ячеек эталонов-аналогов, находящихся в пределах соответствующей залежи. Кроме сведений об известных залежах ископаемых, в базу данных вводятся, подтвержденные ранее проведенными исследованиями, сведения о контурах участков, в пределах которых не существует залежей ископаемых i-го вида. Эти участки рассматриваются как эталоны отсутствия залежей и для них, как и для эталонов наличия залежей,рассчитываются координаты ячеек эталонованалогов отсутствия залежей. По каждому виду i полезных ископаемых и по каждому геологическому возрасту Т в файлах базы данных содержится информация обо всех ячейках Sа, причем средний объем такой базы данных составляет порядка 50000 записей для наличия и отсутствия ископаемых. Действие 3 начинает работу алгоритма в режиме анализа территорий в регионе и прогнозирования наличия залежей при адаптированном алгоритме для региона. На этом этапе вводится информация:- требуемая дискретность площадного анализа Sp км 2;- об исследуемом регионе (территория бывшего СССР, Ближний Восток, Африка, Южная Америка, Австралия, Китай и др.). Действие 4 является проверкой условия,управляющего режимом работы алгоритма. Если на этом этапе установлено, что в базу данных вносились изменения, то осуществляется настройка алгоритма в режиме региональной адаптации и после действия 4 выполняется действие 5. Если настройка уже была проведена и в базу данных не вносились изменения, то осуществляется переход к режиму анализа территории и прогнозирования новых залежей путем выполнения действий 9-12. В режиме региональной адаптации действие 5 обеспечивает на основании региональных баз данных параметров недр Fjr и ячеек эталонов наличия Saiн и эталонов отсутствия Saio залежи расчет однопараметрических оценок вероятностей наличия Wн(Fjr,Т)i и отсутствия Wo(Fjr,T)i месторождений i-го типа ископаемых в отложениях с геологическим возрастом Т, в регионе r,при значении параметра Fj, по ячейкам недр S. Из множества всех первичных параметров недрFj, представленных в базе данных, выделяют информативные параметры Fj - (j= 1m) для которых области значений функции Wнr(Fj, T)i и 9 параметров, т.е. Wнr(Fj, Т)i0 при Wor(Fj,T)i=0 или Wor(Fj,T)i0 при Wнr(Fj,T)i=0. Полученные данные расчета для информативных параметров Fj сохраняются в качестве промежуточных результатов и записываются в файл с координатами ячеек эталонов-аналогов наличия и отсутствия полезных ископаемых. Действие 6 обеспечивает расчет для информативных параметров Fj и для любой ячейки недр Sa многопараметрических оценок вероятностей наличия залежейWor(F1Fm;T)=or[Wo(Fjr,T)i],j=1,2m, которые оценивают вероятность наличия и отсутствия залежей ископаемых вида i в отложениях возраста Т в регионе r в ячейках недр, характеризуемых соответствующими им векторами параметров F=(F1, F2, Fj Fm), гдеm - общее число учитываемых параметров, признанных информативными после действия 5. Полученные данные расчета сохраняются в качестве промежуточных результатов и могут записываться в тот же файл с координатами ячеек эталонов-аналогов наличия и отсутствия полезных ископаемых для использования в действии 7 для расчета многопараметрических оценок вероятностей. Действие 7 обеспечивает расчет многопараметрических оценок состояний недр Zr(S,T)i в каждой ячейке Sa эталонов-аналогов залежей ископаемых i-го типа в отложениях возраста Т:Zr(S,Т)i=Q[Wнr(F,T)i, Wor(F,T)i], значения которых сохраняются в файлах с координатами ячеек Sa эталонов-аналогов наличия и отсутствия полезных ископаемых. Состояние недр в любой точке на площадиSa элементарной ячейки эталона аналога является точкой Q в двумерном пространстве, координатами которого являются оценки вероятностей наличия Wнr(F,T)i и отсутствия Wor(F,T)i. Вариация значений параметров Fj на площадиS ячейки обуславливает вариацию оценокWнr(F,T)i и Wor(F,T)i. Состояния недр в ячейке с ограниченной площадью можно представить некоторым кругом с радиусом R и центром,соответствующим состоянию центральной точки на площади ячейки эталона аналога S. Размер радиуса R круга, в пределах которого будут наблюдаться вариации состояния недр в ячейке S, будет увеличиваться, если увеличивается площадь ячейки или возрастает вариация значений параметров Fjr в пределах S. Исследования показали, что геологические параметры недр Fjr имеют максимальные интервалы корреляции от 30 до 200 км для точек, удаленных на расстояния до 3-5 км, коэффициент корреляции значений Fjr не менее 0,9. Это означает, что в пределах площадей ячеек недр до 2 км вариации значений параметров в различных точках не превышают нескольких процентов от их значений в одной из точек. 10 Каждой ячейке эталона-аналога Sa в пространстве Q[Wнr(F,T)i, Wor(F,T)i] соответствует круг радиуса R с центром, определяемым оценками состояния недр в данной ячейке. После расчета состояний недр по всем ячейкам эталонов-аналогов в пространстве Q образуются локальные замкнутые области, которые соответствуют вариациям состояний недр эталонных залежей. Число и форма этих областей могут меняться при изменении состава эталонных залежей, при изменении состава и значений параметров Fjr, при изменении радиуса круга R вариации состояний в пределах одной элементарной ячейки эталона-аналога. Если для некоторой ячейки недр Sp рассчитаны оценки состояния недр, и они принадлежат какой-либо локальной области вариации состояний в ячейках эталонов-аналогов, то можно считать, что ячейки Sp имеют эталон-аналог залежи. Действие 7 завершается расчетом границ локальных областей вариации состояния недр по всем ячейкам эталонов-аналогов. Действие 8 обеспечивает классификацию локальных областей вариации состояния недр в ячейках эталонов-аналогов по уровням критерия аналогии. В качестве критерия аналогии принимается число Nzr(K, T)i ячеек эталонов-аналогов, состояния которых находятся в локальных областяхK, информация о которых хранится в отдельном файле для использования в последующей процедуре анализа региона, в действии 12. Для расчета уровней критерия аналогии водится 6 уровней представленных ниже характеристик уровней критерия аналогии. Уровни критерия аналогии K Число ячеек Nzr(K, T) эталонов-аналогов, относящихся к локальным областям состояний недр в соответствующих ячейках наличия залежей Для определения уровня критерия аналогии рассчитывается распределение числа ячеек эталонов-аналогов Nzr(K, T)i по локальным областям в пространстве Q Nzr(K, T)i = f(k[Zr(S,T)i]), где k[Zr(S, Т)i] - локальная область K в пространстве Q, соответствующая состояниям недр некоторых ячеек. Расчет распределений числа Hzr(K, T) по областям kQ завершает адаптацию алгоритма для региона r. 11 Действие 9 обеспечивает расчет для каждого узла координатной сетки оценок вероятностей наличия Wнr(Fj)ip и отсутствия Wor(Fj)ip залежей в зависимости от значений параметров Fj в узле и используя адаптированные моделиWнr(Fj)i, Wor(Fj)i. Полученные данные расчета сохраняются в качестве промежуточных результатов и записываются в файл с координатами ячеек Sp региона. Действие 10 обеспечивает расчет для каждого узла координатной сетки на площади Sp многопараметрических оценок вероятностей наличия Wor(F, T)ip и отсутствия Wнr(F, T)ip. Полученные данные расчета сохраняются в качестве промежуточных результатов и могут записываться в тот же файл с координатами ячеекSp региона для использования в действии 11 для расчета многопараметрических оценок вероятностей. Действие 11 обеспечивает расчет оценок вектора состояния недр в анализируемом узле анализируемой ячейки координатной сеткиZr(S,Т)ip=Q[Wнr(F,T)ip, Wor(F,T)ip], значения которых сохраняются в файлах с координатами ячеек Sp региона. Действие 12 обеспечивает проверку гипотезы Нo - наличия залежи в анализируемой ячейке недр и гипотезы H1 - отсутствия залежи в анализируемой ячейке недр. Гипотеза Нo принимается, если оценка состояния недр в узлах анализируемой ячейки Sp и в центральной точке площади ячейки попадают в какую-либо замкнутую область kr(Sa,Т)i, а уровень критерия аналогии будет равен уровню K соответствующей области. Если оценки состояния недр в узлах и центральной точке анализируемой ячейки не попадают ни в одну область k состояний ячеек эталонов аналогов, то для анализируемой ячейки принимается гипотеза H1. Заявленный способ прогнозирования наличия и определения пространственных координат новых залежей полезных ископаемых,описанный выше со ссылками на фиг. 1, осуществлен в разработанной компьютерной системе НЕДРА. Система НЕДРА реализована на персональном компьютере типа IBM PC, решающим задачи на базе процессора Pentium II с тактовой частотой процессора не ниже 300 МГц, с объемом дисковой памяти до 10 Гбайт. Компьютерная база данных, содержащая карты параметров Fjr по территории Земли площадью около 80 млн. км 2, включающая территорию стран бывшего СССР, Ближнего Востока,Африки, Южной Америки, Австралии, представлена в специально разработанной линейновекторной форме и занимает объем дисковой памяти до 6 Гбайт. Сведения об открытых залежах различных видов i ископаемых на указанных территориях 12 содержат более 400000 эталонных ячеек открытых залежей. Адаптация на любой регион земли площадью около 7 млн.км 2 и на любой вид i ископаемых (нефть, газ, алмазы и др.), имеющих на территории региона до 10000 ячеек аналогов открытых залежей площадью 1 км 2, требует несколько часов. Анализ любой площади на территории адаптированного региона проводится по ячейкам недр с дискретностью 1 км 2, со скоростью около 1 ячейка/с. Для компьютерного анализа территории 250000 км 2 и прогнозирования одного из видов ископаемых требуется порядка 70 ч. На фиг. 2-4 представлены результаты тестовых проверок точности прогнозирования на уже исследованных территориях, а на фиг. 5 - на слабо изученных территориях. На фиг. 2, 3, 4 представлены карты-схемы контуров открытых месторождений и контуры участков с прогнозируемым наличием залежей. Как видно, участки, соответствующие прогнозируемым залежам, по площади несколько больше площади самих залежей. Примером успешного прогноза, подтвержденного разбуриванием глубоких скважин,может служить месторождение Боровое, открытое в 2001 году на востоке Ханты-Мансийского округа в отложениях Васюганской свиты. На карте видно, как система НЕДРА прогнозирует наличие объекта высшей категории (черная заливка) перспективности в месте нахождения залежи. Все скважины ранее открытых месторождений (скопления черных кружков) лежат западнее и севернее Боровского месторождения. Все они так же находятся на зонах высшей категории перспективности по прогнозу. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 1. Способ прогнозирования наличия и определения пространственных координат новых залежей полезных ископаемых различных видов i,преимущественно площадных, заключающийся в том, что исследуемую площадь Spr региона r Земли делят на ячейки SpSp и в каждой ячейке по вектору картографированных параметров недрFr = (Fj), j = 1, 2, , Mi, для различных i рассчитывают многопараметрические оценки состояния недр Zr(Sp,Т)i как функционалы Q от многопараметрических функций оценок вероятностей наличия Wнr(Fr,T)i и отсутствия Wor(Fr,T)i залежей в ячейках недр вида Zr(Sp,T)i = Q[Wнr(Fr,T)i,Wor(Fr,T)], которые по критерию аналогииkr[(Sa,Т)i], учитывающему состояния в ячейках недр Sa, расположенных на площади Si открытых в регионе залежей, сравнивают на соответствие состояний недр в ячейках Sp состояниям в ячейках эталонов-аналогов Sa и при выполнении условий соответствия Zr(Sp,T)ikr[Zr(Sa,T)i] принимают гипотезу о наличии залежи с критери 13 ем аналогии K в ячейке Sp, а по координатам ячеек Sp, в которых прогнозировалось наличие залежей, рассчитывают пространственные координаты локальных участков с прогнозируемыми залежами на площади Sp. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что расчет оценок состояния недр ведется только по информативным параметрам Fj,j = 1, , m, числоm которых различается для разных видов ископаемых i. 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что расчет оценок состояний недр в ячейках Sp проводят с использованием моделей многопараметрических оценок вероятностей Wнr(F,T)i,Wor(F,T)i, предварительно рассчитываемых по ячейкам Sa, принадлежащим площадям Si открытых в регионе r эталонов-аналогов залежей на этапе региональной адаптации. 4. Способ по п.3, отличающийся тем, что картографированные параметры недр региона F =(Fj), j = 1, 2, , Mi при расчете оценок Wнr(Fr,T)i иWor(Fr,T)i определяют для каждого узла координатной сетки, дискретный шагкоторой при адаптации определяют площадью ячеек Sa как. 5. Способ по п.4, отличающийся тем, что значения критерия аналогии kr[Zr(Sa,Т)i] определяют поинтервально при расчете распределения числа ячеек эталонов-аналогов открытых залежей Nz(Sa,T)i = (K,T)i, попадающих в различные интервалы K области состояний недр. 6. Способ по п.5, отличающийся тем, что интервалы состояний недр, объединяющие состояния различных ячеек эталонов-аналогов залежей Sa, определяют как области пересечения интервалов вариации состояний в пределах каждой ячейки Sa с учетом е пространственного положения и наблюдаемой в е пределах вариации параметров Fj. 7. Способ по п.6, отличающийся тем, что область вариации состояния недр в пределах ячеек эталонов-аналогов залежей Sa аппроксимируют кругом с радиусом R, центр которого определяется состоянием недр в центральной точке ячейки Sa. 8. Способ по п.7, отличающийся тем, что оптимальный размер радиуса R определяют из условия обеспечения минимального отклонения контура прогнозируемой залежи от фактического контура, что обеспечивается на этапе адаптации в регионе r при тестовых анализах участков с открытыми залежами с известными контурами. 9. Способ по п.8, отличающийся тем, что для пессимистического прогноза новых залежей с доверительной вероятностью более 0,9, отображающего контуры прогнозируемых залежей,значение радиуса области вариации состояния недр в пределах ячеек эталонов-аналогов зале 005195 14 жей задают как RпесR, а для оптимистического прогноза с доверительной вероятностью не менее 0,8 значение упомянутого радиуса задают как RопR. 10. Способ по п.9, отличающийся тем, что для повышения точности определения пространственных координат прогнозируемых залежей при анализе локальных территорий Sp в регионе r создают локальные базы картографированных параметров Fj для всех или части параметров j, имеющих карты масштабовSpSa, причем Sa = 1 км 2. 11. Способ прогнозирования наличия и определения координат залежей полезных ископаемых, включающий следующие этапы: а) формируют региональную базу данных параметров Fjr недр, где F - значение параметра,r - индекс региона, j - индекс параметра, j = 1, 2 М, представленных в существующих картах параметров недр соответствующих регионов,при этом данные параметров недр формируют в виде векторов Fr = F1, F2, , FM = Fj значений параметров недр в ячейках Sp координатной сетки для площади Sp соответствующего региона r,б) формируют базу данных об открытых на территории соответствующего региона площадях Sai, где i = 1, 2, , N, залежей различных видов ископаемых с указанием геологического возраста Т отложений, в которых они находятся,и о площадях подтвержденного отсутствия залежей, при этом упомянутые данные об открытых залежах формируют в виде множества ячеек Saiн и Saio эталонов-аналогов, соответственно, наличия и отсутствия залежей,в) на основании региональных баз данных параметров Fr = F1, F2, , FM = Fj недр и ячеекSaiн и Saio эталонов-аналогов наличия и отсутствия залежей вычисляют однопараметрические оценки вероятности Wнr(Fj,T)i наличия и вероятности Wor(Fj,T)i отсутствия месторождений i-го типа,i = 1, 2, , N, в отложениях с геологическим возрастом Т в регионе r по ячейкам Sa,г) формируют информативный набор параметров F1Fm для заданного геологического возраста и вида месторождения i-го типа и вычисляют многопараметрические оценки вероятностей Wнr(F1Fm,T)i наличия и вероятностейWor(F1Fm,T)i отсутствия месторождений i-го типа в отложениях с геологическим возрастом Т в регионе r по ячейкам Saiн и Saio эталонованалогов наличия и отсутствия залежей,д) вычисляют многопараметрические оценки состояния Zr(Sa,T)i = Qr[(Wнr(F1Fm,T)i,Wor(F1Fm,T)i] недр по ячейкам Saiн и Saio эталонов-аналогов наличия и отсутствия залежей в отложениях с геологическим возрастом Т в регионе r,е) определяют локальные области нr, or вариаций значений состояния недр в ячейкахSa эталонов-аналогов наличия и отсутствия и осуществляют оптимизацию и классификацию упомянутых областей по уровням K = 1, , k критерия аналогии по числу Nzr(K,T)i объектованалогов, попавших в эти локальные области,ж) вычисляют многопараметрические оценки состояния Zr(Sp,Т)i = Qr[(Wнr(F1Fm,T)i,Wor(F1Fm,T)i] недр по ячейкам Sp на основании рассчитанных по этим же ячейкам многопараметрических оценок вероятности наличияWor(F1Fm,T)i месторождений i-го типа в отложениях с геологическим возрастом Т в регионе r,з) принимают гипотезу Нн о наличии в ячейке Sp месторождения, если оценка состояния недр Zr(Sp,T)i в данной точке принадлежит какой либо локальной области нr вариации значений эталонов наличия Zr(Sp)iнr(Sa)i с присвоением уровня K критерия аналогии. 12. Способ по п.11, отличающийся тем, что в качестве регионов используют территории Земли, на площади которых изменения значений параметров Fjr недр наблюдаются во всей области определения их значений. 13. Способ по п.11, отличающийся тем, что в качестве существующих карт параметров недр используют карты геологических, геофизических, структурных, тектонических, морфологи 005195 16 ческих, геохимических, тепловых, сейсмических, магнитных, стратиграфических, гравиметрических параметров Fjr недр рассматриваемого региона r. 14. Способ по п.11, отличающийся тем, что при классификации локальных областей вариации состояния недр в ячейках эталонов-аналогов по уровням критерия аналогии в качестве критерия аналогии принимают число Nzr(K,T)i ячеек эталонов-аналогов, состояние которых находится в локальной области, определяемой уровнями K в соответствии с таблицей Уровни критеЧисло ячеек Nzr(K, T) рия аналогии K эталонов-аналогов, относящихся к локальным областям состояний недр в соответствующих ячейках наличия залежей 1

МПК / Метки

МПК: G01V 9/00

Метки: залежей, ископаемых, прогнозирования, полезных, способ, пространственных, новых, наличия, координат, определения

Код ссылки

<a href="https://eas.patents.su/10-5195-sposob-prognozirovaniya-nalichiya-i-opredeleniya-prostranstvennyh-koordinat-novyh-zalezhejj-poleznyh-iskopaemyh.html" rel="bookmark" title="База патентов Евразийского Союза">Способ прогнозирования наличия и определения пространственных координат новых залежей полезных ископаемых</a>

Предыдущий патент: Способ получения водорода для восстановления химических элементов

Следующий патент: Устройство для измерения и индикации веса транспортного средства

Случайный патент: Способ и система доступа к сервису