Способ замедления засорения трубопроводов

Формула / Реферат

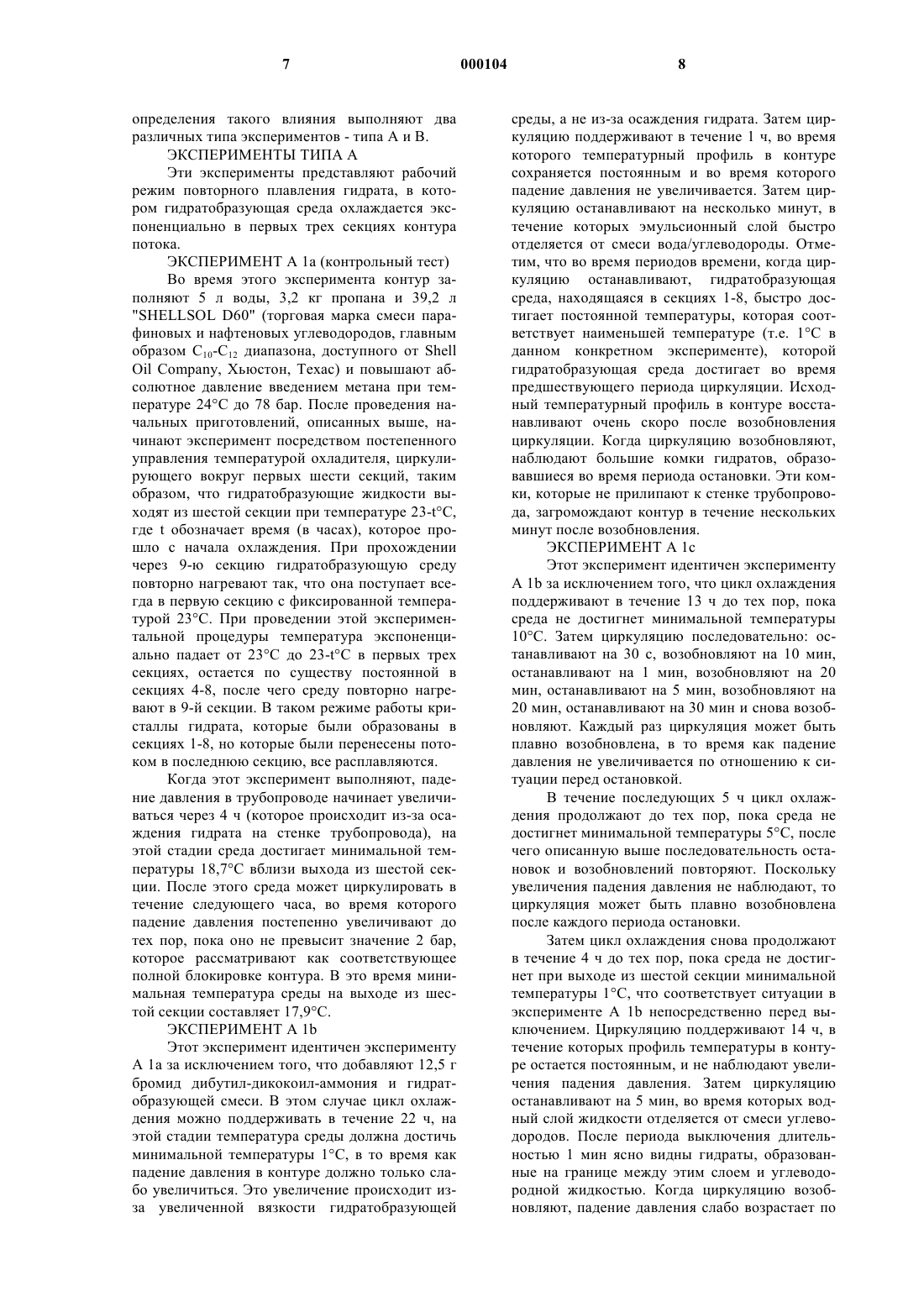

1. Способ замедления засорения трубопровода, по которому протекает смесь, содержащая углеводороды, имеющие от одного до восьми атомов углерода, и воду, причем углеводороды и вода могут образовывать гидраты при температурах и давлении, существующих в трубопроводе, отличающийся тем, что содержит следующие стадии: добавляют к смеси ингибирующий компонент в количестве, замедляющем образование гидрата, и имеющий формулу

где два из R1-R4 независимо являются нормальными или разветвленными алкилами, имеющими 4 или 5 атомов углерода,

два из R1-R4 независимо представляют собой органические составляющие, имеющие, по меньшей мере, восемь атомов углерода,

А представляет собой атом азота или фосфора, и

Y представляет собой анион, причем количество ингибирующего компонента является эффективным для замедления образования гидратов в смеси при температурах и давлении, существующих в трубопроводе, и пропускают по трубопроводу смесь, содержащую ингибитор образования гидрата.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что два из R1-R4 независимо содержат от 8 до 20 атомов углерода, предпочтительно в пределах от 10 до 16 атомов углерода.

3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что два из R1-R4 содержат одинаковое количество атомов углерода, каждый, по меньшей мере, 8.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что, по меньшей мере, один из R1-R4 содержит гетероатом в дополнение, по меньшей мере, к 8 атомам углерода.

5. Способ по п.4, отличающийся тем, что, по меньшей мере, один из R1-R4 содержит гетероатом в дополнение, по меньшей мере, к 8 атомам углерода.

6. Способ по п.4 или 5, отличающийся тем, что гетероатомом является атом кислорода или азота.

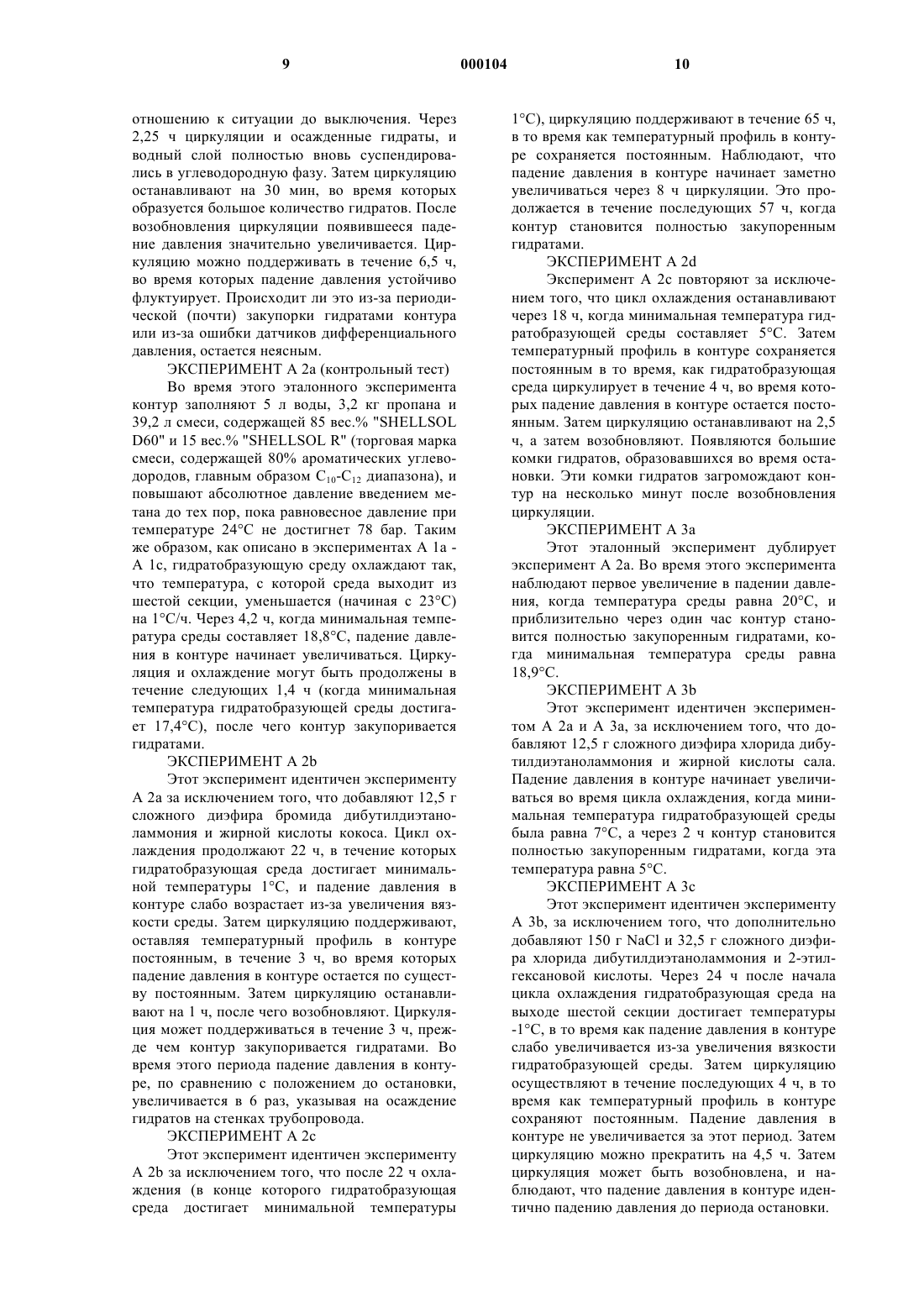

7. Способ по п.6, отличающийся тем, что два из R1-R4 независимо представляют собой -(СН2-CHR5-O-)nН или -(СН2-CHR5-N-R6)mСН2-СН3 составляющую, в которой R5 представляет собой Н или СН3, R6 представляет собой Н или алкил, такой как СН3 или С2Н5, n представляет собой целое число от 4 до 50, a m представляет собой целое число от 3 до 5.

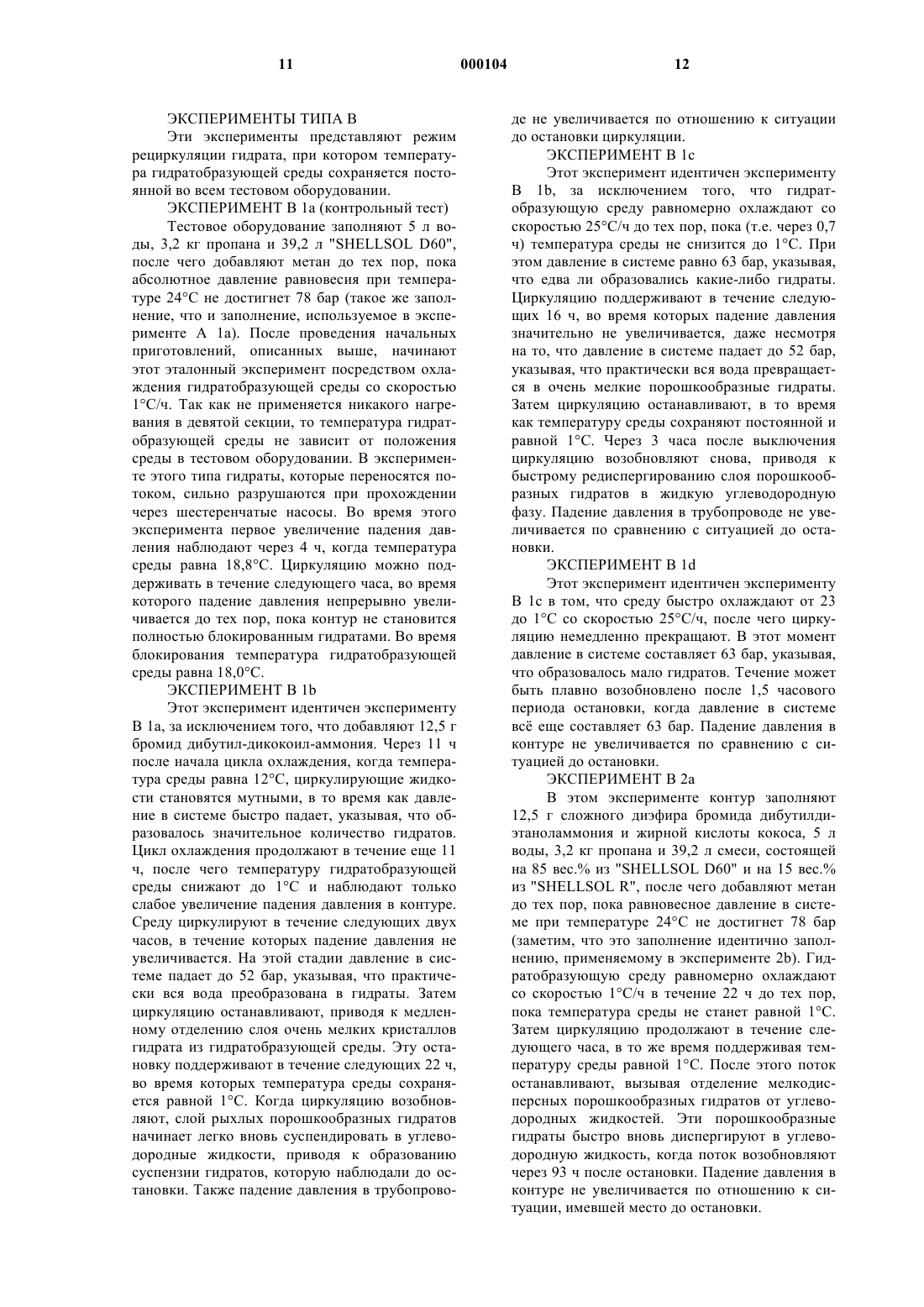

8. Способ по любому из пп.4-6, отличающийся тем, что, по меньшей мере, один из R1-R4 представляет собой

часть, в которой R5 представляет собой Н или СН3, р равно 0 или целому числу до 50, q представляет собой целое число до 20, a R7 представляет собой алкильную, алкенильную, арильную, арилалкильную, арилалкенильнуго, алкиларильную или алкениларильную группу, имеющую, по меньшей мере, цепочку атомов углерода из 6 атомов.

9. Способ по п.8, отличающийся тем, что q равно 2-4, a R7 представляет алкильную или алкенильную группу, имеющую, по меньшей мере, 9 атомов углерода.

10. Способ по п.9, отличающийся тем, что р равно нулю, q равно 2, a R7 представляет алкильную или алкенильную группу с 9-18 атомами углерода.

11. Способ по п.10, отличающийся тем, что R7 представляет цепочку атомов углерода жирной кислоты кокоса или жирной кислоты сала.

12. Способ по любому одному или более пп.1-11, отличающийся тем, что анион представляет собой гидроксид, карбоксилат, галид, сульфат или органический сульфонат.

13. Способ по любому одному или более пп.1-12, отличающийся тем, что к смеси углеводороды/вода добавляют ингибитор образования гидратов от 0,05% и 11 вес.%, в расчете на содержание воды.

14. Способ по п.13, отличающийся тем, что количество добавленного ингибитора образования гидратов находится в пределах от 0,1 до 5 вес.%, предпочтительно от 0,1 до 0,5 вес.%, в расчете на содержание воды.

15. Способ по любому одному или более пп.1-14, отличающийся тем, что к смеси углеводороды/вода добавляют ингибитор коррозии.

16. Способ по п.15, отличающийся тем, что ингибитором коррозии является первичный, вторичный или третичный амин или четвертичная соль аммония, предпочтительно содержащая, по меньшей мере, одну гидрофобную группу.

17. Способ по п.16, отличающийся тем, что ингибитором коррозии является галоид бензалкония, предпочтительно хлорид бензилгексилдиметил аммония.

18. Способ по любому одному или более пп.1-17, отличающийся тем, что к смеси углеводороды/вода добавляют полимер этилен ненасыщенного N-гетероциклического карбонильного соединения.

19. Способ по п.18, отличающийся тем, что полимером является алифатический (N-гетероциклический карбонильный) полимер со звеньями, полученными из N-винилпирролид-2-она и ненасыщенного углеводорода, имеющего от 4 до 30 атомов углерода.

20. Способ по п.18, отличающийся тем, что звено полимера является произведенным из N-винилпирролид-2-она и бутилена, октилена, додецилена, гексадецилена, эйкозилена и трикозилена.

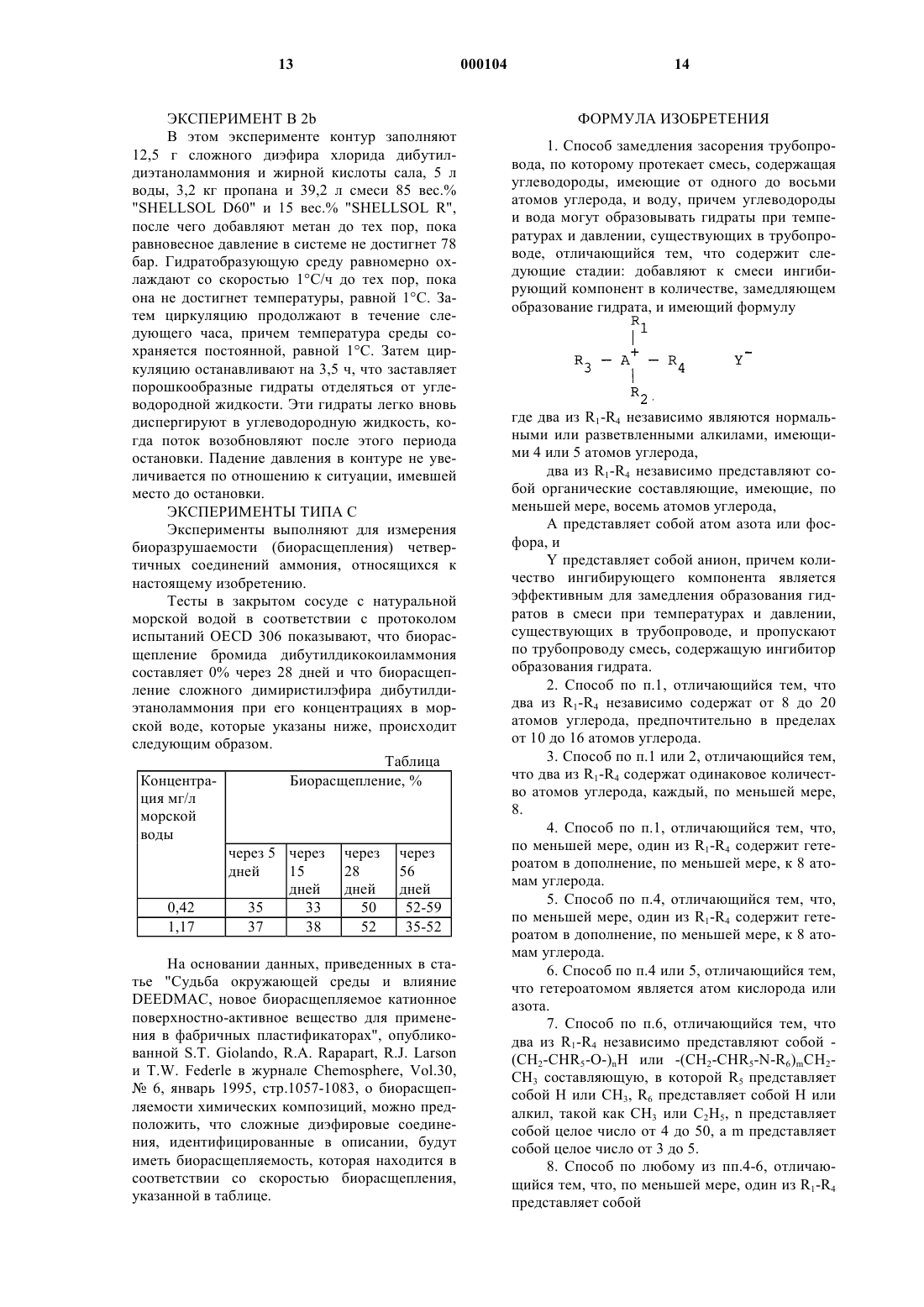

Текст

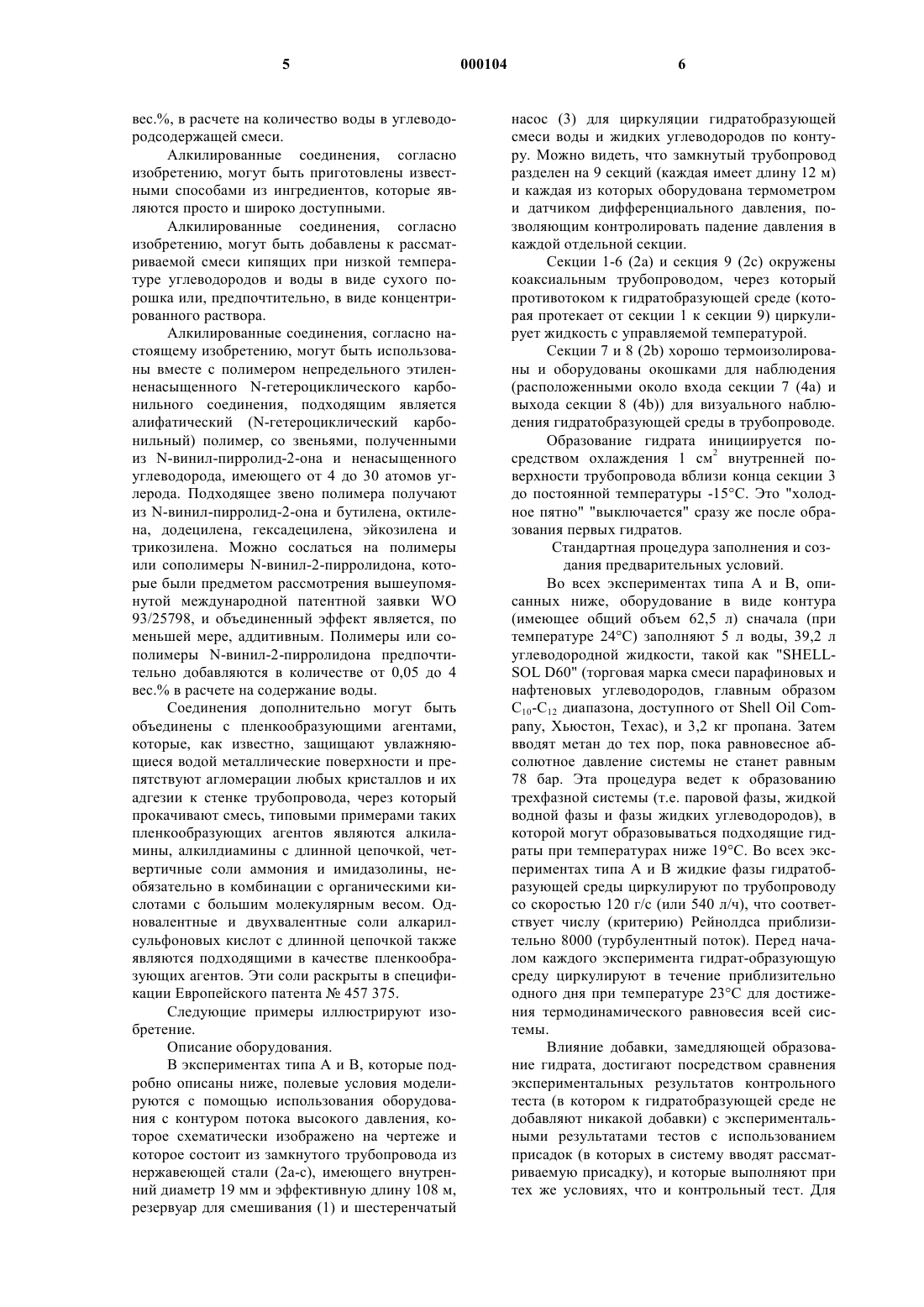

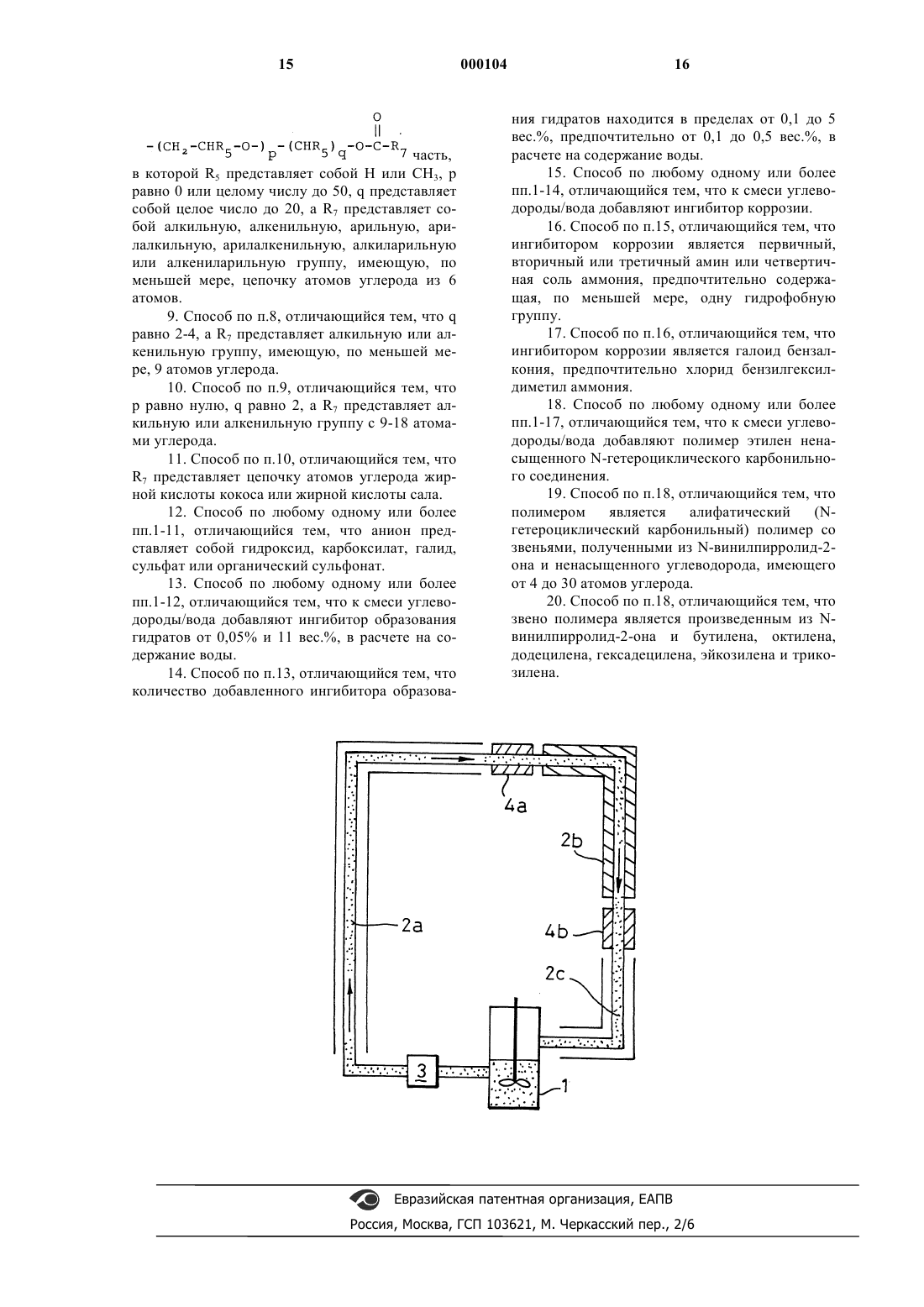

1 Настоящее изобретение относится к способу замедления засорения трубопроводов гидратами газа, содержащими смесь углеводородов, кипящих при низкой температуре, и воду. Кипящие при низкой температуре углеводороды, такие как метан, этан, пропан, бутан и изобутан, присутствуют в природном газе, а также в сырой нефти. Так как вода может также присутствовать в различных количествах в природном газе и в сырой нефти, то смесь в условиях повышенного давления и пониженной температуры имеет тенденцию к образованию кристаллов гидратов газа. Гидраты газа являются решетками с включенными соединениями газов в этой решетке, состоящей из молекул воды. Максимальная температура, при которой могут быть образованы гидраты газа, сильно зависит от давления в системе. Например, этан при давлении приблизительно 1 МПа может образовывать гидраты только при температуре ниже 4 С,в то время как при давлении 3 МПа устойчивые гидраты могут присутствовать при температурах до 14 С. В отношении этой сильной зависимости точки плавления гидрата от давления гидраты заметно отличаются от льда. Как описано М. Von Stackelberg и H.R.Muller (Z. Electrochem., 58, 25 (1954, гидраты метана и этана образуют кубические решетки,имеющие постоянную решетки 1,2 нм (гидратная структура I). Постоянная решетки кубических гидратов газа пропана и бутана составляет 1,73 нм (гидратная структура II). Однако присутствие даже малых количеств пропана в смеси углеводородов, кипящих при низкой температуре, приведет к образованию гидратов газа,имеющих структуру II (J. H. van der Waals andJ.C. Platteeuw, Adv. Chem. Phys. 2, 1 (1959. Давно известно, что кристаллы гидрата газа, если им позволить образоваться и расти внутри трубы, такой как трубопровод, имеют тенденцию к закупориванию и даже повреждению трубы. Для предотвращения такой блокировки в принципе возможны следующие меры: удаление свободной воды, поддержание повышенных температур и/или пониженного давления или добавление присадок (депрессантов),понижающих температуру застывания (антифризов). На практике наиболее часто применяются антифризы. Однако антифризы, такие как низшие спирты и гликоли, должны добавляться в существенных количествах, чтобы быть эффективными, обычно несколько десятков процентов по весу от присутствующей воды. Недостатком таких количеств является дороговизна антифризов, дополнительным недостатком является то, что восстановление является относительно дорогим. Заманчивой альтернативой описанным выше антигидратным мерам, особенно антифризам, является использование ингибиторов роста кристалла. Принцип противодействия росту кристалла известен. 2 Известно, что растения и пойкилотермные животные, такие как насекомые и холоднокровная рыба защищаются от замерзания и с помощью антифризов, таких как гликоли, и с помощью специальных пептидов и гликопептидов(называемых антизамораживающими белками и антизамораживающими гликопротеинами), которые препятствуют росту кристаллов льда(1982. Хотя заявитель обнаружил, что пептиды холоднокровной рыбы и гликопептиды должны быть эффективны для противодействия росту кристаллов гидрата газа, их производство и применение для этой цели в настоящее время считаются неэкономичными. В международной патентной заявке WO 93/25798 раскрывается использование полимеров и сополимеров N-винил-2-пирролидона для замедления образования, роста и/или агломерации кристаллов гидрата газа. Поэтому, задачей настоящего изобретения является создание способа замедления образования гидратов в потоках, содержащих, по меньшей мере, некоторые легкие углеводороды и воду. Следующей задачей является создание такого способа, в котором не требуется высокая концентрация добавки. Обнаружено, что некоторые соединения алкилированного аммония или фосфония в относительно низких концентрациях являются очень эффективными для препятствия росту кристаллов гидрата газа. Эти соединения поэтому могут быть очень полезными для замедления засорения труб гидратами газа, содержащими углеводороды с низкой температурой кипения и воду. Рассматриваемые соединения имеют четыре органических группы в своей молекуле, из которых две имеют, по меньшей мере, восемь атомов углерода. Эти и другие задачи решаются поэтому с помощью способа замедления засорения трубопровода, по которому протекает смесь, содержащая углеводороды, имеющие от одного до восьми атомов углерода, и воду, причем углеводороды и вода могут образовывать гидраты при температурах и давлении, существующих в трубопроводе. При этом способ содержит следующие стадии:- добавление к смеси ингибирующего компонента в количестве, замедляющем образование гидрата, и имеющего формулу: где два из R1-R4 независимо являются нормальными или разветвленными алкилами, имеющими 4 или 5 атомов углерода, 3 два из R1-R4 независимо представляют собой органические составляющие, имеющие, по меньшей мере, восемь атомов углерода,А представляет собой атом азота или фосфора, иY представляет собой анион,причем количество ингибирующего компонента является эффективным для замедления образования гидратов в смеси при температурах и давлении, существующих в трубопроводе, и- протекание по трубопроводу смеси, содержащей ингибитор образования гидрата. Предпочтительно два из R1-R4 независимо содержат от 8 до 20 атомов углерода, благоприятно - в пределах от 10 до 16 атомов углерода. Подходящим является использование соединений, в которых два из R1-R4 содержат одинаковое количество атомов углерода, каждый, по меньшей мере, 8. Предпочтительным может быть использование соединений, в которых два из R1-R4 представляют собой кокоиловые составляющие (т.е. алкильные цепочки, присутствующие в жирных кислотах кокоса, или аналогичные соединения). Подходящим является, когда, по меньшей мере, один из R1-R4 содержит, по меньшей мере,гетероатом дополнительно, по меньшей мере, к 8 атомам углерода. Подходящие гетероатомы содержат кислород, азот и серу, предпочтительно кислород или азот. Подходящие группы R1R4, содержащие, по меньшей мере, 8 атомов углерода, представляют собой алкильные, алкенильные, арильные, арилалкильные, арилалкенильные, алкиларильные, алкениларильные и гликолевые соединения. Предпочтительными алкилированными соединениями аммония или фосфония, согласно изобретению, являются те, в которых два из R1R4 независимо представляют собой -(СН 2-CHR5O-)nН или -(СН 2-CHR5-N-R6)mСН 2-СН 3 составляющую, в которой R5 представляет собой Н или СН 3, R6 представляет собой Н или алкил,такой как СН 3 или С 2 Н 5, n представляет собой целое число от 4 до 50, a m представляет собой целое число от 3 до 5. Еще одними предпочтительными соединениями, содержащими ингибиторы образования гидрата, являются такие алкилированные соединения аммония или фосфония, согласно изобретению, в которых, по меньшей мере, один из составляющую, в которой R5 представляет собой Н или СН 3, р равно 0 или целому числу до 50, q представляет собой целое число до 20, a R7 представляет собой алкильную, алкенильную,арильную, арилалкильную, арилалкенильную,алкиларильную или алкениларильную группу,имеющую, по меньшей мере, цепочку атомов углерода из 6 атомов. 4 Соединениями, которые могут быть предпочтительными, являются те, в которых q равно 2-4, a R7 представляет алкильную или алкенильную группу, имеющую, по меньшей мере, 9 атомов углерода, или соединения, в которых р равно нулю, q равно 2, a R7 представляет алкильную или алкенильную группу с 9-18 атомами углерода. Предпочтительными соединениями являются те, в которых два из R1-R4 представляют собой одинаковые эфирные составляющие. Примерами таких предпочтительных соединений являются такие, в которых R7 представляет цепочку атомов углерода жирной кислоты кокоса или жирной кислоты сала. Подходящим является, если анион (Y) представляет собой гидроксид, карбоксилат,галид, такой как хлорид или бромид, сульфат или органический сульфонат. ПредпочтительноY представляет собой хлорид, бромид или сульфат. Соединения, содержащие атомы кислорода и/или азота, как указано выше, являются выгодными в том смысле, что они обладают биоразрушающимися свойствами, которые делают их чрезвычайно подходящими для предусмотренного использования. Дополнительное преимущество в предусмотренном использовании заключается в том, что такие соединения являются слабо растворимыми в воде, что позволяет делать сброс производственной воды, содержащий только краевые концентрации таких соединений. Алкилированные соединения, согласно изобретению, могут быть химически связаны через одну из R1-R4 групп с полимерами. Затем,они могут быть боковыми цепочками этих полимеров. Примеры полимеров, с которыми алкилированные соединения, согласно изобретенью, могут быть подходящим образом связаны,включают полиакриловую кислоту и полимеры и сополимеры N-винил-2-пирролидона. При необходимости к смеси углеводороды/вода могут быть добавлены ингибиторы коррозии. Ингибиторы коррозии, известные специалистам, могут быть подходящим образом применены. Подходящие ингибиторы коррозии содержат первичные, вторичные или третичные амины или четвертичные соли аммония, предпочтительно амины или соли, содержащие, по меньшей мере, одну гидрофобную группу. Примеры ингибиторов коррозии содержат галоиды бензалкония, предпочтительно хлорид бензил-гексилдиметил аммония. На чертеже схематично показано устройство, используемое в экспериментальной установке. Количество алкилированного соединения,используемого в способе согласно настоящему изобретению, обычно находится в пределах от 0,05 до 11 вес.%, предпочтительно от 0,1 до 5 вес.%, наиболее предпочтительно от 0,1 до 0,5 5 вес.%, в расчете на количество воды в углеводородсодержащей смеси. Алкилированные соединения, согласно изобретению, могут быть приготовлены известными способами из ингредиентов, которые являются просто и широко доступными. Алкилированные соединения, согласно изобретению, могут быть добавлены к рассматриваемой смеси кипящих при низкой температуре углеводородов и воды в виде сухого порошка или, предпочтительно, в виде концентрированного раствора. Алкилированные соединения, согласно настоящему изобретению, могут быть использованы вместе с полимером непредельного этиленненасыщенного N-гетероциклического карбонильного соединения, подходящим является алифатический (N-гетероциклический карбонильный) полимер, со звеньями, полученными из N-винил-пиppoлид-2-oнa и ненасыщенного углеводорода, имеющего от 4 до 30 атомов углерода. Подходящее звено полимера получают из N-винил-пиppoлид-2-oнa и бутилена, октилена, додецилена, гексадецилена, эйкозилена и трикозилена. Можно сослаться на полимеры или сополимеры N-винил-2-пирролидона, которые были предметом рассмотрения вышеупомянутой международной патентной заявки WO 93/25798, и объединенный эффект является, по меньшей мере, аддитивным. Полимеры или сополимеры N-винил-2-пирролидона предпочтительно добавляются в количестве от 0,05 до 4 вес.% в расчете на содержание воды. Соединения дополнительно могут быть объединены с пленкообразующими агентами,которые, как известно, защищают увлажняющиеся водой металлические поверхности и препятствуют агломерации любых кристаллов и их адгезии к стенке трубопровода, через который прокачивают смесь, типовыми примерами таких пленкообразующих агентов являются алкиламины, алкилдиамины с длинной цепочкой, четвертичные соли аммония и имидазолины, необязательно в комбинации с органическими кислотами с большим молекулярным весом. Одновалентные и двухвалентные соли алкарилсульфоновых кислот с длинной цепочкой также являются подходящими в качестве пленкообразующих агентов. Эти соли раскрыты в спецификации Европейского патента 457 375. Следующие примеры иллюстрируют изобретение. Описание оборудования. В экспериментах типа А и В, которые подробно описаны ниже, полевые условия моделируются с помощью использования оборудования с контуром потока высокого давления, которое схематически изображено на чертеже и которое состоит из замкнутого трубопровода из нержавеющей стали (2 а-с), имеющего внутренний диаметр 19 мм и эффективную длину 108 м,резервуар для смешивания (1) и шестеренчатый 6 насос (3) для циркуляции гидратобразующей смеси воды и жидких углеводородов по контуру. Можно видеть, что замкнутый трубопровод разделен на 9 секций (каждая имеет длину 12 м) и каждая из которых оборудована термометром и датчиком дифференциального давления, позволяющим контролировать падение давления в каждой отдельной секции. Секции 1-6 (2 а) и секция 9 (2 с) окружены коаксиальным трубопроводом, через который противотоком к гидратобразующей среде (которая протекает от секции 1 к секции 9) циркулирует жидкость с управляемой температурой. Секции 7 и 8 (2b) хорошо термоизолированы и оборудованы окошками для наблюдения(расположенными около входа секции 7 (4 а) и выхода секции 8 (4b для визуального наблюдения гидратобразующей среды в трубопроводе. Образование гидрата инициируется посредством охлаждения 1 см 2 внутренней поверхности трубопровода вблизи конца секции 3 до постоянной температуры -15 С. Это "холодное пятно" "выключается" сразу же после образования первых гидратов. Стандартная процедура заполнения и создания предварительных условий. Во всех экспериментах типа А и В, описанных ниже, оборудование в виде контура(имеющее общий объем 62,5 л) сначала (при температуре 24 С) заполняют 5 л воды, 39,2 л углеводородной жидкости, такой как "SHELLSOL D60" (торговая марка смеси парафиновых и нафтеновых углеводородов, главным образом С 10-С 12 диапазона, доступного от Shell Oil Company, Хьюстон, Техас), и 3,2 кг пропана. Затем вводят метан до тех пор, пока равновесное абсолютное давление системы не станет равным 78 бар. Эта процедура ведет к образованию трехфазной системы (т.е. паровой фазы, жидкой водной фазы и фазы жидких углеводородов), в которой могут образовываться подходящие гидраты при температурах ниже 19 С. Во всех экспериментах типа А и В жидкие фазы гидратобразующей среды циркулируют по трубопроводу со скоростью 120 г/с (или 540 л/ч), что соответствует числу (критерию) Рейнолдса приблизительно 8000 (турбулентный поток). Перед началом каждого эксперимента гидрат-образующую среду циркулируют в течение приблизительно одного дня при температуре 23 С для достижения термодинамического равновесия всей системы. Влияние добавки, замедляющей образование гидрата, достигают посредством сравнения экспериментальных результатов контрольного теста (в котором к гидратобразующей среде не добавляют никакой добавки) с экспериментальными результатами тестов с использованием присадок (в которых в систему вводят рассматриваемую присадку), и которые выполняют при тех же условиях, что и контрольный тест. Для 7 определения такого влияния выполняют два различных типа экспериментов - типа А и В. ЭКСПЕРИМЕНТЫ ТИПА А Эти эксперименты представляют рабочий режим повторного плавления гидрата, в котором гидратобразующая среда охлаждается экспоненциально в первых трех секциях контура потока. ЭКСПЕРИМЕНТ А 1 а (контрольный тест) Во время этого эксперимента контур заполняют 5 л воды, 3,2 кг пропана и 39,2 л"SHELLSOL D60" (торговая марка смеси парафиновых и нафтеновых углеводородов, главным образом С 10-С 12 диапазона, доступного от ShellOil Company, Хьюстон, Техас) и повышают абсолютное давление введением метана при температуре 24 С до 78 бар. После проведения начальных приготовлений, описанных выше, начинают эксперимент посредством постепенного управления температурой охладителя, циркулирующего вокруг первых шести секций, таким образом, что гидратобразующие жидкости выходят из шестой секции при температуре 23-tC,где t обозначает время (в часах), которое прошло с начала охлаждения. При прохождении через 9-ю секцию гидратобразующую среду повторно нагревают так, что она поступает всегда в первую секцию с фиксированной температурой 23 С. При проведении этой экспериментальной процедуры температура экспоненциально падает от 23 С до 23-tC в первых трех секциях, остается по существу постоянной в секциях 4-8, после чего среду повторно нагревают в 9-й секции. В таком режиме работы кристаллы гидрата, которые были образованы в секциях 1-8, но которые были перенесены потоком в последнюю секцию, все расплавляются. Когда этот эксперимент выполняют, падение давления в трубопроводе начинает увеличиваться через 4 ч (которое происходит из-за осаждения гидрата на стенке трубопровода), на этой стадии среда достигает минимальной температуры 18,7 С вблизи выхода из шестой секции. После этого среда может циркулировать в течение следующего часа, во время которого падение давления постепенно увеличивают до тех пор, пока оно не превысит значение 2 бар,которое рассматривают как соответствующее полной блокировке контура. В это время минимальная температура среды на выходе из шестой секции составляет 17,9 С. ЭКСПЕРИМЕНТ А 1b Этот эксперимент идентичен эксперименту А 1 а за исключением того, что добавляют 12,5 г бромид дибутил-дикокоил-аммония и гидратобразующей смеси. В этом случае цикл охлаждения можно поддерживать в течение 22 ч, на этой стадии температура среды должна достичь минимальной температуры 1 С, в то время как падение давления в контуре должно только слабо увеличиться. Это увеличение происходит изза увеличенной вязкости гидратобразующей 8 среды, а не из-за осаждения гидрата. Затем циркуляцию поддерживают в течение 1 ч, во время которого температурный профиль в контуре сохраняется постоянным и во время которого падение давления не увеличивается. Затем циркуляцию останавливают на несколько минут, в течение которых эмульсионный слой быстро отделяется от смеси вода/углеводороды. Отметим, что во время периодов времени, когда циркуляцию останавливают, гидратобразующая среда, находящаяся в секциях 1-8, быстро достигает постоянной температуры, которая соответствует наименьшей температуре (т.е. 1 С в данном конкретном эксперименте), которой гидратобразующая среда достигает во время предшествующего периода циркуляции. Исходный температурный профиль в контуре восстанавливают очень скоро после возобновления циркуляции. Когда циркуляцию возобновляют,наблюдают большие комки гидратов, образовавшиеся во время периода остановки. Эти комки, которые не прилипают к стенке трубопровода, загромождают контур в течение нескольких минут после возобновления. ЭКСПЕРИМЕНТ А 1 с Этот эксперимент идентичен эксперименту А 1b за исключением того, что цикл охлаждения поддерживают в течение 13 ч до тех пор, пока среда не достигнет минимальной температуры 10 С. Затем циркуляцию последовательно: останавливают на 30 с, возобновляют на 10 мин,останавливают на 1 мин, возобновляют на 20 мин, останавливают на 5 мин, возобновляют на 20 мин, останавливают на 30 мин и снова возобновляют. Каждый раз циркуляция может быть плавно возобновлена, в то время как падение давления не увеличивается по отношению к ситуации перед остановкой. В течение последующих 5 ч цикл охлаждения продолжают до тех пор, пока среда не достигнет минимальной температуры 5 С, после чего описанную выше последовательность остановок и возобновлений повторяют. Поскольку увеличения падения давления не наблюдают, то циркуляция может быть плавно возобновлена после каждого периода остановки. Затем цикл охлаждения снова продолжают в течение 4 ч до тех пор, пока среда не достигнет при выходе из шестой секции минимальной температуры 1 С, что соответствует ситуации в эксперименте А 1b непосредственно перед выключением. Циркуляцию поддерживают 14 ч, в течение которых профиль температуры в контуре остается постоянным, и не наблюдают увеличения падения давления. Затем циркуляцию останавливают на 5 мин, во время которых водный слой жидкости отделяется от смеси углеводородов. После периода выключения длительностью 1 мин ясно видны гидраты, образованные на границе между этим слоем и углеводородной жидкостью. Когда циркуляцию возобновляют, падение давления слабо возрастает по 9 отношению к ситуации до выключения. Через 2,25 ч циркуляции и осажденные гидраты, и водный слой полностью вновь суспендировались в углеводородную фазу. Затем циркуляцию останавливают на 30 мин, во время которых образуется большое количество гидратов. После возобновления циркуляции появившееся падение давления значительно увеличивается. Циркуляцию можно поддерживать в течение 6,5 ч,во время которых падение давления устойчиво флуктуирует. Происходит ли это из-за периодической (почти) закупорки гидратами контура или из-за ошибки датчиков дифференциального давления, остается неясным. ЭКСПЕРИМЕНТ А 2 а (контрольный тест) Во время этого эталонного эксперимента контур заполняют 5 л воды, 3,2 кг пропана и 39,2 л смеси, содержащей 85 вес.% "SHELLSOLD60" и 15 вес.% "SHELLSOL R" (торговая марка смеси, содержащей 80% ароматических углеводородов, главным образом С 10-С 12 диапазона), и повышают абсолютное давление введением метана до тех пор, пока равновесное давление при температуре 24 С не достигнет 78 бар. Таким же образом, как описано в экспериментах А 1 а А 1 с, гидратобразующую среду охлаждают так,что температура, с которой среда выходит из шестой секции, уменьшается (начиная с 23 С) на 1 С/ч. Через 4,2 ч, когда минимальная температура среды составляет 18,8 С, падение давления в контуре начинает увеличиваться. Циркуляция и охлаждение могут быть продолжены в течение следующих 1,4 ч (когда минимальная температура гидратобразующей среды достигает 17,4 С), после чего контур закупоривается гидратами. ЭКСПЕРИМЕНТ А 2b Этот эксперимент идентичен эксперименту А 2 а за исключением того, что добавляют 12,5 г сложного диэфира бромида дибутилдиэтаноламмония и жирной кислоты кокоса. Цикл охлаждения продолжают 22 ч, в течение которых гидратобразующая среда достигает минимальной температуры 1 С, и падение давления в контуре слабо возрастает из-за увеличения вязкости среды. Затем циркуляцию поддерживают,оставляя температурный профиль в контуре постоянным, в течение 3 ч, во время которых падение давления в контуре остается по существу постоянным. Затем циркуляцию останавливают на 1 ч, после чего возобновляют. Циркуляция может поддерживаться в течение 3 ч, прежде чем контур закупоривается гидратами. Во время этого периода падение давления в контуре, по сравнению с положением до остановки,увеличивается в 6 раз, указывая на осаждение гидратов на стенках трубопровода. ЭКСПЕРИМЕНТ А 2 с Этот эксперимент идентичен эксперименту А 2b за исключением того, что после 22 ч охлаждения (в конце которого гидратобразующая среда достигает минимальной температуры 10 1 С), циркуляцию поддерживают в течение 65 ч,в то время как температурный профиль в контуре сохраняется постоянным. Наблюдают, что падение давления в контуре начинает заметно увеличиваться через 8 ч циркуляции. Это продолжается в течение последующих 57 ч, когда контур становится полностью закупоренным гидратами. ЭКСПЕРИМЕНТ A 2d Эксперимент А 2 с повторяют за исключением того, что цикл охлаждения останавливают через 18 ч, когда минимальная температура гидратобразующей среды составляет 5 С. Затем температурный профиль в контуре сохраняется постоянным в то время, как гидратобразующая среда циркулирует в течение 4 ч, во время которых падение давления в контуре остается постоянным. Затем циркуляцию останавливают на 2,5 ч, а затем возобновляют. Появляются большие комки гидратов, образовавшихся во время остановки. Эти комки гидратов загромождают контур на несколько минут после возобновления циркуляции. ЭКСПЕРИМЕНТ А 3 а Этот эталонный эксперимент дублирует эксперимент А 2 а. Во время этого эксперимента наблюдают первое увеличение в падении давления, когда температура среды равна 20 С, и приблизительно через один час контур становится полностью закупоренным гидратами, когда минимальная температура среды равна 18,9 С. ЭКСПЕРИМЕНТ А 3b Этот эксперимент идентичен экспериментом А 2 а и А 3 а, за исключением того, что добавляют 12,5 г сложного диэфира хлорида дибутилдиэтаноламмония и жирной кислоты сала. Падение давления в контуре начинает увеличиваться во время цикла охлаждения, когда минимальная температура гидратобразующей среды была равна 7 С, а через 2 ч контур становится полностью закупоренным гидратами, когда эта температура равна 5 С. ЭКСПЕРИМЕНТ А 3 с Этот эксперимент идентичен эксперименту А 3b, за исключением того, что дополнительно добавляют 150 г NaCl и 32,5 г сложного диэфира хлорида дибутилдиэтаноламмония и 2-этилгексановой кислоты. Через 24 ч после начала цикла охлаждения гидратобразующая среда на выходе шестой секции достигает температуры-1 С, в то время как падение давления в контуре слабо увеличивается из-за увеличения вязкости гидратобразующей среды. Затем циркуляцию осуществляют в течение последующих 4 ч, в то время как температурный профиль в контуре сохраняют постоянным. Падение давления в контуре не увеличивается за этот период. Затем циркуляцию можно прекратить на 4,5 ч. Затем циркуляция может быть возобновлена, и наблюдают, что падение давления в контуре идентично падению давления до периода остановки. 11 ЭКСПЕРИМЕНТЫ ТИПА В Эти эксперименты представляют режим рециркуляции гидрата, при котором температура гидратобразующей среды сохраняется постоянной во всем тестовом оборудовании. ЭКСПЕРИМЕНТ В 1 а (контрольный тест) Тестовое оборудование заполняют 5 л воды, 3,2 кг пропана и 39,2 л "SHELLSOL D60",после чего добавляют метан до тех пор, пока абсолютное давление равновесия при температуре 24 С не достигнет 78 бар (такое же заполнение, что и заполнение, используемое в эксперименте А 1 а). После проведения начальных приготовлений, описанных выше, начинают этот эталонный эксперимент посредством охлаждения гидратобразующей среды со скоростью 1 С/ч. Так как не применяется никакого нагревания в девятой секции, то температура гидратобразующей среды не зависит от положения среды в тестовом оборудовании. В эксперименте этого типа гидраты, которые переносятся потоком, сильно разрушаются при прохождении через шестеренчатые насосы. Во время этого эксперимента первое увеличение падения давления наблюдают через 4 ч, когда температура среды равна 18,8 С. Циркуляцию можно поддерживать в течение следующего часа, во время которого падение давления непрерывно увеличивается до тех пор, пока контур не становится полностью блокированным гидратами. Во время блокирования температура гидратобразующей среды равна 18,0 С. ЭКСПЕРИМЕНТ В 1b Этот эксперимент идентичен эксперименту В 1 а, за исключением того, что добавляют 12,5 г бромид дибутил-дикокоил-аммония. Через 11 ч после начала цикла охлаждения, когда температура среды равна 12 С, циркулирующие жидкости становятся мутными, в то время как давление в системе быстро падает, указывая, что образовалось значительное количество гидратов. Цикл охлаждения продолжают в течение еще 11 ч, после чего температуру гидратобразующей среды снижают до 1 С и наблюдают только слабое увеличение падения давления в контуре. Среду циркулируют в течение следующих двух часов, в течение которых падение давления не увеличивается. На этой стадии давление в системе падает до 52 бар, указывая, что практически вся вода преобразована в гидраты. Затем циркуляцию останавливают, приводя к медленному отделению слоя очень мелких кристаллов гидрата из гидратобразующей среды. Эту остановку поддерживают в течение следующих 22 ч,во время которых температура среды сохраняется равной 1 С. Когда циркуляцию возобновляют, слой рыхлых порошкообразных гидратов начинает легко вновь суспендировать в углеводородные жидкости, приводя к образованию суспензии гидратов, которую наблюдали до остановки. Также падение давления в трубопрово 000104 12 де не увеличивается по отношению к ситуации до остановки циркуляции. ЭКСПЕРИМЕНТ В 1 с Этот эксперимент идентичен эксперименту В 1b, за исключением того, что гидратобразующую среду равномерно охлаждают со скоростью 25 С/ч до тех пор, пока (т.е. через 0,7 ч) температура среды не снизится до 1 С. При этом давление в системе равно 63 бар, указывая,что едва ли образовались какие-либо гидраты. Циркуляцию поддерживают в течение следующих 16 ч, во время которых падение давления значительно не увеличивается, даже несмотря на то, что давление в системе падает до 52 бар,указывая, что практически вся вода превращается в очень мелкие порошкообразные гидраты. Затем циркуляцию останавливают, в то время как температуру среды сохраняют постоянной и равной 1 С. Через 3 часа после выключения циркуляцию возобновляют снова, приводя к быстрому редиспергированию слоя порошкообразных гидратов в жидкую углеводородную фазу. Падение давления в трубопроводе не увеличивается по сравнению с ситуацией до остановки. ЭКСПЕРИМЕНТ В 1d Этот эксперимент идентичен эксперименту В 1 с в том, что среду быстро охлаждают от 23 до 1 С со скоростью 25 С/ч, после чего циркуляцию немедленно прекращают. В этот момент давление в системе составляет 63 бар, указывая,что образовалось мало гидратов. Течение может быть плавно возобновлено после 1,5 часового периода остановки, когда давление в системе вс еще составляет 63 бар. Падение давления в контуре не увеличивается по сравнению с ситуацией до остановки. ЭКСПЕРИМЕНТ В 2 а В этом эксперименте контур заполняют 12,5 г сложного диэфира бромида дибутилдиэтаноламмония и жирной кислоты кокоса, 5 л воды, 3,2 кг пропана и 39,2 л смеси, состоящей на 85 вес.% из "SHELLSOL D60" и на 15 вес.% из "SHELLSOL R", после чего добавляют метан до тех пор, пока равновесное давление в системе при температуре 24 С не достигнет 78 бар(заметим, что это заполнение идентично заполнению, применяемому в эксперименте 2b). Гидратобразующую среду равномерно охлаждают со скоростью 1 С/ч в течение 22 ч до тех пор,пока температура среды не станет равной 1 С. Затем циркуляцию продолжают в течение следующего часа, в то же время поддерживая температуру среды равной 1 С. После этого поток останавливают, вызывая отделение мелкодисперсных порошкообразных гидратов от углеводородных жидкостей. Эти порошкообразные гидраты быстро вновь диспергируют в углеводородную жидкость, когда поток возобновляют через 93 ч после остановки. Падение давления в контуре не увеличивается по отношению к ситуации, имевшей место до остановки. 13 ЭКСПЕРИМЕНТ В 2b В этом эксперименте контур заполняют 12,5 г сложного диэфира хлорида дибутилдиэтаноламмония и жирной кислоты сала, 5 л воды, 3,2 кг пропана и 39,2 л смеси 85 вес.%"SHELLSOL D60" и 15 вес.% "SHELLSOL R",после чего добавляют метан до тех пор, пока равновесное давление в системе не достигнет 78 бар. Гидратобразующую среду равномерно охлаждают со скоростью 1 С/ч до тех пор, пока она не достигнет температуры, равной 1 С. Затем циркуляцию продолжают в течение следующего часа, причем температура среды сохраняется постоянной, равной 1 С. Затем циркуляцию останавливают на 3,5 ч, что заставляет порошкообразные гидраты отделяться от углеводородной жидкости. Эти гидраты легко вновь диспергируют в углеводородную жидкость, когда поток возобновляют после этого периода остановки. Падение давления в контуре не увеличивается по отношению к ситуации, имевшей место до остановки. ЭКСПЕРИМЕНТЫ ТИПА С Эксперименты выполняют для измерения биоразрушаемости (биорасщепления) четвертичных соединений аммония, относящихся к настоящему изобретению. Тесты в закрытом сосуде с натуральной морской водой в соответствии с протоколом испытаний OECD 306 показывают, что биорасщепление бромида дибутилдикокоиламмония составляет 0% через 28 дней и что биорасщепление сложного димиристилэфира дибутилдиэтаноламмония при его концентрациях в морской воде, которые указаны ниже, происходит следующим образом. Таблица Биорасщепление, % Концентрация мг/л морской воды через 5 через через через дней 15 28 56 дней дней дней 0,42 35 33 50 52-59 1,17 37 38 52 35-52 На основании данных, приведенных в статье "Судьба окружающей среды и влияниеDEEDMAC, новое биорасщепляемое катионное поверхностно-активное вещество для применения в фабричных пластификаторах", опубликованной S.T. Giolando, R.A. Rapapart, R.J. Larson и T.W. Federle в журнале Chemosphere, Vol.30, 6, январь 1995, стр.1057-1083, о биорасщепляемости химических композиций, можно предположить, что сложные диэфировые соединения, идентифицированные в описании, будут иметь биорасщепляемость, которая находится в соответствии со скоростью биорасщепления,указанной в таблице. 14 ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 1. Способ замедления засорения трубопровода, по которому протекает смесь, содержащая углеводороды, имеющие от одного до восьми атомов углерода, и воду, причем углеводороды и вода могут образовывать гидраты при температурах и давлении, существующих в трубопроводе, отличающийся тем, что содержит следующие стадии: добавляют к смеси ингибирующий компонент в количестве, замедляющем образование гидрата, и имеющий формулу где два из R1-R4 независимо являются нормальными или разветвленными алкилами, имеющими 4 или 5 атомов углерода,два из R1-R4 независимо представляют собой органические составляющие, имеющие, по меньшей мере, восемь атомов углерода,А представляет собой атом азота или фосфора, иY представляет собой анион, причем количество ингибирующего компонента является эффективным для замедления образования гидратов в смеси при температурах и давлении,существующих в трубопроводе, и пропускают по трубопроводу смесь, содержащую ингибитор образования гидрата. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что два из R1-R4 независимо содержат от 8 до 20 атомов углерода, предпочтительно в пределах от 10 до 16 атомов углерода. 3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем,что два из R1-R4 содержат одинаковое количество атомов углерода, каждый, по меньшей мере,8. 4. Способ по п.1, отличающийся тем, что,по меньшей мере, один из R1-R4 содержит гетероатом в дополнение, по меньшей мере, к 8 атомам углерода. 5. Способ по п.4, отличающийся тем, что,по меньшей мере, один из R1-R4 содержит гетероатом в дополнение, по меньшей мере, к 8 атомам углерода. 6. Способ по п.4 или 5, отличающийся тем,что гетероатомом является атом кислорода или азота. 7. Способ по п.6, отличающийся тем, что два из R1-R4 независимо представляют собой (СН 2-CHR5-O-)nН или -(СН 2-CHR5-N-R6)mСН 2 СН 3 составляющую, в которой R5 представляет собой Н или СН 3, R6 представляет собой Н или алкил, такой как СН 3 или С 2 Н 5, n представляет собой целое число от 4 до 50, a m представляет собой целое число от 3 до 5. 8. Способ по любому из пп.4-6, отличающийся тем, что, по меньшей мере, один из R1-R4 представляет собой часть,в которой R5 представляет собой Н или СН 3, р равно 0 или целому числу до 50, q представляет собой целое число до 20, a R7 представляет собой алкильную, алкенильную, арильную, арилалкильную, арилалкенильную, алкиларильную или алкениларильную группу, имеющую, по меньшей мере, цепочку атомов углерода из 6 атомов. 9. Способ по п.8, отличающийся тем, что q равно 2-4, a R7 представляет алкильную или алкенильную группу, имеющую, по меньшей мере, 9 атомов углерода. 10. Способ по п.9, отличающийся тем, что р равно нулю, q равно 2, a R7 представляет алкильную или алкенильную группу с 9-18 атомами углерода. 11. Способ по п.10, отличающийся тем, чтоR7 представляет цепочку атомов углерода жирной кислоты кокоса или жирной кислоты сала. 12. Способ по любому одному или более пп.1-11, отличающийся тем, что анион представляет собой гидроксид, карбоксилат, галид,сульфат или органический сульфонат. 13. Способ по любому одному или более пп.1-12, отличающийся тем, что к смеси углеводороды/вода добавляют ингибитор образования гидратов от 0,05% и 11 вес.%, в расчете на содержание воды. 14. Способ по п.13, отличающийся тем, что количество добавленного ингибитора образова 16 ния гидратов находится в пределах от 0,1 до 5 вес.%, предпочтительно от 0,1 до 0,5 вес.%, в расчете на содержание воды. 15. Способ по любому одному или более пп.1-14, отличающийся тем, что к смеси углеводороды/вода добавляют ингибитор коррозии. 16. Способ по п.15, отличающийся тем, что ингибитором коррозии является первичный,вторичный или третичный амин или четвертичная соль аммония, предпочтительно содержащая, по меньшей мере, одну гидрофобную группу. 17. Способ по п.16, отличающийся тем, что ингибитором коррозии является галоид бензалкония, предпочтительно хлорид бензилгексилдиметил аммония. 18. Способ по любому одному или более пп.1-17, отличающийся тем, что к смеси углеводороды/вода добавляют полимер этилен ненасыщенного N-гетероциклического карбонильного соединения. 19. Способ по п.18, отличающийся тем, что полимером является алифатический(Nгетероциклический карбонильный) полимер со звеньями, полученными из N-винилпирролид-2 она и ненасыщенного углеводорода, имеющего от 4 до 30 атомов углерода. 20. Способ по п.18, отличающийся тем, что звено полимера является произведенным из Nвинилпирролид-2-она и бутилена, октилена,додецилена, гексадецилена, эйкозилена и трикозилена.

МПК / Метки

Метки: замедления, засорения, способ, трубопроводов

Код ссылки

<a href="https://eas.patents.su/9-104-sposob-zamedleniya-zasoreniya-truboprovodov.html" rel="bookmark" title="База патентов Евразийского Союза">Способ замедления засорения трубопроводов</a>

Предыдущий патент: Полуфабрикатный строительный элемент для облицовки поверхностей

Случайный патент: Способ оценки коррозионного воздействия нефтезаводского сырья на металлические части